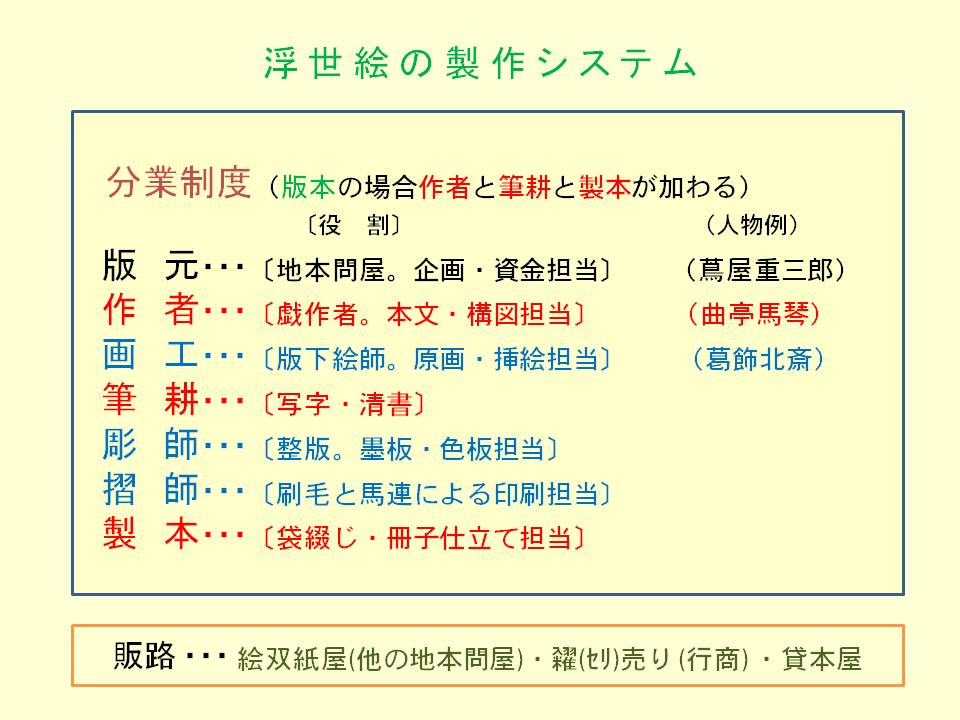

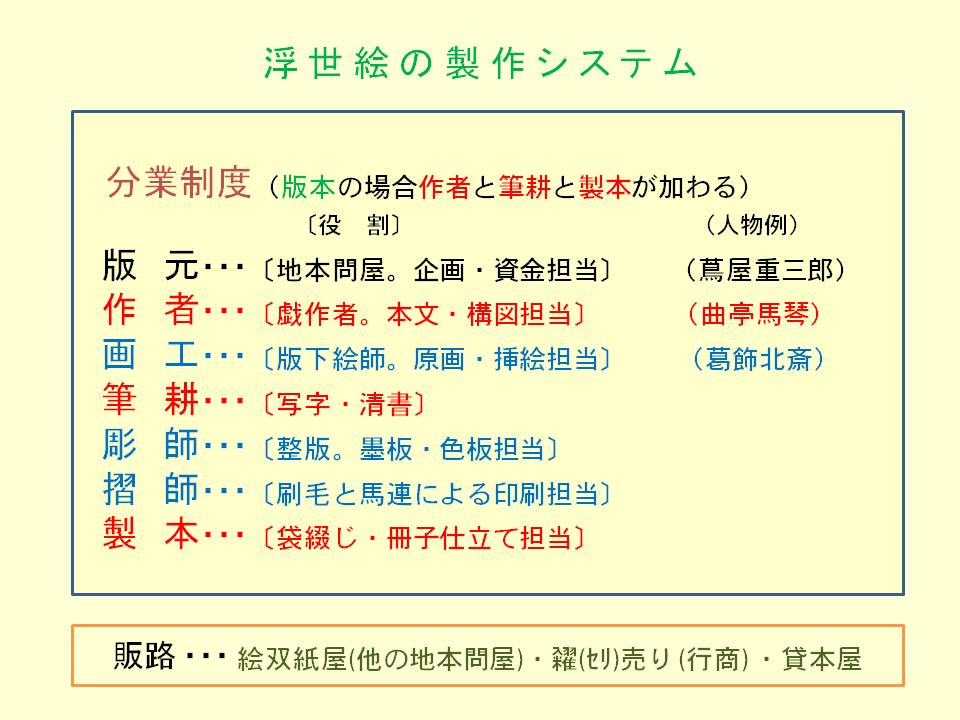

版画と版本の製作は、作品の企画・作画・製版・印刷・販売の順に分業化して行う。そして、それらの

行程は、版元・画工・彫師・摺師・製本屋・絵草紙屋がそれぞれ担当する。下掲の「浮世絵の製作システ

ム」はそれを図示したもの。以下、これに基づいて、版元等々それぞれの役割について説明していく。

(なお、これは絵手本や合巻(草双紙)や読本などの版本を製作するときの流れであり、版画の場合は、作

者・筆耕・製本の過程は不要である。

版元(板元)

本を製作販売する問屋には二種類ある。一つは仏書・儒書・史書のような学術性の高い硬派の書物(一

般に「物の本」と称される)を取り扱う問屋で「書物問屋」と呼ばれる。もう一つは「地本問屋(じほん

どんや)」と呼ばれる江戸根生いの問屋で、こちらは草双紙・洒落本・滑稽本・読本などといった娯楽性

の高い本のほかに、錦絵すなわち美人画・役者絵・風景画などの版画などを専ら取り扱った。

板元の主な役割は、作品の企画立案から製作資金の手当て、起用する作者や画工との交渉、彫・摺など

諸作業過程の監督、販路の確保、版権(板木)の管理等、多岐にわたる。しかし実はそれらに留まらなか

った。明治時代の彫刻家・高村光雲が次のような証言を残している。

『読売新聞』(明治29年3月25日記事)

「注文主たる板元最も昔と相違せり、近々は三代豊国の存生せる頃までは其注文主たる各版元は、自身下

図を着け精々細かに注文して、其余を画工の意匠に委(まか)すのみなりしが、今は注文者に寸毫の考案

なく、画工に向て何か売れ相(さう)な品をと注文するが通例なり、夫ゆゑ画工も筆に任せてなぐり書き

て、理にも法にも叶はぬ画を作りて識者の笑を受くるに至る」

現在、浮世絵というと、我々は北斎・歌麿・広重等の名前をすぐさま思い浮かべる。これは、彼等署名

入りの作品が彼等自身の主体的な行為によってもたらされたものと信じているからに他ならない。つまり、

彼等作品の製作主体は彼等自身にあると。

しかし、高村光雲の談話によれば、幕末まで「注文主たる各版元は、自身下図を着け精々細かに注文し

て、其余を画工の意匠に委(まか)すのみ」であり、江戸時代の浮世絵界にあっては、版画製作における版

元の役割は我々が考える以上に大きいものがあったというのである。

なお補足すると、上掲の高村光雲の談話は次のように続いている。

「今江戸絵の最も抱腹すべきものを挙げんに、歌川流の正統にして三代豊国の高弟として知られたる国周

翁筆、山門の五右衛門は顔さへ俳優(やくしや)に似れば夫(それ)にて善いとしたものか、久吉と個々別

々の配置をなして更に何の照応もなく、寺子屋の松王を首桶に頬杖つきて、さながら孑々(ぼうふら)を

覗くかと怪まれ、源蔵は外方(そつぽう)向いて油揚を攫(さら)はれた鳶を恨むに似たり、正面向きの五

右衛門はまた大なる所を骨とせしばかりにて、毫も古実に適(はま)らず、思ふに近来は更に演戯を見ず

して筆を執るものゝ如し、又近頃売出しの小梅堂の五右衛門遠見に出して、久吉を大きく書いたる趣向

は至極よけれ共、桜の枝は少しも分らず、恰も五右衛門の木登(きのぼり)かと怪まる、博識の国政翁傍

(かたはら)に在りながら、何故之を釣花瓶(つりはないけ)とはなさしめざりしや、要するに小梅堂の古

実に乏しきは注文人の放任(なげやり)に過ぎたる為めとするも、国周翁の滅茶々々なるは翁自身もまた

放任に過ぎたるの責(せめ)を免かれず、恁(かゝ)る勢(いきほひ)にて推す時は、今後十年を出ずして東

錦(あづまにしき)てふ江戸絵なるものは単に玩具(おもちや)屋の附属品となり、終に美術として賞玩す

るの価値無きに至るべし、江戸絵の末路亦憐むべき哉(かな)」

高村光雲は、板元の役割を重視するという点で、なお依然として江戸の浮世絵界のありようを肌感覚で

持ち続けていた人なのだろう。一方で、文明開化後の明治にあっても、光雲は浮世絵師と西洋画家とを同

格視するようなことはなかったのである。

さて、江戸の浮世絵界を牽引してきた地本問屋の有名どころはたくさんある。鱗形屋三左衛門・鶴屋喜

右衛門・西村屋与八・和泉屋市兵衛・西宮新六・鶴屋金助などなど。中でもとりわけ有名なのは、天明狂

歌ブームの仕掛け人であり、歌麿や写楽を世に出した蔦屋重三郎である。ここで、上掲高村光雲の談話に

接ぎ穂して言えば、明治33年、月岡芳年の『月百姿』を出版したことで知られる、滑稽堂・秋山武左衛門

が亡くなる。滑稽堂は『月百姿』において、当時博覧強記と呼ばれた桂花園と図って芳年に下絵(草稿)

を提供した版元である。ここに至って、鱗形屋から連綿と続いてきた積極果敢な江戸の版元の流れが途絶

えてしまったといえようか。高村光雲の予言「今後十年を出ずして東錦(あづまにしき)てふ江戸絵なるも

のは単に玩具(おもちや)屋の附属品となり、終に美術として賞玩するの価値無きに至るべし、江戸絵の末

路亦憐むべき哉(かな)」が現実のものとなったのである。

以下、地本問屋に関する記事と江戸から明治にかけての版元一覧を引いておきたい。

版元(板元)

本を製作販売する問屋には二種類ある。一つは仏書・儒書・史書のような学術性の高い硬派の書物(一

般に「物の本」と称される)を取り扱う問屋で「書物問屋」と呼ばれる。もう一つは「地本問屋(じほん

どんや)」と呼ばれる江戸根生いの問屋で、こちらは草双紙・洒落本・滑稽本・読本などといった娯楽性

の高い本のほかに、錦絵すなわち美人画・役者絵・風景画などの版画などを専ら取り扱った。

板元の主な役割は、作品の企画立案から製作資金の手当て、起用する作者や画工との交渉、彫・摺など

諸作業過程の監督、販路の確保、版権(板木)の管理等、多岐にわたる。しかし実はそれらに留まらなか

った。明治時代の彫刻家・高村光雲が次のような証言を残している。

『読売新聞』(明治29年3月25日記事)

「注文主たる板元最も昔と相違せり、近々は三代豊国の存生せる頃までは其注文主たる各版元は、自身下

図を着け精々細かに注文して、其余を画工の意匠に委(まか)すのみなりしが、今は注文者に寸毫の考案

なく、画工に向て何か売れ相(さう)な品をと注文するが通例なり、夫ゆゑ画工も筆に任せてなぐり書き

て、理にも法にも叶はぬ画を作りて識者の笑を受くるに至る」

現在、浮世絵というと、我々は北斎・歌麿・広重等の名前をすぐさま思い浮かべる。これは、彼等署名

入りの作品が彼等自身の主体的な行為によってもたらされたものと信じているからに他ならない。つまり、

彼等作品の製作主体は彼等自身にあると。

しかし、高村光雲の談話によれば、幕末まで「注文主たる各版元は、自身下図を着け精々細かに注文し

て、其余を画工の意匠に委(まか)すのみ」であり、江戸時代の浮世絵界にあっては、版画製作における版

元の役割は我々が考える以上に大きいものがあったというのである。

なお補足すると、上掲の高村光雲の談話は次のように続いている。

「今江戸絵の最も抱腹すべきものを挙げんに、歌川流の正統にして三代豊国の高弟として知られたる国周

翁筆、山門の五右衛門は顔さへ俳優(やくしや)に似れば夫(それ)にて善いとしたものか、久吉と個々別

々の配置をなして更に何の照応もなく、寺子屋の松王を首桶に頬杖つきて、さながら孑々(ぼうふら)を

覗くかと怪まれ、源蔵は外方(そつぽう)向いて油揚を攫(さら)はれた鳶を恨むに似たり、正面向きの五

右衛門はまた大なる所を骨とせしばかりにて、毫も古実に適(はま)らず、思ふに近来は更に演戯を見ず

して筆を執るものゝ如し、又近頃売出しの小梅堂の五右衛門遠見に出して、久吉を大きく書いたる趣向

は至極よけれ共、桜の枝は少しも分らず、恰も五右衛門の木登(きのぼり)かと怪まる、博識の国政翁傍

(かたはら)に在りながら、何故之を釣花瓶(つりはないけ)とはなさしめざりしや、要するに小梅堂の古

実に乏しきは注文人の放任(なげやり)に過ぎたる為めとするも、国周翁の滅茶々々なるは翁自身もまた

放任に過ぎたるの責(せめ)を免かれず、恁(かゝ)る勢(いきほひ)にて推す時は、今後十年を出ずして東

錦(あづまにしき)てふ江戸絵なるものは単に玩具(おもちや)屋の附属品となり、終に美術として賞玩す

るの価値無きに至るべし、江戸絵の末路亦憐むべき哉(かな)」

高村光雲は、板元の役割を重視するという点で、なお依然として江戸の浮世絵界のありようを肌感覚で

持ち続けていた人なのだろう。一方で、文明開化後の明治にあっても、光雲は浮世絵師と西洋画家とを同

格視するようなことはなかったのである。

さて、江戸の浮世絵界を牽引してきた地本問屋の有名どころはたくさんある。鱗形屋三左衛門・鶴屋喜

右衛門・西村屋与八・和泉屋市兵衛・西宮新六・鶴屋金助などなど。中でもとりわけ有名なのは、天明狂

歌ブームの仕掛け人であり、歌麿や写楽を世に出した蔦屋重三郎である。ここで、上掲高村光雲の談話に

接ぎ穂して言えば、明治33年、月岡芳年の『月百姿』を出版したことで知られる、滑稽堂・秋山武左衛門

が亡くなる。滑稽堂は『月百姿』において、当時博覧強記と呼ばれた桂花園と図って芳年に下絵(草稿)

を提供した版元である。ここに至って、鱗形屋から連綿と続いてきた積極果敢な江戸の版元の流れが途絶

えてしまったといえようか。高村光雲の予言「今後十年を出ずして東錦(あづまにしき)てふ江戸絵なるも

のは単に玩具(おもちや)屋の附属品となり、終に美術として賞玩するの価値無きに至るべし、江戸絵の末

路亦憐むべき哉(かな)」が現実のものとなったのである。

以下、地本問屋に関する記事と江戸から明治にかけての版元一覧を引いておきたい。

地本問屋名 版元一覧