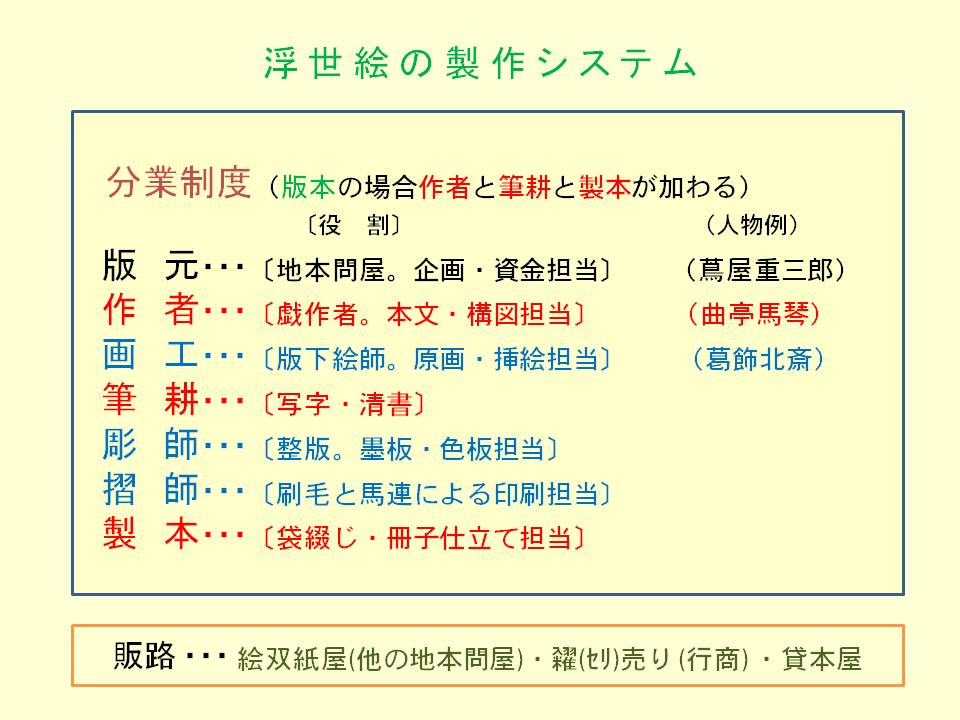

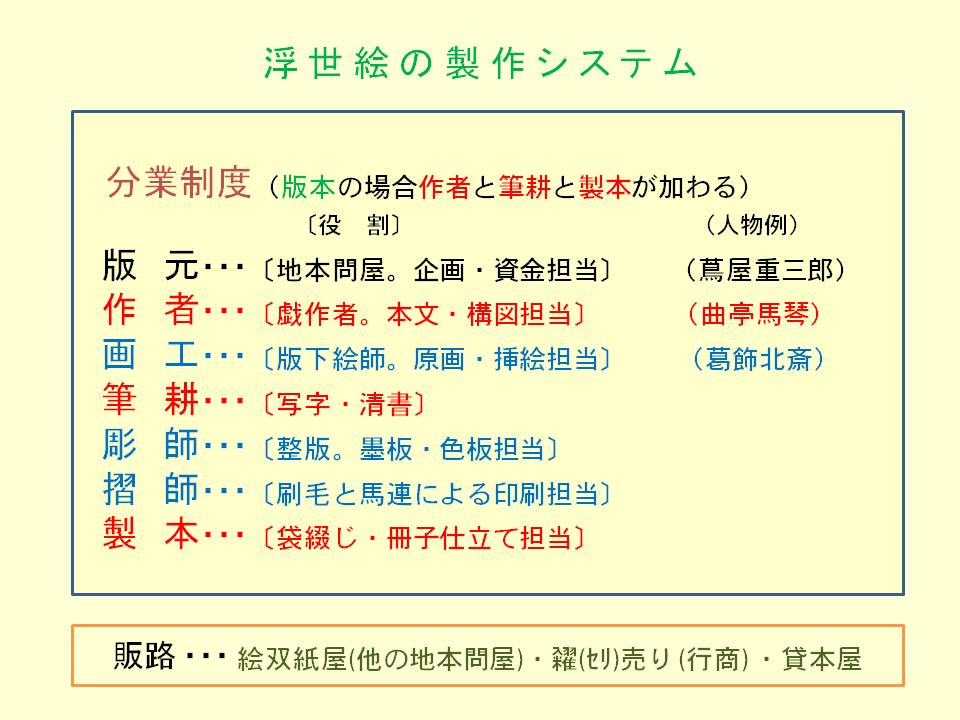

Top 浮世絵文献資料館浮世絵の世界 浮世絵の基礎知識 D 浮世絵の製作システム版画と版本の製作は、作品の企画・作画・製版・印刷・販売の順に分業化して行います。そして、それらの行程は、版元・ 画工・彫師・摺師・製本屋・絵草紙屋がそれぞれ担います。下掲の「浮世絵の製作システム」はそれを図示したものです。 これに基づいて、版元以下、それぞれの役割について説明していきます。(なお、これは絵手本や合巻(草双紙)や読本をな どの版本を製作するときの流れであり、版画の場合は、戯作・筆耕・製本の過程は必要ありません。

版元(板元) 本を製作販売する問屋には二種類あります。一つは仏書・儒書・史書のような学術性の高い硬派の書物(一般に「物の本」 と称される)を取り扱う問屋で「書物問屋」と呼ばれています。もう一つは「地本問屋(じほんどんや)」と呼ばれる江戸 根生いの問屋で、こちらは草双紙・洒落本・滑稽本・読本などといった娯楽性の高い本を専ら取り扱いました。つまり「地 本」とは江戸生まれの本という意味です。地本問屋はこれらに用いる挿絵に浮世絵師を起用しました。また浮世絵の版画や 版本もこの地本問屋が出版しました。というわけで、浮世絵業界の仕事のほとんどは地本問屋の領域内で行われることにな りました。 板元の主な役割は、作品の企画立案から製作資金の手当て、起用する作者や画工との交渉、彫・摺など諸作業過程の監督、 販路の確保、版権(板木)の管理等、多岐にわたります。しかしそれらに留まりません。実はもっと積極的な役割を果たし ていました。明治時代の彫刻家・高村光雲が次のような証言を残しています。 『読売新聞』(明治29年3月25日記事) 〝注文主たる板元最も昔と相違せり、近々は三代豊国の存生せる頃までは其注文主たる各版元は、自身下図を着け精々細か に注文して、其余を画工の意匠に委(まか)すのみなりしが、今は注文者に寸毫の考案なく、画工に向て何か売れ相(さう) な品をと注文するが通例なり、夫ゆゑ画工も筆に任せてなぐり書きて、理にも法にも叶はぬ画を作りて識者の笑を受くる に至る〟 現在、浮世絵というと、我々は北斎・歌麿・広重等の名前を専ら思い浮かべます。これは、彼等の署名入りの作品が彼等自 身の主体的な行為によってもたらされたものと信じているからに他なりません。つまり、彼等作品の製作主体は彼等自身に あると。しかし、高村光雲の談話によれば、幕末まで「注文主たる各版元は、自身下図を着け精々細かに注文して、其余を 画工の意匠に委すのみ」であり、江戸時代の浮世絵界においては、版画製作における版元の役割は我々が考える以上に大き いものがあったようなのです。 さて、江戸の浮世絵界を牽引してきた地本問屋の有名どころはたくさんあります。 鱗形屋三左衛門・鶴屋喜右衛門・西村屋与八・和泉屋市兵衛・西宮新六・鶴屋金助などなど。中でもとりわけ有名なのは、 天明狂歌ブームの仕掛け人であり、歌麿や写楽を世に出したことでも知られる蔦屋重三郎ということになるでしょうか。以 下、地本問屋に関する記事と江戸から明治にかけての版元一覧を引いておきますので、参照ください。

地本問屋名 版元一覧 作者 戯作(げさく)者とも呼ばれています。草双紙(黄表紙・合巻など絵・文一体型)の作者は、もともと浮世絵師であった山 東京伝は当然として、馬琴にしても種彦にしても、構図や絵柄を自ら画いて、画工に直接指示を出すのが常態であったよう です。以下は当時人気のあった作者名。 黄表紙 恋川春町・朋誠堂喜三二・山東京伝・芝全交・市場通笑 合巻 柳亭種彦・曲亭馬琴・山東京伝・南杣笑楚満人・十返舎一九 洒落本 山東京伝・蓬莱山人帰橋・梅暮里谷峨・十返舎一九 滑稽本 十返舎一九・式亭三馬・瀧亭鯉丈・梅亭金鵞 読本 曲亭馬琴・山東京伝・柳亭種彦・高井蘭山・栗杖亭鬼卵 なお、前述したように版画製作の場合は作者を経由しません。 画工 (版下絵師・はんしたえし) 地本問屋が出版する版画や版本の挿絵はほとんど浮世絵師が担当します。十七世紀から十九世紀にかけて、浮世絵師たちは 伝統的な大和絵技法の上に漢画や西洋画の技法を貪欲に取り入れて、市井の要望と思しきものを絶えず先どりする形で画域 広げていきました。そして浮世絵を日常生活上欠くことの出来ない存在に仕立てるとともに市中の隅々にまで浸透させるこ とに成功してきました。以下はそうした流れの中でひときわ抜きん出た存在の浮世絵師。 浮世絵全般 菱川師宣・葛飾北斎 美人画 懐月堂安度・西川祐信・宮川長春・奥村政信・鈴木春信・鳥居清長・喜多川歌麿・渓斎英泉 役者絵 鳥居清信・勝川春章・東洲斎写楽・歌川豊国初代・歌川国貞(豊国三代) 武者絵 葛飾北斎・歌川国芳 相撲絵 勝川春章 初期風景画 奥村政信・歌川豊春 洋風風景画 葛飾北斎・歌川広重 花鳥画 葛飾北斎・歌川広重 その他(判じ物・戯画)歌川国芳 上掲のようにこの画工を版下絵師とも呼びます。それはこの画工の画く絵が版を作るための下絵になるからです。なお版下 絵は後に版を製作するときに版木に貼り付けて彫る必要があるため、薄い美濃紙や雁皮紙(がんぴし)のような薄くて強い 紙が使われました。 筆耕 (ひっこう) 筆工とも表記。作者の文字原稿を書写あるいは清書します。浮世絵師と筆耕との関わりでは、暦や往来物や法帖等の版下を 筆耕した北尾重政が有名(注1)浮世絵師が晩年筆耕に転じた例としては栄松斎長喜がおり(注2)浮世絵師の門弟だが筆 耕を生業とした人に紫領斎泉橘がいる(注3)また武士の内職ながら筆耕に名を得た人としては嶋岡権六が知られる(注4) なお版画の場合はこの筆耕の過程はパスします。 (注1)本HP「しげまさ 重政」の項、天保四年『無名翁随筆』記事等参照 (注2)本HP「ちょうき 長喜」の項、文化十年代参照 (注3)本HP「せんきつ 泉橘」の項、『馬琴日記』や『無名翁随筆』記事参照 (注4)曲亭馬琴著『近世物之本江戸作者部類』の岡山鳥記事に「近藤淡州の家臣嶋岡権六の戯号也。文化年間読本の筆工 を旨として(云々)筆工も今は内職にせざるなるべし」とある 彫師 (ほりし) 彫師は画工の版下絵や筆耕の版下から整版を作ります。まず版下を版木に裏返しに貼り付け、その上から彫刻刀で彫って主 版(おもはん・墨版とも云います)を作ります。この時点で画工の直筆画稿(下画き)は失われます。錦絵(多色摺)の場 合には、さらにその主版を摺って複製(校合摺と云います)を作り、それを画工の許に遣って各部位の色の指定(色さし) を受けます。そしてその色数に応じた色版を複数版、同様に彫って作成します。彫は分業が徹底していて、一番難度の高い 顔面と毛割(髪の生え際)を彫るのが頭(かしら)彫り、次に櫛・簪・胴体・衣裳・背景など要するに頭彫り以外の部位を 担当するのが胴彫り、そして文字を専ら彫るのが文字彫りと、その役割が画然と分かれています。道具としては彫刻刀と鑿 をつかいますが、おもしろいことに、江戸時代には彫刻専用の小刀などなかったので、傘屋などが使う小刀や鰹節を削る小 刀を彫師自ら細工して使っていたという話です。なお主板の版木には堅い山桜を使います。

彫師 (黄表紙『的中地本問屋(あたりやしたじほんどいや)』十返舎一九作・画 村田屋治兵衛板 享和二年刊)

浮世絵の彫り (浮世絵技術を現代に継承する職人集団「アダチ版画研究所」)

摺師 (すりし) 刷毛(現在はブラシを使用)で着色した板木に和紙を置き、その上から馬連(ばれん)でこすって摺り上げます。(注1) 錦絵は主版で摺った線描に色版を使って色を重ねていきます。このとき線と色あるいは色と色にズレがあってはいけません から、ズレないように工夫する必要があります。その工夫を「見当(けんとう)」と呼んでいます。数学のXYの直交座標 で例えると、原点とX軸を主版・色版の各版木に共有させるということです。この見当それ自体は彫師が主版に刻み込みま す(そうすると前述のように自ずと色版にも刻みが入ります)摺師は左手で四角な紙の左下角を原点相当の〝∟〟状の刻み に置き、右手で紙の下端をX軸に相当する〝__〟状の溝に置きます。次に馬連を右手に持ち替えて紙の上から摺ります。 これを色版ごとに繰り返して色を重ねます。摺っている間、板木と和紙は常に湿った状態になっています。当然、木も紙も 季節や朝夕の温度・湿度によって絶えず伸び縮みします。しかも木と紙とでは伸縮度が微妙に違います。ですからそのまま ですと見当に狂いが生じます。それで摺師は絶えず版木や紙の湿り具合を水で加減したり、見当の位置を微妙に調整してズ レを防きます。その他、摺師は「ぼかし」(注2)「空摺り(からずり)」(注3)といった浮世絵独特の技法も駆使して 多彩な錦絵の世界を摺りあげていきます。 (注1)版木に着色するには糊を使います。また和紙も錦絵の場合は何度も摺りますから丈夫な奉書を使います。なお和紙 には色がにじまいよう、あらかじめ膠(にかわ)と明礬(みょうばん)をお湯で溶いた礬水(ドーサ)を刷毛で引 いてあります (注2)ぼかし 版面を濡らしその上に刷毛で絵の具をのせてぼかす技法。画面の最上部にある帯状のグラデーション(濃 淡色調)が特に有名で「一文字ぼかし」と呼ばれています (注3)空摺り 版木に絵の具を塗らないで、摺りの圧力だけで紙面に凹凸模様を作り出す技法。着物の柄や雪や鳥の羽な どの表現に用います

摺師 (黄表紙『的中地本問屋』十返舎一九作・画 村田屋治兵衛板 享和二年刊) 浮世絵の摺り (浮世絵技術を現代に継承する職人集団「アダチ版画研究所」) 順序摺り (浮世絵技術を現代に継承する職人集団「アダチ版画研究所」) 製本 これも絵本・合巻・読本など版本製作のプロセスで、袋綴じ冊子に仕立てる過程を云います。摺りあがった紙面を二つに折 って折丁を作ります。これを丁合といって一冊分順序通り揃えたところで、目打ちで小穴をあけ、そこに紙縒(こより)を 通して仮綴じにします。そのあと化粧裁ち(紙の不揃いな三方を切り落すこと)をして形を整え、表と裏の表紙を本に合わ せて拵えて糊づけします。そして再び目打ちを使って今度は表紙から穴をあけ、針で綴じ糸を通して本格的に綴じます。最 後に表紙に題簽(外題)を貼って仕上げます。

折丁作り(左図)丁合作業(右図) 化粧裁ち 表紙作り 本綴じ (黄表紙『的中地本問屋』十返舎一九作・画 村田屋治兵衛板 享和二年刊) 〈一九によると、表紙を拵えるのは子供の仕事、針と糸を使う本綴じは専ら女の仕事であったらしい〉 販路商品化された版画や版本は、絵草紙屋や糶(せり)売り(行商)や貸本屋を通して市中に流通していきます寺門静軒(1796- 1868)の『江戸繁盛記』三編(天保五年・1834刊)「書舗(ホンヤ)」記事には、絵草紙屋五十、貸本屋八百とある(絵草紙屋の 数は版元も兼ねる地本問屋も含まれているようです)錦絵などの一枚絵は個々人が買うのでしょうが、合巻などの版本は貸 本屋から借りて読むのでしょう。 蔦屋重三郎店 (『画本東都遊』中巻所収 浅草庵序 北斎画・享和二年(1802)刊『江戸勝景東遊』の解題本) (早稲田大学図書館「古典籍総合データベース」) 鶴屋喜右衛門店 (『江戸名所図会』巻一所収 斎藤月岑著・長谷川雪旦画 天保五年(1834)刊) (早稲田大学図書館「古典籍総合データベース」) 魚屋栄吉店 (『今様見立士農工商内商人』三枚続 三代目歌川豊国画 魚栄板 安政四年(1857)刊) (国立国会図書館デジタルコレクション) 糶(セリ)売り っg(臙脂絵売・べにゑうり)(『骨董集』(山東京伝著・文化十年(1813)成稿) (早稲田大学図書館「古典籍総合データベース」) 〈臙脂絵(紅絵)は手彩色の版画。著者山東京伝によると、この紅絵売りは享保年間のものという〉 糶(セリ)売り (黄表紙『的中地本問屋』十返舎一九作・画 村田屋治兵衛板 享和二年刊) (早稲田大学図書館「古典籍総合データベース」) 以上 2016/02/28 成稿 追記 ◯「浮世絵の分業システム」戯作者と画工の関係・画工と彫師・摺師との関係浮世絵の分業システム