ピコ通信/第118号

|

||||||||||||||

|

クジラの汚染はどうなっているか?第3回

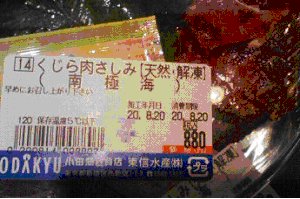

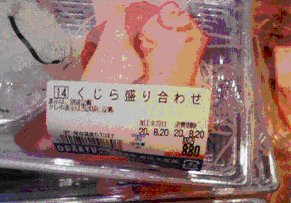

不適正な店頭表示 前回までに見てきた、2005年までの研究では、 ―いくつかの種類のクジラ肉に関しては、体重60キログラムのひとがわずかな量(4〜10グラム)食べただけで、政府の週間許容摂取レベル(当時の)を超えてしまうこと。 ―もっとも汚染の少なかった種(イシイルカ)のメチル水銀の平均濃度は1.0μg/湿重量gでも、サメやメカジキ、マグロなどの肉食性の魚に関するコーデックスのガイドラインと同等であったこと。 などを確認しました。 日本政府(厚生労働省)は、妊婦に対して、ツチクジラとコビレゴンドウの赤身の摂取を1週間に1回(80g)以下、バンドウイルカの肉は、2ヶ月に1回以下に制限するよう注意喚起しています。 そうした注意喚起をうけて、消費者が食材を選ぶためには表示が重要ですが、クジラを獲った場所や種類に関する店頭での表示の信頼性が非常に低いことも指摘されています。 【表示に関する既存の調査から】 日本鯨類研究所が行った鯨肉製品のDNAによる鯨種判定結果と鯨製品に表示されていた鯨種名との照合結果をまとめた報告「日本国内における鯨製品の流通の実態について−捕獲統計と市場調査から−」(1996年、1999年、2000年に行った調査結果)が公表されています。 この報告によると、クジラ製品の店頭販売品の大半が、鯨種や産地が正確に明記されていないことが指摘されており、「全鯨製品の60〜75%が鯨種名の表示がなく、また全体のおよそ10%程度が誤った鯨種名が表示されており、正しい鯨種が表示されたラベルは16〜25%」となっています。 こうした表示がないことに関してはJAS法に基づいて、水産庁から2005年までは毎年、各都道府県を通じて表示の徹底を求めるよう指導していたということです(2006年以降は、その他の食品偽装が多く表面化するようになったため、鯨肉表示の問題も他の全体の表示の適正化を求める文書に吸収され、個別では指導や通知はしていない-水産庁遠洋課捕鯨班への当会聞き取り)。 また、これより新しい調査結果については、水産庁委託による日本鯨類研究所調査の2004年分を日本生協連安全政策推進室が整理して公表しています*。それを見ると、高濃度汚染が問題になっているハンドウイルカが"ミンク"と不適表示されており、コビレゴンドウも14検体中11点が不適表示(6件がクジラ、5件がミンク)となっているなど、要注意鯨種に関しても正確な表示がなされていないことがわかります。(*日本生協連「魚介類・鯨類の水銀について」http://www.jccu.coop/news/syoku/syo_060127_01.htm#13) なお、その後も毎年、水産庁が日本鯨類研究所に委託する形で鯨肉製品の表示に関しては調査が続けられているということですが、その結果は一般公表していないということです(化学物質問題市民研究会では、現在最新の調査結果の統計を請求しています)。 【今年8月に当会が東京都内で確認した店頭表示例】写真 左:くじら肉さしみ→鯨種表示がない 右:くじら盛り合わせ→表面には種類や産地の表示がなく、小さい字で「表示は別途記載」と書かれている(パッケージを引っくり返して底を見ると、ミンククジラ、イワシクジラとある)

鯨肉に関する注意喚起は、リスクを避けることが目的なため、明確な表示と一体でなければなりません。しかし、JAS法にもとづき表示に責任を持つ農林水産省では何年もかかって、表示の明確化がなお徹底できていないのが現状です。そして、食事の注意喚起を出した厚生労働省の担当課も、その後の確認を行っておらず、注意喚起に沿った行動がとれない状況を放置したままです。 環境中に長く残留する汚染物質が、環境や私たちが得る食物から急に無くなることは、残念ながらあまり期待できません。残留性有害物質の製造や排出を限りなくゼロに近づけていく努力を急ぐと共に、食品中の有害物質含有の検査で示される結果を注意深く受け取り行動に反映することは、私たちの健康にとって非常に重要なことです。 厚生労働省の注意喚起の内容も、子どもや授乳中の母親は対象としていないなど、決して十分というわけではありません。厚生労働省がまとめた「各国での食事指導の比較」によると、日本と同じく捕鯨国のノルウェーでは、鯨種にかかわらず「妊婦、授乳中の母親は鯨を食べるべきではない」と勧告しています。また、ここでは省略しましたが、同じ表では、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが魚類に関して出している指導についても掲載されており、その中では、子どもや妊娠を予定している女性、授乳中の母親なども、食事に注意を要する対象とされています。

各国での食事指導の比較(厚生労働省ウェブ) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/06/s0603-4m.html 政府は、分析調査と注意喚起によってどのような成果があったのか、評価と最新の科学的知見に基づいた改善施策を行い、実効性を担保する必要があります。 追加情報 2007年調査結果概要 (農林水産省 水産庁 資源管理部より入手) (関根彩子/化学物質問題市民研究会) |