|

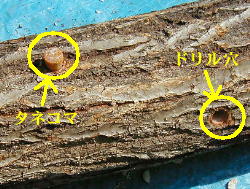

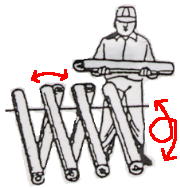

| 都民の森の椎茸の原木作り体験講習会に参加しました。もちろん椎茸は大好きですが 本来の目的は、きのこの菌類とホダ木について少しでもカブクワ飼育に役立ちそうな情報が 聞ければいいなあ〜というのと、原木をいただけるというのが最大のメリット。 約40名の参加者で午前中は、スライドを見ながら森に生えるキノコや菌種の話や 椎茸栽培の基本と実際の栽培における注意点などの講義で、午後は実際に原木作りを行いました。 原木には、コナラ・ミズナラ・クリなどの木が用意されました。(クヌギがよかったんだけど・・。) 自然のなかで倒木した木には、何千もの菌類などがこびりつき木になじもうと戦いを起こします。 戦いに勝ち抜いたものが、きのこという花を咲かせたりし、胞子となってばらまいて仲間を増やしたり、あるいは 動物などに食べられ別の場所で糞便とともに排出されそこで繁殖したりします。 木のなかで菌糸がのびきらなくなりもうこれ以上ここでは繁殖できないという状態になった時、きのこという花を咲かせます。 菌類が先を争って原木にとりつくのを利用して実際に自宅で自作の産卵木を作る方法を考えて見ました。 山や林で天然のニクウスバタケ、カワラタケを他の菌類と混ざらないように、ビニ−ル袋などに入れて持ち帰り 少しの蒸留水で混ぜておき、伐採しやや乾燥させた生木にキズを少しつけたものに、先ほどの菌を塗りたくり ビニールで覆い放置しておく。ただし生木を完全にラップで覆うと空気が入らなくなり菌が死んでしまうので、 いくらかの穴をあけておき、日光が直接当たらないところに置く。菌がなじんだら後はシイタケと同じやり方をし、 2.3年後には立派な白色菌類の産卵朽ち木が理論上はできる。と思いますが・・・・。 最近はホームセンターで椎茸菌糸済みのほだ木が売ってますので買ってくれば簡単なのですが・・・。 |