(09/6/16作成)

(09/7/23掲載)

偽装 (英:disguise 独:Tarnung)

こんなタイトルで音楽ネタとはね、と思われるかもしれませんが、料理や食品素材と同じように、「原産地」とは全く異なる表示で他人を騙すということは、古来から音楽の世界でも行われていました。有名なモーツァルトの「レクイエム」にしても、そもそもはフランツ・フォン・ヴァルゼック=シュトゥパハという伯爵が、「自分の作品」として演奏するためにモーツァルトに作らせたのですからね。あるいは、その逆のパターンで、自分が作ったものであるのに、わざわざ「昔の有名な作曲家が作ったものを発見して、編曲した」と言っていたフリッツ・クライスラーのような例もありますし。

というようなこととは全く関係なく、ここで取り上げるのは「商品」として音楽を流通させるときにレコード業者が行った「偽装」についてのお話です。それは、芸術としての音楽とは縁もゆかりもない、現代の経済社会の恥部をもろにさらけ出した、ちょっとやりきれない話題です。

■バイロイト音楽祭の写真

1995年にドイツで出版されたビルギット・ニルソンの自伝の日本語版が最近上梓されました。その、一世を風靡したワーグナー・ソプラノの自伝の表紙を飾るのは、ドイツ・グラモフォンのレコードジャケットでお馴染み、1966年のバイロイト音楽祭でのヴィーラント・ワーグナー(と、その妻ゲルトルート)の演出による「トリスタンとイゾルデ」のステージ写真です。

同じ写真を用いた、初出LPと、最初にCD化された時のジャケットは、こちら。

しかし、一目見ただけで、このジャケットの写真のどちらかが「裏焼き」であることが分かります。左側のLPと、そしてこの本の表紙の方が間違いであることは、本書の中に掲載されているヴィーラント自身がこのステージの演技指導を行っている写真(303ページ)によって立証されます。イゾルデの後ろにある壁に見立てた帆布の傾きが、表紙(=LP)のものとは全く逆になっているのですからね。

したがって、正しいのはもちろんCDのジャケットに使われた写真。LPの写真が裏焼きであることに気づいたメーカーはCD化にあたって、正しい向きに直した写真を使ったのでしょう。しかし、なぜか出版社の人はそれには気づかなかったのでしょうね。

そして、そちらの方が正しい写真であることは、実際にこのライブ録音を聴いてみると、さらにはっきり分かります。これはおそらく、第1幕の第3場、クルヴェナールに揶揄されたブランゲーネ役のクリスタ・ルートヴィヒが、悔しさのあまりニルソンのイゾルデの前にくずおれているシーンでしょうが、そこでは確かにニルソンとルートヴィヒの声は左側から、そしてトリスタン役のヴォルフガング・ヴィントガッセンとクルヴェナール役のエーベルハルト・ヴェヒターの声は右側から聞こえてきています。

ん?ヴィントガッセンとヴェヒターですって?確かに本の表紙の写真では、船の舳先のようなシルエットの前に、その二人の姿が見えますね。しかし、LPでもCDでもその部分は真っ暗で、人なんかいませんよ。これは別のシーンの写真なのでしょうか。いや、これらの写真は、それぞれの細部を比べてみると、全く同じネガによるものであることは明白です。ということは、レコードのジャケットを作る時点で、「故意に」この二人の画像を「消した」ということになるのでしょうか。ジークフリート・ラウターヴァッサーの写真は、40年以上の間、修正された形でしか我々の目には触れてはいなかったのでしょうか。そのオリジナルの姿が、この表紙によって初めて明らかになったということになるのでしょうか。もしそうだとしたら、このシーンでのヴィーラントたちの重要なモティーフだったはずの、片方は泣き崩れているというのに、もう片方はふてぶてしく知らん顔をしているという、そんな二組の人物の対比が、ジャケット写真からは全くうかがうことはできないことになってしまいます。ヴィーラントたちの映像などは殆ど目にすることは出来ませんから、これはかなり貴重な写真だったはず、このドイツ・グラモフォンの措置は、まさに今は亡き天才演出家たちに対する冒涜以外の何者でもありません。

つまり、「裏焼き」云々よりも重大なことが、この写真には秘められていたのです。おそらく、最初のLPではデザイン的な面で、文字に人物がかかってしまうのでそれを消してしまったのでしょうね。CDにしたときには別に文字は関係ないのですから、その時点で元に戻しておけばよかったものを、ちょっとしたリサーチを怠ったためにこの2人の人物は現在でもまだドイツ・グラモフォンレーベルのジャケットからは消えたままでいるのです。ジャケットのデザイナーにしてみれば他愛のないミスなのかもしれませんが、これはれっきとした「偽装」です。

■ムラヴィンスキーの「ライブ録音」

往年の名指揮者、エフゲニー・ムラヴィンスキーの演奏は、その高い「精神性」故に、多くのクラシック・ファンが畏敬の念をもって接しています。必ずしも良好な録音状態ではないライブ演奏の記録なども、ファンにとっては宝物のような存在となっていることでしょう。

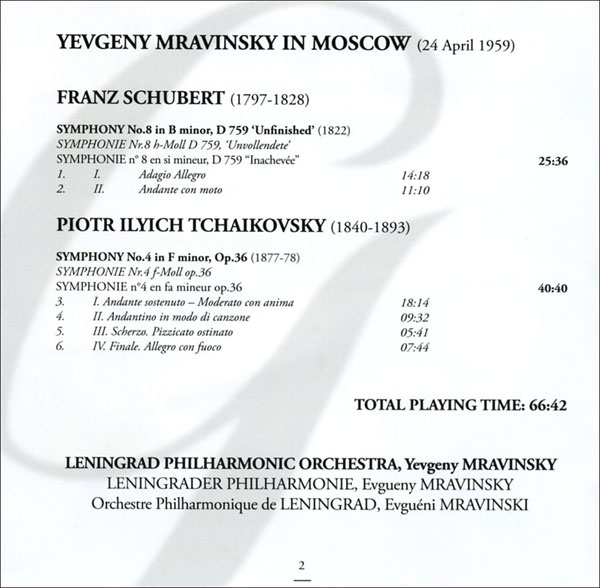

そのムラヴィンスキーとレニングラード・フィル(当時)が、1959年にモスクワ音楽院大ホールで行ったコンサートの「ステレオ」の、未発表録音があったそうなのです。そのアナログ録音のテープをDSDでデジタル変換、SACDでリリースしたというのは、そんな貴重な記録を最高のコンディションでリスナーに届けたい、という、レーベルの熱い思いのあらわれなのでしょうか。

Yevgeny Mravinsky in Moscow Yevgeny Mravinsky/

Leningrad Philharmonic Orchestra

PRAGA/PRD/DSD 350 053(hybrid SACD)

実は、この同じ「コンサート」の模様は、すでにちょっと怪しげなレーベルから海賊版もどきのCDが出ていたことがありました。曲目はウェーバーの「オイリアンテ」序曲、シューベルトの交響曲「第8番」(もちろん、演奏当時の表記です)「未完成」と、チャイコフスキーの「交響曲第4番」です。ただ、これは当然のことながらモノラル録音でした。しかし、それと全く同じ内容のものがなんとステレオで残っていた、ということで、多くの愛好家の興味を惹くこととなりました。こちらに見られるように、日本の代理店もこのCDの価値を伝えるのには熱が入ります。これは、「当時駐露フランス大使館の職員が会場で密かに収録した別音源」だというのですね。

ロシアでステレオのレコードが発売されたのは1962年のことですから、この1959年のステレオ録音というのがどの程度のものなのか、興味津々で聴き始めることになります。ただし、このSACDには「オイリアンテ」序曲は収録されてはいません。まず聞こえてきた「未完成」はやはりその当時の音、という感じは隠せません。冒頭のオーボエとクラリネットのユニゾンによるテーマが、いかにも時代がかった野暮ったい音であったのには、予想されたこととはいえ軽い失望感が残ります。

しかし、「4番」になったとたん、それはまるで別物のようにすっきりした音に変わっていたではありませんか。これはちょっとした驚き、なにしろ、アナログ録音特有のヒスノイズさえも聞こえないのですからね。あるいは、マスタリングに際してノイズ除去のようなことを行っているのでしょうか。

ところが、しばらく聴いているうちに不思議なことに気づかされます。この「4番」でのオーケストラの弦楽器の配置は、ムラヴィンスキーが必ず取っていた、ファースト・ヴァイオリンとセカンド・ヴァイオリンを左右に振り分ける「対向型」ではなく、下手からスコアの上の段からの順番に並ぶという一般的な配置のようなのです。「未完成」は間違いなく「対向型」であるのは、1楽章が始まってすぐのヴァイオリンの3度平行が左右から聞こえてくることから分かります。コンサートの途中で配置を入れ替えるなんてことがあるのでしょうか。

実は、ムラヴィンスキーとレニングラード・フィルの「4番」といえば、1960年にロンドンで録音されたDG(ドイツ・グラモフォン)盤を愛聴していたものでした。フィナーレの常軌を逸したテンポ設定にもかかわらず、決して崩れることのないレニングラード・フィルのアンサンブル能力には、舌を巻いた覚えがあります。このDG盤は彼らが初めて西側のレーベルにステレオ録音したといういわく付きのものなのですが、ここでおそらくエンジニアからの要求だったのでしょう、ムラヴィンスキーは渋々「一般の配置」を取って(取らされて)録音しているのです。なぜそのような理不尽な要求を行ったのかは想像の域を出ませんが、おそらく、ステレオ録音の最初期には、高音は左側、低音は右側から聞こえてくるという暗黙の約束があったはずです。そんな中で高音が左右から聞こえてくるという音場の「対向型」のレコードなどを出したら、不良品としてクレームが付くのではないか、そんなことをエンジニアは心配したのではないでしょうか。

ここで、ある疑惑が持ち上がりました。そんなことがあるはずはない、と思いつつも、「もしや」という気持ちには逆らえずこのPRAGA盤をDG盤(00289 477 5911)と比較してみたら・・・なんと、それは全く同じ演奏の同じテイクだったのです。

個々に検証していきましょう。まず、演奏時間の比較から。これは、ジャケットに記載されている時間ではなく、実際に楽章の頭の音が出てから最後の音が消えるまでの時間です。PRAGA盤の時間表記は、特に第2楽章で実測値とは大きく違っていますが、ここからすでに作為の匂いが。

- 第1楽章:PRAGA/1090秒(18分10秒) DG/1114秒 ∴D/P=1.022

- 第2楽章:PRAGA/540秒(9分00秒) DG/552秒 ∴D/P=1.022

- 第3楽章:PRAGA/339秒(5分39秒) DG/346秒 ∴D/P=1.021

- 第4楽章:PRAGA/460秒(7分40秒) DG/470秒 ∴D/P=1.022

秒単位の比較ですから、有効数字は小数点以下2桁ぐらいで十分でしょう。ですから、DG盤はすべての楽章で正確にPRAGA盤の「1.02倍」の演奏時間になっていることになります。つまり、DG盤をアナログテープで2%速く再生したものがPRAGA盤であることになります。そうなると当然ピッチが高くなることが予想されますが、実際にチューナーで測ってみるとDGではa=442Hzだったものが、PRAGAでは見事にa=446Hzになっていました。これは、続けて聴けば普通の人でもはっきり分かるほどの違いです。

もう少し「情緒的」な比較もしてみました。まず、第2楽章の冒頭のオーボエ・ソロです。両方ともかなり聴きづらいチリメン状のビブラートがかかっていますが、表現は淡々としたイン・テンポが基本のものです。そして、明らかに特徴的な5つのポイントが、ことごとく一致しています。[1]では軽いアッチェレランド、[2]と[4]では拍を無視したブレス、[3]と[5]では音を長目に吹いています([5]はかなり極端)。

もう1箇所は、第3楽章の中間部、ピッコロの超絶技巧が終わった197小節目のAsの音。このパターンは2回繰り返されるのですが、この2回目の最後の音だけ出し損なっています。DG盤では2分58秒、そしてPRAGA盤では2分53秒付近で確認出来るはずです。

もう全く疑問の余地はありません。この「4番」は、ジャケットに明記されているような「1959年4月24日にモスクワで録音」されたものなどでは決してなく、1960年の9月14日から15日にかけてDGの手によってロンドンで録音されたものに、ほんの少し手を加えたものだったのです。これがアウト・テイクだったりすれば少しは救われるのかもしれませんが、おそらくDG盤のCDからの板起こしなのでしょうね。ただ、PRAGA盤は、マスタリングに際してDG盤にあったヒスノイズなどを除去するとともに、全体をとてもまろやかな音に変えています。ちょっと聴いただけでは、この「偽装」には気づかず、「とてもこの時代の録音とは思えない」とか言いつつ、これがDG盤とは全く別の録音だと信じきっている人はたくさんいるのではないでしょうか。人間の耳なんて、そんなものです。そこにつけ込んだこんなお粗末な「偽装」、もしかしたら、知らないうちにすでにそんな「汚染」が蔓延しているのが、この業界なのかもしれませんね。