|

|

|

|

![]()

レバニラアイス。

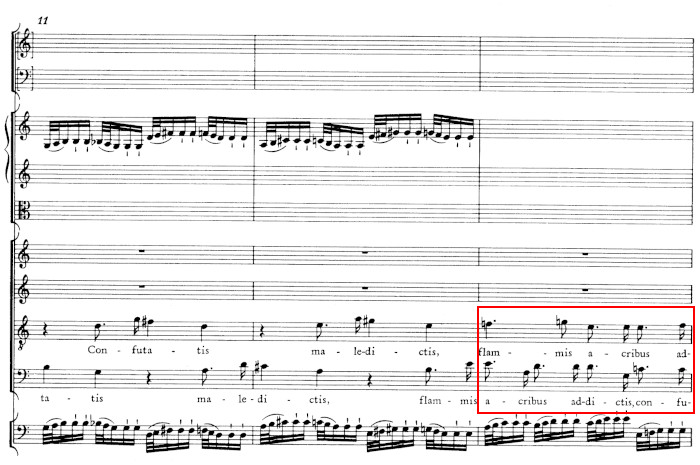

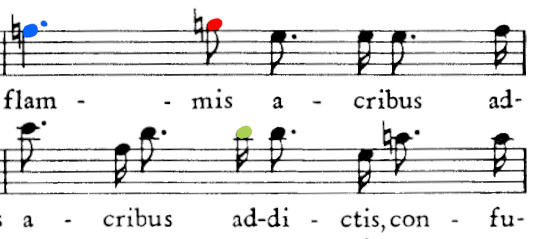

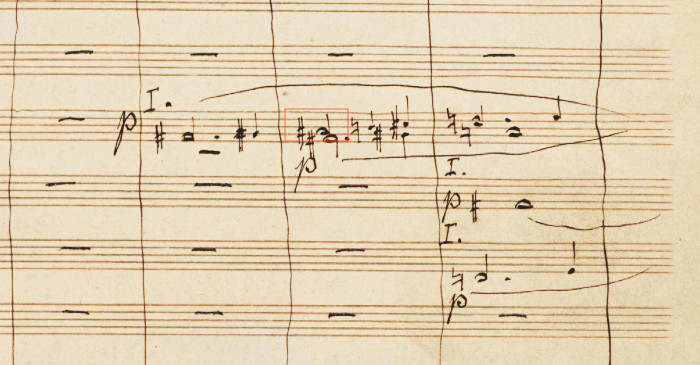

そんなリストも、すでに150枚以上になっていますが、もちろん、世の中にはこれ以外のものもたくさんあるはずです。ですから、まだ聴いたことのないものが見つかった時には、とりあえずそれを聴いておくことにしています。 今回は、スウェーデンの「NOSAG」というレーベルが2015年に録音していたものがサブスクで聴けるようになったので、取り上げてみました。このレーベルは1989年に創設されていますが、スウェーデンの現代作曲家の作品や、合唱曲をメインに録音しているようですね。ですから、レーベル全体ではこれまでに200枚以上のアルバムをリリースしているようですが、その中でモーツァルトの作品は、この1枚しかありません。 ただ、ここで指揮をしているミカエル・ヴァルデンビという人が、教会のオルガニストであると同時に、作曲家でもあるので、こんなアルバムが作られたのでしょう。このレーベルには彼自身の合唱曲を集めたものもあるようですね。 ヴァルデンビは1953年に生まれて、20代ですでに作曲家として作品を世に送っていたようですが、同時にオルガニスト、そして合唱指揮者としても活躍しています。でも、胃腸が弱そう(それは「まるで便秘」)。 そして、このアルバムで演奏しているストックホルム大聖堂合唱団とは、1979年から2021年までその指揮者のポストにありました。現在は引退して、ヨハン・ハンマーシュトレムという人がその後任となっているようですね。 モーツァルトの「レクイエム」と言えば、かつては新モーツァルト全集の一部として、ジュスマイヤーが補作を行った楽譜を出版していた権威のある楽譜出版社ですら、ごく最近になって新たな補作版を刊行していたりしているのですから、もはやそのジュスマイヤー版は過去のものになったかのような印象があります。ですから、新しい録音を聴く時にまずチェックするのは、どんな「版」を使っているか、ということになります。 今回のヴァルデンビが使っていたのは、その「普通の」ジュスマイヤー版でしたね。それだけではなく、最初の印象では、かなり大時代的でおおらかな演奏のように感じられました。オーケストラの弦楽器のメンバーもたくさんいるようで、なかなかゴージャスな響きですし、表現的にも、奇をてらったような部分はさらさらない穏やかさでした。もちろん、テンポもかなりゆっくりしたものでしたね。 とは言っても、しばらく聴いていると、そのテンポもそれほど極端な遅さではなく、なにかとても安心して聴いていられるようなテンポとして感じられるようになってきました。何しろ、合唱がとても充実していて、暖かいハーモニーでたっぷり歌いこんでいますから、そこにどっぷりと身をゆだねられるという充足感がありましたからね。 そんな中で、1ヶ所だけ、ちょっと珍しいことをやっている部分がありました。それは「Confutatis」の13小節目のテナーのリズムです。    ただ、この曲のテナーのパートを何度か歌ったことがあるのですが、この個所が、なんか居心地が悪かったんですよね。赤い音符と緑の音符が一緒になった方が、おさまりがいいのでは、と思いました。バロック時代などでは、こういう時には迷わず赤い音符は記譜上は八分音符でも、十六分音符で演奏されますからね。実際に、そのように演奏している録音もいくつか見つかります。 それを、ヴァルデンビさんはやってくれていたのですよ。なんか、それだけで、この演奏が好きになってしまいました。 ソプラノのソロが、およそこの曲には不相応な奔放なものだったのが、唯一の汚点です。 CD Artwork ©c Nosag Records |

||||||

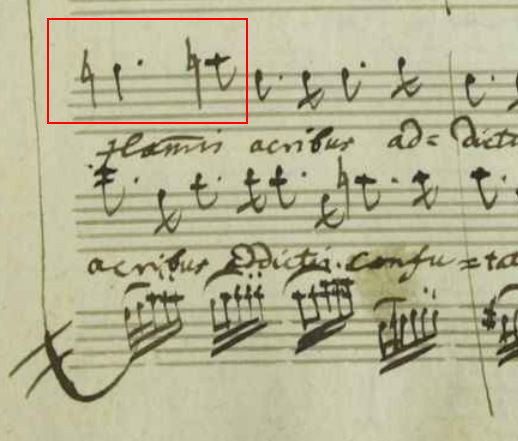

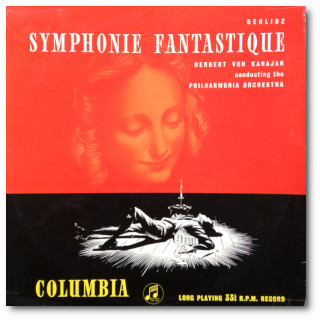

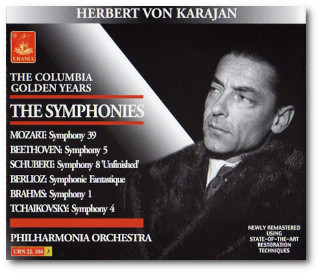

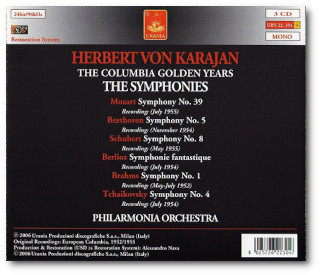

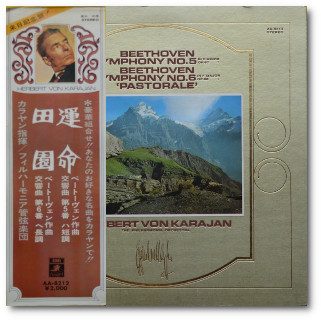

もう少し先の1958年になると、彼はベルリン・フィルとアメリカを訪れて、ニューヨーク・フィルと2回のコンサートを開催していますけどね。そのついでにフィラデルフィアまで足をのばしたのだとか。 そうしたら、その下にはちゃんと「フィルハーモニア管弦楽団」と書いてあるではありませんか。フィラデルフィアは、担当者の単なるうっかりミスでした。これが、初出のLPです。  ところが、その録音が行われた1954年にはまだステレオ録音は始まってはいなかったはずなのに、聴こえてきたのは紛れもないステレオの音声だったのですよ。これには驚きました。なんせ、そのちょっと前の1951年まで、彼らは78回転のレコードのために録音を行っていたのですからね。そして、ステレオのLPが出来たのは1958年なのですよ。 同じサブスクではオリジナルのモノラル録音も聴けますから、それらが全く同じテイクであることは、ノイズの個所なども含めて聴き比べていくとすぐに分かります。 調べてみると、この「幻想」を含むコンピレーション・アルバムは、以前同じURANIAレーベルからリリースされていました。  (表)  (裏)  (右上をアップ) でも、これには「MONO」という表示がありますから、明らかにモノラルのままだったはずです。 ということは、モノラルの音源からステレオ音源に変換されていたのでしょうね。そういえば、1960年代には、一連のカラヤンとフィルハーモニア管との録音が、一斉にステレオになって発売された、ということがありましたね。例えば、日本で1968年にリリースされたこんなアルバムです。  (ジャケット)  (レーベル) 「運命」は1954年、「未完成」は1955年の録音ですから、当然オリジナルはモノラルのはずです。そして、当時はそういう音源をステレオに変換するツールが、しっかり用意されていたのです。それは、EMIのドイツの会社だったエレクとローラが開発したもので、「ブライトクランク(Breitklang)」という名前が付けられていました。「広がりのある音響」という、そのまんまの意味ですね。この「幻想」でも、確かにステレオならではの「広がり」は感じられます。基本的に高音は左、低音は右という風にフィルターをかけて定位させているようですね。その上に、高音も強調されていて聴き映えのするようなトーンに変えています。 ですから、ヴァイオリンの音などはかなりキンキンした音に変わっていますね。面白いのは、第4楽章のマーチの前奏の部分でチェロとコントラバスがユニゾンで出来るところがありますが、それがかなりの高音なので、しっかり左から聴こえてきます。 ですから、しばらく聴いていると、本来の音が持っていた渋い部分が全くなくなっていることにも気づきます。それでも、やはりこちらの方が楽器の分離も良く、とても聴きやすくなっていますね。 この録音から10年後に、カラヤンはベルリン・フィルと同じ曲を録音しています。それと聴き比べてみると、このフィルハーモニアとの録音では、このハイレベルのオーケストラを全面的に信頼して、自分の思い通りの音楽を作ろうとしているように感じられますが、ベルリン・フィルになると、なにかステイタスを手中にした余裕というか、安心感のようなものが伝わってきます。 Album Artwork © Urania Records |

||||||

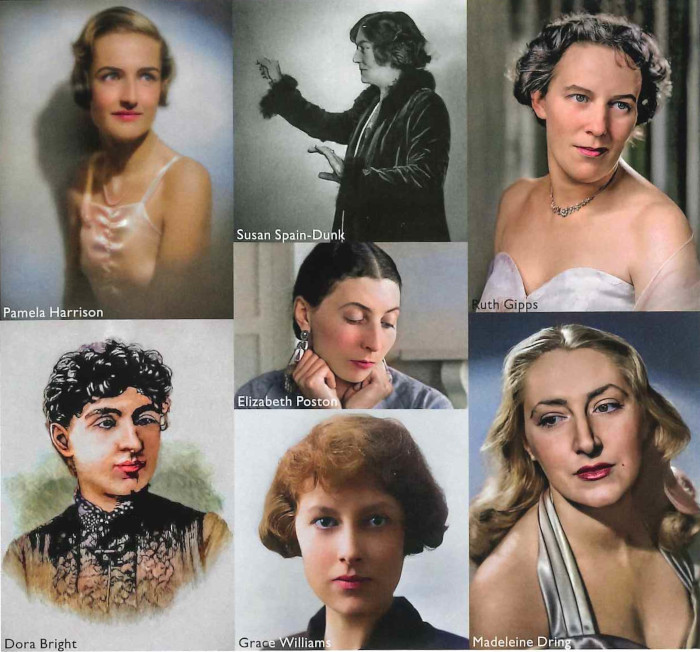

そんな儚い期待を込めて、折を見て新譜を検索しているのですが、とりあえず、かなりマイナーな作品をマルチチャンネルのフォーマットで新しく録音しているものはあるようですね。そんな中で、全く聞いたことのない作曲家によるフルート作品を集めて2021年に録音されたものがありました。 そのタイトルは、「女性作曲家によるフルートのための音楽」です。登場しているのは、スーザン・スペイン=ダンク、エリザベス・ポストン、ドラ・ブライト、パメラ・ハリソン、グレイス・ウィリアムズ、ルース・ギップス、マドレーヌ・ドリングという、7人のイギリスの「女性作曲家」です。とりあえず、三省堂の「クラシック音楽作品名辞典」には、どなたの名前も載ってませんでしたね。 ブックレットには、こんな写真がありました。   そして、このフルーティストの音が、素晴らしいのです。彼女は、そんな教会のアコースティックスを存分に取り入れて、その体格を武器に、とても質感のある豊かな低音を響かせています。それがそのまま高音まで続いているのですが、その高音がとてもセクシーなビブラートで飾られて、うっとりさせられます。これは、イギリスのフルーティスト、ウィリアム・ベネットや、さらにはジェームズ・ゴールウェイあたりの流れを汲んでいるのでしょうか(彼女のインフォには、ロンドンのほぼすべてのオーケストラのゲスト首席指揮者を務めたことは書いてありますが、だれに師事したのかは全く分かりません)。 そして、演奏されているのは、ほぼすべて20世紀の前半に作られたものです。とは言っても、その時代の「現代音楽」の影響は全く見られず、いかにもイギリスらしいコンサーバティブな作風のものばかりです。あえて言えば「サロン風の音楽」でしょうか。 そのような音楽が、このノークスのきらびやかなフルートで演奏されると、なにかとても贅沢なものを聴いているような体験を味わえることになります。ほんと、どの曲をとってみても魅力にあふれていて、飽きることがありません。 この中で、ポストンの「フルートとクラリネットとハープのトリオ」と、ウィリアムズの「フルートとピアノのためのソナチネ」以外の5人の作品は、これが世界初録音となります。なんか、誰も知らない秘密の体験をしたような「お得感」というか「背徳感」も味わえますよ。 最後に演奏されているドリングの「フルートとピアノのための2つの小品」の1曲目は「WIBワルツ」というタイトルです。「WIB」というのは先ほどのウィリアム・ベネットの略称です。おそらく、彼のために作られたのでしょうね。とても優雅なワルツです。 ノークスは、ここでは1曲だけアルトフルートを演奏しています。それは、ギップスの「The St Francis Window」という曲で、教会のステンドグラスにインスパイアされて出来た曲のようですね。これが、彼女のアルトフルートからは、とても深みのある敬虔な音楽として伝わってきました。 SACD Artwork © Dutton Epock |

||||||

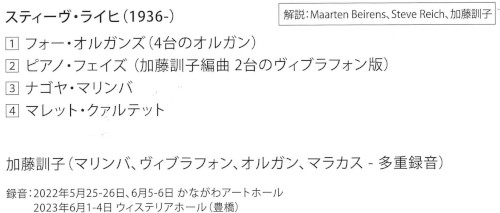

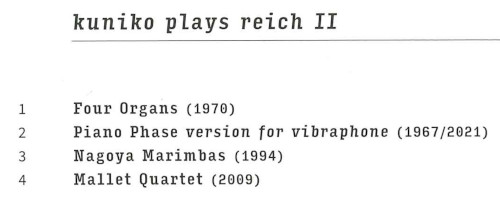

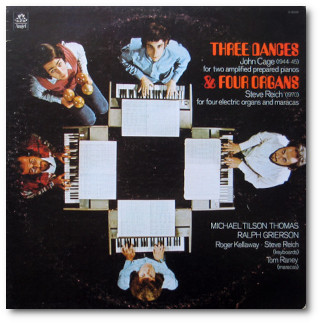

その間には、このLINNレーベルはOUTHEREの傘下に入り、それに伴って国内での代理店も変わってしまいましたが、アルバムとしてのクオリティには何の変りもありません。ただ、その代理店が作った日本語の帯は、ちょっとお粗末でしたね。  ブックレットはこちら↓  1曲目にオリジナルのブックレットには載っていない楽器編成を書いていただいたのはありがたいのですが、正確にはその編成は、「4台のオルガンとマラカス」なのですからね。 ということで、このSACDをマルチチャンネル対応のオーディオ・システムで聴き始めると、そのマラカスが、まるでマスカラを塗ったようにくっきりとリアから聴こえてくるのでうれしくなります。オルガンも、4台がきちんと左右の広がりと奥行きをもってフロントに定位しています。 1970年に作られたこの「Four Organs」は、おそらくこの曲の2番目の録音となっていたANGEL盤でよく聴いていました(もちろんCDで)。  この曲は、ライヒの初期の作品で、その頃は「フェイズ・シフト」という、同じフレーズを少しずつずらしていって、そのモアレ効果を味わう、という作風がメインだったはずですが、ここではそれとはちょっと毛色の違う、小さなパターンが増殖していく、という手法が使われています。つまり、それぞれのオルガンが、まるでラヴェルの「ボレロ」のような単調なマラカスのビートに乗って、最初は短い単音を出して音を重ねていくのですが、曲が進むにつれてその音の長さがどんどん長くなっていくのですよ。そして、このセッションでは、最後の方になると、オルガンの微妙なピッチの差からうなりが生じて、おそらくライヒにも予想が出来なかったような不思議なヴィブラートが生まれてきます。 それにしても、このマラカスは、本当に最初から最後まで演奏し続けていたのでしょうかねえ。たぶん、ループにしてあったのではないでしょうか。 次が、その「フェイズ・シフト」時代の1967年に作られた「Piano Phase」です。本来はピアノ2台のための作品ですが、それを2台のヴィブラフォンで演奏しています。でも、それこそヴィブラートを掛けるためのモーターは使っていないようで、まるでマリンバのような音が聴こえてきます。このシリーズの曲では、片方は延々と同じテンポで演奏しているところに、もう一人がほんの少し早いテンポで演奏することによって、音の「ズレ」を生むようになっているのですが、実際に生身の人間がやるときには、テンポを上げる部分と、そこで音符の半分のずれが出来たところでしばらく同じテンポで演奏する部分があるのでしょうね。その「変わり目」がはっきりわかるのが、面白いですね。 「Nagoya Marimbas」というのはマリンバ2台のための曲です。作られたのが1994年なので、かなり作風が変わっていることが分かります。はっきりとしたメロディが聴こえてくるのですが、それが何とも日本的なのがうれしいですね。 最後が2009年に作られた「Mallet Quartet」です。マレットを使う楽器のマリンバとヴィブラフォンが2台ずつ使われています。マリンバが伴奏、ヴィブラフォンがメロディという役割でしょうか。そのメロディで半音進行が出てくるのが、とても斬新、というか意外。 SACD Artwork © Linn Records |

||||||

まずは、この橋本愛に酷似した女性が母乳を与えている写真のインパクトに注目です。つまり、彼女は「母親」なのでしょう。タイトルの「MOR」というのが、ノルウェー語で母親という意味の言葉なのだそうです。 ですから、ここで演奏されているのは、その母親、というか、宗教的には特定の母親である「聖母マリア」をテーマにした「Sårmerkt(きずあと)」というタイトルの音楽です。それを作ったのは、ここでのアーティストであるニーダロス大聖堂聖歌隊の本拠地、ニーダロス大聖堂のオルガニストで作曲家の、ペトラ・ビョルクハウグ(1964年生まれ)です。 彼女は、聖書などから聖母マリアに関するテキストを集め、それを10の部分から成るア・カペラの合唱に仕上げました。さらに、それとは対照的な古典的な作品、ドメニコ・スカルラッティが作った「スターバト・マーテル」を、その間に挿入しています。こちらは作曲家のビョルクハウグ自身が、オルガンの伴奏を加えています。 まずは、そのビョルクハウグの作品ですが、最初の曲はほとんど伝承曲のような素朴なテイストだったので、それが彼女の作風なのかな、と思ったのですが、それは単なる導入にすぎず、それに続く曲では様々な技法が取り入れられていて、一筋縄ではいかないものになっていました。最後の曲などは、ほとんど「無調」といった感じですからね。 とは言っても、それらは合唱音楽としては非常に完成度が高く、現代における一つの方向性を示しているような気もします。合唱団にも、かなり難度の高いところもあったのではないでしょうか。 ですから、それはそれで新鮮な感動を与えてくれるものなのですが、それを伝える録音が、ちょっと今までのこのレーベルのレベルには達していないのではないか、という気がするのですよ。具体的には、これまでの録音では決してみられなかった歪みが、かなり聴こえてくるのです。なにか、壁に行きあたっているような気がするのですが、どうでしょうか? スカルラッティの曲では、この教会のオルガンが合唱と対峙したところに位置していますから、音場としては前から合唱、後ろからオルガンという配置で聴こえてきます。まさに、包み込むような「イマーシヴ」な音場が広がっているという感じは存分に味わえるのですが、そのオルガンの音も、なにか安っぽい響きのようにしか聴こえません。 ここでは、ソプラノとテノールのソリスト、そしてチェロのソリストもクレジットされています。でも、全部で20曲ある中で、彼らが登場するのは1曲しかありません。そこでは、オルガンのペダルと一緒にバロック・チェロが細かい低音を奏でる上に、ソプラノとテノールが細かいメリスマを披露する、という、それだけちょっと毛色の変わった音楽になっています。そこで、チェロはこの曲にしか使われてはいないように聴こえます。もしかしたら、他の曲でも低音として演奏していたのかもしれませんが、聴きとることは出来ませんでした。 そのようなことは、普通はブックレットに何かしらの形で記載されているはずでしょう。しかし、ここでは、確かに合唱団のメンバーがソロを歌っている時には、だれがどこで歌っているかを明示しているのですが、ソプラノとテノールのソリストたちとチェリストについては、全くその記載が見当たらないのですね。 常々、このレーベルのブックレットは、音の素晴らしさに比べると、その分かりにくさでかなりダメなイメージがあったのですが、今回は肝心の音がダメになりかけていました。なんか、ちょっと心配になってきます。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

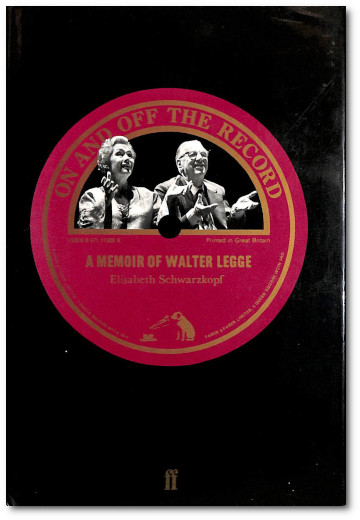

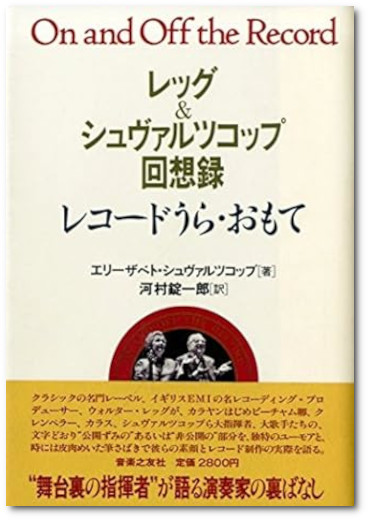

もちろん、こんな古い録音ですから、マスターテープの劣化は確実に進んでいます。そんな、「テープから直接デジタル化」されたという音源には、何のメリットもないはずなのに。 とは言っても、このアルバムのキャストを見ると、ものすごい人たちが集められていることに驚いてしまいます。どの名前を見ても、すべてがある時代を築いたとして後世に伝えられる人ばかりですからね。その中で、ルチア・ポップが「夜の女王」というのには、ちょっと違和感がありました。彼女のイメージはもっと可愛らしいもののように記憶していましたからね。でも、実際に聴いてみると、それはもう完璧な夜の女王でした。キャリアの初期には、こんな役もこなしていたのですね。 そして、なんと言っても「3人の侍女」のキャスティングには信じられない思いです。ソプラノのシュヴァルツコプフ、メゾのルートヴィヒ、アルトのヘフゲンという、それぞれのパートの最高峰ばかりの人たちが、敢えてこんな「端役」にキャスティングされているのですからね。彼女たちの音圧に耐え切れなかったのでしょうか、この部分では見事に音が歪んでいます。それは、多分テープの劣化によるものなのでしょう。それは、2000年にトランスファーが行われたCDでもはっきり認められます。烈火のごとく怒りたいところです。 もちろん、こんな豪華なキャストを集めたのは、当時のEMIのプロデューサー、ウォルター・レッグです。ただ、この録音が行われた1964年というのは、そのレッグがそのEMIを辞職し、ここで演奏している、自らが作ったオーケストラ、フィルハーモニア管弦楽団に解散通告を出した頃ですよね。ですから、このアルバムのクレジットを見ると、プロデューサーにはレッグのアシスタントだったスーヴィ・ラジ・ブラッブの名前しかありません。 そこで、そのあたりの事情がつぶさに語られていたと思われる、1982年に出版され、日本語版も1986年に刊行されたシュヴァルツコプフがレッグの文章を集めて自身の思い出も加えた著作「On and Off the Record(邦題:レコードうら・おもて)」を入手して、読んでみました。そこで見つけたのが、以下の文章(訳:川村錠一郎)です。  ↑原本  ↑日本語版 …官僚的な干渉というテッポウ虫がすでにフィルハーモニアの樹皮に穴をあけていた。ほかにも幾つかの厄介事が行く手にちらついていた。EMIがクラシック部門を縮小する決定を下した。バッハ、ベートーヴェン、ブラームスなどより、ビートルズの方がはるかに手っ取り早く利益を上げたのだ。BBCがフィルハーモニアに攻撃をかけ、より少ない仕事量により多くの給料という誘いで、オーケストラの要となる奏者を数人かっさらっていった。そして、最悪なことに、フィルハーモニアの演奏が前より落ちていた。 このアルバムでは、クレンペラーはこのキャストたちの力を存分に発揮させて、とても格調高い「魔笛」を作り上げていました。これを凌駕するものは、現在でも数少ないことでしょう。ただ、ここには2つの重大な欠点があります。1つは、このジンクシュピールからセリフをすべてカットしたこと、そしてもう一つは「3人の童子」を大人の歌手に歌わせていることです。 Album Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

とは言っても、モーツァルトはフルートのためのソナタを作ってはいません。というか、「フルート専門」のソナタは作ってはいない、と言うべきでしょうか。よく「フルート・ソナタ」と言われる、ケッヘル番号の10番から15番という、きわめて若いころに作られたソナタの楽譜は3段になっていて、上から「ヴァイオリンまたはフルート」、「アドリブのチェロ」、「クラヴィーアかチェンバロ」という3つのパートが書かれています。つまり、実質的には三重奏、しかもフルートに限定されたものではないのですね。 ですから、ここでパユが演奏しているのは、「ヴァイオリン・ソナタ」の楽譜です。もちろん、そのまま吹いたのでは出せない低音がありますから、そういう部分の前後は1オクターブ高く吹いています。 そんな、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタには、当然のことながら番号が付けられているのですが、なぜか、それらは出所によって違っているのですよ。例えば、ここで最初に演奏されているK.378の変ロ長調のソナタは、今回聴いたサブスクの番号では「34番」ですが、同じものがWikipediaでは「34番(または18番)」、IMSLPでは「26番」となっているのですよ。そもそも、ケッヘル番号自体が、「378(317d)」ですからね。まあ、この「新しいケッヘル」に関しては、確かに作曲年代に沿ってはいますが、従来の番号の方がやはりなじみがあるということで、最近は使われる機会は減ってるのではないでしょうか。 ですから、今ではベーレンライター版などでは「番号」は付けずにケッヘルだけで済ませているようですね。一応、「全曲」としては38曲ぐらいあることにはなっているようですが。結構な数ですね。 ただ、モーツァルトは、ピアノとヴァイオリン以外の楽器では、「ソナタ」は作っていないようですね。協奏曲や室内楽だと管楽器でも幅広く使われていますから、「オーボエ・ソナタ」や「クラリネット・ソナタ」ぐらいはあってもいいような気がするのですが。 その38曲の中からパユが選んだのは4曲、それぞれに個性的な作品になっています。1曲目のソナタは、普通のソナタでよくあるアレグロ−アンダンテ(アンダンティーノ)−アレグロという3つの楽章で出来ています。 それが、2曲目のK.379のト長調のソナタになると、いきなりアダージョのゆったりとした音楽で始まります。それは後半ではアレグロに変わるのですが、なんか落ち着きません。その後には、何と変奏曲が続きます。楽章はその2つしかありません。 そして3曲目のK.304では、ホ短調になります。2つの楽章はいずれもアレグロとメヌエットで速めなのですが、雰囲気はもろ暗くなります。 それが、最後のK.296になると、ハ長調という明るい調になり、楽章も1曲目と同じ構成となって、締めくくられるのですね。 まあ、そんな工夫が施されている割には、聴こえてくるのはいつもと変わらないパユの演奏ですから、心が動かされることはありません。例えば、ホ短調のソナタの第1楽章などは、フルートの最低音の「H」まできっちり鳴っている音を使っているのですが、その低音全体がとても重苦しい感じがするのですね。何か、モーツァルトってこんなもっさりした音楽だったの? という気がしてならなかったのですよ。 そのあたりの音域は、オリジナルのヴァイオリンでは普通に使われる音でしょうから、この楽器を自分でも弾いていたモーツァルトは、その音域にふさわしい音を想定して曲を作っていたのでしょうが、それをそのままフルートに置き換えてしまったので、こんな醜いことになってしまうのかもしれません。 おそらく、この音域でモーツァルトがヴァイオリンに望んだようなニュアンスをフルートで表現できる人など、極言すればゴールウェイぐらいしか思い浮かびません。並みのフルーティストのパユにそれを求めるのは、酷なことだったのでしょう。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

この合唱団のプロフィールによると、そもそも彼らはプロフェッショナルな団体ではなく、メンバーは全てアマチュアだというのですから、驚きました。彼らのスターティング・ポイントは、20年以上前に10歳にも満たない男の子を集めて作られた合唱団でした。そこでは、その合唱団の創設者で指揮者だったスタニスワフ・アダムチクという人が、彼らに音楽の基本的なことを教え、さらに彼らの自主性を重んじて育てていったのだそうです。 そのように互いに友情をはげくみ、学びあった少年たちが、大きくなった時に、その時のアダムチクの後押しもあって結成したのが、この「カントレス・サンクティ・ニコライ男声合唱団」でした。そして、彼らは様々な指揮者と演奏する機会を持つことができ、最近出会ったユスティナ・ハヌシャクという若い女性指揮者と一緒に、このアルバムを作り上げたのです。これは、男声合唱の「美しさ」をとことん追求したものとなりました。 ここで彼らが取り上げた作曲家は、国も時代も異なった8人です。まずは、ノルウェーの現代作曲家、イェイロです。もちろん、現代の作曲家でも、決して「現代曲」を作っているわけではなく、合唱音楽の見本であるルネサンス期の音楽を模倣して、現代でも多くのファンを獲得しているという作曲家ですね。1曲目に演奏されている「Ubi caritas」では、もろプレーン・チャントがユニゾンで歌われるというオープニングですからね。10曲目の、有名な「Northern Lights, "Pulchra es, amica mea"」もシンプルなメロディ。そして、最後のピアニシモの美しいこと。11曲目のヒルデガルト・フォン・ビンゲンの歌詞による「Ave generosa」では、ハーモニーの変化も楽しめます。 イェイロと同数の3曲を提供しているのが、ほぼ同じ年代のポーランドの作曲家ピオトル・ヤンチャクです。この方の曲は、もう少し複雑な様相を呈していて、起伏の激しい曲調ですが、基本、キャッチーさが光るのは共通しています。2曲目の「De profundis clamavi」などは、ワーグナーの「パルジファル」の冒頭が聴こえてきたりするのでハッとさせられます。6曲目の「Kyrie」では、なぜかニグロ・スピリチュアルズが連想されるというやんちゃなところも。 同じくポーランドン作曲家で、この中でも最も若い(1991年生まれ)クラウディア・ラビエガは8曲目の「O sacrum convivium」と9曲目の「Ave Maria」が歌われます。いずれもピアニシモの美しさが心に沁みますが、「Ave Maria」が3拍子になっているのがちょっとユニーク。もしかしたら6/8拍子かもしれませんが、そうなるとこれはロックのバラードのリズムですね。 もう少し「昔」の作曲家だと、1906年生まれのドイツの作曲家、フランツ・クサヴァー・ビーブルの「Ave Maria」が12曲目にあります。こちらは普通に4拍子で、ロマン派風の豊かなハーモニーの中に、プレーン・チャントのソロが現れます。 ちょっと毛色が変わったものでは、3曲目で讃美歌として有名な「主よみ元に近づかん」を、イギリスの作曲家ジェイムズ・L・スティーヴンスが、ぶっ飛んだアレンジを施したものが聴きものです。ソロがシンプルに歌っているバックに、合唱が7拍子の合の手を入れているのですからね。 ヴィクトリア、ロッティといった、「本物」のルネサンス、バロックの作曲家の曲まで登場しても、何の違和感もない、見事なプログラミングです。 CD Artwork © Dux Recording Producers |

||||||

あとは、ゲルト・シャラーという人が、現在そのプロジェクトを進行中のようですが、完成にはまだ少し時間がかかりそうですね。 ですから、2023年の12月に11の交響曲の18の稿すべての録音を終え、今年の7月にはすべてのアルバムのリリースが完了することになる、このCAPRICCIOレーベルの「#bruckner2024」というプロジェクトでの指揮者、マルクス・ポシュナーは、世界で初めてブルックナーのすべての稿を網羅した交響曲全集を作った人として、後世に伝えられることでしょう。オーケストラはリンツ・ブルックナー管弦楽団と、ウィーン放送交響楽団の2つですけどね。 そこでは、これまでブルックナーの楽譜を独占的に刊行してきた国際ブルックナー協会の後ろ盾もあって、可能な限り新しい楽譜を使っての演奏が行われていました。というか、出版に関しては最近では同業他社(いわゆる「コールス版」)も登場してきたようなので、それとの競争意識も働いていたのかもしれませんね。 と、確かにものすごいことをやり遂げたチームではあるのですが、実際にその演奏を何曲か聴いてみた限りでは、なんか指揮者のポシュナーが的外れなことをやっているな、という印象が、常について回っていたのですよね。稿(バージョン)だけではなく、版(エディション)まできちんとピンポイントで明示して演奏している割には、その楽譜を逸脱しているところが少なからず見られるのですよ。 それは、たとえば、トゥッティでクレッシェンドを行っているときに、急に音が小さくなったと思ったら、そこから再度クレッシェンドを始める、と言ったような楽譜には指示がない部分でのちょっと品がない表現ですね。まあ、これなどは単なる指揮者の主観だということで片付けられるかもしれませんけどね。 ただ、今回の「7番」では、楽譜の音符そのものを変えて演奏しているという個所が見つかりました。それは、第1楽章の90小節目の1番ホルンのメロディです。 そのあたりのこの演奏の音源は、こちらで聴くことが出来ますからログインの上お聴きください。第1楽章の02:05から、51小節目の第2主題が始まります。そこではオーボエとクラリネットで2小節目がターンで装飾された音型が演奏されています。  自筆稿では、89小節目からこういう楽譜。初版、ハース版、ノヴァーク版ともまったく同じ音符で、ターンなんかはどこにも付いていませんよ。  ところが、ブックレットのホークショー自身のライナーノーツを読むと、彼の校訂の方針は、あくまでウィーン国立図書館に保存されている自筆稿の最初の形が基本で、それに、ブルックナー自身とフランツ・シャルクによって書き込まれたり、新たな楽譜が貼り付けられたりしたものの中から、明らかに作曲家の意志の元に行われたと断定できるもののみを加えているということでした。先ほどの自筆稿のこの部分では、余計な書き込みはありませんから、実際はノヴァーク版とまったく変わらないものになっているはずです。つまり、いずれは刊行されるであろう「ホークショー版」には、先ほどのホルンのメロディにこの録音のようなターンが付けられていることは、絶対にありえません。 ですから、ポシュナーはここで楽譜を「改竄」して演奏しているのですよ。このプロジェクトの趣旨からして、そのようなことは許されるはずがありません。せっかくの「世界初」が、指揮者の気まぐれで何の価値もなくなってしまったなんて、悲しすぎます。 もっと言えば、ブルックナーのオタクだったら、このアルバムを聴いて、それを確かめるためにホークショー版の楽譜を購入しようと思うかもしれませんね。おそらく、スタディスコアだと40ユーロぐらい、ハードカバーの指揮者用スコアになったら400ユーロぐらいするはずですから、まだまだ先の話ですがそれを入手してこの部分にターンがないことが分かったら、怒り狂って訴えるかもしれませんよ。さらに、この交響曲では、自筆稿に施された書き込みをすべて削除して、あくまで最初のブルックナーの意思だけを楽譜にした「ハース版」は無視されています。でも、それを訴えても、あくまでこのプロジェクトの鉄則は最新のエディションの採用なのですから、敗訴(はーすょ)するでしょうね。 CD Artwork © CAPRICCIO |

||||||

創設されたのは1893年と、アメリカでは5番目に古い歴史を誇っていますが、実際に本格的なオーケストラとなったのは、1909年に、あのレオポルド・ストコフスキーが指揮者に就任してからのことです。というか、当時27歳だったストコフスキーはそれまではオルガニストとして活躍していて、指揮者としての経験は全くなかったのだそうですね。 その後、フリッツ・ライナーなどの大指揮者が登場しますが、最近ではパーヴォ・ヤルヴィの後を継いで2013年からフランス人のルイ・ラングレがそのポストにありました。ただ、彼は今年でその任期を全うし、その後任はまだ決まっていないようですね。 このオーケストラの人気は、なんと言っても1980年代からのTELARCレーベルへの録音によっているのでしょう。当時の音楽監督のヘスス・ロペス=コボスの他に、ポップス・コンサートのための「シンシナティ・ポップス」名義での、エリック・カンゼルとの夥しい録音で、その名は完全に世界中に広がっていました。なんと言っても、オーディオ的なクオリティの高さで、そのアルバムは評判を呼んでいましたね。 ただ、TELARCは2009年には活動を停止して、それ以降の新しい録音はなくなります。その年には、カンゼルも亡くなってしまいます。そこで、自主レーベルとして2012年に発足したのが、この「ファンファーレ・シンシナティ」なのでしょう。 このレーベルは、TELARC同様に録音に関してはかなりのクオリティを目指していたようです。今回のアルバムでのエンジニアは、Dirk SobotkaとMark Donahueという、REFERENCE RECORDINGSレーベルの一連のSACDでの録音を担当していたSound Mirrorのスタッフたちですからね。しかも、ドルビー・アトモス対応。 彼らの録音の素晴らしさは、1曲目、デューク・エリントンの「Night Creature」を聴けばすぐに分かります。この曲はエリントンが1956年に作ったものですが、1963年にエリントンと、ルーサー・ヘンダーソンがオーケストレーションを施し、ジャズ・バンドとオーケストラを使ってレコーディングした「The Symphonic Ellington」というアルバムに収録されました。3つの「楽章」に分かれて、あたかもコンチェルト・グロッソのように、ソリストとオーケストラの対話が行われる形を取っています。ここでは、それにデイヴィッド・バーガーがさらに編曲(トランスクリプション)を加えたものが演奏されています。このバージョンは、2017年にロスアンゼルス・フィルのために作られたもののようですね。 そこでは、まずソロ・ピアノの粒立ちの良さが光ります。そして、このような「クラシカル・ジャズ」にありがちなストリングス・セクションの物足りなさが全く感じられない、まさにシンフォニック・オーケストラならではの輝きのある弦楽器の音が聴こえています。真ん中の楽章は、もろブルース・コードが使われた「ブギウギ」ですね。 2曲目は、一応「クラシック」の作曲家として扱われているジョージ・ガーシュウィンの「パリのアメリカ人」です。これも、いわば手垢のついた音楽なのですが、指揮者のラングレはたっぷりとしたテンポ感で、真正面からこの作品のクラシカルな部分を強調しているようです。前半に出てくる、クラクションまで交えたような騒々しい部分でも、きっちりと、とてもセンスの良い音楽に仕上げていましたね。後半のブルーノート満載のトランペットのソロで始まるジャジーな部分も、決してクラシックからは逸脱しない上品さが光っています。 最後は、レナード・バーンスタインの「波止場組曲」です。有名な映画音楽を演奏会用の組曲に仕上げたものですが、もちろんこの作品もしっかりクラシックとして扱われています。その結果、この作曲家は、本当の意味で心に残るような作品は自分だけでは作れなかったことが、再確認できることでしょう。 Album Artwork © Fanfare Cincinnati |

||||||

きのうのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |