建築現場 2000年7月5日(断熱材充填完了)

建築現場 2000年7月5日(断熱材充填完了)

5月5日に耐力壁貼りが終わりましたのですぐにも電気工事から断熱工事を進められるはずだったのですが、北海道では種まきのシーズンになってしまいました。種や苗を植え付けないことには作物が採れませんので一ヶ月間工事の方はお休みとなってしまいました。その間、近所の農家の手伝いやら自分の畑の整備、庭木をもらったのでそれらを植え付けたり、と屋外での仕事が忙しく実際に電気工事がはじめられたのは6月に入ってからでした。 |

|

|

|---|

構内幹線系統図 |

|

|

宅内配線図 |

|

|

||

|

|

|

|---|---|---|

2000年5月19日 配電盤の取付 配電盤と本宅ではISDNを利用する予定でマルチメディアコンパクトと称する弱電系統の配電盤をGF階に設置した。床スラブからは直埋ケーブル、山小屋とのつなぎ用CD管、さらに天井には1Fへのスリーブ口が見える。本当はすべてを直線上に配置配置したつもりだったのだが少しづつずれてしまった。 |

2000年6月3日~5日 厨房幹線(CD管への通線) この仕事は今回の山場であったかもしれない。スラブ内に埋め込まれたCD管の長さは約11mである。ダブル鉄筋の間に入れてあるので結構曲がりがある。22㎜のCD管にはVVFケーブルであれば3本までは入るはずで、今回は2.0㎜の2芯と3芯のケーブル各一本ずつなのでたかをくくっていたのだが...まず3芯ケーブル一本を通線用のガイド(ステンレス線)と一緒に通線しておき、2芯ケーブルをガイド線で引っ張った。最初の3芯ケーブル一本の通線でも出口側でみゆきが引っ張り、入り口から小生がタイミングを合わせて押し込む作業を繰り返しなんと通すことが出来た。続いてもう一本の2芯ケーブルの入れはじめたのだが、途中まで入った段階でにっちもさっちもいかなくなった。いろいろとやっているうちに、はじめに通線した3芯ケーブルも痛めてしまった感じなので振り出しに戻すことにし、ケーブルを引っぱり出しにかかるがどこかに引っかかってしまったらしく、人力ではどうしようもない。最後は、ドアからユンボの力で引っぱり出した。新しいケーブルを今度は2本を抱き合わせにして慎重に一回で通線し、ようやっと成功した。大汗をかいた三日間であった。 |

2000年6月6日 幹線ルートの流し 配電盤をGF階に置いているので1Fの床下に這わせて配線すればもっとも短距離で配線することができるのだがジョイントボックスが床下になると、電気設備技術基準で云うところの”点検できない隠蔽場所”配線となり、すべて配管工事が必要となる。やはりジョイントボックスは天井の断熱材の上へ出すことにし、いったんすべての幹線ルートを天井レベルまで立ち上げた。但し、厨房設備についてはほとんどの負荷がシンク周辺に集まるのでガスオーブンの奥にジョイントボックスを設け、ガスオーブンを外せば点検できる構造とした。 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

6月11日~18日 玄関灯の配線 分岐回路の配線は広域にわたっておりなかなか写真に収まらない。上の写真は玄関、北寝室の配線の一部を写したものである。 |

6月11日~18日 結線図 配線図はスイッチ、コンセントおよび電気器具がどこに配置されるかを示したもので、簡単な分岐回路であれば電気配線のルールにしたがうと結線図を書かなくても結線のイメージを持つことが出来る。が、多岐にわたり、且つ、ケーブルの最適性を考えるときには上図のような結線図が必要となる。本工事では断熱工事後修正が出来なくなるので慎重を期して、すべての配線に結線図を作成した。上図は玄関、廊下および北寝室にまたがる系統の結線図で、今回のもっとも複雑なケースである。電気配線は単相3線式の中線をW(白線)、電源線をB(黒線)で運ぶこと、スイッチは電源側を接続する事などの基本的なルールを守ればそれほど難しい作業ではない。 |

|

|

||

|

|

|

|---|---|---|

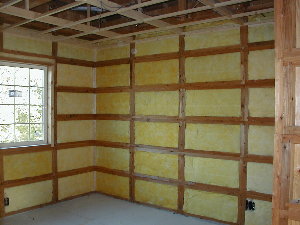

6月21~7月6日 断熱材充填 断熱材はグラスウール24K根太間用の100㎜厚395㎜巾x2400㎜を購入した。一袋に10㎡分入って24Kgの重さとなるので24Kと称する。充填するスペースはWBSの木の巾を差し引いて355x810または355x355なのでそれよりも若干大きめに切断し、詰めていく。何もないところはしっくり入るが配線やらスイッチボックス、入り隅の添え木等があるのでその都度切れ目を入れたり、カットしながら詰めていくので結構時間がかかる。簡単なところはみゆきも一緒に作業をしたのだが、途中で30㎜角材が無くなったりして足踏みをしたためだいぶ時間がかかってしまった。充填したところは、外壁全部とお風呂、ユーティリティ回りの内壁で、12袋注文したグラスウールが1袋を残すのみとなった。すなわち、丁度110㎡分を入れたことになる。 |

6月30日 煙突の天井納まり 煙突は屋根工事の時に振り止めまでの工作をした。天井レベルが決まったので天井納まりを製作した。振れ止めの最下部と天井レベルとは80㎜だったので2x4材で枠を追加し、レベルあわせをした。煙突の外周は5.5㎜スレート板を2枚重ねにして貼った四角の筒がそのまま屋根までつながっており、カラー鉄板に組み込んでもらったフラッシングと称するスカート上のステンレスパネルと煙突側に取り付けたカラーでルーズにふさがれている。煙突部分にはビニールシートが使えないので気密保持が非常に難しい。この工作では2枚の半円にくりぬいたスレート板を90度ずらして煙突に密着させ、さらにもう一枚を円形にくりぬいて煙突を下から当てたので都合3枚のスレート板で納めた。黒いのは天井仕切り鉄板である。 |

7月2日 食卓排煙機 食卓で鍋物や卓上天ぷらをする場合、いつも、その排煙が気になるところである。一般では厨房のレンジフードを回しっぱなしにするぐらいだが、食卓の真上で集煙、排気することが出来れば都合がいい。ということで排煙機構を埋め込むこととした。塩ビ管には3㎜のあそびで別のアクリル管が装填できる。アクリル管が塩ビ管の中にすっぽり収まっているときは排煙ルートは構成されないが、アクリル管を下げてアクリル管の上部が塩ビ管のT字部分より下に降りたとき排煙ルートが出来るようにした。アクリル管の下部には中央で集煙・排気できる機能をもつ照明装置を自作する予定である。こんなことができるのは自作ならではのことであろう。 |