建築現場 2001年3月21日(出窓カウンター&額縁枠の取り付け完了)

建築現場 2001年3月21日(出窓カウンター&額縁枠の取り付け完了)

内装ドアが取り付きましたので次の工程は内装の壁羽目板貼りですが、外装のドアと窓枠の作り方で壁の羽目板の貼り方が変わります。山小屋風の羽目板を使った飾り枠の場合は羽目板を貼ってから飾り枠を付けますし、額縁枠とする場合は枠の方を先に取り付けてから羽目板を貼ることになります。ドア枠は額縁タイプと決めて蝦夷松材を調達しておきましたのでまずはそれから始めました。 |

|

|

|

|---|---|---|

2000年2月13~14日 お風呂ドア枠 節付き蝦夷松の定尺ものを加工してドア枠を作った。4方枠なのでそれぞれの四隅を押し切りで45°カットしコーナークランプを使い仮固定した状態でコースレッドでを打ち込み固定する。内装ドア枠の組立で組み立て方のノウハウを取得しているのできれいに仕上がった。 |

2001年2月14~15日 玄関ドア枠 同様に玄関ドアの枠も同じ蝦夷松材で作った。この枠は3方枠で、サイズも大きくドア枠と固定する手段がなかったので、木枠表面から躯体の柱に対しコースレッドで直接固定し、埋め木処理をした。 |

2001年3月15~16日 ユーティリティドア枠 前の2例が、まあまあの出来上がりだったことに味を占めてユーティリティーのドア枠も同じ材料(蝦夷松30x150x3650)を加工して作った。何せ3650㎜の定尺ものが一枚1,050円で、2枚あるとこの額縁枠が取れる。塗装をかけても既製品の1/10以下で作れるのはいい。 |

|

|

|

2001年3月17~20日 出窓カウンター組立 4方の額縁枠を組み立てるときにはマルチコーナークランプという工具があり、4方の素材を鋼テープのクランプで固定した状態で角を微調整し、ねじ留め出来るのだが、出窓カウンター枠は大き過ぎてこの工具が使えない。(手持ちのコーナークランプは全周が6.6mまでだった)やむなくビニール紐で代用した。普通のドア枠であれば角の45度カットに押し切りが使えるのだがカウンター板が大きすぎてこれも使えない。ここもやむなく手鋸で加工し、ようやっと組立までこぎ着けた。 |

2001年3月17~20日 カウンター額縁飾り 厚さ30㎜の額縁枠の飾りは3分のひょうたんビットでは小さすぎて貧弱であった。4分のひょうたんビットを板に垂直に当てて削ると逆に大きすぎてしまう。いろいろ試した結果、4分のひょうたんビットを板に水平に対して削ると同上の写真のようにしっくりくる。 |

2001年3月17~20日 出窓天井 逆光で見にくいが台窓天井にフローリングを取り付けているところ。メルクシパインと樺材はそれほど違和感無く組み合わせることが出来た。 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

2001年2月15~18日 ユーティリティ西壁 この家は出隅が3箇所あり、その一箇所がお風呂のトイレ入り口壁のコーナーにある。羽目板壁の出隅処理は初めての経験だ。まず細い合板をコーナーからはみ出した形で取り付ける。それに当たるように一方の壁を貼ったあとで合板を取り除き、壁材で作った細引きを当てながら45度の釘打ちで取り付ける。細引き(この場合は9㎜角)の丁度対角線を通して長めの釘を打つことがミソで、ガイドの穴をドリルで開けながら慎重に取り付けた。釘の頭は釘〆で細引きの中に押し込み補修材で隠した。コーナーの細引きを取り付けてしまえば反対側の羽目板は通常の壁突き当たりと同じなので難しくない。 |

2001年2月20~27日 玄関・廊下 玄関・廊下の部分は材料を運び込むときの通り道になるのでいちばん最後に施工したかったのだが、ドア枠の準備が間に合わず、枠に関係なく施工できるところがここだけだったのでユーティリティに次いでここを貼った。 |

2001年2月28~3月5日、22日 居間 居間の南北方向の長さは4420㎜なのでつなぎが必要となる。入り隅のところを45度突き合わせにしているので誤差を隠すところがない。長い方を貼ったのち、つなぎの板を壁に当てて切断箇所をマーキングし当てはめると云う方法で貼り付けていく。切断はGFの工作台上においた押し切りを使うので一枚ずつGFと1Fを行ったり来たりしながらの作業となりものすごく時間がかかる。 |

|

|

|

2001年3月6~10日 DK デジタル写真機は広角を持っていないので部屋を広域に撮したいときには苦労する。これは逆光を避けて部屋のベランダドア側から撮った写真である。 |

2001年3月11~14日 南寝室 南寝室の廻りブチを取り付けているところ。廻りブチはどうしても直接釘打ちで取り付けなければならない。隠し釘という方法もあるのだがスクリュー付きの釘に比べ圧着度が弱いので、壁貼り用の32㎜スクリュー釘を使った。 |

2001年3月27~30日 書斎 昨年、札幌の建材展示会で購入した檜とパインの羽目板はそれぞれ300㎡と50㎡で、この家の天井と壁全部を貼るつもりでひろった量である。計算は図面上で正確に出したつもりだが、施工が進み在庫量がだんだん減っていくと足りるかどうか不安になってくる。 |

窓枠と納戸棚、押入棚窓枠については当初羽目板を加工して窓飾りとする山小屋風の窓枠を考えていました。しかしながら、壁厚巾が120㎜を越えてしまうので手持ちの羽目板を使うとさね溝が出来てしまいます。その溝に埃が溜まりそうなのと、蝦夷松材を使った額縁枠の製作に慣れてきて、安くしかもかなりきれいに仕上がることが分かりましたので全部の窓枠を額縁窓枠で加工し取り付けました。 |

||

|

|

|

|---|---|---|

2001年4月21日~23日 窓額縁枠 購入した蝦夷松材は30x210x3650である。窓枠に必要な巾は165㎜なので作業台に取り付けた電動鋸で製材する。納入されてくる素材は一面だけにプレーナーを掛けてもらっているのでそれを表面にして、4分のひょうたんビットで角を飾り堀をする。 |

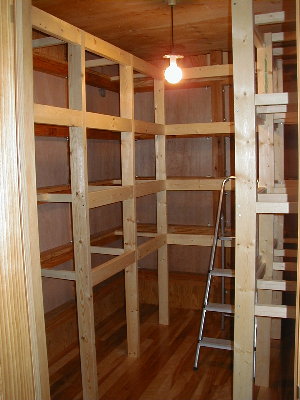

2001年4月7日~12日 納戸棚 WBSは下地合板に挟まれ、さらに羽目板を貼られるのでそのものを見ることが出来ない。新しい工法であることを見えるように納戸内は下地合板、羽目板を貼っていない。 |

2001年4月17日~21日 押入の枕棚と中段棚 これも昨年の札幌での建材展示会で気に入り展示現品と新品の2セットを73,000円(消費税込みでは76,650円)で購入して置いたものである。桐製の枕棚と中段棚に同じく桐製の引き出しが4個付いたものでかなり気に入って購入したものだが、今考えるとちょっと高かったようだ。 |