建築現場 2000年11月2日(玄関・廊下フローリング貼り完了)

建築現場 2000年11月2日(玄関・廊下フローリング貼り完了)

今月は細々としたこといろいろとやりました。ざっと洗い出してみると次の通りです。10月10~12日電気配電系統のテスト。13日食卓排煙パイプへのアクセスルート作成。14日屋根裏への開口部の補強&蓋。15日押入天井を閉じる。16日食卓排煙パイプの断熱処理。17日GF電源ケーブルの処理。19日ブローイング。20日電源ケーブルのスパーハウス引き込み。21日GF階のCD管通線。22日ブロックタイル貼り下準備。23日北電申請。24日北電引き込みルートの変更。25日電源ケーブルの接続工事。26日新しい電源ケーブルルートによる電源系統チェック。27~29日ブロックタイル貼り。29日上がり框の製作。30日上がり框取り付け。31日~11月2日玄関廊下のフローリング貼り。11月3~4日トイレ、洗面台排水ルートの作成。5、6日入り口階段組立。6~8日書斎フローリング貼り。9日空調設備枠製作。10日チャンバー製作、換気装置取り付け。11日暖房用ボイラー設置準備。12日食卓排煙装置用ダクト、レンジフードダクトの穴開けパイプ取り付け、レンガタイル目地入れ。やはり仕事がこんでくると他のことに目が届かなくなります。駒ヶ岳通信用の写真も作業中はなかなか取れず、まとめる段階になって出来たところを撮りながらホームページを作っています。ということで駒ヶ岳通信(12)号はだいぶ遅れてしまいました。 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

2000年10月10~17日 屋根裏の補修 天井の羽目板を貼るときにつなぎ目が根太に来るように配慮しながら貼っていったのだが、いくつかは天井下地のベニヤだけのところに来てしまった。釘は出来るだけ斜めに打ってはいるがそれでも気密シートを突き破ってしまったのでプチブルテープで気密補修した。 |

2000年10月18日 食卓排煙パイプの断熱 駒ヶ岳通信(10)でパイプむき出しの写真を挿入したが断熱材を貼った状態が上の写真だ。一番奥にスタイロフォームがちょっと出っ張ったところに排煙パイプが納まったいる。 |

2000年10月19日 ブローイング ブローイングはブローイングの設備を持った移動車から長いフレキパイプでグラスウールを吹き出し、天井裏全体に降らせる感じである。あまり柔らくふわふわなので実体がない感じだ。 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

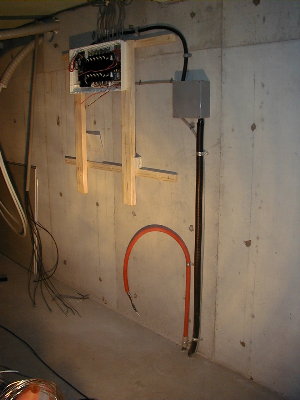

2000年10月25日 電源ケーブル接続 山小屋での負荷はたいしたものでは無いので引き込みケーブルは2.6㎜だったが短い区間でも電圧降下が心配なので14スケアに換えてもらった。14スケアケーブルは積算電力計に接続できる最大のケーブル径である。積算電力計の後に分電盤で山小屋と本宅とさらにもう一経路予備のブレーカー分岐をした。開いている箱が新たに設けた分電盤で地中に入り込んでいるのが38スケアのケーブルである。 |

2000年10月25日 スーパーハウスの中継接続点 38スケアの直埋ケーブルは直径40㎜あり、外側のビニール被覆の下に鉄製のスパイラル外装が入っており、その中に黒、白、赤の3本の芯線が入っている。 |

2000年10月25日 本宅での電源線接続 分電盤のELBには38スケアカーブルは太すぎて接続できないので一度中継ボックスで14スケアに換えた後、接続した。 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

2000年10月27~29日 レンガブロックの貼り付け レンガブロックは64x203で厚さは10~15㎜である。一般に接着効果は圧着するほど高まるのでこの場合も押さえが必要かとおもったが専用の接着剤を3㎜厚位に広げくし目を入れた後でレンガブロックを強く押しつけると簡単には取れないくらいに密着した。 |

2000年10月27~29日 貼り付け完了 出隅がないのすべて平板を購入し、巾調節はダイヤモンドカッターで切断した。ダイヤモンドカッターは6,000円で材料代の一割近くもかかった。 |

2000年11月12~13日 ブロックタイル貼り完成 接着剤が乾く時間は一週間以上必要と言うことだったので十分な時間をおいて目地を入れた。目地はこれも専用の目地材を使った。モルタル目地の場合はゆるめに作っておき、押し出し袋から抽出しながら目地に入れていく手法があるが、この目地材は1kgに対して215㏄の水で良く捏ねろとある。この分量だと押し出し袋から抽出するのは無理だが鏝から比較的容易に目地に詰めることが出来た。最後にはみ出した目地をある程度乾いたところで掻き落とし完成である。 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

2000年10月30~11月2日 玄関廊下のフローリング貼り 梱包をといてみると白木の中にかなりの赤っぽい心材がかなり含まれてる。柄あわせをしてからもう一度外し、一枚一枚隙間が出ないように慎重に貼っていく。 |

2000年10月30~11月2日 上がり框 起点とした上がり框は、壁用の羽目板を運んできた時の木枠を加工した。何の気なしに捨てていった枠を片づけたところ25x200x3000ものの檜材である。たぶん、羽目板にならないものとして枠材に使用したのだろうがもったいない話である。 |

2000年11月6~8日 書斎 書斎の四畳半は赤いフローリング材だけを使って貼ってみた。写真の光調の関係で左の写真とあまり変わりないが実際はかなりの色違いである。 |

|

||

|

|

|

|---|---|---|

2000年11月5~6日 入り口外階段 5段の階段である。もう少し土盛りし上の写真で見えている束石は隠れるくらいのスロープとする予定である。 |

2000年11月5~6日 正面 枕木は2.1mの長さで14x20㎝ある。それを半分にして階段の横幅としている。一段毎の巾は、いくつかの半分の枕木をさらに縦半分に切り10㎝巾を作り、20㎝の枕木と組み合わせて30㎝とし段差は20㎝である。 |

2000年11月5~6日 雪落とし 外階段のトップは広めにとりグレーチングで雪落としが出来るようにしている。 |