老い Aging

老化の個人差-40台から70台までの変化を追跡調査

国立療養所中部病院・長寿医療研究センター

§1.聴覚

高音が聞き難くなる---特にタバコを吸う女性に目立つ

タバコによる聴覚器官の血行低下

§2.視覚

40台より水晶体の濁りがゆっくり進行--自覚は60台くらいまで無い

青と黄色が見えにくくなる。

§3.心理

この親離れを自覚すると精神的なインパクトが大きい。

§4.食事

脂質(アブラっけ)が足りない--エネルギーの25パーセント以下--と気が滅入りやすい。

痩せた人のほうが脱水症状を起こしやすい。

動脈硬化の予防には糖分中心のエネルギーにして脂肪は25パーセント以下に押さえた方がよい。

§5.体重

健康上の理想の体重は年齢につれて増えるので、中年ぶとりも10年間で5キロ増ぐらいが自然である。

老年期こそ遊び心を イタリア文学者 千種 堅 三十年くらい前から東洋占星術の四柱推命に凝りましてね。それが実に良く当たる。そこで還暦時に、好奇心から私の寿命を調べたら、六十二歳の何月何日とまでとでたのです。結局、死を迎えるはずの日は、何も起きなかった。しかし、本当に何もないと確信したのは、そのずっと後六十四五歳になってからです。

本当の大病は、一昨年十二月、六十七歳の時にやってきました。大学で講義中に心筋梗塞が起こりかなり危なかったようです。この大病で、私の死生観は変わりました。それまでは、ただ死は生命が終わることというふうに、観念的に考えていた。でも違うんです。

自分は生きていて、やることがあるのに、死は突然襲ってくるのです。まるで肉離れを起こしたように、虚をつかれた感じです。ものすごく暴力的ですね。しかも忘れている頃にやってくる。狡猾ですよ。本当の死を前にすれば、占いなどはお遊びに過ぎなかったのです。私は死後の世界は信じません。臨死体験じみたことを経験したといいましたが、それはきっと錯乱状態だったのでしょうね。

特定の宗教は信じません。私が占いに夢中になったのは、世界を支配する公式に対する好奇心からです。占いはやめたが、公式を作った絶対者の存在というのは今も考えます。

人の生涯を図式的にとらえると、ビギニング(出発点)、トレーニング(訓練)、ワーキング(仕事)、プレイング(遊び)、の4時期に分けられる。老年期には、老成、枯れた渋さなどのイメージもありますが、あえて遊びを持ってきました。ゆとり、遊び心のあるお年寄りに接していて、そこに魅力を感じたことが発想のきっかけです。私は今、楽しむことしかやりませんよ。翻訳の作品も、大学の講義のテーマも、皆そうです。学生に老人の嫌みを言うのも、プレーイングです。

老人になるとアナキーにもなる。「どうせ先は短い」と考えるのか、唯我独尊で威張ってますよね。若い頃、バスの老人優先席に争って座ろうとするお年寄りの姿に唖然としたことがありました。世間への遠慮とか社会的立場がなくなり、それまで抑圧されていたものがむき出しになるのかもしれません。性についても、本能の赴くままですよ。老年のポイントは、アナキーより、本当は不安なのかとも思います。

よく言われることですが、年をとるにつれて、時間の流れが本当に速くなりますね。三四年の出来事が、一括りに凝集されて記憶されるために、混乱してくる。昔のことは良く覚えているが、昨日何を食べたかも忘れてしまう。そうやって呆けていくのでしょうね。呆けた時に死がやってくるなら、怖い思いもせずに従容と死ねるかも知れない。周囲には迷惑だけど、ボケは天の誘いですよ。そうやって死ねたら最高だなあ。

老人力と忘却力

赤瀬川 原平

たとえば、忘れっぽくなった、トシとったなと嘆く。名前を忘れ、約束を忘れる。しかし嘆いても始まらない。それを「老人力がついた」と表現する。忘れっぽくなると、逆に警戒心が無くなって、新しいものが入りやすくなる、活性化する、そんな風に考える。

若いうちには「力を抜いていけ」といわれても難しい。力を抜くには抜く力がいる。老人になれば自然に老人力がついて力が抜ける。年をとって体力が衰えたとは決して言わない。

老人力は別名を忘却力。忘却力がつけば辞書を良く引くようになる。年表を良く参照するようになる。地図を頻繁に開く。人に繰り返しものを尋ねるようになる。これは貴重な力です。

呆けないための12箇条

平塚秀雄 佐々総合病院 脳神経外科・院長

§0,なぜ呆けが起こるのか?

脳を構成する神経細胞は、20代をピークに、年を取るに従って減っていきます。また、神経細胞の大きさ自体も、加齢とともに小さくなることが分かってきました。特に、脳は50歳頃を境にして、急激に萎縮します。

痴ほうには二つのタイプがあります。一つは「血管性の痴ほう」で脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって起こるもの。脳梗塞で脳の血管が詰まったり、脳出血で血管が破裂したりすると、その部分の脳細胞が死滅してしまいます。その結果、記憶力や思考力などの知的機能に障害が表れるわけです。

もう一つは、「アルツハイマー型痴ほう」で、原因はまだはっきりとは分かっていません。この場合は、脳全体の神経細胞が少しずつ死滅して、脳が萎縮していきます。

§1.熱中できるものを持つ

脳の働きが活性化してくる。

§2.手を使う

手の動きを支配している脳の領域は非常に広いので脳の刺激になる。両手を使うと効果的で、楽器演奏、パソコン、ワープロ、料理、編み物、等の趣味を持つのがよい。

§3.日記や手紙を書く

物を考えそれを書くという行為が手を介しても脳を刺激するのでよい。

§4.良くかんで食べる。

かむことによって脳の血流量が上がるため。毎日の食事には硬い物を食べるようにしましょう。歯の残存数は呆けに影響します。

§5.ストレスをためない

過度のストレスによって脳がオーバーワークになり、その働きが悪くなる。また、ストレスは動脈硬化症や高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を引き起こし、血管性痴ほうの原因となる脳梗塞を誘発する危険も高くなります。

§6.睡眠を十分とる

睡眠中に大脳の中が整理され、脳の働きが良くなる。

§7.塩分を控える

血圧が高くなると、脳の血管が詰まる脳梗塞を起こす危険が高くなります。一日8-10グラムを目標にする。

§8.魚と野菜を食べる

血管性の痴ほう防止で大切なのはコレステロール対策です。善玉コレステロールを増やす働きのあるDHAドコサヘキサエン酸.EPAエイコサベンタエン酸の多く含まれている、鰯、鯖、サンマなどの青い魚がよい。

腸内でコレステロールの吸収を抑制する食物繊維は野菜、海草、キノコ、果物に多く含まれている。

§9.肥満を防ぐ

肥満は生活習慣病の大きな要因の一つ、血管性痴ほうを引き起こすことになるので食べ過ぎを避け、規則正しい食生活を送りましょう。

§10.毎日運動をする。

生活習慣病や肥満の予防するのに効果的です。体を動かすことによって脳を刺激します。お年寄りが寝たきりになると呆けが進むケースが多いのはこのためです。毎日20-30ぷん歩くのを習慣にしても良いでしょう。

§11.酒とタバコは控えめに

多量の酒は脳の活動を下げます。適量は、ビール中びん1本、日本酒一合、ウィスキーの水割りダブルで一杯。タバコは百害あって一利無し。

§12.プラス思考で考える

たとえ悩みやストレスがあっても、プラス思考で考える人には呆けなかった人が多い。

物忘れ

20004.01.01 たんぽぽ51号 ――― 株・九州自然館

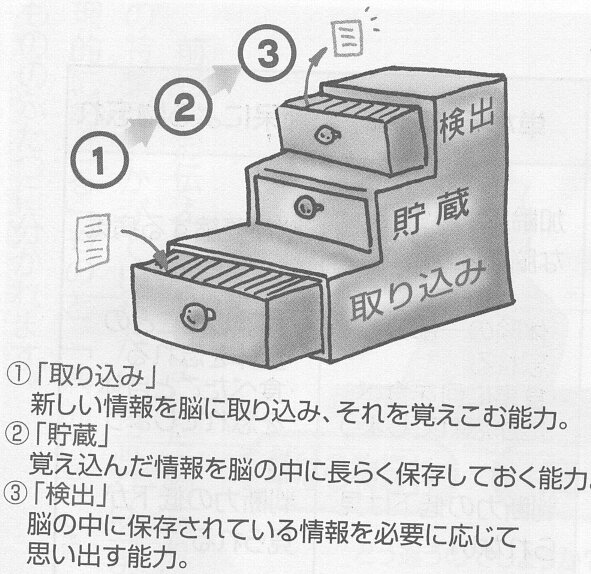

1.私たちの記憶機能は、

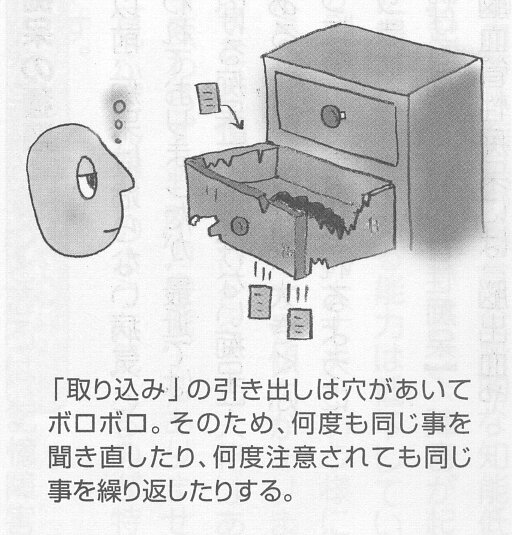

情報の①「取り込み」新しい情報を脳に取り込み、それを覚え込む能力。

②「貯蔵」覚え込んだ情報を脳の中に長らく保存しておく能力。

③「検出」脳の中に保存されている情報を、必要に応じて思い出す能力。

これらの三段階から成り立っています。したがって、これらの機能のうちどこかに障害が起こると、物忘れが起こるのです。

2.生理的な物忘れ

すでに記憶していることを思い出せない、いわゆる「ど忘れ」はこの三段階目の「検出」に問題があり、「想起障害」という症状です。人の名前が思い出せない、よく知っている地名が出てこない、前の日の晩のおかずが思い出せないといったこともこの想起障害によるものです。個人差はありますが、四十歳を過ぎると誰にも起こりうる加齢に伴う「生理的な物忘れ」です。この状態は、ほんにんに「物忘れが多い」という自覚があり、大事なことはメモをとるなどの対応をするために、日常生活に大きな支障を来すほどでもなく、心配はいりません。

この兆候は、歳をとるにつれて増えてきます。会話に「あれ」とか「これ」などの代名詞が増えるのもその一つの表れです。また、体験や出来事の一部だけを忘れるのも特徴です。

しかし、仮に思い出せなかったとしても物忘れの程度は軽く、じっくり考えれば思い出すことができます。また、情報を教えてもらえれば、脳の機能のうち、「貯蔵」と「検出」の機能が働き、「思い出した」と納得することができます。

生理的な物忘れの特徴

①必要な時に限って思い出せない

②出来事の細かい部分は忘れても、出来事そのものは忘れない

③判断力や関心事、意欲など、記憶以外の能力に変化がないこと。

④記憶力の低下を自覚し、困らないように工夫していること

2. 病的な物忘れ

「病的な物忘れ」を痴呆といいます。この状態は、「取り込み」機能が特に障害を受けているために、新しい情報を脳に取込みそれを覚える能力が衰えてきます。その結果、ちょっと前の見たり聞いたりしたばかりのことを記憶にとどめておくことができず、何度も同じことを繰り返し聞き直したり、何度注意しても同じことを繰り返してしたりするのです。

また、最近の記憶から薄れていく傾向があり、以前に会ったことがあってよく知っている人でも、その人が誰なのか分からなくなることがあります。逆に、じぶんのこども時代や若い頃のことは、はっきり覚えているのが特徴です。

新しい記憶が、消えてしまうと、自分がいる場所や家族まで分からなくなります。さらに、病的な物忘れは、本人に「物忘れが多い」という自覚がないために、自分でその対策が立てられずに社会生活が困難になったり不可能になったりするのです。このように、「生理的な物忘れ」と「病的な物忘れ」は全く異なります。

病的な物忘れの特徴

①自分の経験した出来事そのものを忘れる。

②聞き、見、教えたことが思い出せないのではなくて、最初から頭に入っていない

③日時や計算の理解、判断力や関心事、意欲など、記憶以外の能力も低下。

④記憶力の低下を自覚せず、記憶を補う工夫をしない。

3.脳神経細胞

私達は140から150億の脳神経細胞を持って生まれてきますが、40歳を過ぎた頃からその伝達系路の速度は遅くなり、加齢と共にその数は減る一方で、さらに全く再生しないと言われてきました。しかし、心拍数や肺活量に比べて衰え方の一番緩やかなのが脳神経細胞であることも事実です。

① 脳神経細胞の衰え方

脳神経細胞の衰え方は部位によって異なっています。生命維持に関係の深い脳幹という部分は、減数が軽度で、さらにその働きに必要な樹状突起といわれる神経細胞同士をつないでいる細胞は若い人よりかえって多い状態です。コンピューターで言えば高度化していることになります。

さらに最近では、先に申し上げた「減少した脳神経細胞は再生しない」という説を覆す、新たな希望が見えてきたのです。それは、記憶に関係する「海馬」という脳の領域で刺激があれば、細胞は分裂増加するといった報告です。脳神経細胞には可塑性と言って刺激によって変化する柔軟な性質があるからかもしれません。さらに新しく生まれる脳神経細胞は学習に関わる機能に関わっているとまで言われています。

② 脳神経刺激の相乗効果と効率

私達が学んだり、刺激を受けるたびに脳は日々成長しています。日常生活でいえば、体を動かしたり、感動しただけでも脳は活性化しているのです。脳が活性化すれば、仕事はもっと手際よく進み、表情も生き生きしてきます。加えて、体の調子がよくなることにつながります。そんな相乗効果がいっぱいなのです。

確かに、脳神経の刺激伝導速度は遅くなり、情報処理に時間がかかるために一見すると物覚えが悪くなったように見えますが、ものを覚える効率が下がったと考えるべきで、お年寄りも時間をかければ新しいことを覚えるのは十分可能なのです。しかも、長年蓄えた知識は保存されていますから、目の前で起こるいろいろな事項を過去の経験に照らし合わせて迅速かつ的確に対応ができます。

一方、若い人は未経験なことに遭遇することが多く、かえって時間がかかることも少なくありません。「年をとると物覚えが悪くなる」ということは、新しいことには情報処理に時間がかかり、若い人のようにすぐには覚えられないということです。もちろん、そのまま脳をほったらかしにしないことが大切です。焦らず、できることから始めましょう。

③ 脳の活性化

ど忘れや記憶力の低下は確かに加齢の影響もあるかと思いますが、それだけでなく頭を使う機会が減っていることも考えられないでしょうか?「毎日忙しいし、頭は使っている方だ」と思う人もいるでしょうが、ご自身の生活を見直してください。便利になって電話番号を覚えなくなり、文字を書かなくて漢字を覚えなくなってきていませんか?こういった現代生活になれてしまった脳は、ご自分が気付かないうちに「ぼんやり化」しています。

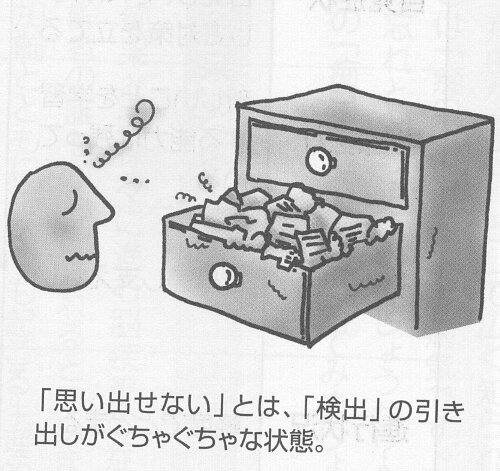

頭の中の記憶の引き出しは、ぐちゃぐちゃになり、いざ思い出したくてもかすんでしまってその記憶の引き出しが上手にできなく、なかなか覚えられないということが起こってくるのです。

4.思い出す

① 思い出せるとは

頭の中の引き出しにある記憶をさっと取り出せる状態のことをいいます。引き出しは整理整頓されていて、必要なものが一目で分かる状態です。たとえば、話しかけてきた相手の名前を一瞬出てこないとき、その人の特徴、前回会った場所から連想することでちゃんと思い出せる場合をいいます。

② 思い出せないとは

頭の中の引き出しがぐちゃぐちゃの状態のことをいいます。記憶をした場所が分からないので、なかなか思い出すことができません。例えば、「なまえがでてこない・・・」と慌ててしまうような「ど忘れ」がこの状態です。

③ 思い出し方のコツ――― それは「周りから攻めていく」こと

相手に話しかけられているけれど、その人の名前が出てこない場合、そんな相手の話す内容に集中して、手がかりとなる事柄をつなげてみましょう。「連想ゲーム」のように、前回会った場所、情景、話題となったことと順にイメージして思い出し繋げていくうちに、相手の名前がパッと出てくることがあります。小さなことでもいいので、できるだけ詳しくヒントとなる事柄をあげていきます。周りから攻めていき、引き出しをどんどん開けてみてください。

5.覚える

① 覚えられるとは

頭の中の引き出しが整理整頓されていて、まだ入る余裕がある状態のこと。例えば、芸能人の名前を覚えるときに、「いつも見ているテレビ番組に出ている」「誰々と結婚した」というように、「情報の関連づけ」をしながら覚える場合をいいます。

② 覚えられないとは

頭の引き出し自体が小さくなってしまっていて、これ以上情報を入れる場所がない状態のことをいいます。例えば、漢字の変換はワープロ任せ、電話番号は携帯電話に登録して覚えないなど、楽することが習慣となり、「覚えること」が極端に少なくなっている人は危険信号です。覚えようとしても、なかなか頭に入らない場合がこの状態です。

③ 覚え方のコツ――――それは「関連づけ」と「繰り返し」を行うこと

人間の記憶は、ひとつのことを覚える時にその関連した事柄も一緒に覚えると、後で思い出すときに楽です。例えば、友人と映画を見に行った後に、「あの場面で主人公はどんな台詞を言っていた?」「あの俳優は過去どんな作品に出ていたの?」「映画の舞台となった都市はどこ?」など、自分の記憶をふくらませ「関連づける」作業を積極的に進めましょう。また、食事に行った時には、その香ばしい匂いや,食感や音など、より多くの感覚を覚えることで記憶がしっかり定着します。このように「五感を出来るだけ多く使う」ことも大切な要素です。

さらに、その出来事をノートに書き留めることもおすすめです。例えば、日記など、思ったことを時に書くということを毎日「繰り返す」ことで、記憶をしっかりと引き出しに収納することが出来るのです。

6.脳を元気にする生活習慣

①食事――― 脳を活性化する成分を含む食品は、大豆、牛乳、豆腐、肉、魚などの良質なタンパク質です。タンパク質に含まれる必須アミノ酸が脳細胞の原料となり、神経伝達物質を作ります。また、さば、いわし、ぶりなどの脂肪の多い魚は、その脂肪に含まれる成分が脳神経組織の発達や学習能力を上げるのです。さらに、発芽玄米や胚芽米は脳の血流を活性化させるといわれています。そのほか、昆布やナッツ類などの噛みごたえのある食品は、脳に刺激を送って活性化します。歯が弱っている方も、週に一度は噛みごたえのある食品を摂るように心がけましょう

②運動――― 歩くことによって足が刺激され、その刺激が脳の血流を促し、脳に送られるエネルギー量は上がっていきます。つまり、歩くのも、汗ばむくらいの時間を費やせば、血流が増して酸素や栄養分が勢いよく脳に送り出されますので、普段から歩く量を増やすように心がけましょう。

④ 精神――― 気持ちが老け込むと、何をするのもおっくうになりがちです。心をいつも若々しく保つためには、いつでも考えを柔軟に持つことが大切です。何かにこだわってくよくよ悩まず、気分を切り替えて、興味と好奇心を持って外に出て行くように心がけましょう。生き生きとした態度や表情は、周囲の人にもよい影響を与えます。老化による衰えの症状はこのような心の人には近づきません。

7.まとめ――― 物忘れを防止することは、結局のところ「頭を使う」ことではないでしょうか。一生懸命に物を覚えるとか、理解する姿勢が必要です。その結果、知識も増えます。普段から頭の中の引き出しを整理して、情報をさっと引き出せるようにし、また蓄積できるようにしていきたい物ですね

痴呆とは?

痴呆とは、徐々に進む脳疾患の症状で、高齢者の誰もが心配されると思います。加齢と共に誰にでも起こる生理的な物忘れとは違い、確実に症状が進行していく脳の病気です。ただ、初期症状がどちらも「物忘れ」なので、区別が付きにくい場合もあるのですが、その状態は全く異なります。

私達の脳の記憶機能は、三段階からなっています。これらの機能のうちどこかに障害が起きると、物忘れが起こるのです。「単なる物忘れ」の場合は、脳の中から取り出したい情報を、必要に応じて思い出す能力がうまくいかないことで起こるため、「検出機能」に問題があると考えられます。逆に、「痴呆」の場合は、新しい情報を取り込み、覚えるといった能力に障害を受けているので、「取り込み機能」に問題があります。その結果、見たり聞いたりしたことを記憶にとどめておくことが出来なくなるのです。

また、最近の記憶から薄れていく傾向があり、逆に、自分の子供時代や若い頃のことは、はっきり覚えていることが特徴です。「単なる物忘れ」と「痴呆」の違いで、一番問題となる点は、物忘れの状態で、「本人に自覚があるかないか」です。単なる物忘れの場合は、本人に自覚があるため、メモをとるなどの対応で、社会生活への適応が出来ますが、痴呆の場合は、本人に自覚がないことが多く、対策を立てようとしないために、社会生活が困難になる場合もあります。

§.1痴呆の種類

以前、痴呆は治らない病気と言われておりましたが、最近では、「防げる痴呆」「防げない痴呆」があることが分かり、大きく二つに分けて考えられるようになりました。

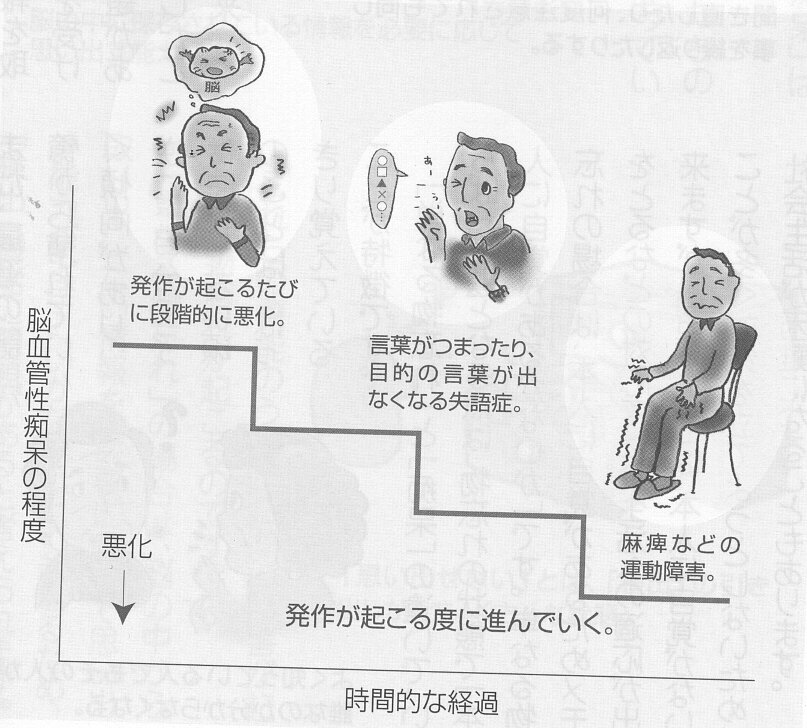

「防げる痴呆」 = 脳血管性痴呆

脳血管性痴呆には、脳出血やくも膜下出血による出血性のものと、脳血栓や脳梗塞による虚血性のものとがあります。また、大脳の機能傷害としては、記憶障害の他に様々な神経症状を伴います。

例えば、失行や失語などが見られたり、麻痺などの運動障害、糖尿病、高血圧症などの身体症状が合併しているのが一般的です。発作が起こるたびに段階的に悪化することが多いため、再発作が予防できれば、知能障害の進行は抑制できます。

脳血管性痴呆の場合、全般的な知能低下が起こっているわけではなく、障害が起きた場所によってある能力は低下しているが別の能力は比較的大丈夫というようにまだら状に機能が低下する傾向があります。また、記憶障害がひどくても人格はあまり変わらず、判断力の低下もありません。一見普段通りのように見えるのが特徴です。

他の痴呆症と違うところは、記憶障害の初期段階では本人も痴呆が進み出したと認識があることです。また、脳血管性痴呆の場合、感情面に不安定さがでるのも特徴の一つで、ちょっとした刺激で涙ぐんだり、何でもないのに笑ったりするような感情障害が起こる場合もあります。

いずれ桃生に損傷を起こしたことがきっかけですが、その危険因子となるものは、高血圧、糖尿病、飲酒、喫煙などが挙げられています。つまり、日々の生活習慣を改善することである程度さけられるので、「予防可能な痴呆」といわれているのです。

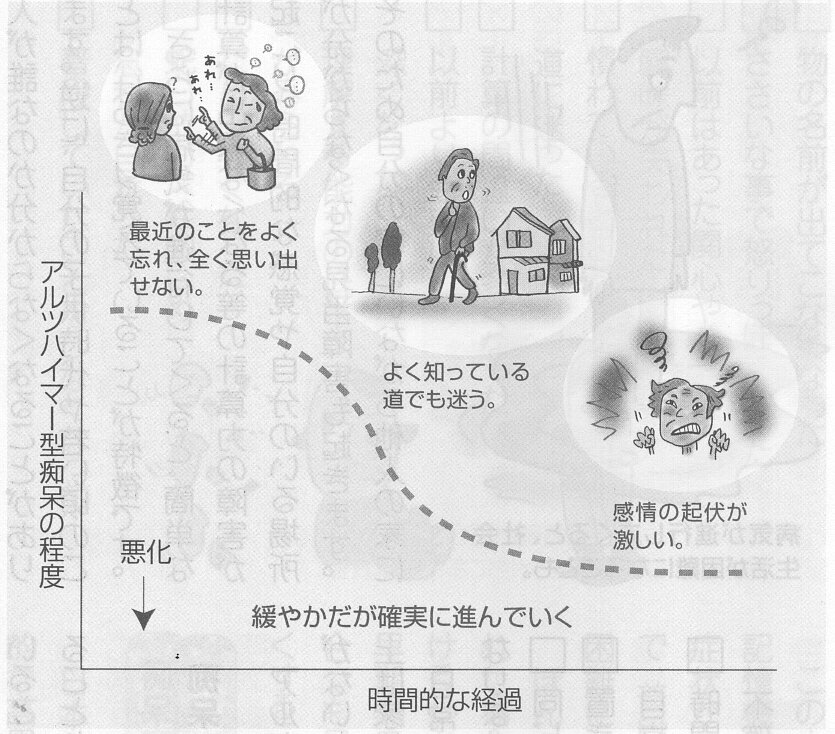

「防げない痴呆」= アルツハイマー型痴呆

アルツハイマー型痴呆は、脳そのものが萎縮してしまうために起こる痴呆です。特に、大脳の後半部の萎縮が進み、最も変化が早く見られる部分は、側頭葉の内側にある「海馬」と呼ばれる記憶機能に深く関係している場所で、その損傷のためにいろいろな形で記憶障害が現れます。

その原因については、脳細胞の変性や脳内の神経伝達物質の異常などが指摘されていますが、まだはっきりとした原因は分かっていません。そのため有効な治療方法が見つかっていないのが現状です。知能障害の進行は脳血管障害性痴呆に比べると緩やかですが、確実に進行していくのが特徴です。

初期症状は、いわゆる「物忘れ」であることが多いことから、「歳のせい」と片付けられてしまいやすく、病気の発症が見逃されがちですが、単なる物忘れや脳血管性痴呆と大きく違うところは、本人に痴呆の自覚がないということです。

はじめに説明したように、「痴呆」の場合は、新しい情報を取り込み、覚えるといった能力に障害を受けているので、記憶機能の中の「取り込み」機能に問題が生じています。そのため、ついさっきしたことなどすべてを忘れてしまい、何度も同じことを聞き直したり、何度注意されても同じことを繰り返したりするのです。

記憶を大別すると、「短期記憶」と「長期記憶」があり、アルツハイマー型痴呆症は特に短期記憶の障害が起きます。そのため、最近の記憶から薄れていく傾向があり、よく知っている人でもその人が誰であるか分からなくなることがあります。逆に、自分の子供時代や若い頃のことは、はっきり覚えていることが特徴です。

さらに病気が進行すると、簡単な計算が出来なくなるなどの計算力の障害が起こり、時間的な感覚や自分のいる場所が分からなくなる見当識障害も起きます。そのため、自分の家にいながら他人の家にいると思いこんだり、昼夜逆転したりすることなどもあるのです。

§.2痴呆の兆し

アルツハイマー型痴呆症は本人に自覚がないため、痴呆が始まっても90%以上は家族が気付いています。

日常生活においての変化は次の通りになっています。

□同じことを言ったり聞いたりする。

□置き忘れやしまい忘れが目立つ。

□時間や場所の感覚が不確かになった。

□物の名前が出てこなくなった。

□ささいな事で怒りっぽくなった。

□以前はあった関心や興味が失われた。

□慣れているところで道に迷った。

□計算の間違いが多くなった。

□以前よりも疑い深くなった。

□理解する能力の低下が見られる。

□だらしなくなった。

□蛇口やガス栓の閉め忘れが目立った。

□普段していた事をしなくなった。

このようにアルツハイマー型痴呆では、記憶機能を中心とした知能障害が起こり、症状が進めば、判断力にも欠けてきますので、普段の生活も一人で過ごす事が困難になってきます。

ほんの数回でもこのような行動がみられた場合には、念のために専門家の診察を受けることをお勧めします。どんな病気でも早期発見、早期治療が大切です。痴呆の場合でも早期に治療を開始すれば進行を遅らせることが出来る物もあるといいます。

§.3痴呆患者の数

日本人の平均寿命は著しく伸び、本格的な高齢社会に突入しています。痴呆のお年寄りも年々増加し、2020年には約292万人に達すると予測されています。

そして、これまで血管性痴呆患者の占める割合が多いといわれてきましたが、最近ではその割合が逆転し、アルツハイマー型痴呆の方が増えてきたとの報告もあります。男性と女性で比較してみると、血管性痴呆は男性に多くみられ、アルツハイマー型痴呆は圧倒的に女性に多くみられるようです。

§.4治る痴呆もある

痴呆の原因は、すでに述べた物以外にも脳腫瘍や脳外傷、アルコールの長期多飲など一部の身体の病気で起こることもあります。例えば、くも膜下出血の後遺症として頭に水がたまり、次第に脳が圧迫され、機能障害が起こって痴呆が現れることがあります。こうした場合は、手術で脳に水が溜まらないようにすると痴呆症状が改善することがあります。

また、軽い頭部外傷でも高齢者となると頭蓋骨の内側に静脈性の出血が生じ、大きな血腫となって、脳が圧迫され、痴呆症状が現れることがあります。この場合にも手術で血腫を取り除くと症状が改善することが少なくありません。このように原因しなる病気を適切な治療をすれば痴呆症も治る、あるいは症状を軽くすることが出来るのです。痴呆患者の全体の約一割が治療可能な痴呆症といわれています。このような痴呆症を早く見つけて、適切な治療を行うことが大切なのです。

§.5まとめ

これまで述べたように、大脳に損傷が起こるアルツハイマー型痴呆や血管性痴呆によって失われた脳組織を元に戻すことは、残念ながら現時点では不可能です。有効な治療手段も見つかっていません。しかし、少しずつですが、病体を解明する手がかりは見えてきたとの報告もあります。

加齢と共に、物忘れが進むことは誰しも避けて通れないことです。その物忘れが、生理的に起きていることなのか病的に起きていることなのか判断することは、周囲にとっても自分にとっても大事なことです。もちろん、そうならないために普段から頭を使うことを心がけるようにしていきましょう。

老いの旅路

朝日新聞2001.01.09

この百年間、人間の寿命は急速に延びた。しかし、老いの生き方を示す指針はどこにもない。みんな悩んでいる。まわりの人たちのことが気になってきた。

「老後をどう過ごしたらよいのだろうか。よりどころを何に求めたらいいのだろうか。」心の旅が始まった。

まず宗教。「宗教は何のためにあるのですか。釈尊は生きる支えについて語ったはずだ。」僧はうなずき語った。「救いを求める今の貴方そのものが宗教。ある日、豁然と気がつきますよ。」キリスト教の牧師も「聖書を読めば、すべて書いてあります。」と言った。新興宗教を含め宗教と向かい合ったが、心の支えは得られなかった。

精神科医には「生き様については医学は手助けできません」と言われた。

「結局、生き甲斐を見つけられないままに老いていくのか。」「何かを見つけなければ」と言う焦りばかりつのった。

妻からは、「やっとのんびり出来るのに、悩むこと自体、私は不満だ」と言われた。

また、「あんまり悩んでいるならいっそのこと人の悩みの相談相手になったらどうか」と言う人もいた。しかし、夢を抱いて十二年。生き甲斐探しはうまくいかなかった。

でも、焦燥感はもう消えた。

「老いに逆らわず、老いと共に生きていこう」

*****************************************

PS.とげ抜き先生から一言

仕事一筋にきちんとやってきた人ほど、この迷路に落ち込みやすい。

仕事をキチンとすることが自分の存在価値であると思っているからである。

まじめに「不真面目をやる」ことをお薦めする。それないしは、自分のために、他人に対してボランティアをやってみると道は開けてくる。それは、他人に対するときに自分が見えてくるからである。