Tape Deck

Technics RS-670U

「ラジカセ」じゃなくて「テープデッキ」、でも「デッキ」って何だ?何でもいいけど「チューナー」みたいに呼び方がかっこいい!レコードプレーヤーもそうでしたが、テープデッキも高校生にもわかりやすい「音」のための技術(=用語)が詰め込まれており、次々と開発される新技術に夢を感じ、関連雑誌などから知識を得ては友達同士、夢中で語り合っていました。

同時に購入したアンプなどと価格やデザインを合わせるにはRS-630あたりだったと思いますが、テープデッキは高性能なものの方がいいと思い、価格が高かったのですがこれを選びました。お母さんゴメンナサイm(__)m

|

デープデッキはヘッドが命、音をテープに記録したり、テープから音としてピックアップする大事な部分です。その音を記録するテープには金属の磁性体が塗られており、それが磁化されることで音が記録されます。表面はつるつるに仕上げられていますが、そうはいってもヘッドはヤスリでこすられるようなものなので、録音、再生を繰り返すたびにレコードの針が摩耗するようにヘッドもすり減っていきます。そこで各メーカーは、自慢の素材や技術で開発したヘッドに独自の名前をつけて、どんなふうにすごいのかカタログに説明文を載せてアピールしていました。当時のTechnicsにはLHヘッドとHPFヘッドがありました。HPFはHot Press Ferriteの略で、耐摩耗性が高いという特徴を持っていました。

再生や巻き戻しなどを操作するスイッチは電子コントロール方式なので、軽い力でエレガントに操作できました。カウンターと連動させて自動的に止めることなどできました。

デザインは縦型ですが、テープはほぼ水平にセットするタイプでした。当時は、水平駆動の方が安定性が高かったようです。縦型なのでラックの中にも設置できますが、結局天板にレコードプレーヤーと並べて置きました。

カセットテープの弱点である「ヒスノイズ」、これを低減するためにドルビーNRが搭載されており、「ノイズは減るが音が変わってしまう」なんていわれていましたが、ノイズが明らかに少なくなりその効果に驚いたものです。ドルビーNRがついていない機器もまだたくさんありましたので、友達などに録音してあげるときは確認が必至でした。

録音するときは、メーターとにらめっこしながら右左それぞれのレベル調整をします。FMをエアチェックするときはチューナーから基準信号が出せたので、簡単に合わせられましたが、レコードは一番音が大きそうなところ(溝の幅が大きいところ)を探してそこで調整していました。でも、録音が進んだところで思いがけず大きな音が入っていて、針が0dbを大きく超えてしまい、はじめからやり直しなんてことはしょっちゅうでした。この録音レベルの合わせ方も諸説あり、「市販の音楽テープを参考に」ということで聞いてみると、結構大きめに録音されていてほぼほぼレッドゾーンに入っている曲もありました。まあ、デジタルのように上限を超えたとたんに「パリッ」と歪んでしまうわけではないので、音圧と歪み感のギリギリのところをプロは狙ってくるのでしょうね。

録音できる時間もテープによって決まっていて、エアチェックやLPを録音している曲の途中でテープが終わってしまい「あー!」と叫んでも後の祭り、レコードはやり直せばいいのですが、エアチェックしたテープは聴くたびに最後のところで曲が「ブツンッ」、何度も聞いていると記憶に残ってしまい、後日最後まで入っている別のソースで聞いても、心の中で曲が切れてしまうなんてことになってしまいました。

マイクからの録音もでき…、あれ?、マイクミキシングアンプいらなかった?

AIWA AD-FF6

「メタルテープ」「ドルビーC」「3ヘッド」等々カセットデッキに関する新しい技術が次々に登場し、新しい機器がほしくなってきました。6万円前後の売れ筋には各社の色を出したモデルを投入しており、Nakamichiのように派手な機能を盛り込まずに基本的な音の良さを追求したモデルもあれば、新機能てんこ盛りで派手に売り込んでくるモデルもありました。AIWAが投じてきたモデルは後者に含まれると思いますが、それはただ目新しさで気を引こうということではなく音質の向上につなげるための新機能でした。

地元にもオーディオ専門店ができ、町の電気屋さんや百貨店よりは多くの実機の展示があり、操作・試聴ができました。しかし、購入候補機をすべて試聴できるわけではありません。なのでどうしても機能面、見た目に選択肢が絞られていきます。「2ヘッドより3ヘッド」「アナログメーターよりLEDメーター」「こっちにはない機能がこっちにはついている」もちろんオーディオ雑誌の批評記事は大事ですが、自分で確認できない音質よりわかりやすい機能に引っ張られてしまうのはしかたないことです。

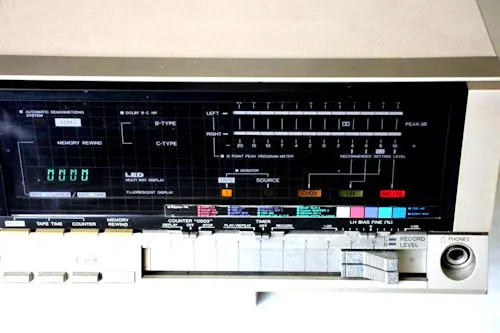

そして、選んだのがAIWA AD-FF6でした。ピークホールド付きの3色12点ピークプログラムメーター、テープタイム表示付きの4桁電子カウンター、キュー&レビューが可能なフルロジックコントロールができる再生などのボタンも光ります。フロントのデザインが光り物だらけ、クリスマスイルミネーションを見ているみたいできれいです。

|

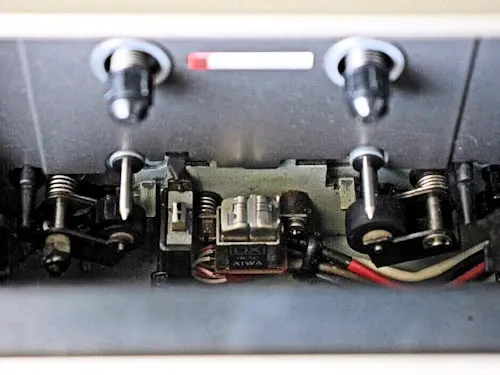

スーパースタビライズドテンション・デュアルキャプスタン方式、アイワ独自のコンビネーションDXヘッド、まずこの心臓部のメカ部分だけでもグッとくるものがあります。通常1本しかないキャプスタンをヘッドの両側に2本配置して適度なテンションをかけることによって、録音・再生レベル変動の大幅な低減、テープの細かな振動に起因する変調ノイズの押さえ込み、ヘッドは録音用、再生用を独立させ最適化することによって高域の伸びの良さなどの音質の改善を図っているとのことです。自動テープたるみ除去機構も搭載しているぞ。

イジェクトボタンを押して蓋を開けて中をのぞくと真ん中に燦然と輝く録音・再生コンビネーションDXヘッド、消磁ヘッドと合わせて3ヘッドです。

|

メタルテープが使えます。高くて買えないけど…。LHテープ、いわゆるノーマルテープですね、その専用のバイアス微調整機構を搭載しています。調整部のメモリの上には、主立ったメーカーの型番がバイアス量ごとに色分けして書いてあります。使うテープごとにバイアス量を調整するなんて、録音エンジニアみたいでかっこいい~。

|

ノイズリダクションシステムは、ドルビーBタイプに加えドルビーCタイプを搭載、Bタイプの約2倍のノイズ改善効果に加え、高域飽和特性も改善!これは効果抜群で、Bタイプのノイズ低減効果もすごいと思っていたのですが、Cタイプはさらに上をいくノイズの減り方でした。

ヘッドの帯磁を防ぐ自動消磁システム・ADMSを搭載、カセットタイプのヘッドイレーサーを使っていましたが、もうしなくていいんだ。

MPXフィルターON/OFFスイッチを搭載しているので、とにかくFMエアチェックの時はON!

もうそそられる機能満載でこれに決定!ということで地元の専門店で購入しました。ところが使用を初めてしばらくして不具合発生、テープを時々クシャクシャにしてしまうのです。困ったのが「時々症状が出る」ということで、販売店を通して何度も修理に出すのですが症状が特定できないようで、「テンションを調整しました」と帰ってくることを繰り返しました。

エアチェックした大切なテープを何本も再起不能にされたので、何回目かの修理の時に新しいのに変えてほしいと伝えるとメーカーに確認するとのことでした。このときすでにFF6は生産終了、どうなるかと思いましたが新品のFF6がやってきました。新しい機体になると例の症状は現れることなく、調子よく働いてくれました。