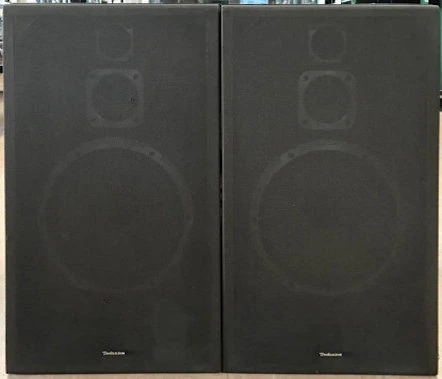

Speaker

Technics SB-1770

スピーカーこそ試聴してから買うべきなのでしょうが、ナショナルのお店で今買えるスピーカーということで買ったものです。

|

この頃のTechnicsは、ユニット間の位相特性をそろえるために各ユニットの音響中心が側面から見て同一直線上に並ぶように配置するなどの「リニアフェイズ方式」が主流で、ブックシェルフからフロア型までリニアフェイズ方式がラインナップされていました。でも、あのユニットが段々になるデザインがどうにも嫌で、オーソドックスなデザインのこのスピーカーを選びました。

位相については、SONYも同様に「PLUMB INLINE方式」で対応し、Gシリーズなどのモデルを販売していました。Gシリーズについてはカタログに「開発に当たっては、ミケランジェリがスタインウェイの工場から選んだ1台をリファレンスに使用」とか「コーン紙へのダンプ材の塗布には、熟練された職人の手作業によるはけ塗りを採用」といった人が一生懸命作っていることを感じさせる説明文がありました。物作り「日本」が輝いていた夢のある時代でした。

スピーカーについては3ウエイ、バスレフといったこのスピーカーに関する技術的知識はありましたが、家に置いてから初めて音を聞きました。まあ、他の機器もそうですが、当時この価格帯のオーディオは試聴して決めるなんてことはせずに、一般家庭対象なので、都会でないところではお付き合いのある街の電気屋さんでカタログをみて買うというのが普通だったのではないでしょうか。

音の良し悪しはわかりませんでしたが、ツイーターのそばに耳を持っていって「シャリシャリした音が出てるなぁ」とか、ウーハーにそっと触れて振動を感じたり、音が変わるのかバスレフポートを塞いでみたり、とにかくそんな実験をよくやっていた記憶があります。あとサランネットをつけたり外したり、スピーカーユニットが見える方がかっこいい感じがしたのですが、保護の意味もかねてやっぱりネットはつけておくか、まあ音の違いはないと思うんだけど…、なんて最初のうちはアンプやチューナーも含めて動かせるところはしょっちゅう動かしていました。

この頃の一般家庭にあるこの価格帯のスピーカーは、コンクリートブロックに乗せるのが高校生がよくやるセッティングでした。「ブロックは軽量ブロックじゃなくてなるべく重いやつ」とか、「ブロックの上に10円玉を置くといいらしい」なんて、お金のかからないことをして満足していました。

|

Diatone DS-501

音質の向上には音の出口であるスピーカーを買い換えねば…、ということでスピーカーの検討を始めました。この頃のTechnicsは平面スピーカーが主流になり、SONYも同様に数多くのモデルを出していました。ほかのメーカーでも平面スピーカーを出したところもありましたが、主流にはなっていませんでした。コーン型が常識だったスピーカーユニットの形を平面にすることで得られるメリット、平面にするための革新的技術、素晴らしさと理屈はわかるのですが、私の選択肢には入りませんでした。

秋葉原まで行きました。このとき店頭で鳴っていたYAMAHA NS-1000Mの、あの特徴的な音が印象に残ったのですが予算オーバーです。その後、地元の百貨店でDiatone DS-503が鳴ってるのに出会いました。ウーファーが前後にボンボン動いて元気のいい音を鳴らしています。ウーファーのコーン紙には、TechnicsやSONYが平面スピーカーの強度を高めるために採用したハニカム構造を採用していて、ミッドレンジとツイーターはドーム型、そして何よりデザインがいい!でも、1000Mよりも高い、完全に予算オーバーです。

DSシリーズの一番安いDS-501、これなら予算内です。外径は一回り小さく、でも振動板の大きさは同じ、中・高域の振動板がボロンからチタンに変更、バスレフ型から密閉型に変更、さて音の違いは…、実機を聴く機会がないまま通信販売で安かったところで購入しました。

|

音を出してみると、DS-503と違って低音がボンボンと前に出る感じではなく、中高域に向かって締まった音が出る感じで、密閉型らしい音の方向でした。DS-503の音をイメージしていたので、ちょっと違和感がありましたが、SB-1770にくらべてくっきりとした締まった音は音楽をよりしっかりと聴かせてくれました。その後、アンプをSONY TA-F333ESXにしたところ、足りなかった低音が出るようになり、長い期間我が家で音楽を鳴らし続けてくれました。

|

|