浄土へ至る道(その2):

永らく悪戦苦闘を続けてきた我がオーディオであるが、感覚的には「あともう一歩」という辺りまでは来ているものと思う。自分としては「オーケストラを納得の音」で鳴らしきることができたならば、合格と評価しても良いのではなかろうかと考えている。

後一歩、もうあと一息、、、そう思いつつ微妙な4way設定を試行してみては連日交響曲を聴きまくっている。半歩でも1ミリでも向上できぬものか、という意識からは逃れることができない。音の厚み、安定感、爆発的なエネルギーを身体で受け止める快感、音が部屋に満ち、充満するようなイメージ。豊かな色彩感を保ちつつ個々の楽器の音の質感や定位が明瞭、明確であること。透明感や繊細さは思わずうっとりとするようなものでなければならない。音に溺れるような、ただ身を任せてしまうような、そのような境地に至りたい。

女性ボーカルや器楽曲、小編成のものなどは何とか自分なりに評価できるレベルには至ったかも、と思えることはある。だが交響曲はどうしても難しさが残る。解像度、音の広がり、ダイナミックレンジ、サウンドステージやホールのエアー感など、個々のポイントで見ればそれなりかと。だが、まだオーケストラを聴いていて何某かの冷静さが頭の隅に残る。音のうねりに没頭してしまうような忘我の域にまで連れて行って欲しいのだ。それがひとつのゴールともイメージしている。

ここに至らない、ということはまだ不足感があるのだ。鳴らし切る、とはなっていないのだ。あと何が足りない? あとどうすれば? そういう思いは今日もまた晴れることはない、、、

好きな交響曲をいろいろな指揮者、オケであれやこれや聴き較べているが、録音そのもののもたらすインパクトはやはり大きいものを占めていると感じる。古い録音であっても飛び切りのパッションを秘めた録音があって思わず身体が動く。新しい精緻な(デジタル?)録音はサウンドステージの見通し、パースペクティブという観点から素晴らしいものが多い。

アナログ録音であったものを含めて、ストリーミングによってハイレゾ音源としても聴けることは何と幸せなこと。そして音源として無尽蔵で指揮者もオケも選びたい放題である。その中から好きな演奏、録音もしっくりとくるものをチョイスしてプレイリストに登録して行く。かってのアナログディスクやCDコレクションのような物理的な媒体ではないが、このマイプレイリストも今や自分にとって大切な「Music Collection」と考えて良いと思う。この考え方は今までと同じように蒐集したものが増えていくという喜びと同類だと思う。

一方で、現状を更にブラッシュアップすることはもしかしたら「もう限界かも」という危惧はどうしても頭をよぎる。測定を交えつつ各帯域におけるレベル設定を±0.5~1.0dB、タイムアライメントを±0.5cm~1.0cmという微調整を試行してみてはいるが、ある設定の瞬間に突き抜けたところに突然変わるようなことは無く、しばらく聴いてはみても結局元に戻すことが多い。リスニング環境や機器、使いこなしという面で、ある部分のファクターを固定して微細に近い変数の調整をしてみても劇的な変化など起こらない(起こる訳が無い、という半信半疑の先入観もあるけれど)。

それ故に、ここまで来れたという安堵感と、あとせめて半歩、という気持ちが葛藤する。そして、この葛藤が残る限り、自ら望むような浄土へ至ることはできない。この葛藤を捨て去らない限り、約束の地に到着できることは無いんだろうと改めて思う。

これは無いものねだりなのか、そうであってもあくまでも自分なりの理想を追求すべきなのか、、、正直この先の機器選択も含めて多少の逡巡もある。だが、ただ単に心の平和を求めてみても、それが自分のオーディオシステムに対する厳しい評価を捨て、自己満足の甘い点をつけるだけなら何の意味も無い。この道を歩いてきた甲斐も無い。

おそらく多くのオーディオファイルもこのような葛藤を抱えながら、理想を目指しているんだろうと思う。それ故に散財もし、良き音を求めて情報にもアンテナを張る。地道な僅かづつの石の積み上げがあってこそケルンは高さを増していく。ともすれば崩れてしまうという危険も孕みながら機器を含む大胆な変更もせざるを得ない。

このような葛藤を抱えながらも最後にはこれを越えなければならない。目を閉じる一日前であっても良い。自分なりの浄土に辿り着いたと思える心境に至りたい。さすれば心安らかに眠りにつけるだろう、、、

(付録)

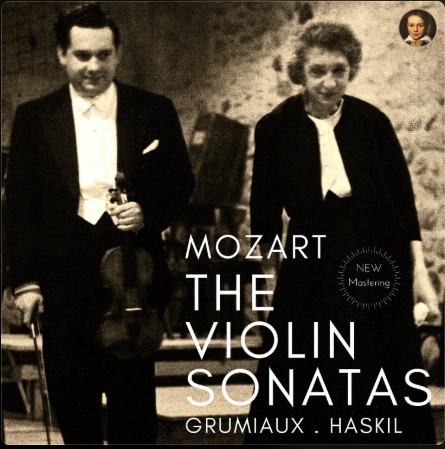

大好きな音楽がストリーミング音源(24/96)で楽しめる幸せ。いずれもやや古いものだが特にArthur Grumiaux/Clala HaskilのMozart K.378は感涙。後にデジタル録音されたK.378もあるが、Haskilとの共演も含め時間の流れに色褪せないものがここにある。

|