|

利根川から渡良瀬川へ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

●渡良瀬川データファイル

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

●利根川・渡良瀬川遡行 行程

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

●利根川・渡良瀬川全域図

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 銚子駅から銚子電鉄に乗車。経営危機を数々のアイディアで乗り切ってきたという銚子電鉄で犬吠駅へ。ここから歩いてほど近い犬吠埼が今回の出発点。利根川河口ではないものの、ここまで来て犬吠埼に寄らないなんてあり得ないでしょう。 折角なので、初日の出で有名な犬吠埼の灯台に登り、360度の展望を堪能。ここから海沿いの道をテクテク歩き始める。もう晩秋から初冬になろうというこの日、ある意味、気温は歩くのには心地よかった。 途中、道を右に逸れ、銚子ポートタワーへ。その展望台から、今回の出発点となる利根川河口を眺める。 |

銚子電鉄(9:45) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

犬吠埼灯台(10:15) |

銚子ポートタワーから河口(11:30) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 銚子ポートタワーから利根川を見て思った。「デカい!」。多摩川、荒川と歩いてきたが、比較にならない大きさ。これが日本第2位の大きさか、という感じ。河口の側まで行くと、その大きさが一層よく分かる。対岸の陸地が遥か遠くに見える。 犬吠埼から河口まで約8,000歩。川沿いに右岸を歩き始めると、漁船が多数係留されており、ほぼ港を歩いている印象。どこまで歩いても川沿いに船が停まっている。遠くに銚子大橋が見えるが、一向に近づいてこない。 銚子大橋は、近くで見ると音叉みたいな独特なフォルムで美しい。対岸がよく見えない。ちなみに、橋長は1,209mもあるそうだ。利根川はデカいなぁ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

銚子大橋(13:00) |

利根かもめ大橋(15:30) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 銚子大橋を過ぎたあたりから、川が見えなくなる。川沿いには店舗、学校などが並び、川岸に出られる所も、そのまま歩くことはできない。文字にすると短いが、川が見えない状態のまま3時間ほど歩き、利根かもめ大橋を越えてしばらく行ったところ、下総豊里駅に出られる辺りで、初日は終了です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前回終了地点に戻り再開。しばらくは、国道356号・利根水郷ライン沿いに右岸を歩くが、大半は川が見えない。 2日目のスタートから約10,000歩。黒部川、常陸利根川との合流地点、利根川大橋に向けて右折。少し行くと黒部川水門が現れる。黒部貯水池は、カヌーなど水上スポーツの会場としても利用されている。 黒部川水門のすぐ先に利根川河口堰、さらに先に常陸川水門が見える。利根川河口堰や常陸川水門の役割や環境面への影響には諸説あるようなので、素人が語るのは止めておきたい。一般論で言えば、河口堰の役目は、洪水の防止と海水の逆流による塩害防止だそうである。こんな大きなもの、よく作ったなぁ。 |

黒部川水門(12:40) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

利根川河口堰(左奥は常陸川水門)(12:50) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

利根川一期改修発祥の地(13:10) |

河口から約18.5kmにある利根川大橋。そこから川沿いのサイクリングロードが始まる。ここまであまり川が見えていなかったことを考えれば、ようやく川歩きに来た気がする。 1,2kmほど歩くと、利根川一期改修100年を記念して建てられた石碑とモニュメントがある。利根川の治水工事は、明治33年(1900年)に始まったそうだ。長い歴史と多くの人力、苦労の上に、今の利根川がある。利根川の歴史を感じながら、川沿いを歩く。が、この日は年末。遮るもののない川もを吹きすさぶ風はとにかく寒い。それなりの防寒対策はしてきたが、晒された素顔の強張りはどうしようもない。寒さに震えながら歩を進める。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

小見川大橋と筑波山(14:30) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

小見川大橋と白鳥(14:40) |

左手遠目に黒部川を見ながら、利根川サイクリングロードを歩く。いつの間にか、小さいながら、正面に特徴的な山容が姿を現わした。ツインピークス・筑波山だ。筑波山と小見川大橋を見ながら歩いていると、白鳥さんが四羽お散歩していた。多くの命を育んでいる川。それこそが川の魅力でもある。 下総豊里駅付近から下総橘駅付近までの間でだいぶ無駄に歩いてしまったが、小見川大橋まで約23,000歩、利根川橋まで約31,500歩で到着。そのすぐ先には、JR鹿島線の鉄橋がある。この日、JR鹿島線は、わずか1輌編成ながら、夕陽の中、利根川の上に掛かる鉄橋を走り抜けていった。この日は、成田線香取駅にて終了。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

JR鹿島線の鉄橋(16:10) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 香取駅付近から出発すると、すぐに川の側にある鳥居が目に入る。これは下総の国の一の宮・香取神社の表参道、一の鳥居となる津宮鳥居河岸だ。昔は船で参拝に来たため、ここに鳥居がある。水路の発達した利根川ならではだが、実際、12年に1度行われる神幸祭では、神様はここから上陸するそうだ。 2km弱で、道の駅・水の郷さわらに到着。利根川を見渡せる場所に位置している。朝早く着いたが、特産品販売所は8時からオープンしている。折角、潮来と並ぶ水郷・佐原に来たので、ちょっと川から離れて、観光地としても有名な佐原市街へと向かう。 |

香取神社一の鳥居(8:00) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

道の駅 水の郷さわら(8:20) |

情緒あふれる佐原の風景(8:40) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

伊能忠敬銅像(9:15) |

江戸情緒あふれる佐原の街並み。確かに風情があって素敵なのだが、TVなどで見かける舟で観光するエリアは限られている。それ以外の街並みも悪くないが、せめて電柱・電線を地下に埋設すればいいのに。 ちなみに佐原は、かの伊能忠敬が江戸に出て測量を始める前、30年間ほど過ごした場所だそう。伊能忠敬記念館や旧宅などもあり見学できるのだが、如何せんここに来たのが年末間際。既に休館で見ることができなかった。仕方ない・・・。近くの公園にある伊能忠敬の銅像を眺めて川に戻る。なお、銅像は佐原駅前にもある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 水郷大橋辺りで利根川沿いに戻り歩き始める。神崎(こうざき)大橋まで約13,000歩・2時間半の道のり。その途中、神崎大橋のすぐ手前に、変な車が何台も停まっている場所があった(下左写真)。近付いてみると、乗用車の後ろに荷台的な車両。これ、プレジャーボートなどを牽引するためのもので、ここ「こうざき船着場」は公営施設とのこと。写真には写っていないが、すぐ横にあるスロープには「登録制スロープにつき、無断使用禁止」と書いてある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

こうざき船着場(12:10) |

神崎大橋(12:20) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 神崎大橋を越えて少し行った場所が、海から50km地点となる。利根川大橋このサイクリングロードはどこまで続いているのだろう。 さらに進むと、首都圏中央自動車道が利根川を越える手前に、道の駅「発酵の里こうざき」がある。道の駅は数あれど、「発酵の里」という特化の仕方は珍しい。醤油作りの盛んな利根川沿いならではだろう。そのメイン店舗が、下右写真の「発酵市場」。日本全国の味噌、醤油、納豆、魚醤・・・など、多くの発酵食品を取り揃えている。ここで大休憩し、この日は少し先の常総大橋を過ぎた所で滑河駅へと移動し、終了とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

海から50km地点(12:30) |

道の駅 発酵の里こうざき(12:50) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 滑河駅から常総大橋へ。そこから少し歩くと、左手に謎の宝船(写真下左)が見えてくる。なんだこれは?と思って近づくと、文字通り「利根川宝船公園」と書いてあり、メインの宝船はすべり台になっている。園内には、地元の下総七福神をかたどった石像もある。面白いのは、園内が成田市を中心とした千葉県北部の地図になっており、利根川とその支流部分が歩道になっていること。印旛沼や手賀沼も水が溜まるようになっている。こういう遊び心、好きです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

利根川宝船公園の全体図(11:20) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歩くこと1時間ほど、長豊橋が見える河川敷に、車が数台駐車(下左)。皆、大切そうに自分の愛機を磨いたり、調整したりしている。河川敷でラジコン機を飛ばしている人は結構いるが、これだけの人数がいるのは珍しいかも。サークルか何かなのだろうか。 赤い長豊橋で左岸へと移動。実はこの橋、歩道がついていない。渡るのに5分はかかるが、普通に車が走っている横を歩くしかない。車の運転手さんも気を使っただろうと思うが、歩いているこちらもダンプカーなどが通ると、怖くて仕方がなかった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ラジコングライダー場(?) |

長豊橋(海から約61km)(12:20) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、左岸に移った理由はこれ↓。大利根飛行場があるから。橋を渡ったあたりからグライダーが時々飛んできていたので近いことは分かっていた。ゴルフ場手前で左に入り、河沿いを歩いていくと、大利根飛行場に遭遇。飛行場とはいうものの、滑走路は600m×20mしかなく、その周囲は芝生になっている。数えなかったが、何機ものグライダーが停機(っていうのかな?)していた。当日飛ばないと思われるグライダーには、カバーが掛けられているようだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大利根飛行場(13:50) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 飛行場を過ぎてからが長かった。利根川沿いは左岸・右岸ともサイクリングロードが延々と走っており、2時間半ほどひたすら歩き続ける。悠々と流れる大河の趣きを見せる利根川をしり目に、ただ歩き続ける。 栄橋手前で少し川から離れる。そこにあるのが柳田國男さんが少年期を過ごした家があるという柳田國男記念公苑。柳田國男さんが預けられた小川家は代々学者で、その土蔵には「利根川図誌」を始めとする大量の蔵書があったという。その時の濫読が、その後の柳田國男さんを作ったのだとか。この日は栄橋を右岸に渡り、布佐駅にて終了とした。 |

柳田國男記念公苑(16:15) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 栄橋から利根川右岸を歩き始める。「海から20km地点」から続くサイクリングロードを歩く。この日は3月だというのに気温20度を超える暑さ。たまったものではない。 1時間ほど歩くと、利根川ゆうゆう公園内のビオトープに到着。かつてはマガンが見られる程美しい自然に溢れていたそうで、それを取り戻すために作ったのだとか。どれが人工的に作ったものなのかはよく分からないので、成果について云々できない。ただ、あまり人が訪れないのか、バード・ウォッチャー用に作った目隠し的な看板(?)が朽ちそうになっているのが、なんだか物寂しい。 |

利根川ゆうゆう公園ビオトープ(9:40) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さらに1時間ほど歩いた所で少し左に入ると古利根沼がある。この周辺は、実は取手市。つまり茨城県である。利根川を境に、南が千葉県、北が茨木県というのが相場だが、ここは茨木県が飛び地になっている。なぜそんなことが起きているかと言うと、古利根沼は元々利根川の一部だったが、あまりに湾曲していてしばしば氾濫を起こしたので、1910年代(明治時代)に改修工事を行い、利根川の流れを変えたのだそう。そのため、利根川より南なのに古利根周辺だけ取手市なのだ。そして、住民の便を考えて運航を開始したのが小堀(おおほり)の渡しだということだ(下右写真)。この日は生憎定休日だったので乗り損ねました。改修は明治時代の話なので元々生活用だったのでしょうが、公共交通機関に定休日があるってことは、もはや観光用なんでしょうね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古利根沼(10:40) |

小堀の渡し(11:05) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古利根沼の途中から利根川方面に戻ると、「成田つくば航空専門学校」なる建物が。後で確認したところによると、航空従事者を養成する専門学校だそうです。そこから歩いてすぐの場所に、常磐線の鉄橋、その先に大利根橋と越えていく。ここまでで大体85kmとなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

成田つくば航空専門学校(11:20) |

常磐線鉄橋(奥は大利根橋)(11:40) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大利根橋を抜けると・・・。あっ!60km以上続いたサイクリングロードの舗装が・・・ついに86kmで終了です。でも工事中なので、今後さらに延びていくのでしょう。堤防の横は、いちめんのなのはな。いちめんのなのはな。いちめんのなのはな。かすかなるむぎぶえ。いちめんのなのはな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 舗装終了後1kmで、とうとう土手も終了か!?と思ったら100mほどで土手は復活。さらに4km歩くと、91km地点から改めて柏市サイクリングロードが始まった。またも歩く歩く。それにしても今日は暑い。3月は春なんだと痛感。 さらに歩くこと1時間。95km地点、つくばエクスプレスの鉄橋を越えた先、利根川橋にて本日は終了。そこから15分以上歩いて、柏たなか駅に到着。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

つくばエクスプレス鉄橋(奥は利根川橋)(14:50) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この日は朝から小雨がパラつく生憎の天気。それでも気温は、3月にしては高い。利根川橋から歩き初めて少し行った所。河川敷ゴルフ場の横から、枯れ枝をかき分けかき分け苦労して川の側まで行くと左岸から鬼怒川が注ぎ込んでいる場所が見える。右の写真では正直分かりにくいが、ちょうど真ん中の辺りが、利根川と鬼怒川が合流する三角地点(?)となる。 そのまま河川敷ゴルフ場2つの横を歩く。ゴルフ場と川の間は舗装道路だが、一般車は走れないよう。なぜこんなちゃんとした道路があるのか謎だ。雨は降ったり止んだりを繰り返している。 |

鬼怒川合流地点(9:30) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

野田市スポーツ公園(10:40) |

ゴルフ場が過ぎ、左手の公園でサッカーや野球を楽しむ人々を眺めながら歩いていると、今度は不思議な光景に出くわした。車が100台以上も駐車しており、それぞれが犬を連れている。一体何のイベントなのだろうと、真ん中にあった仮設テントに行って話を聞いてみると、千葉訓練士会主催によるドッグトレーナーの競技会だそう。競技を見るのも初めてだったが、こういう場所でやっているんですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 見ていると、大型犬から小型犬までまちまちだが、どの犬も素直な良い子で、飼い主の言うことをちゃんと聞いている。左の写真は競技の真っ最中。勝ち負けはともかく、飼い主と犬の一体感が微笑ましいですね。 会場を後にして再び歩き始める。いつの間にか雨も上がり、それとともに気温も上昇。この日は風が強かったこともあり、花粉もかなり飛んでいるようだ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

芽吹大橋(11:40) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 強風のなか、利根川沿いを走る柏市サイクリングロードをひたすら歩く。芽吹き大橋手前が、海からの距離が103kmほど。この日の終点、境大橋が120kmほど。この間、ほどんどビューポイントや観光名所がない。利根川の川幅も少し狭くなり、ようやく中流域らしくなってきている。所々、中洲のようなものがあったので、近寄ってみようと川岸まで近づくも、だいたい枯れ枝が堆積していて、川岸にでるだけで一苦労。途中から諦めて、ひたすら歩きに徹したが、今一つ変化に欠ける4時間だった。 境大橋の近くに駅はなく、バスで東武動物公園駅または春日部駅に出るしかない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

下総利根大橋(13:40) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

境大橋(15:50) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

関宿城博物館(9:20) |

境大橋のすぐ先左手に小さなお城が見える。何かと思ったら、1400年代に建てられた関宿(せきやど)城を模して造られた関宿城博物館だった。関宿城はさほど高くないが、千葉県自体が平地が多い上で高台に作られているので見晴らしが良い。それに、利根川と江戸川に挟まれているので、守りやすかったのだろう。 博物館は、関宿藩・関宿城を巡る展示物と、江戸時代を中心に行われた利根川・江戸川改修工事に係る展示が中心。昔の利根川は東京湾に注いでいたそうで、水上交通の便を良くし、また氾濫を防止するために、江戸時代に銚子に向けた流れに変えたというのだという。そんな大昔に、これだけの大規模な工事をすることがいかに大変だったか、想像を絶するような話だ。 関宿城博物館から少し上流に、利根川から江戸川が分岐する場所がある。そして、分岐した江戸川の水量や水位の調整、舟運の確保などのために、関宿水門と関宿水閘門があり、その上は渡れるようになっている。 関宿城博物館と関宿水門の間は中之島公園という公園になっており、花々が咲き乱れているだけでなく、閘門完成まで治水を担っていた棒出しの石や利根川治水大成碑、移設された明治時代の橋梁なども設置されている。 関宿水門から江戸川を1kmほど下流に移動した箇所が、地図で見ると、千葉県・埼玉県・茨城県の3県の県境になるので、ちょっと足を伸ばしてみた。ところが、県境を示すようなモニュメントの類は一切なかった。う~ん・・・わざわざ足を伸ばす必要もなかったか・・・。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

関宿水門(10:35) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

千葉・埼玉・茨城県境(11:35) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 川沿いを歩いていると、どうしても橋に目が行ってしまうし、歩いていると橋は格好の目印、目安になる。有料自動車道の橋、鉄道の橋、人も歩ける一般自動車道の橋。とりあえず、この日通過した橋を並べてみました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

首都圏中央自動車連絡道(11:50) |

新利根川橋(12:20) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

東北新幹線鉄橋(13:10) |

利根川橋(13:45) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 川の歴史は氾濫の歴史であり、治水の歴史でもある。そのため、川沿いには多くの水神様を祀った水神宮がある。それは利根川も例外ではない。ただ利根川の場合、相次ぐ改修工事で水神宮自体が消失してしまったため、改めて水神宮が建立されたそうだ。 この日は、水神宮のすぐ先、利根川橋で終了とし、栗橋駅まで15分ほど歩いた。 ちなみに、「利根川橋」ってどこかで聞いたと思ったら、東関東自動車道が利根川を渡る橋も、常磐自動車道が渡る橋も同じ名前でした。同姓同名ばかりで困る。 |

水神宮(13:50) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前回終了時地点である利根川橋へ向かうべく栗橋駅を降りると、駅のすぐそばに「静御前の墓」という場所が・・・。奥州平泉へ逃げた源義経を追った静御前がこの地で亡くなられたそうです。 とはいえ、静御前最後の地とされる場所は他にもあり、実際のところは、よく分からないのかもしれません。折角なのでお参りをして、利根川へと向かいます。 |

静御前の墓(9:15) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

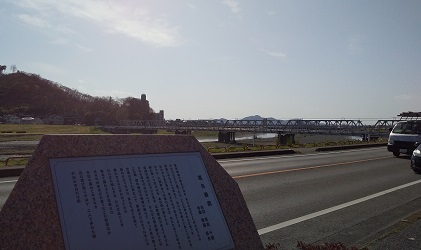

利根川・渡良瀬川合流地点(10:15) |

利根川橋を渡って左岸へ移動。しばらく行くと、利根川と渡良瀬川が合流する地点となります。利根川中下流は河原が少なく、川沿いは葦やら何やらが生い茂っていて近付きにくい場所が多いが、ここは比較的簡単に合流点を見に行けます。もっとも、どこの合流地点も(左の写真も)そうですが、合流地点って写真で見るとピンときませんね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 合流地点から少し歩き、橋を一つ過ぎた所に「古河城本丸跡」との碑。廃城令により、明治7年に壊されてしまったそうです。 一体いくつの城が壊されてしまったのでしょう・・・。 三国橋を過ぎてそのまま左岸を歩いていると、左手に古河ゴルフリンクスが見えてきた。あら!このまま進んでもいずれ川沿いに戻るものの、谷中湖に行くには遠回り。急ぎ三国橋まで戻り、橋を渡り右岸へ。その途中が茨城県と埼玉県の県境。そして「三国橋」という名称にもある通り、橋の少し上流、ちょうど右下の写真の真ん中あたりが、茨城・埼玉そして栃木の三県の境となる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古河城本丸跡(11:10) |

埼玉・茨城・栃木県境(11:30) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 三国橋を通り過ぎたあと、立派な水門を経て、ハート型で有名な渡良瀬遊水地、いわゆる谷中湖を右手に見ながら歩く。その真ん中の西側辺りが、本日2つ目の三県境。そこに向かうも、ちょうど何かの番組ロケをしていたため近づけず、先に「道の駅きたかわべ」で食事をすることにした。この付近は鯰料理が有名とのことなので、昼食も鯰の天ぷらとざるうどんを頂く。鯰の身はウナギと言われても分からない感じで、クセがなく美味しい。道の駅の展望台からは谷中湖が見渡せるが、広すぎてハート型が実感できない。 | 「道の駅きたかわべ」にて(12:50) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 昼食後、改めて三県境へ。ここは、埼玉・栃木・群馬の県境。通常の三県境は、川の真ん中だったり、山のてっぺんだったりするが、平地にある三県境は全国でここだけだそうだ。折角なので、三県を跨いだり、一瞬で駆け抜けたりと、子供じみたことをしてみた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

埼玉・栃木・群馬の三県境(13:15) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 谷中湖は、足尾銅山の鉱毒対策として、谷中村を水没させてまで作った人工湖。そのことと、ラムサール条約に登録されている本州最大の湿地帯だという事実が今一つ結びつかないが、歴史的にも、自然の上でも貴重な場所。折角なので、三県境に近い西橋から、中央にある中之島に渡り、北橋へと歩いてみた。 歴史を知らなければ、普通にのどかで綺麗な湖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

谷中湖西橋入口(13:30) |

谷中湖北橋(13:50) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 谷中湖を後にし、さらに北へ。途中、水没した場所にあった墓地すべてを集めた旧谷中村合同慰霊碑を通り、湿地資料館へ向かうも土曜日は休館。この日は渡良瀬川からは少し離れているが、藤岡駅にて終了とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前回の続き、東武日光線藤岡駅からスタートなのですが、一か所、行き忘れた所があったので、一つ手前の板倉東洋大前駅で降りて雷電神社へ(ここは横着してタクシー使用)。利根川・渡良瀬川周辺には雷電神社がいくつもあり、ここがその総本宮だそう。雷様を怖れ、敬う気持ちはよく分かるけれど、西暦598年聖徳太子創建ってホントか!? 下左の写真、建物の彫り物は、10代目左甚五郎の親方・石原常八によるもの。表参道にはもちろん、鯰の天婦羅屋さんがありました。 ちなみに、タクシーの運転手さんから聞いたのですが、この日の翌日3/21(土)が渡良瀬遊水地のヨシを野焼きする日だそうです(写真下右はネットニュースより拝借)。事前調査不足>< |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

雷電神社(10:10) |

渡良瀬のヨシ焼き |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新開橋から渡良瀬川越しの筑波山(11:20) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

渡良瀬大橋(14:20) |

田山花袋記念文学館(15:00) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 館林駅近く、城沼の畔にある田山花袋記念文学館に立ち寄り。田山花袋なんて教科書でしか見たことがないかもしれないが、ここが花袋が生まれ育った場所で、記念文学館のすぐ傍には旧宅も残っている。で、なぜここに寄ったかというと、実は花袋は大正時代に山岳小説っぽいものを何作品か書いているのだ。ということで、花袋についてお勉強してきました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 館林から渡良瀬大橋まで戻り、そのまま橋を渡って雲龍寺へ。ここに、足尾鉱毒事件で農民のために尽力した田中正造翁のお墓がある。正造翁の遺骨は被害民ゆかりの地に分骨され、お墓もいくつかあるそうだ。 そこからまた、川沿いを歩き始める。昨日同様暖かいが、風もほとんどないため汗が滲むくらいだ。利根川、渡良瀬川の橋は、なぜだかシンプルなものが多い。アーチ橋とか、トラス橋(三角形を上下交互に重ねたような形)とか。川崎橋などはかなり錆びていて古そう。 |

田中正造翁の墓(9:15) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

高橋大橋(9:40) |

足利バイパス(10:00) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

川崎橋(10:40) |

福寿大橋(11:45) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地図で見ると、福寿大橋を過ぎたあたりで渡良瀬川が大きく湾曲している箇所がある。「どうしてこんな風になったんだろう」と思い、その近辺で意識して川の近くを歩くと、こんもりとした森のような場所に、突然「岩井山城跡」の矢印が。確かに川に囲まれていて天然の要害と言えなくもないが、「城」というにはあまりにも小さい。攻めてきた敵もスルーしそう。登ってみると、神社や地蔵尊(要はお地蔵さまですね)などもありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 気になっていた湾曲部を見るため、岩井山から反対方向へ降りてみると、地図でカクッと曲がっている箇所は、下左の写真のようになっていた。あそこだけ岩盤が堅いのかな。山のすぐ下が瀞になっていて、これ以上近づけませんでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 左:湾曲して流れる渡良瀬川、右:地図上の形 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 湾曲部の先、田中橋からすぐの所にJR両毛線足利駅がある。足利駅ってもっと大きな駅かと思ったけど、意外と小さい。でも、田中橋とは反対側、すなわち北口の方は歴史のある街並みで結構お洒落。折角なので、日本最古の学校である足利学校や、足利氏の氏寺である鑁阿寺に行ってみた。足利学校の創建は奈良時代など所説あるようですが、少なくとも1540年代にはザビエルさんによって世界に紹介されているのだとか。スゴい。 鑁阿寺(ばんなじ)って、名前が格好いいですね。絶対読めない。名物だという足利しゅうまいを頂きました。味はフツー。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

足利学校(13:40) |

鑁阿寺(14:10) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 八雲神社からすぐ近くにある橋が緑橋。そこから東武伊勢崎線野州山辺駅まで歩いて今回は終了です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| コロナの影響で、半年以上、山にも川にも行けませんでした。まだ収まったわけではありませんが、ソロリソロリと始動です。早く元に戻るといいですね。 前回3月は菜の花が咲き乱れていましたが、今回は秋なので彼岸花。赤い色と独特のフォルムが綺麗です。 |

彼岸花 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今回は、栃木県足利駅隣の野州山辺駅スタートで、群馬県の桐生駅まで。県境を渡良瀬川沿いに歩くいているとすぐに気付く。どこにいても赤城山が見える。「上州名物、かかあ天下とからっ風」とまで言われる乾いた風は、この赤城山から吹き降ろしてくる。今回は20度台後半とむしろ暑いくらいだったが、冬は寒いのだろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鹿島橋と赤城山(9:50) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

雷電神社(10:30) |

葉鹿橋に来たところで、少しだけ川から離れ雷電神社へ。前回、板倉の本宮に寄りましたが、渡良瀬川沿いには結構雷電神社があるようです。とはいえ、雰囲気的には、ちょっと寂れ感があります。 余談だが、この辺りを歩いていると、太陽光発電施設をちらほらと見かける。上州の土地が痩せていること、陽当たりが良いこと、あと恐らくは土地も余っているのだろう。これも時代の流れだろうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右の写真が桐生自動車博物館なのですが、今回はコロナで休館中でした。 桐生と自動車。一体何の関係があるのかと思ったら、桐生に多数残っているのこぎり屋根の旧織物工場の保存と有効活用を両立させる方法として、自動車博物館になったのだそう。昭和30・40年代のトヨタ車が展示されているらしいです。 桐生の街並みを遠く右手に見ながら、昭和橋・錦桜大橋・桐生大橋と進み、上毛電鉄富士山下駅の脇で本日は終了。久しぶりなので、いつもより歩いた距離・歩数は少ないのに疲れました。 そこから上毛電気鉄道に乗って西桐生駅へ。勝手な憶測ですが、上毛電鉄は銚子電鉄ほどではないにしろ、そこそこ経営が厳しいのかな、と思いました。というのも、この日の電車は「はしる水族館」というコンセプト。翌日はHALLOWEENモードの飾り付け。特に2日目は手作り感満載で、企業努力を感じました。ガンバレ! |

桐生自動車博物館(11:40) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

桐生織物記念館 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 折角桐生に来たのでしばし観光。桐生織物記念館でジャガード機など古い織機を見学したり、桐生の歴史DVDを視聴したり。それから有鄰館を眺め、夕飯は折角なので、ひもかわうどんを頂きました。ひもかわうどんはDVDで視た染色前の絹糸の束(?)にソックリで、なるほどそういうことかと思いましたが、食べにくいって…。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

有鄰館 |

ひもかわうどん |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 遊歩道入口の高津戸橋は真っ赤な橋。なぜでしょう、自然と赤い橋は妙にマッチします。わずか数百メートルの遊歩道を行くと、すぐに、はねたき橋が見えてきます。こちらは、エヴァンゲリオンの使徒みたいなちょっと独特な橋。下から見る個性的のフォルムが魅力的。久しぶりに素敵な橋に出会った気がします。 はねたき橋で右岸に移り、122号線をしばらく歩いてから、福岡大橋で左岸に戻る。その後、利根八木原大間々線(257号線)を歩いていたら、途中に穴原薬師堂という看板があったので寄ってみました。江戸時代の建てられたお堂でみどり市の指定重要文化財らしい。さらに進むと、貴船神社に到達する。平安時代の旱魃の際に、京都貴船神社の祭神・高龗大神(たかおかみのおおかみ)の分霊を奉った所、雨が降ったのだとか。そんな昔から、京都と交流があったのか…。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

穴原の薬師堂(10:55) |

貴船神社(11:15) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 貴船神社を過ぎてから水沼駅までの約4.5kmがちょっと大変だった。普通の車道のはずなのに、途中から対面通行が難しいくらい狭くなり、アップダウンもある。しかも上流に向かって右手の山側はしばしば落石防止のネットがない状態で、常に右から石などが落ちてこないか気にしながらの緊張感ある歩行。実際、道路の上には、落石が散らばっていた。 水沼駅の先にある歴史民俗資料館に寄るつもりだったが、コロナの影響で、近くの公民館まで人を呼びに行って、わざわざ開けてもらわないと見られないらしい。そこまで興味があったわけでもなく、この辺りの歴史をちょっと知っておこうかなと思った程度なので、そのままスルー。コロナのせいもあるのだろうけれど、田舎の歴史民俗資料館はあまり訪れる人もいないのだろう。 ここで今日の橋をレビュー。はねたき橋以降はちょっと地味です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| わたらせ渓谷鉄道は1両編成で、運行も1時間1本程度。でも、銚子電鉄や上毛電鉄と違って、結構乗車率は高そうです。下左の写真は、わたらせ渓谷鉄道と渡良瀬川を一緒に撮りたくて、ちょっと待って撮ったもの。 この日は、中野駅近くの東橋にて終了。中野駅はもちろん無人駅です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

わたらせ渓谷鉄道と東瀬橋(13:50) |

中野駅にて(14:10) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前回の終了地点、わたらせ渓谷鉄道中野駅近くの東橋から再開。この辺まで来ると家からかなり遠く、ここに来るだけで4時間半もかかってしまいました。 11月下旬にしては暖かく、紅葉を楽しみながら気持ち良いウォーキングができました。外を歩いているだけなので「三密」の心配はありませんでしたが、GoToの影響で施設は人だらけ、道路は車だらけでした。 |

神戸駅(11:50) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小1時間歩いたところで、東国文化歴史街道(国道122号線)から右に外れます。というのも、草木ダムを下から見上げたかったから。途中、「神戸」と書いて「ごうど」と読む駅を過ぎ、東運動公園へ。ここから見上げるダムがドーン!なかなか写真では伝わりませんが、さすがの迫力です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

草木ダム(12:20) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

石原和三郎歌碑(12:40) |

ダムの下から大きく西側を回ります。途中、童謡ふるさと館というのがあるのですが、今回は時間の都合でパス。すみません。ここみどり市出身の作詞家さんで、「うさぎとかめ」や「金太郎」、「大黒様」など誰もが知っている童謡を作詞された石原和三郎さんを記念して建てられたとのこと。外にあった「♪もしもしかめよ かめさんよ~♪」の歌碑だけ写真に収めて失礼しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ぐるっと回った上が草木ダム、通称:草木湖となる。この辺りから富弘美術館までが、景色も良く、一番観光客の多いゾーンではないでしょうか。 草木ドライブインで建物の裏に回ると、寝釈迦さまのレプリカ像があります。本物は袈裟丸山中腹にあり、全長3.8mほどの大きさだそうです。 |

草木湖(13:00) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

寝釈迦(レプリカ)(13:25) |

富弘美術館(13:40) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 草木ドライブインのすぐ横にある富弘美術館へ。元中学校の体育教師だった星野富弘さんは、仕事中の事故で頸椎を損傷し、両手足が動かなくなってしまいました。それでも口で筆を咥えて詩画を書き始めたという方。ここに来るのは20数年ぶりですが、この方の文章は、読んでいて優しい気持ちになれ、時々はっとさせられます。確か詩画集も持っていたはずなのに、どこへ行ってしまったのだろう。 美術館見学後、そのまま湖沿いを歩く。朱色の草木橋と、湖に映る朱色の影、そして紅葉の赤が映えてなかなか綺麗です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

草木湖と草木橋(14:20) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

沢入駅(15:05) |

草木橋を過ぎたあたりから、正直あんまり見所がなくなります。約2時間、14,000歩ほど歩いたというのに・・・。途中、「沢入」と書いて「そうり」と読む駅を通過。なんだか難読地名に出そうな駅ばかりです。 結局この日は原向駅まで歩き、日暮れとともに16時半に終了。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 朝一は少し肌寒いのですが、歩いているとすぐに身体が温まってきます。 原向駅から40分ほどで、通洞橋のたもとにある足尾銅山観光という、実際の坑道跡を活用した観光施設に到着。通洞抗口へ向かうトロッコから振り返る感じで通洞橋をパチリ。この施設では精銅の歴史や銅貨鋳造の様子などを学ぶことができ、なかなか面白いです。 |

通洞橋(9:40) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

足尾銅山観光出口(10:30) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 足銅山観光の出口にある看板(↑)。ダジャレかよ!とことん銅頼み。貨幣を模したお土産が色々と並んでいましたが、そこは興味がないのでスルーします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鋳銭座跡(11:00) |

足尾銅山観光のあと、すぐ近くにある古河足尾歴史館にも立ち寄り。こちらは資料が充実していますが、ちょっと堅い感じ。どちらかというと玄人向けです。 大正時代、約4万人と栃木県第二の人口を誇っただけあって家並みが続きますが、その分寂れた感じが淋しい。通りの横には鋳銭座跡の碑。見所は色々あります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 足尾駅近くの古河掛水倶楽部に立ち寄り。ここは、足尾銅山最盛期に、古河財閥の迎賓館として使用された施設とのこと。とにかく立派。国の登録有形文化財に指定されているそうです。 見学していたら、明治時代後半築(?)、大正時代改装なのにビリヤード場があるし、展示されていた写真によると足尾に大相撲の巡業も来ていたそう。かなり栄えていたのですね。 |

古河掛水倶楽部(11:20) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

銅親水公園(12:40) |

足尾砂防ダムのある銅親水公園に到着。足尾環境学習センターを見学。ここ足尾周辺には約30の砂防ダムがあるそう。銅山の影響による鉱毒事件は知っていましたが、煙害の認識はありませんでした。銅山の煙害で松木渓谷の草木が枯れて禿山に。そのせいで流出した土砂を防ぐための砂防ダムだそです。今は植林等でだいぶ山も戻ってきているようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 足尾環境学習センターで、「足尾砂防堰堤」というダムカードを頂いてしまいました。こんな所でも配ってるんだ。しかも砂防ダムのカード。 今回はここで終了。間藤駅までのバスは1日数本しかないので、結局駅まで歩いて戻ることに。トータルの歩数は、結構なものになりました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| To be continued・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||