| ◆◆◆ 東高野街道 ◆◆◆ | ||||

| 古代の官道 現在の藤井寺市域には、古代からの重要な 街道が2本通っていました。市の東部域を南 北に通り抜けるのが東高野街道です。東高野 街道は旧国府(こう)村内で長尾街道と交差して います。 もともと生駒山地の西側山麓に沿って南北 通路として使われていた古道が、後に古代の 官道の一つ「南海道」として整備されたもの と言われています。 高野山詣での街道 京の都と河内国府を結ぶ重要な道でもあり ましたが、この道の持つ役割の大きさは、平 安時代に空海が高野山に真言宗の修行場を開 いてから後のことでしょう。 国府の役割が低下していくにつれて官道と しての重要性は薄まり、仏教信仰の大衆化と ともに、参詣道としての役割が大きくなって いきます。 京の僧侶が高野山へ修行に行くのによく利 用する街道となり、やがて貴族たちの間で高 野山への参詣が流行します。さらに、それは |

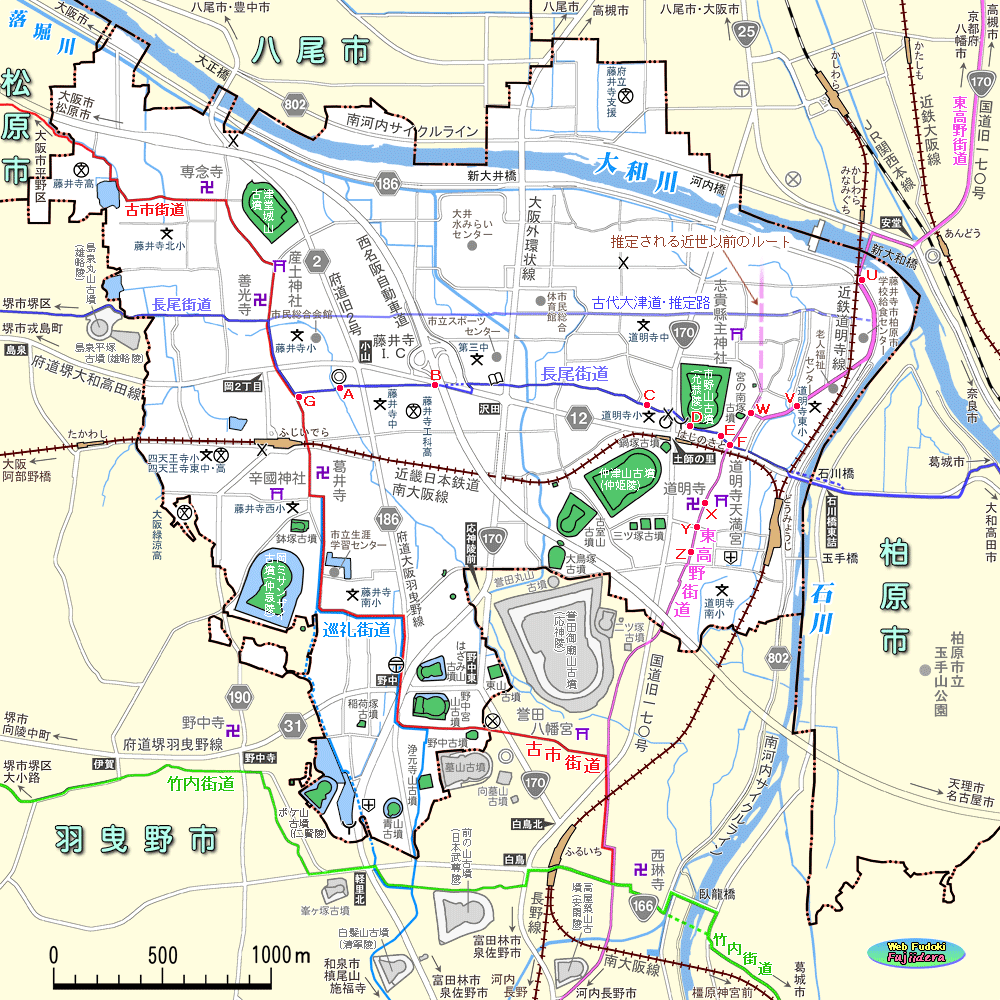

① | 藤井寺市域と長尾街道・東高野街道・竹内街道の様子 | ||

nagao-kaido/m-kyukaido.png) |

||||

| ※ ○の地名は旧村名で、現在も地区名として存在する。他の街道との交叉地点であった。 ※ 市町村名及び境界はすべて現在のもの。 |

||||

| 武士や商人から一般庶民にまで広がり、多くの人々が高野山を目指してこの街道を旅しました。やがて近世に至って、この街道は「東高野 街道」と呼ばれるようになったのです。街道沿いには「弘法の井戸」と呼ばれる水飲み場が所々にあり、街道を行き交う人々はそこで休息 のひと時を過ごしたと言われています。 大阪府内で一番長い街道 東高野街道は京都府の石清水(いわしみず)八幡宮から洞ヶ峠(ほらがとうげ)を通り、生駒山麓に沿って南下します。大和川を渡ると、石川の流れと並行 して河内長野市まで至り、ここで西高野街道と合流します。この総延長は約50kmにもなり、大阪府内では最長の街道です。 河内長野からは1本の高野街道となり、紀見峠を越えて和歌山県に入り、橋本市を経て高野山に至ります。高野街道には、ほかにも中高 野街道、下高野街道がつながっていました。最も東を通るルートとして「東高野街道」の名が付きました。 古代のルート 東高野街道は、時代によってその道筋の一部が変化してきています。当初の古代のルートでは、生駒山麓を南下してきた街道は、現在の 柏原市安堂付近で旧大和川を渡って西へ進み、古代寺院の船橋廃寺のところで南に下ります。そして、同じく古代寺院の衣縫(いぬい)廃寺の横 を通って南下し、やがて道明寺(古代には土師寺(はじでら))の横を通り、さらには現在の羽曳野市内に入って誉田(こんだ)八幡宮の前を通過します。 この途中に在った衣縫廃寺の推定寺域一帯は、現在は国府遺跡の中心として保存区域になっています。その名が示唆するようにこの周辺に 河内国府の官衙が置かれていたと推定されています。 基本的にはこのルートが古代の道筋であろうと推定されますが、もう一つの古代の官道・大津道(おおつみち)の推定路の東延長線が旧大和川 を越えた地点は、南下してきた東高野街道との交点でもあり、元々はこちらが古代のルートであった可能性もあります(上の①図)。 いずれにしても大和川をどこかで渡らなければならないのですが、古代では船による渡河だったのか、橋が架かっていたのか、はっきり とはしません。「河内大橋」という朱塗りの橋の名が万葉集に登場しますが、この橋が大津道の渡河位置とも考えられるし、もう少し北の 安堂付近とも推測されます。この橋については諸説いろいろとあって、よくはわかっていません。 |

||||

| ② | 藤井寺市域周辺の昔の街道 | |

|

||

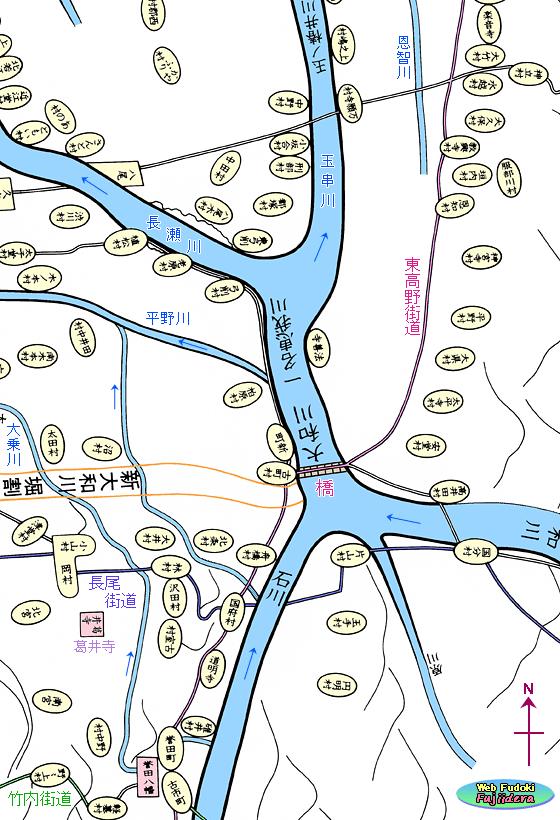

| 近世からのルート 古代寺院の衰退や廃寺によって、東高野街道のルートは だんだん変わってきたと思われます。近世の大和川付け替 えが行われる以前の推定路としては、旧大和川の石川との 合流点の北部で東西向きに渡河していたと思われます。た だし、この渡河が渡し船によるものか、あるいは橋が架か っていたのか、明確にし難いところです。万葉の時代でさ え「河内大橋」が架かっていたので、近世にあっても何ら 不思議ではありません。一方、江戸時代では幕府の政策に よる影響も考えられます。実際、付け替え後の新大和川で は東高野街道が渡河するための架橋は認められず、渡し船 が使われました(後述)。 近世になると大和川の川筋を示す種々の絵図が作られ、 現代にも残されています。それらの絵図には主要な街道筋 も描かれており、古街道を知る上で参考にすることができ ます。 絵図に見る近世の東高野街道 右の図は、『藤井寺市史・第10巻・史料編八上』に掲載 された「河摂水脈の図」の読み取り図の一部です。絵図は 模写されたものですが、製作年は入っていません。特に絵 図の標題らしきものはないのですが、絵図内の添え書きに 『此一図者河摂水脉(脈)之図處也…』とあるので、市史で は「河摂水脈の図」としたものと思われます。「河摂」つ まり、河内国と摂津国にまたがる水脈=河川の流路を描い た絵図ということになります。 絵図を見ると、東高野街道が大和川を渡河する位置には 橋が描かれています。つまり、渡し船ではなく橋を通る渡 河だったことがわかります。ただし、この橋が常設の橋で 長期間に渡って使用されていたかについては疑問もありま す。と言うのも、この絵図の上部に描かれている大坂城北 部から中之島に掛けての川(現大川)には何本もの橋が描か れていますが、これらの橋にはみな橋脚も描かれています。 ところが、右図中央の大和川の橋だけには橋脚が描かれて いません。単なる描き忘れでないとすれば、普通の橋とは 異なる簡易な板橋ではなかったかとも考えられます。旧大 和川のこの部分は川幅がかなりあり、簡易橋だと大増水の 時には流されたことも想像できます。長い時代に渡って利 用された橋なのか、疑問に思わざるを得ません。 この絵図の原本が描かれた時期については、市史の解説 |

|

||

| ③ 近世の川筋と東高野街道 制作年不明(元禄末期か)・白江久子家蔵 『藤井寺市史・第10巻・史料編八上』(藤井寺市 1991年)掲載「河摂水脈の図」読み取り図より 部分を切り出したうえ、着色加工や色文字追加等、一部を加工している。 |

|||

| では大和川付け替えの直前期であろうと推定しています。つまり、元禄時代の終わり頃ということになります。その根拠として、絵図の中 に書かれている「新大和川 掘割墨引」の文字を挙げています。新大和川の計画線が大阪弯まで描き込まれているのですが、このことから 付け替えが決まった後、新川ができるまでの間であろうと考えられています。市史の解説には、次のような一節が見られます。 『…(前略)…本図の最大の特徴は、「新大和川掘割墨引」すなわち宝永元年(1704)に新しく開さくされた新大和川の計画線を描いている ことである。この新大和川の開さくによって、大乗川や東・西除川が切断され、また玉串川・長瀬川の旧河道開発や深野池・新開池などの 干拓が進み、景観が一変した。…(中略)… 恐らくは、やがて失われると思われる大和川の旧態と、新しい河道にかかわる部分を描くのが 本図の目的であったとみられる。』 この見解については、私は少しばかり疑問に思っている点があります。と言うのは、この絵図に描かれている水脈や名称について、現況 認識に誤りがあったのではないかと思われる点がいくつかあるからです。原本の製作者が絵図の範囲をすべて現地調査したとは考えにくく、 他の絵図や伝聞情報を参考にした箇所も多かったのではないかと思われます。他の点も含め、私が気になった点を以下にまとめてみます。 ③図の範囲にはない部分を含む絵図全体を対象としています。 |

|||

|

|||

| このような疑問点を踏まえて考えてみると、私にはこの絵図は大和川付け替えの後に描かれたものではないかと思えてきます。藤井寺市 史の解説が言う『やがて失われると思われる大和川の旧態と、新しい河道にかかわる部分を描くのが本図の目的であったとみられる。』と は逆に、「失われてしまった旧大和川流路や池の広大さ、影響を受けた村々の多さとその分布する範囲の広さ、そのことを見てわかる形で 残そうとした。」と私は推測しました。河内国の中央部の田園景観が一変する大規模な治水・新田開発事業でしたが、ここまで様相が大き く変わることをどれだけの人が予想できたでしょうか。幕府が計画した大規模事業のグランドデザイン、つまり付け替え工事計画の全容を 知り得た人は、ごく限られた人たちだったと思われます。民衆の多くは、付け替え完成後に次第に見えてきた変化の大きさに大きな驚きを 感じると同時に、戻ることのないかつての景観に郷愁を覚えたのではないでしょうか。写真などない時代、せめて絵図で全体像を残してお こうと考えても不思議ではありません。絵図は、以前の絵図や人々の証言、伝聞などをもとに製作することになります。 絵図には、模写するに当たっての経過が添え書きとして載っていますが、その中の一部に「… 本図経星霜虫損文字粉々然矣 …」とあり ます。経年により虫喰いによる欠損文字のあったことが見て取れます。また、原本の作図から年数を経て模写されたこともわかります。そ のような経過を考えると、原本の内容が正確に模写されたのかどうか、多少の疑問が残ります。とは言え、街道筋と川筋の関係はよくわる 絵図なので、このページで利用できる史料として紹介しました。なお、③図の原図として使用した「読み取り図」というのは、絵図の印刷 写真では内容が判読できないので、絵図の内容を線画と文字で再構成したものです。『藤井寺市史・第10巻・史料編八上』では、掲載され たすべての絵図について読み取り図が添えられています。内容を読んで調べたい者には、よく配慮された有り難い図です。 |

| 大和川付け替え後の様子 付け替えによって現在のように大和川が流れるよ うになると、東高野街道の大和川渡河は南北方向の 渡河に変わりました。近鉄道明寺線の鉄橋付近の場 所に渡し船があったと思われます。 付け替え後に描かれた大和川絵図ではこの場所に 「船つき場」と書かれています。この位置は明治時 代初めに新大和橋が架けられた場所でもあります。 また、享和元年(1801年)に刊行された『河内名所 圖會(かわちめいしょずえ)』では、大和川を渡河している渡 し船の様子が描かれています(④図)。 やがて、より通行しやすいルートとして、大和川 堤防の一部と控え堤の上を通る道が街道に利用され るようになったと思われます。現在の給食センター や道明寺東小学校の前を通るU~Vのルートです。 この地域の地形の構成により、新大和橋付近の堤 防上から長尾街道との交叉地点付近までは高低差が 無く、ずっと同じ高さの道を通ることができたので す。近世以前の直進ルートだと、高さ5mぐらいあ |

koutsu/4)hashi/1)shin-yamatobashi/yamatogawa-tsukidome.png) |

|

| ④ 河江戸時代絵図に見る新大和川の渡し船(南西より) 『河内名所図会』(1801年)「大和川 築留」より(部分切り抜き) 左右見開きを合成して継ぎ目処理のうえ、かすれ補修や着色、色文字入れ等一部加工。 |

||

| る大和川の堤防を上り下りする必要がありました。明治期に橋が架けられてからは荷車や荷馬車が渡るようになり、段差や坂道の無い堤防 ルートがより一般的になったものと思われます。今日、東高野街道が紹介される場合には、こうして定着してきたルートを一般的な東高野 街道として示すのが普通のようです。 |

||

|

sakurameisyo/6)umegaen/01)6043-2020.4.5.jpg) |

|

| ⑤ 街道の一部 新大和橋(南東より) 2016(平成28)年11月 U 約200mの自転車歩行者専用道路で、南河内サイクルライン の一部でもある。すぐ西側には近畿日本鉄道・道明寺線の大 和川橋梁がある。 |

⑥ 内堤上の街道の一部(南西より) 2020(令和2)年4月 V 堤体の法(のり)面に植えられた桜並木が美しい桜景観をつく っている。南東側の右に見えるのは、道明寺東小学校の校舎。 |

| 大和川から南へ進む 写真⑤は新大和橋を南側から見た様子です。この橋も現在の東高野街道の一部を構成しています。ただし、この橋は明治時代になってか ら架けられたもので、当時は木橋でした。幕府の政策として大きな川の架橋が認められなかった江戸時代は、この辺りには橋は無く、④図 のように渡し船が利用されていました。荷馬車が通行可能な幅で造られた細い橋で、現在は自転車歩行者専用道路の扱いとなっています。 上の地図のU地点がこの場所ですが、ここからV地点の辺りまでが、控え堤の上を通るルートです。堤の上の道路が写真⑥です。幅のある 堤なので以前から車道として整備され、通学用の歩道も整えられました。現在の様子からは、昔からの街道という雰囲気はまったく感じら れません。 |

|

|

|

| ⑦ 街道が南に折れる国府八幡神社の前(南東より) W 堤上の道路を進んで来た街道は、ここで南(左)に折れる。 近世以前は右側から直進して来ていたと思われる。 2013(平成25)年3月 |

⑧ 長尾街道と交差する東高野街道(南より) F 府道12号の北側。直進すると国府遺跡方面に行く。写真中央 が長尾街道との交差点。右へ行くと国府台地から下って行く。 2011(平成23)年4月 |

| V地点からW地点まで来ると、街道は写真⑦の国府八幡神社の前で南へ直角に向きを変えます。近世以前のもともとの東高野街道は、北 の現在の大和川の方から真っ直ぐに国府八幡神社の前に通っていたものと思われます(地図内の推定ルート)。神社の前から府道12号までの 部分が写真⑧の道で、府道から神社の方を見ています。写真に見える石畳の部分は、東西に通る長尾街道と交叉する十字路です。右側の東 方向に進むとしだいに下って行きます。国府台地の東側段差地形の部分です。写真の手前側(南側)に進んで府道を渡ると、すぐに近鉄・南 大阪線を踏切で越えて南下して行きます。そして、写真⑨⑩のX地点に至ります。 |

|

|

|

| ⑨ 東高野街道(南より) 2018(平成30)年3月 X 右側の塀の上に見える木々は道明寺天満宮の森。左手手前に 道明寺がある。近年、藤井寺市によって歴史街道として整備さ れ、カラー舗装が施された。 |

⑩ 東高野街道(南より) 2017(平成29)年8月 夏場には御神木の大樹が木陰をつくり、 鬱蒼とした雰囲気が漂う。 X |

| 道明寺天満宮の横を通る 写真⑨⑩は、近鉄南大阪線を越えて南下し、道明寺天満宮の横を通る辺りの様子です。 現在の道明寺天満宮の境内は、明治の初めまでは天満宮を含む全体が「道明寺」で、幾つ もの塔頭が存在する神仏習合の一山寺院の形態でした。 写真⑨⑩の通りは、季節が異なるとまるで雰囲気が変わる場所でもあります。市の事業 によって道路がカラー舗装され、「東高野街道」の標柱も建てられました。街道脇に立つ 大木は御神木としてしめ縄が掛けられ、小祠も祀られています。道行く人々のために古く からあったのかと思いきや、意外と新しいもののようです。 写真⑪は、『カメラ風土記ふじいでら』に載っている昔の東高野街道の同じ場所の様子 です。風土記では「昭和10年代」と紹介されていますが、少年たちの服装や持ち物を見る と、戦後のものではないかと思われます。いずれにしても、この頃には小祠は無く、しめ 縄も掛けられていません。信仰の対象となった時期は案外新しい時代のようです。 それにしても街道周辺の様子が一変していることに驚かされます。天満宮の杜と大木の 組み合わせを見ることでこの場所だと特定できますが、そうでもなければどの場所かわか らない変貌ぶりです。存在感の大きい大樹ですが、7,80年の時を経ているのに同じよう な大きさに見えます。写真⑪の時点で、すでに相当な年輪を重ねていた大木だったことが |

|

|

| ⑪ 東高野街道(南より) 昭和10年代 X 『カメラ風土記ふじいでら』(藤井寺ライオンズ クラブ 1979年)より 後方は道明寺天満宮の森 |

||

| わかります。天満宮が道明寺であった時代も、その道明寺の旧伽藍が洪水で流された様子も、この巨木はずっと見てきていたのでしょう。 | ||

|

|

|

| ⑫ 道明寺の横を南下する東高野街道(北より) X この先で南へ下って行く。⑬の反対方向。直進してやがて 誉田八幡宮の前を通る。道明寺は明治以前にはここにはなか った。この部分の道路は、実は明治以降に付け替えで造られ た道路である。 2013(平成25)年3月 |

⑬ 東高野街道(南より) 2011(平成23)年4月 Y 左手が道明寺の山門。⑫の写真の反対側から見た様子。 この坂で国府台地に上っていく。左手の西側に行くと国 道旧170号、右へ行くと近鉄道明寺駅に至る。中央上部は、 近年に立てられた「東高野街道」の案内標示板。 |

| 道明寺横の坂を下る 写真⑨⑩の場所から南へ進むと⑫のように道明寺のすぐ横を通ります。⑫で見える建物は道明寺山門で ある鐘楼門です。ここから少し南へ行くと、ゆるやかに坂を下って⑬のY地点に来ます。 Y地点で東西に交叉する道はそんなに広くない道路ですが、これでも府道189号道明寺停車場線です。 西側に通っている国道旧170号と道寺駅をつなぐ道路ですが、明治30年代から順次整備されて、ルート全 |

|

|||

| 体が完成したのは、昭和13(1938)年に産業道路 (府道柏原富田林線 現国道旧170号)が開通して からです。戦後になって昭和34(1959)年に大阪 府道に認定されました。 この交差点を右の東方向に進むと近鉄道明寺 駅です。現在は駅前まで直進していますが、実 は府道189号は途中で南の方に迂回するような ルートで道明寺駅に向かいます。全長約600m の短さで、しかも駅に至るのは南周りルート、 という道路がなぜ府道に指定されているのか不 思議な感じです。ルートの真ん中辺りでは、道 明寺天満宮神門の南側に延びる旧道明寺の旧参 道がその一部としてうまく利用されています。 写真⑭は、写真⑬の80年ほど前と思われる、 同じY地点の様子です。昭和4年に藤澤友吉夫 妻が寄進した寺号標の門柱があるので、それ以 |

tera.jinja/02domyoji/28)sando-senzen.jpg) |

|||

| ⑭ 戦前の道明寺と東高野街道の様子(南より) Y (戦前の絵葉書写真より) 藤澤氏寄贈の寺号標があり、昭和4年以降の写真と思わ れる。寺号標の門柱は東を向いて建てられていた。右側の 坂道が新しい街道で、当時は土の道であった。 |

⑮ 変えられた東高野街道 〔GoogleEarth 2023(R5).5.10〕 より 当て曲げを無くして 直線化されている。※の道路は 昭和になってから造られた。 |

|||

| 後に撮影されたことがわかります。門柱は現在とは違って東向きに建てられており、左基と右基の位置も現在とは逆になっています。 |

||||

| 消えた「当て曲げ」-付け替えられた街道 写真⑭で門柱の前を通る土の坂道は現在と同じ東高野街道なのですが、実は、この 部分の街道は新しく造られた道路です。写真⑮で示していますが、元の東高野街道は もう少し東側を通っていました。Y地点の所でクランク状に曲がっていたのですが、 これは「当て曲げ(遠見遮断)」と言われる道路構造です。城下町によく見られる防御 の仕組みですが、寺内町の町割りでも用いられています。道明寺の寺内でも門の設置 とともに当て曲げが何ヵ所か設けられていました。最も大きな当て曲げがY地点の所 だったのです。 このY地点の当て曲げは、本来の東高野街道をわざわざ曲げて少し東にずらすこと で設けられていました。それを今のように直線化したのは、実は、本来の街道筋に復 元したということになるのです。寺内町の成立は中世から近世に掛けての頃と思われ ますが、直線化によってそれ以前の古代からの街道筋に復元されたわけです。 ⑯図は「道明寺」のページに紹介している地図で、江戸時代までの道明寺寺内の町 割りを復元した図です。この中で、寺内町特有の「当て曲げ」の様子を見ることがで きます。東高野街道が曲げられた様子もよくわかります。 写真⑰は、写真⑮のP地点から北側を見た様子です。この場所では、現在の街道筋 から斜めに右側(東側)に曲がっていた旧街道の痕跡を見ることができます。現在は駐 車場や資材置き場に利用されている三角形の土地が、旧街道筋の曲がり口を教えてく れています。旧街道筋に沿っていた道明寺(天満宮)の塀が、ブロック塀に変わって同 じ位置に続いています。 ずっと以前、私はこの場所を見るたびに「天満宮の塀がどうしてこんな所で不規則 な曲がり方をしているのだろう?」と疑問に思っていました。藤井寺市史にあった町 割り図を見た時、やっとその疑問が解けました。「街道は付け替えられていたのだ!」 と驚くとともに、「あの三角土地は、そういうことだったのか。」と理解しました。 近世まではこの寺内町としての道路構造が有効性を持っていましたが、現代社会で は自動車輸送の登場とともに、通りにくい危険な交差点という存在に変わりました。 東高野街道でもX地点からY地点にかけて直線化され、Y地点の当て曲げは消えまし た。この街道付け替えの工事がいつ行われたのかは、よくわかりませんでした。明治41 年測図の陸地測量部地形図では、まだこの当て曲げが示されています。大正10年測図 の地形図では無くなっているので、その間に街道が付け替えられたと思われます。大 正時代の中頃に道明寺の新しい本堂が落成しており、その時期に道路建設が行われた のではないかと推測されます。 現代にも存在する「当て曲げ」 写真⑱は、現在も見ることができる「当て曲げ」の道路です。⑯図で、新家町にあ った西門と高札場の部分の当て曲げです。南側の角は少し斜めに切られていますが、 当て曲げの基本構造は21世紀の現在もそのまま残っています。通る自動車にとっては やっかいな交差点ですが、これも一つの歴史遺産と言えるのではないでしょうか。 新家町内にはもう1ヵ所の当て曲げがあります。⑯図で新家町の南部分に示された ○印の所がそうです。三叉の交差点ですが、東高野街道は東西にずらされています。 ここの当て曲げは街道のずれ幅が小さく、写真⑱の地点よりは見通しやすい感じです。 この程度だと防御の役に立ったのかどうか、少々疑問にも思われる曲げ方です。 当て曲げの道路は、現代のような自動車社会になる前に直線化されていれば、日々 の交通はもっと安全でスムーズに行うことができたでしよう。しかしながら、当て曲 げが存在するような場所の多くは、古くから街区が形成されてきた所でもあります。 その町を守るためにこそ造られた当て曲げです。当然ながら、街道沿いには旧家の屋 敷が並んでおり、街道を直線化するという事業を行うのは極めて困難なことだったと 思われます。各地に現存する寺内町に「当て曲げ」が存在するのは、意図して残した のではなく、残さざるを得なかったというのが実情でしょう。まさに「遺産」と言う のに相応しい存在となっています。 |

tera.jinja/02domyoji/34)m-machiwari.png) |

|

| ⑯ 道明寺門前の町割り復元図 『藤井寺市史第二巻・通史編二・近世』より 市史掲載の図をもとに色彩図を作成。一部名称や 記号、スケール等を加えている。 |

||

|

||

| ⑰ 旧街道筋の痕跡(南より) 2025(令和7)年10月 旧街道筋に沿って天満宮の塀が曲がっている。 |

||

|

||

| ⑱ 西門・高札場の位置のあて曲げ(北より) 2025(令和7)年10月 |

| 高野山への参詣道にある弘法伝説 東高野街道をY地点から南へ100mほど進むと、街道脇に「弘法大師御休石(おやすみいし)」と書かれた案内板の立つ場所があります。写真⑲ がその様子です。ここに置かれているのは、なんと一枚の大きな石です。その名の通り、「弘法大師が腰を掛けて休んだ」と伝えられる石 です。これについては、市の『広報ふじいでら』2014年8月号「ふじいでら歴史紀行(91)」で紹介されています。抜粋で紹介します。 |

||||

|

『(前略) 弘法の御休石は、高さ1.7m、幅1m、厚さ0.5mほど の大きな片岩の自然石で、そもそも今の場所から少し南側にあった といわれていますが、いつ頃から今の場所に安置されるようになっ たのかは不明です。(中略) 弘法大師にまつわる伝承は、全国に数多く言い伝えられ、一説に は数千を数えるといわれています。そのすべてに弘法大師が直接関 わったとは、到底考えられませんが、伝承には、弘法大師が地面に 杖(つえ)を突き立てると清水が湧いたというような水に関わるものが 特に多く残っています。 道明寺の弘法の御休石にまつわる伝承も水に関するものです。そ の言い伝えによれば、弘法大師がこの地を訪れ、水を求めたときに、 水を献じた地区の井戸水が澄んだといわれています。 |

|

|

||

| ⑲ 弘法の御休石(おやすみいし) Z 改修により堂宇は撤去され、石は 露天展示になった。 2024年4月 |

⑳ 改修前の弘法の御休石 御休石は祠の中に立てて 置かれていた。 2014年11月 |

|||

| 明治時代以降、地区内の25軒ほどで大師講(たいしこう)が組織され、弘法の御休石を信仰し、毎年、弘法大師の命日にあたる新暦の4月21日に は、提灯(ちょうちん)に灯をともして、石を洗い掃除をしてお供えをしていたと伝えられていますが、現在では、花を供えるなどして地区の有志 によって管理されています。 祠(ほこら)には「弘法大師 御休石 大坂 から堀 施主歌川」と書かれた風情のある額が掲げられ、古くから東高野街道を歩いて弘法大師が 開山した高野山へ向かう参詣者が、一息をつく休憩場所になっていたと思われます。』 東高野街道沿いの新しいシンボルに 弘法大師生誕1250年で大師生誕の日の2023(令和5)年7月27日、御休石改修工事の竣工を記念する除幕式が開催されました。 これは、道明寺地域のまちづくりを推進する「道明寺まちづくり協議会」が、弘法大師ゆかりの御休石が祀られていた堂宇を、地域有志 の協賛を得て、デザインを一新した地域の新たなシンボルとなるよう改修事業を行ったものです。7月20日に藤井寺市が発表した報道資料に は、この取り組みや御休石伝承について次のような説明が掲載されていました。 『弘法大師御休石の伝承 昔、弘法大師が、御本山高野山から全国を行脚され、この東高野街道を通る道すがら、道明寺のこの地で、 通称「大師さんみぞ」と呼ばれていた用水路のそばの道端にあった大きな石に座られて一服されておられました。その後長い年月が流れ明 治の頃、この石はその用水路に橋として架けられ、人や馬が行き交うようになりました。すると不思議なことにその橋を渡る馬たちが足を 怪我することが増えたため、村人たちが話し合い、弘法大師が座られていた石を人や馬が足蹴にするから罰があたったのだろうということ で、この石を祀ったところ怪我が無くなったと言い伝えられています。』 『道明寺エリアの新しいシンボルに この御休石は、弘法大師を信仰する地元の人々により「弘法大師講」が作られて管理されてきま した。改修にあたって御休石の歴史を調査した結果、新しい事実が判明しました。これまでは、明治時代に大師講が作られたと考えられて いましたが、実は江戸時代後期に大師講が編成されたようです。さらに350年前の絵図にも御休石が描かれていました。石は片面が擦り減 っており、祀られる前は近くの溝の石橋として、東高野街道を往く人々を数百年も支えてきたことがうかがえます。弘法大師のお休み石は 全国にみられますが、このように由来をしっかりと説明できるものはほとんどないと考えられており、この度、道明寺の新たなシンボルと して生まれ変わりました。』 新しく立てられた案内板には次のように説明されています。 『道明寺 弘法大師御休石 京都の東寺から高野山までの中間地点にあたるのが道明寺で、弘法大師(774〜835)が何度も往復したこの 道、東高野街道に架かっていた橋に使われていたのがこの石です。弘法大師がお休みになられた石と伝えられています。 寛文12年(1672)や安永2年(1773)の絵図に描かれた本石は弘法大師生誕1250年の令和5年(2023)に現状へと改修いたしました。本改修は、 心ある有志の方々(裏面に記載)により、また地権者のご理解をいただき、本改修が成ったことを記しておきます。尚、岩質は花崗岩で、質 量は2トン弱あります。』 伝説は飽くまでも伝説ですが、しかしながら、高野山へ通じる参詣道にある場所だけに、何かしらの信憑性を感じさせます。高野山上に 真言密教の修行の場を開き、その後京の教王護国寺(東寺)を与えられた空海は、何度も都と高野山を往復したことでしょうから、後に東高 野街道と呼ばれるこの街道を利用した可能性はかなり高いと思われます。道中の途中、道明寺村の人が水を献じることは十分にあり得えた ことでしょう。 |

||||

| 現代になって-新道路ができる 時代が昭和に変わり、商工業が発達してくると自動車輸送が拡大してきました。従来の街道のまま では、自動車通行には不都合な場所があちこちにあります。自動車輸送に利用できるよう、主要街道 の整備が進められていきました。道を拡幅すれば簡単に済むのですが、街道というものは村々の集落 の中を通っていることが多く、拡幅するには費用と時間がかかり過ぎます。そこで、集落を外れた位 置に新たに道幅の広い道路を建設していくことになるのです。今日で言うところのバイパス道路です。 東高野街道にもバイパス道路が建設されていきます。 東高野街道のバイパス線は、昭和13年に産業道路として完成しますが、これが現在の国道旧170 号です。藤井寺市域を通る東高野街道は道幅が狭く、しかも橋は新大和橋という細い橋だったので、 まったく新しい位置に道路が造られました。大和川を越える橋も新たに「河内橋(かわちばし)」が架けら れ、現在の柏原(かしわら)市から富田林(とんだばやし)市までの新道路が開通したのです。 途中、何度か旧街道と交差しますが、ほとんど全線が新設ルートでした。現在河内長野市までのル ートでは、富田林市以南で何ヵ所か旧街道を取り込んだ部分があります。また、柏原市から北のルー トは多くが旧街道を利用している部分が多く、そのため国道とは言うものの道幅の狭い所が多くて、 |

|

|

| 国道旧170号(南より) 道明寺交差点で、ここから右(東) に進む道路が府道189号。 2025(令和7)年4月 |

||

| 中にはアーケードの商店街となっている所もあります。四条畷(しじょうなわて)市からは府道をつないでおり、京都府八幡(やわた)市に至ります。 戦後、昭和30年代後半からの高度経済成長が続くと、我が国は急速に自動車社会へと進んで行きました。バイパス道路として造られた国 道旧170号も、交通量の急増で、さらにより輸送力のあるバイパス道路の新設が求められました。その結果、バイパスのバイパスとして、 現在の国道170号が主要地方道「大阪外環状線」として建設されました。藤井寺市内の部分が全通したのは1980(昭和55)年のことでした。 そして、1982年に一般国道170号として制定施行され、今日に至っています。 なお、この国道旧170号全線に東高野街道の表示を付けている市販地図がありますが、本来の街道に該当するのは一部なので、全線につ いて表示するのは正しくありません。旧来の東高野街道が現存しているのですから。 |

||