| 【 中ノ地(飛ヶ城池)・堀川跡地 】 |

| 中ノ池〈 なかのいけ 〉 別名:飛ヶ城池(とびがじょういけ) 羽曳野市野々上2丁目 近鉄南大阪線・藤井寺駅より南へ約1.3km 満水面積:2,220㎡(公簿) 水深:1.5m 貯水量:3,000 |

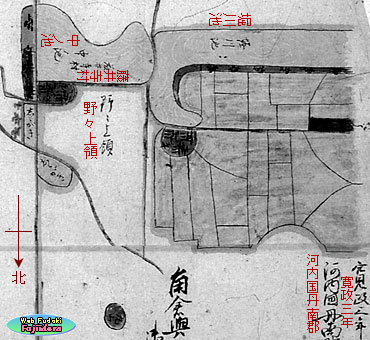

| 別名「飛ヶ城池」 藤井寺市史第10巻掲載絵図『河内国丹南郡野中村領内惣絵図』(寛政3〈1791〉年)に は、「藤井寺村 中ノ池」と記されています(写真③)。「中ノ池」という名称と藤 井寺村の所有であったことがわかります。ところが、別の絵図『河内国丹南郡野中 ・野々上・岡・藤井寺水掛り絵図』(時期不明)では、「藤井寺村 飛ヶ城池」とな っています。ほかにも「飛ヶ城池」となっている絵図がいくつもあります。市史第 7巻掲載の『河州丹南郡藤井寺村明細帳』(宝暦8〈1758〉年5月)の中には、「野々上村 領分 鳶(とび)ヶ城池」という表記も見られます。市史第9巻掲載の『河内国丹南郡 藤井寺村誌』(明治15〈1882〉年3月)には、「飛ヶ城池 村ノ南野々上村領中ニアリ(中 略)壱村ノ用水池ナリ」と「湖沼」の項に書かれています。藤井寺市史掲載の絵図や 史料では「飛ヶ城池」の方が多く見られました。 「中ノ池・飛ヶ城池」の二つの名称が昔から存在したようですが、「中ノ池」と 表記された寛政3年の絵図よりも160年も古い古文書に「飛ヶ城池」の名称が見ら れることから、「飛ヶ城池」の方が古くからの呼称だとわかります。 実は「飛ヶ城池」の名称は、その名の通り「飛ヶ城」から付けられたものです。 中世の鎌倉末期~南北朝期に築かれた城で、記録に出てくる「藤井寺合戦」でその 役割を担ったものと思われます。写真①の「野々上共同墓地」の場所には「墓山」 の小字(こあざ)名がありましたが、その西側と南側には「城ヶ内」の小字名があります。 |

|

|

| ③ 絵図に描かれた中ノ池と堀川(部分切り抜き) 藤井寺市史第10巻掲載の『河内国丹南郡野中村領内 惣絵図』(寛政3年)より 文字入れ等一部加工 |

||

| これら一帯が「飛ヶ城」の城館が在った場所と考えられています。現在は墓地以外はほとんどが住宅地となっています。 池の名称は、現在は公的地図でも「中ノ池」の呼称が普通に使用されています。各種絵図や文書で共通してわかるのは、中ノ池は野々上 村領に在る池で、用水の所有権は藤井寺村が持っていたということです。このような例は各地の村々の間でよくあることで、珍しいことで はありません。池の名称については、現代に至って「中池」と表示する地図も見受けられますが、中ノ池の北西方向の羽曳野市内に「中池」 という大きな池(現在は調整池)が存在するので、「中ノ池」の表記で区別されています。 なお、『藤井寺市地域防災計画・資料編』に掲載の「市内ため池一覧表」では、名称が「飛ヶ城池」となっており、ため池としての公的な 名称は「飛ヶ城池」のようです。池の管理者は「野中水利組合・藤井寺水利組合」と併記されています。この池には昔から野中村も関わっ てきたことがわかります。これに関連して、藤井寺市史の中に興味深い一項を見つけました。『藤井寺市史・補遺編』の年表の中に、「水 利・水論」として「寛永8年(1631年) 野中村が飛ヶ城池・今池を藤井寺村に譲渡する」という記述があります。これについては、市史の 「第2巻・通史編二・近世」に詳しく述べられています。この時点から飛ヶ城池は藤井寺村の所有となったことがわかります。400年近く になろうかという昔のことです。 |

||

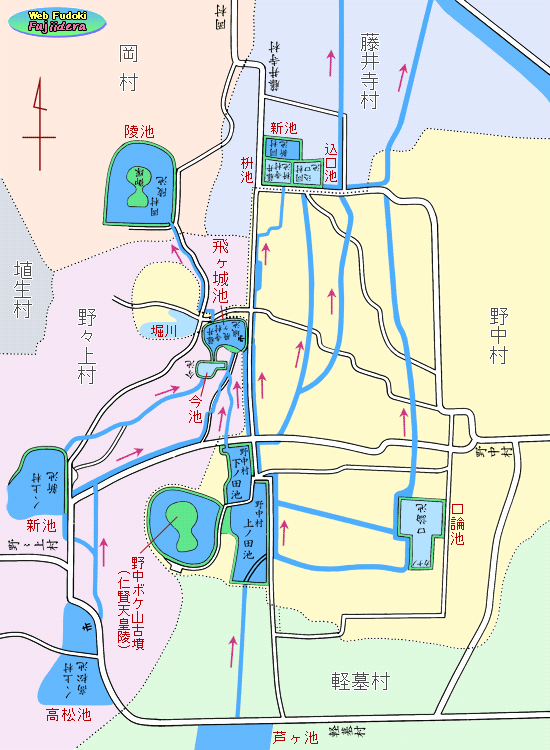

| 水争論の歴史-飛ヶ城池と周りのため池 野中村に残されている絵図類を見ると、中ノ池が関わる 水争論が度々あったようで、それを表す絵図が藤井寺市史 の中に何点も見られます。 中ノ池の南には、野中村の下田池や野々上村の新池など があり、北には藤井寺村の三ツ池(新池・込口池・枡池)や 岡村の陵池(仲哀天皇陵の周濠)があって、これらの水量の 多いため池をつなぐ水路が、真ん中に在る中ノ池を経由し ています。つまり、土地の高い南から北へ流れる用水が経 由する池として、中ノ池は小さいながらも重要な位置付け にあったわけです。「中ノ池」の呼称も、そこから出来た のではないかと思われます。小規模にも拘わらず護岸整備 されて現在も維持され続けている理由は、この辺りにある のかも知れません。 右の④絵図は、『藤井寺市史第10巻』掲載「水利関係絵 図類」の一つ、『河内国丹南郡野中・野々上・岡・藤井寺 村水掛り絵図』の「読み取り図」を彩色加工したものです。 作成時期は不明ですが、飛ヶ城池と関係する他のため池と のつながりがよくわかる絵図として借用しました。「読み 取り図」というのは、本物の絵図の写真を書物に載せても 文字などが読みにくいので、読み取った絵図の内容を線画 と文字で作図したものです。『藤井寺市史第10巻』掲載の 絵図にはすべてこの読み取り図が添えられており、絵図の 内容を知る上で大変ありがたい資料です。 『藤井寺市史第2巻・通史編三 近現代』には、飛ヶ城池 について「野々上村にある飛ヶ城池は藤井寺村の所有で、 野々上村の耕地の悪水(非用水)と藤井寺村所有の今池の余 水を受取って、満水の際は岡村の陵池へ流してきた。」と あります。用水に関するこの基本的構図が、度々水争論を 起こすもとにもなっていました。 以下に例を挙げてみます。 (1) 明治10(1877)年、飛ヶ城池から新たに西へ水路を開き たいという申し立てが岡村からなされたが、藤井寺村が 承知しなかったため岡村は堺県勧業課に嘆願した。勧業課 は実地検分の結果、13ヶ条に及ぶ契約を両村に呈示し、 両村が承認してこの紛議は落着した。 (2) 明治15(1882)年4月、岡村によって野々上村・野中村 |

|

|

| ④ 飛ヶ城池(中ノ池)と周辺のため池との関係がわかる絵図 → 水の流れ 『藤井寺市史第10巻』所載「河内国丹南郡野中・野々上・岡・藤井寺村水掛り 絵図」の読み取り図を彩色加工。 各村名と茶色の文字・記号は筆者によるもの で、地図の線画は原図のまま。青色の薄いため池は現存していないものを表す。 |

||

| をを被告とする「養水妨害新溝取除ケノ訴」という訴訟が堺始審裁判所に提起された。 「岡村領の灌漑用水は昔から陵池の水を利用してきた。この水源は野々上村領内の灌漑の余水で、これを飛ヶ城池を経て陵池に引き、 そこから岡村の灌漑用水が得られるというのが従来の慣行である。ところが、このたび、野々上村と野中村が合意して、新しい溝を掘っ て野々上村の余水を野中村に引き取らせるようにしたが、これは不条理で岡村の水利権の妨害である。」として、両村にこの新溝を取り 除けてくれるよう照会したが、両村が応じなかったために訴えを起こしたというもの。8月に判決が出され、原告・岡村の勝訴となった。 野中村は判決を不服として控訴したが、翌16年2月に大阪控訴裁判所で出された判決で野中村は再び敗訴した。3月になって野中村は控 訴審判決を不服として、大審院に上告する旨を大阪控訴裁判所に届け出た。しかし、この両村の争いを憂えた隣村の4名が仲裁に入り、 両村も応じた結果、野中村は上告を取り止め4月に和解の定約書が取り交わされた。 (3) 明治20(1887)年、飛ヶ城池の東北方から野中村の共有地に引水する事件が起きた。そこで、岡村と野中村は契約書を交わした。「飛ヶ 城池東北方からの引水は、藤井寺村・岡村の権利に属することで、引水する場合は野中村は照会の上行うこと。」などの内容で、そのほ かにも細かい取り決めがなされた。『藤井寺市史 第9巻』に、『明治20年6月訂結 飛ヶ城池残シ水規約書』が掲載されている。 |

||

|

| ⑤ 中ノ池の様子(南西岸より) 2016(平成28)年11月 合成パノラマ 現存する藤井寺市 のため池では、面積・貯水量とも最少である。北側~東側の堤の上には建物が並んでいる。 |

|

|

|

| ⑥ 中ノ池の様子(西から池の北側部分を見る) ここから西の部分は埋め立てられた。 2016(平成28)年11月 |

⑦ 中ノ池の3D画像(南より) 文字入れ等一部加工 〔GoogleEarth3D画 2025(令和7)年4月9日〕より |

| 古代運河「古市大溝」の一部 中ノ池にはもう一つの特異な顔があります。中ノ池は写真①でわかるように、「ヘの字形」という変わった形をしています。写真②のロ ールオーバー画像でわかるように、中ノ池は古代運河「古市大溝」の一部が残存しているものなのです。上田池の大溝遺構部分から北北西 に北上した大溝は、中ノ池の所で屈折して西へ向きを変えます。まさにその屈折部分が中ノ池なのです。実は、中ノ池はもう少し西へ長く 存在していましたが、写真⑥から西の部分は埋め立てられました。下の写真⑨⑩で元の形がわかります。小さくはなったものの、屈折部の 「ヘの字形」ははっきりと残っています。大溝の遺構は、この後さらに西へつながっていきます。堀川跡地がそれです。 中ノ池は、池の北側~東~南側の土地に対してかなり高い位置に水面があります。写真⑦でわかるように、住宅の建っている堤の部分が 周りの田畑よりもかなり高くなっています。コンクリートの擁壁は3m程度あります。この堤の高さは、古代の大溝の堤の高さを表してい ると考えられます。どうして中ノ池の部分がため池として残されたのか、興味深いところです。 古市大溝は中ノ池の所で分岐して北へも進んでいきますが、この部分にはもともと東側よりも一段高い土地があり、堤の高を合わせやす かったと思われます。写真⑦で示しているように、今でも段差地形をはっきりと見ることができます。この段差地形は、「羽曳野撓曲(とうき ょく)」という地下の断層に由来する地形です。羽曳野撓曲は、撓曲崖という段差地形が1本のラインのように延びており、藤井寺市内から南 へ十数kmの河内長野市内まで続いています。この段差による崖と中ノ池の在ったことが、中世に「飛ヶ城」が築かれることになった大き な理由ではないかと思われます。北側と東側に対する防禦ラインの要地に適した地形だったのです。 |

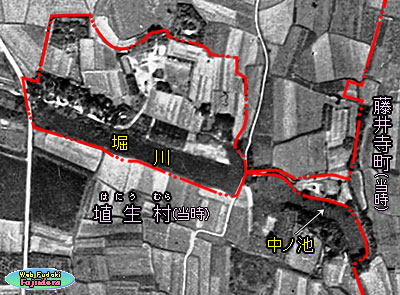

| 堀川跡地-これも「古市大溝」の一部 右の写真⑧は中ノ池と堀川跡地の周辺を真上から見た様子です。下の写真⑨ ⑩でよくわかりますが、中ノ池の所で屈折した古市大溝は、直線で西北西の方 向へ続いていきます。その直線部分の残った一部が「堀川」です。右の写真⑧で は堀川跡地は完全に住宅地化していますが、元々運河であった池の形は道路と 住宅の並びに残っています。 堀川跡地が在るのは現在は藤井寺市陵南町(りょうなんちょう)という地区ですが、こ の地区は道路1本でつながった飛び地状になっています。周囲は羽曳野市野々 上(旧野々上村)地区です。 陵南町は江戸時代には野中村の村領で、堀川も野中村領でしたが、用水につ いては別の水利権があったようです。『藤井寺市史第9巻』に掲載されている 明治15(1882)年『野中村誌』には、「堀川池」として「…村ノ西方にアリ本村 ト野々上村両村用水トス」とあります。古い記録としては、市史第8巻掲載の 元禄14(1701)年『河州丹南郡野中村明細差出帳』にも、「堀川池 野々上村領 内ニ御座候 但野々上村田地壱町余ヘ水掛リ申候」と書かれています。野々上 村と共有されていたことがわかります。江戸時代の絵図等では、「堀川池」と |

|

|

| ⑧中ノ池と堀川跡地の様子 文字入れ等一部加工 〔GoogleEarth 2025(令和7)年4月9日〕より 陵南町の最南端の住宅街1列と道路の部分が堀川の跡地である。 |

||

| いう表記が多く見られますが、現代の地図では「堀川」が使用されてきました。 古市大溝は堀川の部分からさらに西方へと続いていきますが、直線形の大溝遺構は堀川から少し西へ延びた辺りまでです。人工の運河ら しい直線形を残す遺構は、藤井寺市の最南部に接する細池跡、上田池から中ノ池に至る地割り、そして中ノ池・堀川跡と続く遺構です。古 市大溝遺構の重要な部分が、藤井寺市域とその隣接地に存在しているのです。 地域の変化 写真⑨は、太平洋戦争敗戦から10ヵ月ほど後に撮影された藤井寺市域空中写真の一部です。一帯は一面に農地が広がっています。地域の 人口もまだ戦前とほとんど変わらない時期でした。藤井寺市域の部分は当時は藤井寺町でした。羽曳野市域の部分は、明治中頃に野々上村 が他の3ヶ村と合併して出来た埴生村(はにうむら)です。明治時代と大きく違うとすれば、堀川の西に接して府道が戦前に造られたことぐらいで しょう。現在の府道190号・西藤井寺線です。この地域では、路線バスの通る重要な新道路となりました。 写真⑨から15年経った様子が写真⑩です。現陵南町の堀川部分以外のほとんどが住宅地に変わっています。この時期の藤井寺市域では、 住宅公団(現UR都市機構)団地・府営住宅などの公営住宅建設や民間企業による住宅地開発が各地で進められていました。陵南町もその一 つでした。周囲はまだ田畑ばかりでしたが、陵南町は西側に府道西藤井寺線が通っており、これが短時間で近鉄藤井寺駅へ出られる路線バ スルートとして重要な役割を果たしていたのです。この時期の流れは地域における人口急増の始まりでした。それでもまだ、この時には堀 川は埋め立てられることもなく“健在”でした。これから10年余りの後には、ついに堀川も姿を消して住宅地に変わりました。陵南町の周 囲も次々に住宅で埋まっていきました。写真⑨と写真⑧を比べると、そのあまりの変化の大きさに驚かされます。 |

||

|

|

|

| ⑨ 中ノ池と堀川の様子 文字入れ等一部加工 現陵南町の部分は、堀川以外はまだ田畑ばかりである。 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月6日 国土地理院〕より |

⑩ 中ノ池と堀川の様子 堀川以外の陵南町部分に住宅が できている。中ノ池の元の形がわかる。 文字入れ等一部加工 〔1961(昭和36)年5月30日 国土地理院〕より |

kaminota-ike/tameike-gun-A.jpg)