| 電源のコンデンサー交換 |

| 重要な注意!! |

ここに記載してある行為は、危険の伴う、分解、改造行為です。

分解、改造行為は、自己責任に於いて行って下さい。

如何なる理由でもFT-SYSTEM、このサイト、サイト運営者、関係団体や関係する全ての個人、今後この事業を継承する全ての団体、全ての個人は一切責任を負いません。

このサイトで紹介した記事を行った結果、破損、怪我、火災、死亡等の事故については一切責任を負いません。

又、改造を行った時点でメーカーの保障は一切受けれなくなりますので、ご注意ください。

|

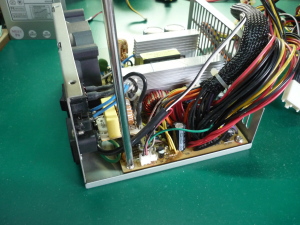

今、パソコンの電源ユニットを1つ持っているのですが、使用すると電源が一度入ったら、すぐ切れてしまうのです。中身を見てみたら、予想どうり電解コンデンサーが液漏れしていました。

電源単体で動作させたら普通に動作したので、電解コンデンサーの交換で生き返りそうです。

早速電解コンデンサーの交換をしてみました。

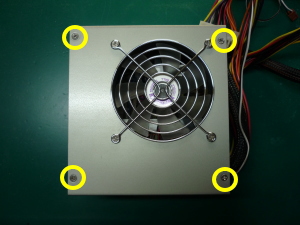

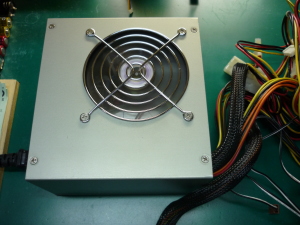

今回修理する電源ユニットです。ENARMAX EG351P-V 価格は、当時\8,000ぐらいしたと思います。 今回修理する電源ユニットです。ENARMAX EG351P-V 価格は、当時\8,000ぐらいしたと思います。

外観はこんな感じ・・・ 外観はこんな感じ・・・

銘板部分・・・ 銘板部分・・・

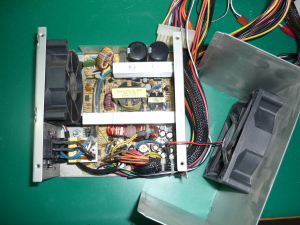

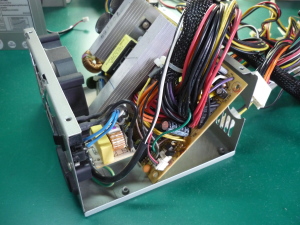

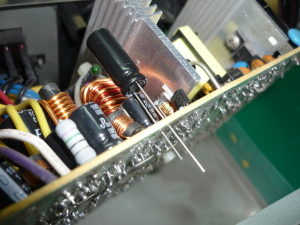

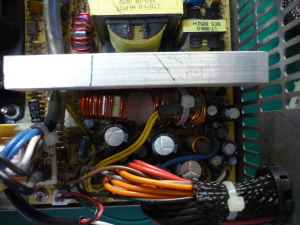

まずは、内部調査です。

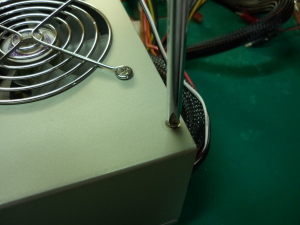

早速、蓋を開けます。

ファンが付いている面の蓋の固定ネジを外します。左図の黄丸のネジを外します。

蓋が開きました。

早速、中を見てみます。

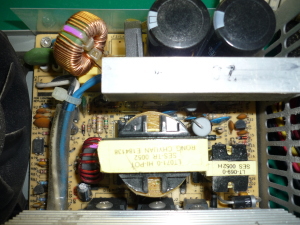

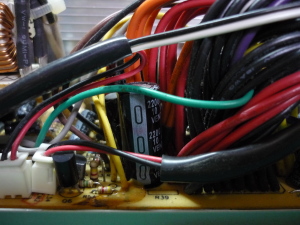

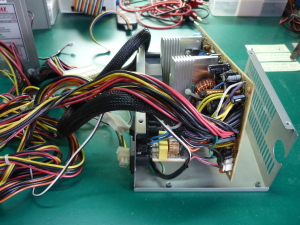

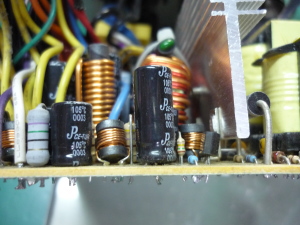

これが液漏れしていた電解コンデンサーです。ここで見るだけで2個あります。JPCE-TURというメーカーでしょうか?一番右上にある長い電解コンデンサーもてっぺんが膨らんでいます。このコンデンサーもJPCE-TURと書いてあります。

※追記 JPCE-TURはCECというメーカーだそうです。ここを参照-->コンデンサメーカー一覧サイト

上の写真と同じJPCE-TURというメーカーの電解コンデンサーですが、こちらは、液漏れしておりません。しかし同じメーカーである以上、今後液漏れする可能性があるので今回の交換対象にします。

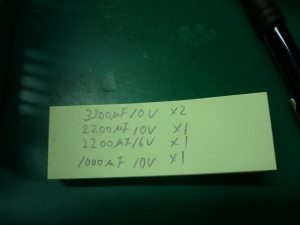

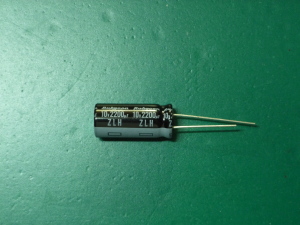

2200μF10V。

奥にある電解コンデンサーは、2枚前の写真にあった一番右上にある長い電解コンデンサーです。頭が膨らんでいたので、交換します。これもJPCE-TURというメーカー製。

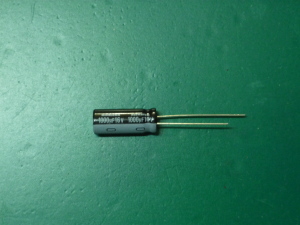

1000μF10V。

3枚前の写真の中央にあった電解コンデンサーの拡大したところです。

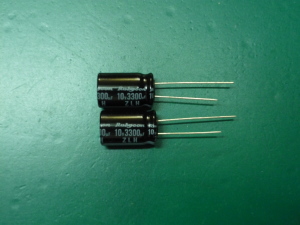

3300μF10V X 2個。

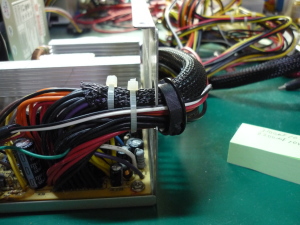

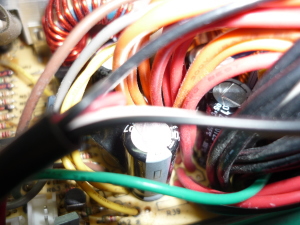

よく見たら、液漏れコンデンサーがもう一個隠れていました。ケーブルが固まってある所は見にくいので注意。

2200μF16V X 1個。

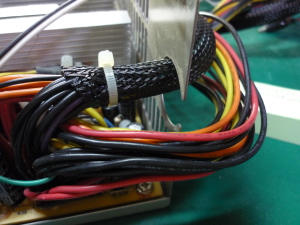

配線が邪魔で見にくい時は、この写真の様に配線を束ねているインシュロック(ロックタイ)を外すと良いでしょう。

結局、後で外すことになりますが・・・

必要な電解コンデンサーを書き出しました。

後で判明したのですが、2200μF10Vは、もう一個あり、合計で2個になりました。

次は、部品の準備です。

とりあえず自分の手持ちの部品を確認です。以前、コンデンサー交換で余った物を見てみます。

まず・・・ まず・・・

2200μF10Vが2個必要ですが、ありました。

| 2200μF10V |

| 購入先 |

マルツパーツ館WebShop |

| 商品名 |

PC保守用電解コンデンサ |

| メーカー |

ルビコン |

| 型番 |

10ZLH2200M |

| 単価 |

157円(税込) |

| 数量 |

2個 |

| 送料 |

472円 |

| 代引手数料 |

0円 |

| 上記データーは2008年05月10日現在 |

外観の拡大写真です。 外観の拡大写真です。

次は・・・ 次は・・・

1000μF10Vが1個必要です。 しかし、手持ちは1000μF16Vしかありません。必要な耐圧よりも大きいのは問題無いので、これを使用します。

| 1000μF16V |

| 購入先 |

共立エレショップ |

| 商品名 |

超低ESR 電解コンデンサ |

| メーカー |

ニチコン |

| 型番 |

UHM1C102MPD6 |

| 単価 |

63円(税込) |

| 数量 |

1個 |

| 送料 |

定形外普通郵便(全国一律120円) |

| 代引手数料 |

0円 |

| 上記データーは2006年06月15日現在 |

外観の拡大写真です。 外観の拡大写真です。

次は・・・ 次は・・・

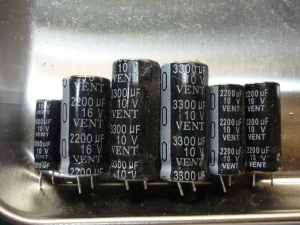

3300μF10Vが2個必要ですが、ありました。

| 3300μF10V |

| 購入先 |

マルツパーツ館WebShop |

| 商品名 |

PC保守用電解コンデンサ |

| メーカー |

ルビコン |

| 型番 |

10ZLH3300M |

| 単価 |

210円(税込) |

| 数量 |

2個 |

| 送料 |

472円 |

| 代引手数料 |

0円 |

| 上記データーは2008年05月10日現在 |

外観の拡大写真です。 外観の拡大写真です。

あと2200μF16Vがありませんでした。なのでインターネットで購入です。が、超低ESR電解コンデンサを扱っている店で、よく利用する共立電子、マルツ電波、千石通商には耐圧10Vならあるのですが、16Vのものはありませんでした。こうなったらインターネットで検索です。

出てきました。三栄電波というお店です。液漏れ電解コンデンサーの書き込みにはよく登場するお店で、パソコン用の電解コンデンサーも豊富に扱っている様です。ホームページを見たら、VR・ボリュームとC・コンデンサーの専門販売と書いてあります。今回ここで注文するのは初めてです。早速注文して見ました。

よく見たら、2200μFでも耐圧が16Vの物は無くて、25Vの物ならありました。必要な耐圧よりも大きいのは問題無いのですが、耐圧が大きくなると、寸法も大きくなります。今回希望のコンデンサーの寸法は、交換するコンデンサーとほぼ同じなので、大丈夫でした。

今回は、日本ケミコン小型たて形低インピーダンス長寿命KZE/KZHシリーズのKZH25VB

2200Mを使います。

もう一つ問題発生です。岐阜県までの送料735円と代金引換料金420円を合わせると、1155円になります。今回は急いでいたので代引きにしましたが、急ぎでない時は、銀行振込や郵便振替(電信)の方が、運賃が安く済むと思います。商品の値段より送料の方が高いのはうーん・・・なので今回のコンデンサーを6個注文しました。発注は2008年08月11日(月)午前06時32分、Webショップです。

| 2200μF16V |

| 購入先 |

三栄電波ドットコム |

| 商品名 |

日本ケミコン小型たて形低インピーダンス長寿命KZE/KZHシリーズ |

| メーカー |

日本ケミコン |

| 型番 |

KZH25VB 2200M |

| 単価 |

280円(税込) |

| 数量 |

1個 |

| 送料 |

735円(岐阜県) |

| 代引手数料 |

420円 |

| 上記データーは2008年08月11日現在 |

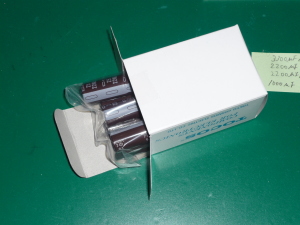

8月12日、あれもう到着しました。早いねぇ。

伝票が、梱包の箱にテープで止めてあります。

梱包はこんな感じになっています。

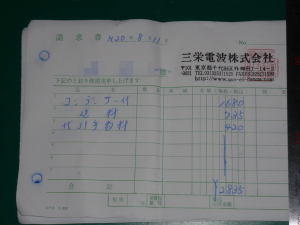

伝票です。コンデンサーの個数が書いてありません。三栄電波のインターネットショッピングという最先端の買い方をしたのですが、伝票はコクヨの手書き伝票でした。

早速、部品の交換です。

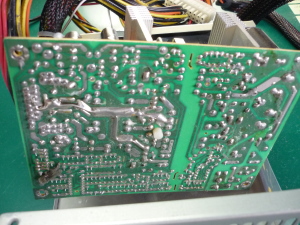

内部の基板を固定しているネジ4ヶ所を外します。 内部の基板を固定しているネジ4ヶ所を外します。

ネジを外したら、電源フィルターに当らない様に基板を起こします。 ネジを外したら、電源フィルターに当らない様に基板を起こします。

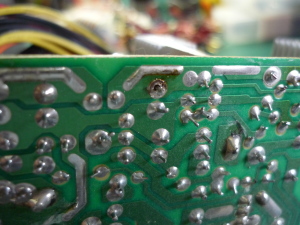

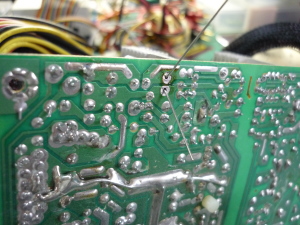

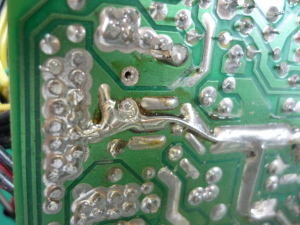

基板のハンダ面を見えるようにします。

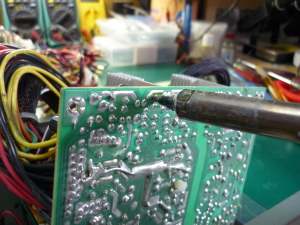

左の写真の中央にある1000μF10Vから交換します。半田面と部品面をよく見て半田付け部分を確認します。

外す部品の半田の位置を確認したら、半田吸取器で半田を溶かし吸取ります。

今回は、太洋電機の自動ハンダ吸取器”TP-100”を使用しました。この半田吸取器は、値段も安く、よく吸取れるのでお勧めです。

半田吸取り器が無い時は、半田吸取り線でも良いでしょう。

これが、太洋電機の自動ハンダ吸取器”TP-100”です。 これが、太洋電機の自動ハンダ吸取器”TP-100”です。

メーカー定価¥29,800

リード線の周りの半田が無くなり、コンデンサーを動かした時にリード線も動く様ならOK。動かない様なら、もう少し熱して吸取って見ます。あまり半田が少なくなると解け難くなるので、その時は、半田を少し付けて(追い半田と言います)もう一度、吸取って見ます。

片方が上手く吸取れたら、もう片方のリード線の半田も同様に吸取ります。

両方のリード線の半田が吸取れたら、コンデンサーを基板から引き抜きます。この時に電解コンデンサーの極性を確認してメモして置きます。この時点でコンデンサーは、ポロッと取れる時があります。

コンデンサーを抜いたら、基板の穴を覗いて向こうが見えればOK。見えなかったり、穴の中に半田が残っている様なら、もう一度追い半田をして半田吸取器で吸取って下さい。

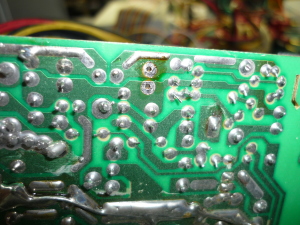

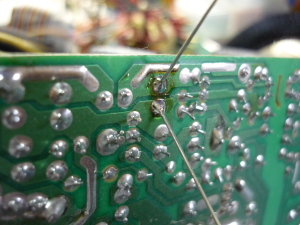

いよいよコンデンサーを取り付けます。 いよいよコンデンサーを取り付けます。

電解コンデンサーには、+プラス、-マイナスの極性があります。先ほどのメモの通りに極性を間違えない様に基板の穴にリード線を差し込みます。万が一極性を間違うと電源を入れた時に破裂する時がありますので、この作業は慎重に行って下さい。

リード線を挿入したら、半田付けする前に抜けない様にする為、基板の半田面でリード線を曲げて置きます。 リード線を挿入したら、半田付けする前に抜けない様にする為、基板の半田面でリード線を曲げて置きます。

そして半田付けします。よく電子工作の本などに書いてありますが、富士山型になる様に・・・うんー・・・。

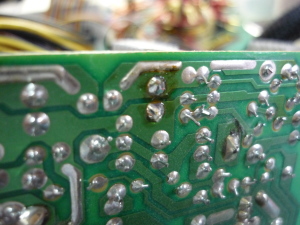

半田付けが出来たら、余分なリード線をニッパーで切り落とします。

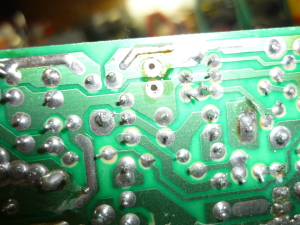

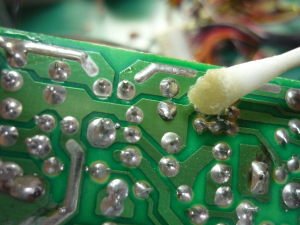

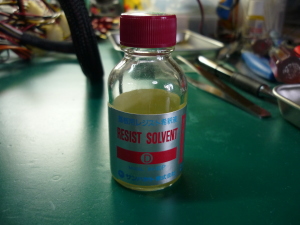

半田付けの後は、残ったフラックスを除去します。

昔はシンナーを使用していましたが、手に入り難いので、今ではサンハヤトの基板用レジスト希釈液H-10P(20cc、定価189円)を使用しています。シンナーに負けない位、綺麗になります。

他のコンデンサーも同様に交換して行きます。

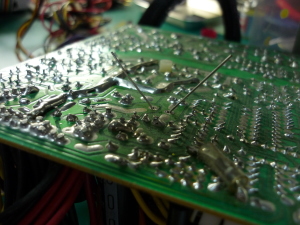

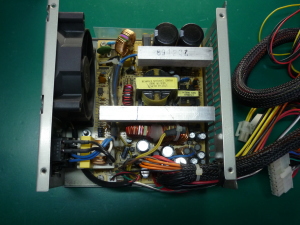

交換完了です。

交換予定の電解コンデンサー全て交換したら、元に収めます。

交換した電解コンデンサーの取り付け後の状態です。

交換した電解コンデンサーの取り付け後の状態です。

では、元通りに収めます。蓋を閉める時に蓋に付いているファンのコネクタを差すのと、ケーブルを挟まない様に注意。 では、元通りに収めます。蓋を閉める時に蓋に付いているファンのコネクタを差すのと、ケーブルを挟まない様に注意。

いよいよ通電テストです。

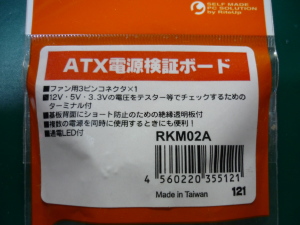

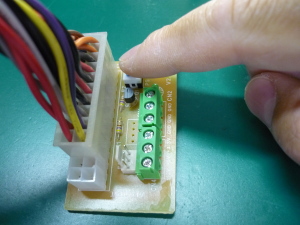

いつもの単体の通電テストは、20ピンコネクタの13ピンと14ピンをショートさせていましたが、今回パソコンショップで良い物を見つけました。 いつもの単体の通電テストは、20ピンコネクタの13ピンと14ピンをショートさせていましたが、今回パソコンショップで良い物を見つけました。

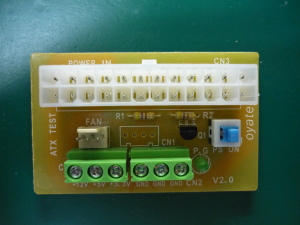

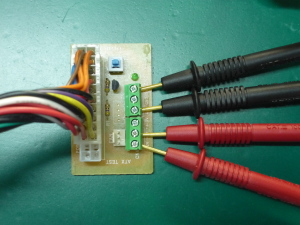

”ATX電源検証ボード”です。このボード上に電源スイッチと電圧測定用の端子があります。以前のように20ピンコネクタのピンを数えてショートしなくて済みますし、ピンを間違えてショートした時の故障も防げます。

基板上は、この様になっています。 基板上は、この様になっています。

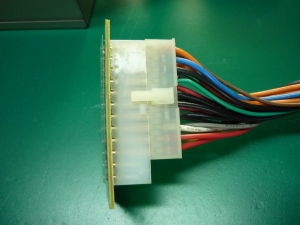

電源の20ピンコネクタを指した所です。基板のコネクタは24ピン対応になっていますので、今回の20ピンコネクタの時は、上側に詰めて差します。

因みに穴がずれた時は刺さりません。この写真の位置しか刺さらない様になっています。

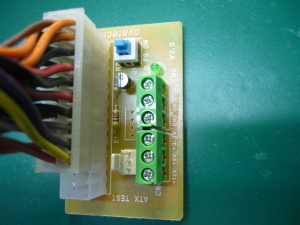

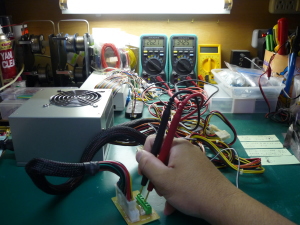

では、100Vのケーブルを差して通電準備です。

100Vの準備が出来たら、電源ユニットの電源スイッチをONにします。そして、”ATX電源検証ボード”の電源スイッチを押して通電します。

ファンが回り出しました。とりあえず動作している様です。ここで変な匂いがしたり、ファンが回らなかったすぐに電源を切って点検して下さい。

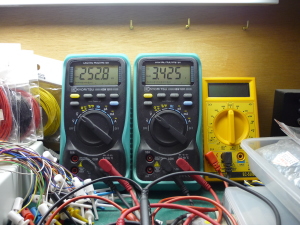

テスターで電圧をチェックします。

”ATX電源検証ボード”の端子にテスター棒を固定します。

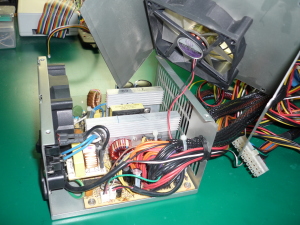

電源ユニット動作テストの様子です。

電圧を測定した所です。5Vは5.139V、12Vは12.39Vでした。問題なさそうです。

3.3Vは3.425Vでした。こちらも問題なさそうです。

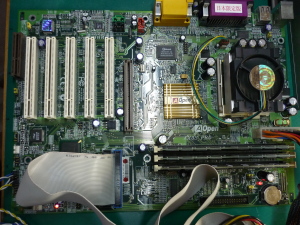

最後にマザーボードに繋いで実験です。CD-ROMドライブが無いのを除くと通常のパソコンの構成です。

マザーは、AOpenのAX3S Proです。

見事に起動しました。電解コンデンサーを交換する前は、一瞬電源が入って切れてしまったのでしたが、しっかり起動しました。

色々な動作をしてみましたが、問題ありませんでした。

修理完了です。

左は修理が終わった電源ユニットです。右は交換した電解コンデンサーです。全部で6個交換しました。

編集後記

今回は液漏れ電解コンデンサーを交換して見事に動作しました。これは、電源ユニット単体動作時に動作を確認しているので、比較的軽度の故障と見て、修理可能ではないかと判断したからです。こういう状態でもコンデンサーのリード線が出ている部分から液漏れして基板や周りの部品が腐食している時は、故障箇所の特定が困難になり、時間と費用がかかり最終的には買い換えたほうが良いという結果に成りかねません。この場合は修理をあきらめた方が良いと思います。症状や動作状態を見て修理可能かどうか見極めが肝心です。

今回の修理の費用は、部品代\1,077、送料\1,747、合計\2,824掛かりました。結構掛かっています。もう少しで新品の電源ユニットが買えてしまいます。

修理の時は、費用対効果も考えましょう。

2008(平成20年)08月27日

|

|