|

トランジスタの実験 出力特性(IC-VCE特性) |

|

|

|

|

|

▼説明・・・ |

|

|

ベース電流IBを一定にして、コレクタ・エミッタ間電圧VCEを変化させた時のコレクタ電流ICの変化を見ます。

|

|

|

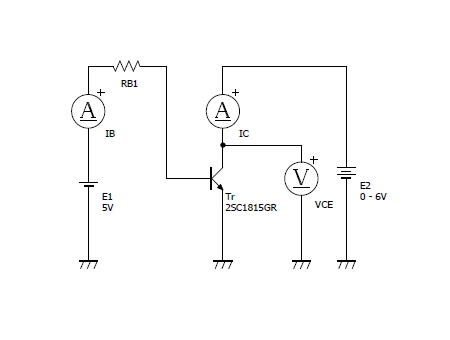

▼実験回路です・・・ |

|

|

RB1でベース電流を決定して、E2を0〜6Vまで変化させます。

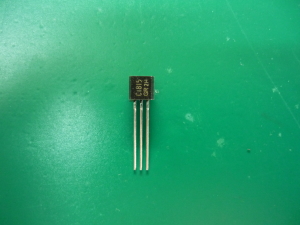

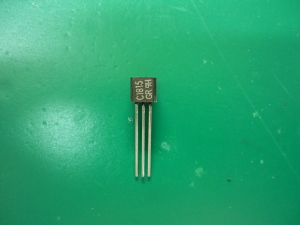

これが今回使用するトランジスタ2SC1815の外観です。今までは、右の物だったのですが、最近購入すると左の物になっています。文字の感じが違います。中国製の模造品かと思いましたが、実は文字をレーザーで焼いて書き込んであるそうです。そういえば最近の東芝のICもこんな感じの文字が入っています。”GR”と書いてあるのはhFEのランクでGR=200〜400になります。

| 2SC1815(東芝)【株式会社東芝データシートより】 |

| 項目 |

記号 |

定格 |

単位 |

| コレクタ・ベース間電圧 |

VCBO |

60 |

V |

| コレクタ・エミッタ間電圧 |

VCEO |

50 |

V |

| エミッタ・ベース間電圧 |

VEBO |

5 |

V |

| コレクタ電流 |

IC |

150 |

mA |

| ベース電流 |

IB |

50 |

mA |

| コレクタ損失 |

PC |

400 |

mW |

| 接合温度 |

Tj |

125 |

℃ |

| 保存温度 |

Tstg |

-55〜125 |

℃ |

| 上記データーは2002年01月29日現在 |

左の表が、今回使用するトランジスタ東芝の2SC1815の最大定格です。最大定格とは、絶対に超えてはいけない定格の事で、超えると壊れると言うことです。実際に使用する時は、この最大定格の半分ぐらいに成るように設計します。

|

|

|

▼実験です・・・ |

|

|

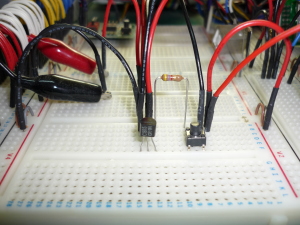

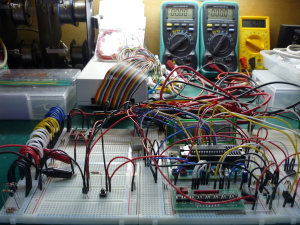

実験はブレットボード上で行います。左の写真の真ん中にある3本足の部品がトランジスタです。 そのすぐ右にある1/4W抵抗器がRB1です。これを色々な値のものと入れ替えます。

抵抗器の右にあるタクトスイッチは、ベース電流を流す時に押します。なぜスイッチを付けたかと言いますと、ベース電流や、コレクタ電流が最大定格を超えて流れた時、素早く電流の供給を止めてトランジスタを守る為です。短時間なら守ることが出来ますが、スイッチが無い場合長時間電流が流れることとなりトランジスタの故障の確率が上がります。

左のミノムシクリップで右の写真の電源装置からコレクタ側の電源を供給します。

左の写真が全体の様子です。奥にある緑色のテスター(共立電気計器KEW1011)2台と黄色のテスター(メーカー?型番?ホームセンターで\1,000で購入)で電流と電圧を測定します。左がIC=コレクタ電流、中がIB=ベース電流、右(黄色)がVCE=コレクタ・エミッタ間電圧です。

|

|

|

▼結果です・・・ |

|

|

| IC-VCE特性実験結果 (mA) |

| |

RB1=390kΩ |

RB1=100kΩ |

RB1=39kΩ |

RB1=22kΩ |

RB1=15kΩ |

RB1=10kΩ |

RB1=6.8kΩ |

RB1=4.7kΩ |

RB1=2.2kΩ |

| VCE |

IB=11.2μA |

IB=43.7μA |

IB=109.1μA |

IB=192.4μA |

IB=279.9μA |

IB=420.8μA |

IB=615μA |

IB=882μA |

IB=1845μA |

| 0.1V |

1.24 |

3.46 |

6.23 |

8.30 |

9.5 |

10.7 |

11.6 |

12.1 |

13.0 |

| 0.2V |

2.37 |

7.16 |

12.5 |

16.4 |

19.0 |

21.6 |

23.8 |

25.6 |

28.2 |

| 0.3V |

2.69 |

9.23 |

17.8 |

25.0 |

30.3 |

36.0 |

40.6 |

44.3 |

48.3 |

| 0.4V |

2.71 |

9.76 |

19.1 |

27.3 |

34.0 |

42.5 |

51.2 |

59.5 |

71.4 |

| 0.5V |

2.68 |

10.0 |

20.1 |

28.7 |

35.6 |

44.7 |

54.6 |

65.7 |

88.0 |

| 1.0V |

2.69 |

10.2 |

23.7 |

34.3 |

42.1 |

51.8 |

62.0 |

73.8 |

105.2 |

| 1.5V |

2.73 |

10.3 |

25.0 |

39.0 |

48.0 |

58.5 |

69.1 |

81.1 |

112.0 |

| 2.0V |

2.74 |

10.4 |

25.1 |

41.2 |

52.3 |

63.6 |

74.8 |

87.0 |

118.0 |

| 2.5V |

2.75 |

10.5 |

25.3 |

42.7 |

55.6 |

67.9 |

79.5 |

91.7 |

123.0 |

| 3.0V |

2.75 |

10.5 |

25.5 |

43.3 |

58.3 |

72.0 |

84.3 |

96.8 |

127.1 |

| 3.5V |

2.78 |

10.7 |

26.0 |

44.5 |

60.4 |

75.4 |

88.0 |

100.7 |

130.6 |

| 4.0V |

2.77 |

10.6 |

26.2 |

45.1 |

61.6 |

78.2 |

90.8 |

102.7 |

133.8 |

| 4.5V |

2.80 |

10.8 |

26.7 |

46.3 |

63.3 |

80.8 |

93.8 |

105.8 |

136.5 |

| 5.0V |

2.76 |

10.6 |

26.8 |

47.1 |

64.9 |

83.1 |

96.9 |

107.9 |

137.8 |

| 5.5V |

2.85 |

11.0 |

27.5 |

48.6 |

67.1 |

85.2 |

97.6 |

110.2 |

140.4 |

| 6.0V |

2.81 |

10.9 |

27.8 |

49.1 |

68.4 |

87.2 |

100.7 |

111.4 |

143.4 |

| 気温 27.8℃ 上記データーは2008年09月23日現在 |

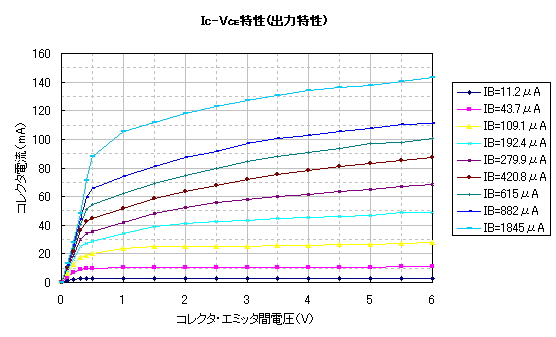

この表では分かり難いのでグラフにして見ます。

左がグラフです。ベース電流(IB)が一定の時コレクタ・エミッタ間電圧(VCE)を上げていくと、ある程度まではコレクタ電流(IC)が上昇して行きますが、一定の所でコレクタ・エミッタ間電圧(VCE)を上げてもコレクタ電流が大きく変化しない様になるのが分かります。

|

|

|

▼修正履歴 |

|

|

2008年(平成20年)09月26日 完成

2008年(平成20年)10月12日 デザインを修正

2008年(平成20年)10月19日 回路図を修正 |

|

| Copyright (c)2001-2008 T.S FT-SYSTEM All Rights Reserved. |