|

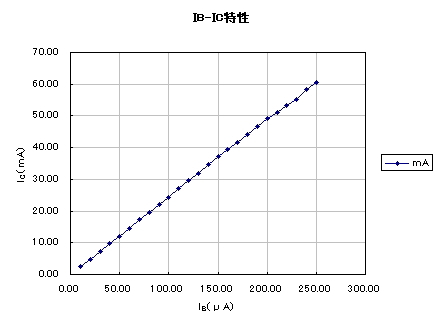

トランジスタの実験 電流伝達特性(IB-IC特性) |

|

|

|

|

|

▼説明・・・ |

|

|

ベース電流IBを変化させた時のコレクタ電流ICの変化を見ます。

|

|

|

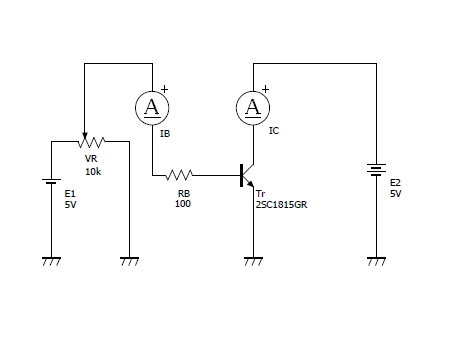

▼実験回路です・・・ |

|

|

ベース・エミッタ間電圧VBEをVRで変化させて、その時のベース電流IBを測定箇所で固定して、その時のコレクタ電流ICを測定します。RBは、100Ω固定です。VRは、0.1V単位で微調整が出来る様にポテンシャルメータを使用しました。これで0〜5Vに変化させています。

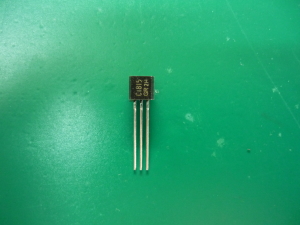

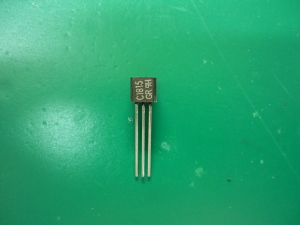

これが今回使用するトランジスタ2SC1815の外観です。今までは、右の物だったのですが、最近購入すると左の物になっています。文字の感じが違います。中国製の模造品かと思いましたが、実は文字をレーザーで焼いて書き込んであるそうです。そういえば最近の東芝のICもこんな感じの文字が入っています。”GR”と書いてあるのはhFEのランクでGR=200〜400になります。

| 2SC1815(東芝)【株式会社東芝データシートより】 |

| 項目 |

記号 |

定格 |

単位 |

| コレクタ・ベース間電圧 |

VCBO |

60 |

V |

| コレクタ・エミッタ間電圧 |

VCEO |

50 |

V |

| エミッタ・ベース間電圧 |

VEBO |

5 |

V |

| コレクタ電流 |

IC |

150 |

mA |

| ベース電流 |

IB |

50 |

mA |

| コレクタ損失 |

PC |

400 |

mW |

| 接合温度 |

Tj |

125 |

℃ |

| 保存温度 |

Tstg |

-55〜125 |

℃ |

| 上記データーは2002年01月29日現在 |

左の表が、今回使用するトランジスタ東芝の2SC1815の最大定格です。最大定格とは、絶対に超えてはいけない定格の事で、超えると壊れると言うことです。実際に使用する時は、この最大定格の半分ぐらいに成るように設計します。

|

|

|

▼実験です・・・ |

|

|

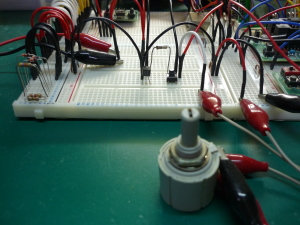

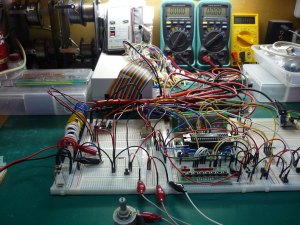

左の写真が全体の様子です。緑色の左側のテスター(共立電気計器KEW1011)でベース電流IB、緑色の右側のテスター(共立電気計器KEW1011)でコレクタ電流ICを測定します。

手前にあるネズミ色の丸いものがポテンシャルメータです。

|

|

|

▼結果です・・・ |

|

|

| IB-IC特性実験結果 (mA) |

| ベース電流(IB) |

コレクタ電流(IC) |

hFE |

| μA |

mA |

|

| 10.00 |

2.46 |

246 |

| 20.00 |

4.86 |

243 |

| 30.00 |

7.25 |

242 |

| 40.00 |

9.76 |

244 |

| 50.00 |

12.10 |

242 |

| 60.00 |

14.60 |

243 |

| 70.00 |

17.50 |

250 |

| 80.00 |

19.45 |

243 |

| 90.00 |

22.20 |

247 |

| 100.00 |

24.40 |

244 |

| 110.00 |

27.10 |

246 |

| 120.00 |

29.50 |

246 |

| 130.00 |

32.00 |

246 |

| 140.00 |

34.60 |

247 |

| 150.00 |

37.10 |

247 |

| 160.00 |

39.40 |

246 |

| 170.00 |

41.50 |

244 |

| 180.00 |

44.10 |

245 |

| 190.00 |

46.70 |

246 |

| 200.00 |

49.30 |

247 |

| 210.00 |

51.10 |

243 |

| 220.00 |

53.30 |

242 |

| 230.00 |

55.30 |

240 |

| 240.00 |

58.30 |

243 |

| 250.00 |

60.60 |

242 |

| 気温 26.5℃ 上記データーは2008年09月30日現在 |

IB-IC特性の測定結果です。

ベース電流に比例してコレクタ電流が増加しているのが分かります。試しにhFEも計算してみましたが、ほぼ245付近で収まっています。

IB-IC特性の測定結果のグラフです。ベース電流に比例してコレクタ電流が増加しているを裏付ける様に右肩上がりの直線になっています。

|

|

|

▼修正履歴 |

|

|

2008年(平成20年)10月01日 完成

2008年(平成20年)10月12日 デザインを修正

2008年(平成20年)10月19日 回路図を修正 |

|

| Copyright (c)2001-2008 T.S FT-SYSTEM All Rights Reserved. |