「不思議北国街道」(表紙&15頁、写真と一部文)

(『アサヒグラフ』1995,4,21号)480円 朝日新聞社

近江・琵琶湖湖北の地を走る北国街道。その昔、北陸から京へ向かう要路として栄えたこの道には、昔ながらの信仰 が深く根付いている。一見なにげない景色も、よく見ると、

不思議な雰囲気が漂う。 謎めく空間に心躍ろかせ、それ にまつわる話に耳を傾けながら、北国街道五十キロを歩く。 (「不思議北国街道より」)

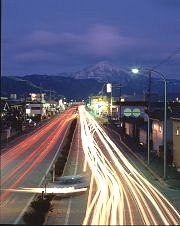

「伊吹山風来行」(表紙&23頁、写真と一部文)

(『アサヒグラフ』1997,6,6号)500円 朝日新聞社

荒ぶる神がすむ、といわれる伊吹山(標高一三七七メートル)。古代より伝説の舞台であり、信仰の対象であったこ の山は

周囲を圧倒する気高さと雄大さで、琵琶湖の北東にそびえ立つ。ここは自然の宝庫でもあり、さまざまな恵み と霊気を人々に与え続けてくれる。山頂に登り、麓を歩き、風に吹かれながら、山が織りなす歴史とロマンを追った。 (「伊吹山風来行」より)

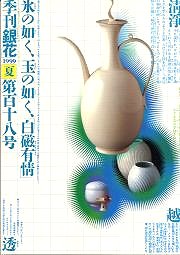

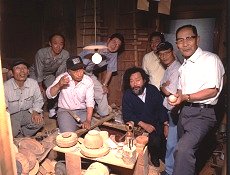

「湖国、木地師の郷巡歴」 (8頁、写真と文)

(季刊『銀花』1999年夏 第118号 文化出版局)

轆轤を用い、盆、椀などを作る仕事に携わる人を木地師、木地屋という。良木を求め山から山へ移動した彼らは特権を

持ち、中世のころには侮れない勢力を持っていた。全国に散らばる木地市の本拠地は、小椋の谷、現在の滋賀県神崎郡永

源寺町蛭谷、君ヶ畑にあるという。一度は途絶えた轆轤の音が再び響く、山間の里を訪ねた。

(「湖国、木地師の郷巡歴」より)

「もうひとつの注連縄−近江国の正月行事」 (15頁、写真と文)

(季刊『銀花』2000年冬 第124号 文化出版局)

外周を走る新しく舗装された二車線道路から旧道に目をやると、道に張り渡した注連縄のようなものが見えた。ふだん

目にする注連縄より装飾的で、姿も立派だ。注意深く眺めると、滋賀県の湖南・湖東地方ではしばしばこんな光景に出会

う。注連縄のようなものは、地元では“勧請縄”とか“神縄”“蛇縄”“花飾り”“大綱”或いは単にナワ、ツナなどと

呼ばれ、村の出入り口や氏神様の神社境内にかけられる。天空を駆ける竜のごとき長々とした藁綱。といっても村ごと、

地区ごとに外見は多様である。(「もうひとつの注連縄−近江国の正月行事」より)

「伊吹山大全」 (10頁、写真)

(『関西ハイキング』1999初夏号 山と渓谷社)

伊吹山の容貌と夏の頂上一帯のお花畑などの写真。花の図鑑もあり、夏の伊吹山には必携。