| 【クロス剥がし手抜き方法】 |

|

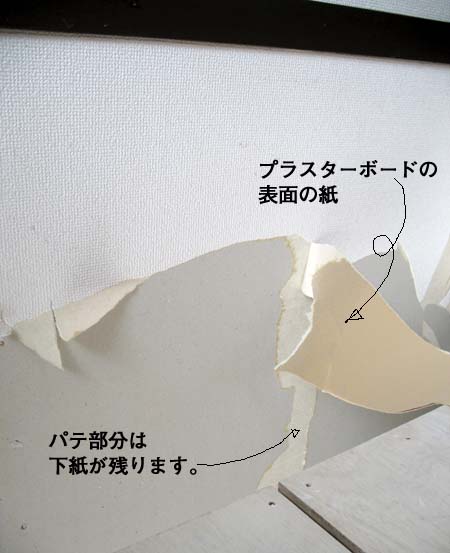

| どうがんばっても、下写真のようになってしまう場合の手抜き方法です。 |

|

| 1. |

壁面のどこか一箇所にカッターナイフで軽く切れ目を入れ、スクレーパーを使って、プラスターボードの表面の黄色い紙と共にクロスをめくりあげ、指でつまんで剥がします。途中で破れたら、また、スクレーパーでめくりあげ・・・。 |

|

※すべてのお宅で通用できる方法どうかはわかりませんが、下の写真ようにきれいに剥がすことができました。このお宅では、こういう剥がし方をする必要がありました。その理由は、最後に解説しております。

|

|

| 剥がす方向に気をつけてください。上から下に向かって剥がすか、その逆がいいか、あるいは、右に向けて、もしくは左に向かって剥がすか・・・。剥がす向きがよければ、灰色の紙がピシッと貼りついた状態になります(上写真のように)。方向が悪いと、灰色の薄い紙がふくらんで浮き上がったり、毛羽だったりするようです。

|

| 2. |

パテ部分に残ったクロスの下紙を水でふやかして剥がし取ります。 |

|

|

▲しっかりふやかせば、きれいに剥がせます。 |

|

|

▲剥がし終わった壁面です。 |

|

※このあと、シーラーを全面に塗布するわけですが、シーラーを塗って灰色の紙部分がふやけて波打ったり、浮いたりした箇所があれば、そこだけ剥がし取ってください。もちろん、剥がした箇所には再度シーラーを塗るように。 |

|

| 【プラスターボードの表面の紙ごと剥がした理由】 |

| このお宅では、クロスを剥がして施工する形で作業を進めておりました。ところが、クロスの下紙剥がしの作業中、過敏症の娘さんが頭が痛くなるなどの体調の不調を訴えられました。そこで、何が原因なのかを調べてみました。

シックハウス対策法が施行されるずっと以前に建てられた家でしたので、クロスに使われている糊かも知れないと考え、ホルムアルデヒドの簡易測定パッチを購入して、壁面からの放散量を測りました。

|

|

|

|

|

▲クロスの下紙の上に貼ったセンサー

規定時間後の色の変化は、F☆☆☆ほどの放散量を示しました(薄いピンク)。

壁面は乾いた状態です。

クロスの糊から放散されていると考えられます。 |

|

▲合板部分に貼ったセンサー

F☆☆にあたる放散量を示しました。(濃いピンク)

シックハウス対策法施行以後、F☆☆建材は、居室内に使用禁止となっています。 |

| ○「ホルムアルデヒドは水に溶けやすい物質」ということです。ということは、下紙剥がしの際に水を与えますので、作業中は、ホルムアルデヒドの放出量は多い可能性があります。換気を十分に行う必要があります。

真冬であったことと、風通りの悪い住まいでしたので、お施主さんに了解を得て、プラスターボードの表面の紙といっしょに剥がす方法を採用した次第です。これなら、クロスに使われている糊もいっしょに除去できます。

なお、合板部のホルムアルデヒドについては、エコ・クィーン施工後、約10分の1にまで低減されるというテスト結果が、日本ケイソウ土建材株式会社の資料「真の珪藻土壁材は」の23ページに紹介されています。心配はないと考えていいと思います。

|

| もどる |

|