MENU PAGE → http://www.ne.jp/asahi/classical/disc/index2.html

PREMIERE(プレミエ)

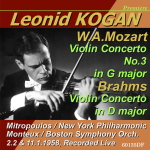

●モントゥー/フィラデルフィア ステレオ・ライブ シューベルト 「グレイト」ほか

プレミエ60001IIDF

シューベルト 交響曲第8(9)番「グレイト」

ヒンデミット 交響曲「画家マチス」

ピエール・モントゥー指揮

フィラデルフィア管弦楽団

1960年3月8日、アカデミー・オブ・ミュージック、フィラデルフィア

ライブ、ステレオ

※放送局などによるライブ収録としては初期のステレオであり、若干荒れたところやバランスが悪いところもあるが、モノラルに比べればはるかに分離も良く、素直で素朴なマイクセッティングのためか、作為のない新鮮な響きが好ましい。

今回のプレスから新たなマスターを使用しており、以前のプレスに比べて歪みが解消しダイナミックレンジが広がるなど音質が改善され、本来の会場の響きが甦った。

モントゥーは、アメリカの主要オーケストラの大半に客演していたが、フィラデルフィアとの共演は比較的珍しい。モントゥーは「グレイト」のスタジオ録音を残さず、今のところ当録音のほかに1956年ボストン響とのモスクワ・ライブが確認されているのみ。ヒンデミットはモントゥーにとって珍しいレパートリーだが、1960年代に入りしばしば取り上げていた。こちらもスタジオ録音を残さず、当録音のほかには1962年デンマーク放送響とのライブが確認されるのみ。

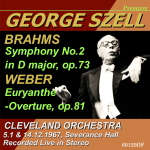

●ジョージ・セル/クリーヴランドの初録音 1947年のベートーヴェン交響曲第4番 ほか

プレミエ60002DF

ハイドン 交響曲第92番「オックスフォード」

ベートーヴェン 交響曲第4番

ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団

1949年4月27日、1947年4月22日録音(米コロンビア原盤)モノラル

※ベートーヴェンは、セルがクリーヴランド管と行った初録音。1946年に常任指揮者に就任した直後、楽員を大幅に入れ替えて厳しくトレーニングし、オーケストラの基礎作りの真っ最中であった。

●ジョージ・セル/ニューヨーク・フィル+カンポーリ ライブ フランク ラロ

プレミエ60003DF

フランク 交響曲

ラロ スペイン交響曲

アルフレード・カンポーリ(vl)

ジョージ・セル指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1953年12月6日、カーネギー・ホール、ニューヨーク

ライブ、モノラル

※一晩のコンサートにおける録音。セルはフランクをスタジオ録音していないが、実演では時折取り上げていた。ラロはフーベルマンとのSP録音がある。カンポーリはラロをデッカにスタジオ録音していた。音質良好。

●ミュンシュ 1958年ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

プレミエ60004DF

ベートーヴェン 交響曲第9番

レオンティン・プライス(s)、モーリーン・フォレスター(ms)

デイヴィッド・ポレリ(t)、ジョルジョ・トッツィ(br)

ニュー・イングランド音楽院合唱団

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1958年12月20日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、モノラル

※モノラルだが録音優秀。ミュンシュは同曲を同じ頃米RCAにスタジオ録音していた。歌手陣も同一。この上演直後にレコーディングが行われたようだ。

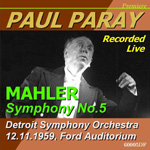

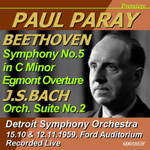

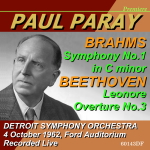

●ポール・パレー ライブ マーラー 交響曲第5番

プレミエ60005DF

マーラー 交響曲第5番

ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団

1959年11月12日、フォード・オーディトリアム、デトロイト

ライブ、モノラル

※モノラルだが録音優秀。パレーとマーラーという異例の組み合わせだが、正規のレコーディングのみでは演奏家のレパートリーが判断できない実例。パレーは作曲家でもあり、R・シュトラウスほかドイツ近代作品なども積極的に取り上げていた。

●リヒテル/ミュンシュ 1960年ライブ ブラームス ピアノ協奏曲第2番

プレミエ60006DF

ブラームス ピアノ協奏曲第2番

スビャトスラフ・リヒテル(ピアノ)

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1960年11月1日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、モノラル

※リヒテルが初訪米した際のライブ。モノラルながら録音は優秀。ピアノ独奏も明確で管弦楽とのバランスも良好。詳しくは後で述べるが、モノラルにもかかわらず、なぜか若干のステレオ・プレゼンスを感じ、純粋なモノラルよりも聴きやすい。当時FM放送を担当したボストンの放送局WGBHは、1959年頃からステレオでボストン響の演奏会を収録しており、当ディスクの演奏も当然ステレオで録音・保存されたと思われる。ただし、1960年代の社屋火災によって、1959年秋から60年夏頃までの演奏会のステレオ・テープが失われ、現在は火災を免れた同時収録のモノラル・テープしか残っていないと言われる。しかし当録音は時期が少し遅いためステレオ・テープが失われたとは考えにくく、実際にオリジナル音源の波形を見ると左右チャンネルにわずかな違いがあることが確認できる。ステレオ・マイクとステレオ・レコーダーで収録したものの、マイク・セッティングに失敗したか補助マイクなど一部機器のトラブルでモノラルと大差ない録音結果となったのではないかと想像される。

リヒテルは1960年にアメリカ・デビューしてセンセーショナルな成功を収め、一躍国際的な名声を得た。アメリカ滞在時にはコンサートと並行してレコーディングも行い、このブラームスの協奏曲も当録音の10日ほど前、米RCAにラインスドルフ指揮シカゴ響とスタジオ録音している。ただし指揮者は、当初予定されていたライナーと意見が合わずラインスドルフに交代したといわれ、ラインスドルフとの録音も、リヒテル本人は「不出来な演奏だった」と語る一方、ミュンシュと共演した当ディスクの演奏を気に入っていたらしい。ミュンシュとはベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番をスタジオ録音しているが(当ディスクの演奏翌日に録音。当コンサート前半にも演奏している)、ミュンシュとのブラームスのスタジオ録音が実現しなかったことは残念である。米RCAは、ブラームスについては独墺系の指揮者を優先的に選択したのだろうが、その意味でミュンシュとの共演は貴重な録音といえる。

●音質一新! クレンペラー/フィラデルフィア ステレオ・ライブ ベートーヴェン「英雄」

プレミエ60007DFII

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

オットー・クレンペラー指揮フィラデルフィア管弦楽団

1962年10月19日録音、アカデミー・オブ・ミュージック、フィラデルフィア

ライブ、ステレオ

※クレンペラーが1962年秋、フィラデルフィア管に客演した際のライブ録音の一つ。一連の録音のうち、10月19日の「英雄」と「田園」は特に音質が悪く、一般向けではないという評価がされていた。今回、新たに発見された音源からのCD化により音質が一新。歪みが大幅に低減され、貧相でドライと言われていた音質に潤いが復活した。フィラデルフィア管の本拠地アカデミー・オブ・ミュージックは残響が少ないホールだが、それでも音質が改善されたことで、残響が少ない中でも臨場感が増し、十分鑑賞に堪えるようになった。また音質が明るくなり、フィラデルフィア管らしい響きを聴くことができる。

音質が大幅に改善されたことで、演奏の印象も変わった。既出盤は、遅いテンポがクレンペラーらしいものの、緊張感が乏しく鈍重なイメージがあったが、新盤は響きが充実し、悠揚迫らぬスケールの大きな演奏という、本来の姿がよみがえった。

クレンペラーがフィラデルフィア管に客演した際、ストコフスキー以来伝統の第1・第2ヴァイオリンの配置を、両翼配置に変更させたことは有名な話だが、ステレオ録音であることでそれが確認できる。おそらく客演する条件として配置の変更が含まれていたと思われるが、楽員などからの反発はなかったのだろうか。

クレンペラーは上記CDのほかにベートーヴェンの「英雄」を、1955年と1959年に英EMIにフィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、5または6種類ほどのライブ録音を残している。

ちなみに、「英雄」と同日に演奏された「田園」は、当レーベル・プレミエ60082DFで発売されている。

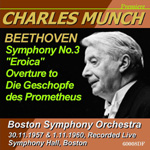

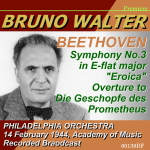

●ミュンシュ/ボストン ライブ ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

プレミエ60008DF

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」、序曲「プロメテウスの創造物」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1957年11月30日、1960年11月1日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、モノラル

※録音優秀。ジャケット表記は序曲はステレオとあるがモノラルのようだ。ミュンシュは「英雄」をこの上演直後米RCAにスタジオ録音していた。公演とレコーディングをセットで行うのは、カラヤンでよく知られるが、これはその先行例。

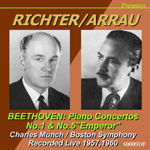

●ミュンシュ リヒテル&アラウ ライブ ベートーヴェン ピアノ協奏曲第1番、第5番「皇帝」

プレミエ60009DF

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第1番、第5番「皇帝」

スビャトスラフ・リヒテル(p)、クラウディオ・アラウ(p)

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1960年11月1日、1957年11月30日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、モノラル

※ジャケット表記は、リヒテルの1番がステレオとあるが実際はモノラル。ちなみにアラウとの「皇帝」の後、60008DF「英雄」が演奏された。ミュンシュ/ボストン響の黄金期を象徴するプログラム。リヒテルの方は60006DFのブラームスのピアノ協奏曲第2番と同じ日の演奏、一晩で協奏曲2曲というこれまた贅沢なプログラム。いずれも録音優秀。

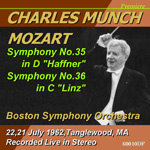

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」、第36番「リンツ」

プレミエ60010DF

モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」、第36番「リンツ」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1962年7月22日、21日、タングルウッド

ライブ、ステレオ

※タングルウッド音楽祭におけるライブ。音質優秀。ジャケット表記はステレオだがステレオプレゼンスのあるモノラルという感じ。ステレオレコーダーで収録しつつもマイクセッティングがモノラルに近いのだろう。ミュンシュはモーツァルトの交響曲をスタジオ録音していない。

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ モーツァルト交響曲第40番、第41番「ジュピター」

プレミエ60011DF

モーツァルト 交響曲第40番、第41番「ジュピター」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1962年7月15日、21日、タングルウッド

ライブ、ステレオ

※タングルウッド音楽祭におけるライブ。前出60010と同様、ジャケット表記はステレオだがステレオプレゼンスのあるモノラルという感じ。ステレオレコーダーで収録しつつもマイクセッティングがモノラルに近いのだろう。40番は若干残響が乏しくデッドだが両曲とも音質は良好。ミュンシュは両曲ともなぜかスタジオ録音を残さず、41番は現在確認されている唯一の録音。この年のタングルウッドで、ミュンシュは第35番「ハフナー」やレクイエムも演奏しており、モーツァルトを集中的に取り上げたようだ、

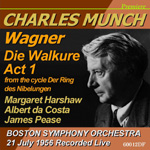

●ミュンシュ ワーグナー楽劇「ワルキューレ」第1幕

プレミエ60012DF

ワーグナー ワルキューレ 第1幕全曲

マーガレット・ハーショウ(ソプラノ)~ジークリンデ

アルベルト・ダ・コスタ(テノール)~ジークムント

ジェームズ・ピース(バス・バリトン)~フンディング

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1956年7月21日録音、タングルウッド、ライブ モノラル

※タングルウッド音楽祭における演奏会形式による上演のライブ録音。ミュンシュはこの作品をスタジオ録音しておらず、珍しいレパートリーだが、彼はかつてライプツィヒ・ゲヴァントハウス管のコンサート・マスターを務めており、同オケがピットに入ったライプツィヒ歌劇場では、しばしばワーグナーを演奏した経験があったようだ。

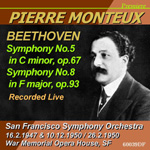

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第5番、第4番

プレミエ60013DF

ベートーヴェン 交響曲第5番、第4番

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1960年1月31日、ボストン・シンフォニー・ホール

1959年8月7日、タングルウッド

ライブ、ステレオ

※5番はボストン・シンフォニー・ホール、4番はタングルウッド音楽祭におけるステレオ・ライブ。音質優秀。ミュンシュは5番を1955年米RCAにボストン響とスタジオ録音。4番を1964年フランス国立管とライブ録音していた。

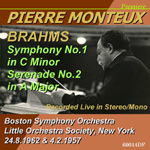

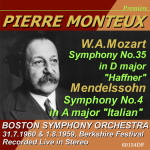

●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ブラームス 交響曲第1番ほか

プレミエ60014DF

ブラームス 交響曲第1番、セレナード第2番

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団、リトル・オーケストラ・ソサエティ

1962年8月24日、タングルウッド

1957年2月4日、ニューヨーク・タウンホール

ライブ、ステレオ/モノラル

※交響曲はステレオ収録。音質良好。タングルウッド音楽祭におけるライブ。モントゥーは両曲ともスタジオ録音していない。リトル・オーケストラ・ソサエティはニューヨークに本拠をおく室内楽団。

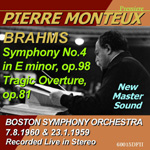

●優秀録音 モントゥー/BSO ステレオ・ライブ ブラームス交響曲第4番ほか

ブラームス 交響曲第4番、悲劇的序曲

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1960年8月7日、タングルウッド

1959年1月23日、ボストン・シンフォニーホール、

ライブ、ステレオ

※新音源による再発売。交響曲はタングルウッド音楽祭、序曲はボストン響の本拠地シンフォニー・ホールにおけるライブ。交響曲は今回新たに音質優秀なマスターを入手。従来の盤とは比べると、はるかに滑らかで潤いのある充実した音質で当時のメジャーレコード会社のスタジオ録音に匹敵。大幅な音質改善でモントゥーによるブラームス4番がようやく満足できる音質で聴けることになった。

モントゥーのブラームスというと、3回スタジオ録音した交響曲第2番が得意のレパートリーのように思われるが、交響曲第2番は、ボストン響との共演に限って言えば1920年代の常任時代に数回取り上げたのみで、1950年代以降の客演時代には全く演奏しておらず、第1番や第4番が多い。レコードと実演の違いが出た典型であろう。

交響曲第4番を含む1960年の演奏会は、ヴォーン・ウィリアムズのタリスの主題による幻想曲で始まり、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番(レオン・フライシャー独奏)、休憩を挟んでブラームスというラインナップ。前日の昼には、公開リハーサルで同じプログラムが取り上げられたが、3曲の前には、当日夜に公演が予定されていたユージン・イストミン独奏、シャルル・ミュンシュ指揮でブラームスのピアノ協奏曲第2番のリハーサルも行われた。長大なリハーサルだったのか。それともサマーシーズンの気軽さで、重要ポイントだけ抑えた簡易なものだったのだろうか。

悲劇的序曲が演奏された1959年の録音は4回公演の定期演奏会3日目で、悲劇的序曲に続きヒンデミットの「気高き幻想」、休憩を挟んでR・シュトラウスの「ドン・キホーテ」というプログラム。ちなみに「気高き幻想」は、プレミエ60078でCD発売されている。いずれもドイツ系の作品が中心で、モントゥー好みの選曲と言えそうだ。

上記のようにモントゥーは交響曲第4番をスタジオ録音しておらず、この演奏が現在確認されている唯一の録音。悲劇的序曲は1962年にロンドン響と蘭フィリップスにスタジオ録音したほか、1949年にサンフランシスコ響、1960年にフィラデルフィア管、1962年にコンセルトヘボウ管とライブ録音していた。

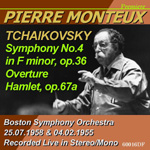

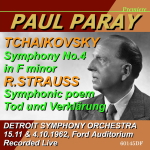

●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ チャイコフスキー 交響曲4番ほか

プレミエ60016DF

チャイコフスキー 交響曲4番、幻想序曲「ハムレット」

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1958年7月25日、タングルウッド

1955年2月4日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、ステレオ/モノラル

※交響曲はステレオ収録。タングルウッド音楽祭におけるライブ。モントゥーは交響曲第4番を米RCAにスタジオ録音している。「ハムレット」は珍しい作品でモントゥーもこれ以外には録音を残していない。

●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ チャイコフスキー 交響曲5番ほか

プレミエ60017DF

チャイコフスキー 交響曲5番、組曲「モーツァルティアーナ」から主題と変奏

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1959年7月19日、タングルウッド

1955年2月4日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、ステレオ/モノラル

※交響曲はステレオ収録。タングルウッド音楽祭におけるライブ。モントゥーは交響曲第5番を米RCAにスタジオ録音しているほか、コンサートホールソサエティや米ヴァンガードにも録音していた。「モーツァルティアーナ」は現在確認されている唯一の録音。

●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ チャイコフスキー 交響曲6番

プレミエ60018DF

チャイコフスキー 交響曲6番

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1962年8月12日、タングルウッド、ライブ、ステレオ

※ステレオ収録。タングルウッド音楽祭におけるライブ。音質優秀。モントゥーは同曲を1955年米RCAにスタジオ録音している。60016DF・60017DF・60018DFでチャイコフスキー後期3大交響曲がステレオ・ライブでそろう。

●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第5番、4番

プレミエ60019DF

ベートーヴェン 交響曲第5番、第4番

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1959年8月8日、タングルウッド

1963年12月1日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、ステレオ

※5番はタングルウッド音楽祭(当時はバークシャー音楽祭と呼ばれた)、4番はボストン・シンフォニー・ホールにおける定期公演のステレオ・ライブ。2曲とも音質良好。音質は、第5番は明るく開放的で、いかにも夏の音楽祭のライブというイメージ。音楽祭の会場クーセヴィツキー・シェドは、天井はあるものの客席側の壁がない半開放的ホールであり、残響が乏しいなど音響条件はあまり良くないため、やや荒れた感じもあるが、音源に近いダイレクトな臨場感が好ましい。一方、第4番は、豊かな残響で艶のある、オーソドックスなオーケストラ録音。第5番と比較すると残響が多いためか解像度はやや控えめ。伝統的なシューボックススタイル・ホールの音響が聴ける。

モントゥーは、ミュンシュのボストン響(BSO)音楽監督時代(1948~1962年)に毎シーズン客演を重ねたが、ベートーヴェンの交響曲については、第2番と6番をそれぞれ12回と最も多く演奏し、続いて4番と5番をそれぞれ8回、3番を7回、1番を6回、9番を3回取り上げている。このうち当盤の第5番は、1954~1955年シーズン以来4年ぶりの演奏で、BSOとの同曲最後の演奏機会であっただけに、良好なステレオ録音が残されたことは幸いである。この日のプログラムは、前半にフィデリオ序曲、第6番「田園」、休憩後に第5番というオール・ベートーヴェン・プロで、「田園」と「フィデリオ序曲」は当レーベルの60041DFで発売済みである。一方、第4番の録音日は12月20日が正しい。モントゥー最後のBSO客演で、19~21日の3回公演2日目に当たる。この日のプログラムは、ヴォーン・ウィリアムズの「タリスの主題による幻想曲」、ベートーヴェン交響曲第4番、休憩後にシベリウス「トゥオネラの白鳥」、エルガー「エニグマ変奏曲」という英国・北欧寄りのプログラム。当時モントゥーがロンドン響の首席指揮者に就いていた影響を考える見方もできるが、モントゥーはBSOで「エニグマ」を1950年代中頃から、「タリス幻想曲」に至っては、同曲が1910年に作曲されて間もない1920年代から取り上げており、モントゥーが古くから広大なレパートリーを持っていたことが分かる。

モントゥーは当盤以外に、ベートーヴェン交響曲第5番を、1961年英デッカにロンドン響とスタジオ録音していたほか、1947年(前半2楽章)と1950年(後半2楽章)にサンフランシスコ響、1958年にボストン響とライブ録音していた。また4番は、1952年米RCAにサンフランシスコ響、1959年英デッカにロンドン響、1960年コンサートホールソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音していた。

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ ブラームス 交響曲第1番ほか

プレミエ60020DF

ブラームス 交響曲第1番、セレナード第1番(抜粋)

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1961年11月7日、1959年2月28日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、ステレオ

※音質優秀なステレオ収録。両曲ともボストン響の本拠地シンフォニーホールにおけるライブ。ミュンシュは交響曲第1番を、1956年米RCAにボストン響、1968年仏EMIにパリ管と、それぞれスタジオ録音。1962年日本フィル、1968年フランス国立管(2~4楽章のみ)とライブ録音していた。セレナードは、2、3楽章なしの抜粋演奏。ミュンシュは同曲をスタジオ録音しておらず、これが現在確認されている唯一の演奏。

●カラヤン/ニューヨーク・フィル ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

プレミエ60021DF

ベートーヴェン 交響曲第9番

レオンティン・プライス(s)、モーリン・フォレスター(ms)

レオポルド・シモノー(t)、ノーマン・スコット(bs)

ウェストミンスター合唱団

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1958年11月22日、ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル

※ニューヨーク・フィルと唯一の共演となった1958年カラヤン渡米時のライブ。3つのプログラムで公演が行われた。交響曲第9番の前には第1番が演奏された(60025DFに収録)。年代相応の音質だがバランスも良く鑑賞に支障はない。

●モントゥー/ボストン ライブ メンデルスゾーン「スコットランド」ほか

プレミエ60022DF

メンデルスゾーン 交響曲第3番「スコットランド」、

序曲「フィンガルの洞窟」、序曲「ルイ・ブラス」

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団、サンフランシスコ交響楽団

1951年11月23日、ボストン・シンフォニー・ホール

1949年1月9日、3月27日、ウォー・メモリアル・オペラ・ハウス、サンフランシスコ

ライブ、モノラル

※交響曲がボストン響、序曲がサンフランシスコ響による演奏。交響曲は、アメリカの放送現場などでテープ・レコーダーが導入され始めた頃の録音。周波数レンジはやや狭いが、ノイズも少なく、安定した音質で鑑賞には問題ない。一方、2つの序曲はアセテート盤による録音。それでもディスク録音末期の技術的成熟期でもあり、わずかなスクラッチノイズが入る以外は、音質は交響曲とあまり差がない。

モントゥーは1919~1924年にボストン響の常任指揮者を務めたが、後任となったセルゲイ・クーセヴィツキーは在任中、モントゥーを客演に招こうとしなかった。モントゥーの伝記によれば、オーケストラ側から、退任後も翌シーズンから客演に呼びたいと言われていたが、全く実行されなかったとぼやいている。その約束が果たされたのは27年後の1951年、クーセヴィツキーの後を継いだシャルル・ミュンシュ時代になってからであった。ミュンシュはモントゥーと懇意で、ミュンシュが1962年に常任を離れるまで、モントゥーは頻繁に同響の指揮台に立った。

メンデルスゾーンの「スコットランド」は客演復帰2シーズン目にあたる演奏。モントゥーが正式なレコーディングを行わなかったレパートリーで非常に珍しい。ボストン響との演奏も当録音を含む1951年11月~12月の4回公演のみで、後のロンドン響首席時代にも演奏していない。23日のプログラムは、バッハ=レスピーギ編曲のパッサカリアとフーガ・ハ短調、「スコットランド」、休憩をはさんで、後半はモントゥーお気に入りの2曲、ヒンデミットの交響曲「画家マチス」、R・シュトラウスの「ティル・オイレンシュピーゲル」というもの。「スコットランド」はメイン・プログラムではなかったことになる。

モントゥーは上記の演奏以外に、「ルイ・ブラス」のみ1947年米RCAにサンフランシスコ響とスタジオ録音していたが、その他の録音は現在まで確認されていない。

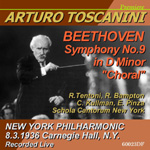

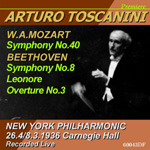

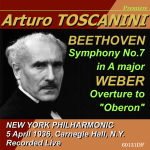

●トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

プレミエ60023DF

ベートーヴェン 交響曲第9番

ローザ・テントーニ(s)、ローズ・バンプトン(ms)

チャールズ・クールマン(b)、エツィオ・ピンツァ(bs)

ニューヨーク・スコラ・カントルム合唱団

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1936年3月8日、ニューヨーク・カーネギーホール、ライブ、モノラル

※トスカニーニ/ニューヨーク・フィルによる戦前の貴重なライブ。トスカニーニ69歳前後の記録。数種残されている第9のうち、現在確認されている最初の録音。アセテート盤による古い録音だが、当代随一といわれたコンビの片鱗が伺える。

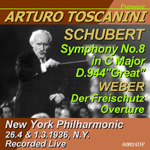

●トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ シューベルト「グレイト」、ウェーバー「魔弾の射手」序曲

プレミエ60024DF

シューベルト 交響曲第8(9)番「グレイト」

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1936年4月26日、ニューヨーク・カーネギーホール

1936年3月1日、ニューヨーク・ラジオ・シティ・ミュージック・ホール

ライブ、モノラル

※トスカニーニ/ニューヨーク・フィルによる戦前の貴重なライブ。トスカニーニ69歳前後の記録。導入間もない初期のアセテート盤による録音でスクラッチノイズも多いが、録音そのものは意外と明瞭で、当時の標準的なSPレコード録音より多少劣る程度。トスカニーニは、シューベルトは6種、ウェーバーは3種の録音を残しているといわれているが、2曲ともこのCDの演奏が、現在確認されている最も古い録音と思われる。シューベルトはカーネギー・ホール、ウェーバーは、当時完成まもないロックフェラー・センターにおけるガラ・コンサート(ゼネラル・モーターズ・コンサート)における演奏。

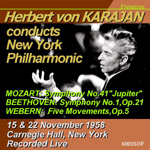

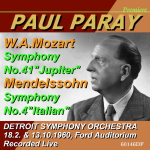

●カラヤン/ニューヨーク・フィル ライブ モーツァルト「ジュピター」、

ベートーヴェン 交響曲第1番

プレミエ60025DF

モーツァルト 交響曲41番「ジュピター」

ベートーヴェン 交響曲第1番

ウェーベルン 弦楽四重奏のための5つの楽章(弦楽合奏編曲版)

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1958年11月15日、22日、ニューヨーク・カーネギーホール、ライブ、モノラル

※ニューヨーク・フィルと唯一の共演となった1958年カラヤン渡米時のライブ。同フィル音楽監督のバーンスタインがリハーサルを無断で録音したため、両者の友好関係が壊れたといわれる。年代相応の音質だがバランスも良く鑑賞に支障はない。

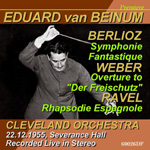

●ベイヌム/クリーヴランド ライブ 唯一の共演 ベルリオーズ 幻想交響曲ほか

プレミエ60026DF

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲

ラヴェル スペイン狂詩曲

ベルリオーズ 幻想交響曲

エドゥアルド・ファン・ベイヌム指揮クリーヴランド管弦楽団

1955年12月22日、セヴェランス・ホール、ライブ、ステレオ

※1955年という、極めて早い時期のステレオ録音。マイクセッティングに不慣れなためか、左右の広がりに少し欠けるが、音質は鮮明で分離も良い。

当時コンセルトヘボウ管に客演したジョージ・セルが、返礼のため同管の常任指揮者ベイヌムを、自ら率いるクリーヴランド管に招いたという。その後も客演の招聘があったというが、ベイヌムの早世により、この演奏が両者唯一の共演となった。クリーヴランド管はセルによる常任9年目。セルの厳しいトレーニングにより一流オーケストラの仲間入りをしつつあった時期にあたり、米コロムビア(エピック)へのレコード録音も活発化していた。

ベイヌムは、スペイン狂詩曲を1946年英デッカにスタジオ録音、幻想交響曲を1946年と1951年英デッカにスタジオ録音していたほか、1943年独ポリドールにSP録音していたが未発売に終わったという。「魔弾の射手」序曲はスタジオ録音を残さず、このライブが現在確認できる唯一の演奏と思われる。

●ミュンシュ/ボストン 高音質ステレオ・ライブ サン・サーンス「オルガン付き」ほか

プレミエ60027IIDF

サン・サーンス 交響曲第3番

ラヴェル ラ・ヴァルス

ベルイ・ザムコヒアン(オルガン)

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

※1966年3月11日、2月2日、ボストン・シンフォニー・ホール

ステレオ ライブ

※ステレオ録音で音質優秀。今回のプレスから新たな音源をマスターとして使用し、音質がさらに向上した。当時のライブとしては驚異的な優秀録音。以前の音源よりも歪みが減り、ダイナミックレンジが拡大、オルガンの低域がよく聞き取れるようになった。ただし、繊細なピアニッシモの表現が向上した一方、フォルティッシモもパワーアップしたため、「爆発」時の大音量には要注意。サン・サーンスはかつてイタリアのマイナーレーベルからリリースされていたが、それとは比較にならない高音質。

ミュンシュ得意ののサン・サーンス交響曲第3番だが、ボストン響とは1946~47年シーズンに3公演、1949~50年7公演、1950~51年2公演、1953~54年6公演、1958~59年2公演、常任指揮者退任後の1962~63年シーズン4公演、1965~66年5公演と数多く取り上げている。本人が好んだこともあろうが、聴衆の人気も絶大だったようだ。なお、本CDの録音年月日は、以前は1962年4月20日と表記されていたが、今回初めて正確な録音年月日が判明した。1966年ということは、ミュンシュが常任退任後、最後の演奏機会となった際の録音ということになる。終楽章のコーダを延々と引き延ばすのはミュンシュならではのスタイルだが、ここでは引き延ばしすぎてトランペットが途中でブレスを入れているほど。時折ミュンシュの「かけ声」が聞こえる。

一方、ラヴェルのラ・ヴァルスも得意の曲目で、1949年のボストン響常任指揮者就任後、ほとんど毎シーズン取り上げている。後任の常任指揮者ラインスドルフが、ミュンシュ時代のレパートリーがフランス作品偏重だったことを批判したが、本CDにおける演奏後の熱狂的な喝采を聴くと、ミュンシュの熱狂的人気が分かり、レパートリーの偏りなどどうでもよいという気もする。一方で、「理知的演奏」を旨とする後任ラインスドルフはミュンシュのような大衆的人気を得ることは出来ず、結果的に貧乏くじを引いてしまった。

ミュンシュは、サン・サーンスの交響曲第3番を1947年米CBSにNYPと、1959年米RCAにボストン響とスタジオ録音していたほか、1954年ボストン響とライブ録音していた。また、ラヴェルのラ・ヴァルスを 1942年仏グラモフォンにパリ音楽院管と、1950年、1955年、1958年、1962年それぞれ米RCAにボストン響とスタジオ録音していたほか、1958年にボストン響、1963年シカゴ響とライブ録音していた。

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ モーツァルト「レクイエム」

プレミエ60028DF

モーツァルト「レクイエム」

フィリス・カーティン(s)、フローレンス・コプレフ(ms)

ブレイク・スターン(t)、マック・モーガン(bs)

タングルウッド音楽祭合唱団

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1962年7月22日、タングルウッド、ライブ、ステレオ

※ステレオ収録。タングルウッド音楽祭におけるライブ。音質優秀。現在までに確認されているミュンシュ唯一の記録。

●カザルス ステレオ・ライブ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 1960年

プレミエ60029DF

ドヴォルザーク チェロ協奏曲

パブロ・カザルス(vc)

アレクサンダー・シュナイダー指揮プエルト・リコ・カザルス音楽祭管弦楽団

1960年6月14日、プエルト・リコ大学講堂、ライブ、ステレオ

※プエルト・リコのサンフアンで開催されたカザルス音楽祭におけるライブ。米エベレストが演奏者の許可?を得ることなく録音、LP発売したものの急きょ回収した演奏と同一か。当時は放送局によるビデオ収録やラジオ中継も行われており、複数の録音ラインがあったため、本CD-Rがエベレストの音源そのものかどうかは不明。

●女流ヴァイオリニスト カミラ・ウィックス ベートーヴェン ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲

プレミエ60030DF

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲

ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲

カミラ・ウィックス(vl)

ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

レオポルド・ストコフスキー指揮ハリウッド・ボウル交響楽団

1953年2月15日、ニューヨーク・カーネギーホール

1946年7月14日、ハリウッド・ボウル

ライブ、モノラル

※女流ヴァイオリニスト、カミラ・ウィックスの協奏曲ライブ録音をまとめたもの。ベートーヴェンはブルーノ・ワルターと共演したライブ、音質は1950年代前半のニューヨーク・フィル(NYP)のライブ録音としては上質な部類。当時のNYPのライブ録音といえば、ラフでドライ、ノイズ混じりの音質が標準的であるが、当CDの録音はノイズもなく、潤いのある滑らかな音質で、十分に音楽を楽しむことができる。当日のプログラムは、前半にモーツァルトの交響曲第38番、後半がベートーヴェンの協奏曲とレオノーレ序曲第3番というもの。現代の感覚からは演奏の順番が逆のような感もあるが、やはり演奏会におけるモーツァルトの重要度が低かったためか。またはウィックスに注目したためか。

ちなみにウィックスはNYPとは、1946年4月シベリウスのヴァイオリン協奏曲(ロジンスキー指揮)、1957年4月クラウス・エッゲのヴァイオリン協奏曲(フランコ・アウトリ(オートリ)指揮)で共演している。

ストコフスキーと共演したヴィエニャフスキは、野外劇場ハリウッド・ボウルにおけるライブで、ウィックスはデビュー間もない17歳の時の演奏。ジャケットの4月17日は誤りで、夏の夜の野外コンサートである。当時はまだテープ録音が導入されておらず、アセテート盤による録音。このため元の音源は盛大なスクラッチノイズが入っていたが、音質を損ねない範囲で低減させている。ラジオ放送のための録音であるため音質自体は良好。野外劇場のライブ録音というハンディを感じさせないところは、さすがにアメリカの放送局の技術力の高さを感じる。

当日のプログラムは、カバレフスキーのコラ・ブルニョン序曲、グリンカのホタ・アラゴネーサ、ヴィエニャフスキの協奏曲、ブリテンのピーター・グライムズからパッサカリア、同じくブリテンのソワレ・ミュージカル、ラヴェルのツィガーヌ、クライスラーのウィーン奇想曲、オネゲルのパシフィック231という、ストコフスキーらしい名曲コンサート。ウィックスはツィガーヌ、ウィーン奇想曲も演奏した。

ハリウッド・ボウル響はロサンゼルス・フィルの別名であり、同フィルのコンサートスケジュールに組み込まれているが、このコンサートに限っては、ストコフスキーがロサンゼルス在住のフリーランス演奏家を何名か起用したと言われ、それらの演奏家との混成だったようだ。

ウィックスは1951年に結婚後、家庭を優先して次第に演奏活動を控えるようになり、ノルウェーに転居するなど、演奏家としての国際的キャリアから退いたが、父がノルウェー出身であるため同国との関係は深く、上記のように1957年、29歳頃のNYPとの共演ではノルウェーの作曲家エッゲの作品を取り上げている。

ウィックスの正規の録音は少なく、上記2曲ともスタジオ録音を残していない。ブルーノ・ワルターは上記CDのほかに、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を、1932年英コロンビアにシゲティと、1947年米コロンビアに同じくシゲティと、1961年米コロンビアにフランチェスカッティとスタジオ録音したほか、1949年モリーニとライブ録音していた。ストコフスキーは上記CD以外には、ヴィエニャフスキのヴァイオリン協奏曲第2番を録音していない。

●バーンスタイン/ボストン 若き日のライブ マーラー 交響曲第2番「復活」

プレミエ60031DF

マーラー 交響曲第2番「復活」

アディル・アディソン(s)、ナン・メリマン(ms)

ハーヴァード・グリー・クラブ、ラドクリフ合唱協会

レナード・バーンスタイン指揮ボストン交響楽団

1949年3月25日、ボストン・シンフォニー・ホール、ライブ、モノラル

※バーンスタイン30歳のライブ。1947年にニューヨーク・シティ交響楽団音楽監督を退任後、当時はフリーだったが、ボストン響常任指揮者のクーセヴィツキーに師事したこともあり、同オーケストラとは、同じ1949年にメシアン「トゥーランガリラ交響曲」を世界初演するなど、密接な関係にあった。年代を考慮すれば音質は良好。

●ミュンシュ/ボストン 1962年ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

プレミエ60032DF

ベートーヴェン 交響曲第9番

アディル・アディソン(s)、フローレンス・コプレフ(ms)

ジョン・マッカラム(t)、ドナルド・グラム(bs)

音楽祭合唱団、モントリオール大学合唱団

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1962年8月26日、タングルウッド、ライブ、ステレオ

※ステレオ収録。タングルウッド音楽祭(当時はバークシャー音楽祭と呼ばれた)におけるライブ。音質優秀。ボストン響のタングルウッド音楽祭におけるステレオ録音は1958年頃から開始されているが、4年目に当たる当録音は、技術的にもさすがに手慣れた感じで、バランスも良く申し分ない。もちろん、用意周到に練り上げられたメジャーレコード会社のスタジオ録音とは趣が異なり、フォルティッシモなどはやや荒れ気味で(ミュンシュの最強音が大きすぎるのだ)、ライブならではノイズも入るが(それでも会場ノイズは少ない方だ)、却って生々しい臨場感が魅力的である。

ミュンシュは1961~1962年シーズンを最後にボストン響(BSO)の常任指揮者を退任しており、この演奏は、ミュンシュが音楽監督として指揮した最後の演奏会である。とはいうものの、その後も客演指揮者として、翌1963年1~2月に10公演、7~8月に5公演行うなど、亡くなる1968年まで毎シーズンBSOと共演しており、ミュンシュの人気が相変わらず高かったことを物語る。後任のラインスドルフは厳しいリハーサルで知られ、次第に団員と軋轢が増していったと言われているから、ミュンシュの客演はラインスドルフにとって気分の良いものではなかったかも知れない。

この日のプログラムは、コープランドの「静かな都会」とベートーヴェンの交響曲第9番の2曲。前日に同じプログラムで公開リハーサルが行われた。ミュンシュはBSO在任時に第9番を20回取り上げており(先のリハーサルを含む)、当盤が最後の演奏機会となった。現在のBSOの資料では、音楽祭合唱団はバークシャー音楽祭合唱団との表記されているが、当時のプログラムには単にFestival

Chorusと表記されているため、それに従った。

ミュンシュは当盤以外に、ベートーヴェン交響曲第9番を1958年米RCAにBSOとスタジオ録音したほか、1958年8月と12月、1962年4月にBSO、同年12月日本フィルとライブ録音していた(1958年12月のライブは当レーベル600004DFで発売済み)。

●ジョージ・セル/ニューヨーク・フィル ライブ ベートーヴェン「英雄」

プレミエ60033DF

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

プロメテウスの創造物 序曲

ジョージ・セル指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1963年3月7日、フィルハーモニック・ホール、ニューヨーク、ライブ、モノラル

※モノラルながら音質優秀。セルはしばしばニューヨーク・フィルに客演したが、このときは1955年以来、6シーズンぶりの登場であった。カーネギー・ホールに代わる新たな本拠地として建設されながら、音響の問題から後年改築された旧フィルハーモニック・ホールにおける記録。

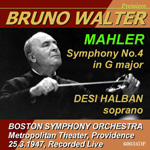

●ブルーノ・ワルター/ボストン響 ライブ マーラー 交響曲第4番

プレミエ60034DF

マーラー 交響曲第4番

デジ・ハルバン(s)

ブルーノ・ワルター指揮ボストン交響楽団

1947年3月25日、プロヴィデンス・メトロポリタン劇場、ライブ、モノラル

※ワルターとボストン響の数少ない共演の記録。ロング・アイランド州プロヴィデンスへのツアーにおけるライブ。古い録音だがノイズも少なくバランスは悪くない。ハルバンは米CBSへのスタジオ録音にも参加していた。

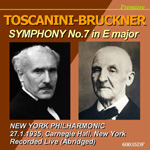

●トスカニーニのブルックナー 1935年ニューヨーク・フィル ライブ

プレミエ60035DF

ブルックナー 交響曲第7番(一部欠落あり)

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1935年1月27日、ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル

※トスカニーニ指揮のブルックナーとして現在確認されている唯一の録音。ウィーンの楽譜出版者グートマンによる、作曲者本人が手を入れたとする改訂版による演奏。ロベルト・ハースによる校訂版が1944年に出版される以前に広く知られていた版である。

初期のアセテート・ディスク・レコーダーによる録音であり、周波数レンジも狭く音質もややくすんだ感じで、年代的・技術的限界はあるが、ノイズは思いのほか少なく、マイクセッティングも適正であるためバランスも良く、とりあえずは音楽を鑑賞できるレベル。1930年代中期のライブ録音という前提を考えれば、そもそも録音が残っていたことが奇跡的であるとも言える。残念ながら、第1楽章の末尾7小節、第2楽章3小節、第4楽章48小節が欠落。それでも全体の8割程度は録音されている。

近年明らかになった録音当時の事情によると、当日の演奏会はコロンビア・ネットワーク(CBS)によるラジオ放送が行われ、そのマイクラインを利用して放送局関係者によって録音が行われたという。前年の1934年に米プレスト社がタイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーを発売しており、本機を使用したのではないかと思われる。ただし、CBSによる正式採用は1938年と言われており(ライバルのNBCは1935年採用)、先行テストケースだったようだ。

タイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーは33・1/3回転の16インチディスク1枚で20分程度の録音が可能だったが、レコーダー1台で録音したため、ディスクの交換時に上記の欠落が生じてしまった。第1楽章はアナウンス部分から録音を開始したためフィナーレが欠落、演奏時間9分適度の第3楽章は欠落なしという点は、このような事情から理解できる。

当初から全曲録音を行う予定があれば、レコーダーを2台用意したはずである。ちなみに当演奏1カ月後の2月から、同じくトスカニーニ/NYPによるブラームス・チクルスが行われ、同様にコロンビア・ネットワークにより中継放送され、その際にも録音が行われたが、こちらは2台(以上?)のレコーダーが使用されたため、交響曲や協奏曲などの各作品が欠落なく録音されたようだ。このような事情を考えると、ブルックナーの録音は、ブラームス・チクルス録音のためのテストだったかも知れない。

当日の演奏会は4回公演の4日目で、午後3時からのマチネー。最初にブルックナー交響曲第7番、休憩を挟んで後半は、R・シュトラウス「サロメ」から7つのヴェールの踊り、バッハ(レスピーギ編)「前奏曲とフーガ」ニ長調というプログラムで、現代の演奏会とは順番が逆のように思えるが、当時のニューヨークの聴衆には、ブルックナーよりも管弦楽編曲版バッハの方がポピュラーだったことが分かる。

トスカニーニとニューヨーク・フィルはブルックナーの交響曲について、第7番を1931年3月に4公演、1935年1月に当録音を含めて4公演、交響曲第4番を1932年に2公演、1934年に1公演取り上げているが、上記ディスクが現在確認されている唯一のブルックナーの録音と思われる。

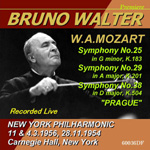

●ブルーノ・ワルター/NYP ライブ モーツァルト 交響曲第25、29、38番

プレミエ60036DF

モーツァルト 交響曲第25番、第29番、第38番「プラハ」

ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1956年3月11日(25番)、3月4日(29番)、1954年11月28日(38番)

ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル

※ワルター得意のモーツァルト。いずれも当時の放送録音の標準を超える良好な音質。バランスも良く、安心して音楽を楽しめる。第38番のライブは、ニューヨーク・フィル(NYP)による1956年米CBSスタジオ録音が1995年にCD発売されるまで、NYPとの貴重な録音と言われた。実際には、1956年録音は米CBSの提携先である仏フィリップスから1961年頃にLP発売されていたが、この事実は日本ではほとんど知られていなかった。ちなみに米本国で未発売だった経緯は不明だが、ワルターがNYPとのベートーヴェン第9第4楽章を再録音・再発売した例にみるように、一度は発売を許可しながらも、不満な部分を録り直そうと考えていたのかも知れない。モーツァルトの39番でも1953年に全曲録音した後、1956年に大半を録り直したと言われる。

ワルターはNYPとの共演でもモーツァルトをしばしば取り上げたが、1956年の交響曲第25番は、当日前半のプログラムで、後半は同じくモーツァルトのレクイエム。第29番は、オール・モーツァルト・プログラムにおけるコンサートで、前半に交響曲第29番とピアノ協奏曲第20番(マイラ・ヘス独奏)、後半に交響曲第39番(これはプレミエ60037DFⅡで発売済み)。1954年の第38番は、前半にベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番、続いて交響曲第38番、休憩を挟んだ後半にブラームスの二重協奏曲(アイザック・スターンとレナード・ローズ独奏)、最後に大学祝典序曲という、いささか変則的なプログラムだった。

ワルターは上記の録音以外に、交響曲第25番を、1954年米CBSにNYPとスタジオ録音したほか、1956年にウィーン・フィルとライブ録音。第29番は、1954年米CBSにニューヨーク・フィルとスタジオ録音。第38番は、1936年英HMVにウィーン・フィルと、1954年米CBSにニューヨーク・フィルと、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1954年フィレンツェ5月音楽祭管、1955年フランス国立放送管、1955年ウィーン・フィルとライブ録音していた。

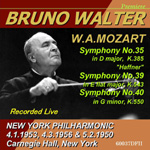

●ブルーノ・ワルター/NYP ライブ モーツァルト 交響曲第35、39、40番

プレミエ60037DFⅡ

モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」、第39番、第40番

ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1953年1月4日(35番)、1956年3月4日(39番)、1950年2月5日(40番)

ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル

※ワルター得意のモーツァルト。35番と39番は、当時の放送録音の標準を超える良好な音質。バランスも良く安心して音楽を楽しめる。一方40番はテープ録音導入間もない頃の録音。マイクセッティングも異なり、やや古い印象の音質だが、聴きづらいほどではなく、一応鑑賞に堪える水準。ただし注意書きにあるように、オリジナル音源には、第4楽章後半部にレコーダーのトラブルによる再生不能箇所が3秒ほどあり、欠落部分のみ1953年の米CBSによるスタジオ録音で補っており、差し替え部分のみ音質がわずかに異なる。

この交響曲第40番は、1980年代にイタリアのマイナーレーベルでLP発売されて以来久々の復活。ニューヨーク・フィル(NYP)による第40番のライブ録音として貴重だが、第4楽章のトラブルが長らく再発売されなかった理由かも知れない。

ワルターはNYPとの共演でもモーツァルトをしばしば取り上げたが、1953年の交響曲第35番は、当日前半のプログラムで、後半はマーラーの交響曲第4番(イルムガルト・ゼーフリート独唱)というワルターらしいプログラム。1956年の第39番は、オール・モーツァルト・プログラムにおけるコンサートで、前半に交響曲第29番(これはプレミエ60036DFで発売済み)とピアノ協奏曲第20番(マイラ・ヘス独奏)、後半に交響曲第39番。1950年の第40番は、こちらもオール・モーツァルト・プログラムにおけるコンサートで、前半にセレナーデ第13番、交響曲第35番、ピアノ協奏曲第20番(ルドルフ・フィルクシュニー独奏)、後半に交響曲第40番が演奏された。

ワルターは、交響曲第35番を上記の録音以外に、1953年米CBSにNYPと、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1940年NBC響、1947年ボストン響、1950年NYPとライブ録音していた。第39番は上記以外に、1934年英HMVにBBC響と、1953/1956年米CBSにNYPと、1960年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1944年NYP、1945年NYP、1950年ストックホルム・フィル、1956年フランス国立放送管とライブ録音していた。第40番は上記以外に、1929年英コロンビアにベルリン国立歌劇場管と、1953年米CBSにNYPと、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1939年NBC響、1949年ロサンゼルス・フィル、1950年ベルリン・フィル、1952年ローマ・イタリア放送(RAI)響、1952年ウィーン・フィル(5月17日と18日の2種)、1952年コンセルトヘボウ管とライブ録音していた。

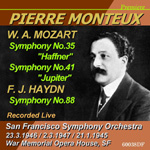

●モントゥー/サンフランシスコ ライブ モーツァルト 交響曲第35、41番、ハイドン 交響曲第88番

プレミエ60038DF

モーツァルト 交響曲第35番「ハフナー」、第41番「ジュピター」

ハイドン 交響曲第88番

ピエール・モントゥー指揮サンフランシスコ交響楽団

1946年3月23日(35番)、1947年3月2日(41番)、1945年1月21日(88番)

サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラ・ハウス、ライブ、モノラル

※モントゥー70歳代「壮年期」のライブ。古い録音だがバランスは悪くない。モントゥーは「ジュピター」と88番のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは当録音のみ。「ハフナー」は1964年コンサートホールソサエティにスタジオ録音している。

●モントゥー/サンフランシスコ ライブ ベートーヴェン 交響曲第5番、第8番

プレミエ60039DF

ベートーヴェン 交響曲第5番、第8番

ピエール・モントゥー指揮サンフランシスコ交響楽団

1947年2月16日、1950年12月10日(5番)、1950年2月26日(8番)

サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラ・ハウス、ライブ、モノラル

※モントゥー70歳代「壮年期」のライブ。古い録音だがバランスは悪くない。ラジオ放送の時間的制約のため、5番は前半2楽章が1947年、後半2楽章が1950年の録音。モントゥーは5番を1961年英デッカにスタジオ録音。8番を1950年米RCA、1959年英デッカにスタジオ録音している。

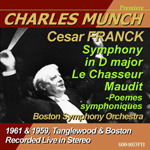

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ フランク 交響曲、交響詩「呪われた狩人」

プレミエ60040DFⅡ

フランク 交響曲、交響詩「呪われた狩人」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1961年8月5日、1959年10月10日、タングルウッド、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、ステレオ

※交響曲はバークシャー音楽祭、「呪われた狩人」は本拠地ボストンにおけるステレオライブ。録音優秀だが、メジャーレコードレーベルのスタジオ録音のような、用意周到に磨き上げられた録音というよりも、臨場感のある生々しい音質。ややラフで強奏が若干飽和気味だが、録り直しがきかない緊張感と勢いを感じる。

フランクの交響曲は、今日の日本のクラシック界では演奏機会が多い作品ではないが、第二次世界大戦前後には、巨匠指揮者が好んで取り上げ、フルトヴェングラーなどもレコーディングするなど「人気曲」だったようだ。ミュンシュは、後述するようにスタジオ録音を3回行っており、ボストン響(BSO)とは定期演奏会だけを見ても、常任指揮者就任前の1947~1948年シーズンから、1950~1951年、1956~1957年、1957~1958年、1960~1961年、1962~1963年シーズンと、極めて頻繁に取り上げており、ミュンシュ自身の好みもあったろうが、BSOの定期会員にとっては身近な曲だったことが分かる。一方、「呪われた狩人」は1959~1960年と1961~1962年シーズンにそれぞれ3公演取り上げたのみであった。なお、当レーベル60066DFにある、同じくミュンシュ指揮の同曲は1962年2月9日のライブ録音であり、本CDとは別演奏。

ミュンシュは、先に述べたように交響曲を1946年英デッカにパリ音楽院管、1957年米RCAにBSO、1966年コンサートホールソサエティにロッテルダム・フィルとスタジオ録音したほか、1957年3月BSO、1957年5月チェコ・フィル、1961年3月BSO、1963年BSO、1966年シカゴ響、1967年フランス国立放送管とライブ録音していた。また、「呪われた狩人」を1962年米RCAにBSOとスタジオ録音したほか、、同録音の直前にライブ録音していた。

●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」、フィデリオ序曲

プレミエ60041DF

ベートーヴェン 交響曲第6番、フィデリオ序曲

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1959年8月8日、タングルウッド、ライブ、ステレオ

※タングルウッド音楽祭におけるステレオ・ライブ。録音優秀。モントゥーは6番を1958年、「フィデリオ」を1960年英デッカにスタジオ録音していた。

●優秀新音源 モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

プレミエ60042DFII

ベートーヴェン 交響曲第9番

エリナー・スティーバー(s)、フリーダ・グレイ=マッセ(ca)

ジョン・マッカラム(t)、デイヴィッド・ローラン(bs)

音楽祭合唱団

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1960年7月31日、タングルウッド、ライブ、ステレオ

※タングルウッド音楽祭(当時はバークシャー音楽祭と呼ばれていた)におけるステレオ・ライブ。従来、本演奏のライブ録音は受信状態のあまり良くない複数のエアチェックテープしか存在せず、当盤の旧プレスはそれらの中から最も良好な音質の音源を使用していた。しかし最近、画期的な優秀新音源を入手したため、改めてディスク化された。

新音源もエアチェックと思われるが、ノイズも極小で、ダイナミックレンジや周波数レンジも申し分なく、鑑賞する際のストレスは全くない。1960年のライブ録音として極めて優秀。もちろん、当時のデッカやRCAなどの超優秀録音には及ばないが、中堅以下のレコードレーベルのステレオ初期録音を凌ぐレベルと言える。また、旧盤と異なり、曲間のチューニングや第2楽章終了後、ソロ歌手入場の際の拍手なども収められており、臨場感が増している。会場ノイズも少ない。

後に述べる米ウェストミンスターによるモントゥーのベートーヴェン第9録音は、特殊な楽器配置、残響をカットした癖のある録音など、ある意味でユニークな企画内容を売り物にしており、モントゥーの意図をすべて反映出来ていたか疑問があった。一方、客演とは言え長年密接な関係を続けたボストン響(BSO)との本演奏は、モントゥーが考えたベートーヴェン第9の姿をありのままに示していると言えよう。

なお、ディスク化に当たっては、低域の過剰、高域に若干のヒスノイズと濁り、ステレオ定位の片寄りなどがあったため、マスタリングで改善・解消している。優秀録音ではあっても修正が出来ない一度限りのライブ録音であり、無編集でディスク化するわけにはいかないようだ。

この日の演奏会は、午後2時30分からのマチネーで、前半にモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」、後半にベートーヴェン第9というプログラム。会場はミュージック・シェド(後にクーセヴィツキー・シェドと改称)と呼ばれる、屋根とステージ後方・両袖の壁があるのみで、客席側には壁がない半開放式。夏の音楽祭らしい明るい日差しの中で演奏されたのだろう。前日に同じプログラムで公開リハーサルが行われた。なお、一部ソロ歌手の声域は、旧盤ではメゾソプラノ、バリトン、合唱もタングルウッド音楽祭合唱団と表記されていたが、当盤では当時の音楽祭パンフレット表記に従った。

モントゥーはかつてBSOの常任指揮者を務めており、ベートーヴェン第9は常任時代の1922年11月に2公演行ったことが最初である。ただし、この時は定期演奏会にもかかわらず、プログラム前半に第1~第3楽章のみ演奏という変則的な形態で、後半はフリーダ・ヘンペル(ソプラノ)が加わった管弦楽伴奏の歌曲などが演奏された。20世紀初め頃までは、交響曲を全曲ではなく1楽章のみ演奏することも多かったようだが、一方で名門BSOも当時は財政的に不安定で楽員の退団が相次ぐなど厳しい事情から、合唱やソロ歌手を呼ぶ費用や練習の手間を惜しんだのかも知れない。なお、1924年3月にようやく4楽章全曲が演奏された。その後は、30年空けて1955年8月、1960年4月(モントゥー85歳記念公演)、そして1960年7月の本演奏が最後となった。最後の演奏機会が良好なステレオ録音で残されたことは幸いといえる。

モントゥーは当録音以外にベートーヴェン第9を、1962年米ウェストミンスターにロンドン響とスタジオ録音、1958年フランス国立放送管とライブ録音したほか、ディスク化されていないが、1960年BSO(前記のモントゥー85歳記念公演、米RCAが録音)、1962年、1963年ロンドン響とライブ録音していた。

●トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ モーツァルト 交響曲第40番、ベートーヴェン 交響曲第8番、レオノーレ序曲第3番

プレミエ60043DF

モーツァルト 交響曲第40番

ベートーヴェン 交響曲第8番、レオノーレ序曲第3番

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1936年4月26日、3月8日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

ライブ、モノラル

※トスカニーニ/ニューヨーク・フィルによる戦前の貴重なライブ。トスカニーニ69歳前後の記録。いずれの曲も数種の録音が残されているが、本CD-Rは現在確認されている最初の録音。初期のアセテート盤による古い録音だが、当代随一といわれたコンビの片鱗が伺える。

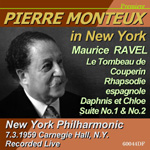

●モントゥー/NYPライブ ラヴェル クープランの墓、スペイン狂詩曲、ダフニスとクロエ

プレミエ60044DF

ラヴェル クープランの墓、スペイン狂詩曲、ダフニスとクロエ第1、第2組曲

ピエール・モントゥー指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1959年3月7日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

ライブ、モノラル

※ニューヨーク・フィル(NYP)とのラヴェル・プログラム。モノラルながら録音は優秀。このままステレオにしても通用する音質。

モントゥー/NYPは、我々日本人には珍しい組み合わせに見えるが、モントゥーは1927年に初めて同フィルに客演して以来、その後中断はあったものの、1943年以降1961年までほぼ毎年共演していた。特に、野外劇場ルイソン・スタジアムにおける夏のコンサートへの出演は恒例で、ニューヨーク市民に親しまれた。

当CDの1959年のコンサートは、三夜連続公演の3日目で、前半は「クープランの墓」、ヨゼフ・シゲティ独奏でバッハのヴァイオリン協奏曲ニ短調(チェンバロ協奏曲の編曲版)、「スペイン狂詩曲」が演奏され、後半は、再びシゲティ独奏でベルリオーズの「夢とカプリッチョ」、「ダフニスとクロエ」第1、第2組曲が演奏された。

モントゥーは「クープランの墓」のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは当演奏のみ。「スペイン狂詩曲」は1961年英デッカにスタジオ録音、「ダフニス」全

曲を1959年英デッカにスタジオ録音、「ダフニス」第1組曲を1946年米RCAにスタジオ録音しているが、第1・第2組曲の形での録音は現在確認されている限り当演奏のみ。

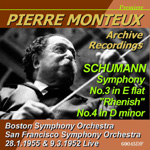

●モントゥー/ボストン&サンフランシスコ ライブ シューマン 交響曲第3番「ライン」、交響曲第4番

プレミエ60045DF

シューマン 交響曲第3番「ライン」、第4番

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団、サンフランシスコ交響楽団

1955年1月28日、ボストン・シンフォニー・ホール

1952年3月9日、サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラ・ハウス

ライブ、モノラル

※第3番「ライン」がボストン響、第4番がサンフランシスコ響による。モントゥーは「ライン」のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは本CD-Rのライブ演奏のみ。第4番は、この演奏会の直後米RCAにスタジオ録音している。

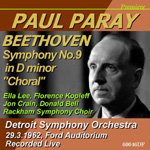

●パレー/デトロイト ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

プレミエ60046DF

ベートーヴェン 交響曲第9番

エラ・リー(s)、フローレンス・コプレフ(ms)

ジョン・クレイン(t)、ドナルド・ベル(bs)

ラッカム・シンフォニー合唱団

ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団

1962年3月29日、デトロイト・フォード・オーディトリアム、ライブ、モノラル

※モノラルながら音質良好。他社の既出盤では、第1楽章冒頭に大きなノイズが入るほか、各所にドロップアウト、ヒスノイズ過多などの問題があったが、当盤はおそらく別音源を使用しており解消されている。独唱陣はドイツ語、合唱は英語訳による歌唱のようだ。パレーは同曲のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは、このほかにフランス国立管とのライブ録音のみ(未発売)。パレーはベートーヴェンも得意としていたが、レコード会社によるフランス音楽優先の販売政策のため、交響曲の正規録音は1番、2番、6番(2種類)、7番だけであった。

●フルトヴェングラー ヴェネズエラ・ライブ ブラームス 交響曲第1番

プレミエ60047DF

ブラームス 交響曲第1番

R.シュトラウス 交響詩「ドンフアン」

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ヴェネズエラ交響楽団

1954年3月20日、カラカス・ホセ・アンヘル・ラマス円形劇場、ライブ、モノラル

※モノラルながら音質良好。1954年3月、フルトヴェングラーはヴェネズエラの首都カラカスを訪問し、2回の公演を行った。表記では20日録音とあるが、記録によれば21日とあるので誤りか。当日は、このほかにヘンデルの合奏協奏曲、ワーグナーのタンホイザー序曲が演奏されたという。フルトヴェングラーの南米公演における録音は、コロン劇場のライブなど劣悪なものが多いが、本録音は、会場が野外劇場という不利な条件にもかかわらず優秀で、当時の欧米における放送録音と同等。また、オリジナルテープに近い音源からの復刻らしく、非常に生々しい音質。なお、ジャケット写真は、本公演よりも20年前、1925年にフルトヴェングラーがニューヨーク・フィルを客演した際の歓迎レセプション風景。フルトヴェングラーと並んで、ストラヴィンスキー、メットネル、ラフマニノフ、クライスラー、ヨーゼフ・ホフマンら、何とも豪華な顔ぶれが見える。ちなみにフルトヴェングラーのニューヨーク・フィル・デビュープログラムは、奇しくもブラームス交響曲第1番とドンフアンであった(もう1曲は、カザルス独奏!によるハイドンのチェロ協奏曲ニ長調)。

●トスカニーニ/ニューヨーク・フィル 1936年ライブ ワーグナー管弦楽曲集

プレミエ60048DF

ワーグナー

歌劇「ローエングリン」第3幕への前奏曲

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

ジークフリート牧歌

楽劇「トリスタンとイゾルデ」第1幕への前奏曲と愛の死

楽劇「ワルキューレ」ワルキューレの騎行

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1936年3月1日、ラジオシティ・ミュージックホール

1936年4月29日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

ライブ、モノラル

※トスカニーニ/ニューヨーク・フィルによる戦前の貴重なライブ。ローエングリン以外は、トスカニーニのニューヨーク・フィル常任指揮者退任公演から。これはプログラムの後半で、前半は、ベートーヴェンのレオノーレ序曲第1番、ハイフェッツ独奏で同ヴァイオリン協奏曲が演奏されたという。アセテート盤による古い録音ではあるが、トスカニーニ「壮年期」の凄さが伝わる。ローエングリンは、当時、完成間もないロックフェラーセンターのラジオシティ・ミュージックホールにおける

●シュワルツコップとボスコフスキーによるウィンナ・オペレッタ・アリア ハリウッド・ボウル ライブ

プレミエ60049DF

ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇『こうもり』から序曲

ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇『ウィーン気質』からワルツ「ウィーン気質」

ヨハン・シュトラウス2世:喜歌劇『こうもり』からチャールダーシュ「故郷の調べ」

ホイベルガー:喜歌劇『オペラ舞踏会』から「別室に行きましょう」

ツェラー:喜歌劇『小鳥売り』から「チロルで薔薇を贈る時は」

ツェラー:喜歌劇『坑夫長』から「気を悪くしないで」

レハール:喜歌劇『メリー・ウィドウ』から「ヴィリアの歌」

シーチンスキー:「ウィーン,わが夢の街」

シーチンスキー:「ウィーン,わが夢の街」(アンコール)

エリーザベト・シュワルツコップ(ソプラノ)

ウィリー・ボスコフスキー指揮ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団

1963年7月9日、ハリウッド・ボウル、ライブ、ステレオ

※野外劇場ハリウッド・ボウルにおけるライブ。優秀なステレオ録音。この公演では、ほかにボスコフスキー指揮によるシュトラウスのワルツやポルカなども演奏されている。シュワルツコップ得意のレパートリー。すべての曲にスタジオ録音があるが、ライブは珍しい。1963年秋、シュワルツコップとボスコフスキーは、ウィンナ・オペレッタや歌曲のプログラムで北米ツアーを行ったらしく、一部が重複したプログラムでカナダCBC放送にテレビ出演している。

●ヴィクトル・デ・サバタのベートーヴェン第9!! 新発見1949年ライブ

ベートーヴェン 交響曲第9番

ニルダ・ホフマン(s)、ザイラ・ネグローニ(ms)

エウジェニオ・ヴァローリ(t)、アンヘル・マッティエロ(br)

ヴィクトル・デ・サバタ指揮

ブエノスアイレス交響楽協会合唱団・交響楽団

1949年7月26日、ブエノスアイレス・グラン・レックス劇場、ライブ、モノラル

プレミエ60050DF

※今まで存在が知られていなかった驚愕の新発見録音。名声の割には録音に恵まれなかったイタリアの巨匠サバタの第9。1949年ブエノスアイレスにおけるライブ。アセテート盤による録音はスクラッチノイズが持続し、第3楽章に2~3秒のワウ(音揺れ)があるなど一般的な意味で良好とは言い難いが、マイクセッティングは妥当で、歌手や合唱、オーケストラのバランスも良く、音質そのものは悪くない。第2次世界大戦中のヨーロッパにおける、アセテート盤による標準的なライブ録音と同等か。

ブエノスアイレス交響楽協会の実体は不明だが、当時活発に演奏会を主催していた団体。クラウディオ・アラウなども出演しており、高水準の活動を行っていたようだ。オーケストラは、おそらくコロン歌劇場やアルゼンチン国立管などのメンバーも参加した特別編成だったと思われる。

サバタはベートーヴェンの交響曲について3番を英デッカに、6番を英EMIにスタジオ録音したほか、5番、8番をライブ録音していた。

●フリッツ・ライナー/NYP 1960年ライブ 展覧会の絵、不思議な中国の役人

ムソルグスキー(ラヴェル編曲) 組曲「展覧会の絵」

バルトーク 舞台音楽「不思議な中国の役人」演奏会用組曲

フリッツ・ライナー指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1960年3月20日、12日、ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル

プレミエ60051DF

※共にニューヨーク・フィルとのライブ録音。音質良好。特に「展覧会の絵」は臨場感のある生々しい録音。ライナーは1940年代にしばしばニューヨーク・フィルを客演したが、1960年に2つのプログラムでそれぞれ4回の公演を行い、この録音が両者の最後の共演の機会となった。ライナーは「展覧会の絵」を1957年米RCAにシカゴ響とスタジオ録音、「不思議な中国の役人」を1946年にNBC響とライブ録音していた。

●モントゥー/ボストン ライブ レスピーギ、プロコフィエフ、バルトーク

レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

プロコフィエフ 交響曲第1番「古典交響曲」

バルトーク 管弦楽のための協奏曲

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1960年4月8日、1958年1月4日、ボストン・シンフォニー・ホール

1956年7月22日、タングルウッド

ライブ、ステレオ/モノラル

プレミエ60052DF

※モントゥーによる近代音楽作品を集めたもので、ボストン響の本拠地シンフォニーホールとタングルウッド音楽祭におけるライブ。レスピーギとプロコフィエフはステレオ録音、バルトークのみモノラルだがそれぞれ聞きやすい録音。プロコフィエフは、放送局としてはごく初期の実験的ステレオ録音と言われ、左右チャンネルの広がりがやや極端で音像も大きめ。試行錯誤中であることが理解できるが、音質や解像度は優秀。1960年のレスピーギ録音では技術的にも確立され、違和感のないステレオ録音となっている。

「ローマの泉」が演奏された1960年4月8日の演奏会は、8日・9日2公演の初日。前半にベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」、休憩を挟んで、後半が「ローマの泉」とR・シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」というプログラム。現在の演奏会とは順序が逆のようにも感じる。実は、この公演はフリッチャイが指揮する予定だったが急病でモントゥーに交替したという。フリッチャイがベルリン・ドイツ・オペラ音楽総監督の契約を交わしたものの、健康状態を理由に辞退した時期と重なる。

モントゥーは、これら3作品のスタジオ録音を残さず、レスピーギにボストン響との1963年ライブ(未発表)、プロコフィエフにフランス国立管との1958年ライブ、ミラノRAI響との1964年ライブ(未発表)があるが、バルトークは現在までに確認されている唯一の録音。

●ミュンシュ/ボストン ライブ ドヴォルザーク「新世界から」ほか

ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界から」

ブラームス 大学祝典序曲

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1954年10月8日、1957年12月6日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、モノラル

プレミエ60053DF

※モノラルで特別に優秀というわけではないが、ノイズもなくバランスの良い録音。ボストン響の本拠地シンフォニーホールにおけるライブ録音。ミュンシュは意外にも両曲のスタジオ録音を残さず、両曲とも現在確認されている唯一の録音。特にドヴォルザークは、米RCAへのスタジオ録音である交響曲第8番とチェロ協奏曲しか録音が確認されておらず、珍しい録音である。

●バルビローリ/NYP ライブ マーラー 交響曲第1番「巨人」

マーラー 交響曲第1番「巨人」

サー・ジョン・バルビローリ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1959年1月10日、ニューヨーク・カーネギー・ホール、ライブ、モノラル

プレミエ60054DF

※モノラルながら音質良好。かつて常任を務めた古巣ニューヨークフィルへの客演ライブ。バルビローリは同曲を1957年に英パイにハレ管とスタジオ録音していた。バルビローリによるマーラー録音はライブも含めて数多いが、第1番のライブは、これが現在確認されている唯一の録音。

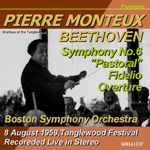

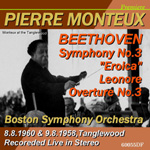

●モントゥー/ボストン ステレオ・ライブ ベートーヴェン「英雄」ほか

プレミエ60055DF

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

レオノーレ序曲第3番

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1960年8月8日、1958年8月9日、タングルウッド、ライブ、ステレオ

※ステレオ録音。2曲ともタングルウッド音楽祭におけるライブ。「英雄」は特に録音優秀。既出の交響曲全集セットでは、ステレオバランスの左チャンネルへの偏り、第2楽章冒頭部欠落、過大なヒスノイズなどの問題があったが、このCDでは改善されている。レオノーレ序曲第3番は英雄より2年前の録音で、英雄ほどではないが優れた録音。

モントゥーは、「英雄」を1957年英デッカにウィーン・フィルと、1962年にコンセルトヘボウ管と蘭フィリップスにスタジオ録音したほか、1960年ロイヤル・フィルとライブ録音していた。また、レオノーレ序曲第3番は、1952年サンフランシスコ響、1953年NBC響、1960年ベルリン・フィル、1962年ボストン響とのライブ録音が確認されているほか、1960年米RCA(提携先の英デッカ制作)にロンドン響とスタジオ録音したが未発売になっているという。

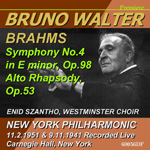

プレミエ60056DF

ブラームス 交響曲第4番、アルト・ラプソディ

エニッド・サントー(コントラルト)

ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1951年2月11日、1941年11月9日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

ライブ(モノラル)

※1951年(交響曲)はテープ、1941年はアセテート盤によるライブ録音。音質は年代相応だが、それぞれの録音技術が安定期に入った頃で聴きづらさはない。1951年録音は残響が適度に入り、1941年録音はディスク録音にもかかわらずノイズの少なさが印象的。

エニッド・サントーは、日本ではなじみがないが、ハンガリー出身で第2次世界大戦前後にメトロポリタン歌劇場やウィーン国立歌劇場などで活躍したコントラルト。「トリスタン」のブランゲーネ、「リング」のエルダなどを持役とした。

ワルターは、交響曲第4番をこのほかに1934年英HMVにBBC響、1951年(このライブの翌日)米CBSにニューヨーク・フィル、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音したほか、1946年ニューヨーク・フィル、1954年ミラノ・イタリア放送管とライブ録音していた。アルト・ラプソディは、1961年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音していた。

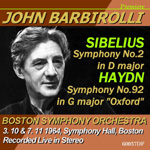

●バルビローリ/ボストン響 シベリウスとハイドン ステレオ・ライブ

プレミエ60057DF

シベリウス 交響曲第2番、ハイドン 交響曲第92番「オックスフォード」

サー・ジョン・バルビローリ指揮ボストン交響楽団

1964年10月3日、11月7日 ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、ステレオ

※優秀なステレオ・ライブ録音。ボストン・シンフォニー・ホールの美しい響きが記録されている。従来発売されていた盤は、シベリウスでは冒頭の録音レベルが異常に高く、その後徐々に低下、ダイナミック・レンジも狭いなど音質に不満があったが、このCDでは改善されている。

バルビローリは、当時ヒューストン響の常任指揮者を務めていたが、ボストン響にもたびたび客演したようだ。バルビローリによるシベリウス交響曲第2番の録音は、スタジオ/ライブを含めて多数にのぼるが、録音状態の良いステレオライブはこの演奏が随一か。ハイドンは現在確認されている唯一の演奏と思われる。

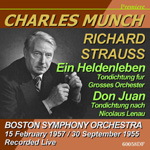

●ミュンシュ/ボストン響 R・シュトラウス「英雄の生涯」「ドンファン」

プレミエ60058DF

R・シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」「ドンファン」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1957年2月15日、1955年9月30日 ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、モノラル

※ボストン・シンフォニー・ホールにおけるライブ録音。モノラル時代後期の録音だけに、音質も良く聞きやすい。ミュンシュはこれら2曲のスタジオ録音を残さず、上記のライブのほか、現在確認されているのは、ドンファンの1956年モスクワ公演ライブのみ。R・シュトラウスは、ミュンシュにとっては比較的珍しいレパートリーと思われるが、「ドン・キホーテ」「ティル」を米RCAにスタジオ録音していたほか、アルザス出身(出生当時はドイツ領)で、かつてはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管のコンサートマスターを務めていたように、シュトラウスは決して縁遠い作曲家ではなかったようだ。

●パレー/デトロイト響ライブ ベートーヴェン交響曲第5番、バッハ管弦楽組曲第2番

プレミエ60059DF

ベートーヴェン 交響曲第5番、エグモント序曲

バッハ 管弦楽組曲第2番

1959年10月15日、11月12日(バッハ) デトロイト・フォード・オーディトリアム

ライブ、モノラル

※デトロイトにおけるライブ録音。録音状態は、ベートーヴェンの2曲については、1950年代中頃の録音といったレベルだが、安定していて聞きづらくはなく、同時期のミトロプーロス/NYPなどのライブ録音と同水準か。翌月のバッハは、より明快な録音で年代の標準を上回る。

パレーはベートーヴェンの2曲とバッハについてスタジオ録音を残しておらず、現在確認できるのは上記のライブのみ。メジャーオーケストラの音楽監督として、おそらく実演では定期的に取り上げていたと思われる。

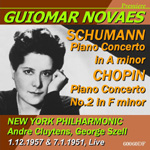

●ノヴァエス/クリュイタンス、セルによるシューマン、ショパン協奏曲 ライブ

プレミエ60060DF

シューマン ピアノ協奏曲

ショパン ピアノ協奏曲第2番

ギオマール・ノヴァエス(ピアノ)

アンドレ・クリュイタンス、ジョージ・セル指揮

ニューヨーク・フィルハーモニック

1957年12月1日、1951年1月7日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

ライブ、モノラル

※ブラジル出身の名女流ピアニスト、ギオマール・ノヴァエスのニューヨーク・フィル定期演奏会におけるライブ。ノヴァエスはニューヨークとパリで人気を博し、ニューヨーク・フィルと度々共演した。1957年のシューマンの協奏曲は、音楽評論家ハロルド・ショーンバーグが、名著「ピアノ音楽の巨匠たち」の中で言及した伝説的演奏。実際は11月28、29日、12月1日の3回公演だったため、ショーンバーグが聴いた演奏がこの録音そのものかどうかは不明だが、参考資料として貴重だ。ちなみにクリュイタンスとニューヨーク・フィルも珍しい顔合わせで、1957年11~12月に、この演奏を含む14回共演したのみであった。ショパンは、ニューヨーク・フィルと関係が深かったジョージ・セルのオーケストラ編曲版による演奏。第1楽章序奏部は短縮されており、一部にオリジナルと異なる音が聞こえる。

録音状態は、古いショパンの方が明快。一部かすかに電気的ノイズが数秒入るが、鑑賞に影響はない。シューマンはオーケストラが少し不鮮明だが、聞きづらくはなく、ショパンよりも会場の雰囲気が感じられる。

ノヴァエスは、両曲とも1950年米ヴォックスにクレンペラーとスタジオ録音、シューマンについては1954年同じく米ヴォックスにスワロフスキーと再録音していた。

●ミュンシュ・ボストン ライブ ベートーヴェン7番、ハイドン98番

プレミエ60061DF

ベートーヴェン 交響曲第7番

ハイドン 交響曲第98番

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1960年10月8日、ボストン・シンフォニー・ホール

1960年10月18日、ハーバード大学サンダース・シアター

モノラル ライブ

※モノラルながら音質良好。特にベートーヴェンは、若干ヒスノイズはあるものの、そのままステレオ化してもよいと思われる音質。ちなみに既出盤ではステレオ表記されているがおそらく誤り。既出盤は弱音が痩せ、強音が歪むという不安定な音質だったが、異なる音源からにCD化により改善され、演奏本来の姿が甦った。

ミュンシュ・ボストン充実期の演奏。ハイドンはボストン近郊のハーバード大学における公演。定期演奏会のシーズン中でも周辺地域には頻繁に客演したようだ。

ミュンシュは、ベートーヴェンの交響曲第7番を1949年米RCAにボストン響とスタジオ録音したほか、1954年にボストン響と、1963年にフランス国立放送管とライブ録音していた。一方、ハイドンの交響曲第98番は、スタジオ録音を残しておらず、本CDの演奏が現在確認されている唯一の録音。

●ミュンシュ・ボストン ライブ モーツァルト39番、31番「パリ」

プレミエ60062DF

モーツァルト 交響曲第39番、第31番「パリ」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1955年4月9日、1954年4月2日、ボストン・シンフォニー・ホール

モノラル ライブ

※交響曲第39番はこの年代の標準的な音質。特に優秀というわけではないが、ノイズもなく鑑賞に支障はない。一方、31番はこの年代の水準以上の良好な音質。ミュンシュはコンサートではしばしばモーツァルトを取り上げていたが、モーツァルトの正式なレコーディングは、協奏曲の伴奏を除けば、アダージョとフーガ(1939年)と「フィガロの結婚」序曲(1951年)の2曲のみ。理由は不明だが、米RCA時代はフリッツ・ライナーとレコーディング・レパートリーを分け合った可能性もある。交響曲ついても、残されている録音はライブ録音のみで、上記CD以外に39番は1959年、31番は1956年のライブが残されている。

●モントゥー ライブ モーツァルト「ジュピター」、シューベルト「未完成」ほか

プレミエ60063DF

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲、交響曲第41番「ジュピター」

シューベルト 交響曲第7(8)番「未完成」

ピエール・モントゥー指揮

サンフランシスコ交響楽団(「魔笛」序曲、「未完成」)

ボストン交響楽団(「ジュピター」)

1952年2月3日(「魔笛」序曲)、1952年4月18日(「ジュピター」)

1944年1月23日、1952年3月30日(「未完成」)

サンフランシスコ・ウォー・メモリアル・オペラハウス

ボストン・シンフォニー・ホール

モノラル ライブ

※「魔笛」序曲と「ジュピター」は、高域に少しヒスノイズがあるもののクリアで明快な音質。「未完成」は2曲に比べればややレンジが狭い感じだが、バランスも良く十分鑑賞に耐える音質。

「未完成」は、ラジオ放送の収録時間の都合で一度に全曲演奏されておらず、第1楽章は1944年、第2楽章は1952年の録音から編集したという。ただし、音質はほぼ同等で、第1楽章が1944年の録音にしては良好であることから、2つの楽章とも1952年録音かも知れない。

モントゥーは1953年にサンフランシスコ響の常任指揮者を退任する一方、1951年からはミュンシュの招きでボストン響に客演を開始しており、1952年はその端境期の演奏である。

モントゥーは、「魔笛」序曲と「ジュピター」をスタジオ録音しておらず、現在確認されている録音は、「魔笛」序曲は本CDのみ。「ジュピター」は本CD以外に1947年サンフランシスコ響とのライブ録音がある(当レーベル・プレミエ60038DFでCD化)。「未完成」は、本CD以外に1963年蘭フィリップスにコンセルトヘボウ管とスタジオ録音していた。

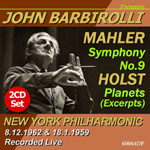

●バルビローリ/NYPライブ マーラー交響曲第9番、ホルスト「惑星」

プレミエ60064DF

マーラー 交響曲第9番

ホルスト 組曲「惑星」抜粋(火星、金星、水星、土星、木星)

サー・ジョン・バルビローリ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1962年12月8日、ニューヨーク・フィルハーモニック・ホール

1959年1月18日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

モノラル ライブ

※マーラーはノイズもなく音質良好。ホルストも基本的には良好だが、元の音源のヒスノイズが多かったため、音質を損ねない範囲でカットしてある。この時代における録音技術の3年間の進歩は大きいようだ。なお、ホルストは天王星と海王星を除いた、5曲のみの抜粋による演奏。木星と土星を入れ替えている理由は不明だが、演奏効果を考慮したためか。

ちなみに1962年9月、ニューヨーク・フィルの新しい本拠地であるフィルハーモニック・ホールが完成しており、マーラーの演奏は完成間もない時期のライブである。

バルビローリは1936から1943年までニューヨーク・フィルの主席指揮者を務めたが、退任後は同フィルに1959年、1962年、1968年の3回客演した。1959年のコンサートは6プログラムで16公演行われたが、1月18日の演奏は15~18日の4夜連続公演の最終日に当たり、「惑星」の前後にウェーバー「魔弾の射手」序曲、ブラームスのヴァイオリン協奏曲(独奏バール・セノフスキー)というプログラムだった。協奏曲がメインプログラム?で、「惑星」が抜粋というのは、この曲がニューヨークの聴衆に馴染みがなかった時代を物語る。ちなみにニューヨーク・フィルによる「惑星」の演奏は、1932年アルバート・コーツが夏の野外コンサートで4曲を抜粋演奏して以来35年ぶり。全曲演奏は、同じくコーツが1921年に2回行った後は、1971年のバーンスタインまで50年間空いた。

一方、1962年は2プログラム8公演で、12月8日の演奏は6~9日4夜連続公演の3日目。前半がハイドンのチェロ協奏曲ニ長調(独奏アルド・パリゾ)で、マーラーは当然ながらメインプログラム。同フィルでは古くはマーラー自身やメンゲルベルクが、その後もミトロプーロスやワルターなどがさかんにマーラー作品を取り上げていたが、意外にも交響曲第9番は、バルビローリ以前には1945年にワルター、1960年にミトロプーロスが取り上げたのみだった。

バルビローリは、マーラー交響曲第9番を1964年英EMIにベルリン・フィルとスタジオ録音したほか、1960年にトリノ・イタリア放送(RAI)交響楽団とライブ録音していた。一方、ホルスト「惑星」はスタジオ録音を残さず、上記のライブが現在確認されている唯一の録音。

●ライナー/NYP ライブ

ブラームス交響曲第2番、コダーイ「ハンガリー民謡『孔雀は飛んだ』による変奏曲」

プレミエ60065DFII

ブラームス 交響曲第2番

コダーイ ハンガリー民謡「孔雀は飛んだ」による変奏曲

フリッツ・ライナー指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1960年3月12日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

モノラル ライブ

※モノラルながら2曲とも音質は良好。ダイナミックレンジも広く十分鑑賞に耐える。ブラームスは、元の音源では第1楽章冒頭でヒスノイズや会場ノイズが大きかったが、音質を損ねない範囲で低減されている。

2曲とも、ライナーがニューヨーク・フィル(NYP)に最後に客演した際のライブ。このときは定期演奏会2プログラム8公演が行われた。ブラームスを含むプログラムは、3月10日~13日の4回公演で当録音はその3日目。午後8時半開演で、前半が「孔雀は飛んだ」による変奏曲とバルトークの「中国の不思議な役人」。後半がブラームスというもの。当日のバルトークと別プログラムのムソルグスキー「展覧会の絵」は、当レーベルのプレミエ60051DFで発売済み。バルトークとコダーイは、ライナーが若き日に故郷のリスト音楽院で師事した間柄でもある。

ライナーはオーケストラに対する要求水準が高く厳格な対応も有名で、楽員との軋轢が多かったが、それでもオーケストラ(というよりも経営陣)や聴衆からの評価は高かったようで、NYPには1924年以来100回以上客演しており、特に1949年まではほぼ毎年登場している(その後は当ディスク公演の1960年まで空くことになる)。ただ不思議な点は、その大半が夏のスタジアム(野外)コンサートか、会場がカーネギーホールの場合もコロンビア・ネットワークによる放送を前提としたサマー・ブロードキャスト・コンサートであり、定期演奏会は当ディスクの公演を含めても16回しかないこと。おそらく定期演奏会シーズンの冬季は、当時音楽監督を務めていたシンシナティ響やカーティス音楽院教授、ピッツバーグ響の仕事が中心となり、それらの「夏休み」の時期にNYP客演を重ねたのではないかと思われるが実情は不明である。

ライナーは、2曲ともスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。ただしブラームスは、シカゴ響在任中の1953年から1963年の間、ほぼ1年おきに6回も演奏機会があり(多くは2回公演)、これらの録音も残されている可能性が高い。

●ミュンシュ/ボストン ライブ ショーソン交響曲 フランク「呪われた狩人」

プレミエ60066DF

ショーソン 交響曲 変ロ長調

フランク 交響詩「呪われた狩人」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1962年2月9日、ボストン・シンフォニー・ホール

ステレオ ライブ

※ボストン・シンフォニー・ホールにおける定期公演のライブで、優秀なステレオ録音。会場ノイズもほとんどなく、当時のレコード用スタジオ録音に匹敵する音質。ミュンシュは1961~1962年シーズンを最後にボストン響の常任指揮者を退任したため最後期の記録。この日は上記の2曲の後に、ルドルフ・ゼルキン独奏によるベートーヴェン「皇帝」が演奏された。

ミュンシュは、ショーソンの交響曲と「呪われた狩人」を1962年本公演直後に米RCAにスタジオ録音していたほか、「呪われた狩人」を1959年にライブ録音していた。

ミュンシュ/ボストン響によるショーソンの交響曲の実演は少なく、1953年の3公演と上記演奏を含む1962年の3公演のみ。「呪われた狩人」も1959年と1962年のそれぞれ3公演のみであった。1962年の公演は、直後の26日に予定されていたスタジオ録音を控えた演奏会プログラミングだったようだ。

●ミュンシュ/ボストン ライブ R・シュトラウス 家庭交響曲、死と変容

プレミエ60067DF

R・シュトラウス 家庭交響曲、交響詩「死と変容」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1959年2月28日、1951年10月6日、ボストン・シンフォニー・ホール

ステレオ/モノラル ライブ

※家庭交響曲はステレオ。1950年代末のライブとは思えない極めて良好な音質。「死と変容」も年代を考慮すれば好録音。

ミュンシュは、家庭交響曲、死と変容ともにスタジオ録音を残さず、家庭交響曲は上記CDが現在確認されている唯一の録音。死と変容は他に1962年のライブ録音が残されている。2曲ともボストン響における演奏回数は少なく、家庭交響曲は1949年に7公演、1959年にこのCDの演奏を含む7公演。死と変容は1951年に8公演、1962年に4公演行われたのみであった。このCDの1951年の演奏は、同年6月4日に死去したボストン響の前常任指揮者セルゲイ・クーセヴィツキー追悼公演の際の1曲。同曲の前後に、モーツァルトのフリーメーソンのための葬送音楽、チャイコフスキーの「悲愴」が演奏された。

●ライナー/シカゴ響 シベリウス フィンランディア 交響曲第5番

プレミエ60068DF

シベリウス 交響詩「フィンランディア」、交響曲第5番

ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団

1957年10月17日、11月28日、シカゴ・オーケストラ・ホール

モノラル ライブ

※3曲ともシカゴ・オーケストラ・ホールにおける定期演奏会の録音。シベリウスの2曲は、交響曲は当時の水準を上回るクリアで優れた音質。一方フィンランディアは同じ日の録音であり、マイクセッティングも同等と思われるが、わずかにゆがみが感じられる。録音テープの保存状態に問題があったか、ポピュラー名曲であるため繰り返し再生されて劣化したのかもしれない。2曲とも拍手がカットされ、聴衆の咳など会場ノイズもわずかにしか聞こえないため、当時のメジャーレーベルによるレコード用スタジオ録音のような趣がある。

ヴォーン・ウィリアムズは1か月後の録音だが、こちらも優秀な音質で当時の水準以上のレベル。若干会場ノイズも入り、ライブ録音らしい雰囲気。こちらも拍手がカットされている、

シベリウスの2曲は、1カ月ほど前の9月20日に死去した作曲家追悼のため、急きょプログラムが組まれたと言われる。拍手が収録されていないのは、追悼のために拍手を控えたためかも知れない。これはプログラムの後半で、前半は、バッハ(フレデリック・ストック編曲)の前奏曲とフーガ変ホ長調、ドビュッシー「海」が演奏された。11月のヴォーン・ウィリアムズは前半のプログラムで、バッハ(リュシアン・カイエ編曲)のフーガト短調に続いての演奏。さらに続けてユージン・イストミン独奏によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番が演奏され、休憩の後、ハイドンの交響曲第104番が演奏された。

シベリウスは、ライナーにとって比較的珍しいレパートリー。当録音以外に、シカゴ響とは、1954年にトゥオネラの白鳥、カレリア組曲から行進曲、1955年に交響曲第2番、1957年に交響曲第4番、1959年にヴァイオリン協奏曲を取り上げているが、いずれもスタジオ録音は残さなかった。ヴォーンウィリアムズは、当録音以外には、1957年3月に交響曲第3番を取り上げたのみで、こちらも珍しいレパートリーだった。

●セル/NYP ライブ ブルックナー 交響曲第7番

プレミエ60069DF

ブルックナー 交響曲第7番(ノヴァーク版)

ジョージ・セル指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1964年3月29日、ニューヨーク・フィルハーモニック・ホール

モノラル ライブ

※ニューヨーク・フィルハーモニック・ホールにおける定期公演のライブ。1964年といえばステレオ録音が一般化していた頃だが、残念ながらモノラル。ボストン響などの保存音源は1950年代末からステレオ化されているが、ニューヨーク・フィルでは1960年代中頃でもモノラル録音が多いようだ。ただし、当盤も音質自体は悪くなく、強音でやや飽和気味になること以外は、鑑賞に支障はない。演奏会場のフィルハーモニック・ホール(現エイヴリー・フィッシャー・ホール)は音響が不評で、1976年に柱(構造体)を残して全面改築されたが、この録音を通して聞く限りは良好である。

セルは、晩年にニューヨーク・フィルのミュージック・アドバイザー兼首席客演指揮者を務めるなど、同フィルとは長らく密接な関係にあったが、ブルックナーの演奏機会は極めて少なく、第7番をこの演奏を含む1964年と1965年に定期演奏会で4公演ずつ計8回取り上げたのみだった。1964年の当演奏はプログラムの後半で、前半にはワーグナーの楽劇「パルシファル」から前奏曲と聖金曜日の音楽が演奏された。

セルは、ブルックナー交響曲第7番のスタジオ録音を残さず、1968年ウィーン・フィルと、当演奏の翌年1965年ニューヨーク・フィルとのライブ録音が現在までに確認されている。

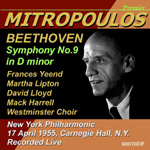

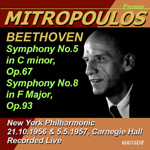

●ミトロプーロス/NYPライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

プレミエ60070DF

ベートーヴェン 交響曲第9番

フランシス・イーンド(ソプラノ)、マーサ・リプトン(アルト)

デイヴィッド・ロイド(テノール)、マック・ハレル(バス)

ウェストミンスター合唱団

ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1955年4月17日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

モノラル ライブ

※米ミトロプーロス協会提供による音源からCD化。10数年前に同協会のプライベートCD-Rが少数流通したのみでほぼ初出といえる。現在確認されている唯一のミトロプーロスのベートーヴェン第9。

音質は1950年代中頃のライブ録音としては標準的。特に優秀というわけではないが、バランスも良く、当時のテープ録音では避けられないヒスノイズも許容範囲で鑑賞に支障はない。ただし、注意書きにあるように第3楽章の一部(タイミングの6分28秒~7分30秒)に、保存テープのトラブルによる再生不能箇所があり、欠落箇所はフリッツ・ブッシュ指揮デンマーク放送響の1950年ライブ録音で補われている。幸いテンポ設定や音質などがよく似ており、違和感なく収まっている。

ミトロプーロスはニューヨーク・フィルとベートーヴェン第9を、本CDを含む1955年に3公演、1956年に1公演指揮しており、4月17日の公演は1954~1955年シーズン最後の定期演奏会であった。1955年の3公演では、第9の前にヤン・マイエロヴィツ(1913~1988年)による「The

Glory Around His

Head」(復活のカンタータ)が初演された。ミトロプーロスは、1951~1957年のニューヨーク・フィル音楽監督の在任中、数々の現代曲を取り上げており、1954~1955年シーズンだけを見ても、ショスタコーヴィチの交響曲第10番(アメリカ初演)、ロイ・ハリスの交響的警句(初演)のほかスカルコッタス、ミヨー、リエティ、メニンなど、珍しい作品が数多く演奏されたが、これらがニューヨークの保守的な聴衆の不興を買い、後にバーンスタインへ交代する要因となった。

ミトロプーロスによるベートーヴェンの交響曲録音は、スタジオ録音では、1940年米コロンビアにミネアポリス響と第6番を録音したのみ。その他にライブ録音として1~3、5、8番が残されている。ちなみに本CDの独唱陣と合唱は、1953年に行われたブルーノ・ワルターによる米コロムビアへのベートーヴェン第9第4楽章再録音とまったく同一である。NYPによる第9公演のレギュラー・メンバーという位置づけだっだのかも知れない。

●ライナー/シカゴ響ライブ ベートーヴェン 交響曲第4番、第7番

プレミエ60071DF

ベートーヴェン 交響曲第4番、第7番

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団

1958年4月17日、シカゴ・オーケストラ・ホール

1954年3月24日、シカゴWGN放送スタジオ

モノラル ライブ

※第4番はシカゴ・オーケストラ・ホールにおける定期演奏会の録音。第7番は、シカゴの放送局WGN(World's Greatest

Newspaper)スタジオにおける、聴衆を入れたテレビ放送用ライブ(番組名Hour of Music)。

音質は、第4番はモノラルながら優秀。会場ノイズも少ない。第7番は、第4番より録音年が4年さかのぼることもあり、少し古い音質で、この年代の標準レベルといったところ。それでもノイズは少なくバランスも良好で鑑賞には差し支えない。

ちなみに第7番は海外レーベルで発売されているDVDと同一の演奏だが、それよりも音質が良く、おそらくDVDの元となったビデオテープではなく、同じマイクラインながら別収録されたオーディオテープからCD化されているようだ。

ライナーは、ベートーヴェン交響曲第4番のスタジオ録音を残していないが、シカゴ響在任中には、1953年3公演、本CDライブを含む1958年、1959年、1962年にそれぞれ2公演行っている。1958年の公演は、前半がファリャ「三角帽子」から3つの踊り、ドヴォルザークのピアノ協奏曲(独奏:ルドルフ・フィルクシュニー)。休憩の後、後半にベートーヴェン第4というプログラムだった。一方、第7番は、1955年米RCAにスタジオ録音していたほか、シカゴ響在任中には、1954年3公演、1955年4公演、1957年3公演、1958年4公演、1962年2公演、1963年2公演と頻繁に取り上げており、WGNへのテレビ収録は、1954年3月9日公演後の演奏だった。テレビ収録の際は、併せてエグモント序曲、ヘンデルのオラトリオ「ソロモン」からシバの女王の入城が演奏された。

●ミュンシュ/ボストン響ライブ ベルリオーズ レクイエム

プレミエ60072DF

ベルリオーズ レクイエム(死者のための大ミサ曲)

レオポルド・シモノー(テノール)

ニュー・イングランド音楽院合唱団

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1959年4月25日、ボストン・シンフォニー・ホール

ステレオ ライブ

※ボストン・シンフォニー・ホールにおけるステレオ・ライブ。録音状態は良好。ステレオの分離も良く定位も安定している。ミュンシュは、この公演の直後の26と27日、米RCAに同じキャストでスタジオ録音しているが(会場も同じシンフォニー・ホール)。当CDのライブは、よりダイレクトなスタジオ録音に比べると、会場の響きを素直に捉えており、加工や演出が行われていない良さを感じる。

ベルリオーズを得意としていたミュンシュはボストン響在任中、1951年3公演、1952年2公演、1954年2公演、1959年5公演と、大規模な作品にもかかわらず定期的に取り上げた。1959年の公演は、上記のようにスタジオ録音の準備という意味もあったようだ。

ミュンシュはベルリオーズのレクイエムを、上記RCA録音に加えて、1967年独グラモフォンにバイエルン放送響とスタジオ録音していたほか、1943年パリ音楽院管、1959年7月ボストン響とそれぞれライブ録音していた。

●ミトロプーロス/NYPライブ ベートーヴェン 交響曲第5番、8番

プレミエ60073DF

ベートーヴェン 交響曲第5番、第8番

ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1956年10月21日、1957年5月5日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

モノラル ライブ

※2曲ともNYPの定期演奏会におけるライブ。音質は、1950年代中盤のライブ録音としては標準レベル。特別な優秀録音というわけではないが、大きなノイズや破綻はなく安定しており、十分鑑賞に堪える。第5番の方が滑らかでやや上質。第8番は、NYPの古いライブ録音によくみられるような、わずかにラフな感じがあるが支障があるほどではない。ミトロプーロスの演奏の特徴をよく捉えた録音といえる。

NYP音楽監督在任中、現代音楽ばかり取り上げているとニューヨークの聴衆から批判されたミトロプーロスだが、シューベルトやブラームス、ベルリオーズなどロマン派作品も数多く演奏会プログラムに含まれており、決して現代音楽偏重というわけではなかったようだ。ベートーヴェンの交響曲第5番も、1956~1957年の定期演奏会シーズン中に上記の演奏を含む6公演、1952~1953年シーズンに4公演、1947~1948年シーズンに4公演で取り上げ、第8番は、1956~1957年シーズンに上記の演奏を含む5公演、1952~1953年シーズンに3公演で取り上げており、極端に少ないわけでもない。

しかしその一方で、1956~1957年シーズンに限ってみても、スターラー、シュラー、ヒナステラ、キュービックなど当時の現代作家の作品が並ぶほか、スクリャービン、プロコフィエフ、ザンドナイなど、当時は馴染みのない近代作品も加わっており、当時の聴衆にとって不満が大きかったことは想像できる。また、前年の1955~1956年シーズンは、ベートーヴェンの交響曲を定期演奏会では取り上げず(イタリア海外公演で第3番を1回演奏)、翌1957~1958年シーズンにも第2番を8回演奏したのみだったことが、問題の原因となったのかも知れない。

ミトロプーロスによるベートーヴェンの録音は、スタジオ録音では、1940年米コロンビアにミネアポリス響と第6番を録音したのみ。その他にライブ録音として1~3、9番が残されている。

●モントゥー/トラウベル サンフランシスコ響 ワーグナー・ライブ

プレミエ60074DF

ワーグナー

歌劇「タンホイザー」序曲

歌劇「ローエングリン」第1幕への前奏曲

歌劇「ローエングリン」~「エルザの夢」

楽劇「ワルキューレ」~「君こそ春」

楽劇「ワルキューレ」~「魔の炎の音楽」

楽劇「トリスタンとイゾルデ」~第1幕への前奏曲

楽劇「トリスタンとイゾルデ」~愛の死

ヘレン・トラウベル(s)

ピエール・モントゥー指揮サンフランシスコ交響楽団

1951年4月22日、リッチモンド・メモリアル・オーディトリアム

モノラル ライブ

※NBC放送のラジオ番組「スタンダード・アワー」の公開収録ライブ。この番組はスタンダード石油の提供により1930年代から1950年代まで、サンフランシスコ地域で毎週日曜日に放送されていた。番組収録用のプログラムのため、通常の演奏会より時間が短い。第3曲、4曲、7曲はトラウベルの独唱付き。

放送局に導入間もない時期のテープ録音。年代が古いためレンジはやや狭いが、ディスク録音では不可避の持続的なスクラッチノイズなどがないため、聴きやすく安定している。

モントゥーは1935~1954年の間、サンフランシスコ響(SFSO)の音楽監督を務めており、就任当初は停滞期にあった同響の実力を、当時のアメリカ・ビッグ3オーケストラ(NYP、ボストン、フィラデルフィア)に次ぐまでに高めたと言われた。

モントゥーとワーグナーの組み合わせは、春の祭典やダフニスとクロエの初演者というイメージからは意外に思われるが、実際の演奏会では頻繁に取り上げており、レコーディングも残している。モントゥーは若い頃からドイツ音楽に傾倒しており、モントゥー夫人ドリスの回想録によれば、モントゥーは学生時代にパルシファルのリハーサルを聞き、「完全な和声、完全な解決、完全な魅惑を発見した」という。また、バレエはともかく、モントゥーとオペラの関係も縁遠いように思われるが、モントゥーは、1900年代初頭から数年間、フランス北部の避暑地ディエップのカジノ付属劇場で主席指揮者兼音楽監督を務めており、膨大なレパートリーのオペラ作品を上演したという。同時にコンサートも行い、モントゥー自身は、レパートリーを拡げる貴重な経験になったと語っている。1963年にコンセルトヘボウ管と当CDとよく似たプログラムのライブ録音を残しており、グループレーベル・オルガヌムから110023として発売済みである。

モントゥーは、上記CDの曲目のうち、タンホイザー序曲を1963年にコンセルトヘボウ管とライブ録音、トリスタン前奏曲と愛の死について、1964年コンサート・ホール・ソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1952年SFSO、1963年にコンセルトヘボウ管とライブ録音。愛の死を1943年SFSOとライブ録音していたが、それ以外の曲目は上記CDが初登場と思われる。

ヘレン・トラウベル(1899~1972)(トローベルとの表記もあるが、トラウベルが実際の発音に近い)は、1930年代後半から1950年代にかけて、メトロポリタン歌劇場などを中心に活躍したアメリカのドラマチック・ソプラノ。ワーグナーを主要レパートリーとしており、1952年に来日しているが、なぜか日本における評価や知名度はあまり高くない。活動の大半がアメリカ国内であり、メトでは、フラグスタートが第二次世界大戦勃発でアメリカを離れ、ヴァルナイが本格的に活躍する前の狭間に位置していること、メトの支配人ビングと意見が対立、1953年にメトを去り、その後はナイトクラブやテレビなどに活動の中心を移したことが原因かも知れない。しかし、トスカニーニが、テノールのメルヒオールとともにレコーディングに起用したように、実力は第一級といえる。

●セル/NYPライブ チャイコフスキー 交響曲第5番 ほか

プレミエ60075DF

チャイコフスキー 交響曲第5番

ドヴォルザーク 謝肉祭 序曲

ジョージ・セル指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1965年10月30日、11月20日、ニューヨーク・フィルハーモニック・ホール

モノラル、ライブ

※2曲ともNYPの定期演奏会におけるライブ。音質は、1965年の録音としては少し古い感じで、1950年代末~1960年代初頭といったレベル。既発売のセル指揮ブルックナー交響曲第7番と同様、当時のNYPの記録用音源は、ボストン響などのライバル・オケに比べると技術的に少し遅れていたようだ。それでも、大きなノイズや破綻もなく安定しており、音楽を鑑賞するには問題ない音質で、演奏を楽しめる。

10月30日のチャイコフスキーは、4回公演の3日目に当たり、プログラム前半にムソルグスキーのホヴァンチシナ前奏曲、プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番(ゲーリー・グラフマン独奏)というロシア・プログラム。11月20日のドヴォルザークは、同じく4回公演の3日目。謝肉祭序曲の後、同じくドヴォルザークの交響曲第7番、休憩をはさんで後半にチェロ協奏曲(ロストロポーヴィチ独奏)という、オール・ドヴォルザーク・プログラムであった。セルは、スラブ系の作品も得意としており、演奏会でも頻繁に取り上げたが、NYPとは、上記の2曲とも1965~66年シーズンに取り上げたのみだった。

セルは、チャイコフスキー交響曲第5番を1959年、ドヴォルザーク「謝肉祭」序曲を1958年に、それぞれ米CBSにクリーヴランド管とスタジオ録音していた。ちなみに、上記NYPとのチャイコフスキーは、CBSによる端正なスタジオ録音とは様相がかなり異なり、テンポやダイナミックスを大きく動かすという、ライブならではの演奏。

●ミュンシュ/ボストン ライブ ブラームス交響曲第2番 ハイドンの主題による変奏曲

プレミエ60076DF

ブラームス 交響曲第2番、ハイドンの主題による変奏曲

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1960年4月22日、1961年9月29日、ボストン・シンフォニー・ホール

ステレオ、ライブ

※2曲とも本拠地ボストンにおける定期演奏会のステレオ・ライブ。1966年にドルビー・ノイズ・リダクションシステムが開発される以前のテープ録音であるため、ヒスノイズが残るものの比較的軽微。音質は当時のライブ録音として最良の部類で、バランスやダイナミックレンジ、左右チャンネルの分離などまったく申し分ない。

ミュンシュによるブラームス交響曲といえば、パリ管による第1番の録音が有名だが、第2番はボストン響で演奏回数が多かった曲の1つ。ほとんど毎シーズン定期演奏会で取り上げているが、特に1953~54年シーズンはアメリカ国内ツアーとタングルウッド音楽祭を含めて13公演。1955~56年シーズンも国内ツアーとヨーロッパ公演で23公演。当録音が行われた1959~60年シーズンは、5月から始まる日本公演とオーストラリア公演を含めて13公演で演奏している。ミュンシュ/ボストン響の看板プログラムの1つだったと思われる。

後述するフランス国立放送管とのライブ録音と同じく、第4楽章コーダを引き延ばし、演奏が終わらないうちに拍手喝采がかぶさる様子がこのCDでも聴ける。というよりも年代順ではこちらが先で、ミュンシュ得意のスタイルだったようだ。

1960年の演奏は、前半に、指揮者としても有名なマルティノンの前奏曲とトッカータ(世界初演)、ブラックウッドの交響曲第1番という現代作品。後半がブラームスというプログラムだった。

ハイドンの主題による変奏曲も頻繁に演奏された曲で、1950~51年シーズン以降、ほぼ1シーズンおきに必ず取り上げている。「爆発」がないためミュンシュ向き?の曲とはいえないが、好みの作品だったようだ。

1961年の演奏は、プログラム1曲目がハイドン変奏曲で、ドビュッシー「イベリア」と続き、後半にチャイコフスキー交響曲第6番という、いささか変則的な組み合わせ。

ミュンシュは、当CDのほかに、ブラームスの交響曲第2番を1955年米RCAにボストン響とスタジオ録音したほか、1955年と1956年にボストン響、1965年にフランス国立放送管とライブ録音していた。ハイドンの主題による変奏曲は、意外にもスタジオ録音を残していないが、1953年、1958年、1962年にそれぞれボストン響、1962年に日本フィルとライブ録音していた。

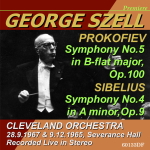

●セル/クリーヴランド管 ステレオライブ チャイコフスキー 交響曲第4番ほか

プレミエ60077DF

チャイコフスキー 交響曲第4番

シベリウス エン・サガ(伝説)

ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団

1965年10月5日(?)(チャイコフスキー)、12月9日(シベリウス)

クリーヴランド・セヴェランス・ホール

ライブ ステレオ

※2曲とも優秀なステレオ・ライブ録音。当時のメジャーレーベルのレコード会社の録音水準に匹敵。会場ノイズも少なく、ストレスなしに音楽を楽しみことができる。オリジナル音源は、ラジオ放送用にダイナミックレンジが圧縮されていたため、若干のイコライジングを行っているが、不自然さは全くない。なお、チャイコフスキーの演奏日時は誤り(表記はおそらく放送日)で実際は9月23日が正しい。また、シベリウスもジャケット表記の11月9日は誤りで12月9日が正しい。

ちなみに9月23日のプログラムは、ワーグナーのリエンツィ序曲、ポーランドの現代作曲家タデウシュ・バイルトの「4つのエッセイ」、ラヴェルの「クープランの墓」、最後にチャイコフスキーというもの。12月9日はシベリウスの生誕100年記念プログラムで、エン・サガ、交響曲第4番、ヴァイオリン協奏曲(独奏クリスチャン・フェラス)の順に演奏された。それぞれ晦渋な作品とエンターテインメント的なプログラムを組み合わせた、セルらしい「教育的」プログラムである。

セルはクリーヴランド管に在籍中、チャイコフスキーの後期3大交響曲を毎シーズンのように取り上げた。第4番については、1948年以降ほぼ1シーズンおきに演奏、最後の演奏は1968年であった。3曲とも頻繁に取り上げたにもかかわらず、クリーヴランド管とのレコード録音は第5番のみであり、ロンドン響との第4番(デッカ)は、1962年に録音されたが未発売のままセルの死後1971年に廉価盤として発売。第6番では録音が実現しなかった。当人が録音を望まなかったというより、レコード会社の営業政策の影響もあったと思われる。

一方、シベリウスのエン・サガは珍しいレパートリーで、1954年と1956年に取り上げたほかは、このCDに聴く1965年の演奏のみであった。当然レコード録音も残さなかった。

セルは上記のように、チャイコフスキー交響曲第4番を、1962年英デッカにスタジオ録音したほか、1968年にクリーヴランド管とライブ録音していた。

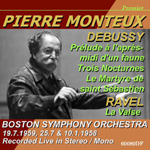

●モントゥー/ボストン ステレオライブ シベリウス 交響曲第2番ほか

プレミエ60078DF

シベリウス 交響曲第2番、交響詩「トゥオネラの白鳥」

ヒンデミット バレエ音楽「気高き幻想」(管弦楽組曲版)

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

1961年8月4日(交響曲第2番)、1963年12月21日(トゥオネラの白鳥番)、1959年1月23日(気高き幻想)

タングルウッド音楽祭(交響曲第2番)

ボストン・シンフォニー・ホール(トゥオネラの白鳥、気高き幻想)

ライブ、ステレオ

※3曲とも良好なステレオ録音。交響曲第2番のオリジナル音源は、左右チャンネルのバランスが右に片寄り、フォルテが荒れ気味の一方で弱音が弱いという問題があったが、定位を補正し、ダイナミックレンジを調整するなどの手直しの結果、十分鑑賞に堪える状態となった。音質そのものには手を加えていないため、タングルウッド音楽祭会場のダイレクトで素直な録音を楽しむことができる。トゥオネラの白鳥と気高き幻想はいずれもボストン響の本拠地シンフォニー・ホールでのライブ録音。こちらも飛び抜けて優秀というわけではないが安定した音質。

モントゥー/ボストン響は早い時期からシベリウスの交響曲を取り上げており、交響曲第2番については、最初の演奏はモントゥーが同響首席指揮者時代の1921年、最後はこのCDに聴く1961年のタングルウッド音楽祭においてであった。この日のプログラムは、ベートーヴェンのフィデリオ序曲、シューマンのピアノ協奏曲(ユージン・イストミン独奏)、R・シュトラウス「サロメ」から7つのベールの踊り、最後に交響曲第2番が演奏された。

「トゥオネラの白鳥」は、モントゥー/ボストン響が交響曲第2番に次いで最も多く取り上げたシベリウスの作品で、9公演で演奏した記録が残っている。1963年の演奏会は、前半にヴォーン=ウィリアムズの「タリスの主題による幻想曲」とベートーヴェンの交響曲第4番、後半に「トゥオネラの白鳥」、エルガー「エニグマ変奏曲」という、英国と北欧音楽を中心としたもの。

一方ヒンデミットは、モントゥーがキャリア後期に好んで取り上げた作曲家。ヒンデミットの即物的・新古典的作風がモントゥーの好みに合ったのだろうか。ただし演奏した作品は、このCDにある「気高き幻想」と交響曲「画家マチス」にほぼ集中していた。ちなみに「画家マチス」は、フィラデルフィア管とのライブが当レーベルの60001DFIIで聴くことができる。1959年の演奏会は、ブラームスの「悲劇的序曲」、「気高き幻想」、R・シュトラウス「ドン・キホーテ」というなかなか渋いプログラム。

モントゥーは、シベリウスの交響曲第2番を1958年英デッカにロンドン響とスタジオ録音していた。一方「トゥオネラの白鳥」はスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは上記のライブ録音のみ。また、「気高き幻想」もスタジオ録音を残さず、上記ライブ録音のほかに、1958年フランス国立放送管と、1963年ボストン響とのライブ録音が残されている。

●ミュンシュ/ボストン ライブ ブラームス ドイツ・レクイエム

プレミエ60079DF

ブラームス ドイツ・レクイエム

ヒルデ・ギューデン(ソプラノ)、ドナルド・グラム(バス・バリトン)

バークシャー音楽祭合唱団

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1958年7月19日、タングルウッド音楽祭

モノラル、ライブ

※タングルウッド音楽祭(当時はバークシャー音楽祭と呼ばれた)におけるライブ。優秀録音が多いボストン響の保存音源だが、これは年代相応の音質。現代のステレオ録音に慣れた耳には少し古い感じで、もう少しクリアに聞きたい部分もあるが、天井のみで壁がない、開放型の演奏会場における管弦楽伴奏付き合唱作品のライブ録音という、厳しい条件であることを考えれば健闘しており。特にノイズもなくバランスも良好であるため、大きなストレスなく聴くことができる。元々のオリジナル音源は歪みが多く、聴きづらい音質だったが、イコライジング等の補正により鑑賞できるレベルまで改善したという。

ミュンシュにとって、ドイツ・レクイエムは珍しいレパートリー。ボストン響在任中、1953年と上記演奏の1958年にいずれもタングルウッド音楽祭で取り上げたのみ。1958年の当演奏は、同響の前任指揮者クーセヴィツキーを偲んで演奏され、プログラムはこの1曲のみだった。

ちなみに当演奏(午後8時半開演)に先立ち、当日昼、ドイツ・レクイエムに加えて、翌20日午後に演奏予定のモントゥー指揮、レオン・フライシャー独奏によるブラームスのピアノ協奏曲第1番の公開リハーサルも行われた。スケジュールの都合とはいえ、大曲2作品を続けてリハーサルを行い、さらに夜の公演を行うオーケストラのタフさには脱帽する。

ミュンシュはドイツ・レクイエムのレコード録音も残さず、上記ライブ録音が現在確認されている唯一の録音。1950年代末、ミュンシュがレコーディング契約を結んでいた米RCAビクターにとっては、同曲の独自録音はロバート・ショウによる1948年録音しか保有しておらず、1969年にラインスドルフが録音するまで空白のレパートリーであった(おそらくロバート・ショウ盤の販売が振るわなかったのだろう)。このため当時は提携先の英HMVからケンペ指揮ベルリン・フィル盤をビクター・レーベルで発売していた。

●モントゥー/ボストン ライブ ドビュッシー「牧神」「夜想曲」ほか

プレミエ60080DF

ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」「夜想曲」「聖セバスチャンの殉教」(第1幕から前奏曲、法悦の舞と終曲)

ラヴェル ラ・ヴァルス

ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団、バークシャー音楽祭合唱団

1959年7月19日、7月25日、バークシャー音楽祭

1958年1月10日、ボストン・シンフォニー・ホール

ステレオ/モノラル

※「牧神の午後への前奏曲」「夜想曲」がステレオ。「聖セバスチャンの殉教」と「ラ・ヴァルス」がモノラル。いずれも良好な録音で、特にステレオの2曲は優秀。同じ日のコンサートの録音である「夜想曲」と「ラ・ヴァルス」のうち、後者がモノラル収録となっているのは、おそらくステレオ機材導入間もない頃のスタイルとして、モノラルとステレオのレコーダーを併用して録音していたが、「ラ・ヴァルス」については、ステレオ・レコーダーがトラブルを起こして録音に失敗したか、収録済みのステレオ・テープが紛失したのだろう。

1951~1962年、モントゥーは、かつて常任指揮者を務めたボストン響に毎シーズン招かれた。1959年7月19日の公演は、タングルウッドのバークシャー音楽祭におけるもので、当日は、リムスキー・コルサコフの「金鶏」から序奏と結婚行進曲、ドビュッシーの「牧神」、ダンディのフランス山人の歌による交響曲(ピアノ独奏:ニコール・アンリオ)、チャイコフスキー交響曲第5番(当レーベルプレミエ60017DFで発売済み)という盛りだくさんなプログラム。モントゥーとボストン響はドビュッシーの「牧神」を1919年以来32回取り上げたが、1959年の演奏が最後となった。

7月25日の公演もバークシャー音楽祭からのライブで、グリンカの「ルスランとリュドミラ」序曲、チャイコフスキー交響曲第4番(プレミエ60016DFで発売済み)、ミヨー劇音楽「エウメニデス」から第3幕への前奏曲、ドビュッシー「夜想曲」、ラヴェル「ラ・ヴァルス」というこちらも賑やかなプログラム。モントゥーとボストン響は、「夜想曲」については、当演奏以外に1954~55年シーズンに2回取り上げたのみであった。合唱が入るという制約のためであろう。

1958年1月10日の公演は、本拠地ボストン・シンフォニー・ホールにおけるライブ。当日は、ベートーヴェン=ワインガルトナー編曲「大フーガ」、ドビュッシー「聖セバスチャン」、R・シュトラウス「死と変容」、ブラームスのヴァイオリン協奏曲(独奏:レオニード・コーガン)という、さすがに定期演奏会らしい渋めのプログラム。モントゥーとボストン響は、ドビュッシー「聖セバスチャン」について、抜粋する曲目は多少異なるものの意外に頻繁に取り上げており、1924年以来17回取り上げ、最後の演奏は1963年4月であった。

モントゥーは上記CD以外に、ドビュッシーの「牧神」を、1961年英デッカにロンドン響とスタジオ録音したほか、1950年コンセルトヘボウ管とライブ録音していた。また「夜想曲」を1955年米RCAにボストン響とスタジオ録音したほか、「雲」と「祭」を1961年英デッカにロンドン響とスタジオ録音。1943年ニューヨーク・フィルとライブ録音。「祭」を1944年同じくニューヨーク・フィルとライブ録音していた。「聖セバスチャンの殉教」(抜粋)については、1963年蘭フィリップスにロンドン響とスタジオ録音したほか、1951年にボストン響とライブ録音していた。ラヴェルの「ラ・ヴァルス」については、1930年仏グラモフォンにパリ響と、1941年米RCAにサンフランシスコ響と、1964年蘭フィリップスにロンドン響とスタジオ録音していた。

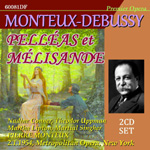

●モントゥー/METライブ ドビュッシー ペレアスとメリザンド全曲

プレミエ60081DF(2枚組)

ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」

ペレアス:セオドア・アプマン(バリトン)

メリザンド:ナディーン・コナー(ソプラノ)

ゴロー:マルシアル・サンゲル(バス)

アルケル:ジェローム:ハインズ(バス)

ジュヌヴィエーヴ:マーサ・リプトン(メゾ・ソプラノ)

イニョルド:ヴィルマ・ゲオルギュー(ソプラノ)

医者:ルーベン・ヴィシェイ(バス)

ピエール・モントゥー指揮メトロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団

1954年1月2日、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場

ライブ、モノラル

※おそらく初登場となるモントゥー指揮による「ペレアスとメリザンド」全曲。メトロポリタン歌劇場(MET)におけるライブ録音。おそらくエアチェックテープがオリジナルソースと思われるが、残念ながら録音状態は優秀とはいえず、ややくすんだノイズっぽい音質。テープによる録音にもかかわらず第4幕~第5幕には、ディスク録音に聞かれるスクラッチのようなノイズも若干入り、第5幕の末尾にはわずかな周期的なレベル変動もある。それでも大きなノイズや破綻、ピッチの変動はなく、中継放送用のマイクセッティングも適正であるため、歌手とオーケストラのバランスも問題なく、聞こえるべき音は聞こえる。総じて言えば1950年代前半のマリア・カラスによるミラノ・スカラ座ライブなどと同等か。CD化に当たって音質を若干改善させており、第4幕~第5幕のノイズは鑑賞の妨げにならないレベルまで低減してある。モントゥーの演奏を知るために不足はない。

なお、ジャケットの断り書きにあるように、オリジナルの音源は、トラック10第2幕第1場の2分14秒(メリザンドのNon, non, nous ne la

retrouverons

plus,)から、続くトラック11間奏曲末尾まで4分40秒弱の欠落があるため、1962年6月19日ブエノスアイレス・コロン歌劇場におけるジャン・フルネ指揮、ビクトリア・デ・ロス・アンヘレス、ピエール・モレ出演のライブ録音で補っている。また、第4幕第3場、公園の泉水の場面は上演時にカットされ演奏されていない。

「ペレアスとメリザンド」は、1902年パリ・オペラ・コミックで世界初演されたが、モントゥーはこの初演にヴィオラ奏者として参加した(指揮は作曲家としても知られるアンドレ・メサジェ)。リハーサルでは、演奏者に対してドビュッシー本人からの指示や指摘もあったと思われ、初演を知る演奏家による指揮として興味深い(ただし、伝えられるところでは、メリザンド役選定をめぐって原作者メーテルランクとドビュッシーが激しく対立、リハーサルは、それぞれの支持者による妨害があったとも言われ、「春の祭典」に近い騒動の中で進められたようだ)。

上記CDの「ペレアス」公演は、モントゥーが1953~1956年にかけて、METで「ファウスト」「ホフマン物語」「カルメン」「マノン」「オルフェオとエウリディーチェ」「トラヴィアータ」などを指揮した中の一作品。「ペレアス」は6公演が行われた。ちなみにモントゥーのMET指揮は1917~1919年シーズン以来、実に30数年ぶりであった。

モントゥーは1908年から1914年まで、フランス北部の保養地ディエップのカジノ劇場と契約し、劇場のオーケストラを指揮してオペラ・オペレッタを含むおびただしい数の作品を上演した。モントゥー自身の言葉によれば、この経験により、いかなる作品の演奏依頼にも応えられる幅広いレパートリーを身につけたという。後年、モントゥーの活動は歌劇場のキャリアとは無縁であったが、ディエップの経験が、上記のようなMET公演に活かされているのだろう。

出演者は、日本でよく知られているスター歌手は見当たらないが、当時METで、シーズンオープニングなど重要公演以外の、普段の公演を支えた実力派が揃っている。とりわけペレアス役のアップマンは、1947年モントゥー指揮サンフランシスコ響による「ペレアス」演奏会形式上演(メリザンド役はマギー・テイト)において、この役を演じたことで注目され、翌年にニューヨーク・シティ・オペラで同じくペレアスを演じ、1953年METにデビューするに至った。このような経緯を考えると、この1954年の公演でも、アップマンの歌唱にはモントゥーの意図が十分に反映されていると思われる。ちなみにモントゥー指揮による「ペレアス」6公演すべてにアップマンが出演した。

ゴロー役のサンゲルは、フランス出身でアメリカで活躍。1955年ミュンシュ指揮ボストン響によるファウストの劫罰のRCA録音にメフィストフェレス役で参加している。興味深いことに、1945年METの「ペレアス」公演ではペレアスを演じていた。年齢とともに声域が低くなったか。

メリザンド役のコナーは、当時METでリリックソプラノ役を一手に引き受けていた名手。メリザンド役は、少なくともMETでは、モントゥー指揮による1953~1954年公演のみのようだ。なお、コナーは6公演中4公演に参加。残り2公演はビクトリア・デ・ロス・アンヘレスが出演した。

モントゥーは、上記ライブ録音以外に「ペレアスとメリザンド」の録音を残しておらず、1957年にボストン響と管弦楽抜粋をライブ録音していたのみである。

●音質一新! クレンペラー/フィラデルフィア ステレオ・ライブ ベートーヴェン「田園」

プレミエ60082DF

ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」

エグモント序曲

オットー・クレンペラー指揮フィラデルフィア管弦楽団

1962年10月19日、27日録音、アカデミー・オブ・ミュージック、フィラデルフィア

ライブ、ステレオ

※クレンペラーが1962年秋、フィラデルフィア管に客演した際のライブ録音の一つ。一連の録音のうち、10月19日の「英雄」と「田園」は音質が悪く、一般向けではないという評価がされていたが、今回、新たな音源を入手したことで発売できることとなった。新たな音源は歪みが大幅に低減され、貧相でドライと言われていた音質に潤いが復活。フィラデルフィア管の本拠地アカデミー・オブ・ミュージックは、残響が乏しいホールだが、それでも音質が改善されたことで、残響が少ない中でも臨場感が増し、十分鑑賞に堪えるようになった。また音質が明るくなり、フィラデルフィア管らしい響きが「田園」という曲目に効果をもたらしている。

10月27日のエグモント序曲も新たな音源を使用しているが、従来からの音源が「田園」よりも良好であるため大きな変化はないが、鑑賞に差し支えない音質。

クレンペラーがフィラデルフィア管に客演した際、ストコフスキー以来伝統の第1・第2ヴァイオリンの配置を、両翼配置に変更させたことは有名な話だが、ステレオ録音であることでそれが確認できる。おそらく客演する条件として配置の変更が含まれていたと思われるが、楽員などからの反発はなかったのだろうか。

クレンペラーは上記CDのほかにベートーヴェンの「田園」を、1951年米ヴォックスにウィーン響と、1957年に英EMIにフィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、4種類ほどのライブ録音を残している。一方、エグモント序曲は、1926年独ポリドールにシュターツカペレ・ベルリンと、1957年に英EMIにフィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、1960年フィルハーモニア管とライブ録音していた。

ちなみに、「田園」と同日に演奏された「英雄」は、当レーベル・プレミエ60007DFIIで発売されている。

●ライナー・シカゴ響ライブ チャイコフスキー交響曲第4番ほか

プレミエ60083DF

チャイコフスキー 交響曲第4番

ベルリオーズ 歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団

1957年11月21日、12月5日、シカゴ・オーケストラ・ホール

ライブ、モノラル

※録音状態良好。モノラル録音完成期のライブ録音で、音質は当時の水準を上回る。チャイコフスキーは高音が少し不足気味で歪みがあったため、補正してバランスを取り直している。またベルリオーズは若干ダイナミックレンジを拡大させているが、いずれも全く違和感なく仕上がっている。

両曲ともシカゴ響定期における演奏。11月21日はシューマン「マンフレッド序曲」、ヒンデミットのヴァイオリン協奏曲(ジョセフ・フックス独奏)、休憩をはさんで後半にチャイコフスキー。12月5日はベルリオーズに続いてヒンデミットのチェロ協奏曲(ヤーノシュ・シュタルケル独奏)、休憩をはさんでムソルグスキー「ホヴァンチシナ」前奏曲、「展覧会の絵」というプログラム。ヒンデミットの協奏曲が重なっているが、ヒンデミット作品は1957~1958年シーズン中この2曲のみであり偶然であろう。ポピュラー名曲と馴染みのない(当時の)現代曲の組み合わせは、レパートリーを広げる目的で行われ、現代のオーケストラ・プログラムでも見かける手法である。

ライナーは、チャイコフスキーの交響曲は第6番のみ米RCAにスタジオ録音を行っているほか、シカゴ響の定期演奏会では、第4~6番は頻繁に取り上げ、第2番やマンフレッド交響曲も1度ずつではあるが演奏した記録がある。第4番のスタジオ録音を残さなかったのは、すでに米RCAには、1955年録音のミュンシュ盤、1959年録音のモントゥー盤があり、単にレコード会社の営業政策によるものだろう。

「ベンヴェヌート・チェッリーニ」序曲は、シカゴ響在任中4回ほど取り上げているが、スタジオ録音は残さなかった。

●ライナー・シカゴ響ライブ マーラー「大地の歌」新マスター音源

プレミエ60084DF

マーラー「大地の歌」

クリスタ・ルートヴィヒ(アルト)、リチャード・ルイス(テノール)

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団

1958年2月20日、シカゴ・オーケストラ・ホール

ライブ、モノラル

※録音状態は、特に優秀とは言えないが鑑賞には十分堪えるレベル。1958年のアメリカにおけるライブとしては若干古い感じで1950年代中頃くらいのイメージか。ちなみに海外レーベルの既出盤は、編集?に使用したレコーダーの左右チャンネルのレベルにばらつきがあったためか、モノラル録音であるにもかかわらず。左右の音量レベルが変動し、音像がふらついて疑似ステレオのような状態となっていた。本CDの音源は、正常なモノラルであり、レベル変動もなく安定した音質。ただし既出盤と同様に、第1楽章後半から第2楽章かけてテープヒスノイズが盛大であったため、音質を損ねない範囲で低減させている。また、アルト歌手に比べて、テノール歌手の音量レベルが低い(マイクが遠い?)ため、バランスを修正している。

フリッツ・ライナーの伝記によると、ライナーは、1958年シーズンに「大地の歌」を取り上げるに当たって、歌手には楽器のような信頼性(安定性という意味か?)を要求したという。これは、彼が歌劇の上演に際して、歌手に求めたものと同じだったが、当時のアメリカ国内には、その要求を満たせるアルト歌手が見当たらず、エリーザベト・シュワルツコップに推薦を依頼したところ、クリスタ・ルートヴィヒが候補となり、これが彼女のアメリカ・デビューとなった。ルートヴィヒの証言では、ライナーはリハーサルで彼女の知識不足を皮肉るなど、彼女にとってあまり愉快な経験ではなかったらしいが、ライナー自身はルートヴィヒの歌唱には満足していたようだ。

「大地の歌」の公演は1958年2月20、21、25日の3日間行われ、プログラム前半に20、21日はモーツァルトの交響曲第36番、25日公演はラヴェルのスペイン狂詩曲が演奏された。歌手はいずれも同一であった。なお、1959年11月にも「大地の歌」の公演が行われたが、こちらはアルトをモーリン・フォレスターが務め、公演直後に米RCAにスタジオ録音している。

一連の流れから推測すると、「大地の歌」を米RCAにレコーディングするに当たり、ライナーが本来希望したアルト歌手はルートヴィヒだったが、彼女が英コロンビアと契約しており(アメリカにおける提携先はRCAのライバルCBSコロンビア)、あらためて翌シーズンに、契約に縛られないフォレスターと共演後、レコーディングを行ったとも考えられる。

ちなみにライナーがシカゴ響定期で取り上げたマーラー作品は、交響曲第4番と「大地の歌」のみであり、交響曲第4番も1958年12月の演奏会直後にレコーディングされている。

ライナーは、上記のように同曲を1959年米RCAにシカゴ響とスタジオ録音しているが、リチャード・ルイスはこの録音に参加したほか、1966年米CBSにオーマンディとスタジオ録音。また1952年にバルビローリ、1960年にワルターとマゼール、1967年と1970年にセルとライブ録音していた。クリスタ・ルートヴィヒは、同曲を1964/1966年英EMIにクレンペラー、1972年米CBSにバーンスタイン、1974年独グラモフォンにカラヤンとスタジオ録音したほか、1967年にカルロス・クライバー、1970年と1972年にカラヤン、1983年にノイマンとライブ録音していた。

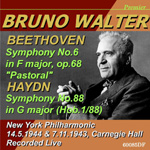

●ワルター/NYPライブ べートーヴェン「田園」、ハイドン88番

プレミエ60085DF

ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」

ハイドン 交響曲第88番

ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1944年5月14日、1943年11月7日、ニューヨーク・カーネギーホール

ライブ、モノラル

※アセテートディスクへのライブ録音。第2次世界大戦中という年代を考慮すると、ディスク録音特有のスクラッチノイズも非常に少なく、音の濁りは若干あるもののバランスも良好、適度に残響もあり柔らかい音質で鑑賞に十分堪えるレベル。さらにクリアに響くと申し分ないが、戦時中のディスク録音にこれ以上の要求は無理な注文かも知れない。客席からの咳などのノイズも聞こえない。ディスクの傷や損傷によるクリックノイズやドロップアウトはマスタリングで解消・除去している。条件が異なるため比較は難しいが、音質そのものは、同じ頃に放送局スタジオで収録されたトスカニーニ/NBC響の録音には及ばないが、メトロポリタン歌劇場などのライブ録音よりも良好といえる。

「田園」は、定期演奏会シーズンを終えた1944年5月7日と14日の2回行われた「サマー・ブロードキャスト・コンサート」からの1曲。CBS放送によるラジオ中継を兼ねた演奏会で、14日は、アメリカ国歌と「田園」の後、休憩を挟んでワーグナー「ローエングリン」から第1幕と3幕の前奏曲、「トリスタンとイゾルデ」から前奏曲と愛の死というプログラム。中継放送を前提としたためか、定期演奏会などに比べて若干短い組み合わせ。アメリカ国歌は戦時中特有のプログラムと思われがちだが、記録を見ると毎回演奏されていたわけでもなく、7日のコンサートでも演奏されていない。

ハイドンの88番は、前年11月の定期演奏会からの1曲。当日は、ベートーヴェン「エグモント」序曲、ハイドン、休憩を挟んで後半にブラームス交響曲第1番というプログラム。通常のNYPの定期演奏会は3~4公演行われることが通常だが、このプログラムでは7日のみ。11月4~6日に「エグモント」序曲をミクロス・ローザ(ロージャ)の「主題と変奏、終曲」に替えたプログラムで3公演が行われており、7日は追加公演だったかもしれない。

ワルターにとって「田園」は、ウィーン・フィルとのSP録音やコロンビア響とのステレオ録音などで定評あるレパートリーと言われているが、NYPとの演奏は意外に少なく、1933年4公演、1943年2公演、1944年の当公演、1949年3公演、1957年1公演のみ。ちなみにウィーン・フィルとは1947年と1953年の2回しか演奏しておらず、「たまに取り上げる曲目」といった状態で、レコードの印象と実際の演奏会レパートリーの違いがよく分かる。一方、ハイドンの88番もNYPとは「田園」と同程度の演奏頻度。1933年4公演、1943年当演奏を含む4公演、1954年1公演、1951年1公演であった。

ワルターは当CDの録音以外に、ベートーヴェンの「田園」を1936年英HMVにウィーン・フィルと、1946年米CBSにフィラデルフィア管と、1958年同じく米CBSにコロンビア響とそれぞれスタジオ録音したほか、1951年ロサンゼルス・フィルとライブ録音していた。また、ハイドンの88番を1961年米CBSにコロムビア響とスタジオ録音していた。

●ジャンヌ=マリー・ダレ シューマン ピアノ協奏曲 サン=サーンス ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」 1963年、1965年ライブ

プレミエ60086DF

シューマン ピアノ協奏曲

サン=サーンス ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」

ジャンヌ=マリー・ダレ(ピアノ)

リチャード・バーギン指揮ボストン交響楽団

1963年11月9日、ボストン・シンフォニー・ホール

トーマス・シッパース指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1965年1月2日録音、ニューヨーク・カーネギー・ホール

ライブ、ステレオ/モノラル

※シューマンはステレオ録音。ただし、オリジナル音源は高域が不足気味で若干歪みが感じられ、ヒスノイズも多く鮮明さも欠いていた。慎重なマスタリングにより、高域を補完してバランスを取り直す一方、ノイズ低減とともに音質改善を図った結果、優秀な音質とまでは言えないが、鑑賞に堪える状態となった。一方、サン=サーンスはモノラルながら音質は優れており、ステレオでないことが惜しまれるほど。ニューヨーク・フィル(カーネギー・ホール?)のライブ収録はなぜかステレオ録音の導入が遅く、1960年代末までモノラルのままだった。こちらもヒスノイズが目立ち、高音にピークがあったためマスタリングで改善し、鑑賞に支障がないレベルとしている。両曲とも会場ノイズは極小。

フランスの名女流ジャンヌ=マリー・ダレ(1905~1999年)は、1962年2月、ミュンシュ指揮ボストン響とサン=サーンスのピアノ協奏曲第2番で共演してアメリカデビュー以降、しばしば渡米を重ねた。シューマンはデビュー翌年のライブで3回公演のうち2日目の録音。第1楽章が終わると会場から拍手が出ており、これは第二次世界大戦中から1950年代前半頃までニューヨーク・フィルなどで見られた(聞かれた)光景だ。また、第3楽章では演奏終了を待たずに拍手が入るところも珍しい。こちらはミュンシュ指揮の「爆演」の際には見られるが、いずれにしてもジャンヌ=マリー・ダレの演奏が大好評だったことを物語る。

指揮のリチャード・バーギン(1892~1981年)は、ボストン響の元コンサートマスター兼副指揮者(associate

conductor)。1920年にコンサートマスターに就任し1924年から指揮台にも上ったというベテラン。1962年に退任したが、このライブが行われた1962~63シーズンには、客演として定期演奏会・ツアー含めて9公演を指揮している。ミュンシュ在任当時は、ブルックナーやマーラーなど、ミュンシュがあまり手がけない作品も指揮した。この日のプログラムは、ハイドンの交響曲第97番、シューマンの協奏曲、シベリウスの交響曲第5番というプログラム。当時のボストン響はミュンシュが退任しラインスドルフの時代だったが、シベリウスもまさしくミュンシュやラインスドルフの守備範囲外のレパートリーである。

一方、スタジオ録音も行ったサン=サーンスはジャンヌ=マリー・ダレの看板とも言える曲目。1964年12月~1965年1月に行われた4公演の3日目で、若くして亡くなったトーマス・シッパース指揮ニューヨーク・フィルとの共演。この日のプログラムは、サリエリの歌劇「オルムスの王アクスール」序曲、ビゼーの交響曲第1番、サン=サーンスの協奏曲、休憩後にストラヴィンスキーの「ペトルーシカ」というもの。

ジャンヌ=マリー・ダレは、ニューヨーク・フィルとは3回共演しており、1963年12月にジョージ・セルの指揮で初共演後(曲目はリストのピアノ協奏曲第2番)、1964年7月のスタジアムコンサートでハンス・シュヴィーガーの指揮で再び共演(曲目は同じ)、上記ライブが3度目であった。

ジャンヌ=マリー・ダレは、シューマンのピアノ協奏曲のスタジオ録音を行わず、上記ライブが現在確認されている唯一の録音。一方、サン=サーンスのピアノ協奏曲第5番は、同曲を含む協奏曲全集を、1956~57年仏EMIパテにルイ・フーレスティエ指揮フランス国立放送管とスタジオ録音していた。

●ミュンシュ/ボストン 1962年ステレオ・ライブ ドビュッシー「海」「夜想曲」「春」

プレミエ60087DF

ドビュッシー 交響詩「海」、「三つの夜想曲」、交響組曲「春」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1962年3月30日、2月2日、1月12日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、ステレオ

※3曲とも良好なステレオ録音。1951年からボストン響(BSO)演奏会の中継放送を開始した地元放送局WGBH(Western Great Blue

Hill)は、1958年頃からステレオ収録を導入しており、3シーズン目に当たる当録音は技術的にも安定した音質で楽しめる。ただし、オリジナル録音はダイナミックレンジが広大であるため(ミュンシュのフォルティッシモが大きすぎるのだ)、家庭での鑑賞を考慮し、音質を損ねない範囲でコンプレッサーによって強音を若干圧縮している。会場ノイズは少ない。

当録音の3曲まとめて「オール・ドビュッシー・プログラム」の公演が行われたように錯覚するが、実際は1961~62年定期公演シーズンの演奏会からの抜粋である。3月30日は3回公演2日目で、ベルリオーズ「幻想交響曲」、「海」、ラヴェル「ダフニスとクロエ第2組曲」というフランス・プログラム。2月2日は2回公演1日目で、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第16番から第3楽章(弦楽合奏版)、「夜想曲」、オネゲルの交響曲第5番「三つのレ」、サン=サーンスのピアノ協奏曲第2番(独奏ジャンヌ=マリー・ダレ)、ラヴェルの「ラ・ヴァルス」という、これもほぼフランス・プログラム。ベートーヴェンは当初予定になく、この年の1月29日に亡くなったフリッツ・クライスラーの追悼のため演奏された。1月12日は4回公演1日目で、「春」、ウォルター・ピストンの交響曲第6番、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(独奏エリカ・モリーニ)というプログラム。近・現代曲(といってもかなり保守的だが)の後に、メイン・プログラムとしてポピュラー名曲(と人気独奏者)を配置した構成である。

ミュンシュ得意のドビュッシーだが、BSOにおける3曲の演奏回数はかなりばらつきがある。この中では「海」が最も多く、音楽監督時代の1950~1963年に何と88回も取り上げている。1952~53年と1956~57年シーズンを除けば、毎シーズン演奏している状態で、後任のラインスドルフが「レパートリーが特定の曲に偏っている」と批判した典型だが、トスカニーニやセルも好んだ作品であり、現在以上に人気の演目だったようだ。一方、「夜想曲」は、「シレーヌ」を含む全曲の演奏は当録音を含む1962~63年シーズンの3公演のみと極端に少ない。「シレーヌ」を除く2曲の演奏は10公演行っており、女声合唱が入るという特殊性が演奏回数の少なかった理由だろう。「春」は、1952~53年と1961~62年シーズンにそれぞれ9回取り上げているが、BSOは1プログラムで定期3~4回公演のほか、一部異なるプログラムでボストン近郊のツアーやサマーコンサートも行うため、多いというわけではないようだ。

ミュンシュは当盤以外に「海」を、1942年仏グラモフォンにパリ音楽院管、1956年米RCAのBSO、1968年仏コンサートホールソサエティにフランス国立放送管とスタジオ録音したほか、1951年トリノ・イタリア放送管、1956年BSO、1957年シンフォニー・オブ・ジ・エア、1958年BSO(2種)、1960年BSO、1962年4月BSO、1962年5月フランス国立放送管、1963年シカゴ響、1963年3月フィラデルフィア管、1963年8月BSO、1965年フィラデルフィア管、1966年フランス国立放送管、1967年7月シカゴ響、1967年11月パリ管とライブ録音していた。また、「3つの夜想曲」を1968年仏コンサートホールソサエティにフランス国立放送管とスタジオ録音、「春」を1962年米RCAにBSOとスタジオ録音していた。

●エンマ・ボワネ フォーレ ピアノ五重奏曲第1番、レフラー 2つの狂詩曲 米シャーマー78回転SP復刻

プレミエ60088DF

フォーレ ピアノ五重奏曲第1番

レフラー オーボエとヴィオラ、ピアノのための2つの狂詩曲

エンマ・ボワネ(ピアノ)

ゴードン弦楽四重奏団

ブルーノ・ラバテ(オーボエ)、ジャック・ゴードン(ヴィオラ)

1940年、ニューヨーク(スタジオ・セッション録音)

モノラル

※米シャーマー・レーベルによる78回転SPスタジオ録音の復刻。特に優秀な録音・復刻というわけではないが、大きなノイズもなく一応は及第。スタジオ録音であるため各楽器のバランスも問題ない。なお、バックジャケット表記にあるレフラー作品のジャック・ゴードンの担当楽器はヴィオラが正しい。

シャーマーは、ニューヨークに本拠を置く楽譜出版社。1940年代から50年代にかけてレコード製作を行った。ジャズやポピュラーが多かったようだが、クラシック・レパートリーでは、英国のピアニスト、ハロルド・バウアーの録音が知られており、上記ゴードン弦楽四重奏団による近代作品も録音していた。

エンマ・ボワネ(1891~1974年)は、フランス・パリ出身の女流ピアニスト。パリ音楽院でイシドール・フィリップに師事。プリミエ・プリを取得して卒業後デビューしたが、1940年にナチス・ドイツのパリ侵攻を逃れ、師フィリップとともにアメリカへ避難した。上記録音はアメリカ到着後間もない頃の録音ということになる。クーセヴィツキーはボワネの演奏を好み、しばしばボストン響の定期演奏会に招いたと言われ、記録によれば1935年~1943年にモーツァルトとサン=サーンスの協奏曲で3回・計7公演している。レコーディングはあまり多くなく、当録音以外に、戦前に英HMVや仏パテ、米ビクターなどにSP8枚程度、戦後は米ヴォックスに3枚のLPと1枚のEPを録音している。近年は入手出来る録音が少ないこともあり、一部に熱狂的愛好家が存在する。

ボワネは、フォーレを得意としており、戦後録音の3枚のLPのうち2枚もフォーレ作品であるが、上記のピアノ五重奏曲第1番はおそらく唯一の室内楽作品録音である。

一方のレフラー(1861~1935年)は、日本ではほとんど知られていないが、ベルリン出身のアメリカの作曲家で、フランス印象主義を影響を受けた作品を発表した。本CDの「2つの狂詩曲」も確かにフランス近代風だ。

共演のゴードン弦楽四重奏団は、ロシア出身でシカゴ響のコンサートマスターだったジャック・ゴードン(1899~1948年)によって1921年に設立された団体。先述したように米シャーマーにフランク・ブリッジ、カーペンターなどの近代作品を録音するなど意欲的な活動を行った。

オーボエのブルーノ・ラバテ(1883~1968年)は、イタリア出身で1920~43年にニューヨーク・フィル(NYP)の首席奏者を務めた。ラバテの有名なエピソードとして、NYPに客演したオットー・クレンペラーが、リハーサルで「ベートーヴェンの作品やその時代、精神」について長講釈を垂れたところ、ラバテが「クレンプ、あんたしゃべりすぎだ」(Klemp,

you talka too

much)と言って遮った。ラバテは「銀行に5万ドルあれば心配ない」と語っており、トラブルを起こしてNYPのポジションを失うことも気にしなかったようだが、一方のクレンペラーは面子丸つぶれとなったという。

●ミュンシュ/ボストン ステレオ・ライブ メンデルスゾーン「スコットランド」「宗教改革」

プレミエ60089DF

メンデルスゾーン 交響曲第3番「スコットランド」、第5番「宗教改革」

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1959年11月7日、1962年4月19日、ボストン・シンフォニー・ホール

ステレオ ライブ

※2曲ともボストン響(BSO)定期演奏会のステレオ・ライブ録音で、「スコットランド」は特に優秀録音。クリアで解像度が高く、ダイナミックレンジも十分で1959年録音とは信じがたい音質である。各セクションのバランスも問題ない。「宗教改革」は3年後の録音だが、「スコットランド」には及ばず少し荒れた音質。それでも年代を考えれば良好で鑑賞には差し支えないレベル。2曲とも会場ノイズは極小。

1959年の演奏会は、前半にバッハのヴァイオリン協奏曲第1番とベルクのヴァイオリン協奏曲(2曲ともアイザック・スターン独奏)、後半に「スコットランド」という、やや変則的なプログラム。ミュンシュ/BSOによる「スコットランド」は1959~1960年シーズンに10公演を集中的に演奏したのみで極めて珍しいレパートリー。1カ月後の12月7日、米RCAに同曲の録音が予定されており、そのための「予行演習」だったようだ。

一方、1962年の演奏会も変則的で、前半はミュンシュ指揮でモーツァルトの「フリーメーソンのための葬送音楽」「宗教改革」、後半はナディア・ブーランジェの指揮で、妹リリ・ブーランジェの詩編第130番、129番、第24番が演奏された。定期演奏会では作曲家による自作自演の機会を設けることがあるが、姉であるナディア・ブーランジェの指揮によるその変形版といえる。ミュンシュ/BSOによる「宗教改革」は「スコットランド」に比べると演奏機会がはるかに多く、1949~1950年シーズンに4公演、1957~1958年シーズンに8公演、1961~1962年シーズンに3公演、1964~1965シーズンに5公演行われている。現在の日本では人気がある作品とは言えないが、宗教的要素があるためか、当時のボストンの聴衆にはなじみ深い曲だったようだ。

ミュンシュは上記録音のほかに、「スコットランド」を1959年12月に米RCAにBSOとスタジオ録音、「宗教改革」を1947年英デッカにパリ音楽院管、1957年に米RCAにBSOとスタジオ録音していた。

●トスカニーニ/NYP1935年ライブ ブラームス 交響曲第3番、大学祝典序曲

プレミエ60090DF

ブラームス 交響曲第3番

大学祝典序曲

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1935年3月17日、3月31日、ニューヨーク・カーネギーホール

ライブ、モノラル

1935年2月から4月にかけて、トスカニーニとニューヨーク・フィル(NYP)は、本拠地カーネギーホールにおいてブラームス・チクルスを開催した。定期演奏会の一環ではあったが、交響曲全曲をはじめとして協奏曲や合唱曲なども大規模なもので、奇跡的にも、コロンビア・ネットワーク・ラジオによって、コンサート数か月前に導入された米Presto社製タイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーですべての演奏がライブ録音された。

プレミエ60035DFで発売されているトスカニーニ指揮ブルックナー7番の解説でも触れたが、同レコーダーは33・1/3回転の16インチディスク1枚で20分程度の録音が可能であり、ブルックナーの録音時とは異なり、2台(以上?)のレコーダーを使用して、欠落なしに録音された。国土が広いアメリカでは時差があるため、各地に放送するためには、録音して時間をずらして放送する必要があったためと思われる。

3月17日の交響曲第3番はチクルス第4回目の録音。14、15、17日と同一プログラム3日目の演奏会で日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半はセレナーデ第1番の抜粋(アレグロ・モルト)に続き、ヴラディミール・ホロヴィッツをソリストに迎えたピアノ協奏曲第1番という豪華な演目。休憩を挟んでプログラム後半に交響曲が演奏された。

3月31日の大学祝典序曲はチクルス第5回目の録音、28、29、31日と同一プログラム3日目の演奏会でこちらも日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半にセレナーデ第2番、ワルツ集「愛の歌」(ピアノ連弾伴奏)、休憩を挟んで後半に合唱曲4曲(ホルン、ハープ、ファゴット伴奏)、ハンガリー舞曲3曲(こちらは管弦楽版)、最後に大学祝典序曲という、現在から見るとやや異例のプログラム。ただし、当時はオーケストラの定期演奏会でもピアノ伴奏付き歌曲やオペラ・アリアなど、多彩なプログラムが組まれることが通常であり、今日のプログラミングの方が硬直的という見方もあろう。

広大なレパートリーを持っていたトスカニーニだが、ブラームスは好んだ作曲家の一人。特に交響曲は残された録音も多いが、当CDの録音はおそらく最古で最も若い(といっても68歳前後だが)頃の録音と思われ、後年、NBC響との録音に比べると伸びやかさや柔軟さが感じられる。なお、トスカニーニはNYPとのブラームス・チクルスを終えた後、イギリスへ渡りBBC響と初共演。こちらのコンサートもBBCによってライブ録音されており、比較すると興味深いかもしれない。

この種の古い録音で最も注目されることは録音状態や音質だが、すでに80年以上を経た古いアセテート・ディスクでもあり、原盤はノイズが過大で音質改善は困難を極めた。ただし、中継放送用にプロのエンジニアによって録音されていることもあり、バランスや音質自体は問題なく、音楽情報を削らずにノイズのみを除去することに徹した結果、思いのほか良好な状態に仕上がっている。交響曲は、確かに周波数レンジは狭いが、音楽として必要な帯域は確保されており、アセテート・ディスク特有のサーフェイス・ノイズもごく一部を除き微少で、十分鑑賞に堪える状態。第二次世界大戦中のブルーノ・ワルター/NYPなどによる状態の悪いライブ録音よりは、はるかに上質といえる。一方、序曲のオリジナル原盤は交響曲よりもノイズが少なく、さらに良好な状態。おそらく録音後の再生回数の差によるものと思われ、1950年代のライブ録音と言われても不思議ではない。

なお、交響曲と同日に録音されたホロヴィッツ独奏のピアノ協奏曲がすでにLPやCDで発売されているが、交響曲に比べて極めて劣悪な録音状態である点は、おそらく録音後に繰り返し再生され、ディスクが摩耗・損傷した結果であろう。

●トスカニーニ/NYP1935年ライブ ブラームス 交響曲第4番、悲劇的序曲

プレミエ60091DF

ブラームス 交響曲第4番

悲劇的序曲

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1935年4月7日、2月24日、ニューヨーク・カーネギーホール

ライブ、モノラル

1935年2月から4月にかけて、トスカニーニとニューヨーク・フィル(NYP)は、本拠地カーネギーホールにおいてブラームス・チクルスを開催した。定期演奏会の一環ではあったが、交響曲全曲をはじめとして協奏曲や合唱曲なども大規模なもので、奇跡的にも、コロンビア・ネットワーク・ラジオによって、コンサート数か月前に導入された米Presto社製タイプ6Dアセテート・ディスク・レコーダーですべての演奏がライブ録音された。

プレミエ60035DFで発売されているトスカニーニ指揮ブルックナー7番の解説でも触れたが、同レコーダーは33・1/3回転の16インチディスク1枚で20分程度の録音が可能であり、ブルックナーの録音時とは異なり、2台(以上?)のレコーダーを使用して、欠落なしに録音された。国土が広いアメリカでは時差があるため、各地に放送するためには、録音して時間をずらして放送する必要があったためと思われる。

4月7日の交響曲第4番はチクルス最終回第6回目の録音。3、5、7日と同一プログラム3日目の演奏会で日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半はセレナーデ第1番。休憩を挟んでプログラム後半に交響曲が演奏された。

2月24日の悲劇的序曲はチクルス第2回目の録音、21、22、24日と同一プログラム3日目の演奏会でこちらも日曜日午後3時開演のマチネー。プログラム前半に悲劇的序曲、ハイフェッツ独奏によるヴァイオリン協奏曲、休憩を挟んで後半に交響曲2番というプログラムで、今日よく見られるオーソドックスなプログラミング。ヴァイオリン協奏曲はすでにLPやCDで発売されているが、交響曲第2番のディスクはまだ発見されていないとのこと。

広大なレパートリーを持っていたトスカニーニだが、ブラームスは好んだ作曲家の一人。特に交響曲は残された録音も多いが、当CDの録音はおそらく最古で最も若い(といっても68歳前後だが)頃の録音と思われ、後年、NBC響との録音に比べると伸びやかさや柔軟さが感じられる。なお、トスカニーニはNYPとのブラームス・チクルスを終えた後、イギリスへ渡りBBC響と初共演。こちらのコンサートもBBCによってライブ録音されており、比較すると興味深いかもしれない。

この種の古い録音で最も注目されることは録音状態や音質だが、すでに80年以上を経た古いアセテート・ディスクでもあり、原盤はノイズが過大で音質改善は困難を極めた。ただし、中継放送用にプロのエンジニアによって録音されていることもあり、バランスや音質自体は問題なく、音楽情報を削らずにノイズのみを除去することに徹した結果、思いのほか良好な状態に仕上がっている。交響曲は、確かに周波数レンジは狭いが、音楽として必要な帯域は確保されており、アセテート・ディスク特有のサーフェイス・ノイズもごく一部を除き微少で、十分鑑賞に堪える状態。第二次世界大戦中のブルーノ・ワルター/NYPなどによる状態の悪いライブ録音よりは、はるかに上質といえる。一方、序曲のオリジナル原盤は交響曲よりもノイズが少なく良好な状態だったため、より良い音に仕上がりとなっている。

●セル/クリーヴランド管 高音質ステレオライブ モーツァルト 交響曲第38番「プラハ」、41番「ジュピター」

プレミエ60092DF

モーツァルト 交響曲第38番「プラハ」、41番「ジュピター」

ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団

1965年10月14日(38番)、1967年2月8日(41番)

クリーヴランド・セヴェランス・ホール、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、ステレオ

38番は本拠地セヴェランス・ホールにおける定期公演、41番はボストンへのツアーにおける演奏で、

2曲とも優秀なステレオ録音。38番はエアチェックのようだが、高品質な録音機材を使用したらしく音質は極めて良好。ただし、受信障害によると思われるノイズが若干あり、マスタリングの際に慎重に除去している。また、高域が強め出ていたためバランスを取り直している。41番もエアチェックらしくヒスノイズが多かったため音質を維持しつつ除去した。両曲とも会場ノイズも少なく、ストレスなしに音楽を楽しみことができる。マスタリング後の状態は、いずれも1960年代中期のメジャーレーベル・スタジオ録音に匹敵する高音質で、当時の米放送局(+エアチェックリスナー)の技術レベルの高さを感じさせる。

1965年10月14日のプログラムは、16日との2回公演で、モーツァルトの38番「プラハ」、ヨゼフ・スークの独奏で同じくモーツァルト「ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ」ホ長調K.261、スーク独奏でスーク(ヴァイオリニストの祖父)「幻想曲」、(おそらく休憩を挟んで)ヤナーチェク「シンフォニエッタ」という、スークを客演に招いたためかチェコがらみの特集。1967年2月8日のツアー公演は、前半が最初に41番、続けてアメリカの現代作曲家ベンジャミン・リースの「弦楽四重奏と管弦楽のための協奏曲」(弦楽四重奏はクリーヴランド管の首席奏者たちによる)、休憩を挟んで後半にシューマンの交響曲第3番「ライン」という、現代作品とポピュラーな交響曲を織り交ぜたセルらしい「教育的プログラム」。

セルは、モーツァルトの38番のセッション(スタジオ)録音を残しておらず。クリーヴランド管の定期演奏会でも1959年11月と当CDに聴く1965年10月のわずか2回しか取り上げなかった。ちなみに、1965年の演奏会直後?の同月に第1楽章のみレコーディングが実施されており(当然CBSによる録音だろう)、全曲を録音する計画があったと思われるが、セルが出来映えに不満を持ったか、その後の録音は中止されLP発売も実現しなかった。セルはモーツァルトを主要なレパートリーとしており、レコーディングも多いが、36番「リンツ」のようにクリーヴランド管の定期で全く取り上げなかった曲目もあり、作品ごとの評価には差があったようだ。

一方、41番は当CDの演奏以外に、クリーヴランド管の定期では1948年1月、1949年12月、1955年11月、1963年11月、1966年10月と時期を空けながらも取り上げており対照的であるが、1966年以降は、意外なことに定期演奏会で取り上げなかった。

上記のように、セルは38番のスタジオ録音を残さず当CDが現在確認されている唯一の録音。41番は、1955年と1961年にクリーヴランド管と米CBSにスタジオ録音したほか、1958年にコンセルトヘボウ管、1968年にクリーヴランド管とライブ録音していた。

●ミュンシュ/ボストン響 ライブ シューマン 交響曲第4番、第2番

プレミエ60093DF

シューマン 交響曲第4番、第2番

シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団

1956年10月26日、1955年11月12日、ボストン・シンフォニー・ホール

ライブ、モノラル

2曲ともボストン響(BSO)定期演奏会のライブ録音で、モノラルながら当時の水準を超える良好な音質。前年の第2番の方がわずかに上だが大差はなく、おそらく音源は放送局保有のオリジナルテープのダイレクトコピーと想像され、バランスも良好で破綻もなく、いずれにしても鑑賞には全く問題ない音質。会場ノイズも極小。

1956年10月26日の演奏会は翌27日との2回公演で、前半にモーツァルトの交響曲第31番「パリ」、ウォルター・ピストンの交響曲第5番、後半は、長年BSOのライブラリアンを勤め10月11日に亡くなったレスリー・ジャドソン・ロジャーズを追悼したベートーヴェン弦楽四重奏曲第16番第3楽章(弦楽合奏版)、交響曲第4番というプログラム。

1955年11月12日の演奏会は前日11日との2回公演で、前半にシベリウスの紹介者として知られ同年8月22日に亡くなった音楽評論家オーリン・ダウンズを追悼したモーツァルトの「フリーメーソンのための葬送音楽」、続いて同じくモーツァルトのオーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットと管弦楽のための協奏交響曲、後半に交響曲第2番というプログラム。

ミュンシュはシューマンの交響曲第4番を大変好んだようで、BSOの定期では、1947-48シーズンに3回、1949-50シーズンに13回、1950-51シーズンに1回、1951-52シーズンに4回、1954-55シーズンに12回、1956-57シーズンに4回、1960-61シーズンに5回取り上げている。定期演奏会は同一プログラムで2~4回公演を行うが、それを差し引いても定期で10回以上取り上げるというのは異例である。一方、第2番は一般に演奏回数が多い曲ではないが、それでもミュンシュは、1952-53シーズンに3回、1955-56シーズンに12回、1958-59シーズンに8回取り上げており、こちらもかなり多い方だ。

ミュンシュは当CD以外に、シューマンの交響曲第4番を1947年ロンドン・フィルと英デッカにスタジオ録音したほか、1960年BSO、同年シカゴ響、1966年フランス国立放送管、1967年シカゴ響とライブ録音していた。また、交響曲第2番を1958年と1966年にBSOとライブ録音していた。

●モントゥー/ニューヨーク・フィル ライブ ベルリオーズ 幻想交響曲ほか

プレミエ60094DF

ベルリオーズ 幻想交響曲、ヴァイオリンと管弦楽のための「夢とカプリッチョ」

ヨゼフ・シゲティ(ヴァイオリン)

ピエール・モントゥー指揮ニューヨーク・フィルハーモニック

1959年2月28日、3月7日、ニューヨーク・カーネギー・ホール

モノラル ライブ

※2曲ともニューヨーク・フィル(NYP)定期演奏会のライブ録音。幻想交響曲は、当時のライブ録音の平均レベルの音質。特に優秀というわけではないが、ノイズや破綻・欠落はなく、各セクションの録音バランスも良く、周波数レンジや解像度も不足していないため、鑑賞には全く問題ない水準。ただし、当時ニューヨークでは風邪が流行っていたのか、数人の聴衆の咳が聞こえる。「夢とカプリッチョ」は「幻想」から一週間後の録音だが、こちらは当時の水準を超える高音質。いずれの音源も公式には「ヴォイス・オブ・アメリカ」(VOA)が保管しているとされているが、おそらく「夢とカプリッチョ」はVOA音源のコピー、「幻想」はエアチェック(ただしエアチェックとしてはかなり上質)による音質の違いであろう。

1927年の初共演以来、NYPと関係が深かったモントゥーによる同オケとの最後期の客演。3月7日を含む公演は、定期演奏会への最後の登場であった(その後、1960~1961年にスタジアム(野外)コンサートを5回指揮している)。

2月28日の演奏会は4回公演の3日目、午後8時半開演で、前半にミヨー(クープラン原曲)のプレリュードとアレグロ、ルドルフ・ゼルキンを迎えてベートーヴェンの「皇帝」、後半に「幻想」というプログラム。

3月7日の演奏会は4回公演の3日目(ただし、4日目の公演はソリストが異なり、曲目も一部異なる)、同じく午後8時半開演で、前半にラヴェルの「クープランの墓」、シゲティとの共演によるバッハのヴァイオリン協奏曲BWV1052R(ウィルフリード・フィッシャーによるチェンバロ協奏曲第1番の編曲版)、ラヴェルのスペイン狂詩曲、後半にシゲティ共演の「夢とカプリッチョ」、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」第1、第2組曲というプログラム。通常であればオール・ラヴェル・プログラムとすべきかもしれないが(ヴァイオリン曲であれば「ツィガーヌ」など)、シゲティの要望?を入れたためか、上記のようなフランス作品とバッハの混合プログラムとなっている。ちなみにラヴェル作品はすべてプレミエ60044DFで発売済みである。

当録音の「幻想」は1980年代にイタリアのレーベルでLP発売されたのみで初CD化、「夢とカプリッチョ」は初出と思われる。

モントゥーは「幻想」を得意としており、5回のスタジオ録音を行っているが、ニューヨーク・フィルへの客演では、1951年のスタジアム・コンサート1回と当公演を含む4回演奏したのみであった。「夢とカプリッチョ」は珍しい作品だが、モントゥーも当公演3回のみの演奏。NYPとしても今日に至るまで当公演の演奏のみであるようだ。

モントゥーは当CD以外に、「幻想交響曲」を1930年仏グラモフォンにパリ交響楽団と、1945年と1950年米RCAにサンフランシスコ響と、1958年英デッカにウィーン・フィルと、1964年コンサート・ホール・ソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1948年コンセルトヘボウ、1961年ロンドン響、1962年6月コンセルトヘボウ(オルガヌム110018ALで発売済み)、同年11月ロンドン響、1964年ミラノRAI放送響とライブ録音していた。一方「夢とカプリッチョ」は当CDが唯一の録音である。

●エネスコ/バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ全曲 米コンチネンタルLP高音質復刻

プレミエ60095DF

J・S・バッハ

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番~第3番

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第1番~第3番

ジョルジュ・エネスコ(ヴァイオリン)

1949年、ニューヨークおよびウェブスター(マサチューセッツ)

(米コンチネンタル CLP104/106原盤)

モノラル

※CD-R2枚組。有名な「エネスコのバッハ」の復刻。オリジナルのコンチネンタル盤LPは1950年に発売されたものの、アメリカ国内ではあまり評価されず、3年足らずでカタログから落とされ、1957年に再発売されたようだが、これもごく少数・短期間の発売に終わった。1970年代以降、正式なライセンスを得て米オリンピックやフィリップス・レーベルでLPやCDが発売されたが、疑似ステレオ化された音質に不備や不満が多く、日本や英国などの個人コレクターやマニアによって、独自にオリジナルLPから復刻したLP・CDが数多く発売されている。

当ディスクの音源はアメリカの匿名エンジニアの手によるもので、復刻自体は数年前に行われたようだが、このほどディスク化の許可が得られたため発売することになった。「先進的なリマスターサウンド」と称する復刻作業の詳細は不明だが、数セットのコンチネンタル盤および一部は再発盤を使用し、適正なイコライザーカーブで再生してデジタル・コピー。盤の状態の良い部分のみをつなぎ合わせ、さらにノイズ処理を行ったものと言われ、基本的には極めてオーソドックスな復刻プロセスを踏んだものと思われる。ただし、依然として、オリジナルLP由来の製盤不良などによる様々なノイズが残っていたため、音質を損ねない軽度のリマスタリングを行っている。

肝心の音質であるが、オリジナル盤特有のスクラッチノイズは皆無である一方、デジタルノイズリダクションを過剰に使用した際の悪弊である音質変化や妙な付帯音はなく、余分なステレオプレゼンスや残響なども付加されていないため、一切のストレスなくエネスコの演奏を鑑賞でき、復刻は成功したようだ。

コンチネンタル盤は、初出がLPであるにもかかわらず、テープではなくアセテート盤に収録されたと言われる。当時アメリカの放送局などに広く普及していた、最大20分程度録音可能な16インチディスクレコーダーを使用したと思われるが、バッハの無伴奏であれば各曲とも20分以内に収まること(実際は数曲連続して録音したのだろう)。普及間もないテープレコーダーを使用するよりもコストダウンを図ったためと想像される(コンチネンタル・レーベルのオーナーであるドン・ガボール(ガボー)は、後に廉価盤のレミントン・レーベルを立ち上げ、メジャーレーベルに低価格で対抗した)。ただし、LP製造の際の原盤となるラッカー盤のカッティングには、通常はテープレコーダーが必須とされるから、米コロンビアによるLP発表の2年後という時期であれば、78回転SPによる発売を意識していたかもしれない。

なお、コンチネンタル・レーベル(および後身のレミントン)の現在の原盤所有者はヴァレーズ・サラバンド・レーベルとされるが(1980年代に一部のレミントン録音をCD化・発売していた)、エネスコのバッハについては、熱狂的な支持者がいる反面、当時67歳で関節炎を患っていたと言われるエネスコの技巧上の不備により、専門家の多くは否定的であるため、正規盤CDの発売は難しいであろう。

●モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ アメリカ・デビュー・ライブ

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番ほか

プレミエ60096DF

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番

ラヴェル マ・メール・ロア

モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリ(ピアノ)

エルネスト・アンセルメ指揮ボストン交響楽団

1951年12月14・21日、ボストン・シンフォニー・ホール

モノラル ライブ

※超絶技巧の名手モニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリによるアメリカ・デビュー・ライブ録音。ドイツの高名な音楽評論家ヨアヒム・カイザーが著書で「彼女はヴァルキューレとなり、グランド・ピアノは軍馬となり、いまオクターヴ征討の戦いに進発する」と言わしめたが、当ディスクに聴くラフマニノフは、ヨアヒム・カイザーの表現にふさわしい貴重な演奏記録。オリジナル音源はおそらくボストン響(BSO)の記録保存音源または直前の同年10月から放送を開始した地元ラジオ局WGBHによる収録と思われる。ことさら優秀録音というわけではないが安定した音質で鑑賞には問題のないレベル。協奏曲におけるモニク・ドゥ・ラ・ブリュショルリの強力な打鍵を音割れせずに収録しており、ピアノとオーケストラのバランスも良好。後述するが、このような歴史的名演奏を過不足のない形で収録してくれたことに感謝したい。