MENU PAGE → http://www.ne.jp/asahi/classical/disc/index2.html

ORGANUM(オルガヌム)

●モントゥー コンセルトヘボウ・ライブ ベートーヴェン交響曲第8番、ブラームス交響曲第3番

オルガヌム110001AL

ベートーヴェン 交響曲第8番

ブラームス 交響曲第3番

ピエール・モントゥー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1962年5月14日、1960年10月30日、コンセルトヘボウ、 アムステルダム ライブ、モノラル

※モノラルながら音質良好。モントゥーはこのほかに、ベートーヴェンを1950年サンフランシスコ響、1959年ウィーン・フィルとスタジオ録音、また、1955年フランス国立放送管、1961年シカゴ響、1963年ロンドン響とライブ録音しており、ブラームスは、1956年にニューヨーク・フィル、1962年にBBCノーザン交響楽団とライブ録音していた。

●グリュミオー ライブ ブラームス ヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリンとチェロの二重協奏曲

オルガヌム110002AL

ブラームス ヴァイオリン協奏曲

ブラームス ヴァイオリンとチェロの二重協奏曲

アルチュール・グリュミオー(vl)、アントニオ・ヤニグロ(vc)

エルネスト・アンセルメ指揮スイス・ロマンド管弦楽団

ピエール・モントゥー指揮ミラノ・イタリア放送交響楽団

1960年1月27日、ヴィクトリア・ホール、ジュネーブ

1964年4月12日、ミラノ・ヴェルディ音楽院ホール

ライブ、モノラル

※2曲とも音質良好。グリュミオーはヴァイオリン協奏曲を1958年と1971年にスタジオ録音していた。アンセルメとは契約レコード会社が異なるためライブ録音ならではの共演。二重協奏曲はスタジオ録音を残さず、本録音が現在確認されている唯一の録音。ちなみに録音は1962年という資料もあるが、1964年が正しければ、モントゥー生涯最後の演奏会(の一つ)である。

●ベイヌム/コンセルトヘボウのブルックナー交響曲第4番 1956年?ライブ

オルガヌム110003AL

ブルックナー 交響曲第4番「ロマンチック」(ハース版)

エドゥアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1956年2月26日?、コンセルトヘボウ、

アムステルダム ライブ モノラル

※現在確認されているベイヌム唯一の「ロマンチック」。ハース版による演奏。かつて海外盤で発売されていたものと同一の演奏だが、おそらく異なる音源からのCD化のため、既発盤にあった音量レベルの不自然な変動がなく、ドロップアウトも極小で十分鑑賞に堪えるようになった。また、録音年月日についてジャケットには1956年と表記されているが、1952年6月21日スヘフェニンヘン・クアハウス、または22日アムステルダム・コンセルトヘボウのいずれかが正しいようだ。ベイヌムはブルックナーの交響曲のうち、7番を1947年と1953年英デッカに、8番を1955年、9番を1956年蘭フィリップスにそれぞれスタジオ録音していたほか、5番を1959年、8番を1955年にライブ録音していた。。

●高音質音源によるフルトヴェングラー/BPO ベートーヴェン「エロイカ」 1950年ライブ

オルガヌム110004AL

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1950年6月20日、ティタニア・パラスト、ベルリン ライブ モノラル

※音質は極めて良好。この演奏は、仏ターラや独アウディーテからも既出の有名な録音だが、当ディスクは、上記レーベルが独自のマスタリングを行う前のオリジナル音源から、音質劣化を避けるため一切の加工を行わずに制作されたか、または別の高音質音源を使用したと思われる。音質は生々しく、解像度も高いため細部をよく聞き取ることができ、フルトヴェングラーの音作りのすごさがよく分かる。楽章間の聴衆ノイズは収録されているが、ラジオ放送のためか拍手はカットされている。

1950年、フルトヴェングラーは64歳だったが、壮年期の活力を維持しており、熱いライブを繰り広げていた。演奏活動は多忙で、1月初めにはミュンヘン・フィル。その後1月下旬~2月はウィーン・フィル(VPO)とのコンサートとレコード録音。3月から4月初旬にミラノ・スカラ座で「リング」の上演指揮。4月中旬~5月にはブエノスアイレスのコロン劇場管。5月下旬にはロンドン・フィルハーモニア管、キルステン・フラグスタートと共演し、R・シュトラウス「4つの最後の歌」を世界初演。5月末~6月中旬まではベルリン・フィル(BPO)とドイツ各地とスイス、フランスへのツアー。その後ベルリンに戻り、当ディスクの演奏を含む17日から4日間のコンサートという超過密スケジュールで、健康状態が心配なほど。

当ディスクに聴く4日間公演最終日の20日はプログラムが異なり、ベルリン・フィルハーモニー協会会員のための特別演奏会として、ヘンデルの合奏協奏曲第10番、ブラームスのハイドン変奏曲、ヒンデミットの管弦楽のための協奏曲、ベートーヴェンの「英雄」が演奏された。

フルトヴェングラーによる「英雄」の録音は、ライブ録音も含めて現在11種ほど確認されている。録音順としては、1944年VPOとの放送録音(いわゆる「ウラニアのエロイカ」)、1949年英HMVへのVPOとのSPスタジオ録音、そして当録音となる。BPOと録音としては現在確認されている最も早期のもので、BPOとの共演中、最も充実した演奏という評価をされている。

●トスカニーニ/1938年ルツェルン音楽祭ライブ ブラームス 交響曲第3番ほか

オルガヌム110005AL

ブラームス 交響曲第3番

ケルビーニ 歌劇「アナクレオン」序曲

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ルツェルン祝祭管弦楽団

1938年8月27日、ルツェルン・クンストハウス、ライブ モノラル

※1938年ルツェルン音楽祭における貴重なライブ録音。会場からの短波放送を外国(米英のいずれか?)の放送局が受信し、アセテート盤に記録したものと思われる。古いアセテート盤のスクラッチノイズや放送の電波状態の変動による一部の音質変化、混信によるノイズなどがある。当日は、上記の曲目に加えてモーツァルトの交響曲第40番、ワーグナー「マイスタージンガー」第1幕への前奏曲が演奏され、こちらも録音が残っているが、録音状態がさらに劣悪でCD化は断念、比較的状態の良い2曲のみ発売したという。ケルビーニはかつてLPが出ていた。

ジャケットの注意書きにもあるように、一般的な意味で録音状態は良好とは言い難いが、メンゲルベルクの第2次世界大戦中のアセテート盤によるライブ録音と同程度で、何とか鑑賞にたえる状態か。ケルビーニよりもブラームスの方が音質が安定していることが有り難い。そもそも録音が残っていたこと自体が奇跡的ともいえる。

1938年3月、ナチス・ドイツがオーストリアを併合した結果、同年夏に開催予定のザルツブルク音楽祭へ出演する機会を失ったユダヤ系や、ナチス政権に反発する音楽家が集まり、ルツェルン音楽祭が開催された。同地では以前から小規模な音楽祭が開催されていたが、ナチスに対抗するため一流演奏家が終結。国際的な音楽祭として再出発することになった。開催準備をすすめていたヴァイオリニストのアドルフ・ブッシュがトスカニーニに出演を依頼し、ブッシュがリーダーを務める祝祭管弦楽団を指揮した。管弦楽団は、ブッシュの弟ヘルマン(チェロ)やカール・ドクトール(ヴィオラ)らブッシュ四重奏団員のほか、ヴァイオリンのシュテフィ・ゲイエル、チェロのアウグスト・ヴェンツィンガー、アンリ・オネゲル、フルートのアンドレ・ペパンなど優秀なメンバーが揃った。この録音はトスカニーニによる2日目の演奏の模様。

●シューリヒト ライブ ブラームス 交響曲第1番

オルガヌム110006AL

ブラームス 交響曲第1番

カール・シューリヒト指揮フランクフルト放送交響楽団

1965年または1962年3月22日もしくは23日録音、フランクフルト放送大ホール

ライブ モノラル

※録音年は確定していない。録音状態は1960年代前半の標準レベルだが、明快な音色で、シューリヒトの演奏スタイルにふさわしい録音。

20年ほど前にイタリアのマイナーレーベルで発売されたのみで、なぜか再発売されず、長らく入手不能だった。終楽章のコーダに欠落があることが原因とも言われるが、当盤ではリピート部分を使って違和感なく修正されている。

シューリヒトは同曲のスタジオ録音を残さず、当盤のほか1953年(スイス・ロマンド管)、1959年(フランス国立放送管)、1963年(シュツットガルト放送響)の3種のライブ録音が現在までに確認されている。

●シューリヒト ライブ 「英雄の生涯」「死と変容」

オルガヌム110007AL

R・シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」、交響詩「死と変容」

カール・シューリヒト指揮シュツットガルト放送交響楽団

1959年4月16日、1954年5月20日録音 ライブ モノラル

※※「英雄の生涯」は、1950年代中頃のレコード用スタジオ録音と同等の好録音。会場ノイズが聞き取れないため、聴衆を入れずに行った放送のための演奏と思われる。「死と変容」は若干ヒスノイズが残るものの、当時の放送録音の水準を上回る。なお、ヒスノイズについては音質を損ねない範囲で低減されている。

シューリヒトは両曲ともスタジオ録音を残さず、上記録音が現在確認されている唯一の録音だが、独ヘンスラー・レーベルのシューリヒト・ライブ・シリーズにも含まれておらず、なぜかあまり注目されない演奏である。

ちなみにシューリヒトは、当録音以外に「英雄の生涯」を1936年(ベルリン・フィル)、1957年(パリ音楽院管)、1958年(ルツェルン祝祭管)の3回、「死と変容」を1928年(セント・ルイス響)、1930年(ドレスデン・フィル)、1933年、1937、1938年(いずれもハーグ・フィル)、1947年(ジェノヴァ歌劇場管)、1950年(ボローニャ歌劇場管)の7回取り上げた記録があるが、キャリアの長さから考えると演奏の機会は少なかったようだ。

●シューリヒト 1961年ライブ ブルックナー 交響曲第4番「ロマンティック」

オルガヌム110008AL

ブルックナー 交響曲第4番

カール・シューリヒト指揮スイス・ロマンド管弦楽団

1961年12月6日、ヴィクトリア・ホール、ジュネーブ ライブ モノラル

※シューリヒトは同曲のスタジオ録音を残さず、現在確認されているのは1955年(シュツットガルト放送響)、1961年(本CD-R)の2種。端正な1955年録音に比べ、即興的なのが1961年録音といわれる。戦後スイスに住んだシューリヒトはアンセルメと親交を結び、たびたびスイス・ロマンド管に客演した。

今回のプレスから再マスタリングが行われてヒスノイズが大幅に低減、ドロップアウトも改善され、聴きやすくなった。

●バックハウス/コンヴィチュニー、フリッチャイ ライブ ベートーヴェン「皇帝」、4番

オルガヌム110009AL

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」、ピアノ協奏曲第4番

ウィルヘルム・バックハウス(p)

フランツ・コンヴィチュニー指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

フェレンツ・フリッチャイ指揮スイス・ロマンド管弦楽団

1960年4月20日、コングレスハレ、ライプツィヒ

1961年4月25日、ヴィクトリア・ホール、ジュネーブ

ライブ モノラル

※モノラルながら2曲とも音質良好。バックハウスによる「皇帝」の録音は、スタジオ録音・ライブ録音含めて数多く残されているが、奔放で即興的なシューリヒト盤、力強く推進力に富むカイルベルト盤、落ち着いた格調の高さが印象的なコンヴィチュニー盤というように、バックハウスがそれぞれの指揮者の個性を活かしているようだ。共演者によって演奏スタイルを変えるという、芸風の幅広さや柔軟性が興味深い。第4番は、レコード会社による契約の影響でスタジオ録音が実現しなかったフリッチャイとの共演が注目される。

バックハウスは「皇帝」を、1927年独エレクトローラ(英HMV)に、1953年と1959年英デッカにスタジオ録音したほか、7種ほどのライブ録音が現在までに確認されている。第4番は、1929年から1930年にかけて英HMVに、1951年と1959年に英デッカにスタジオ録音したほか、現在までにライブ録音6種とテレビ放送用録画が1種確認されている。

●バックハウス/シューリヒト ライブ ブラームス ピアノ協奏曲第2番

オルガヌム110010AL

ブラームス ピアノ協奏曲第2番

ウィルヘルム・バックハウス(p)

カール・シューリヒト指揮ルガーノ・スイス・イタリア語放送管弦楽団

1958年5月23日、アポロ劇場、ルガーノ ライブ モノラル

※おそらくルガーノ音楽祭における録音。音質良好。両者は同曲を1952年デッカにスタジオ録音している。

●チェリビダッケ/RAIローマ ライブ ブルックナー 交響曲第4番

オルガヌム110011AL

ブルックナー 交響曲第4番

セルジュ・チェリビダッケ指揮ローマ・イタリア放送(RAI)交響楽団

1960年3月18日、ローマ・イタリア放送オーディトリアム ライブ モノラル

1954年、当時ベルリン・フィル首席指揮者だったチェリビダッケは、終身指揮者フルトヴェングラー死去と後継カラヤンの就任により、首席指揮者の地位からほぼ「追放状態」で去ることとなった。その後は1972年に南ドイツ放送響(シュツットガルト放送響)首席客演指揮者に就任するまで、常任ポストを持たず、ヨーロッパや南米各地のオーケストラに客演を続けた。中でもRAI所属の4つのオーケストラ(トリノ、ミラノ、ローマ、ナポリ)への客演は多く、当録音もその際のもの。晩年のチェリビダッケはブルックナー演奏に定評があったが、現在残されている録音の大半は1970年代以降であり、1960年の当録音は、現在確認されているものの中では最古の部類に属する。ちなみにチェリビダッケによる最も早いブルックナー演奏の記録は1946年の交響曲第7番(ベルリン・フィル)といわれており(交響曲第4番の初演奏は1959年スカラ座管か?)、1970年以前は第7番と第4番のみ取り上げている。1971年以降、前記南ドイツ放送響への客演が増えるに従い、第4番と7番以外の交響曲がレパートリーに加わり、ブルックナー交響曲の演奏機会が急速に増えていったようだ。晩年チェリビダッケは「顧みれば私の人生は「ブルックナーすること」でした」と語ったが、ブルックナーの演奏経験が豊富なドイツのオーケストラと密接な関係を持つことで(南ドイツ放送響はシューリヒトとしばしばブルックナーを演奏していた)、彼が理想とする演奏が可能と考えたのではないか。

当録音は、その「理想」には遠い時代、非ドイツ系のイタリアの団体との演奏記録ではあるものの、管楽器の音色がやや明るいことを除けば意外なほど違和感のない、充実した演奏という印象がある。もちろん晩年のミュンヘン・フィルとの演奏に聴くような、極度に遅いテンポと精妙なアンサンブルによる円熟の境地に達した演奏とは異なるが、その反面、ブルックナーの演奏に不慣れで、しかも決して一流とはいえないオーケストラに対して、アンサンブルを適度に引き締めつつ巧みにリードしており、若干遅めのテンポ設定ながら(それでも晩年の演奏に比べればかなり速い)、個々の表現に良い意味での若々しさが感じられる。チェリビダッケは当時48歳、まだ壮年期だったのだ。

3月18日の演奏会は、おそらく前半にシューマンの交響曲第2番、休憩を挟んで後半にブルックナーというプログラム。冒頭に短い序曲などが演奏された可能性もある。当時のイタリアの聴衆にはなじみの薄い、かなり渋い曲目といえるが、営業的な収支を気にする必要がなく、幅広いレパートリーの紹介を使命とする公共放送局ならではのプログラム構成。チェリビダッケ自身の希望と放送局側方針との調整の結果、選択した曲目だったのだろう。

チェリビダッケによるブルックナー交響曲第4番の演奏機会は、ローマ・イタリア放送響との当録音後、1966年のスウェーデン放送響および南ドイツ放送響との公演まで空くことになり、チェリビダッケによる同曲初期の演奏例として貴重な存在といえる。

チェリビダッケはブルックナーの交響曲第4番を、当ディスクのほかに、1969年スウェーデン放送響、1973年南ドイツ放送響、1983年(3種?)・1988年・1989年(2種?)・1990年・1993年にそれぞれミュンヘン・フィルとライブ録音していた。

●レイボヴィッツ フォーレ レクイエム ルーセル「眠りの精」「蜘蛛の饗宴」

オルガヌム110012AL

フォーレ レクイエム

ルーセル 劇音楽「眠りの精」、交響的断章「蜘蛛の饗宴」

ナディーヌ・ソートロー(s)、ベルナール・ドミニ(br)

ルネ・レイボヴィッツ指揮パリ・フィルハーモニー管弦楽団・合唱団

1950年代録音(仏コンサートホール、米エソテリック原盤)モノラル

※レイボヴィッツはシェーンベルクに師事し作曲家としても活躍、リーダーズダイジェストのベートーヴェン交響曲全集やウィンドマシンを使って「演出」した「はげ山の一夜」などの録音で知られる。LP初期マイナーレーベルへの珍しい録音で、3曲ともレイボヴィッツ唯一の録音と思われる。復刻状態は良好だが、LPからの復刻のため、レクイエムにはわずかにスクラッチノイズあり。なお、音源として使用したLPはコンサートホール盤だが、オリジナル録音は米オーシャニック・レーベルのようだ。

●ジョコンダ・デ・ヴィート チャイコフスキー メンデルスゾーン 協奏曲

オルガヌム110013AL

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲

ジョコンダ・デ・ヴィート(vl)

マリオ・ロッシ指揮トリノ・イタリア放送交響楽団

マルコム・サージェント指揮ロンドン交響楽団

1954年、トリノ・イタリア放送オーディトリアム ライブ

1951年11月5日、8日録音(英HMV原盤)

モノラル

※デ・ヴィートはチャイコフスキーはスタジオ録音を残さず、これは現在確認されている唯一の録音。マリオ・ロッシとは1942年のデビューコンサートでも共演していた。メンデルスゾーンは英HMVへのスタジオ録音。

●ベイヌム ライブ ベートーヴェン交響曲第3番「英雄」

オルガヌム110014AL

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」、エグモント序曲

エドアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1957年5月5日、コンセルトヘボウ、 アムステルダム(英雄)

1954年10月11日、国連本会議場、ニューヨーク(エグモント序曲)

ライブ モノラル

※2曲とも音質は比較的良好だが「英雄」は若干レベル変動がある。エグモント序曲はより安定している。ベイヌムは「英雄」のスタジオ録音を残しておらず、現在確認されているのは当演奏のみ。定期演奏会シーズン末期の特別演奏会におけるライブ。「英雄」はプログラムの前半で、後半はオランダの(当時の)現代作曲家アントン・ヴァン・デル・ホルストの「コロス(合唱隊)Ⅱ」と「夜」が演奏された。エグモント序曲の録音月日はジャケット表記は11月10日だが10月11日が正しい。1954年10月~12月にかけての北米公演の際のライブで、国連会場における演奏会は、オランダのクレフェンス元外相が同年、第9回国連総会議長に就任したことを記念したもの。この日はエグモント序曲に続き、ハイドンの交響曲第103番、ムソルグスキー「はげ山の一夜」、ラヴェル「ダフニスとクロエ」第2組曲というプログラムだった。

●ベイヌム ライブ シューベルト 交響曲第8(9)番「グレイト」ほか

オルガヌム110015AL

シューベルト

交響曲第8(9)番「グレイト」

エドアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1950年頃、1940年7月7日録音、コンセルトヘボウ、 アムステルダム

ライブ モノラル

※録音状態はそれぞれの年代の標準的レベルだが、特に鑑賞には問題ない音質。ベイヌムは交響曲第8(9)番「グレイト」のスタジオ録音を残しておらず、現在確認されているのはこの録音のみ。詳しい録音年月日は不明だが、残響の豊かさからコンセルトヘボウにおけるライブと思われる。演奏終了後に拍手が入るが、演奏途中の会場ノイズがほとんど聴き取れない不思議な録音。第二次世界大戦後、ベイヌムとコンセルトヘボウ管は同曲を1945、1948、1949、1958年の4回取り上げており、上記の演奏は、音質から推定すると1948年または1949年か。また会場がアムステルダムであれば48年は10月6日と7日、49年は5月20日に演奏会が行われた。一方、ロザムンデはメンゲルベルク在任時代、ベイヌム39歳時の記録。メンゲルベルクの影響が濃厚な演奏。録音月日は、ジャケット表記は4月4日だが、7月7日(サマーコンサートらしい)が正しいようだ。

●クレンペラー/コンセルトヘボウ ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

オルガヌム110016AL

ベートーヴェン 交響曲第9番

グレ・ブラウエンステーン(s)、アニー・ヘルムズ(ms)、

エルンスト・ヘフリガー(t)、ハンス・ウィルブリンク(br)

トーンクンスト合唱団

オットー・クレンペラー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1956年5月17日、コンセルトヘボウ、

アムステルダム ライブ モノラル

※モノラルながら録音は優秀。クレンペラーの「第9」録音はスタジオ、ライブ含め数種残されているが、コンセルトヘボウとの第9は,その後1964年のライブが発見され、当レーベルの110061として発売されている。

●アーベントロート シベリウス 交響曲第2番、フィンランディア

オルガヌム110017AL

シベリウス 交響曲第2番、交響詩「フィンランディア」

ヘルマン・アーベントロート指揮

ライプツィヒ放送交響楽団

ベルリン国立歌劇場管弦楽団

1951、1938年録音(米ウラニア、英パーロフォン原盤)モノラル

※交響曲第2番はLP初期のマイナーレーベル・米ウラニア原盤。当初は放送録音からのLP化と思われていたが、他レーベルからはLP復刻以外の再発売がないため、ウラニアによるオリジナル・スタジオ録音と推定される。同様の例としてゲルハルト・マンケ独奏、アーベントロート指揮によるブラームスのヴァイオリン協奏曲がある。「フィンランディア」はSP録音からの復刻。

●モントゥー/コンセルトヘボウ ライブ ベルリオーズ 幻想交響曲

オルガヌム110018AL

ベルリオーズ 幻想交響曲

ピエール・モントゥー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1962年6月4日、ウィーン・ムジークフェライン大ホール ライブ モノラル

※コンセルトヘボウ管によるウィーン芸術週間におけるライブ。モントゥーは1959年英デッカにウィーン・フィルと「幻想」をスタジオ録音したが、モントゥー夫人のドリスはその回想録で、デッカによる録音について、ウィーン・フィルには「強烈な幻覚と、熱っぽい想像力が生み出したこの曲に必要な気質を備えていなかったために、完全な大失敗を」したと語り、一方、ウィーンにおけるコンセルトヘボウとの演奏は、モントゥー自身も「この素晴らしいオランダのオーケストラが彼によくついて、この心をえぐるような悲しみと興奮のの音楽に指揮者の感情をを何倍にも表現してくれたことに大いに満足したしていた」という。ウィーンの聴衆に、曲のあるべき姿を正しく伝えることができたという思いがあったと思われる。

モントゥーによるベルリオーズの録音は、スタジオ、ライブ含め多く残されており、コンセルトヘボウとの録音も1948年と本CDの2種確認されている。

●シューリヒト/ベルリン放送響 ライブ ベートーヴェン 交響曲第5番 第2番

オルガヌム110019AL

ベートーヴェン 交響曲第5番 第2番

カール・シューリヒト指揮ベルリン放送交響楽団

1957年11月19日、1953年11月19日、ティタニア・パラスト、ベルリン

ライブ モノラル

※音質良好。シューリヒトは当録音以外に、5番を1949年英デッカ、1957年仏EMIにそれぞれパリ音楽院管とスタジオ録音していたほか、1953年シュツットガルト放送響、1955年ストラスブール市立管 1956年フランス国立放送管とライブ録音していた。2番は1947年英デッカにスイス・ロマンド管、1952年英デッカにウィーン・フィル、1958年仏EMIにパリ音楽院管とスタジオ録音していたほか、1957年スイス・ロマンド管とライブ録音していた。

●リヒテル 東欧ライブ 35歳時のチャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番ほか

オルガヌム110020AL

チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番

バルトーク ピアノ協奏曲第2番

スビャトスラフ・リヒテル(p)

コンスタンティン・イワーノフ指揮ブルノ放送交響楽団

ヤーノシュ・フェレンチク指揮ハンガリー国立交響楽団

1950年5月25日、ブルノ・コミュニティ・ホール

1958年10月3日または6日、エルケル劇場、ブダペスト

ライブ モノラル

※リヒテルがチェコとハンガリーに客演した際のライブ録音。チャイコフスキーは数種残されている録音のうち、現在確認されている中で最も古い。リヒテル35歳の演奏。

●グリュミオー ライブ モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番、第5番

オルガヌム110021AL

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番、第5番

アルテュール・グリュミオー(vl)

ロリン・マゼール指揮ケルン放送交響楽団

ルドルフ・ケンペ指揮バイエルン放送交響楽団

1958年5月9日、ケルン放送大ホール

1960年9月11日、ヘルクレスザール、ミュンヘン

ライブ モノラル

※グリュミオー得意のモーツァルトだが、2度のスタジオ録音以外に、ライブ録音は本CD-Rを除けばほとんど紹介されていない。音質良好。

●新発見 デ・ヴィートとマリオ・ロッシのブラームス ヴァイオリン協奏曲

オルガヌム110022AL

バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番

ジョコンダ・デ・ヴィート(vl)

1960年12月16日、トリノ・イタリア放送オーディトリアム

1959年3月11日、ローマ・イタリア放送スタジオ

ライブ モノラル

※2曲とも音質良好。ブラームスは新発見と思われる。デ・ヴィートが翌1961年に若くして演奏活動から退いたため活動末期の記録。録音はソロ・ヴァイオリンをクローズアップし、オーケストラが背後に位置する古い手法だが、それだけにデ・ヴィートの演奏が細部まで聴き取れる。デ・ヴィートは、1923年のデビュー演奏会の際に、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲でマリオ・ロッシと共演しており、古い間柄。バッハもヒスノイズが若干あるものの録音は良好。会場の遮音が悪く、演奏開始当初は、会場外の車の騒音などが入り込んでいるが(遅刻した聴衆を入れるため扉を開けていたか)、干渉の妨げになるほどではない。表記ではローマ・イタリア放送のスタジオとされているが、幹線道路に面した小ホールかも知れない。

デ・ヴィートはブラームスの協奏曲を、1941年独ポリドールにケンペン、1953年英HMVにシュワルツとスタジオ録音したほか、1951年にフリッチャイ、1952年にフルトヴェングラー、1956年にヨッフムとライブ録音していた。一方、バッハはスタジオ録音を残さず、本ライブが現在確認されている唯一の録音。

●音質一新 モントゥー/コンセルトヘボウ ライブ ワーグナー・コンサート

オルガヌム110023AL

ワーグナー

歌劇「タンホイザー」序曲

楽劇「トリスタンとイゾルデ」~愛の死

楽劇「神々の黄昏」から

夜明けとジークフリートのラインの旅

ジークフリートの死と葬送行進曲

ブリュンヒルデの自己犠牲

ジークフリート牧歌

ビルギット・ニルソン(s)

ピエール・モントゥー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1963年7月1日、クアザール、クアハウス、スヘフェニンヘン ライブ モノラル

※毎年6~7月頃開催されるオランダ音楽祭のライブ録音。2曲目と6曲目はビルギット・ニルソンが共演。スヘフェニンヘンはオランダ有数のリゾート地。クアハウスは同地の高級ホテルで、クアザールはホテル付属のコンサートホールである。

今回のプレスから再マスタリングを行い、音質を一新させた。既発盤は低域過多・高音不足で、歪みも感じられたが、イコライジングや位相調整、ノイズ削減などにより、大幅な音質改善を実現。モントゥーらしい明晰なスタイルが再現され、演奏本来の姿がよみがえった。

モントゥーは、まだコロンヌ管弦楽団のヴィオラ奏者だった19世紀末頃、パリに客演した伝説的な大指揮者ハンス・リヒターとフェリックス・モットルの指揮の下、「神々の黄昏」と「トリスタンとイゾルデ」を演奏した。モントゥー夫人ドリスの著書によると、後年モントゥーは当時を回顧して「私は、忽ち熱心なワーグナー信者となった。私はいつの日かまたワーグナーの立派な指揮者たらんと決心し、この巨匠の作品を学ぶことを絶対にやめなかった。実際、私はそれらのほとんど大部分を暗譜している」と語っている。モントゥーが残したディスコグラフィからは想像できない言葉だが、彼自身、先の発言に加えて、「不幸にも私の名はピエール・モントゥーで、生まれながらのパリジャンだし、ケルン生まれのクラウス・シュミットではない。だから一般の人の頭は、私の生涯の大部分をベルリオーズ、フランク、ドビュッシー、ラヴェル、ロシアの曲、そしてストラヴィンスキーなどの音楽を演奏すべき使命を持った開拓者と思い込んでいる。」と嘆いている。

確かに1960年にベルリン・フィルがモントゥーを招聘した際も、プログラム前半こそベートーヴェンやR・シュトラウスだったが、サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲をはさんで、後半はやはりストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」であった。

幸いながら、長年関係を続けたコンセルトヘボウ管とオランダの聴衆は上記のような固定観念はなかったようで、このライブのようなオール・ワーグナー・プロが実現した。上記の著書によると、このオランダ音楽祭開催の頃は、モントゥーは、音楽通の間では「偉大なる古典主義者」と考えられ、「この演奏会は新聞でも聴衆からも広く賞賛され」「モントゥーにとっての勝利であった」という。モントゥーは、かつて常任だったサンフランシスコ響でも、ソプラノのヘレン・トラウベルを共演させた同様のコンサートを行っており、こちらは、プレミエ60074で聴くことができる。

モントゥーは、上記ライブのほか、「トリスタンとイゾルデ」から「愛の死」を1964年コンサートホールソサエティにハンブルク北ドイツ放送響とスタジオ録音したほか、1943年と1952年サンフランシスコ響とライブ録音、「神々の黄昏」から夜明けとジークフリートのラインの旅を1951年ボストン響および同年サンフランシスコ響とライブ録音、ジークフリートの死と葬送行進曲を1951年ボストン響とライブ録音、ジークフリート牧歌を1960年米RCAにサンフランシスコ響とスタジオ録音したほか、同年ロイヤル・フィルとライブ録音していたが、それ以外の曲目は、本ディスクのライブが現在確認されている唯一の演奏と思われる。

●クナッパーツブッシュ ライブ ベートーヴェン 交響曲第1番、第5番 1番は新発見

オルガヌム110024AL

ベートーヴェン 交響曲第1番、第5番

クナッパーツブッシュ指揮

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1948年9月11日、ミュンヘン大学講堂

1956年4月9日、ベルリン音楽大学講堂

ライブ モノラル

※交響曲第1番は当レーベルが2012年に初発売。クナッパーツブッシュは同曲を戦前に3度ほど演奏した記録があるが、戦後は、当演奏を含む9月11日と12日の2回のみしか取り上げなかったと思われる。5番はこのほかに1962年フランクフルト放送響とのライブ録音が残されている。

第1番のオリジナルの音質は良好とは言い難く、ハムノイズやヒスノイズが音楽全体を重く覆っており、演奏も鈍重な印象があったが、今回のプレスから音質改善が図られ、音質に配慮しつつ、これらのノイズが大幅に低減された。その結果、やせ気味で貧相に聞こえた弱音部に豊かなニュアンスが感じられるようになり、多くの既出盤と比べて演奏のイメージが変わった。また、各所のドロップアウトやクリックノイズも解消されている。一方、第5番もヒスノイズが多い音源だったが、こちらも改善されている。

クナッパーツブッシュは、ベートーヴェン交響曲第1番と5番のレコードのためのスタジオ録音を行わず、残されているのは上記を含むライブ録音のみである。

●クナッパーツブッシュ 1959年ライブ シューベルト 交響曲第8(9)番

オルガヌム110025AL

シューベルト 交響曲第8(9)番

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

1959年1月6日、ミュンヘン・ドイツ博物館講堂 ライブ モノラル

※クナッパーツブッシュの同曲は1957年ウィーン・フィルとの録音がよく知られているが、これはその2年後の録音。57年録音は冒頭拍手が終わらないうちに演奏が始まっていたが、こちらは少し騒がしいものの一応は拍手が収まってスタート。録音はラジオ放送のエアチェックらしく、1959年録音としては少し落ちる。1950年代前半くらいのレベルか。それでもテープ録音でヒスノイズも少なく、安定したバランスの良い音質。今回のプレスから、若干音質が改善されたほか、楽章間に入っていたノイズも解消された。

●女流アニー・フィッシャー ライブ シューマン、モーツァルト ピアノ協奏曲

オルガヌム110026AL

シューマン ピアノ協奏曲

モーツァルト ピアノ協奏曲第22番

アニー・フィッシャー(p)

ヨゼフ・カイルベルト指揮ケルン放送交響楽団

オットー・クレンペラー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1958年4月28日、ケルン放送第1ホール

1956年7月12日、コンセルトヘボウ、 アムステルダム

ライブ モノラル

※音質は、2曲とも当時のライブ録音の平均レベルだが、大きな問題はなく鑑賞に支障はない。特にシューマンは、海外の既出盤が過剰なノイズ除去と音質の加工により、違和感のあるサウンドになっているのに比べると、音質を損なわない範囲の適度なノイズ処理などにより、ナチュラルな仕上がりとなっている。

ハンガリーの名女流アニー・フィッシャーは、1950年代初頭からメロディアやスプラフォンなどにレコーディングを開始、1955年から英EMI(コロンビア)と契約し、国際的名声を高めていったが、上記CDのライブをちょうどその頃の録音である。

アニー・フィッシャーは上記CD以外に、シューマンの協奏曲を1960年英EMI(コロンビア)にクレンペラー/フィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、1984年にネルソン/北ドイツ・ハンブルク放送響と、1985年にペリック/NHK響とライブ録音していた。またモーツァルトの協奏曲第22番を1958年英EMIにサヴァリッシュ/フィルハーモニア管とスタジオ録音していた。

当CDのシューマンの協奏曲は、2年後のクレンペラーとのスタジオ録音とは大きく異なるテンポ設定。アニー・フィッシャーは、スタジオ録音には慎重で、おびただしいテイクを重ねて編集したといわれるが、レコードとライブではスタイルが変わる演奏家だったようだ。

●ベイヌム ライブ ブラームス 交響曲第1番

オルガヌム110027AL

ブラームス 交響曲第1番

エドゥアルド・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1951年10月25日、コンセルトヘボウ、

アムステルダム ライブ モノラル

※録音は、特に優秀というわけではないが、安定した音質で鑑賞に支障はない。定期演奏におけるライブで、前半にベートーヴェン「コリオラン序曲」、ヘンケマンスのヴァイオリン協奏曲(独奏テオ・オロフ)、後半にブラームスが演奏された。ベイヌムは同曲を英デッカ(2回)と蘭フィリップスにスタジオ録音している。本ライブは第2回目デッカ録音の直後の演奏。時期が近いスタジオとライブで相違があるのか興味深い。

●メンゲルベルク 1944年ライブ ブラームス 交響曲第3番

オルガヌム110028AL

ブラームス 交響曲第3番

ベートーヴェン エグモント序曲

ウィレム・メンゲルベルク指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1944年2月27日、1943年4月29日、コンセルトヘボウ、

アムステルダム ライブ モノラル

※メンゲルベルクはブラームス交響曲第3番を英コロムビアに、エグモント序曲を同じく英コロムビア(2回)、米ビクターにそれぞれスタジオ録音している。ブラームスは現在確認されているメンゲルベルク最後の録音と思われる。戦中の彼のライブ録音は音質劣悪なものが多いが、これはディスク録音では避けられないスクラッチノイズはあるものの比較的良好。

●女流ヴァイオリニスト ブスターボのシベリウス、パガニーニ ヴァイオリン協奏曲ほか

オルガヌム110029AL

シベリウス ヴァイオリン協奏曲

パガニーニ ヴァイオリン協奏曲第1番(ウィルヘルミ編曲1楽章版)

サラサーテ ハバネラ 作品21、サパティアード 作品23

ファリャ(コハンスキ編曲)バレエ「恋は魔術師」 から パントマイム

スーク ブルレスケ 作品17の4

グィラ・ブスターボ(vl)

フリッツ・ツァウン指揮ベルリン国立管弦楽団

ウィルヘルム・シュローター(p)

1940~1941年頃録音(独エレクトローラ原盤)モノラル

※往年の女流ヴァイオリニスト、グィラ・ブスターボ(1916~2002年)の独エレクトローラへのSP録音をまとめた1枚。アメリカ出身ながらナチス政権下のドイツで演奏を行ったため、戦後は活動が制限された。録音も少なく、このほかの正規のスタジオ録音は戦前期に英EMIへのSP録音が若干ある程度。その才能を評価してヴォルフ・フェラーリが自身のヴァイオリン協奏曲(1943年作曲)を献呈した。

●フルトヴェングラー 戦中ライブ フランク交響曲 1945年録音

オルガヌム110030AL

フランク 交響曲ニ短調

ラヴェル ダフニスとクロエ第2組曲

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

1945年1月29日、ムジークフェライン大ホール、ウィーン

1944年3月22日または23日、ベルリン国立歌劇場

ライブ モノラル

※1945年録音のフランクは、第3楽章を中心にテープ劣化が甚だしく、音揺れが大きいことが知られている。本CD-Rは詳細不明だが、米VOX初期LPとオーストリア放送の保存テープから、状態の良い部分を編集したものと推定される。盤起こし特有のスクラッチノイズは皆無。良好な音質。ただし、第2楽章のわずかな音飛びは既出盤と同様。フルトヴェングラーがスイス亡命直前、戦中最後の演奏。ラヴェルは旧ソ連からの返還テープが音源。

●オイストラフ/アーベントロートの共演ライブ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲

オルガヌム110031AL

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ロマンス第1番

ダヴィード・オイストラフ(v)

ヘルマン・アーベントロート指揮ベルリン放送交響楽団

1950年3月13日、ベルリン国立歌劇場 ライブ モノラル

※オイストラフがロシア国外で演奏を始めた頃の演奏。オイストラフには同曲の数種の録音があるが、アーベントロートは現在確認されている唯一のレパートリー。

●アーベントロート ムソルグスキー「展覧会の絵」、レーガー「ベックリンによる4つの音詩」

オルガヌム110032AL

ムソルグスキー(ラヴェル編曲) 組曲「展覧会の絵」

レーガー ベックリンによる4つの音詩

ヘルマン・アーベントロート指揮

ライプツィヒ放送交響楽団

コンセルトヘボウ管弦楽団

1952年録音(米ウラニア原盤)

1941年2月20日、コンセルトヘボウ、

アムステルダム ライブ モノラル

※

●ムラヴィンスキー 1961年ベルゲン音楽祭ライブ ベートーヴェン「英雄」

モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1961年5月26日、6月2日、ベルゲン・コンサート・パレス ライブ モノラル

※ムラヴィンスキーのノルウェー・ベルゲン音楽祭ライブが復活。1990年代にイタリア・マイナーレーベルで発売されたのみで長らく入手不能だった。特に「英雄」は音質も向上。110034と併せて音楽祭公演全プログラムの約半分が聞ける。

●ムラヴィンスキー 1961年ベルゲン音楽祭ライブ チャイコフスキー 交響曲第5番

オルガヌム110034AL

チャイコフスキー 交響曲第5番

プロコフィエフ 「ロミオとジュリエット」組曲第2番

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1961年5月29日、ベルゲン・コンサート・パレス ライブ モノラル

※ムラヴィンスキーのノルウェー・ベルゲン音楽祭ライブが復活。1990年代にイタリア・マイナーレーベルで発売されたのみで長らく入手不能だった。音質良好。

●オッテルロー 1958年放送ライブ ブルックナー 交響曲第7番

オルガヌム110035AL

ブルックナー 交響曲第7番

ウィレム・ファン・オッテルロー指揮オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

1958年4月2日、ヒルヴェルスム、モノラル

※聴衆を入れない放送スタジオにおける録音と思われる。スタジオ録音だけに音質は良好。オッテルローは同曲を1954年に蘭フィリップスにスタジオ録音していた。

●音質大改善 トスカニーニ/ウィーン・フィル コンサートライブ 1934年・1937年ザルツブルク音楽祭

オルガヌム110036ALII

ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」から第4、5楽章抜粋

R・シュトラウス 交響詩「死と変容」

ワーグナー 楽劇「神々の黄昏」から ジークフリートの死と葬送行進曲

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

1937年8月24日、1934年8月26日(ワーグナー)、ザルツブルク祝祭劇場

ライブ モノラル

※戦前のザルツブルク音楽祭におけるトスカニーニとウィーン・フィルの貴重な記録。このコンビによるオペラ上演はCD化されているがコンサートは珍しい。田園は第4楽章の途中からフェイドインし最後まで録音。ほかの2曲は欠落なし。ベートーヴェンとR・シュトラウスはフォルテで若干の音割れ・ひずみあり、1934年録音のワーグナーは比較的安定している。

今回のプレスから、「田園」と「死と変容」については、音源は同一ながら音質改善が図られ、高域過多・低音不足のバランスの悪さが解消された。これにより単なる記録ではなく、ようやく音楽を鑑賞できるレベルとなった。古い録音ながら、トスカニーニやウィーン・フィルならではの特徴が聴き取れる。

オリジナルの音源は、おそらく「田園」と「死と変容」については、ザルツブルクからの短波による中継放送をアメリカの放送局(NBC?)が受信し、アセテート盤に記録したもの。「葬送行進曲」については、前2者よりも3年古いにもかかわらず、音質がわずかに良好な点から、会場でアセテート盤に収録されたものと思われる。いずれにしても、非常に初期のライブ録音の例である。

トスカニーニは、1934年からザルツブルク音楽祭に登場。1937年まで4年連続で参加した。1934年8月26日のコンサートは、ロッテ・レーマンと共演したオール・ワーグナー・プログラム。ファウスト序曲、ローエングリン第1幕と第3幕への前奏曲、タンホイザーから「歌の殿堂」、ジークフリートのラインの旅、ウェーゼンドンク歌曲集から3曲、ジークフリートの死と葬送行進曲、マイスタージンガー(第1幕への?)前奏曲というもの。1937年8月24日のコンサートは、ロッシーニ「アルジェのイタリア女」序曲、「田園」「死と変容」というプログラム。「死と変容」はトスカニーニが特に好んだ曲の一つであった。

1934年のザルツブルク音楽祭は、トスカニーニの他に、クレメンス・クラウス、ワルター、メンゲルベルク、ヴィットリオ・グイ、ワインガルトナーらが参加。1937年は、クナッパーツブッシュ、ワルター、ロジンスキ、フルトヴェングラーらが参加(この時、トスカニーニとフルトヴェングラーの間で一悶着が起こったことは有名)。1937年上演の歌劇やメンゲルベルクのライブなど、当ディスク以外にもいくつかの録音の存在が知られているが、さらに他の録音が発見されれば大きな注目を集めるだろう。

トスカニーニは、「田園」を1937年英HMVにBBC響、1952年米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1938年、1939年、1941年にNBC響、1949年にミラノ・スカラ座管とライブ録音。また「死と変容」を1942年米RCAにフィラデルフィア管、1952年米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1938年にハーグ・フィル、同じく1938年にNBC響、1946年にミラノ・スカラ座管、同じく1946年にNBC響とライブ録音。「ジークフリートの死と葬送行進曲」を1952年米RCAにNBC響とスタジオ録音したほか、1934年BBC響、1941年2月と5月NBC響、1945年ニューヨーク・フィル、1953年NBC響とライブ録音していた。

●メンゲルベルク 1939年ライブ チャイコフスキー 交響曲第5番

オルガヌム110037AL

チャイコフスキー 交響曲第5番

ウィレム・メンゲルベルク指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1939年11月26日、コンセルトヘボウ、

アムステルダム ライブ モノラル

※メンゲルベルクは同曲を1929年にコンセルトヘボウと、1940年にベルリン・フィルとスタジオ録音していた。本CD-Rは2回目の録音と近い時期にコンセルトヘボウを振ったライブ。第2楽章の一部が欠落していたため、1929年録音で補っているとのことだが、テンポやフレージングなど全く違和感がなく判別できない。アセテート盤録音のため若干ノイズあり。

●再発売・優秀新音源 推定:ピエール・モントゥー来日公演ライブ

1963年大阪国際フェスティバル ベートーヴェン ブラームス

オルガヌム110038ALIII

ベートーヴェン 交響曲第8番

ブラームス 交響曲第2番

ドビュッシー 「夜想曲」から「祭」

ピエール・モントゥー指揮ロンドン交響楽団

1963年4月15日、大阪フェスティバル・ホール(推定)

ライブ モノラル

※ピエール・モントゥー唯一の来日公演となった1963年大阪国際フェスティバルにおけるライブと推定される録音。英国人コレクター提供の音質良好な新音源による再発売。

当音源は2007年頃、当時日本国内で大量に流通していたライブ盤CD-Rレーベルの一つLanne

Historical

CollectionからLHC-7005として発売され一般に知られるようになった。LHC-7005は1963年4月22日録音との記載のみで録音会場は不明であったが、曲目のベートーヴェンとブラームスが4月15日のモントゥー大阪公演と一致するため、当盤の購入者などからモントゥー/ロンドン響(LSO)日本公演の録音に間違いないと「断定」され、今日まで様々なCD-Rレーベルから発売が繰り返されてきた。当レーベルでも、同一曲の他録音との比較からモントゥーの演奏には間違いないため、同様の表記で旧盤のディスクをカタログに掲載してきた。ちなみに4月22日はアンタル・ドラティが同響と名古屋市民会館で演奏している。

ただ、当録音が日本公演ライブという確実な根拠はなく、最近も同一録音が当初の表記4月22日ロンドン・ロイヤル・フェスティバル・ホールの公演であるとしてインターネット上にアップされている。このため真相を確認すべく調査したところ、懇意にしている英国人コレクターからいくつか情報が得られた。

LSO初の1963年日本公演は、NHKによってその多くがライブ録音されたが、LSOにとっても重要イベントと位置づけられ、英BBCが来日公演のドキュメンタリー・テレビ番組を制作、BBCにはNHK収録のライブ録音が提供され、公演後英国内で放送された。これら一連の放送のうち、モントゥーの公演が当時リスナーによってエアチェック録音され、欧米のエアチェック・コレクター間で「流通」したという。

ちなみにモントゥーとLSOは、ベートーヴェンについては1962年12月7日、ブラームスについては同年11月22日、それぞれロンドン・ロイヤル・フェスティバル・ホールで演奏しており。これらもBBCによって録音・放送された可能性があるが、ドビュッシー「祭」については演奏会記録に記載がなく、通常オーケストラの定期演奏会でアンコールを演奏することは考えられず、ドビュッシーは外国公演時などの演奏の可能性が高い。残されている音源は、ベートーヴェン、ブラームスとドビュッシーをまとめてエアチェックしており、すなわち一挙に放送されたことを意味する。またさらに演奏終了後、間合いを置かずすぐに拍手が始まっており、当時の英国の聴衆の慣習と異なり、日本の聴衆のかつての「流儀」だった点なども、日本公演説を補強する要素である。

録音日の相違については、オリジナルのエアチェック音源に既に4月22日公演と記載されていたらしく、BBCの放送時に誤ってアナウンスされたか、リスナーの記録ミスの可能性が高い。また、会場の大阪フェスティバル・ホールとロンドン・ロイヤル・フェスティバル・ホールを混同した可能性も指摘されている。

以上から、当演奏は日本公演ライブである可能性が極めて高いが、上記の理由のみでは決定的証拠にはなり得ず、当ディスクでは便宜上「推定」(presumed)と表記することとした。

このエアチェック録音が後のCD-Rの音源となったらしいが、1970年代以降、前記のように音源が愛好家の間でやりとりされてコピーが繰り返され、まだアナログ・コピーの時代だったため、コピーの度に徐々に音質が劣化、先のLHC-7005では、ナロー・レンジでドロップ・アウトやヒス・ノイズが多いばかりか、元がモノラルであるにもかかわらず、片チャンネルが位相反転して疑似ステレオのように聴こえるという惨憺たる音質となっていた。問い合わせ先の英国人コレクターによれば、音質に差のある7~8種ほどのコピーが存在しており、LHC-7005はその最終世代のコピーではないかという。

当レーベルの旧盤では、位相反転する前の世代の音源を使用していたが、必ずしも優秀録音とは言えなかった。今回初めて英国人コレクターから、オリジナルではないものの2~3世代目のコピーと思われる格段に音質の優れた音源を入手することが出来たため、改めて新装発売することとした。

新音源は、旧盤と同様にわずかにフラッターが感じられるが、高域の周波数レンジが8khzからFM放送規格上限の15khz程度まで拡大。レンジの拡大に伴い明快な音質となり、解像度も向上、併せてドロップアウトも解消し、ようやく1960年代中期の他のライブ録音と同等以上の音質となった。ヒスノイズも極小で不満なく鑑賞出来ると思われる。ディスク化に当たっては、最小限のノイズ処理、周波数バランスの調整のみ行った。

1963年、大阪国際フェスティバルに併せて初来日したロンドン響には、モントゥー、ショルティ、ドラティが同行し、モントゥーは4月13日(公演初日)、15日、19日の3公演を指揮した。ディスクには収録されていないが、15日の演奏会では冒頭にコリオラン序曲が演奏された。また前記のように「祭」はプログラムに予定がなく、アンコールだったと思われる。

オーケストラはその後、名古屋や東京公演を行ったが、モントゥーは、4月25日に予定されていたアムステルダム・コンセルトヘボウ定期演奏会客演のため離日し大阪のみの公演となった。モントゥーは翌1964年11月のロンドン響来日公演にも同行が予定されていたが、同年7月に死去したため果たされることはなかった。

モントゥーは、当時の日本において「春の祭典」や「ダフニスとクロエ」を初演したベテラン指揮者としてそれなりに知られてはいたものの、当時まだ現役だった他の巨匠指揮者に比べると地味な存在だった。しかし、実際の演奏を聴いた日本の聴衆や専門家は大きな感銘を受けたことで、従来の認識を一変、今日の高い評価が定まるきっかけとなった。

モントゥーは、上記曲目のうち、ベートーヴェンの交響曲第8番を、1950年米RCAにサンフランシスコ響と、1959年英デッカにウィーン・フィルとスタジオ録音したほか、1961年シカゴ響と、1962年コンセルトヘボウ管(オルガヌム110001ALとして発売済み)とライブ録音し、さらに2種類の未発表ライブ録音が確認されている。また、ブラームスの交響曲第2番を、1945年米RCAにサンフランシスコ響と、1959年英デッカにウィーン・フィルと、1962年蘭フィリップスにロンドン響とスタジオ録音したほか、1953年NBC響とライブ録音していた。ドビュッシーの「祭」については、1944年Vディスクにニューヨーク・フィルと、1955年米RCAにボストン響と、1961年英デッカにロンドン響とスタジオ録音したほか、1943年にニューヨーク・フィルとライブ録音していた。

●リヒテル ライブ 自身最速のチャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番ほか

オルガヌム110039AL

チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番

リスト ピアノ協奏曲第2番、ハンガリー幻想曲

スビャトスラフ・リヒテル(p)

ボフダン・ヴォディチコ指揮クラクフ・フィルハーモニー管弦楽団

ヤーノシュ・フェレンチク指揮ハンガリー国立交響楽団

1954年11月12日、クラクフ・フィルハーモニック・ホール

1961年9月19日、27日、エルケル劇場、ブダペスト

ライブ モノラル

※リヒテルがポーランドとハンガリーに客演した際のライブ。1954年のチャイコフスキーは、当時の東欧の録音技術を考慮すれば良好な部類。西欧の基準では1940年代後半のレベルだが、テープ録音で破綻もなく、リヒテル壮年期の「凄さ」を実感できる音質。1961年のリストは、7年後の録音でもあり良好な音質。

リヒテルは1950年、チェコへ初めての国外演奏旅行を行ったが、亡命を警戒したソ連当局から西欧への演奏旅行は許可されず、1960年のフィンランド初訪問までの間、国外公演は旧共産圏各国のみであった。1954年のチャイコフスキーはポーランド公演の記録。2日前の11月10日にはワルシャワでリサイタルを行い、その際のショパンの録音が海外レーベルでCD化されている。1961年のリストは、9月にルーマニアとハンガリーをまわった際の記録。この年は7~8月に英国、10月にフランス(それぞれ初公演)と海外公演が続き、リヒテルが巨匠としての国際的評価を決定づけた時期の演奏。なお、ハンガリー幻想曲は、ブダペスト・フィルによる演奏とする資料もある。

リヒテルは上記CDのほかに、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を、1954年アンチェル/チェコ・フィルとスプラフォンに、1958年ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルとメロディアに、1962年カラヤン/ウィーン響と独グラモフォンにそれぞれスタジオ録音していたほか、1950年イワーノフ/ブルノ放送響(当レーベル・オルガヌム110020ALでCD化)、1957年ラクリン/ソビエト国立響、1968年コンドラシン/ソビエト国立響とライブ録音していた。また、リストのピアノ協奏曲第2番を、1961年コンドラシン/ロンドン響と蘭フィリップス(本来の制作主体は米マーキュリーか)にスタジオ録音していたほか、この録音の直前に同じ共演者とライブ録音していた。ハンガリー幻想曲は、ピアノ協奏曲第2番と同じ演奏会のライブが残されている。当CDのチャイコフスキーの演奏は、数種あるリヒテルの録音の中でおそらく最速の演奏と思われる。

●カイルベルト/プラハ・ドイツ・フィルの戦中録音 シューマン 交響曲第1番、第4番

オルガヌム110040AL

シューマン 交響曲第1番、交響曲第4番

ヨゼフ・カイルベルト指揮プラハ・ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団

1941、1942年、ルドルフィヌム、プラハ(独テレフンケン原盤) モノラル

※78回転SPから復刻。カイルベルトの戦前・戦中の録音は、LP初期に米キャピトルからレーガー作品など一部が発売されていたが、シューマンは初復刻か。戦後、同曲をスタジオ再録音していない。プラハ・ドイツ・フィルはチェコ・プラハに本拠を置いたドイツ人主体の団体。戦後、ドイツに移りバンベルク交響楽団に改組されたが、カイルベルトはその後も密接な関係を続けた。旧組織時代の録音は珍しい。

●カイルベルト/プラハ・ドイツ・フィルの戦中録音 モーツァルト 交響曲第38番、39番

オルガヌム110041AL

モーツァルト 交響曲第38番、第39番

ヨゼフ・カイルベルト指揮プラハ・ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団

1941年6月17日、1940年1月1日、ルドルフィヌム、プラハ

(独テレフンケン原盤)モノラル

※独テレフンケン78回転SPから復刻。録音・復刻状態良好。第二次世界大戦中、カイルベルト32~33歳時の録音。2曲とも初復刻と思われる。カイルベルトは2曲とも1960年バンベルク響とテレフンケンに再録音していたほか、38番を1963年にバンベルク響とライブ録音、39番を1959年にバンベルク響と、1966年にバイエルン放送響とライブ録音していた。プラハ・ドイツ・フィルはチェコ・プラハに本拠を置いたドイツ人主体の団体。戦後、ドイツに移りバンベルク交響楽団に改組されたため、同じ団体で2回スタジオ録音していたことになる。

●オイストラフ/アーベントロートの共演ライブ ブラームス ヴァイオリン協奏曲

オルガヌム110042AL

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 悲劇的序曲

ダヴィード・オイストラフ(v)

ヘルマン・アーベントロート指揮ベルリン放送交響楽団、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管

1952年3月13日、ベルリン国立歌劇場

1945年3月26日、ライプツィヒ・コンコルディアザール

(ライブおよび放送録音)モノラル

※モノラルながら音質良好。協奏曲はオイストラフ得意のレパートリーだが、最初のスタジオ録音(露メロディア、コンドラシン指揮)とほぼ同時期のライブ。アーベントロートはゲルハルト・マンケとの録音も残っている(1949年米ウラニア)。悲劇的序曲は、第2次世界大戦終結直前、旧ゲヴァントハウスが空襲で破壊され、被害を免れた映画館などで演奏を行っていた頃、おそらく聴衆を入れずに行った放送のための演奏録音。

●シューベルト 交響曲第7(8)番「未完成」、ベートーヴェン 交響曲第7番

オルガヌム110043AL

シューベルト 交響曲第7(8)番「未完成」

ベートーヴェン 交響曲第7番

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

1949年3月7日、ムジークフェライン大ホール、ウィーン

1948年12月25日、ミュンヘン大学講堂

(放送録音及びライブ録音)モノラル

※2曲とも古い録音だがバランスは悪くない。シューベルトはムジークフェライン大ホールで聴衆を入れずに行われた放送録音。ベートーヴェンは近年発見されたものだが、クナッパーツブッシュの指揮ではないとの説もある疑惑の演奏。

クナッパーツブッシュは「未完成」をこのほかに1950年にベルリン・フィル、1958年にバイエルン国立管とライブ録音。ベートーヴェンは、このほかに1929年独エレクトローラにベルリン国立歌劇場管とスタジオ録音、1954年ウィーン・フィルとライブ録音していた。

●クララ・ハスキルの初期貴重録音 ポリドール&コンサートホール・レコーディング

オルガヌム110044AL

ブラームス ピアノ五重奏曲

ペシェッティ ソナタ ハ短調

ソレール ソナタ ニ長調

ハイドン アンダンテと変奏 ヘ短調

シューマン アベッグ変奏曲

クララ・ハスキル(pf)

ウィンタートゥール四重奏団(ペーター・リバール、クレメンス・ダヒンデンほか)

1949(ブラームス)、1934、1935、1938年録音(仏コンサートホール、独ポリドール原盤)モノラル

※ハスキルの初期録音集。研究家マイケル・グレイの調査によると、従来、初録音とされていた1934年のペシェッティ、ハイドン、ソレールのうち、実際にはハイドン以外は未発売となり、翌1935年再録音のテイクが発売されたという。また、ポリドールからは上記以外に、スカルラッティのソナタとグラウン(Johann

Gottlieb

Graun)のジーグを組み合わせた1枚が発売された。ブラームスの五重奏曲は戦後、コンサートホールソサエティへの録音。四重奏団の本拠地ウィンタートゥールではなく、なぜかチューリヒで録音されている。リバールやダヒンデンなど、同時期のウェストミンスターへの録音と共演者が重複しており、両レーベルが何らかの協力関係にあったことがうかがわせる。ノイズもなく良好な復刻。

●クリュイタンスのライブ シューマン交響曲第4番、ハイドン交響曲第96番

オルガヌム110045AL

シューマン 交響曲第4番

ハイドン 交響曲第96番「奇跡」

アンドレ・クリュイタンス指揮

フランス国立放送管弦楽団、トリノ・イタリア放送交響楽団

1958年9月15日、パビリオン大ホール、モントルー

1958年4月14日、トリノ・イタリア放送オーディトリアム

ライブ モノラル

※モノラルながら音質良好。シューマンはモントルー音楽祭におけるライブ。クリュイタンスは、シューマンを1950年フランス国立放送管、ハイドンを1955年パリ音楽院管と、それぞれ仏コロンビアにスタジオ録音、またハイドンは1958年3月(本録音の1か月前)ベルリン・フィルとライブ録音していた。2曲ともクリュイタンス得意の曲目。日本では、クリュイタンスはラヴェルなどフランス音楽の大家というイメージがあるが、実演では、ワーグナーも含めてドイツ系作品も重要なレパートリーだった。

●クリュイタンス「プラハの春」音楽祭ライブ ベルリオーズ「幻想」

オルガヌム110046AL

ベルリオーズ 幻想交響曲

アンドレ・クリュイタンス指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

1955年5月30日、スメタナ・ホール、プラハ

ライブ モノラル

※モノラルながら音質良好。1955年「プラハの春」音楽祭におけるライブ。当日はプログラム前半に、ラヴェルのスペイン狂詩曲、ジャンヌ・マリー・ダレのソロでシューマンのピアノ協奏曲が演奏された。クリュイタンスは、「幻想」を1955年10月(本録音から5か月後)フランス国立放送管と仏コロンビアに、1958年フィルハーモニア管と英コロンビアにスタジオ録音。1955年11月ケルン放送響、1964年パリ音楽院管とライブ録音(有名な来日公演)していた。

クリュイタンスは1955年5月の「プラハの春」音楽祭出演後、7月にはバイロイト音楽祭に登場。翌1956年にはウィーン・フィルと北米公演を行うなど、国際的名声を高める充実期にあった。

●ムラヴィンスキー 1962年ブダペスト・ライブ ブラームス交響曲第4番、バルトーク「弦楽器、打楽器、チェレスタ」

オルガヌム110047AL

ブラームス 交響曲第4番

バルトーク 弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽

ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」から「妖精の踊り」

グラズノフ 舞踊音楽「ライモンダ」作品57から第3幕への前奏曲

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

1962年2月10日、フランツ・リスト音楽院、ブダペスト ライブ

ムラヴィンスキーは、上記録音のほかにブラームスを1940~41年(1~3楽章のみ)、1954年、1961年、1973年に、またバルトークを1965年、1967年、1971年にそれぞれライブ録音していた。

ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルは、1962年1月から2月にかけて、ハンガリー各地で5回のコンサートを行った。本録音はその最終公演で、実際にはバルトーク、ブラームスの順で演奏された。小品の3曲はアンコール。当時のフルシチョフ政権による国際的な緊張緩和策(「雪解け」)の影響もあり、ムラヴィンスキーと同フィルは、1960年にイギリス、フランスなど西欧各国、1961年に北欧、1962年10~11月に北米と、活発な海外公演を行っていた。オルガヌム10033AL、10034ALにあるベートーヴェン「エロイカ」やチャイコフスキー交響曲第5番のライブ録音(ベルゲン音楽祭)も、これらのツアーの遺産である。

バルトーク作品は、彼らが1961年にソ連初演を行ったが、1カ月間の徹底したリハーサルを行い、以降、得意のレパートリーとなったという。

●ゲイエルとウミンスカ 女流バイオリニストの稀少な協奏曲録音 シェック&シマノフスキ

オルガヌム110048AL

オットマール・シェック ヴァイオリン協奏曲“幻想曲風”

シュテフィ・ゲイエル(vl)

フォルクマール・アンドレーエ指揮チューリヒ・トーンハレ管弦楽団

1947年2月6日、トーンハレ、チューリヒ ライブ モノラル

カロル・シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲第1番

エウゲニア・ウミンスカ(vl)

グジェゴシュ・フィテルベルク指揮フィルハーモニア管弦楽団

1945年12月27日、アビーロード第1スタジオ、ロンドン(英パーロフォン原盤)モノラル

※シュテフィ・ゲイエル(またはガイヤー)(1888~1956年)はハンガリー出身でフバイに師事。美貌で知られ、彼女に好意を寄せていたバルトークは協奏曲第1番を贈ったが、同様にスイスの作曲家シェック(1886~1957年)も協奏曲を献呈(二人ともフラれた!)。作品(1910年作曲)は、後期ロマン派風の親しみやすいもの。指揮のアンドレーエはスイスのベテラン。孫のマルクも指揮者として知られる。この録音はゲイエル晩年のライブだが、技術の衰えもなく、録音状態も年代を考慮すれば良好。

エウゲニア・ウミンスカ(1910~1980年)はポーランド出身。パリでエネスコに師事。指揮のフィテルベルクとともにシマノフスキ作品の理解者として紹介に尽力した。この録音は英パーロフォンへのスタジオ録音。別資料では1948年録音というデータもあるが、いずれにしても同曲初のスタジオ録音と思われる。

ウミンスカとフィテルベルクは同曲を、1951年ポーランド・ムザにポーランド放送管弦楽団と再録音していた。

●クレンペラー/ベルリン・フィル、コンセルトヘボウのライブ ベートーヴェンほか

オルガヌム110049AL

ベートーヴェン:交響曲第7番

シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」

オットー・クレンペラー指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、コンセルトヘボウ管弦楽団

1954年10月1日、ティアニア・パラスト、ベルリン

1957年2月20日、コンセルトヘボウ、

アムステルダム

ライブ

1954年のクレンペラーとベルリン・フィルとの共演は、1948年9月以来だったが、この年は彼にとって節目となる年となった。1947年に亡命先のアメリカからヨーロッパへ帰還後は、ハンガリー国立歌劇場音楽監督の地位や米ヴォックス・レーベルとの契約が長続きせず、1951年にモントリオール空港でタラップから転落して重傷、しかも亡命による無国籍状態が続くなど不安定な状況だったが、1954年にドイツの旅券を得て国籍問題に解決の目処が立ち(後にスイス国籍を取得)、ベルリン・フィル客演4日後の10月5日から英EMIとの長期にわたるレコーディングを開始するなど、活動を本格化させていた。なお、この演奏会ではベートーヴェンのほか、ブラームスのハイドン変奏曲、ストラヴィンスキーのペトルーシュカ組曲が演奏された。

コンセルトヘボウとのライブはベイヌム常任時代の記録。同オケとは相性が良かったようで1950年代に頻繁に客演、ベートーヴェンの交響曲の大半を演奏したほか、数多くのレパートリーを手がけていた。

●カイルベルト/プラハ・ドイツ・フィルの戦中録音 ハイドン、レーガー、プフィッツナー

オルガヌム110050AL

ハイドン 交響曲第101番「時計」

レーガー ベックリンによる4つの音詩

プフィッツナー 歌劇「パレストリーナ」から3つの前奏曲

ヨゼフ・カイルベルト指揮プラハ・ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団

1941年8月16日、1942年12月20、21日、ルドルフィヌム、プラハ

(独テレフンケン原盤)モノラル

※独テレフンケン78回転SPから復刻。録音・復刻状態良好。カイルベルトの第二次世界大戦中の録音。プラハ・ドイツ・フィルはチェコ・プラハに本拠を置いたドイツ人主体の団体。戦後、ドイツに移りバンベルク交響楽団に改組された。レーガーの作品はアーベントロートなども取り上げており、当時人気があったようだ。ワーグナーとブラームスの折衷?のような後期ロマン派的作風。

●グリュミオー ライブ モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第4番、協奏交響曲

オルガヌム110051AL

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第4番

モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラの協奏交響曲

アルチュール・グリュミオー(vl)、ウィリアム・プリムローズ(va)

オイゲン・ヨッフム指揮バイエルン放送交響楽団

オットー・アッカーマン指揮ケルン放送交響楽団

1961年6月23日、ヴュルツブルク宮殿王の間

1955年1月22日、ケルン放送大ホール

ライブ モノラル

※2曲とも録音良好。特に協奏曲は会場の音響の良さによるためか、非常に美しい録音。協奏曲は、ヴュルツブルクで毎年初夏に開催されるモーツァルト音楽祭におけるライブ。グリュミオーは、協奏曲第4番を1953年と1962年にスタジオ録音。協奏交響曲を1962年にスタジオ録音していた。

●グリュミオー ライブ メンデルスゾーン、チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲

オルガヌム110052AL

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲

アルチュール・グリュミオー(vl)

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮ヘッセン(フランクフルト)放送交響楽団

ハンス・シュミット・イッセルシュテット指揮フランス国立放送管弦楽団

1953年2月、ヘッセン放送大ホール、フランクフルト

1960年2月18日、シャンゼリゼ劇場、パリ

ライブ モノラル/ステレオ

※2曲とも録音良好。チャイコフスキーはステレオ録音。グリュミオーはメンデルスゾーンを1953年、1960年、1972年と3回スタジオ録音したほか、1946年に英コロンビアにスタジオ録音したが、未発売に終わったといわれる。またチャイコフスキーを1956年、1960年、1975年にスタジオ録音していた。

●新優秀音源 カイルベルトのマーラー交響曲第8番 1960年ウィーン芸術週間ライブ

オルガヌム110053ALII

マーラー 交響曲第8番

メリッタ・ムセリ、ゲルダ・シャイラー、ウィルマ・リップ(ソプラノ)、ヒルデ・レッセル=マイダン、ウルズラ・ベーゼ(コントラルト)、フリッツ・ヴンダーリヒ(テノール)、ヘルマン・プライ(バリトン)、オットー・エーデルマン(バス)、フランツ・シュッツ(オルガン)

ウィーン楽友協会合唱団

ヨゼフ・カイルベルト指揮ウィーン交響楽団

1960年6月19日、ウィーン・ムジークフェラインザール

ライブ モノラル

※1960年ウィーン芸術週間におけるマーラー生誕100年を記念するライブ。今回、新たな音源を英国人コレクターから入手。旧盤に比べて大幅な音質改善に成功した。旧盤はオーストリア人コレクター所有によるオーストリア国営放送(ORF)と思われるAM放送のエアチェック音源だったが。新音源は同じくエアチェックながら、放送局間の交換音源として英国で放送されたBBCのモノラルFM放送を良好な受信環境の元、高品質なレコーダーで録音したもの。格段に音質が良く、ディスク化に当たっては、若干の周波数レンジ拡大、ヒスノイズの低減、ダイナミックレンジの調整等を行ったが、低域が豊かで高域もクリアに伸び、しかもノイズレスで、この作品らしいスケールの大きさを実感できる。モノラルながら鑑賞に当たっては全く不満のない状態。

ちなみに、ORFは同年のウィーン芸術週間の音源を保存していないらしく、この年の芸術週間で行われたクレンペラー/フィルハーモニア管によるベートーヴェン交響曲全曲演奏会、ワルターによるウィーン・フィルとの「告別」演奏会、ホーレンシュタインによるマーラーの交響曲第9番(オルガヌム110079ALでディスク化済み)、カラヤンによる「大地の歌」(いずれもウィーン響)、シューリヒト/ウィーン・フィルによるブルックナー交響曲第9番といった貴重な演奏も、現在まで一部がエアチェック音源やフランス国立放送が保管していた音源がCD化されたに過ぎない。

カイルベルトはマーラーの交響曲のスタジオ録音を残さず、この他に1番と大地の歌のライブ録音が現在までに確認されているのみだが、当ディスクに聴く第8番のような合唱を伴う巨大な作品では、長年の歌劇場経験で鍛えたが統率力が冴えているようだ。独唱者も豪華な顔ぶれで特に男声は強力。早世した名テノール、ヴンダーリヒの歌唱も注目される。

●ケンペン/ドレスデン・フィル ウェーバー、リスト、ワーグナー名曲集

オルガヌム110054AL

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」序曲

歌劇「オイリアンテ」序曲

リスト

交響詩「レ・プレリュード(前奏曲)」

ワーグナー

歌劇「さまよえるオランダ人」序曲

楽劇「ラインの黄金」から、「ヴァルハラ城への神々の入場」

ジークフリート牧歌

パウル・ファン・ケンペン指揮ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団

1939~1942年録音

(独ポリドール原盤) モノラル

※オランダの名匠ケンペンによる独ポリドールへのSP録音。多くが初復刻と思われる。音質良好。リストのみ第2次世界大戦下の物資不足の影響か、前半部分にサーフェイスノイズがやや多いが、ソフトな音質のノイズであるため、鑑賞への影響は少ない。

ケンペンは1934~1942年に同オケの音楽監督を務めており、ポリドールに当時としては大量の録音を残したが、ジョコンダ・デ・ヴィートとの共演盤を除いて、LPやCDに復刻されているものはあまり多くない。ちなみにリストの「前奏曲」は、2度録音したうちの2回目の録音。最初の録音は、ナチス政権によるラジオ宣伝放送やニュース映画のテーマ曲などに使用されたいわく付きの演奏。

●グリュミオー ライブ ラロ スペイン交響曲、ショーソン 詩曲

オルガヌム110055AL

ラロ スペイン交響曲

ショーソン 詩曲

アルテュール・グリュミオー(ヴァイオリン)

アントン・ケルシス指揮クンストマンド管弦楽団

ジョージ・セル指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1964年2月2日、1957年11月28日、アムステルダム

ライブ モノラル

※2曲とも音質良好。1957年のショーソンは年代の水準を上回る音質。グリュミオー得意のフランス作品で、ラロは1954年と1963年、ショーソンは1954年と1966年、それぞれ2回ずつ蘭フィリップスにスタジオ録音していた。

クンストマンド(=芸術月間)管は、日本では馴染みがないが、1953年設立された団体で、1969年にアムステルダム・フィルと改称、さらに1985年に他団体と統合し、現在はネーデルランド・フィルの名で活動している。指揮者ケルシス(イシュトヴァン・ケルテスとは別人)は同オケの主席指揮者を長く務めた。

●ワルター/ウィーン・フィル ブルックナー交響曲第9番 1953年ライブ

オルガヌム110056AL

ブルックナー 交響曲第9番、テ・デウム

ヒルデ・ギューデン(ソプラノ)、ヒルデ・ツァーデク(メゾソプラノ)

エーリヒ・マイクト(テノール)、ゴットローブ・フリック(バス)

ウィーン国立歌劇場合唱団

ブルーノ・ワルター指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

1953年8月20日、ザルツブルク祝祭劇場

1955年11月13日、ウィーン国立歌劇場

ライブ、モノラル

※2曲とも特に優秀というわけではないが、良好で安定した音質。交響曲は既出盤よりヒスノイズが低減、潤いのあるウィーン・フィルらしい音色が再現されている。

交響曲はザルツブルク音楽祭におけるライブ。公演2日目の録音で、前半はベートーヴェン交響曲第2番が演奏された。テ・デウムは、ウィーン国立歌劇場再建記念公演におけるライブ。後半はベートーヴェン交響曲第9番が演奏された。

ワルターは亡命と第2次世界大戦による中断を経て、1947年にウィーン・フィルと再会、1960年までしばしば指揮台に上ったが、ブルックナーを取り上げることは少なく、交響曲は9番を1953年ザルツブルク音楽祭で2回、テ・デウムを1948年と1955年に演奏したのみであった。

ブルックナー自身は、交響曲第9番の未完成の第4楽章に代えて、テ・デウムを演奏するように示唆したと言われるが、実際にワルターは、1931年のウィーン・フィルとの演奏会で、この曲順でプログラムを構成していた。

ワルターは交響曲第9番を、1959年米CBSにコロンビア響とスタジオ録音していたほか、1946年、1953年、1957年にニューヨーク・フィル、1948年にフィラデルフィア管とライブ録音。テ・デウムを1937年にウィーン・フィル、1953年にニューヨーク・フィルとライブ録音していた。

●イヴォンヌ・ルフェビュール 1961年放送ライブ バッハ、デュカ、シューベルト、ラヴェルほか

オルガヌム110057AL

バッハ(ヴィヴァルディ原曲) オルガン協奏曲第5番

ラモー ガヴォットと6つのドゥーブル(変奏)

デュカ ラモーの主題による変奏曲、間奏曲とフィナーレ

シューベルト(イヴォンヌ・ルフェビュール編) 12のワルツとレントラー

ラヴェル 高雅にして感傷的なワルツ、

水の戯れ

イヴォンヌ・ルフェビュール(ピアノ)

1961年11月19日、フランス国立放送スタジオ、パリ

モノラル

※イヴォンヌ・ルフェビュール(1898~1986年)は、フランスの女流ピアニスト。パリ音楽院でコルトーらに学び、フランス音楽のみならず、ベートーヴェンをはじめとするドイツ音楽にも定評があった。日本では、フルトヴェングラーと共演したモーツァルトのライブ録音や、晩年のソルスティスやfyなど仏レーベルへの録音で知られる。

この録音は、ルフェビュール60歳代中頃の放送用スタジオ録音。聴衆を入れずに収録したもので、モノラルながらノイズもなく良好な音質。ラモー~デュカ(ラモー作品を主題としている)、シューベルト(「感傷的なワルツ」を含む)~ラヴェルへと、それぞれ関連させながら、バロック期から近代まで、音楽の歴史を辿る巧みなプログラム構成。シューベルトは、ルフェビュールが様々なワルツや舞曲集から12曲(実際は14曲)を選び、シューマンに見られるような組曲形式にまとめたもの。プログラムの一部は後年、上記レーベルにスタジオ録音している。

●ケンペン/シューマン交響曲第4番 ベートーヴェン交響曲第2番 ドレスデン・フィル 1940年独ポリドール録音

オルガヌム110058AL

シューマン 交響曲第4番

ベートーヴェン 交響曲第2番

パウル・ファン・ケンペン指揮ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団

1940年5月25日、4月7日録音(独ポリドール録音)モノラル

※独ポリドールによる第2世界大戦中のスタジオ録音。音質良好。78回転盤からの復刻のため、若干のサーフェイスノイズはあるが、レベルも低くソフトな音質のノイズであり、鑑賞への影響はほとんどない。

2曲ともオランダの巨匠ケンペン唯一の録音。ベートーヴェンの交響曲については、第2番以外に、蘭フィリップスほかに3、5、7、8番の録音が残されているが、シューマンの交響曲は上記4番のみで大変珍しい。

ケンペンは1934~1942年に同オケの音楽監督を務めており、当時はドイツ国籍を取得。独ポリドールには小品を中心に多くの録音を残した。しかし戦後オランダに復帰後は、この時期のドイツ国内の活動によってナチスへとの関係が取りざたされ、批判の対象となった。

●アリーヌ・ヴァン・バレンツェン 放送ライブ ベートーヴェン「悲愴」「月光」ほか

オルガヌム110059AL

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」、第9番、第13番、第14番「月光」

アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(p)

1951年10月2日(第8番、9番)、9日(第13番、14番)

フランス国立放送スタジオ、パリ

モノラル

アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(1897~1981年)はアメリカ出身の女流ピアニスト(姓から推測するとオランダ系か)。幼少時に母とともにフランスに移住し、パリ音楽院でマルグリット・ロンなどに学んだ後、ベルリンでドホナーニ、ウィーンでレシェティツキにも師事した。その後はパリを中心に活動し1927年にはヴィラ=ロボスのショーロス第8番初演に参加するなど同時代の作曲家と交流。1930年代初頭にフランス国籍を取得した後は終生パリに住んだ。このような経歴から、フランス音楽のみならず様々な地域の作品も得意とした。ベートーヴェンのピアノ・ソナタはレコーディングの重要なレパートリーであり、演奏スタイルは、パリ音楽院出身の女流ピアニストというイメージとは異なる猪突猛進型。同じレシェティツキ門下の兄弟子シュナーベルを想起させるスタイル。

この演奏は、フランス国立放送(RTF)によるラジオ放送用スタジオ録音で、聴衆を入れずに収録したもの。アセテート盤に記録されており、ところどころ少しスクラッチノイズが入るが、鑑賞を妨げるような大きなノイズは音質を損なわない範囲でカットされている。バレンツェンの打鍵が強すぎるためかフォルテにも少し濁りがあるが、音質自体は、1950年代初頭という時代を考慮すれば妥当で鑑賞に堪えるレベル。録音ディスクの保存状態の差(?)により、8番・9番の方がノイズが少ない。

バレンツェンは、第8番と14番を仏EMI(VSM)に1947~1948年、1953年、1959年と3回スタジオ録音したほか、1959年にライブ録音していた。78回転SP、モノラルLP、ステレオLPと録音技術が進歩する10年ほどの間に、同一レーベルに再録音を繰り返していることは異例だが、それだけ高く評価されていたようだ。第9番と13番は、本CDが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●コンヴィチュニー チャイコフスキー交響曲第5番 ウラニアLP復刻

オルガヌム110060AL

チャイコフスキー 交響曲第5番

フランツ・コンヴィチュニー指揮ベルリン放送交響楽団

1954年、ベルリン

米ウラニア原盤

モノラル

LP初期のマイナーレーベル・米ウラニアのLPから復刻。ウラニアは、フルトヴェングラーのエロイカなど、放送局由来の音源を使用した例が多いが、コンヴィチュニーのいくつかの録音は、おそらく正規のスタジオ録音と思われる(ほかにアルプス交響曲、ワーグナー序曲集、「リング」抜粋などが知られている)。

録音状態は当時の水準を超える高音質で、優れた録音機材を使用していたようだ。LP復刻によるノイズはわずかに残っているが、持続的なものではなく鑑賞に支障はない。

コンヴィチュニーは1949年からライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、1953年からシュターツカペレ・ドレスデンの首席指揮者を兼務していたが、ベルリン国立歌劇場をはじめとして、ベルリンにも頻繁に来演していた。ちなみに当盤のベルリン放送響は、1923年に設立され、第二次世界大戦後は東ベルリンに本拠をおいた楽団。フリッチャイが指揮した西ベルリンの同名のオケ(旧称RIAS交響楽団)とは別団体。

コンヴィチュニーは、当盤以外にチャイコフスキーの交響曲のスタジオ録音を残さず、第4番について1953年シュターツカペレ・ドレスデン、1960年シュターツカペレ・ベルリンとのライブ録音が確認されているのみ。

●クレンペラー/コンセルトヘボウ ステレオ・ライブ ベートーヴェン 交響曲第9番

オルガヌム110061AL

ベートーヴェン 交響曲第9番

アグネス・ギーベル(ソプラノ)、アーフェ・ヘイニス(アルト)

エルンスト・ヘフリガー(テノール)、ヘルマン・シャイ(バス・バリトン)

アムステルダム・トーンクンスト合唱団

コレギウム・ムジクム・アムステルダメンセ

オットー・クレンペラー指揮コンセルトヘボウ管弦楽団

1964年7月9日、コンセルトヘボウ、アムステルダム

ステレオ ライブ

※録音状態は良好。当時一般化していたステレオLPと比べると、もう少し広がりがほしい印象だが、ヨーロッパの放送現場でステレオ録音が導入され始めた時期であり、サウンド・エンジニアがステレオのマイクセッティングに不慣れだったためかも知れない。それでもモノラルに比べれば格段に分離が良く十分鑑賞に堪える。また会場ノイズも少なく、コンセルトヘボウの響きがよく捉えられている。

クレンペラーは第2次世界大戦後、頻繁にコンセルトヘボウ管弦楽団に客演したが、特にベートーヴェンの交響曲については、1955~1956年の全曲演奏会を含め数多く取り上げた。この演奏は毎年7月に開催されているオランダ音楽祭におけるライブで、公演の前半には、交響曲第1番が演奏された。コンセルトヘボウ管弦楽団にとっては、1964年はハイティンクとヨッフムによる二人常任体制最後の年であった。

クレンペラーは、ベートーヴェンの第9を1957年英コロンビアにフィルハーモニア管とスタジオ録音していたほか、1956年コンセルトヘボウ管弦楽団、1957年フィルハーモニア管、1958年ケルン放送響、1960年と1961年フィルハーモニア管、1964年と1970年ニュー・フィルハーモニア管とライブ録音していた。

●カイルベルト ライブ ブラームス交響曲第1番ほか

オルガヌム110062AL

ブラームス 交響曲第1番

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ シンフォニア 変ロ長調

ヨゼフ・カイルベルト指揮フランス国立放送管弦楽団

1962年9月25日、モントルー・パビリオン大ホール

モノラル、ライブ

※2曲ともスイスのモントルーで開催された9月音楽祭におけるライブ。モノラルながら音質良好。会場ノイズも極小。ただしオリジナル音源は低音不足で高音にピークがあるほか、バッハの一部に混信があるなど問題が多く、イコライジングによる補正と最小限のノイズ処理を行ったという。結果的には、補正の不自然さもなく、カイルベルトらしい堂々たる演奏が再現されている。

カイルベルトとフランス国立放送管の組み合わせは意外に思えるが、同時発売のザルツブルク音楽祭ライブに見るようにしばしば共演していた。フランス国立放送管もシューリヒトなどドイツ系指揮者との共演も多く、また、さまざまなレパートリーへの対応が要求される放送オーケストラの柔軟性も相まって、このCDに聴くように違和感なく対応しているようだ。一部の木管楽器の音色が明るい点などにラテン系の団体らしさを感じる。

当日の演奏は、前半に、C・P・E・バッハのシンフォニアとバックハウス独奏によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番が演奏され、休憩の後、ブラームスが演奏された。なお、バックハウスによるベートーヴェンも近日CD化予定。

カイルベルトは、ブラームスの交響曲第1番を1951年独テレフンケンにベルリン・フィルとスタジオ録音していたほか、1968年NHK交響楽団とライブ録音していた。C・P・E・バッハのシンフォニアはスタジオ録音を残さず、上記ライブが現在確認されている唯一の録音と思われる。今日のピリオド楽器による演奏に比べて、モダン楽器による重厚な演奏は、まったく異なる曲を聴いているような印象。

●カイルベルト ライブ ブラームス交響曲第4番ほか

オルガヌム110063AL

ブラームス 交響曲第4番

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」

ヨゼフ・カイルベルト指揮フランス国立放送管弦楽団

1959年8月9日、ザルツブルク祝祭劇場

モノラル、ライブ

※2曲ともザルツブルク音楽祭におけるライブ。モノラルながら音質良好。わずかにヒスノイズがあるが、鑑賞の妨げになるものではない。ザルツブルク祝祭劇場らしい音響が再現されている。会場ノイズも微少。正規音源によるザルツブルク音楽祭ライブCDの多くが、過剰なノイズカットにより無機質な音色に変質していることに比べると、このCDでは「漂白」されていないオリジナル音源の良さが残されている。

カイルベルトとフランス国立放送管の演奏は、同時発売のモントルー9月音楽祭ライブと同様に違和感なく、演奏を聴く限りフランスの団体とは分からない。当日の演奏は、前半に「フィンガルの洞窟」とウォルフガング・シュナイダーハンの独奏でフランク・マルタンのヴァイオリン協奏曲が演奏され、休憩の後、ブラームスが演奏された。

カイルベルトは、ブラームスの交響曲第4番を1960年独テレフンケンにハンブルク国立フィルとスタジオ録音していたほか、1968年バンベルク交響楽団とライブ録音していた。また「フィンガルの洞窟」を1967年独テレフンケンにベルリン・フィルとスタジオ録音していた。

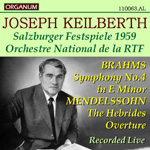

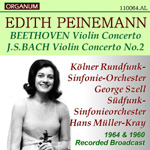

●エディット・パイネマン ベートーヴェン、バッハ ヴァイオリン協奏曲

オルガヌム110064AL

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲

バッハ ヴァイオリン協奏曲第2番

エディット・パイネマン(ヴァイオリン)

ジョージ・セル指揮ケルン放送交響楽団

ハンス・ミュラー=クライ指揮シュツットガルト放送交響楽団

1964年6月11日、ケルン放送大ホール

1960年10月11日、シュツットガルト・ヴィラ・ベルク・ホール

放送スタジオライブ モノラル

※2曲とも聴衆を入れずに収録した放送のための演奏で、当時の西ドイツの放送録音らしく、派手さはないが堅実でノイズもない安定した録音。年代が新しいベートーヴェンは特に音質良好で、左右チャンネルが分離すればそのままステレオ録音として通用する。一方、1960年録音のバッハは、ベートーヴェンに比べて周波数レンジが狭いが、こちらも年代を考慮すれば好録音。

エディット・パイネマンは、1934年生まれのドイツのヴァイオリニスト。マックス・ロスタルに師事した後、1953年にミュンヘン国際コンクールで上位入賞後、1962年にアメリカ・デビュー、その後はザルツブルク音楽祭にも出演、1972年にはミュンヘン・フィルに同行して来日している。このように欧米を中心に広く活躍したが、正規のレコード録音は極めて少なく、1966年録音のドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲+ラヴェルのツィガーヌ(独グラモフォン)、および1965年録音のシュワルツコップとジョージ・セルによるR・シュトラウス「4つの最後の歌」第3曲におけるヴァイオリン・ソロ(英EMI)以外には、マイナーレーベルにブラームスのヴァイオリン・ソナタ、レーガーのヴァイオリン協奏曲があるだけといわれており、今回のベートーヴェンとバッハの放送録音は貴重。

女流ヴァイオリニストというと、ヌヴーやキョンファ・チョンのように情熱的であったり、ボベスコのように優美・典雅な演奏イメージがあるが、パイネマンは、極めて理知的で引き締まった均整美あふれる演奏スタイルといえる(同じくドイツ生まれで2歳年長のラウテンバッハーに近いか)。

ベートーヴェンの伴奏を務めるジョージ・セルは、おそらく自らの音楽性との共通点を見出したのであろう。彼女のアメリカ・デビュー時の演奏を聴き、クリーヴランド管やニューヨーク・フィル、コンセルトヘボウ管への招聘を推薦し、公演の際には様々な助言を与えるのみならず(これはすべての共演者に行っていたようだが)、グアルネリの銘器を購入するため資金提供者を募るなど、さまざまな援助を行ったという。上記英EMIへのR・シュトラウス「4つの最後の歌」は正規録音における唯一の共演だが、セルが参加を推薦した可能性がある。ちなみにライブでは、1964年11月(コンセルトヘボウ管、ベートーヴェンの協奏曲、当録音の5か月後)、1965年1月クリーヴランド管(同じくベートーヴェンの協奏曲)、1967年同管(バルトーク協奏曲第2番)、1970年ニューヨーク・フィル(モーツァルト協奏曲第5番)に共演記録が確認されている。

バッハの伴奏を務めるミュラー・クライ(1908~1969)は、ドイツ・エッセン生まれで、1948年から死去するまでシュツットガルト放送響(当時の名称は南ドイツ放送響)の首席指揮者を務めた。シューリヒトやチェリビダッケらが同響を客演した当時、普段この楽団を支えていたのはミュラー・クライであったことになる。

前述のように、パイネマンは2曲のレコード録音を残しておらず、上記CDが現在確認されている唯一の録音。セルはベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を、1934年英コロンビアにフーベルマンとスタジオ録音したほか、1967年にモリーニとライブ録音していた。

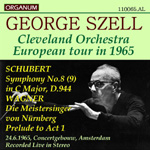

●セル/クリーヴランド管 ステレオ・ライブ シューベルト 交響曲第8(9)番ほか

オルガヌム110065AL

シューベルト 交響曲第8(9)番「グレイト」

ワーグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団

1965年6月24日

コンセルトヘボウ、アムステルダム

ライブ ステレオ

※2曲とも優秀なステレオ・ライブ録音。コンセルトヘボウの美しい残響が印象的。聴き始めは、音が遠く感じ、解像度が低いように感じるが、細かい音も良く捉えており、コンセルトヘボウの客席から聴くイメージに似ている。直接音が中心だった1960年代の大手レコード会社の標準的な録音スタイルよりも、ホール全体の響きを捉える現在の傾向に近いも知れない。

1965年春から夏にかけて、セルとクリーヴランド管は1957年以来二度目となるヨーロッパ公演を行った。この公演では米国務省の支援を受けて初めてソ連を訪問、サンクトペテルブルクやキエフ、ジョージア(グルジア)、アルメニア各地で公演が行われたが(サンクトペテルブルクのライブは「Aurora」レーベルで発売予定)、上記の演奏は、ソ連各地を訪問後、アムステルダムで行われた演奏会のライブ録音。演奏会では、上記の2曲に加えて、ジョン・ブラウニング独奏によるバーバーのピアノ協奏曲も演奏された。

セルは、しばしばコンセルトヘボウ管の指揮台に立ったが、クリーヴランド管による1965年のアムステルダム公演は、オランダの聴衆に対して、長年セルが育成してきた同管が、コンセルトヘボウ管と同レベルの世界最高水準のオーケストラであることを示す機会となった。普段は機能美を強く感じるクリーヴランド管だが、この演奏では、コンセルトヘボウの深い残響のためか、ヨーロッパの伝統的なオーケストラと同様の趣を見せているように思える。

セルは、シューベルトの「グレイト」を、いずれもクリーヴランド管と1957年米CBS、1970年英EMIにスタジオ録音したほか、1957年、1968年、1970年にライブ録音していた。また、「マイスタージンガー」第一幕への前奏曲は、ニューヨーク・フィルと1954年米CBSに、クリーヴランド管と1962年に米CBSにスタジオ録音したほか、1968年にクリーヴランド管とライブ録音していた。

●バックハウス カイルベルト ライブ ベートーヴェン協奏曲第3番、第5番「皇帝」

オルガヌム110066AL

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番、第5番「皇帝」

ウィルヘルム・バックハウス

ヨゼフ・カイルベルト指揮フランス国立放送管弦楽団

シュツットガルト(南ドイツ)放送交響楽団

1965年9月25日、3月15日

モントルー展示館大ホール、

シュツットガルト・ヴィラ・ベルク・スタジオ

ライブ モノラル

※2曲とも特に優秀というわけではないが、十分鑑賞に堪える音質。ただし、第3番はフランス国立放送、第5番は南ドイツ放送による録音で、オリジナルの音質の傾向はそれぞれ異なっていたようだ。第3番は、オリジナルはやや低音不足で高音にピークがあり、解像度は比較的良い方だが、潤いのないドライな音質。また、録音済みテープを上書きして使用しており、弱音部で前の録音(会話?)がかすかに聞こえていた。これらをマスタリングにより、鑑賞に堪える状態まで改善したという。また第5番のオリジナルの状態は、第3番とは対照的に中低域が過剰で濁りがあり、解像度も不足していた。こちらもイコライジング等により見通しの良いクリアな音質に改善したという。両者の録音スタイルの違いにはフランス人とドイツ人の感性の違いを感じる。

第3番はモントルー音楽祭におけるライブで、同時に演奏されたカイルベルト指揮によるC・P・E・バッハのシンフォニアとブラームス交響曲第1番は、オルガヌム110062でCD化されている。第5番は、南ドイツ放送による聴衆を入れたスタジオ・ライブ録音。プログラム後半は、カイルベルト指揮でブラームス交響曲第4番が演奏された。ちなみに第5番は、かつてクナッパーツブッシュ指揮ベルリン・フィルと偽ってLP発売された演奏。今日では、カイルベルトとクナッパーツブッシュは演奏スタイルが大きく異なるという認識だが、LP発売当時は、専門家でも知識や情報が不足し、演奏に疑念を持つ者はいなかった。カイルベルトの個性に影響されたためか、バックハウスが数多く残した「皇帝」の録音の中でも、最も推進力に富んだ、充実した演奏といえる。

1962年と言えば、バックハウスはすでに78歳の高齢だったが、この年も精力的に活動。3月にシュツットガルトでカイルベルトと共演後、5月にはウィーン芸術週間、7月にはザルツブルク音楽祭に登場、9月にはモントルー音楽祭で再びカイルベルトと共演している。

バックハウス自身は、ベートーヴェンのピアノ協奏曲のうち、最も好んで演奏したのは第4番で、第5番をあまり好んでいなかったようだ。しかし、後述するようにライブも含めて10種もの録音が残ったのは、人気曲で要望が多かったからだろう。

バックハウスは上記CDのほかに、ピアノ協奏曲第3番を1950年と1959年英デッカにスタジオ録音したほか、1960年にライブ録音していた。また、「皇帝」を、1927年独エレクトローラ(英HMV)に、1953年と1959年英デッカにスタジオ録音したほか、1954年、1956年、1959年、1960年、1961年、1963年にそれぞれライブ録音していた。

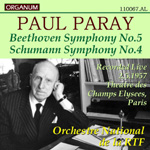

●ポール・パレー フランス国立管ライブ ベートーヴェン5番、シューマン4番

オルガヌム110067AL

ベートーヴェン 交響曲第5番

シューマン 交響曲第4番

ポール・パレー指揮フランス国立放送管弦楽団

1957年5月2日録音、パリ・シャンゼリゼ劇場

ライブ、モノラル

※モノラルながら音質良好。1957年当時のヨーロッパの放送局によるライブ録音としては標準的な音質で、特に優秀というわけではないが、会場ノイズもなく十分鑑賞に堪えるレベル。一般にフランス国立放送のオーケストラ録音というと、解像度が高くて生々しく、分析的に聴くには適しているものの、低音不足で高音にピークがあり、各楽音がブレンドしない乾いた音質で、音を楽しむまでには至らない場合が多い。しかし、このCDの録音は、珍しくも中低音が充実しており、オーケストラをマスとして捉えた、ドイツの放送局のような録音スタイル。そのせいかオーケストラもフランスらしさよりドイツのオケのような趣があるが、それは、ポール・パレーの演奏も寄与していると思われ、1950年代のパリで、フランス人によってこれほどの充実したベートーヴェンが演奏されていたという証拠でもある。オリジナル録音は、前述のように中低音が豊かな反面、逆に高音が不足していたため、イコライジングで補正している。

演奏は、パリ・シャンゼリゼ劇場におけるフランス国立放送管定期演奏会のライブ録音だが、当日は、上記2曲の前にハイドンの交響曲第96番が演奏された。ハイドンとシューマンの2曲は、いずれも米マーキュリーにスタジオ録音しており、得意のレパートリーであったことが分かる。

ポール・パレーは上記のように、シューマンの交響曲第4番を1953年米マーキュリーにデトロイト響とスタジオ録音していたが、ベートーヴェンの交響曲第5番はスタジオ録音を残さず、1959年デトロイト響とのライブ録音が残されているのみである(この録音はプレミエ60059としてCD化済み)。

●ポール・パレー フランス国立管ほかライブ ブラームス3番、ベートーヴェン1番

オルガヌム110068AL

ブラームス 交響曲第3番

ベートーヴェン 交響曲第1番

ポール・パレー指揮フランス国立放送管弦楽団、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団

1964年5月28日、パリ・シャンゼリゼ劇場

1960年9月15日、ブザンソン・グラン・クルサール

ライブ、ステレオ/モノラル

※2曲とも録音優秀。ブラームスはステレオ録音。エンジニアが一切のイコライジングを行わず、すべての楽器が前に出てくるような奔放な録音。パレーの演奏自体が奔放なのかも知れない。メジャーレーベルのレコード会社のような練り上げた録音とは対照的で、新鮮で刺激的である。ライブ録音のため、マイクセッティングに制限があったと思われ、バランスが少し悪い箇所も見受けられるが、優秀録音といえる。ベートーヴェンはモノラルだが、フランスの放送局へステレオ機材導入が開始された時期と重なっており、音質は非常に良い。全体のバランスなどは、ステレオのブラームスよりもまとまりが良いようだ。いずれも会場ノイズはほとんど聞こえない。

ブラームスはパリ・シャンゼリゼ劇場におけるフランス国立放送管の定期演奏会、ジャケット表記はおそらく放送日で、実際は5月12日のようだ。この日のプログラムは、ブラームス、ラヴェルのスペイン狂詩曲、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番(バイロン・ジャニス独奏)というもの。ラヴェルが第1曲、ブラームスが第2曲だったかも知れないが、バイロン・ジャニスのチャイコフスキーがメイン・プログラム。一方、ベートーヴェンはブザンソン音楽祭からのライブ。オーケストラは珍しく「第二オケ」のフランス放送フィルハーモニー管。よく知られているように、この音楽祭では指揮者コンクールが開催され、この録音の前年1959年には小澤征爾が優勝している。こちらのプログラムは、ベートーヴェンのレオノーレ序曲第1番に続き交響曲第1番。休憩をはさんでクロード・パスカルのチェロ協奏曲(アンドレ・ナヴァラ独奏、世界初演)、フォーレのペレアスとメリザンド組曲、最後にシャブリエの狂詩曲スペイン(アンコールか?)という、今日の我々から見るといささか妙な組み合わせ。クラシックな独墺音楽と自国作品というカップリングがフランスらしいともいえる。

パレーは、ブラームス交響曲第3番のスタジオ録音を残さず、上記のライブが現在確認されている唯一の録音。ベートーヴェン交響曲第1番は1959年米マーキュリーにデトロイト響とスタジオ録音していた。

●アンゲルブレシュト ライブ フォーレ「レクイエム」 ドビュッシー「選ばれし乙女」

オルガヌム110069AL

フォーレ「レクイエム」

ドビュッシー カンタータ「選ばれし乙女」

フランソワーズ・オジュア(ソプラノ)

ジネット・ギヤマ(メゾ・ソプラノ)(「選ばれし乙女」語り手)

ベルナール・ドゥミニ(バリトン)

ジャンヌ・ボドリー・ゴダール(オルガン)

マルセル・ブリクロ(合唱指揮)

デジレ・エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団・合唱団

1954年12月30日、パリ・シャンゼリゼ劇場

ライブ、モノラル

※録音状態良好。1950年代半ばのテープ録音で極めてクリアな音質。フォーレの第4曲に微細な電気的ノイズ(ほとんど聞こえない)、第7曲に1カ所瞬間的で微細なワウ(音程の変動)、ドビュッシーに数カ所こちらも微細なポップ(クリック)ノイズがあり、いずれも録音テープの経年変化によると思われるが、鑑賞には全く支障がないと言えるレベル。

この時代のフランス国立放送による録音の特徴として、またシャンゼリゼ劇場の音響特性も相まって、残響が乏しく、解像度は高いが各楽音があまりブレンドしない傾向がある(オンマイクで楽器との距離が近いのだろう)。これらはドイツ系の音楽ではマイナス要素が大きいが、なぜか本CDのフォーレやドビュッシーではプラスに働いているようで、違和感なく音楽を楽しむことが出来る。やや曖昧模糊とした音響の作品には相性が良いのかも知れない。

アンゲルブレシュトは1955年1~2月、仏デュクレテ・トムソンにフォーレの「レクイエム」を録音し、歴史的名盤と評価されているが、本CDはその直前に同じキャストで行われたライブ録音である(ただしデュクレテ・トムソンによる録音会場はパリ・サン・ロシュ教会)。フランス国立放送管の定期演奏会の機会を捉えてスタジオ録音を行ったのだろう。

ちなみに当日の公演は、第1曲目にモーツァルトの交響曲第40番、続いてドビュッシー、休憩を挟んでフォーレというプログラムであった。アンゲルブレシュトのモーツァルトは珍しいが、彼は1934年~1946年と1951~1958年にフランス国立放送管の首席指揮者を務めており、放送オーケストラの使命として、幅広いレパートリーの作品を取り上げたようだ。ちなみにこの日のモーツァルトは「残念ながらCD発売できる状態の演奏ではない」とのこと。

アンゲルブレシュトは前述のように、フォーレの「レクイエム」を1955年仏デュクレテ・トムソンにシャンゼリゼ劇場管(フランス国立放送管の変名)と、またドビュッシーの「選ばれた乙女」を1953年に同じレーベルとオーケストラでスタジオ録音したほか、「選ばれた乙女」を1957年と1962年にライブ録音していた(いずれもオケはフランス国立放送管)。

●バルビローリ 1965年プロムス・ライブ ベートーヴェン「英雄」

オルガヌム110070AL

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」

エグモント序曲

サー・ジョン・バルビローリ指揮ハレ管弦楽団

1965年7月30日、ロンドン・ロイヤル・アルバート・ホール

1966年12月1日、マンチェスター・フリー・トレード・ホール

モノラル、ライブ

※「英雄」は、BBCプロムナード・コンサート(プロムス)、エグモント序曲は、ハレ管の本拠地における定期演奏会のライブ。「英雄」はおそらく初出。エグモント序曲はかつて海外盤で発売されていたと思われる。

年代的にはステレオ録音が普及していた頃だが、残念ながら両曲ともモノラル。AMラジオ放送などのために、ヨーロッパの放送現場では、ステレオ録音と平行して1970年代までモノラル収録が行われていたようだ。

ただし「英雄」の録音状態は良好だがやや特殊な音響。第1楽章冒頭の2回の主和音に深く長い残響が付いているなど、円柱形の構造を持つロイヤル・アルバート・ホールの音響を忠実に収録したような録音。直接音中心だった当時の放送録音と異なるスタイルで、ホールやオーケストラ自身による記録用録音かも知れない。それでも残響が長めの割には、ソロ楽器などの細かい音もよく拾っているため、演奏の善し悪しを判断し音楽を楽しむには問題ないレベル。ただしオリジナルの音源は、低音過剰な上、高音にピークがあって聴きずらく、また演奏の正しい姿を伝える状態ではなかったため、大幅なイコライジングにより補正を行ったとしている。1階フロアが立ち席でお祭り騒ぎのイメージが強いプロムスだが、会場ノイズはほとんど聞こえない。騒がしいのはラスト・ナイトのみか。

エグモント序曲は、「英雄」に比べると、直接音主体のオーソドックな放送録音スタイル。1966年としてはやや古い感じで(1960年代初頭くらいか)、古い録音機材が使われていたのかも知れない。こちらも鑑賞には不足のないレベルとなっている。

バルビローリは、1965年のプロムスには4回登場。7月30日の公演は、ハイドンの交響曲第83番「めんどり」、「英雄」、ニルセンの交響曲第4番「不滅」というもの。「英雄」までが前半で「不滅」が後半と思われるが、休憩時間の配分が難しいプログラム。

バルビローリにとってベートーヴェンの交響曲は、1、3、8番しか正式なレコーディングを残しておらず、中心的なレパートリーではなかったような印象があるが、ハレ管やニューヨーク・フィルの常任時代の演奏会記録を見ると、多数回ではないものの、第9番を含めておそらく交響曲全曲を取り上げており、海外情報が乏しかった日本人の誤解らしい。なかでも「英雄」は比較的演奏回数が多かった。

バルビローリは、上記のほかに、ベートーヴェンの「英雄」を1967年、エグモント序曲を1949年、それぞれ英HMVにハレ管とスタジオ録音していた。

●パレー フランス国立管ステレオライブ ベートーヴェン第9

オルガヌム110071AL

ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱付き」

アリエット・シェデル(ソプラノ)

マリア・ポーザ(アルト)

ゲオルク・イェルデン(テノール)、

ジャック・マルス(バス・バリトン)

ポール・パレー指揮フランス国立放送管弦楽団・合唱団

1966年11月8日録音、パリ・シャンゼリゼ劇場

ライブ、ステレオ

※輸入新品CD-R。優秀なステレオ録音。フランス国立放送は1960年頃からステレオ録音を導入し始めたが、それから数年経った時期の録音。若干低音が軽いイメージだが、演奏の傾向によるものかも知れない、いずれにしても当時の放送録音としては十分に高音質で鑑賞には全く問題ない。会場ノイズもほとんど聞こえない。

当日は第9に加え、前半に交響曲第1番が演奏された。11月にベートーヴェン第9を演奏するというのは、日本の「クラシック業界」から見ると中途半端なイメージもあるが、ドイツの一部地域を除き欧米では年末に第9を演奏したり放送する習慣はなく、一方では何らかの祝典や記念として演奏されることが多いようだ。

パレーは第二次世界大戦前から仏コロンビアなどに度々レコーディングを行い、戦後は常任となったデトロイト響と米マーキュリーに大量の録音を残した。しかし、1963年のデトロイト響退任後、1979年に死去するまでの10数年間は極端にレコーディングが少なくなり、放送ライブ以外の正式なスタジオ(セッション)録音は、仏コンサートホールソサエティや仏エラートへの数枚に過ぎない。理由は不明だが、パレーほどの大物にレコード会社から録音の依頼がないわけはなく、マーキュリーへの大量録音でレコーディングは「卒業」したと本人が思ったか、演奏会の指揮以外には作曲活動に力を入れたいと考えたか。パレーはフランス国立放送管とは、終生密接な関係を続けており、放送オーケストラの特徴として、演奏会の大半は録音されているため、このCDのように、パレーによる未発表録音の発掘が期待される。

1966年録音のベートーヴェン第9は、そのようなレコーディング空白期の演奏。パレーのベートーヴェンというと「田園」の超高速テンポが有名だが、この演奏では速めながら「田園」ほど極端なテンポではないようだ。フランス国立放送管は、前年の1965年にもシューリヒト指揮で同曲を演奏しており、ドイツ系レパートリーにも全く違和感なく対応している。

パレーは、ベートーヴェン交響曲第9番のスタジオ録音を残さず、1962年デトロイト響とのライブ録音が残されている(この録音はプレミエ60046としてCD化済み)。

●カラヤン/BPO ブルックナー8番 1966年オランダ音楽祭ライブ

オルガヌム110072AL

ブルックナー 交響曲第8番(ハース版)

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1966年6月16日録音、アムステルダム・コンセルトヘボウ

ライブ、ステレオ

※優秀なステレオ録音。コンセルトヘボウの深い残響が美しくバランスも申し分ない。会場ノイズも極少。オランダの放送局AVROは1964年頃からステレオ収録を導入しており、2年ほどキャリアを積んだ当録音では技術的に完成の域に達している。当時のフィリップス・レーベルなどのコンセルトヘボウにおけるセッション録音に比べると、ホールトーンがより豊かで実際に客席で聴いているような感覚。

1966年のカラヤンは57~58歳の働き盛り。1月~3月にベルリン・フィル定期演奏会に登場。4月~5月に同フィルとともに2度目の来日公演を行い、5月2日には東京でブルックナー交響曲第8番を演奏。離日後、5月末にはプラハの春音楽祭、6月にオランダ音楽祭に出演。6月15日と16日の2回の公演で2日目のプログラムがこのCDの録音である。その3日後、19日から3日間はフランスのシャルトルとパリで公演を行い、その後カラヤンのみ7月~8月にウィーン・フィルとともにザルツブルク音楽祭に出演、9月からはベルリン・フィルの1966~1967年シーズンの定期演奏会が開幕という超ハードスケジュールの日々であった。

カラヤンはブルックナーの交響曲第8番を、1957年英コロンビア、1975年と1988年独グラモフォンにそれぞれベルリン・フィルとスタジオ録音(1988年録音は独ソニーがビデオ収録)、1979年独グラモフォンにウィーン・フィルとビデオ収録したほか、1944年にベルリン国立歌劇場管、1957年(4月と7月の2種)と1965年にウィーン・フィル、1966年5月、1967年、1974年(11月5日と11日の2種)、1975年にベルリン・フィル、1978年、1986年、1989年ウィーン・フィルとライブ録音していた。

●ジャンヌ=マリー・ダレ ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番 ウェーバー コンツェルトシュトゥック 1951年、1952年ライブ

オルガヌム110073AL

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番

ウェーバー コンツェルトシュトゥック(ピアノ小協奏曲)

ジャンヌ=マリー・ダレ(ピアノ)

トニー・オーバン、ジャン・マルティノン指揮

フランス国立放送管弦楽団

1951年2月5日、1952年9月29日録音、パリ・シャンゼリゼ劇場

ライブ、モノラル

※ラフマニノフは、特に優秀というわけではないが安定した年代相応の音質。同年代のライブ録音に親しんでいる鑑賞者であれば全く問題ないレベル。一方、1年後のウェーバーは、年代を考慮すると非常に優れた音質。マイクセッティング等の条件がよほど良好だったのだろう。1960年代前半のライブ録音と同等レベル。ただし、2曲ともヒスノイズやドロップアウトなど、古い録音に頻出する瑕疵が散見されたため、慎重なマスタリングにより、音質を損ねることなく解消している。

2曲ともフランス国立放送管定期演奏会のライブで、拍手はカットされているか、またはもともと拍手がされていない可能性がある。フランス国立放送管は放送オケの常として、演奏会と合わせてラジオ放送のためのライブ録音が行われていたが、1950年代初頭には、通常の演奏会とは異なり、ステージ上で司会者(アナウンサー)の挨拶に続き、専門家による曲目解説、そして司会者の曲目・演奏者の紹介後、演奏開始、演奏終了後、場合によっては聴衆に拍手をさせずに再び司会者が曲目の紹介するといった手順で進められたこともあったようだ。現代の我々は、演奏を収録後、アフレコでナレーションなどを追加するか、生中継でも会場の別室で放送のためのアナウンスを行うことが常識だが、当時は、演奏会自体を番組として放送していたのだろう。聴衆は言わば放送見学者の扱いだったわけである。

ジャンヌ=マリー・ダレ(1905~1999年)は、フランス生まれの女流。いわゆるグラン・ダーム(grande

dame、貴婦人・名声のある女性の意)といわれるフランス系女流ピアニストの一人。例外もあるが19世紀末~20世紀前半にパリ音楽院などでフランス流の教育を受け、長年パリを中心に演奏や教育活動を行った人たちを指し、マルグリット・ロンが代表格であり、当レーベル既発売のイヴォンヌ・ルフェビュールなどもその一人である。一般にフランス系女流というと、優美で典雅なサロン的演奏スタイルと思われがちだが、実際は異なり、時代背景も影響して、多くは過剰な情緒を排した即物的・新古典主義的で、現代的・客観的な演奏スタイルが主流であるようだ。ただし、そのような表現の中に、洗練されたロマン的要素がうかがえる点も魅力とされる。ジャンヌ=マリー・ダレはパリ音楽院でイシドール・フィリップ、マルグリット・ロンに師事。パリを中心に演奏・教育活動を行い、フランス国立放送管とも度々共演した。

ジャンヌ=マリー・ダレは、日本では仏EMIパテに録音したサン=サーンスのピアノ協奏曲全集、米ヴァンガードに録音したショパンやリストの独奏曲で知られているが、ラフマニノフは意外な曲目。しかし、コンサートピアニストとしては当然のレパートリーであり、難曲として知られるサン=サーンスの協奏曲を得意としていれば、技術的には十分対応可能であり、我々日本人の情報不足であろう。指揮のトニー・オーバン(1907~1981年)は、日本では、作曲家の黛敏郎がパリ音楽院留学した際の担当教授であったこと(黛は教育内容に反発して退学した)、ラヴェルの弟子で作曲家・評論家のロラン・マニュエルの対談集「音楽の楽しみ」で、議論を仕掛けてくる血気盛んな作曲家・教育者として紹介されたことくらいしか知られていないが、1945~1960年までフランス国立放送(四つのオケが所属)の指揮者を務め、コンサート以外に放送のための珍しいオペラ録音など積極的に指揮活動を行っていた。そのオペラ録音の一部は、1980年代に仏ブール(Bourg)レーベルでLP・CD化されていた。一方のウェーバーは、ジャンヌ=マリー・ダレの演奏スタイルにふさわしいレパートリー。ロベール・カザドシュも好んで演奏しており、フランスのピアニストに好まれていたようだ。指揮のジャン・マルティノンについては説明不要だろう。

ジャンヌ=マリー・ダレは、上記2曲ともスタジオ録音を行わず、当盤が現在確認されている唯一の録音である。

●サンソン・フランソワ ライブ シューマン ピアノ協奏曲 リスト ピアノ協奏曲第1番 1959年、1957年ライブ

オルガヌム110074AL

シューマン ピアノ協奏曲

リスト ピアノ協奏曲第1番

サンソン・フランソワ(ピアノ)

パウル・クレツキ、ポール・パレー指揮

フランス国立放送管弦楽団

1959年2月24日、1957年5月9日録音、パリ・シャンゼリゼ劇場

ライブ、ステレオ/モノラル

※シューマンはステレオ録音。おそらくフランス国立放送によるステレオ収録の最初期の一例と思われ、マイクセッティングが未熟のためか、左右のセパレーションが弱く広がりにやや欠ける。ただし音質自体はそれほど悪くなく年代相応、バランスも良好でノイズも極小。音楽を鑑賞するためには問題ない。その2年前に収録されたリストは当然モノラルだが、技術的に安定しているせいか、音質自体はこちらの方が良好。ただし、両者の録音の印象は、シューマンとリストのオーケストレーションの違いによる響きの違いによるかも知れない。

早世した天才ピアニスト、サンソン・フランソワによるライブ録音は近年少しずつ発掘されてきているが、シューマンはクレツキ指揮によるフランス国立放送管定期演奏会のライブ録音。この日の演奏会は、ベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番に続いてシューマンの協奏曲、休憩の後、ブラームスの交響曲第1番というドイツ作品プログラムからの1曲。シューマンは、前年1958年6月に行われた仏コロンビアによるスタジオ録音と同じコンビによる再演に当たるが、フランソワによるシューマンの協奏曲は当時人気が高かったらしく、仏コロンビアによるスタジオ録音の前年、1957年9月にはモントルー音楽祭でミュンシュと、当演奏の2カ月後の4月には再びパリでジュリーニと演奏している。パレーと共演したリストの協奏曲も同じくフランス国立放送管定期のライブで、ラヴェルの「ボレロ」、ドビュッシーの「海」、リストの協奏曲、プロコフィエフの古典交響曲という「名曲コンサート」からの1曲。リストもフランソワ得意のレパートリーで1956年初来日時にも演奏している。

サンソン・フランソワはシューマンの協奏曲を、上記のように1958年仏コロンビアにクレツキ指揮フランス国立放送管とスタジオ録音したほか、1957年にミュンシュ指揮フランス国立放送管と、1959年にジュリーニ指揮フランス国立放送管とライブ録音していた。また、リストの協奏曲第1番を、1954年仏コロンビアにツィピーヌ指揮パリ音楽院管と、1960年同じく仏コロンビアにシルヴェストリ指揮フィルハーモニア管とスタジオ録音したほか、1956年上田仁指揮東京交響楽団とライブ録音していた。

●ドヴィ・エルリ 1966年放送リサイタル モーツァルト、ウェーベルン、バルトーク

オルガヌム110075AL

モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ第40番変ロ長調 K.454

ウェーベルン ヴァイオリンとピアノのための4つの小品 作品7(3曲抜粋)

バルトーク ヴァイオリン・ソナタ第2番 Sz.76

ドヴィ・エルリ(ヴァイオリン)、ベルナール・リンガイセン(ピアノ)

1966年3月6日、フランス国立放送スタジオ、パリ

モノラル

※聴衆を入れずに行われた放送のためのスタジオ・ライブ。音質良好。1960年代中盤ともなると放送局の録音技術も進歩し、モノラルではあるが、現代の水準から見ても(聴いても)違和感なく音楽を鑑賞出来るレベルとなっている。ヴァイオリンとピアノという編成が小さいことも有利に働いている。

ウェーベルンの4つの小品は、第1曲(Sehr

langsam~非常にゆっくりと)を除く3曲を演奏。オリジナル音源にあるアナウンサーの曲目紹介では第1曲にも言及しているが、実際の演奏は第2曲から始まっている。演奏されなかったのか録音に失敗したのか不明だが、チューニングを繰り返しているような曲想で1分ほどと短いため、編集段階でエンジニアが誤って削除した可能性もある。

ドヴィ・エルリ(1928~2012年)(デヴィ・エルリとの表記もある。フランス国立放送のアナウンサーの発音はこちらに近い)はフランス・パリ生まれのヴァイオリニスト、パリ音楽院でジュール・ブーシュリに学び、1955年ロン=ティボー国際音楽コンクールで優勝、直後の1956年に初来日。1982年にはパリ音楽院の教授に就任、1980年代後半からは桐朋学園に客員教授として赴任するなど、後進の指導にも尽力した。レコーディングは1950年代~60年代前半に仏デュクレテ・トムソンやクラブ・ディスク・フランスを中心に、協奏曲や室内楽などの録音が活発に行われた。1990年には日本のフォンテックに現代作品を録音している。

レコーディングも数多く、来日して教育も行い、晩年に至るまで演奏活動も続けていたが、なぜか日本では長らく幻の演奏家扱いされていた。1970年代~1980年代にはレコードが廃盤で入手不能が続く一方、海外情報や音楽教育分野には関心が乏しかった音楽愛好家や中古レコード業界が作り出した神話だったのかも知れない。

「幻」扱いされたためかは不明だが、エルリほど日本での評価が極端に分かれる人もいないようだ。技術的な正確さや楽曲の正しい表現を重視する立場の専門家からは粗雑で緻密さに欠ける演奏と評される一方、立場の異なる評論家や愛好家からは自由奔放で情熱的、即興的なセンスの良さを評価されている。評価の揺れは、1956年の初来日時も同様だったらしく、フランス的ニュアンスに富んだ演奏ではなく、「(当時の)現代的にバリバリと技巧的に弾くスタイル」(レコード芸術誌)と評されたが、おそらく当時の日本で評価が高かったハイフェッツやオイストラフ、さらには往年のクライスラーやティボーらとも異なる演奏スタイルであるため、どのように評価すべきか戸惑いが感じられる。おそらく違和感を覚えながらもロン=ティボー国際音楽コンクール優勝者という経歴から、権威に弱かった当時の批評家としては、低評価したくともしずらい状況だったのだろう。様々な演奏スタイルが並立する現在、ようやくエルリの演奏を正しく認識出来るようになったと言えるかも知れない。

エルリは上記ディスクの作品のうち、ウェーベルンのヴァイオリンとピアノのための4つの小品を1980年にライブ録音していたが、その他の作品は、上記ディスクが唯一の録音と思われる。

●カミラ・ウィックス メンデルスゾーン、シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ライブ&キャピトル・スタジオ録音

オルガヌム110076AL

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲ホ短調 作品64

シベリウス ヴァイオリン協奏曲ニ短調 作品47

カミラ・ウィックス(ヴァイオリン)

フリッツ・ブッシュ指揮デンマーク国立放送交響楽団

シクステン・エールリンク指揮ストックホルム放送交響楽団

1949年9月22日、コペンハーゲン・デンマーク放送コンサートホール

1952年2月18日、ストックホルム・王立音楽院ホール

モノラル・ライブ&米キャピトルLP復刻

※メンデルスゾーンはアセテート盤に収録された放送ライブ。録音年代を考えれば音質良好。1949年と言えばヨーロッパの放送局ではテープ録音が導入され始めた時期だが、イタリアやスイスの放送局などで行われていたように、テープに録音して放送した後、録音テープを消去して再使用するため、保存用にアセテート盤にダビングしたものかも知れない。ややくすんだ音質でもう少しクリアに響くと申し分ないのだが、ディスク由来のスクラッチノイズは非常に低く、ソロヴァイオリンは明確に捉えられているので、十分鑑賞に堪える状態。CD化に際しては、オリジナル音源そのままではなく、ノイズ低減や音質改善等を行っている。

シベリウスは有名な米キャピトル録音。使用したLPの番号が記載されているが、スクラッチノイズが皆無で良質な復刻。キャピトルはLP初期からハイファイ録音で知られており、音質は良好。

カミラ・ウィックスは1951年に結婚後、両親の出身国ノルウェーに移住しているが(後年米国に戻った)、それ以前から北欧各国に客演することも多く、メンデルスゾーンはその際の録音である。聴衆を入れたライブであるが会場ノイズはほとんど聞こえない。戦後の録音が少ないフリッツ・ブッシュの貴重な記録でもある。

シベリウスは1952年録音であるから、ウィックスのノルウェー移住後ということになる。ウィックスの証言では、リハーサルを行う時間がほとんど持てない中で行われたと言われるが、得意の曲目で、同曲をプログラムに組み込んだコンサートツアーを終えた直後でもあったため、ツアーにも同行した指揮のエールリンクとのコンビネーションも問題なく録音が行われたという。

当時の米国レコード会社によるヨーロッパ出張録音は、ウェストミンスター・レーベルなどでは、簡単な音出しでマイクセッティングを完了後、リハーサルなしにいきなり録音開始、録音後はプレイバックによる演奏家の承認も省略し、ギャラを現金(終戦直後は食料現物)で支払って終了という、ライブ一発録りと変わらないような荒っぽい録音さえ行われていたから、上記のエピソードは事実だろう。

ウィックスは、メンデルスゾーンの協奏曲のスタジオ録音を残さず、上記ライブが現在確認されている唯一の録音。シベリウスの協奏曲も上記キャピトル録音が唯一の確認されている録音である。

●パウル・ファン・ケンペン ブラームス交響曲第1番ほか オランダ放送フィル 1951年放送ライブ

オルガヌム110077AL

ブラームス 交響曲 第1番ハ短調作品68

大学祝典序曲

パウル・ファン・ケンペン指揮

オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1951年12月14日、ヒルヴェルサム・オランダ放送スタジオ

1952年1月17日、ベルリン・イエス・キリスト教会

モノラル・放送ライブ&ドイツ・グラモフォンLP復刻

※交響曲は聴衆を入れずに行われた放送のための録音。アセテート盤による録音であり、同年代のテープによる録音には及ばないものの十分鑑賞に堪えるレベル。スクラッチノイズも極小。大学祝典序曲はDGGの10インチLPからの復刻で、こちらもスクラッチノイズは皆無で良好な状態。

ベートーヴェンなどドイツ音楽を得意としたケンペンは、ブラームスの管弦楽曲や協奏曲は録音しているものの、なぜか交響曲の録音を残していなかったため、注目すべき演奏と言える。おそらく初CD化。

ケンペンは1949年から1955年に亡くなるまでオランダ放送フィルの首席を務めており、交響曲は就任2年目の録音。当時の同フィルは設立4年目だったが、ケンペンの優れた指導により急速に実力を向上させ、当盤では、若干の瑕疵はあるものの堂々たる演奏を披露している。

ケンペンは1932年にドイツ国籍を取得し、1933年に指揮者としてデビュー後はドイツを中心に活動し、第二次世界大戦中にドイツ軍の慰問演奏会を行ったことから、戦後、ナチスへの協力の疑いを持たれた(その後疑いは晴れた)。

ケンペンの実力を持ってすれば、コンセルトヘボウ管への客演を頻繁に行っても不思議でなかったが、このようなナチス政権とのかかわりが問題視され、オランダ復帰後の1951年1月27日(当録音の年だ)、コンセルトヘボウ管にベイヌムの代役として客演した際(曲目はヴェルディ「レクイエム」)、ケンペンが登場した途端に聴衆から激しいヤジや怒号が飛び、当日の演奏会は何とか終えたものの、翌28日は楽員62名が出演を拒否し、演奏会は中止となった。蘭フィリップスへのレコーディングでは、その後もケンペンとコンセルトヘボウ管の共演が続けられたが、演奏会への登場が一度限りとなったことは残念なことであった。

このようなケンペンにとって、聴衆を入れずに演奏可能な放送オーケストラの指揮が出来たことは幸いであった。また、オランダ放送や政府もナチスへの関与の嫌疑がないことと、その実力を認めていた証でもあろう。

ケンペンは上記ディスク以外にブラームスの交響曲の録音を残しておらず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音。大学祝典序曲も上記DGG録音が唯一と思われる。

●ホーレンシュタイン/ベルリン・フィル マーラー 交響曲第5番、1961年ライブ

オルガヌム110078AL

マーラー 交響曲第5番

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1961年8月31日、エジンバラ・アッシャー・ホール

ライブ、モノラル

※スコットランドのエジンバラ音楽祭におけるライブ。BBCによる中継放送が行われており、マイクセッティングなどはプロの手によるものであるが、オリジナルテープが失われたらしく、従来は音質に難のあるエアチェック録音しか存在しなかった。しかし最近になって、多少は良好な音源が発見されたため、これを元にディスク化することとした。

とはいうものの、弱音はテープノイズに埋もれ、強音は荒れ気味で、高音はヒステリック、低音はブーミーという、古いライブ録音に見られる問題点が数多くあったため、マスタリングで改善を図った結果、ようやく鑑賞に堪える音質となった。幸いなことに欠落や大きなノイズなど重大な破綻はない。同一音源を元とした海外既出盤などでは、さらにイコライジングを積極的に行い、残響を付加した例も見られるが、ホーレンシュタインの演奏意図に反するおそれもあるため、当CDでは、修正は鑑賞に支障のある場合に限定している。

ホーレンシュタインは、巨匠指揮者の一人に数えられているものの来日せず、キャリア後半は特定のオーケストラの常任などを務めず、またレコーディングが体系的に行われず、複数以上のレコード会社に分散したことなどから、日本では根強い支持者がいるもののやや地味な存在である。また、旧ロシア帝国(現ウクライナ)のキエフ出身で名前もロシア系指揮者というイメージが強い一方、レパートリーの中心が特にロシア系作品ではないことも影響しているかも知れない。

実際のホーレンシュタインは、8歳で家族とともにロシアを離れ、1911年からウィーン・アカデミーで音楽教育を受け、1920年にベルリン・フィルでフルトヴェングラーの助手となり、1928年にはデュッセルドルフ歌劇場の首席指揮者を務めるなど、その経歴は、伝統的な独墺系指揮者の典型である。その後、ユダヤ系であることからナチスを逃れてアメリカに亡命することになるが、これらはワルターやクレンペラーなどの経歴と重なる。

ホーレンシュタインは、1928年にブルックナーの交響曲第7番をレコーディング(史上2番目)、1927年にベルリン・フィルとマーラーの5番を演奏会で取り上げており、早くからブルックナーとマーラーのスペシャリスト(本人も自称した)として知られた。

1961年のエジンバラ音楽祭にはベルリン・フィルが出演。8月25日と26日はカラヤン、28日はルドルフ・ケンペ、30日と31日にはホーレンシュタインが指揮した。31日のプログラムは、前半にヤナーチェクの「タラス・ブーリバ」、後半にマーラーの交響曲第5番が演奏された。当初、この両日はラファエル・クーベリックが予定されていたと言われるが、ヤナーチェクとマーラーという組み合わせは、いかにもクーベリックらしい曲目で、ホーレンシュタインはプログラムをそのまま引き継いだのだろう。

マーラーをレパートリーにする以前のカラヤンが首席指揮者を務めていた当時のベルリン・フィルにとって、マーラーの交響曲はほとんど未知のレパートリーであったといわれるが、頻度は少ないものの、客演指揮者によって時々は取り上げられていたようだ。エジンバラ音楽祭におけるホーレンシュタインの演奏もその一例であり、定期演奏会ではない国外の音楽祭に不慣れなプログラムを組むことはあり得ないから、オーケストラ側もそれなりの実績と自信を持っていたようで、不自然な箇所を感じさせない確固たる演奏となっている。ホーレンシュタインも、客演という限られた時間内に指揮者独自の個性を刻印している点で、キャリアの後半をフリーランスで活動した老巧さが感じられる。

ホーレンシュタインはマーラーの交響曲第5番のスタジオ録音を残さず、上記ディスクのほか、1969年イエーテボリ響のライブ(未CD化)が残されている。

●ホーレンシュタイン/ウィーン響 マーラー 交響曲第9番、1960年ライブほか

オルガヌム110079AL

マーラー 交響曲第9番

シュレーカー あるドラマへの前奏曲

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮ウィーン交響楽団、BBC交響楽団

1960年6月22日、ウィーン・コンツェルトハウス

1957年11月16日、ロンドン・BBCメイダ・ヴェール・スタジオ

ライブ/放送スタジオ・ライブ、モノラル

※2枚組。マーラーはウィーン芸術週間におけるライブ、シュレーカーはBBC放送スタジオにおける放送録音。マーラーは、特に優秀というわけではないが安定した音質でバランスも良く、1960年当時の録音水準を上回る。ただし、テープの一部劣化によるドロップアウトが散見されたため、こちらは鑑賞の妨げとならないように補修してある。一方、シュレーカーのオリジナル音源は、使用した録音機材が旧式だったためかは不明だが、スタジオにおける放送録音という割には少々古く、1950年代前半といったレベル。このためイコライジング等により見通しを良くし、高域を補正、ダイナミックレンジを広げるなどの音質改善を図った結果、鑑賞に堪える状態となった。

ホーレンシュタインは、巨匠指揮者の一人に数えられているものの来日せず、キャリア後半は特定のオーケストラの常任などを務めず、またレコーディングが体系的に行われず、複数以上のレコード会社に分散したことなどから、日本では根強い支持者がいるもののやや地味な存在である。また、旧ロシア帝国(現ウクライナ)のキエフ出身で名前もロシア系指揮者というイメージが強い一方、レパートリーの中心が特にロシア系作品ではないことも影響しているかも知れない。

実際のホーレンシュタインは、8歳で家族とともにロシアを離れ、1911年からウィーン・アカデミーで音楽教育を受け、1920年にベルリン・フィルでフルトヴェングラーの助手となり、1928年にはデュッセルドルフ歌劇場の首席指揮者を務めるなど、その経歴は、伝統的な独墺系指揮者の典型である。その後、ユダヤ系であることからナチスを逃れてアメリカに亡命することになるが、これらはワルターやクレンペラーなどの経歴と重なる。

ホーレンシュタインは、1928年にブルックナーの交響曲第7番をレコーディング(史上2番目)、1927年にベルリン・フィルとマーラーの5番を演奏会で取り上げており、早くからブルックナーとマーラーのスペシャリスト(本人も自称した)として知られた。

1960年のウィーン芸術週間ではマーラー生誕百年記念祭が行われ、ホーレンシュタインによるマーラーの交響曲第9番のほか、ブルーノ・ワルターによる第4番、カイルベルトによる第8番、カラヤンによる「大地の歌」が演奏され、また、シューリヒト/ウィーン・フィルによるブルックナー交響曲第9番、クレンペラー/フィルハーモニア管によるベートーヴェン交響曲全曲演奏も行われ、当時の豊かな音楽事情を伺い知ることが出来る。一方でウィーン響は、6月19日に第8番、22日に当ディスクに聴く第9番を演奏するというハードワークだった。

ホーレンシュタインとウィーン響は、LP初期に米ヴォックスにブルックナーの交響曲第8番や9番、マーラーの交響曲9番などを録音していたが(レコードではウィーン・プロ・ムジカ管と表記)、欧米における評価は、オーケストラの貧弱さ・非力さに対する批判が多かった。しかし、この録音で聴く限り、パワフルというわけではないが決して非力な印象はなく、充実した演奏を繰り広げている。批判は米ヴォックスの貧しい録音によるものか、または1948年から1960年までカラヤンが音楽監督を務めており、オーケストラが実力を向上させたことが関係しているかも知れない。

一方、シュレーカーはホーレンシュタインならではのレパートリー。シュレーカーは近年再評価されつつあるが、ナチス政権によって「退廃音楽」として排斥され、作曲家自身が1934年に亡くなったこともあり、当演奏が録音された1950年代当時は忘れられた存在であった。ホーレンシュタインはウィーン・アカデミーでシュレーカーから作曲指導を受けており、マーラー以降の重要な作曲家として関心を持ち続けていたのだろう。

ホーレンシュタインは、マーラーの交響曲第9番を上記録音のほか、前述のように1952年米ヴォックスにウィーン響とスタジオ録音したほか、1966年4月と9月にロンドン響、1967年フランス国立放送管、1969年ロンドン響、1969年アメリカ響とライブ録音していた。

●クナッパーツブッシュ/ミュンヘン・フィル ブルックナー交響曲第8番 1963年ライブほか

オルガヌム110080AL

ブルックナー 交響曲第8番(1892年シャルク改訂版)

R・シュトラウス 交響詩「死と変容」

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団、シュターツカペレ・ドレスデン

1963年1月24日、ミュンヘン・ヘルクレス・ザール

1959年11月28日、ドレスデン・州立劇場

ライブ、モノラル

※2枚組。22曲ともモノラルながら優秀録音で、録音年代の水準を上回り、安心して音楽を鑑賞できるレベル。ブルックナーは特に音質良好で、おそらくオリジナルに近いと思われる音源からのディスク化。シュトラウスは、ブルックナーとは会場の音響特性が異なるものの、音楽を問題なく楽しめるレベル。ゼンパーオーパーが第二次世界大戦中の連合軍による空襲で焼失後、ドレスデン歌劇場を仮小屋として州立劇場で公演を続けていた時代の記録である。こちらも会場ノイズは極小。。

1963年1月、クナッパーツブッシュは6日にミュンヘン・フィルとコンサート、9日と14日にミュンヘン(バイエルン)国立歌劇場でオペラ公演の後、23日と24日の2日、再びミュンヘン・フィルを指揮、当ディスクに聴くブルックナーを演奏した。公演前後(直後?)に、米ウェストミンスター・レーベルに同曲を録音しており、レコーディングのリハーサルを兼ねたコンサートであった。レコーディングと当盤の演奏は当然酷似しているが、ウェストミンスター録音はステレオとは言え、当時一部で流行した残響を排したドライな音質であるのに対して、当録音はライブ録音ながら、自然な潤いのある音質がブルックナーにふさわしい。クナッパーツブッシュにとっては、同曲の最後の演奏機会となった。

R・シュトラウスは、1959年11月末、なぜか1公演だけのためにドレスデンに客演した際の録音。当日は、ハイドン交響曲第88番、R・シュトラウス「死と変容」、ブラームス交響曲第2番というプログラム。クナッパーツブッシュは11月14日から22日まで、ベルリン国立歌劇場で「ニーベルングの指輪」全曲を指揮しており、そのままドレスデンに移動したのだろう。当時クナッパーツブッシュは71歳前後だったが、まだまだ活発に演奏活動を行っていた。

R・シュトラウス自身は、スカートという19世紀後半ドイツで大流行したカードゲームを好み、クナッパーツブッシュも相手をしたが、シュトラウスのことを「豚のような奴だった」と罵っている。シュトラウスは、作曲や演奏収入を妻のパウリーネに管理されていたため、賭けゲームで自身の小遣い稼ぎをしていたらしく、金に汚いことから、トスカニーニも「作曲家としてのシュトラウスには帽子を取るが、人としてのシュトラウスには何度も帽子を被る」と語っている。同僚や世代の近い者からの評判は今ひとつだったようだが、クナッパーツブッシュは罵りながら、当演奏の後も「死と変容」を1962年と1964年の2回、最晩年まで演奏会で取り上げており、作品自体は評価していたようだ。

クナッパーツブッシュは、当ディスクの演奏のほかに、上記のように1963年米ウェストミンスターにミュンヘン・フィルをスタジオ録音したほか、1951年ベルリン・フィル、1955年バイエルン国立管、1961年ウィーン・フィルとライブ録音していた。また「死と変容」を1956年英デッカにパリ音楽院管とスタジオ録音したほか、1962年ウィーン・フィル、1964年ミュンヘン・フィルとライブ録音していた。

●クナッパーツブッシュ/シュターツカペレ・ベルリンほか ワーグナー名曲集 1959年・1942年放送ライブ

オルガヌム110081AL

ワーグナー

ニュルンベルクのマイスタージンガー 第1幕への前奏曲

トリスタンとイゾルデ 第1幕への前奏曲と愛の死

神々の黄昏 ジークフリートのラインへの旅

神々の黄昏 ジークフリートの死と葬送行進曲

パルシファル 第1幕への前奏曲

パルシファル 第3幕への前奏曲

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮

シュターツカペレ・ベルリン、ベルリン・ドイツ歌劇場管

1959年11月19日、1942年3月31日

放送スタジオライブ、モノラル

※パルシファルの2つの前奏曲のみ1942年ベルリン・ドイツ歌劇場管録音。1959年・1942年録音ともに音質優秀で当時の平均を上回る。両者とも聴衆を入れずに行われた放送のための録音で、マイクセッティング等の制約もなく、好条件の下に録音されたものと思われる。ただし1959年録音の既出盤は、低域が弱く、高音にピークがあるなどやや腰高な印象。一方、当ディスクの音源は低音が厚く豊かで、クナッパーツブッシュらしい堂々たる演奏が再現されている。おそらく当盤の方がオリジナルに近いのではないか。一方、1942年録音は、旧ドイツ帝国放送による初期のテープ録音。マグネトフォンと呼ばれるAEG社製レコーダーによると思われるが、特に第1幕への前奏曲は優秀で、第二次世界大戦後1950年代の録音に匹敵する。同時に録音された第3幕への前奏曲はなぜかやや古く感じるが、おそらくテープの保存状態の差によるものだろう。

クナッパーツブッシュは1959年11月14日から22日まで、ベルリン国立歌劇場で「ニーベルングの指輪」全曲を指揮した。14日「ラインの黄金」、16日「ワルキューレ」、18日「ジークフリート」、22日「神々の黄昏」というスケジュールで、上記ワーグナー録音は上演期間中の19日に行われた。録音会場は不明だが、上演の合間で、楽器の輸送などの手間を考えると、「指輪」公演と同じくベルリン国立歌劇場で録音された可能性が高い。

一方、1942年録音は、ラジオ放送用に収録されたパルシファル第3幕全曲の一部で、オペラ全曲に連結する第3幕への前奏曲はもちろんのこと、第1幕への前奏曲も演奏会用のコーダが付属せず、唐突に終結する。第3幕のみの録音であるにもかかわらず、第1幕への前奏曲が単独で録音されているのは不自然だが、放送のオープニングテーマなどに使用するためだったかも知れない。フェイドアウトして使うことを前提とすればコーダがないことも理解できる。録音会場は不明だが、ベルリン・ドイツ歌劇場管の本拠地ドイツ歌劇場ではなく、おそらくベルリンの帝国放送局内のスタジオ(Haus

des Rundfunks)であろう。

スタジオ録音やライブ録音を問わず、クナッパーツブッシュはこれらワーグナーの管弦楽抜粋等を数多く録音しているが、当ディスクは、ウィーン・フィルによるスタジオ録音を除けば、ワーグナー作品の上演に精通した歌劇場のオーケストラを起用した録音として、そして音質・演奏ともに最も充実したものとして貴重な存在である。

ちなみにオーケストラ名は、当解説ではそれぞれシュターツカペレ・ベルリン、ベルリン・ドイツ歌劇場管と表記しているが、前者については、歌劇上演ではジャケット表記にあるようにベルリン・ドイツ国立歌劇場管、オーケストラ単独の公演の場合はシュターツカペレ・ベルリン(ベルリン国立管)となり、当ディスクのように歌劇上演の間に上演作品の抜粋をおそらく歌劇場内で演奏・録音した場合はやや複雑となる。ちなみにベルリン・ドイツ歌劇場は、後のベルリン・ドイツ・オペラと同一団体だが、原語表記では前者はDeutsches

Opernhaus、後者はDeutsche Oper Berlinとなり、こちらも微妙に異なる。

●フリッツ・シュライバー? ベートーヴェン 交響曲第3番「エロイカ」ライブ

オルガヌム110082AL

ベートーヴェン 交響曲第3番「エロイカ」

フリッツ・シュライバー?指揮

ドレスデン国立管弦楽団?

英アレグロLP ALL701から復刻

1940年代中盤~1950年頃録音

ライブ、モノラル

かつてフルトヴェングラーによる指揮ではないかと噂された有名な(悪名高い?)LPからの復刻。指揮者は偽名。オーケストラは実在するが、おそらく実際の演奏は異なる団体。以前からしばしばCD-R化されてきているが、従来はLPの忠実な復刻というレベルに留まっていた。当ディスクでは、LP化される以前のオリジナルの録音・演奏を追求するべく、音質を改善して復刻した。

英アレグロ(Allegro)のオリジナルLPは中低域過剰でヌケが悪く、中高域にディップ(周波数の落ち込み)があるなど、バランスが悪かったため、イコライジングで修正し、LPのサーフェイス・ノイズを軽く除去した結果。熱演であることに変わりはないが、ややすっきりと見通しの良い印象に変化。フルトヴェングラーと見なされたようなデモーニッシュなイメージはやや後退し、個性的・積極的ではありつつも。良い意味での常識的な範囲の名演となった。

最近判明した新事実によれば、今まで英アレグロ盤のオリジナルは米アレグロ3113(1954年初出)と言われていたが、1951年に米アレグロの前身レーベルであるロイヤル(Royale)から、1218という番号でFranz

R.Friedl指揮Berlin Symphony

Orchestraによる演奏として発売されており(指揮者名はこちらも偽名)、各楽章の会場ノイズが一致することから、英アレグロ=ロイヤル(=米アレグロ)が同一演奏であることが分かった。

これにより、英アレグロは初出の米アレグロ盤と同一演奏ではないという説は否定され、また、一部中古盤ショップが主張したシルヴェストリ指揮ベルリン・フィル(1960年録音)による演奏という説も併せて否定された。

ところでロイヤル1218盤の演奏は、英アレグロ盤と比較するとかなり印象が異なる。1950年代初頭、LP初期のアメリカでは、コロンビアやRCAなど大手レコード会社の以外にも中小のレコードプレス会社が数多くあり、技術水準にもばらつきがあったとされる。廉価盤として販売されたロイヤル盤も一流とはいえない会社によって製造されたと思われ、製盤技術の低さをカバーするため(=針飛びを防ぐため)ダイナミックレンジを抑え、低域をカットした中高域中心のナローレンジな音作りとなっている。低域が控えめなせいもあり、優れた演奏ではあるが、英アレグロ盤よりも軽量級の印象。また、レコードの材質が悪くノイズやひずみが多いためか、余裕のないヒステリックな演奏として聞こえ、演奏の印象を悪くしている。

これに対して英アレグロ盤は、LP製造技術が安定期に入った1964年の発売だけに盤質は一定水準を保っており、マスターテープの情報を十分に伝えていると思われる。ただし、英アレグロ盤の特徴的といえる過剰な低域がオリジナルマスターによるものか、英アレグロがイコライジングで「演出」したものかは不明だが、オリジナルマスターの録音の古さを補うため、敢えて補正(演出)を行った可能性が高い。

米ロイヤル/アレグロ盤発売当時は、アメリカの多くのマイナーレコード会社が競ってドイツなどの放送局から録音テープを買い付ける一方、演奏家による権利の許諾を逃れるために架空の演奏家名を付けたLPを発売していた。米ロイヤル/アレグロ盤も、発売されたほぼすべてが偽名の演奏家によるものだが、アメリカの研究者Ernst

A. Lumpeによって、多くの盤の実際の演奏家が特定され、大半が第二次世界大戦中から戦後にかけてのドイツの放送局由来の音源であることが判明している。

先の演出過剰が推測されるとはいえ、かなり優れた指揮者による演奏であることになる。1940年代半ば~1950年頃にドイツで活動した指揮者は数多い一方、有能でも正式なレコード録音を行わなかった者も多く、ドイツの放送局から英アレグロ盤と同一演奏の音源が発見されない限り、演奏家の特定は困難である。

現時点でほぼ推定できることは、第二次世界大戦中~1950年初頭までの放送局によるライブ録音。オーケストラは不明だが、ドイツ各地の団体であることは確実。指揮者は二流ではなく、ライブでは時に豹変する熱演タイプ(アーベントロート、若き日のチェリビダッケ、シェルヘン、ベーム?など・・・・)といったところであろうか。

●マタチッチ 音質良好ステレオ・ライブ ベートーヴェン「田園」ナポリ・スカルラッティ管

オルガヌム110083AL

ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」、エグモント序曲

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮ナポリ・イタリア放送スカルラッティ管弦楽団

1962年2月13日(田園)、1961年1月4日(エグモント序曲)

ナポリ音楽院大ホール

ライブ、ステレオ/モノラル

「田園」はステレオ、エグモント序曲はモノラル。いずれもライブ録音だが音質は良好。特にステレオの「田園」は優秀。音はつややかでステレオの分離も良好。バランスも申し分なく会場ノイズもほぼ皆無。エグモントもモノラルながら鑑賞に全く問題ないレベル。こちらも会場ノイズはほぼ皆無。イタリア放送では、ラジオ番組収録の際の聴衆には「風邪を引いていないこと、咳をしないこと」を条件に観覧させていたと言われ、当演奏でも楽章間で咳払いをする聴衆に周囲の者が「シーッ」と注意している。イタリアのオペラハウスでもよく見かける光景だ。

一般にイタリア放送(RAI)の録音は、ミケランジェリの協奏曲ライブ録音などに聴くように、レンジの狭い貧相でひからびた音質か、リミッターをかけすぎたり、管弦楽各セクションのマイクバランスが悪いものが少なくない。声楽は意外に良好であることが多く、やはりオペラの国でオーケストラの国ではないのだろう。特にナポリのスカルラッティ管の放送録音は問題が多いが、当CDに聴くマタチッチの録音は奇跡的ともいえる優秀録音。スカルラッティ管は小編成の室内管弦楽団で、会場のナポリ音楽院は大ホールとは言うもののステージは狭く、演奏者は50~60人程度と思われるが、マタチッチの演奏を聴く限り少人数であることのハンディキャップは感じられず、十分な音量を保ち、充実した演奏を繰り広げている。モノラルのエグモント序曲は「田園」よりもさらに重厚な演奏を行っており、マタチッチのマジックかもしれない。イタリア放送はステレオ録音の導入が早く、1960年頃のミラノから始まり、ナポリでは1961年頃から稼働し始めたと思われ、当CDの2曲はその移行期に当たるが、ステレオ導入当初の「田園」でも、すでにステレオ用マイクセッティングは確立されていたようだ。ただし、「田園」の原テープは(おそらく)コピーの際に誤って左右チャンネルを逆に記録しており修正。また、セッティングがオンマイク過ぎるため、各セクションがブレンドするように若干距離を空ける調整を行っている。エグモント序曲は、劇音楽全曲演奏からの抜粋である。

マタチッチは当時61~62歳の働き盛り。1950年代後半からドレスデンやベルリンなど東独の歌劇場にしばしば客演を行い、1959年にはバイロイトで「ローエングリン」を指揮、1961年にはフランクフルト歌劇場の首席指揮者に就任、同年ローマ歌劇場でワーグナー「リング」を指揮するなど、充実した活動を行っていた。イタリア各地の放送オケへの客演も頻繁に行われ、ナポリにおける当演奏もその一環であろう。後年のようなスケールの巨大さはないものの、決して一流とはいえないスカルラッティ管の弱点を巧みにカバーし(ホルンがいささか頼りないが)、上質なオケであるかのように変身させ、マタチッチ独自の刻印を押した演奏を行っている。

マタチッチは「田園」を1967年NHK交響楽団、1982年ローザンヌ室内管弦楽団とライブ録音していたが、「エグモント序曲」は当CDが唯一の録音と思われる。

●エーリヒ・クライバー ドイツ・フォックス録音集1924-1927

オルガヌム110084AL

CD1

ハイドン 交響曲第100番「軍隊」

モーツァルト 管楽セレナーデ第11番

CD2

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」第1幕序曲、第3幕序曲

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲、楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

ヨハン・シュトラウス2世 ワルツ「美しき青きドナウ」

エーリヒ・クライバー指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団、ベルリン国立歌劇場管弦楽団管楽八重奏団(M.Balnemones、O.Brandt、L.Kohl、P.Rembt、L.Scherwein、G.Schreiber、A.Stengl、

G.Zell)

1927年8月(ハイドン)、1924年12月(モーツァルト)、1926年7月(ウェーバー)、1927年4月(タンホイザー)、1926年1月(マイスタージンガー)、1925年5~7月(シュトラウス)、ベルリン

モノラル

CD-R2枚組。カルロス・クライバーの父、エーリヒの初期録音集。78回転SP(シェラック盤)からの復刻。マイクロフォンを使用したいわゆる電気式録音は1925年頃に実用化されたが、当CDにはそれ以前の録音方式であるアコースティック(ラッパ)録音も含み、1924年のモーツァルト、1925年のシュトラウスがそれに当たる。

独フォックスは1921年から1929年まで存続したレコード・レーベル。クラシックからポピュラーまで幅広く録音を行ったが、小規模で経営は不安定だったらしく世界恐慌発生以前に破産し活動を停止してしまった。VOXとはラテン語で声・音の意味で、第二次世界大戦後、アメリカで設立された同名のレーベルとは無関係である。

同社は、一説には1924年に世界初の電気式録音レコードを発売したとも言われているが、当CDのモーツァルトなどは該当しないと思われる。また電気式録音といっても米ウェスタンエレクトリックが開発した、今日でも一般的なマイクロフォンによるシステムではなく、同時期に米ブランズウィックが開発した「ライト・レイ」方式と思われる(音の変化を光源が捉え、音による光の揺らぎ?を音溝に記録する。フルトヴェングラーの第1回録音の「運命」もこのシステムが使用された)。

1920年代当時のメジャーレーベルHMVやコロンビア、同じドイツのポリドールなどと比較すると、同社の録音技術水準や、今日残っている限りのシェラック盤の質は良好とは言い難く、CD復刻は困難を極めた。電気式録音初期のウェーバーとワーグナーの4曲はサーフェイス(スクラッチ)ノイズが多く、強音で音割れやひずみが発生する上、バランスが悪く低音不足という貧弱な音質。ノイズ処理とイコライジングによる補正を入念に行った結果、一応はクライバーの演奏意図は聴き取れるレベルとなった。一方、アコースティック録音のモーツァルトとシュトラウスは、旧方式の限界はあるが技術的に安定期にあり、悪い(古い)ながらも安心して音楽を楽しめる。モーツァルトは弦を伴わない管楽器のアンサンブルというアコースティック録音向きの編成であることも有利に働いている。シュトラウスも予想外によく録れている。ハイドンについては、他の録音とは一線を画す良好な音質。といっても1927年としてはやや物足りないが、同年4月のタンホイザー録音後、7月のハイドン録音までの間に新たな録音機材が導入されたものと思われ、ようやく当時の録音水準の末席に追いついた感がある。なお、シェラック盤4面に収めるためか、残念ながら第1楽章の序奏部がカットされ主部から開始されている。SP時代にしばしば行われた悪癖である。モーツァルト、シュトラウス、ハイドンはいずれもサーフェイスノイズが盛大だったため、鑑賞の妨げにならない程度に軽減した。

エーリヒ・クライバーは、録音当時30歳代の若さでベルリン国立歌劇場の音楽監督の地位にあり、ベルリン・フィルの常任指揮者フルトヴェングラーと並ぶベルリン音楽界を代表する存在であった。ちなみに当時ブルーノ・ワルターは格下の市立歌劇場音楽監督、クレンペラーは国立歌劇場の第二歌劇場ともいえるクロール劇場の音楽監督に過ぎず、クライバーの名声の高さがうかがわれる。

1923年から27年の間、クライバーとベルリン国立歌劇場管はフォックス・レーベルにシェラック盤50面(25枚)ほどの録音を残したが、LPやCDに復刻されたものは少ない。録音技術の低さ、盤質の悪さなど、現代の鑑賞に堪える商品としては問題が多いからであろう。また、(フォックスとの契約終了後?)1927年からはポリドール(ドイツ・グラモフォン)とのレコーディングが開始され、良好な音質の録音が残されたこともある。しかし、フォックスには再録音されなかったレパートリーも多く含むため、当CDは貴重といえる。

ちなみにクライバーに師事した近衛秀麿は、1935年新交響楽団と日本コロムビアに「青きドナウ」を録音した際、見学していた野村あらえびすに、緩やかなテンポについて「どうです。クライバーに似てるでしょう?」と語ったという。近衛はフォックス盤を購入して参考にしたとのことだが、当CDの同曲がそれに当たる。

クライバーは1931年、「青きドナウ」をベルリン・フィルと独テレフンケンにスタジオ録音したが、それ以外の当CDの曲目は唯一の録音である。

●ムラヴィンスキー/チェコ・フィル ライブ チャイコフスキー 交響曲第4番ほか

オルガヌム110085AL

チャイコフスキー 交響曲第4番

ベートーヴェン 交響曲第4番

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1957年6月3日、1955年6月3日、プラハ・スメタナ・ホール

モノラル ライブ

※2曲とも「プラハの春」音楽祭におけるライブ。放送局由来と思われる音源であるためか、2曲とも年代の水準を超える良好な音質。2年古い1955年のベートーヴェンの方がより良好に感じるが、マイクセッティングの相違により残響がやや多めに入っているからであろう。いずれにしても鑑賞には全く問題ないレベル。会場ノイズもほとんどない。

ムラヴィンスキーは、1946年以降6回にわたって「プラハの春音楽祭」で公演を行ったが、当然ながら大半はレニングラード・フィルと同行しており。チェコ・フィルとのチャイコフスキーの録音は、ロシア(当時はソ連)以外のオーケストラを指揮した希少な例。ムラヴィンスキーは1946年、1947年と当ディスクの1957年にチェコ・フィルと共演しており、おそらくムラヴィンスキーが振った唯一の外国オーケストラと思われる。

1957年のプログラムは、5月30日に続く同一曲目の公演で、ムソルグスキーのホヴァンシチナ前奏曲、ダヴィード・オイストラフ独奏でショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番、休憩を挟んでチャイコフスキーというもの。チャイコフスキーの交響曲第4番については、ムラヴィンスキーは1950年代後半から同曲を自らのレパートリーから外しつつあり、この点でも貴重である。1955年は、前半にベートーヴェン、後半はショスタコーヴィチの交響曲第10番という典型的な「ムラヴィンスキー・プログラム」。

ちなみに1960年にムラヴィンスキーがドイツ・グラモフォン(DG)に同曲を含むチャイコフスキーの後期交響曲3曲をスタジオ録音した際、日本グラモフォン(ポリドール)による後期交響曲3曲LPセットの発売予告広告には「引き続き交響曲第1番~3番も録音予定」とうたわれており、DGには交響曲全集とする計画があったと思われる。しかし、上記のような事情があった第4番を録音させた上に、ムラヴィンスキー自身1940年代中期以降取り上げていない第1番~3番も録音させることは(そもそも第3番は演奏した記録がない)、当時のレコード会社(とソ連政府?)の強大な力を持ってしても不可能だったようだ。

ムラヴィンスキーは当ディスク以外に、チャイコフスキーの交響曲第4番を1957年露メロディアに、1960年DGにスタジオ録音していたほか、1959年にソビエト国立響とライブ録音していた(アウローラMK.30003として発売済み)。また、ベートーヴェンの交響曲第4番を1949年メロディアにスタジオ録音したほか、1972年、1973年4月、1973年5月にライブ録音していた。

●リュセット・デカーヴ 仏グラモフォンほかSP復刻

ファリャ「スペインの庭の夜」、シャブリエ、ドビュッシー、ラヴェルほか

オルガヌム110086AL

ファリャ 交響的印象「スペインの庭の夜」

シャブリエ 「気まぐれなブーレ」

ドビュッシー 「前奏曲集第2巻」から第12曲「花火」

ラヴェル 「水の戯れ」、組曲「鏡」から「道化師の朝の歌」

ピエルネ 演奏会用練習曲

リュセット・デカーヴ(ピアノ)

ウージェーヌ・ビゴー指揮パリ音楽院管弦楽団(ファリャ)

1939~1946年、パリ・アルベール・スタジオ

仏EMI(ディスク・グラモフォン、VSM)録音

モノラル

※フランスの名女流リュセット・デカーヴによる戦前・戦後期の78回転SP録音集。おそらく大半が初復刻と思われる。1939年録音のファリャはわずかにスクラッチノイズが残るが、低レベルでソフトな音質のノイズであるため鑑賞に支障はないだろう。ただ、オリジナル録音は、ピアノはクリアに録れているものの、管弦楽についてはやや不明瞭であまり優秀といえず、78回転のシェラック盤では、ファリャの印象主義的で微妙な音色を収録するには限界があったようだ。一方、シャブリエほかのピアノ独奏曲はほとんどノイズレスで、当時としては優秀録音といえる。第二次世界大戦を挟んだ時期でもあり、特に戦中や終戦直後はシェラックなどの原材料不足や品質低下があったと言われるが、さすがにメジャーレーベルの技術力と品質の高さを感じさせる。

なお、ファリャの「スペインの庭の夜」は、現代の日本では頻繁に演奏される作品ではないが、第二次世界大戦前後のフランスでは人気曲だったらしく、ハスキル、カサドシュ、ノヴァエス、ブランカール、レリア・グッソー、イヴォンヌ・ロリオなどパリ音楽院出身の多くのピアニストが録音を残している。ちなみに同作品の初レコーディングは1928年仏VSMによるアリーヌ・ヴァン・バレンツェン、ピエロ・コッポラ指揮盤らしく、次いで1929年スペイン・コロンビアによるエルネスト・アルフテル(ファリャの弟子)、マヌエル・ナバーロ指揮盤、デカーヴ盤はそれに次ぐ録音と思われる。

リュセット・デカーヴ(1906~1993)はパリ出身。芸術家との交流も多い家庭で育ち、パリ音楽院でマルグリット・ロンやイーヴ・ナットに師事。1923年にプルミエ・プリを獲得後は同音楽院で教育に携わり、数多くの著名演奏家を輩出した。また演奏家としては同時代の作品紹介に力を注ぎ、プロコフィエフのピアノ協奏曲第3番フランス初演、ジョリヴェのピアノ協奏曲(いわゆる赤道コンチェルト)世界初演など、多くの新作紹介を行った。

パリ音楽院出身の女流ピアニストということで、グラン・ダーム(grande

dame、貴婦人・名声のある女性の意)といわれるフランス系女流ピアニストの一人になぞらえられるが、当然ながら様々なタイプの者がおり、デカーヴは教育と同時代作品の紹介に活動の中心があった点で、敢えて言えばマルセル・メイエル(6人組の女神と言われた)やイヴォンヌ・ロリオ(メシアン夫人)に近い存在かもしれない。

レコーディングは多いとはいえないが、1920年代(10歳代半ば)に行ったヴァイオリン小品のピアノ伴奏がおそらく初録音と思われ、その後、LPモノラル期の1950年代半ばまで断続的に行った。ただし、室内楽・歌曲の伴奏や戦後まもなくフランス・デッカに録音したシューマン「子供の情景」、モーツァルト生誕200年記念として仏パテが企画した「パリのモーツァルト」に収めた変奏曲変ホ長調K.354を除けば、多くがフランス系の近現代作品が大半であることは、上記の演奏活動と同様だ。

同時代の作品の初演は過去の演奏例がないため、作曲家本人から助言が得られるとはいえ、作品の本質を的確に把握する能力が求められる。ファリャの作品についても1916年の初演から23年後の録音であり、現代に例えれば1990年代の作品ということになるが、1939年当時、デカーヴは今日の視点でも違和感のない演奏を行っていたことが分かる。

日本ではSP期に当ディスクのファリャ、LP初期にデュクレテ・トムソン原盤でジョリヴェのピアノ協奏曲が発売されていたが、ジョリヴェは初演時の賛否両論によって話題となったものの、演奏家には注目されずに終わり、その後は、エラート原盤によるラヴェルのピアノ三重奏曲が、デカーヴを聴くことができる唯一のLPであった。

近年では、一般に初版・初期プレス中古LPの評価が高まるにつれて、デカーヴが1950年代に仏ヴェルサイユ・レーベルに録音したルーセルやオネゲルのピアノ曲集が高価に取引されるなど、知名度も高まり再評価されつつある。

デカーヴは、上記ディスク以外に、ファリャの「スペインの庭の夜」を当録音の3か月前、1939年3月にも録音したが未発売に終わっている(原盤トラブルか演奏家による発売不承認だろう)。また、その他のピアノ作品はおそらく唯一の録音と思われる。

●モントゥー/フランス国立放送管ライブ

フランク 交響曲、ワーグナー マイスタージンガー前奏曲

オルガヌム110087AL

フランク 交響曲 ニ短調

ワーグナー ニュルンベルクのマイスタージンガー 第1幕への前奏曲

ピエール・モントゥー指揮フランス国立放送管弦楽団

1958年9月24日、パリ・シャンゼリゼ劇場

モノラル ライブ

※フランス国立放送によるライブ録音。フランクはモントゥーが数度のレコーディングを行った得意のレパートリーだが、当ディスクはフランスのオーケストラを指揮したおそらく唯一の録音である。既出の海外盤CDよりもオリジナルに近い音源を使用することで音質が向上し、より生々しく臨場感がある。ただし、ラジオ放送用にダイナミックレンジが圧縮されており、フォルティッシモが抑えられて弱音と強音の差が小さく、いささか迫力不足だったため、フランクではレベル拡大などの調整を行っている。一方、ワーグナーは、同じ日の演奏会であるからマイクセッティングに大きな違いはないと思われるが、フランクに比べてバランスが悪く、金管が突出気味で騒がしい一方、各セクション同士がブレンドせずにばらばらに鳴っている感があったため、イコライジングでバランスを取り直した結果、ようやくワーグナーらしい音楽が聴けるようになった。

一般に当時のフランス国立放送の録音スタイルとして、マイクが楽器に近く、解像度は高い反面、残響は少なめでドライな音質となる傾向がある。結果としてフランクやフォーレ、ドビュッシーなど自国作品の録音には適しているようだが、ワーグナーを始めとするドイツ系作品にはマスとしての響きが乏しく違和感がある。フランク本人は、ワーグナーなどドイツ音楽の影響が大きかったはずだが、作品自体はあくまでラテン的・フランス的であるということが、録音を通しても理解できるところが興味深い。

モントゥー自身はベートーヴェンやブラームス、ワーグナーを好んでおり、ドイツ的ともいえるオーソドックスな演奏を行っているはずだが、録音スタイルによってこれほどまでに印象が変わるという好例(悪例?)だ。

当日の演奏会は、マイスタージンガー前奏曲、フランクの交響曲、おそらく休憩を挟んでロベール・カサドシュ独奏でモーツァルトのピアノ協奏曲第24番、エルガー「エニグマ」変奏曲という、やや長めのプログラム。「エニグマ」はモントゥーお気に入りのレパートリーだが、当時のフランスではまだなじみが薄い作品だっただろう。

フランス出身のモントゥーだが、1935年のパリ交響楽団常任指揮者退任後は、生涯フランスのオーケストラにポジションを得ることはなかった。サンフランシスコ響音楽監督やコンセルトヘボウ第一指揮者の仕事が多忙な理由もあっただろうが、フランスでは多くのオーケストラの経営が不安定で楽員が固定せず(先のパリ交響楽団も経営難で活動停止した)、3回のリハーサルに3人の奏者が交代で参加するような慣習?(アルバイトに行っているのだ)も日常的で、1956年、モントゥーとパリ音楽院管弦楽団が英デッカにストラヴィンスキーの三大バレエをレコーディングした際も、録音終了後、モントゥーはデッカのプロデューサー・ジョン・カルショウに「次にレコーディングするときは、できればウィーンがロンドンのオーケストラにしていただきたい」と希望を述べたという。クリュイタンスやミュンシュであればフランスのオーケストラの現状に、鷹揚(いい加減?)に対応したかもしれないが、モントゥーは我慢がならなかったのだろう。

そのような状況の中でフランス国立放送管弦楽団は、モントゥーが唯一許容できるフランスのオーケストラだったようで、頻繁に客演を繰り返した。当時のパリでは、フランス国立放送管は、オペラ座管弦楽団を除けば唯一の公営オーケストラであり(パリ音楽院管弦楽団も音楽院楽友協会という半官半民のような不安定な団体が運営)、放送オーケストラという性格から、あらゆるレパートリーにも対応できる柔軟性も備えていたと思われる。ただし、指揮者陣にはアンゲルブレシュトやローザンタールほか、トニー・オーバン、モーリス・ル・ルーなどベテランから中堅・若手がひしめいており、さすがのモントゥーも割り込む余地が(その気も)なかったかもしれない。

モントゥーは上記録音のほかに、フランクの交響曲を1941年と1950年サンフランシスコ響と米RCAに、1961年シカゴ響と同じく米RCAにスタジオ録音したほか、1943年ニューヨーク・フィル、1946年サンフランシスコ響とライブ録音していた。また、マイスタージンガー第1幕への前奏曲を1947年サンフランシスコ響、1963年ロンドン響とライブ録音していた。

●セル/コンセルトヘボウ管、クリーヴランド管 高音質ステレオ・ライブ

シベリウス 交響曲第2番・第7番

オルガヌム110088AL

シベリウス 交響曲第2番、第7番

ジョージ・セル指揮

コンセルトヘボウ管弦楽団(第2番)、クリーヴランド管弦楽団(第7番)

1964年11月26日、アムステルダム・コンセルトヘボウ

1965年5月23日、ヘルシンキ・Bエキシビション・ホール

ステレオ ライブ

※2曲とも非常に優れた音質のステレオ・ライブ録音。それぞれ放送局保管音源からのディスク化。第2番はオランダ公共放送VARAによる収録。放送におけるコンセルトヘボウ管のステレオ収録は1964年初頭からスタートしたようだが、同年7月に収録されたクレンペラー指揮のベートーヴェン第9録音(オルガヌム110061で発売済み)に比べると、ステレオ・セパレーションの明確化やダイナミックレンジの拡大など、わずか4か月の間に長足の進歩を遂げている。試行錯誤中の偶然の成功例かもしれないが、当時のメジャーレーベルのレコード録音に匹敵する高音質である。もちろん正規のスタジオ録音に比べてマイクセッティングに制約があり、やや音像が遠い感じもあるが、豊かな残響を取り込む一方で細かい音もよく拾っており、当時のオランダ・フィリップスなどの録音よりも、コンセルトヘボウの音響の特徴をよく捉えている。実際の客席で聴く音響に近いかもしれない。会場ノイズは極小。なお、オリジナル音源はオーケストラの広大なダイナミックレンジを忠実に収録しており、弱音と強音の差が甚だしいため、当ディスクでは家庭での鑑賞を考慮し、わずかではあるがコンプレッサーでレンジを圧縮した。一方、第7番はフィンランド国営放送による収録。録音会場は、さすがにコンセルトヘボウほど優れた音響特性は持っていないが、1965年という年代の前提がなくても十分に優秀な音質。バランスも申し分ない。当時は西ドイツでも放送録音は依然としてモノラルが主流であり、フィンランド国営放送は技術的に進んでいたようだ。こちらも会場ノイズはほとんど聞こえない。

セルは、コンセルトヘボウ管には1936年以降、特に1950年代を中心に頻繁に客演を行い、計103回も共演した。シベリウスの交響曲第2番は、1964年11月25・26・28日に行われた定期演奏会2日目の録音。プログラムは、前半にオランダの作曲家ヘンケマンスのBarcarola

fantastica(幻想的舟歌?)、クリフォード・カーゾン独奏によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番、後半に交響曲第2番というもの。ジョージ・セルは早くからシベリウスの交響曲を取り上げていたが、正規録音として残っているのは、同年11月オランダ・フィリップスに入れた交響曲第2番のみであり、当ディスクは、そのためのリハーサルも兼ねた演奏だったと思われ、当演奏会直後にレコーディングが行われたようだ。セルとコンセルトヘボウ管は、英デッカやオランダ・フィリップスに正規録音をかなりまとめて残しているが、シベリウスの交響曲第2番の録音はなぜか地味な存在で注目されることが少ない。セルとコンセルトヘボウ管が互いの特性を消し合っているような印象があるとも言われるが、精緻かつダイナミックな当ディスクの録音がLPとして発売されていれば、そのような評価を受けることもなかったのではないだろうか。