MENU PAGE → http://www.ne.jp/asahi/classical/disc/index2.html

AURORA(アウローラ)

![]()

●音質良好新音源 ガリーナ・バリノワ

グラズノフ、ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲

アウローラAK30001

グラズノフ ヴァイオリン協奏曲

ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲

ガリーナ・バリノワ(ヴァイオリン)

ニコライ・アノーソフ、キリル・コンドラシン指揮ソビエト国立交響楽団

1952年・1949年2月28日、モスクワ

モノラル

※旧ソ連の女流バリノワによるグラズノフとヴィエニャフスキのヴァイオリン協奏曲。新たなマスターによる再発売。旧盤と同様にドイツ在住ロシア人コレクターによる音源提供で、エアチェックではなく放送局保管音源のコピーとの思われるが、旧盤よりオリジナルに近い世代の音源からのコピーと思われ、音質は大幅に向上している。

オリジナル音源の録音経緯については後述するように少々不明確な点もあるものの、いずれも聴衆を入れずに行ったセッション(スタジオ)録音でテープに収録されている。当音源はレンジが広く歪みが大幅に解消され、ヴァイオリンもつややかで、2曲とも録音年代を超えた良好な音質。ディスク化に当たっては、周波数レンジが高域が12khz止まりだったため、ソフトウェアで仮想的にCD規格上限20khz程度まで拡大、音質を損ねない範囲でヒスノイズを低減、一部乱れがあった周波数バランスを微調整、テープの損傷によるポップ・ノイズの除去等を行った結果、不満なく鑑賞できる音質とすることができた。

ガリーナ・バリノワ(1910~2006)はサンクトペテルブルク(レニングラード)生まれ。父は弁護士でアマチュア音楽家、母のマリアはピアニストでサンクトペテルブルク音楽院教授という音楽的環境の元で芸術的才能を早くから発揮し、4歳からパウル・コハンスキ、ヨゼフ・アクロンらに師事、10歳でバッハ、メンデルスゾーン、グリーグ、サラサーテの重要作品など、同年齢の子供たちとはかけ離れたレパートリーを演奏したという。1924年から2年間、パリのエコール・ノルマルでジャック・ティボーにも教えを受け、帰国後は本格的に演奏活動を開始、1937年全ソビエト音楽コンクールで第3位となったが、スターリン自身はバリノワの演奏を最も気に入っていたといわれる。その理由によるものか、1945年7月スターリンの要請を受け、第二次世界大戦終結の際のポツダム会談終了後、会談の場だったベルリン郊外ツェツィーリエン宮殿における公式晩餐会後の記念演奏会に、エミール・ギレリス、ヴラディミール・ソフロニツキーと共に出演(これに対抗してイギリスからグリラー弦楽四重奏団、アメリカからユージン・リスト、スチュアート・カニンが出演した)、ソ連を代表するヴァイオリニストとして活動した。バリノワは25曲の協奏曲を含む300曲以上のレパートリーを持っていたと言われ、一晩の演奏会でバッハ、ベートーヴェン、ブラームスの3つの協奏曲を演奏したこともあるという(少年時代のメニューインと同様だ)、1954年の「プラハの春」音楽祭や中国ほか旧共産圏諸国でも公演するなど多忙な演奏活動を行い、レコーディングも78回転SPを含め10数点以上存在する。

モスクワ・フィルとは度々共演し、1933年から1960

年までほぼ毎シーズン登場、バッハ、モーツァルト(第4番)、ベートーヴェン、ブラームス、グラズノフ、メンデルスゾーン、チャイコフスキー、シベリウスの協奏曲を演奏したという。

特にチャイコフスキーについては、ガウク(1936年)、エリアスベルク(1941、1942年)、ザンデルリンク(1947年)、ムラヴィンスキー(1948年)、ハイキン(1949年)、ロジェストヴェンスキー(1955年)と計8回演奏。1960年にバリノワが最後に共演した作品はカルウォヴィチのヴァイオリン協奏曲だった(指揮はスヴェトラーノフ)。

また1946年から1951年にかけては、ソロ・リサイタルがモスクワ音楽院大ホールで4回開催され、、小ホールのオープン後は1955年までリサイタルを毎シーズン行った。小ホールではニコライエワ、ロストロポーヴィチとのトリオなど、さまざまなアンサンブルの一員としても演奏した。

ただし、1956年からモスクワ音楽院(1958年准教授、1967年教授)で教育に携わるようになり、活動の中心が演奏から教育に移っていったらしい。その頃から入れ替わるように、オイストラフ父子やコーガンなどが国際的にコンサートやレコーディングで大活躍し始めることになるが、バリノワが40歳代後半という演奏家としての円熟期にキャリアを中断してしまったことは残念なことであった。バリノワ本人としては多忙な演奏活動・演奏旅行を嫌ったのとも想像される。また、マリア・グリンベルクのようにソ連国内では高い評価を受けていても、国外(特に西側)へのツアーが制限された演奏家は数多く、バリノワもその一人だったのかも知れない(偶然だがバリノワとグリンベルクはともに夫がスパイ容疑で銃殺刑となっている)。

当ディスクの音源はその録音経緯が不明と先に述べたが(当音源そのものは放送局由来と思われる)、グラズノフについては1952年録音で、32年後の1985年メロディアから発売されたLPがよく知られており、元は放送録音だった可能性が大きい。しかし、それ以前の1957年に日本の新世界レコード社(メロディア・レーベルの当時の日本側契約先)からLPが発売されており、1950年代中期頃までにソ連本国でもごく少数のLPがプレスされた可能性がある(日本以外の諸外国における発売は未確認)。一方、1949年録音のヴィエニャフスキについては、おそらくLPは存在せず、2002年に韓国イエダン・レーベルからCDとして発売、その後、2013年にモスクワ音楽院の自主レーベルから「初登場」としてCD発売された。このような経緯からヴィエニャフスキは放送録音であろう。

当時のソ連では、国営レコード会社メロディアと放送局それぞれの録音チームが別個に存在していたはずだが、レコード発売のためのセッション録音、放送用スタジオ録音、コンサートのライブ録音等の音源が区別されることなくレコード化・発売される傾向にあり、このように当ディスクのグラズノフとヴィエニャフスキのオリジナル音源が当初どのような目的で録音されたか不明である。

いずれにしても録音の形態を問わず、共産党当局の権限が強い当時のソ連では、演奏家の立場は軽視され、彼らが録音のプレイバックを聴き、著作物の発売・放送を承認する権利は事実上存在しなかったから、おそらく通し演奏の一発録りで、明らかにミス以外は修正なしという、ライブ録音に近い形式で録音されたのだろう。

ヴァイオリニストのイーゴリ・ベズロドニーは「ガリーナ・バリノワのコンサートはいつもエキサイティングなイベントだった。モスクワ音楽院大ホールで何か重要なことが起こっているという感覚を今でも覚えている。バリノワが演奏した多くの作品の中で、私がまず最初に挙げたいのは、当時はあまり演奏されていなかったグラズノフとシベリウスの協奏曲である」と語っており、バリノワがこれらの作品の演奏で高い評価を受けていたことが分かる。

●音質良好新音源 ガリーナ・バリノワ

アウローラAK30002

シベリウス ヴァイオリン協奏曲

カルウォヴィチ ヴァイオリン協奏曲

ガリーナ・バリノワ(ヴァイオリン)

アレクサンドル・オルロフ指揮モスクワ放送交響楽団

キリル・コンドラシン指揮ソビエト国立交響楽団

1947年・1951年、モスクワ

モノラル

※旧ソ連の女流バリノワによるシベリウスとカルウォヴィチのヴァイオリン協奏曲。新たなマスターによる再発売。旧盤と同様にドイツ在住ロシア人コレクターによる音源提供で、エアチェックではなく放送局保管音源のコピーとの思われるが、旧盤よりオリジナルに近い世代の音源からのコピーと思われ、音質は大幅に向上している。

オリジナル音源の録音経緯については後述するように不明確な点もあるものの、いずれも聴衆を入れずに行ったセッション(スタジオ)録音でテープに収録されている。当音源はレンジが広く歪みが大幅に解消され、ヴァイオリンもつややかで、特にシベリウスは1947年とは思えない良好な音質。ディスク化に当たっては、周波数レンジが高域が12khz止まりだったため、ソフトウェアで仮想的にCD規格上限20khz程度まで拡大、音質を損ねない範囲でヒスノイズを低減、一部乱れがあった周波数バランスを微調整、テープの損傷によるポップ・ノイズの除去等を行った結果、不満なく鑑賞できる音質とすることができた。

ガリーナ・バリノワ(1910~2006)はサンクトペテルブルク(レニングラード)生まれ。父は弁護士でアマチュア音楽家、母のマリアはピアニストでサンクトペテルブルク音楽院教授という音楽的環境の元で芸術的才能を早くから発揮し、4歳からパウル・コハンスキ、ヨゼフ・アクロンらに師事、10歳でバッハ、メンデルスゾーン、グリーグ、サラサーテの重要作品など、同年齢の子供たちとはかけ離れたレパートリーを演奏したという。1924年から2年間、パリのエコール・ノルマルでジャック・ティボーにも教えを受け、帰国後は本格的に演奏活動を開始、1937年全ソビエト音楽コンクールで第3位となったが、スターリン自身はバリノワの演奏を最も気に入っていたといわれる。その理由によるものか、1945年7月スターリンの要請を受け、第二次世界大戦終結の際のポツダム会談終了後、会談の場だったベルリン郊外ツェツィーリエン宮殿における公式晩餐会後の記念演奏会に、エミール・ギレリス、ヴラディミール・ソフロニツキーと共に出演(これに対抗してイギリスからグリラー弦楽四重奏団、アメリカからユージン・リスト、スチュアート・カニンが出演した)、ソ連を代表するヴァイオリニストとして活動した。バリノワは25曲の協奏曲を含む300曲以上のレパートリーを持っていたと言われ、一晩の演奏会でバッハ、ベートーヴェン、ブラームスの3つの協奏曲を演奏したこともあるという(少年時代のメニューインと同様だ)、1954年の「プラハの春」音楽祭や中国ほか旧共産圏諸国でも公演するなど多忙な演奏活動を行い、レコーディングも78回転SPを含め10数点以上存在する。

モスクワ・フィルとは度々共演し、1933年から1960

年までほぼ毎シーズン登場、バッハ、モーツァルト(第4番)、ベートーヴェン、ブラームス、グラズノフ、メンデルスゾーン、チャイコフスキー、シベリウスの協奏曲を演奏したという。

特にチャイコフスキーについては、ガウク(1936年)、エリアスベルク(1941、1942年)、ザンデルリンク(1947年)、ムラヴィンスキー(1948年)、ハイキン(1949年)、ロジェストヴェンスキー(1955年)と計8回演奏。1960年にバリノワが最後に共演した作品は奇しくも当ディスクに聴くカルウォヴィチのヴァイオリン協奏曲だった(指揮はスヴェトラーノフ)。

また1946年から1951年にかけては、ソロ・リサイタルがモスクワ音楽院大ホールで4回開催され、、小ホールのオープン後は1955年までリサイタルを毎シーズン行った。小ホールではニコライエワ、ロストロポーヴィチとのトリオなど、さまざまなアンサンブルの一員としても演奏した。

ただし、1956年からモスクワ音楽院(1958年准教授、1967年教授)で教育に携わるようになり、活動の中心が演奏から教育に移っていったらしい。その頃から入れ替わるように、オイストラフ父子やコーガンなどが国際的にコンサートやレコーディングで大活躍し始めることになるが、バリノワが40歳代後半という演奏家としての円熟期にキャリアを中断してしまったことは残念なことであった。バリノワ本人としては多忙な演奏活動・演奏旅行を嫌ったのとも想像される。また、マリア・グリンベルクのようにソ連国内では高い評価を受けていても、国外(特に西側)へのツアーが制限された演奏家は数多く、バリノワもその一人だったのかも知れない(偶然だがバリノワとグリンベルクはともに夫がスパイ容疑で銃殺刑となっている)。

ちなみにカルウォヴィッチ(1876~1909年)はポーランドの作曲家。ヴァイオリン協奏曲は後期ロマン派・民族楽派風で親しみやすい作品。LPではウィウコミルスカのポーランド・ムザ録音が知られているが、上記のように、バリノワはモスクワ放送響との最後の共演でも同曲を取り上げており、得意とする作品だったのだろう。

当ディスクの音源はその録音経緯が不明と先に述べたが(当音源そのものは放送局由来と思われる)、カルウォヴィチについては1951年に録音され、1952年にオールド・メロディア・レーベルでLP発売されており、一応はレコード発売を前提に録音されたように思える。一方、1947年録音のシベリウスについては、確実に存在する最初のLPは1985年発売となっており、レコード化を前提としない放送録音だった可能性がある。しかし、シベリウス(1957年没)が存命中にバリノワによる同曲のレコードを聴いて絶賛したという記述もあり、1950年代後半までにごく少数のLP(SP?)がプレスされた可能性は否定できない。当時のソ連では、国営レコード会社メロディアと放送局それぞれの録音チームが別個に存在していたはずだが、レコード発売のためのセッション録音、放送用スタジオ録音、コンサートのライブ録音等の音源が区別されることなくレコード化・発売される傾向にあり、当ディスクのシベリウスとカルウォヴィチのオリジナル音源が当初どのような目的で録音されたか不明である。

いずれにしても録音の形態を問わず、共産党当局の権限が強い当時のソ連では、演奏家の立場は軽視され、彼らが録音のプレイバックを聴き、著作物の発売・放送を承認する権利は事実上存在しなかったから、おそらく通し演奏の一発録りで、明らかにミス以外は修正なしという、ライブ録音に近い形式で録音されたのだろう。

カルウォヴィチのLPは米ウェストミンスターでもライセンス販売されたが、珍しい作品の録音であるという評価が優先し、かつ競合盤が少ないこともあって演奏自体の価値は注目されなかった。一方、シベリウスも一般に入手可能だったLPは先の1985年発売メロディア盤、CDは1994年発売チェコ・マルチソニック盤(モスクワ・ラジオのライセンス)のみであり、その存在が広く一般に知られているとは言いがたい状況である。しかし仮に、1950年代中頃までにシベリウスのLPがソ西欧諸国に流通していたら、ハイフェッツやヌヴー、ウィックス盤等と並んで同曲の代表的レコーディングに数えられたに違いない。

●ムラヴィンスキー ソビエト国立響ライブ チャイコフスキー 交響曲第4番 シューベルト「未完成」ほか

アウローラMK.30003

ウェーバー「オイリアンテ」序曲

シューベルト 交響曲第7(8)番「未完成」

チャイコフスキー 交響曲第4番

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮ソビエト国立交響楽団

1959年5月6日、モスクワ音楽院大ホール

モノラル ライブ

※ムラヴィンスキーがソビエト国立響を客演した際の記録。20年ほど前に4月24日の録音として発売された海外盤と同一演奏と思われる。4月24日には演奏会の記録がなく、リハーサルの録音ではないかと推定されたが、実際は聴衆のノイズや拍手も入った5月6日の演奏会ライブである。

録音は、当時のソ連における放送・ライブ録音の平均レベルだが、鑑賞には十分堪える状態。既発盤に比べて音量レベルの不安定さがなくなり、ドロップアウトが極小になるなど、音質上の不備が改善されている。

ムラヴィンスキーは上記録音のほかに、オイリアンテ序曲を1948年にスタジオ録音、「未完成」を1977年、1978年4月と6月にライブ録音、チャイコフスキー交響曲第4番を1957年と1960年にスタジオ録音していた。

ムラヴィンスキーは、1950年代後半からチャイコフスキー交響曲第4番を自身のレパートリーから外しつつあり、1960年DGGへのスタジオ録音はほとんど最後の演奏機会といわれている。直前にあたる本CDのライブは貴重。

●ムラヴィンスキー ライブ 新音源によるベルリオーズ 幻想交響曲

アウローラMK.30004

ベルリオーズ 幻想交響曲

ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1960年2月26日、レニングラード・フィルハーモニー・ホール

モノラル ライブ

※現在確認されているムラヴィンスキー唯一の幻想交響曲(ほかにSP録音で抜粋が存在)。従来リリースされていたCDは、周波数レンジが狭く低音不足のエアチェック録音だったが、本CD-Rはそれとは別音源による豊かな音響。当時のソ連の放送録音の水準を上回る。

●リヒテル ライブ ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番、

サン・サーンス ピアノ協奏曲第5番

アウローラMK.30005

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番

サン・サーンス ピアノ協奏曲第5番

スビャトスラフ・リヒテル

ニコライ・アノーソフ指揮ソビエト国立交響楽団

キリル・コンドラシン指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1948年5月19日、モスクワ音楽院大ホール

1955年4月3日、レニングラード・フィルハーモニー・ホール

モノラル ライブ

※ラフマニノフは、リヒテル33歳の時の記録で、現在確認されている最も初期の録音。リヒテルの師ネイガウス60歳を記念したコンサートにおけるライブ録音で、日付は4月30日が正しい。この演奏会では師ネイガウス独奏によるショパン協奏曲第1番も演奏された。年代を考慮すると録音は予想外に良好。サン・サーンスは当録音のほか1950年頃にメロディアにスタジオ録音していた。

●ガウク指揮 ロシア語歌唱によるベートーヴェン交響曲第9番

アウローラMK.30006

ベートーヴェン 交響曲第9番

ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(s)、ニーナ・ポスタヴニチェワ(ms)

ヴラディミール・イワノフスキー(t) 、イワン・ペトロフ(bs)

ソビエト国立合唱団

アレクサンドル・ガウク指揮全ソビエト・ラジオ交響楽団(モスクワ放送響)

1952年録音(オールド・メロディア原盤)モノラル

※ソ連(ロシア)初のベートーヴェン第9録音となった盤。ロシア語歌唱。ワインガルトナーの1926年英コロンビア録音も英語歌唱であり、合唱団のトレーニングの容易さから、かつては自国語で歌うことも多かったようだ。LPからの復刻であるが、ノイズは最小に抑えられている。

●リヒテル 放送/ライブ シューマン ピアノ協奏曲 ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番

アウローラMK.30007

シューマン ピアノ協奏曲

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番

スビャトスラフ・リヒテル

アレクサンドル・ガウク指揮モスクワ放送交響楽団

キリル・コンドラシン指揮モスクワ・ユース交響楽団

1948年2月10日、モスクワ放送スタジオ

1951年4月16日、モスクワ音楽院大ホール

モノラル ライブ

※シューマンは、かつて旧メロディアからLP(10インチ盤)として発売され、その後各国レーベルでもLP化された録音であるが、元は、モスクワ放送によって聴衆を入れずに行われた放送のための録音である。録音年月日も最近判明した。おそらく、第二次世界大戦の結果、ドイツから戦利品として持ち帰ったマグネトフォン・テープレコーダーまたは、そのコピー機による録音と思われ、古い録音にもかかわらずオリジナルの音質は良好だったようだ。

ただし、後年LPやCDとして再発売されるに従い、悪い意味での音質の「現代化」が行われ、残響の付加やイコライジングによる高域と低域の強調などにより、派手で硬質な音に変化していった。

今回CD化で使用される音源は、第一世代のオリジナル音源ではないと思われるが、比較的初期の状態を保った素直な音質の録音。ピアノの音が若干堅いが、不自然な強調もなく、ようやく演奏本来の姿がよみがえったといえる。十分鑑賞に堪える音質である。

ラフマニノフは、最近発見されたライブ。古い録音ではあるが、おそらくモスクワ放送による収録であり、大きなノイズや破綻もなく、一応鑑賞に堪えるレベル。既出盤よりも音につやがあるなど音質が良好で、おそらく別音源からのCD化と思われる。

この日の演奏会は、リムスキー・コルサコフとグラズノフのピアノ協奏曲、およびラフマニノフという、すべてリヒテルが関わる協奏曲プログラムだった。現在の目から見ると異様に思えるが、一方では極めて贅沢な演奏会ともいえる。

リヒテルとコンドラシン指揮モスクワ・ユース響は、1950年と1952年に、リムスキー・コルサコフとグラズノフのピアノ協奏曲をいずれもライブ録音し、メロディアからLPが発売された。このような経緯を見ると、1951年のラフマニノフもLP化の予定があったのかもしれない。当時のソ連では、放送やライブ録音をそのままLP発売したケースが多く、政府当局の意向に対しては、演奏家の権利主張も弱かったからだ。

リヒテルは上記CD以外に、シューマンの協奏曲を、1958年独グラモフォン、1974年英EMIにスタジオ録音したほか、2または3種のライブ録音を残している。またラフマニノフの協奏曲を、1959年2月メロディアに、1959年4月に独グラモフォンにスタジオ録音したほか、1948年にライブ録音していた。1948年のライブはアウローラMK.30005で発売済みである。

●ロシアの女流ピアニスト ベックマン=シチェルビナのショパン ピアノ協奏曲第2番 ロシア作家の小品集

アウローラMK.30008

ショパン ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 作品21

リスト-アリャビエフ(原曲) ナイチンゲール

ティトフ

3つのワルツ ヘ短調、ト短調、ホ短調

バラキレフ-グリンカ(原曲) 歌曲集「ペテルブルクへの別れ」から第10曲 ひばり

アレンスキー 24の性格的小品 作品36 第13番 練習曲

チャイコフスキー 6つの小品 作品19から 第2曲 ニ長調 滑稽なスケルツォ

バラキレフ 小品 変ニ長調 庭園にて

アントン・ルビンシテイン 4つの華麗な舞曲作品14の4aから ワルツ/雑曲集作品93から 第3曲 舟歌/諸民族の舞曲集(7つの小品のアルバム)作品82から 第5曲 ワルツ

ラフマニノフ 13の前奏曲 作品32から 第5曲 ト長調

スクリャービン 5つの前奏曲 作品15から 第2曲 嬰ヘ短調

エレナ・ベックマン=シチェルビナ(pf)

ニコライ・アノーソフ指揮モスクワ放送交響楽団

1950年11月21日、モスクワ音楽院大ホール、ライブ

1948~1950年、オールド・メロディア録音

モノラル

※エレナ・ベックマン=シチェルビナ(1881~1951年)は、幼い頃、チャイコフスキーの前で演奏して絶賛され、長じてはスクリャービンのピアノ・ソナタ初演のほか、ドビュッシーやラヴェルなど近代音楽を意欲的に紹介したロシアの大ピアニスト。SP時代にはロシアでもっとも録音の多いピアニストといわれたが、現在復刻されたCDはきわめて少ない。ショパンは亡くなる1年前のライブ録音。小品は同じ日のライブ録音およびスタジオ録音。

●セル/クリーヴランド レニングラード・ライブ モーツァルトはCD初出か

アウローラMK.30009

モーツァルト 交響曲第39番

ブラームス 交響曲第3番

ドヴォルザーク スラヴ舞曲第3番

ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団

1965年5月19日

レニングラード・フィルハーモニー・大ホール

モノラル ライブ

※ブラームスとドヴォルザークは、モノラルながら非常に優秀な音質。既出CDとは異なる音源からのCD化による。当時のレニングラード放送による録音と思われるが、当時のソ連の放送局でもこれほどの優れたライブ録音を行う能力があったのだ。一方、CD初出と思われるモーツァルト(メロディアからLPが出ていたとも言われる)は、同日の録音ながらなぜかややラフ(荒れ気味)な音質だが、先のブラームスなどとの比較しての意味であり、十分鑑賞に堪える音質。すべて放送局由来の音源と思われるが、テープの保存状態やコピーや編集の経緯の違いが音質の差として出たのだろうか。

1965年春、セルとクリーヴランド管は1957年以来二度目となるヨーロッパ公演を行った。この公演では米国務省の支援を受けて初めて旧ソ連を訪問、レニングラード(サンクトペテルブルク)やキエフ、ジョージア(グルジア)、アルメニア各地で公演を行った。ちなみに、ソ連各地を訪問後、アムステルダムで行われた演奏会のライブ録音はオルガヌム110065ALで発売されている。

5月19日レニングラードの演奏会は、ウィリアム・グラント・スティルの「イン・メモリアム」、2曲目にブラームス、休憩を挟んでモーツァルトとドビュッシーの「海」、アンコールとしてロッシーニ「絹のはしご」序曲、ドヴォルザーク「スラヴ舞曲」という、通常よりかなり長大なプログラム。いずれもセルとクリーヴランド管が得意とするレパートリーが中心で、ソ連の聴衆に自らの実力をアピールしようという強い意欲を感じる。ちなみに、ドビュッシー「海」は、4月25日キエフ公演のバルトーク「管弦楽のための協奏曲」と併せて近日CD化予定である。

セルは第二次世界大戦前、レニングラード・フィルに客演した経験から、同地のフィルハーモニー大ホールを、ウィーンのムジークフェライン大ホール,アムステルダムのコンセルトヘボウと並ぶ優れた演奏会場であると語っており、このホールの音響を気に入っていたようだ。明晰な演奏を旨としたセルだが、明晰さとは相容れない残響の多いホールを好んだ点は興味深い。指揮台と客席で聴く音響の差かも知れない。

セルは、モーツァルト交響曲第39番を、いずれもクリーヴランド管と1947年米CBS、1955年米ミュージカル・アプリシエーション・レコード、1960年米CBSにスタジオ録音。ブラームス交響曲第3番を、1951年コンセルトヘボウ管と英デッカに、1964年クリーヴランド管と米CBSにスタジオ録音。ドヴォルザークのスラヴ舞曲第3番を、いずれもクリーヴランド管と、1947年および1962年米CBS、1970年英EMIにスタジオ録音していた。

●リヒテル/ムラヴィンスキー ライブ チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番ほか

アウローラMK.30010

チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番

プロコフィエフ ピアノ協奏曲第5番

スビャトスラフ・リヒテル(ピアノ)

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

コンスタンティン・シルヴェストリ指揮ソビエト国立交響楽団

1954年10月9日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール

1958年10月22日、モスクワ音楽院大ホール

モノラル ライブ

※当時のソ連の録音技術や事情を考慮すると、2曲とも録音年代を上回る良好な音質で、1960年代半ばのライブ録音に匹敵。チャイコフスキーのオーケストラ録音がやや堅めに感じるが、オンマイクのセッティングのためか、演奏自体が筋肉質?による理由かもしれず、いずれにしても鑑賞には全く問題ない。また会場ノイズも非常に少ない。

ところでムラヴィンスキーと共演したチャイコフスキーは録音年に少々疑問がある。確かにこの演奏はムラヴィンスキーなどの演奏会記録にも記載があるが、当時の放送局によるライブ録音としてはいささか録音が良すぎる。仮に1954年とすれば、ソ連国営メロディア・レーベル(この名称が使用されたのは後年だが)が、LP発売を予定して入念にマイクセッティングを行い収録したが、何らかの理由で発売見送りになったか、または、あくまで想像であるが、リヒテルとムラヴィンスキーは、チャイコフスキーの同曲を1959年6月21日と22日にも演奏、さらに1か月後の7月24日にスタジオ(セッション)録音していることから、当ディスクの録音年月日は1959年6月21日か22日のいずれかではないだろうか。メロディアは、放送録音やライブ録音をLP化して発売する例が多かったが、当ディスクの録音は、こちらも何らかの理由で発売が見送られ、あらためて同じ会場で聴衆を入れずに録り直したことが想像される。当ディスクの演奏と1959年のスタジオ録音を比較すると、もちろんマイクセッティングの制約がないスタジオ録音の方が細かい音を拾っており、聴衆がいないため残響も多いが、音質はよく似ている。一方、演奏については、ライブの方がテンポが若干速いようだ。当時のソ連では、当局の統制下、リヒテルやムラヴィンスキーでさえもLP発売の許諾を判断するような権限はなかったから、ソ連当局が西側諸国へのLP輸出や音源のライセンス販売を考慮して、わずかでも会場ノイズが入ったライブ録音ではなく、より完成度の高いスタジオ録音を行ったとも考えられる。事実の判明に期待したい。

一方のプロコフィエフは純粋な放送録音。前月9月27日にワルシャワでドイツ・グラモフォンに同曲をスタジオ録音した直後の演奏である。指揮のシルヴェストリは、当時はフランスやイギリスにおける活躍が目立ったが、共産圏のルーマニア出身で1958年まで同国放送管の音楽監督も務めており、ソ連への客演も頻繁に行っていたのだろう。

リヒテルは当ディスク以外に、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を1954年チェコ・スプラフォン、1959年に露メロディア、1962年ドイツ・グラモフォンにスタジオ録音していたほか、1950年3月と5月、1954年、1969年にライブ録音していた(1950年5月録音はオルガヌム110020AL、1954年録音はオルガヌム110039ALで発売済み)。また、プロコフィエフのピアノ協奏曲第5番を前記のように1958年ドイツ・グラモフォン、1972年英EMIにスタジオ録音したほか、1958年5月と9月にライブ録音していた。

●知られざる名女流ピアニスト ヴェラ・ラズモフスカヤ

ショパン・リサイタル 1959年レニングラード・ライブ

アウローラ MK.30011

ショパン

幻想ポロネーズ 変イ長調 作品61

マズルカ第26番 嬰ハ短調 作品41の4

マズルカ第37番 変イ長調 作品59の2

マズルカ第17番 変ロ短調 作品24の4

マズルカ第27番 ホ短調 作品41の1

マズルカ第32番 嬰ハ短調 作品50の3

舟歌 嬰ヘ長調 作品60

バラード第3番 変イ長調 作品47

即興曲第3番 変ト長調 作品51

夜想曲第18番 ホ長調 作品62の2

マズルカ第31番 変イ長調 作品50の2

夜想曲第5番 嬰ヘ長調 作品15の2

スケルツォ第2番 変ロ短調 作品31

夜想曲第17番 ロ長調 作品62の1

ポロネーズ第5番 嬰ヘ短調 作品44

ヴェラ・ラズモフスカヤ(ピアノ)

1959年3月24日、レニングラード・フィルハーモニー・小ホール

モノラル ライブ

※日本では存在すらほとんど知られていない往年の女流ピアニストによるオール・ショパン・リサイタルのライブ録音。ロシア人コレクター所有のプライベート・アーカイブ音源による。放送録音またはホール備え付けのマイクによる記録用保存音源のダイレクトコピーと思われ、テープトラブルによるノイズがわずかに入るものの、1950年代末のソ連録音としては良好な音質。会場ノイズも非常に少ない。ただし、マイクセッティングは万全とはいえなかったようで、低音不足とそれに比例して高音がきつく、トイピアノのように聞こえる部分もあり、スケールが小さいせせこましい演奏という印象であった。このため、イコライジングでバランスを取り直し、高音域を補完して周波数レンジを(見かけ上だが)拡大した結果、まさしくロシア・ピアニズムといえる強靱で堂々たるスケールの演奏が出現することとなった。

なおオリジナル音源は、各曲ごとに曲間がカットされており、まとめて演奏された5曲のマズルカ以外、実際の演奏曲順は不明であるため、便宜上、上記の順に並べた。

ヴェラ・ラズモフスカヤ(1904~1967)は、旧ソ連ウクライナ出身の女流ピアニスト。ネイガウスとニコラ-エフに学び、全ソビエト音楽コンクールで2位を受賞した後、レニングラード音楽院の教授を長く務めた。教育が活動の中心となったため演奏会はあまり行わなかったようだが、実力は第一級と言われた。旧ソ連では、ピアニストに限らないが、リヒテルやギレリス、オボーリンなど、一部の選ばれた者のみが世界的に活動して名声を得る一方、ソフロニツキーやヴェデルニコフ、ユーディナ、グリンベルクなどのように、ほぼ国内の演奏活動のみに制限され、生前に実力が国際的に広く知られることなく終わった者も多かった。ラズモフスカヤもそのような一人であり、レコードも、ショパンとスクリャービンを収録した10インチLPが1点あったのみと思われる。

●リヒテル ライブ ラフマニノフ グラズノフ ピアノ協奏曲第1番ほか

アウローラMK.30012

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第1番

グラズノフ ピアノ協奏曲第1番

スビャトスラフ・リヒテル(ピアノ)

クルト・ザンデルリンク指揮モスクワ放送交響楽団

カール・エリアスベルク指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1955年2月16日、モスクワ音楽院大ホール

1952年3月17日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール

モノラル ライブ/スタジオ・ライブ

※ラフマニノフはライブ録音、グラズノフは聴衆を入れずに行った放送録音。ラフマニノフの方が3年後の録音だが、マイク・セッティングに制約があったせいか、オリジナル音源は、ピアノはクリアに録れているもののオーケストラはやや不明瞭で音量レベルも低い状態であった。このためマスタリングによりピアノとオーケストラのバランスを調整し、イコライジング等でより明快に響くように改善した。グラズノフは、年代相応に音質自体は古いものの、放送のための録音でありバランスも良好。2曲ともストレスなく鑑賞できる状態となっている。

いずれもリヒテルが後年自身のレパートリーから外した作品。ラフマニノフは当ディスクの録音の2日後、同じ指揮者とオーケストラでスタジオ(セッション)録音しており、正式なレコーディングのための「リハーサル」だったようだ。グラズノフも同年12月にコンドラシン指揮でスタジオ録音しており、こちらもレコーディングのための準備か。リヒテルの伝記によればグラズノフの協奏曲は「5日で習得しなければならなかった」とあり、それが当ディスクの録音のためだったかもしれない。リヒテルは1950年にもリムスキー・コルサコフの協奏曲をスタジオ録音しており、自国作品をレコーディングするというソ連当局の方針のようにも思われるが、先の伝記では、リヒテル自身グラズノフやリムスキー・コルサコフの作品を好んでいたとのことで、録音の経緯はよく分からない。

いずれにしても当ディスクの2作品は「傑作」とは言い難いが、リヒテルの演奏では、特にラフマニノフは彼のピアノ協奏曲第2番や第3番に匹敵する立派な作品に聴こえる。ちなみにラフマニノフの第1番は、1917年に作曲者自身によって大幅に改訂された版によって演奏されているが、1917年当時ラフマニノフはピアノ協奏曲第3番まで完成させており、作曲家として円熟期にあった。この時期に大幅改訂されたピアノ協奏曲第1番は、一般に言われるような「音楽院卒業試験のための習作」などではなく、大家の作品と言っても過言ではないから、リヒテルの演奏も相まって聴き映えがするのは当然かもしれない。

リヒテルは当ディスク以外に、上記のようにラフマニノフのピアノ協奏曲第1番を1959年、グラズノフのピアノ協奏曲第1番を1952年にスタジオ録音していた。

●アーベントロート/レニングラード・フィル ライブ

チャイコフスキー 交響曲第5番

アウローラ MK.30013

チャイコフスキー 交響曲第5番

ヘルマン・アーベントロート指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1954年10月31日、レニングラード・フィルハーモニー・大ホール

モノラル ライブ

※アーベントロート/レニングラード・フィルによるチャイコフスキー交響曲第5番という注目すべきディスク。同作品のアーベントロート唯一の録音と思われる。レニングラード放送局によるライブ録音だが、当時のソ連の水準を上回る好録音。マイクセッティングも適正でバランスも良好。会場ノイズもほとんど聞こえない。ただし、当時のソ連の放送録音の多くに見られるようにリミッターをかけすぎており、弱音が大きすぎる一方、フォルテやフォルティッシモが抑えられ、多くが「空振り」に終わっていたため、マスタリングによりきめ細かく復元作業を行い、ようやく本来の演奏の姿が蘇った。結果的に西ヨーロッパ諸国の同時期の放送録音と同等の音質といえる。

アーベントロートは第二次世界大戦前からレニングラードやモスクワのオーケストラに客演していたが、戦後は1951年と1954年にソ連を訪れた。ちなみに1951年にソビエト国立響を指揮したベートーヴェン第9のライブ録音や、1954年に同じくソビエト国立響、リヒテル独奏によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番がCD化されている。

当日のプログラムは前半にベートーヴェンの交響曲第1番(冒頭に序曲など小品が演奏された可能性はある)、後半にチャイコフスキー交響曲第5番というもの。アーベントロートはあくまでドイツ流のチャイコフスキー解釈を貫いているようだが、チャイコフスキーを得意とするソ連のオーケストラ、しかも交響曲第5番を名刺代わりに頻繁に演奏したムラヴィンスキーが常任指揮者を務めていたレニングラード・フィルで同曲を指揮したことは、ソ連におけるアーベントロートに対する評価が高く、信頼されていたことが想像される。もっとも、アーベントロートとムラヴィンスキーは20歳も年齢が離れており、当時アーベントロートは東独随一の大指揮者である一方、ムラヴィンスキーは名声は高かったものの50歳を過ぎたばかりの中堅という位置づけだったかもしれず(当時は先輩格のサモスードやガウクなども健在だった)、アーベントロートはあくまで客演指揮者として、たまたま同曲をプログラムに載せただけとも考えられる。ちなみにムラヴィンスキーは同年6月と12月に同フィルでチャイコフスキーの5番をとり上げており、シーズンをまたがっているとはいえ、同一年に同じ作品を三度も演奏することはやはり異例といえよう。

アーベントロートはチャイコフスキー交響曲第5番のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●アーベントロート/レニングラード・フィル 放送ライブ

チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」

アウローラ MK.30014

チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」

ヘルマン・アーベントロート指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1951年1月30日、レニングラード・フィルハーモニー・大ホール

モノラル 放送ライブ

※ドイツの巨匠アーベントロートが1951年にモスクワとレニングラードのオーケストラに客演した際、レニングラード・フィルを指揮した記録。会場ノイズや拍手がないため、聴衆を入れずに行った放送録音またはリハーサル時の録音と思われる。ただしオリジナルの状態は、放送用の録音という割には良好とはいえず、70年前の録音テープの経年劣化も加わり、過大なヒスノイズ、低音過剰、狭い周波数レンジなど問題が多かった。初期メロディア(プリ・メロディアとも言う)LPの一部には劣悪録音の盤があるが、このような状態の良くない放送録音をLPに転用したのだろう。

今回のディスク化に当たっては、ヒスノイズの低減、イコライジングによるバランス改善、周波数レンジの拡大など多くの手当を行い、とりあえずは鑑賞に堪える状態に改善した。比較は難しいが、ムラヴィンスキーによる同時期のスタジオ録音とほぼ同等レベルになったといえる。

アーベントロートは第二次世界大戦前から数回レニングラードやモスクワのオーケストラに客演しており、戦後も1951年と1954年にソ連を訪れたが、活動していた東独地域が共産化されたこともあってか、アーベントロートは戦後ソ連を訪れた最初のドイツ人指揮者だったという。

チャイコフスキーを得意とするソ連のオーケストラで、わざわざドイツ人指揮者が交響曲第6番「悲愴」を指揮するということは、ソ連においてアーベントロートに対する評価が高く、信頼されていたことが想像されるが、元々アーベントロートは同作品を頻繁に取り上げていたらしく、当ディスク以外にも複数の録音が残っている。ちなみに当時レニングラード・フィルの常任指揮者だったムラヴィンスキーは、当録音の前後1950年2月と3月、1951年12月の演奏会で「悲愴」を取り上げているが、ムラヴィンスキーではなく当ディスクのアーベントロートの演奏が録音として残されたことは、アーベントロートの客演指揮が特別なイベントだったようだ。

アーベントロートは、当ディスク以外にチャイコフスキーの交響曲第6番を、1950年ベルリン放送響、1952年ライプツィヒ放送響とライブまたは放送録音していた。

●旧ソ連の女流マリーナ・コゾルポヴァ ベートーヴェン、モーツァルト ヴァイオリン協奏曲

放送ライブ&プレ・メロディアLP復刻

アウローラ MK.30015

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第5番

マリーナ・コゾルポヴァ(ヴァイオリン)

キリル・コンドラシン、ニコライ・アノーソフ指揮ソビエト国立交響楽団

1948年・1952年録音、放送ライブ&プレ・メロディアLP復刻

モノラル

※旧ソ連の女流マリーナ・コゾルポヴァによるベートーヴェンとモーツァルト協奏曲。音源は、ベートーヴェンは聴衆を入れずに行ったモスクワ放送によるラジオ放送用スタジオ録音のコピー。モーツァルトはプレ・メロディア(オールド・メロディアとも表記。ソ連国営レコード会社が1964年にレーベル名「メロディア」を使用する以前のレコードの総称)の10インチLP。1948年録音のベートーヴェンは、かつてチェコのマイナーレーベルから復刻CDが発売されていたが、音質の歪みが多く本来の演奏を正しく伝えるものではなかった。当CDに使用した音源はオリジナルテープから適正にコピーされたらしく、ヴァイオリン・オーケストラ共に非常に美しい音質で、1940年代末の放送録音の水準を大きく超え、1950年代中期のメジャーレーベルのスタジオ録音に匹敵する優秀録音。ノイズレスでバランスも良好、鑑賞上全く不満がなく、当時のソ連でこれほど優れた録音が可能だったのか疑問なほど。レコード発売を想定して録音されたものかもしれない。一方、1952年録音のモーツァルトは、伴奏オーケストラの音量がやや小さくぼけ気味で、しかもLPの盤質も万全ではなく、かすかにサーフェイスノイズが残るなど、4年前に録音されたベートーヴェンよりも古く感じる。ただし、独奏ヴァイオリンは美しくクリアに収録されており、上質な78回転SP盤の音質と同等と考えれば、鑑賞上問題はないかもしれない。

マリーナ・コゾルポヴァ(1918~1968)は、父がチェロ奏者、母がピアニストという音楽一家に生まれ、モスクワ音楽院でレオポルト・アウアーの門下コンスタンティン・モストラスに学び(ちなみにモストラスはイヴァン・ガラミアンの師でもある)、在学中の1937年、イザイ・コンクールで5位に入賞した。このときの第1位はダヴィード・オイストラフ、2位オドノポゾフ、3位エリザヴェータ・ギレリス、4位ボリス・ゴールドシュタイン、7位ローラ・ボベスコ、8位マカノヴィツキと、後の大家が勢揃いしており大激戦だったと思われる。

コンクール入賞後もモスクワ音楽院で研鑽を重ね、1941年の卒業後、同音楽院の講師となり、その後長年にわたって教育に携わった。その一方、演奏活動も活発に行い、イザイ・コンクール挑戦前の1934年頃から、モスクワ・フィルの演奏旅行にソリストとして同行するほか、ソ連国内のみならず西欧諸国でも公演を行った。レコーディングも1935年頃から開始、78回転SPで10面以上、LPも10インチ盤を含めると10点以上は残していると思われる。プレ・メロディアは1951年からLP発売を開始したが、モーツァルトの協奏曲は、同レーベルにとって同曲のLP初録音ではないかと思われるが、LPの初レパートリーに起用されたことを考えれば、コゾルポヴァが高く評価されていたこと想像できる。

日本では、いくつかの録音のうち、マリア・ユーディナと共演したベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ第6番、ローザ・タマルキーナと共演したフランクのヴァイオリン・ソナタなど、どちらかというとピアニストに注目したCDによって認知されているようだが、当ディスクにおけるベートーヴェンの協奏曲の演奏を聴けば、女流という枠を超えたスケールの大きな第一級の演奏家であったことが理解できる。

マリーナ・コゾルポヴァのベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲とモーツァルト同第5番の録音は、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●知られざる名女流ピアニスト

ヴェラ・ラズモフスカヤ シューマン、メンデルスゾーン、ブラームス・リサイタル

1959年レニングラード・ライブ

アウローラ MK.30016

シューマン 幻想曲 ハ長調

メンデルスゾーン 無言歌集より

第1巻第1番ホ長調「甘い思い出」

第5巻第3番ホ短調「葬送行進曲」

第5巻第1番ト長調「5月のそよ風」

第3巻第5番イ短調「情熱」

ブラームス 3つの間奏曲

ヴェラ・ラズモフスカヤ(ピアノ)

1959年、レニングラード・フィルハーモニー・小ホール

モノラル ライブ

※日本では存在すらほとんど知られていない往年の女流ピアニストによるライブ録音。ショパン・リサイタル(MK.30011)に続く続編。音源はショパンと同様にロシア人コレクターからの提供。エアチェックではなく、放送録音またはホール備え付けのマイクによる記録用保存音源のダイレクトコピーと思われる。前述のショパン・リサイタルよりも録音状態は良好で、各帯域のバランスも申し分なく1950年代末のソ連録音の水準を上回る音質。会場ノイズも非常に少ない。ただしシューマンのみ、会場外で何らかの工事が行われていたか、テープの品質不良または劣化により、一部低音に振動音のような原因不明のノイズが混入していた、ピアノの低音部と重なるため修正は困難だったが、可能な限り低減・除去した。また、メンデルスゾーンとブラームスは各曲の音量レベルが不均一だったため調整した。なお、1959年録音とされるのみで残念ながら詳細な月日は不明。また、全曲が1回の演奏会の録音である確証はないが、音質が似ているため同一日または近接した日時における録音であろう。

ヴェラ・ラズモフスカヤ(1904~1967)は、旧ソ連ウクライナ出身の女流ピアニスト。ネイガウスとニコラ-エフに学び、1932年第2回ショパン・コンクールではディプロマ授与、1933年全ソビエト音楽コンクールで2位を受賞、1940年36歳でレニングラード音楽院教授に就任、教授職が活動の中心となったため演奏会はあまり行わなかったようだが、実力は第一級と言われた。国外公演を行ったという記録が見当たらず(東欧諸国で行った可能性はある)、日本では旧ソ連への音楽留学生を除けば、生前にその存在が知られることはなかった。しかし、サンクトペテルブルク音楽院には記念碑が建てられ、生涯と実績の展示が行われ、音楽院10番教室には肖像画が飾られている。また、演奏や教育方法について複数の研究者が論文を執筆、サンクトペテルブルク・ラジオによって残された演奏録音の放送も行われ、2007年の没後40周年の際には、ラズモフスカヤに捧げる2冊の本が出版されるなど、当地では知名度も高く尊敬されていたことが理解できる。なお、没後40周年に出版された書籍の1冊に付録としてCDが添付されていたが、おそらく当ディスクのメンデルスゾーンとブラームスは同一音源と思われる。

正規のレコードは、ショパンとスクリャービンを収録した10インチLPが1点あったのみと思われるが(当ディスクのシューマンの幻想曲は1966年に関係者向けに少数LP化されたという情報もある)、放送録音を含めれば、少なからず音源が残されていると言われ、ベートーヴェンのピアノ・ソナタが前記書籍の付録CDに収められていたほか、ロシアの研究者によれば、バッハ、モーツァルト、ショパン(協奏曲!)、ドビュッシー、チャイコフスキー(「四季」のうちの2曲は確実に存在するらしい)などの録音の存在が示唆されている。

ラズモフスカヤにとって1950年代末は例外的に演奏会を多く行った時期と言われ、3月24日のショパン・リサイタルに前後して当ディスクに聴く演奏会が開催されたようだ。リヒテルやギレリスのような“スター演奏家”であれば1年に複数回の演奏会を行うことは当然だが、レニングラード音楽院教授という肩書きを第一位に置くラズモフスカヤの場合は、「研究発表」のような趣旨で連続(シリーズ)演奏会を集中的に開催したのかも知れない。しかし、例え研究発表であっても、シューマンの幻想曲をこれだけ巨大なスケールで鮮やかに、また、ブラームスの間奏曲を深く滋味豊かに演奏した例は多くなく、偉大な音楽家だったことが理解できる。

ラズモフスカヤは、上記のように当ディスクに聴く全作品が、現在確認されている唯一の録音と思われる。

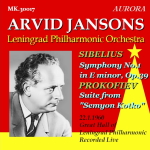

●優秀録音 アルヴィド・ヤンソンス/レニングラード・フィル

シベリウス 交響曲第1番、プロコフィエフ「セミョーン・カトコ」組曲抜粋

1960年レニングラード・ライブ

アウローラ MK.30017

シベリウス 交響曲第1番

プロコフィエフ 「セミョーン・カトコ」組曲抜粋(5曲)

アルヴィド・ヤンソンス指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

1960年1月22日、レニングラード・フィルハーモニー・大ホール

モノラル ライブ

※先年惜しまれつつ亡くなったマリス・ヤンソンスの父アルヴィドによるライブ録音。ロシア人コレクターからの提供。オリジナル音源には女性アナウンサーのアナウンスが付いていたが、音質が良いためラジオ放送のエアチェックではなく、放送局保存音源のコピーと思われる。

音質良好と記したが、当時のレニングラード放送の悪癖として、リミッターとコンプレッサーによってダイナミック・レンジが大きく圧縮されており、ピアニッシモがメゾピアノ以上に、フォルティッシモがメゾフォルテ以下に聴こえるように操作されていた。当時のソ連の家庭ラジオで聴くにはちょうど良かったのかも知れないが、今日のオーディオ機器で聴くにはあまりにも違和感があったため、ディスク化に当たっては、原音を想定して音の強弱を復元する作業を行った。ただし、音質自体は当時のソ連録音としては極めて良好でノイズも極小、周波数レンジも広く、同時代の西ヨーロッパ諸国の録音にも遜色ない水準。ダイナミック・レンジ「復元」後の音質は、全く問題なく十分鑑賞に堪える状態となった。ライブだが会場ノイズは極小。

1960年1月22日の演奏会は、プロコフィエフに始まり、当ディスクには含まれていないが、モーツァルトの協奏交響曲K.364(独奏はレニングラード・フィルの首席奏者)、休憩を挟んで後半にシベリウスというプログラム。ちなみにプロコフィエフの「セミョーン・カトコ」は、演奏時間の都合か、8曲の組曲から第2・第3・第6曲を省略した5曲の抜粋演奏。

当時のレニングラード・フィルは言うまでもなくムラヴィンスキーが常任指揮者として君臨、クルト・ザンデルリンクが第一指揮者、ヤンソンスは第二指揮者という立場だった。ポストとしては恵まれた地位にあったとは言えないが、前二者の冷静(冷徹)・客観的な芸風とは異なる、快活で情熱的な音楽作りで人気を博したという。また、海外における活動も前二者より多く、日本をはじめデンマーク、フィンランド、英国などのオーケストラにしばしば招かれた。1958年にレニングラード・フィルとともに初来日した際は、東京交響楽団に客演、厳しいリハーサルの結果、名演を披露し、「鉛を金に変えた」(評論家・山根銀二)と評されたのは有名なエピソードである(後日談として、東響の団員が「俺たちは鉛だったのか」とぼやいたという)。

当ディスクのプログラムは、当時のムラヴィンスキーやザンデルリンクがレパートリーとしていなかった作品を紹介したものと思われるが、オーケストラのサウンドは冷たくひんやりとした、しかも切れ味の鋭い、まぎれもないレニングラード・フィルの音。そのようなクールなオーケストラからヤンソンスは評判に違わない「熱い」演奏を繰り広げている。

なお、当演奏の5日前の17日には、ムラヴィンスキーがフィルハーモニー・ホールではなく市内のキーロフ記念文化宮殿において、シューベルト「未完成」、ベートーヴェン交響曲第5番ほかという、異例のポピュラー・プログラムによるコンサートを行っている。

アルヴィド・ヤンソンスは、当ディスク以外にシベリウスの交響曲第1番とプロコフィエフの「セミョーン・カトコ」組曲の録音をスタジオ録音しておらず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●優秀録音 ガリーナ・バリノワ 放送ライブ バッハ名曲集

無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、ヴァイオリン協奏曲第1番、トリオ・ソナタ

1949・1950年放送ライブ

アウローラ MK.30018

バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番、ヴァイオリン協奏曲第1番、「音楽の捧げ物」からトリオ・ソナタ

ガリーナ・バリノワ(ヴァイオリン)

キリル・コンドラシン指揮ソビエト国立交響楽団

アレクサンドル・コルネイエフ(フルート)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)、タチアナ・ニコラーエワ(ピアノ)

1949、1950年、モスクワ放送局スタジオ

モノラル、放送ライブ

※旧ソ連の名女流ヴァイオリニスト、バリノワによる貴重なバッハ作品集。ドイツ在住のロシア人コレクターからの提供音源。後述するように音質の良さから、エアチェックではなく放送局保管音源の上質なコピーと思われる。3曲ともモスクワ放送がラジオ放送用に聴衆を入れずにテープ録音したもので、第二次世界大戦の戦利品として獲得したドイツAEGテレフンケン製のテープレコーダー(「マグネトフォン」と称した)そのものか、それを手本に国産化した機器による録音と思われるが、聴衆がおらずマイクセッティングの自由度が高かったためか、いずれも当時の水準を上回る極めて優秀な音質。特に無伴奏ヴァイオリン・ソナタは、単独楽器という有利さもあり1960年頃の録音水準に匹敵、トリオ・ソナタもそれに準じる好録音。ヴァイオリン協奏曲は、音質自体は優秀だが低音不足・高音過多で荒れ気味の箇所もあったため、バランスを軽度に調整している。いずれにしても1950年前後の録音としては、当時の西側諸国の放送録音を上回るもので、鑑賞上全く問題ない。

ガリーナ・バリノワは1910年サンクトペテルブルク生まれ。父は弁護士だがアマチュア音楽家、母はピアニストでサンクトペテルブルク音楽院教授という音楽的環境の元で芸術的才能を早くから発揮し、4歳からパウル・コハンスキ、ヨゼフ・アクロンらに師事、10歳でバッハ、メンデルスゾーン、グリーグ、サラサーテの重要作品など、同年齢の子供たちとはかけ離れたレパートリーを演奏したという。1924年から2年間、パリのエコール・ノルマルでジャック・ティボーにも教えを受け、帰国後は、本格的に演奏活動を開始、1945年7月、第二次世界大戦終結の際のポツダム会談においては、スターリンの要請を受けて、エミール・ギレリス、ヴラディミール・ソフロニツキーと共に、会談の場だったベルリン郊外ツェツィーリエン宮殿における公式晩餐会終了後に記念演奏会(これに対抗してイギリスからグリラー弦楽四重奏団、アメリカからユージン・リスト、スチュアート・カニンが出演した)を行うなど、ソ連を代表するヴァイオリニストとして活動。25曲の協奏曲を含む300曲以上のレパートリーを持っていたと言われ、一晩の演奏会でバッハ、ベートーヴェン、ブラームスの3つの協奏曲を演奏したこともあり(少年時代のメニューインもやっている)、1954年の「プラハの春」音楽祭や、中国など旧共産圏諸国でも公演するなど、多忙な演奏活動を行っていたようだ。レコーディングもそれほど多くはないが、78回転SPを含め10数点は存在すると思われる。

ただし、1956年からモスクワ音楽院(1958年准教授、1967年教授)で教育に携わるようになり、活動の中心が演奏から教育に移っていったようだ。その頃から入れ替わるように、オイストラフ父子やコーガンなどが国際的に演奏会やレコーディングで大活躍し始めることになるが、40歳代という若い時期に演奏家としてのキャリアを半ば中断してしまったことは残念なことであった。バリノワ本人としては、上記のような多忙な演奏活動・演奏旅行を嫌ったのかも知れない。

当ディスクに聴く3曲もすべて40歳頃までの録音であり、トリオ・ソナタにおける豪華な共演者を見ると、当時のバリノワの評価の高さが分かる。実は、バリノワはほぼ同時期にトリオ・ソナタニ短調BWV1036(現在ではC・P・E・バッハ作とされている)をロストロポーヴィチ、ニコラーエワ(もう一人のヴァイオリンはラファエル・ソヴォレフスキー)とレコーディングしてLP発売されており、BWV1036もモスクワ放送によるラジオ放送用録音だったようだ。当時のソ連では、放送録音とレコード発売のための正式なセッション録音が明確に区別されていなかったらしく、当レーベルのリヒテルによるシューマンのピアノ協奏曲(MK.30007)も放送録音をLPに転用して発売している。レコードの印税収入が演奏家には渡らず国庫に入った可能性もあり、LP発売の可否は、演奏家本人の意思とは無関係だったのだろう。

ヴァイオリニストのイーゴリ・ベズロドニーは「バッハの最も難しいハ長調の無伴奏ヴァイオリン・ソナタを演奏したガリーナ・バリノワの印象は今でも鮮明に残っています。それは本当に素晴らしいものでした」と語っているが、当ディスクの演奏がそれに当たるものかも知れない。

ガリーナ・バリノワは、当ディスクに収められたすべての作品のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●優秀録音 ガリーナ・バリノワ 放送ライブ ヴァイオリン・リサイタル

モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ第21番ホ短調、ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ第3番ほか

1952・1949年放送ライブほか

アウローラ MK.30019

モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ第21番ホ短調K.304

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ第3番変ホ長調

シューマン ヴァイオリンのための幻想曲ハ長調

プロコフィエフ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

ガリーナ・バリノワ(ヴァイオリン)

アレクサンドル・デデューヒン(ピアノ)

テオドール・グートマン(ピアノ、ベートーヴェン)

1952年(モーツァルト)、1949年(ベートーヴェン、シューマン)、1965年(プロコフィエフ)

モスクワ放送局スタジオ

モノラル、放送ライブ

※旧ソ連の名女流ヴァイオリニスト、バリノワによる貴重なヴァイオリン室内楽作品集。ドイツ在住のロシア人コレクターからの提供音源。エアチェックではなく放送局保管音源の上質なコピーと思われる。すべてモスクワ放送がラジオ放送用に聴衆を入れずにテープ録音したもので、当然ながら1965年録音のプロコフィエフが最も音質良好だが、1949年と1952年録音も当時の水準を上回る好録音。ノイズレスでバランスも問題ない。ベートーヴェンのみ伴奏ピアノの音が若干割れ気味でささくれ立っていたため、イコライジング等で改善している。一方、シューマンは1949年録音とは信じられない良好な音質で、録音データが誤っている可能性もある。いずれにしても鑑賞する上で全く問題のない音質である。

ガリーナ・バリノワは1910年サンクトペテルブルク生まれ。父は弁護士だがアマチュア音楽家、母はピアニストでサンクトペテルブルク音楽院教授という音楽的環境の元で芸術的才能を早くから発揮し、4歳からパウル・コハンスキ、ヨゼフ・アクロンらに師事、10歳でバッハ、メンデルスゾーン、グリーグ、サラサーテの重要作品など、同年齢の子供たちとはかけ離れたレパートリーを演奏したという。1924年から2年間、パリのエコール・ノルマルでジャック・ティボーにも教えを受け、帰国後は、本格的に演奏活動を開始、1945年7月、第二次世界大戦終結の際のポツダム会談においては、スターリンの要請を受けて、エミール・ギレリス、ヴラディミール・ソフロニツキーと共に、会談の場だったベルリン郊外ツェツィーリエン宮殿における公式晩餐会終了後に記念演奏会(これに対抗してイギリスからグリラー弦楽四重奏団、アメリカからユージン・リスト、スチュアート・カニンが出演した)を行うなど、ソ連を代表するヴァイオリニストとして活動。25曲の協奏曲を含む300曲以上のレパートリーを持っていたと言われ、一晩の演奏会でバッハ、ベートーヴェン、ブラームスの3つの協奏曲を演奏したこともあり(少年時代のメニューインもやっている)、1954年の「プラハの春」音楽祭や、中国など旧共産圏諸国でも公演するなど、多忙な演奏活動を行っていたようだ。レコーディングもそれほど多くはないが、78回転SPを含め10数点は存在すると思われる。

ただし、1956年からモスクワ音楽院(1958年准教授、1967年教授)で教育に携わるようになり、活動の中心が演奏から教育に移っていったようだ。その頃から入れ替わるように、オイストラフ父子やコーガンなどが国際的に演奏会やレコーディングで大活躍し始めることになるが、40歳代という若い時期に演奏家としてのキャリアを半ば中断してしまったことは残念なことであった。バリノワ本人としては、上記のような多忙な演奏活動・演奏旅行を嫌ったのかも知れない。

当ディスクに聴くモーツァルト、ベートーヴェン、シューマンもすべて40歳前後の録音であるが、プロコフィエフだけは例外的に50歳代半ばの録音。ただし技術的な衰えは全くなく、音楽的にはさらに円熟味を増していると言える。1950年代中期以降、録音がほとんど途絶えてしまったのは残念であるが、1948年モスクワにおけるドヴォルザークの協奏曲、前記1954年「プラハの春」音楽祭におけるチャイコフスキーの協奏曲などは録音が残されている可能性が高く、ほかにも放送録音が少なからず残っているようだ。

なお、ベートーヴェンのソナタのピアノを演奏しているテオドール・グートマンは、名教師・名ピアニストと尊敬されながら残された録音が極めて少なく、これも貴重な遺産と言える。

ガリーナ・バリノワは、当ディスクに収められたすべての作品のスタジオ録音を残さず、当ディスクが現在確認されている唯一の録音と思われる。

●音質に問題あり ヴェラ・ロタール=シェフチェンコ 1956年ライブ

ショパン エチュード、作品10・作品25全曲

アウローラ MK.30020

ショパン エチュード(練習曲集)、作品10・作品25全曲

ヴェラ・ロタール=シェフチェンコ(ピアノ)

1956年、カザフスタン・ウラルスク音楽院ホール

モノラル、ライブ

※フランス出身ながら過酷な前半生を送った、旧ソ連の女流ピアニストの貴重なコンサート・ライブ録音。ドイツ在住のロシア人コレクターからの提供音源。放送用の録音ではなく、コンサート会場関係者による記録のための録音と思われる。

まず最初のおことわりしなければならないのは、音質の悪さ。フォルテ以上のレベルの音の多くが音割れしており、ノイズの塊と化している。マイクセッティングは適正だったらしく、若干問題あるもののバランスは良好で、録音レベル設定を誤ったとも考えられるが、フォルテでも音割れせずにクリアに響く箇所もあり、また、弱音主体の作品では良好な音質を保っており、それなりに腕の良いプロのエンジニアによる録音だったと想像される。音割れの原因は録音テープの品質の悪さ、不適正な環境下での保存などによる経年劣化が原因ではないだろうか。

ディスク化に当たっては、まずはノイズの塊と化したフォルテ部分の処理。残念ながらクリアな音質への改善は不可能であるため、耳に刺激的なノイズを和らげる処理、特定の周波数の飛び出しや「あばれ」を抑えて均一化する処理を行った。同時にテープの劣化によると思われるが、高域が低下し中・低域中心の周波数バランスとなっていたため、イコライジングによるバランスの適正化のほか、様々な対策を行った。

一連の音質改善の結果、音の悪さは相変わらずだが、改善前は粗野で野太く、垢抜けないと思われていた演奏が一転、軽やかで洗練された印象の演奏へと変貌した。後述するが、ピアニストはパリ音楽院出身であり、まさしく典型的なフレンチ・ピアニズムが出現した。

このように、音質についてはある程度の覚悟は必要だが、作品10と25のエチュード計24曲のうち7割程度は十分鑑賞に堪える音質であり、例えばミケランジェリによるライブ録音の一部にあるような、聴衆が客席から盗み録りした音質劣悪なCDを聞いた経験のあるリスナーであれば、「はるかにまし」と感じるであろう。

なお、音源は入手したオリジナルの段階で曲間は無音化され、拍手もカットされた状態となっており、会場ノイズも聞こえないため、本当のライブ録音かまたはコンサート前後に聴衆を入れずに録音されたものかは不明。ただし、コンサートを聴いた関係者?が、「ステージ近くにテープ・レコーダーを見たような気がした」とのこと。

ヴェラ・ロタール=シェフチェンコ(1899[1901年という資料も]~1981)はイタリアのトリノ生まれのフランス人。フランス名はヴェロニク・ロタールVéronique

Lautard。父は数学者、母はスペイン人で言語学者、両親ともでソルボンヌ大学で教えていた。4歳からピアノを始め。パリ音楽院でアルフレッド・コルトーに師事、在学中の12歳もしくは14歳でコンサート活動を開始、アルトゥーロ・トスカニーニとも共演。15歳でパリ音楽院を卒業し、引き続きウィーン国立アカデミーでエミール・フォン・ザウアーに学んだ。またオイゲン・ダルベールにも師事したという。ウィーン国立アカデミー卒業後は本格的にコンサート活動を開始、ニューヨークやブエノスアイレスなど海外公演も行った。

1930年代半ば頃、パリ在住のロシア人ウラジミール・シェフチェンコ(職業は外交官とも通商使節団員、音響技師とも言われる)と結婚。シェフチェンコは父親とともにロシア革命を逃れてフランスに移住していたが、父親は1917年にソ連と名を変えた国に戻り、シェフチェンコ自身は教育のためにパリに留まっていたが、祖国帰還を願い、1938年(または1939年)ヴェラ・ロタールや子供たち(先妻の子)と共にソ連のレニングラードに移住。ヴェラ・ロタールは、マリア・ユーディナの尽力によりレニングラード・フィルハーモニー協会を紹介され(何らかの資格や許可が必要だったのだろう)、演奏活動を行うことが可能になった。変人・奇人と言われるユーディナだが面倒見は良かったようだ。

ヴェラ・ロタールの演奏は好評で、ソ連でもピアニストとしての地位を確立しつつあったが、当時のソ連はスターリンによる大粛正の時代であり、1941年、夫シェフチェンコも外国に在住していたことからスパイ容疑で逮捕され(後に獄中死)、ヴェラ・ロタールも1942年に逮捕され、シベリアのサハリンラーグ収容所に送られ、その後はノリリスクやスヴェルドロフスクへ移動、森林伐採作業に従事させられた。

収容所生活は8年(13年という記述もあるが経歴と計算が合わない)に及んだが、収容所の医師が、ヴェラ・ロタールがピアニストであることを認めて台所仕事を任せたおかげで、最後の数年間の投獄生活を乗り切ることができた。しかし、ピアノを演奏することはできず、同僚の囚人たちが木の板に鍵盤を彫って贈り、ヴェラ・ロタールは、バッハ、ベートーヴェン、ショパン、ドビュッシーなどを無音で演奏し、囚人たちはこの静かな音楽を聞いていたという。

1949年、ヴェラ・ロタールは収容所から解放され、スヴェルドロフスク州ニジニータギルに住んだ。同地でピアノ教師として生計を立て、音楽劇場で伴奏者として働き、地元の劇場で小さなコンサートを開くこともあったが、本人の言葉では「ピアニストは1日ピアノを弾かないと指が硬くなる」とのことで、長い収容所生活により、ピアニストとしての本格的復帰はかなわなかった。1955年になってようやく回復、シベリアのバルナウルに移り、コンサート活動を再開したが、旧ソ連では移動の自由に制限があり、モスクワやレニングラードなど大都市への立ち入りを禁じられていたため、主に地方での活動が中心となった。当ディスクの演奏は、その頃のカザフ共和国(現カザフスタン)におけるコンサートの録音である。

1965年12月、コムソモリスカヤ・プラウダ紙に、哲学者・教育者で当時同紙の特派員だったシモン・ソロヴェイチクによって、フランスへの帰国を断念したピアニストの人生についてのエッセイ『ピアニスト』が掲載された。ソロヴェイチクはバルナウルで偶然、ヴェラ・ロタールのコンサートを聴いたという。この記事が一躍注目された結果、ヴェラ・ロタールのコンサートは満員となり、1970年代半ばには、ソ連科学アカデミーのシベリア支部長ラヴレンチエフに招かれて、ノボシビルスク近郊のアカデムゴロドク(優れた学者や芸術家のみが居住を許された研究学園都市)に移り住み、同地で仕事を提供され(教授職か?)、ノボシビルスク国立フィルのソリストとして出演、モスクワ、レニングラード、ノボシビルスク、オデッサ、オムスク、スヴェルドロフスクなどで定期的に公演を行うまでになった。ノボシビルスク国立フィルと共演したベートーヴェンの「皇帝」は高い評価を受け、リサイタルでは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏なども行ったという。

ヴェラ・ロタールは、何度もフランスに戻る機会があった。1960年代に入りフランス大使館員の秘書が訪問し、「パリに戻り、最初の1年間はフランスで、その後は世界の首都でのコンサート活動を保証する」と帰国を勧めたが、ヴェラ・ロタールは「あの地獄のような収容所生活で私を助けてくれたロシアの女性たちの記憶を裏切ることになるから」と言って帰国を拒否したという。

ヴェラ・ロタールは、このように後半生はソ連国内でのみ活動を続けたが、パリやウィーンで教育を受けており、モスクワ音楽院やレニングラード音楽院流のロシア・ピアニズムとは無縁という異色の存在と言える。当ディスクのエチュードに聴く微妙なアゴーギクなどは、師匠のコルトーの影響を感じさせる。その一方で、晩年の演奏を聴いた人々は「力強い演奏でエミール・ギレリスを思い起こした」とも語っており、後年、演奏スタイルが変化した可能性もある。

ヴェラ・ロタールは最晩年まで活動を続けて1981年に亡くなるが、1991年には、その生涯を辿ったドキュメンタリー映画が制作され、ノボシビルスクでは、2005年からロタール=シェフチェンコ国際ピアノコンクールが開催されている。

ヴェラ・ロタールの録音は当ディスクのショパンと、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第32番の第2楽章を含めても7種しか残っていないと言われるが、おそらく各地にさらに録音が残されている可能性が高い。より良い録音によって、この未知のピアニストの全体像が判明する日を期待したい。

●リヒテル 1964・1966年ライブ

グリーグ、ドヴォルザーク ピアノ協奏曲

アウローラ MK.30021

グリーグ ピアノ協奏曲

ドヴォルザーク ピアノ協奏曲

スビャトスラフ・リヒテル(ピアノ)

ステファン・トゥルチャク指揮ウクライナ国立交響楽団

キリル・コンドラシン指揮モスクワ・フィルハーモニー交響楽団

1964年4月2日、キエフ・フィルハーモニック・コラム・ホール

1966年5月29日、モスクワ・チャイコフスキー・ホール

モノラル、ライブ

※リヒテルによるグリーグとドヴォルザークの協奏曲のコンサート・ライブ録音。ドイツ在住のロシア人コレクターからの提供音源。いずれもエアチェックではなく、放送局保管音源のコピーと思われる。グリーグの録音は、基本的には年代相応以上に良好だが、この時期のキエフのライブ録音にしばしば見かける、ソロ・ピアノの強音のごく一部に音割れ(というかビリつき)が発生していた。常に生じているわけではいないため録音レベル設定の誤りではなく、マイクを含む録音機器の不調(共振または低品質?)ではないかと想像される。またモノラルのマイク・セッティングにもかかわらずステレオ・レコーダーで2トラック録音を行ったらしく、調整不足のためか音像が左右に揺れたり、疑似ステレオのように聴こえる箇所もあった。ディスク化に当たっては、音割れを完全に修復することは不可能であるため、耳に刺激的な部分を和らげる措置を行った。また、2トラックのうち右チャンネルの方が音質的に安定していたため、こちらを使用した。結果的には、わずかにピアノがビリつく箇所は一部残るものの、一応は鑑賞に支障がない状態とすることが出来た。元々音質は良く、周波数バランスも適正であることが幸いした。会場ノイズも極小。

一方のドヴォルザークはグリーグより2年後、しかも首都モスクワにおける録音だけに技術的に進んでいるらしく、音質自体に大差はないもののノイズもなく安定しており、周波数バランスをやや調整したのみで、十分鑑賞に堪える状態とすることが出来た。こちらは会場ノイズは皆無。

リヒテルにとってグリーグとドヴォルザークの協奏曲は、デビュー当初からのレパートリーではなく、おそらく1960年代に入ってから演奏会で取り上げ始めたらしく、それ以降さかんに演奏した。1970年代中期にはそれぞれスタジオ録音を行い、それを総仕上げと思ったか、それ以降レパートリーから外されたようだ。

この辺りの経緯や事情は不明だが、ヴァン・クライバーンの例にあるように、オーケストラとの共演ではチャイコフスキーやラフマニノフの協奏曲ばかり要請され、弾き飽きたと推測される一方、リヒテルは自らのコンサート・レパートリーについては、例えばベートーヴェンの「皇帝」などの名曲であっても、自らの音楽性と一致しなければ取り上げておらず、グリーグとドヴォルザークの作品に興味を持ち、評価していたことは確かである。特に興味深いのはドヴォルザークの協奏曲で、一般的には人気作品でもなく大傑作とも言い難いが、自身の美意識と通じるものがあったのだろう。自らの希望が通る限り演奏の機会を設けていたらしく、1878年の初演から100年を迎えるまでに正式なレコーディングを行いたいという希望があったとの記述もある(幸いそれは1976年に実現する)。確かにリヒテルが演奏すると、見違えるとはいかないまでも聴き応えがある作品になる。

グリーグについては、晩年には叙情小曲集を頻繁に取り上げていたように、この作曲家に深い愛着を持っていたことが理解できる。

よく知られている話だが、1960年に英デッカがヴィルヘルム・バックハウスにシューマンとグリーグの協奏曲のレコーディングを依頼した際、指揮を務めたギュンター・ヴァントが「グリーグの協奏曲は大した作品ではないから、やめたらどうか」と“アドバイス”した結果、グリーグの録音はキャンセルされたという。バックハウスは1933年に同曲を録音しているが、英デッカの優れた録音による、より円熟したバックハウスの演奏を聴く機会が失われた。ヴァントも余計なことをしたものだが、彼がリヒテルのダイナミックレンジが広く巨大なスケールの演奏を聴いていたら認識を改めたかも知れない。

グリーグの伴奏を務めるステファン・トゥルチャク(1938~1988)は、日本では知られていないが、ウクライナを代表する指揮者の一人。1977年にはキエフ・バレエ団の指揮者として来日しているが、バレエ指揮者の立場では全く注目されなかった。グリーグの録音当時はウクライナ国立響の首席指揮者を務めていた。メロディア・レーベルにもブラームスやチャイコフスキー、ショスタコーヴィチなどの録音を残しており、現在はその名を冠した指揮者コンクールがキエフで開催されている。当時のモスクワやレニングラード以外の旧ソ連地方都市の指揮者・団体というイメージからは、粗野で野暮ったい演奏を想像するが、シベリアからも優秀な演奏家を輩出する音楽大国だけに、洒脱で高度に洗練されているとまでは言い難いが、国際的な基準で見ても十分納得できる演奏を行っていることは分かる。なお、オーケストラ名は便宜上、現在用いられている表記としたが、当時の正式名称は「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国管弦楽団」(英語表記はOrchestra

of the Ukrainian SSR)だった。キリル・コンドラシンについては説明不要だろう。

スビャトスラフ・リヒテルは当ディスク以外に、グリーグのピアノ協奏曲を1974年英EMIにスタジオ録音したほか、1964年3月、1966年、1968年3月と6月、1974年にライブ録音していた。一方、ドヴォルザークのピアノ協奏曲を1976年英EMIにスタジオ録音したほか、1961年、1966年5月と6月にライブ録音していた。

●リヒテル ベートーヴェン後期3大ソナタ

1963年モスクワ・ライブ

アウローラ MK.30022

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第30番、第31番、第32番

スビャトスラフ・リヒテル(ピアノ)

1963年12月12日、モスクワ音楽院大ホール

モノラル、ライブ

※リヒテルによるベートーヴェン後期3大ソナタのライブ。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源で、放送局保管音源のコピーと思われるが、モスクワ放送がラジオで実況中継(生放送)した際に同時収録したものらしい。オリジナル音源の音質は残念ながら良好とはいえず、特に第31番は録音時に機器のトラブルがあったらしく、盛大なハムノイズに断続的なクリックノイズ重なり、ピアノの音がかき消されている箇所もあり、そのままではディスク化はおろか鑑賞にも堪えられる状態ではなかった。第30番と32番には海外の既出盤があったが、同時に演奏された31番が発売されなかったのは上記の理由によるものだろう。とは言うものの第30番と32番も上等な音質とは言えず、歪みやビリつきが多く、鑑賞にはかなりの我慢が求められる状態だった。

ディスク化に当たって、第30番と32番については、歪みを低減するためイコライジング等によって周波数バランスを調整、ビリつきをソフトウェア等で低減。問題が多かった第31番については、複数のノイズリダクションによってヒスノイズ、クリックノイズをそれぞれ低減、幸い音楽情報は失われていなかったため、大音量で再生しない限り気にならない程度まで抑え込むことが出来た。また3曲ともピッチが高かったため、こちらも正常なピッチに修正した。

結果として、1963年録音としては必ずしも優秀な音質とは言えないが、1950年代半ば頃のライブ録音の水準までは改善することが出来た。この時代のライブCDを聴き慣れているリスナーであれば、鑑賞に不都合はない状態と思われる。

当ディスクが録音された1963年はリヒテル48歳。1960年に初のアメリカ公演後、西欧各地で公演活動を活発化、世界的名声を獲得した時期に当たり、年齢的にも、演奏技術と音楽性がバランス良く確立した絶頂期と言える。この年は10月から12月にかけて、当ディスクに聴くベートーヴェンの後期3大ソナタをメイン・プログラムとして、ナポリ、フィレンツェ、ローマ、モデナ、パドヴァ、ヴェローナ、バーゼル、トゥールーズ、ブラティスラヴァ、ライプツィヒ、ワイマール、モスクワと巡るツアーを行った。当ディスクの12日の演奏は、モスクワで10日・12日と2回行った2日目、ツアー最後の公演に当たり、言わば総仕上げの演奏である。

リヒテルは、例え傑作であっても自らの美学に完全に一致する作品しか取り上げなかった。ベートーヴェンで言えば、協奏曲は第1番と3番のみ取り上げ、第5番「皇帝」は好まず、ピアノ・ソナタも第14番「月光」や第21番「ワルトシュタイン」なども取り上げておらず、「ピアノ・ソナタ全集」などというライブラリー的レコーディングには興味がなかった(ロストロポーヴィチと組んだチェロ・ソナタ全曲録音が唯一の例外か)。当ディスクに聴く第31番もあまり好みではなかったようだが、後期ソナタ3作品を重要な連作と認識してプログラムに入れたのだろう。ただし皮肉なことに、後期ソナタ3作品のうち、今日確認されている最古の録音は1951年ライブの第31番らしい。第30番と32番については、当ディスクの録音と同じ1963年ツアーにおける11月28日ライプツィヒ公演のライブ録音が最古の録音となっており、リヒテルは1940年代から膨大なライブ録音を残しているが、1963年以前は演奏機会が少なかったか、またはほとんどなかったと想像される。ただし、当録音以降は演奏回数が増え、1990年代のキャリア末期まで定期的に演奏しており、1963年のツアーで後期ソナタ3作品の価値を「発見」したのだろう。

スビャトスラフ・リヒテルは、ベートーヴェンの後期ソナタ3作品のスタジオ録音を残さず、当ディスク以外にベートーヴェンのピアノ・ソナタ第30番を1963年11月、1971年、1972年、1974年、1991年10月17日と27日に、また第31番を1951年、1963年11月、1965年2月・5月・7月・10月、1974年、1991年10月17日と27日、1992年5月15日と18日に、また第32番を1963年11月、1974年、1975年、1991年10月17日と27日にそれぞれライブ録音していた。

●ヴァレンティナ・ステシェンコ・クフティナ

ラフマニノフ ピアノ・ソナタ第2番、グリンカ「カマリンスカヤ」ほか

アウローラ MK.30023

ラフマニノフ ピアノ・ソナタ第2番(1913年オリジナル版)

グリンカ

「カマリンスカヤ」(リャプノフ編)

モーツァルト「魔笛」の主題による変奏曲

ロシア民謡の主題による変奏曲

ヴァレンティナ・ステシェンコ・クフティナ(ピアノ)

1952年、キエフ音楽院

モノラル、放送ライブ

※日本ではほとんど(全く?)知られていない旧ソ連のピアニストによる超絶的な演奏録音。ドイツ在住ロシア人コレクターからの提供音源で、放送局保管音源のコピーと思われる。1952年キエフ音楽院における録音とされるが、当時の同音楽院は古いホテルを利用した施設だったため、録音に適した会場が存在したか不明。キエフ放送局のスタジオにおける録音の可能性もある。いずれにしても聴衆を入れずに実施された放送のための録音と思われる。

オリジナル音源の音質は年代相応で、決して聴きづらくはないものの、録音テープの経年劣化またはマイク・セッティングによるものかは不明だが、ナローレンジで高域が不足する一方、中域が盛り上がった鈍い録音。演奏も野暮ったく聴こえる。ピアノ・ソナタのみ若干ホールトーンが豊かで録音日が違うようだ。ディスク化に当たっては、周波数レンジを拡大するとともに、イコライジング等により中・高域を補正、フラット・バランスに近づけた。また、ヒス・ノイズは少なかったが、経年劣化によるポップ・ノイズがあったため解消した。

結果として、1950年代中期モノラルLPのピアノ録音程度まで音質改善を図ることが出来た。この時代のLP録音を聴き慣れたリスナーであれば、ストレスなく音楽を鑑賞できると思われる。

音質改善の結果、恐るべき演奏が甦った。詳しくは後述するが、特にラフマニノフの巨大なスケールとすさまじいばかりの技巧による演奏を聴くと、ホロヴィッツの録音を思い起こさせ、これほどのピアニストがなぜ今日まで注目されなかったのか不思議なほど。

ヴァレンティナ・ステシェンコ・クフティナ(1904-1953)は、現在のウクライナ・ハリコフ(ハルキウ)の生まれ。キエフ音楽院でフェリックス・ブルーメンフェルトに師事(ホロヴィッツやシモン・バレル、グリンベルクと同門ということになる)、また短期間アレクサンドル・ゴリデンヴェイゼルに習ったとの記述もある。1923年同音楽院を卒業後、1925年から1935年まで同校で教鞭をとる一方、1924年から1930年までキエフ、モスクワ、レニングラードでコンサート活動を行った。またリャトシンスキー作品の最初の演奏者となり、リャトシンスキーはピアノ・ソナタ第1番(1924年)を彼女に献呈している。ピアニストとしての活動と共に、夫が考古学者・民俗学者のボリス・クフティンだったこともあり、1928年以来、民俗学の記録と研究も行い、ケルチ半島、極東、北オセチア、ジョージアの民俗学的調査に参加、著書も数冊執筆している。しかし1930年、夫が政府から反革命活動の容疑で逮捕されて3年間の追放処分となり、夫婦で1933年まで西部ヴォログダ州クベンスコエという村に隠遁。地元の合唱団の指導を行った。追放解除後は1952年までトビリシ国立音楽院でピアノを教えた(1942年から教授)。1936年には「現代音楽における民俗ジャンル」というテーマのコンサートを開催し、ピアニストしての活動も再開した。

ピアニストとして最もさかんに活動したのは1938年から1951年にかけてと言われ、主にトビリシでバッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ショパン、ブラームス、ラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフなどの作品を演奏している。その芸術性の高さは、ゲンリヒ・ネイガウスやスヴャトスラフ・リヒテルから高く評価されたという。1952年にはキエフ音楽院で一時的に教鞭をとったとのことで、当ディスクの録音はこの時期に当たる。

ヴァレンティナ・ステシェンコ・クフティナの死は突然訪れた。1953年8月26日、ボリス・クフティンとともにラトビアに休暇旅行に出かけた際、ボリスが転倒して重傷を負ったが治療の不手際もあり急死。ヴァレンティナはショックのあまり、亡くなった夫の病室で自殺したという。まだ49歳だった。

当ディスクの演奏は亡くなる前年の録音ということになり、誠に貴重な録音というべき。強靱なヴィルトゥオジティを前面に出したピアニズムは、師匠ブルーメンフェルトの同門であるホロヴィッツやバレルなどの演奏と共通点があり、他の作品の演奏も聴きたくなるが、上記のように、ピアニストとしての演奏活動に専念していたわけではないため、当ディスク以外の録音が残っているか現状では不明。旧メロディアへのスタジオ録音も皆無と思われるが、それなりの長さの活動期間があるため、特にトビリシにおける録音が残っている可能性があり、今後の調査と発掘に期待したい。驚くべき録音が眠っているかも知れない。