|

日 時 4月16日(日曜日)

会 場 旭川市5条4丁目「旭川市ときわ市民ホ-ル 研修室305」

会 費 無 料

|

|

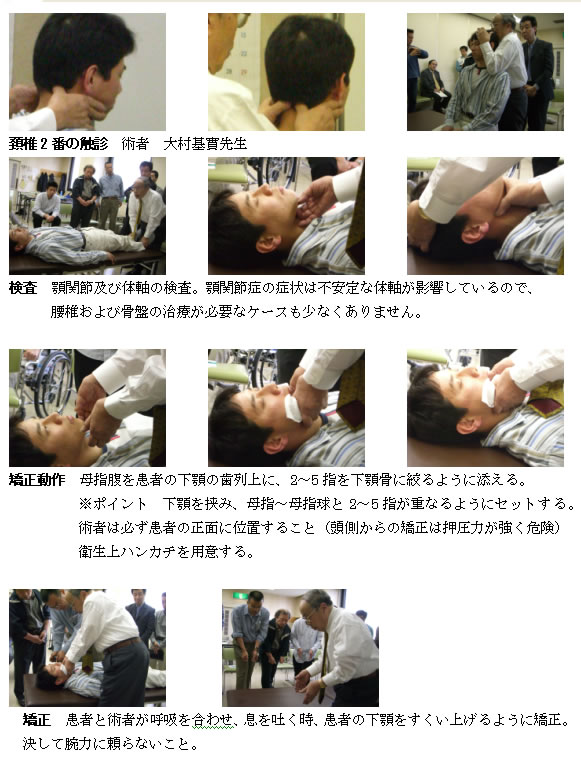

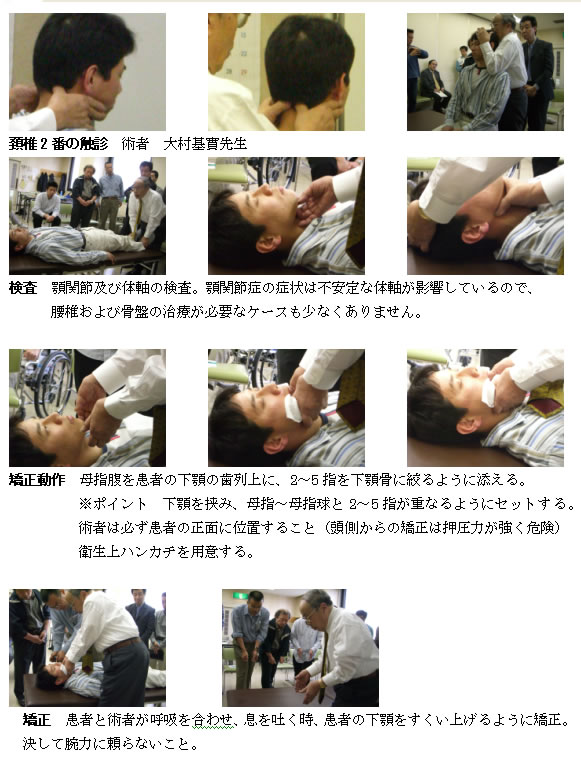

今回の研究会は、長生医学における臨床の対象でありながら、臨床学として勉強する機会のなかった「顎関節症」をテーマに、矯正歯科の専門医をお招きし、正しい咬合わせと体の関係について基礎的な勉強をしました。

また実技では、大村先生に一般公開困難な長生医学の秘技「顎関節矯正法」を特別公開していただきました。

|

10:00~11:00 特別講演「顎関節の理論」

|

演 題 咬み合せと体の関係

講 師 日本矯正歯科学会認定医

いけだ矯正歯科院長 池田 健二 先生

|

正常咬合(こうごう)と顎関節症の区分

|

顎関節症 (Tenpore Maxilan Joint)の3大徴候

- 疼痛(痛みがある)

- 開口障害(噛めない、口が開かないなどの機能障害で、開口距離、指2横半開口が目安)写真参照

- 関節雑音(関節円板の転位、繊維化などによる構造異常)

※雑音があっても、疼痛や開口障害がなければ治療の対象とはならない。

- 筋障害(筋の過緊張により起こる、頭痛、肩こり)

※ くいしばりや歯ぎしりによる筋の酷使。

※ 疲労により炎症が生ずると、歯痛のような拍動性の疼痛が生じることもある。

正常咬合(こうごう)

- 雑音がない(関節雑音がしない)

- 疼痛がない

- 開口障害がない

|

|

顎関節の解剖

開口時、最初の3分1は蝶番運動を行ない、その後、下顎骨が前方に出る運動が加わるため、関節円板(ディスク)に負担がかかり、それが痛みの原因となる。つまり、関節円板が前方に変位し、下顎骨の通り道をふさいでしまうのが原因と思われる。

顎関節症の治癒率

顎関節症は50%が原因不明といわれ非常に診断が難しい。

矯正歯科専門医の治療で症状の改善する確率は約25%といわれる。

TMD(顎関節症)の原因と考えられる因子

顎関節症は、過剰負荷が生態の許容量を越えた時発生する

Ⅰ初発因子

A 外傷、炎症、感染、医療行為など、きっかけがはっきりしているもの

1、 大開口のしすぎ 2、固いものをかんだ 3、長時間の開口(歯科治療等)

4、顔面の打撲 5、強いストレス 6、外傷(交通事故など)

Ⅱ素因または永続化因子

A 特にきっかけがなく、行動に起因すると思われるもの

1、 プラキシズム(歯ぎしり、くいしばり)やパラファンクション 2、顎の酷使

3、ストレスによる筋の緊張 4、顎や口を使う楽器

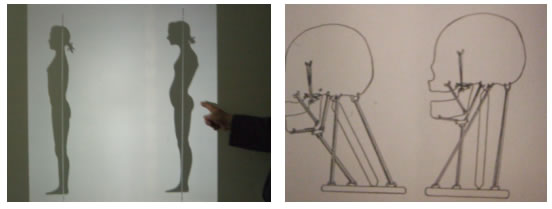

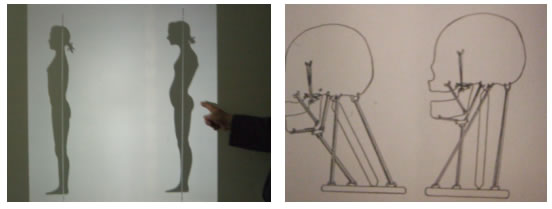

5、頬杖や猫背など、姿勢の悪さに起因するもの(パソコン、運転、猫背など頭部前方位姿勢は、咀嚼筋や頚部の筋肉にコリや痛みを引き起こし、緊張型頭痛の原因にもなる。)

B 肉体的因子

1、 全身疾患 2、不正咬合や骨格の異常

3、TMD周辺の過去の外傷や疾患 4、筋痛や顎機能異常

※ 偏側噛みのテスト:舌に綿を乗せ、口を閉じ開口してもらう。綿の寄ってる方が偏噛みしている側。ただし何度も繰り返すと精度が失われる。

C 精神的因子

1、 うつ 2、不安 3、ストレス 4、薬物依存 5、睡眠障害

TMDの治療

Ⅰ 不正咬合の矯正

Ⅱ セルフケア

A 関節と筋の安静

1、 柔らかい食事 2、ガムの禁止

3、TMDを治す呪文(ティーストアパート法)「唇を閉じ、奥歯を離し、顔の力を抜く」

B 大開口を避ける

1、 大あくびのコントロール 2、長時間の歯科治療は避ける

C 冷湿布、温湿布

D マッサージ

E 運動及び顎の運動

F ストレス緩和法を練習(自律訓練法)

G ストレッチ

H 寝るときの姿勢(横向きは避ける。仰向けで顔、顎、首の筋をリラックスさせる)

I 良い姿勢(猫背や頬杖が、咀嚼筋及びその周囲の筋肉に及ぼす影響)

足がしっかり地に付くと、噛む力は強くなる。

11:40~12:40 研究会「顎関節の臨床」

|

演 題 顎関節矯正法

講 師 日本長生医学会副会長 大村長生館院長

大村 基實 先生

長生医学における顎関節症治療のポイントは、顎関節の矯正法と上部頚椎矯正法です。しかし、歯の咬み合わせにより、頭蓋骨、頚椎、腰椎、骨盤、下肢のバランスが変化するので、顎関節と頚椎だけでなく、総合的な診断が必要です。

|

質疑応答

池田先生より、「患者に指を噛まれないよう、あらかじめコルク栓を噛ませると良い」とアドバイスを頂きました。

<後記>

ネズミの歯を削り噛合わせを悪くすると、歯を削る前の半分しか泳げなくなるそうです。歯を削られたネズミは体の軸がブレ、水中でうまくバランスがとれなくなるのです。

人間も、不適切な噛合わせが背骨の彎曲をもたらし、運動能力の低下や顎関節症だけでなく、頭痛、肩こり、腰痛、股関節痛、めまい、耳鳴り、視力低下、鼻炎、不眠、関節炎など、多くの不定愁訴を生むことは臨床上周知の事実です。また、専門医も認めているように、顎関節にあける 精神的ストレス は見過ごす事の出来ない問題で、精神療法を必要とするケースも多々あります。

しかし、明らかに 歯の咬合異常 が原因と思われる場合は、すみやかに矯正歯科医を紹介することも、私たちの大切な仕事だと感じました。

池田先生は多忙にも関わらず、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

※この施術を行なうには、患者の了解と十分な理解が必要です。

日本長生医学会旭川支部 大村 和彦

⇒ 研究会報告・論文メニューへ

|

![]()

![]()