![]()

![]()

第2頚椎矯正法を考える〜

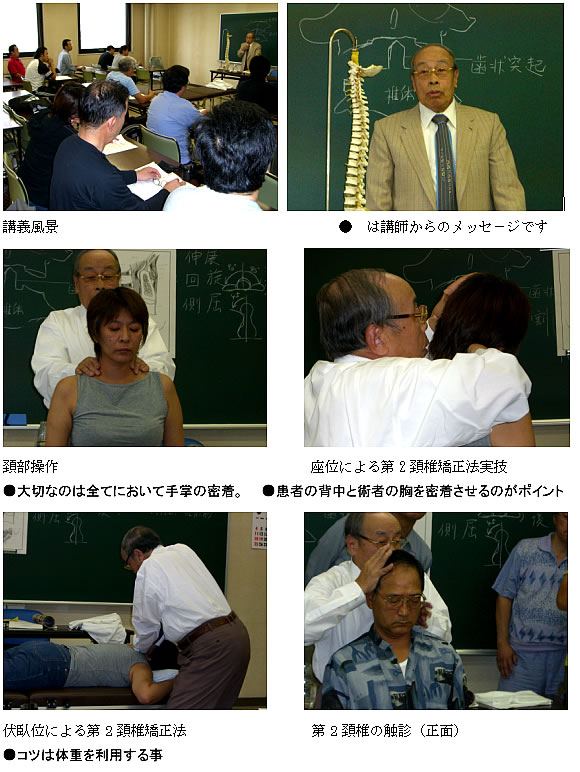

平成17年9月旭川支部定例研究会の報告

大村 和彦

主 旨 長生上人がたった一度の頚椎操作で聾唖者に音を甦らせた有名な逸話で知られるように、長生医学における上部頚椎矯正法は長生上人の時代から重要視されていました。そして現在でも上部頚椎の異常が脊髄神経ばかりでなく自律神経や視神経や顔面神経といった脳神経にまで影響を及ぼすという学説を根拠に、第2頚椎の研究は現会長はじめ長生医学会がことのほか熱心に取り組んでいるテ-マでもあります。 臨床上、上部頚椎とその周囲軟部組織の異常により出現したと思われる症例は多岐にわたり、第2頚椎の変位が頚部痛や上肢痛だけでなく、頭部、顔面、眼、耳、鼻、顎関節、咽頭、喉頭、呼吸、アレルギ-、血圧、内分泌、運動機能障害や自律神経障害といった神経系疾患にまで影響を及ぼしているのは、臨床家としての経験上容易に実感出来ます。 ところが整形外科の分野では、上部頚椎の異常が自律神経や脳神経にもたらす疾患という概念は皆無に等しく、むち打ち症、頚椎の頚椎ヘルニア、変形性脊椎症、など脊柱の一疾患として認識されているにすぎません。 しかし、長生医学以上に上部頚椎を重要視しているのが、オステオパシ−やカイロプラクティックです。中には、上部頸椎以外の背骨の歪みは頭部を安定させるために身体が本能的に取る補正作用と考え、上部頸椎の異常による脳からの神経伝達妨害を取り除くことにより病気や症状を自らの自然治癒力で回復するのを待つというポリシ−のもと、上部頚椎だけを治療の対象としているものまであるようです。また、近年では柔整でもこうした問題に着目し積極的に研究課題として取り組んでいる論文も見受けられます。 長生上人の例をあげるまでもなく、第2頚椎の矯正は数多い長生医学の治療法の中でも特に劇的な症状回復が期待できる手技ですが、これほど重要な第2頚椎をじっくり集中的に勉強する時間が乏しいことも事実です。交通事故などによる物理的ストレスや、心因性のストレス疾患が増加している昨今の現状を踏まえ、旭川支部ではこの機会に、多角的、総合的に上部頚椎と向き合ってみようと考えました。

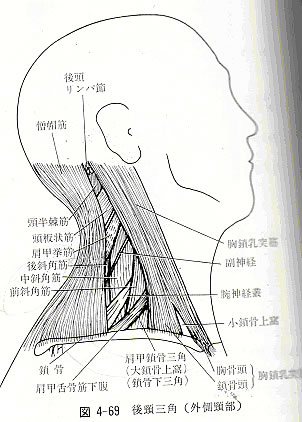

10:00 上部頚椎の解剖学的基礎知識 大 村 和 彦 「解剖学は医学の地図です。地図がなければ目的地につけません。パラメデカルの分野で解剖学を学ぶ姿勢に協力は惜しみません」すでに退官されましたが、旭川医科大学解剖学第一講座小野教授の言葉です。良い教えは実践しようと思います。 頚椎の解剖学的基礎知識

椎間板は20歳頃から脱水化すると言われ、その結果椎体が不安定になり、椎間板ヘルニアや頚椎症といった退行性変性がX線で確認できるようです。ルシュカ関節は神経根出口にあり、加齢により変性し骨棘を形成、変形性頚椎症などの病変を引き起こすといわれます。肋横突起は発生学的に横突起と退化した肋骨の癒合したものといわれますが、個々の頚椎を通る椎骨動脈は脳幹へ栄養を運びます。眩暈などの自律神経症状は椎骨動脈の正常な働きが何らなの原因で阻害されたものという仮説も近年論じられています。 ●後方部分は椎弓根、椎弓、椎間関節、棘突起で構成。 ●椎間孔とよばれる前方部分と後方部分との間のスペースを脊髄が通り、ここから左右8対の頚神経が出ています。

上部頚椎(第1頚椎、第2頚椎)の解剖学的基礎知識

第2頸椎(axis軸椎)は、椎体の上部から上方に歯突起という歯の形をした歯状突起が突き出しています。これは本来環椎の椎体であったものが、発生の途中で環椎から分離し軸椎の椎体に付属するに至ったものと考えられています。 上部頚椎は、外からの物理的ストレスは勿論のこと、内からの感情的なストレスにも敏感に反応すると言われます。

上部頚椎は、重い頭を支えながら、顎を上げたり引いたりする前屈や伸展、頭を傾ける側屈、左や右を向く回旋、といった三次元方向に動くにも関わらず、椎間板がないので、一般的に背骨の中でも比較的変位の起こりやすい部分と考えられています。

前屈: 胸鎖乳突筋 補助筋として斜角筋群、頚長筋、頭長筋など椎前筋群

尚、項靭帯は胸腰筋膜の延長で項部深層筋を包む強靭な筋繊維として臨床上重要です。

深部の頚椎屈筋

深層筋群には後頭骨、環椎、軸椎との間に分布する小筋があります。

●具体的には、術者と患者の呼吸法を合わせること。 ●双方の呼吸が合致した時、患者は精神的緊張から開放され全身リラックス状態になります。 ●矯正が終了してからも数秒間はその状態を固定維持することが大切です。

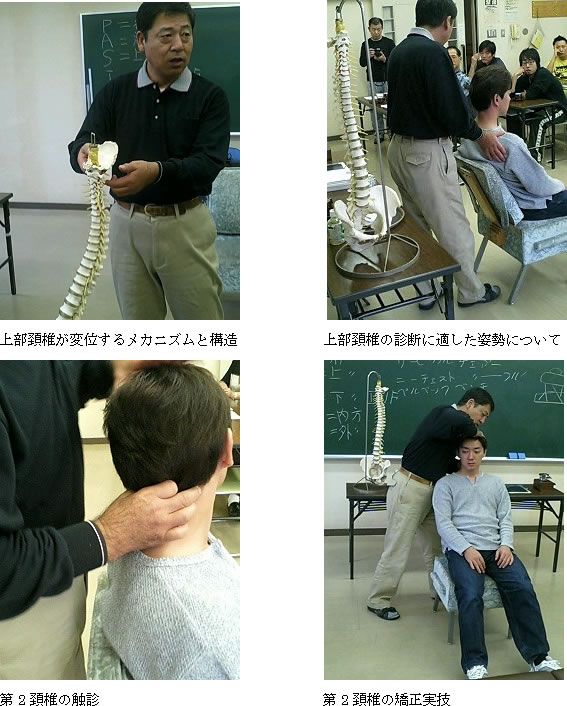

12:30 特別講演 「上部頚椎矯正法」木原正巳先生

●触診は患者の頚に対し、静かに回旋、側屈運動を加えることにより生ずる微妙な触覚を指先でとらえ診断します。何度も練習し微妙な感覚を体でつかんで下さい。 ●上部頚椎は変位の仕方により、迷走神経、胆のう、肺、心臓、膵臓、胃、大腸、など全身に特有の病態が現われますが、上部頚椎の的確な矯正により改善が可能です。 参加者はペアになり、木原先生のマン・ツ−・マンの指導で触診と矯正法を実践しました。 参加者の要望で予定時間を延長。「ひとつ役にたつものを覚えて帰ってほしい」と力説する講師の気持ちが額の汗に表れていました。

Q : 第2頚椎押し込み操作法について、母指は椎弓、棘突起のいずれにあてるのか?

後 記

今回の研究会は、「上部頚椎」を多面的かつ総合的に考えてみようという主旨と、より実践的なテクニックを体験しようというねらいがありました。 講演をお願いする時あらかじめ講師に「参加者全員にご自身の矯正テクニックを体験させてほしい」と依頼したところ、講師にとって肉体的にも精神的にも大変負担の大きい要請にも関わらず、お二人とも快く引き受けて下さいました。 今回の研究会は、手術をしてまだ間もない先生や、遠くは弟子屈から片道5時間をかけ参加された熱心な先生もおられましたが、お陰さまで大好評でした。 また私自身主催者としてでなく、一参加者として充実した勉強が出来た事に大変満足しております。講師とご参加いただいた先生に改めてお礼申し上げます。

旭川支部長 大 村 和 彦

|