|

|

| 日本付近(部分) | 日本北方部分の拡大 日本の最北は佐渡島 |

千島関連の古絵図・古地図

坤輿万国全図(1602年)

イエズス会宣教師マテオ・リッチが北京で作った世界図。日本でこれを基にマテオ・リッチ系世界図が作られた。太平洋上の李之藻の文章などに版木改作の跡があるので、これに先立つ初版の存在が推定されている。原品は軸装だが、長く屏風であった痕跡がみられる。(国立歴史民俗博物館の解説)

(画像をクリックすると拡大します)

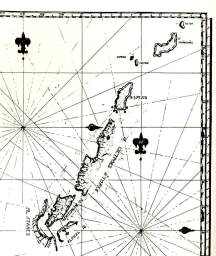

アンジェリスの日本地図(1621年ごろ)

ジェロニモ・デ・アンジェリスは北海道に渡った最初の宣教師。江戸時代初期のころ、商人や工夫に変装して東北から北海道を訪れ、禁止されたキリスト教を伝道したが、最後にはとらえられて火刑となった。

下の図はアンジェリスがイエズス会に送った書簡に含まれていた日本地図。北海道が異様に大きく描かれている。

(画像をクリックすると拡大します)

正保御国絵図のもう少し詳しい説明はここをクリックしてください

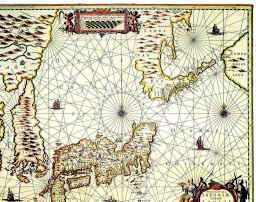

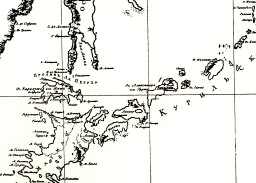

ド・フリース航海所製図(1643年ごろ)

オランダの航海家M.G.de フリースは、東インド総督の命令をうけて1643年、第 2 回太平洋探検隊の司令官としてカストリクム Castrikum 号に乗船、日本の東岸を北航して、サハリン (樺太) 東岸のテルペニエ (知床) 岬の北、北緯 48度54分に到達した。この間、国後島沿岸を航海し、択捉 (えとろふ) 島とウルップ (得撫) 島を発見して、それぞれをスターテン・ラントとコンパニース・ラントと命名し、サハリンと千島のアイヌとも接触した。ただし、濃霧の中、国後島を北海道の一部と誤認し、さらに、ウルップ島を北米大陸の一部と誤認した。

フリースはこのときの実測に基づき、奥羽北岸からサハリン南東岸にかけての地図を作成した。これが、世界初の樺太・千島の実測地図である。

(画像をクリックすると拡大します)

万国総図・人物図(1645年)

この地図は、千島とは直接関係無い。

ヨーロッパからもたらされた世界地理認識を元に、日本で最初に作成された世界地図。世界地図と人物図の二幅で一対。

千島・樺太は描かれていないが、北海道の大きさは実際と整合している。日本のはるか東側沖に、金島・銀島がある。

万国総図・人物図の部分。(画像をクリックすると拡大します)

ショスタコフの絵図(1726年ごろ)

1711〜1713年、アンツィフェーロフとコズイレフスキーはクリル列島探検をする。

1711年8月、千島最北端の占守島に上陸。さらに、第2島のパラムシル島に立ち寄り、住民にサヤーク(毛皮税)の献納を求めるが拒絶される。1713年、コズイレフスキーは再び占守島に立ち寄った後、パラムシル島に上陸し、苛烈な戦いの末、住民にサヤークを献納させ、ロシアの支配を認めさせた。このとき、コズイレフスキーは、パラムシル島に交易に来ていた択捉島の住人シタナイを連れ帰った。

コズイレフスキーは、シタナイの話を元に、マトマイ島(北海道)までの15島が掲載されていた絵図を作成している。(この絵図は現存しない。)

ヤクーツクのショスタコフはコズイレフスキーに資料を借りて、1726年ごろ絵図を作成した。この絵図のフランス語の写しが、現在残されている。

千島を列島であると認識した現存最古の絵図であり、この絵図以後、千島の理解が急速に進んだ。

この絵図では、島の順番・大きさはある程度正しい。また、マトマエ島(北海道)の大きさが、実際よりもずっと小さい。シタナイは択捉の人なので、北海道に関する知識は乏しかったものと思われる。

画像をクリックすると拡大します

和漢三才図絵(1702年まで)

和漢三才図絵は1702年に成立した日本最初の百科事典。この中に含まれる「蝦夷の図」には、北海道北東に知床が島として描かれ(志利恵止古島)、その先に「久奈尻(クナシリ)」「シコタン」「エトロッフ」が「女人島」「クルミセ」「猟虎島」などとともに描かれている。位置関係や大きさなどはデタラメ。1644年の国絵図と比べても、むしろ劣化している。

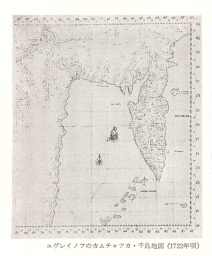

エブレイノフのカムチャツカ・千島地図(1722年ごろ)

測地技師エブレイノフとルージンはピョートルの命令でカムチャツカ・クリルを探検した。この探検の真の目的が何であったのかは不明。

1721年5月、エブレイノフとルージンはカムチャツカのボリシャレックを出帆し千島を探検、第6島に達した。この第6島とはどの島か定かでないが、一説にシムシル島と言われている。

|

| エブレイノフのカムチャツカ・千島地図(1722年ごろ) 画像をクリックすると拡大します |

享保日本図(1723年)

8代将軍徳川吉宗が建部賢弘に命じた作成した。千島は欠落している。正保御国絵図と大きな違いは無い。

享保日本図(部分)

画像をクリックすると拡大します

地理学者キリーロフの「ロシア帝国地図帳」(1734年)

地理学者で元老院書記官長のキリーロフは、これまでの伝聞ではなく、測地結果に基づくロシア最初の地図帳「ロシア帝国地図帳」をラテン語で刊行した。単なる絵図面ではなく、経緯度線が入れられており、地球上の位置関係を明確にしている。

この地図で、千島・樺太・北海道・日本は測地結果が無かったので、当時の推測で描かれており、特に千島はド・フリースの測地結果をそのまま使用している。

|

| 「ロシア帝国地図帳」(1734年)部分 画像をクリックすると拡大します |

アカデミー版ロシア帝国全図(1745年)

1745年、『サンクトペテルブルクの帝国科学アカデミー編纂の、地理学的手法と最新の観測に基づく、辺境地方を含む全ロシア帝国の一二葉の部分図とこの大帝国の全図よりなるロシア地図帳』 が出版された。

この地図では、ベーリング、シパンベルグ等の航海上の発見を集大成し、はじめてオホーツク地域がほぼ正確に認識されている。ただし、樺太南部・蝦夷が欠落している。

|

| アカデミー版ロシア帝国全図(1745年)部分 画像をクリックすると拡大します |

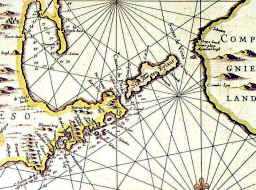

ヤンソニウス「日本・エゾ新図」(1750年)

この地図では、千島はド・フリースの地図が使われている

|

|

| ヤンソニウス「日本・エゾ新図」(1750年)部分 | 千島部分の拡大 |

画像をクリックすると拡大します

Jacques Nicolas Bellinの「KURIL ISLANDS JAPAN ANTIQUE MAP BY LAURENT」(1770)

1945年のアカデミー版ロシア帝国全図が使われている。(この地図の印刷は1770年と思われるが、1758年には、同じ地図が作られている。)

シャパーリンの南千島諸島図(1778年)

ウルップ島から根室海峡までを正しく描いたロシアの地図。歯舞諸島は色丹島とつながって一つの島となっている。また、北海道のことを「アトキス」と記しているが、これは「厚岸」の意味である。

|

| シャパーリンの南千島諸島図(1778年)部分 (画像をクリックすると拡大します) |

ラ・ペルーズ探検結果図

ラ・ペルーズは、フランスの航海者。1785年8月ブレストを出帆して南米をめざし、ホーン岬をまわってイースター島(1786年4月)・サンドウィッチ諸島(現在のハワイ)を訪れた。太平洋側からの北西航路発見を目的として北米に向かい、アラスカ南部の海岸に達し(6月)、沿岸を南下してサンフランシスコをへてモンテレーに達した。ついで太平洋を横ぎり,1787年1月マカオにいたり,さらにフィリピン・台湾を訪れ,日本海を通り,サハリン島と中国東北地方をへだてる間宮海峡に達した。またサハリン島と北海道のあいだの宗谷海峡(別名ラ=ペルーズ海峡)を通過した。カムチャツカ半島のペトロパブロフスクから探検日誌と地図をフランスに送った(1797年パリで出版された)。

地図はこのときの航海の他、ド・フリースの探検図、ロシアの調査などを利用している。

またこの地図は文化元(1804)年に長崎に来たロシア艦によってわが国にもたらされた。この地図は「古今未曽有の精図」であると、わが国の学者を驚嘆させ、わが国のカラフト地図作製の上で大きな影響を与えた。

なお、ラ・ペルーズはその後、現在のトンガからオーストラリアに達したが、1788年バニロコ島で難破し行方不明になった。

画像をクリックすると拡大します

林子平 三国通覧図説(1786年)

三国通覧図説は、このころ、ロシアの蝦夷地進出が盛んになったため、周辺諸国の地理を明らかにし、国防の必要性を解いた書物。この本の2/3程度が、蝦夷地の話で、残りが朝鮮・琉球・小笠原に言及されている。付属の地図が5枚ある。ずなわち、『三国通覧興地路程全図』『朝鮮図全図』『琉球国全図』『蝦夷国全図』『無人島之図』。

地図の周囲には経緯度が記入されている。なお、日本図の中に経緯度線が引かれたのは、1754年・森幸安『日本分野図』、1768年・長久保赤水『改製日本扶桑分里図』、1799年・長久保赤水『改正日本輿地路程全図』などがある。

北海道は本州と同じ程度の長さに描かれている。千島は、クナシリ・エトロフ両島が極端に大きく、それ以外の島は周辺に散らばって書かれており、ロシアの地図に比べて、この地域の地理認識の遅れが目立つ。

蝦夷国全図では、エトロフ島のところに、「近年、エゾ人オロシヤ人此処ニ於テ交易ヲ始シ由ナリ」と書かれている。またラッコ島のところには「近年オロシヤ人多ク此嶋ニ居住スル由ナリ」と書かれている。

琉球周辺図の中に、尖閣諸島を『釣魚台』などの名称で記載し、中国領の色である赤色に着色されている。 尖閣諸島を紹介した日本最初の地図。

|

| 林子平『三国通覧図説」の付属地図のうち 『三国通覧興地路程全図』部分 実際の地図は着色されている。 |

画像をクリックすると拡大します

古松軒古川辰 蝦夷図(1788年)

天明八年、幕府巡見使藤沢要人らの一行に加わって、松前に来た地理学者 古松軒古川辰が松前藩に有った文献を元に作成したもの。

1788年になっても、このような乏しい知識だったのかと、驚かされる。コズイレフスキー以後、急速に千島・樺太の知見が進んだヨーロッパ(ロシア)に比べて、日本の知識が如何に遅れていたかを示している。ただし、このころ以降は、長崎経由の文献や最上徳内らの調査・ロシア人からの情報により、日本の北方への知識も急速に進んでゆく。

画像をクリックすると拡大します

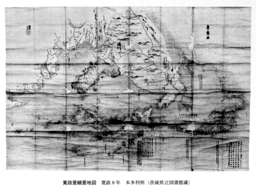

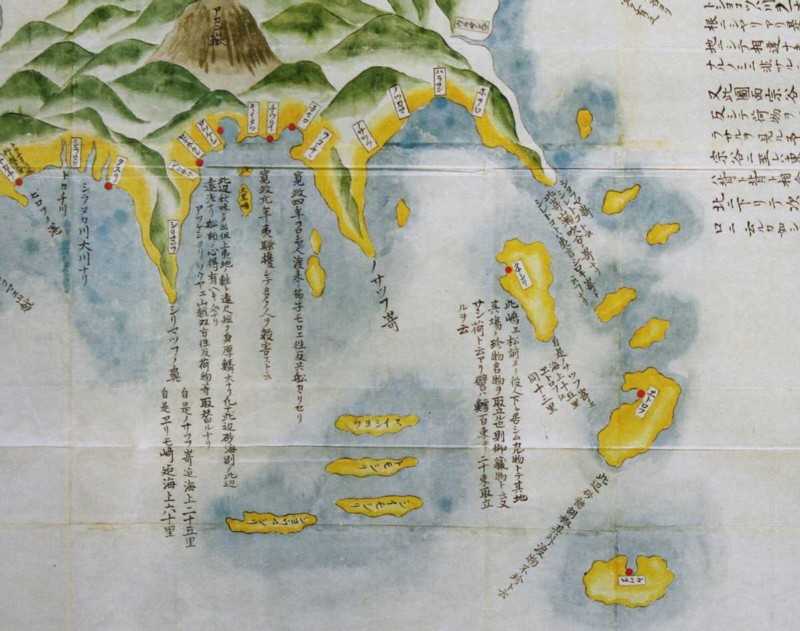

最上徳内『蝦夷風俗人情之沙汰付図』(1790年)

最上徳内は、天明五、六年(1785,6年)に幕府の蝦夷地調査隊として、択捉島から得撫島を踏査し、さらに奥地の事情を調査した。このとき、徳内は択捉島で、ロシア人の小集落を確認し、さらに、ウルップ島以北の知識をロシア人(イジュヨゾフ)から聞いている。

この地図は、徳内自身の調査と、ロシア人から聞いた知識によって描かれたもの。なお、1785年にも、同様の地図を作成している。ロシア人の知識により、日本の千島に対する知見が、格段に向上した事が分る。

徳内の地図では、千島列島の島々に、ロシア語の名称が記されている。(詳しくはここをクリック)

この地図は全図です。画像をクリックすると拡大します。

飛騨屋武川家に伝わる地図(1795年?) 日本語・ロシア語混合地図

飛騨屋は、クナシリの場所請負人。松前藩より、クナシリにおけるアイヌとの独占的交易権を得る。始めのうちは、クナシリの首長ツキノエから交易を拒否され、クナシリには進出できずにいたが、1782年からクナシリと交易を行う。ところが、飛騨屋は交易ではなく、アイヌ弾圧を行い、アイヌの反乱(1789年クナシリ・メナシの戦い)に発展する。この反乱は松前藩の力で鎮圧される。この結果、飛騨屋は1790年にはクナシリでの交易権を失う。

この地図は、最上徳内の地図同様、千島が列島状に描かれており、当時の日本の地図としては、きわめて詳細な優れた地図である。クナシリとの交易の中で、ロシアの地図を入手し、それをもとに作成されたものか。

本田利明『寛政亜細亜地図』(1796年)

1792年、漂流民・大黒屋光太夫を帰国させるため、アダム・ラックスマンは根室の来航した。このとき、持ち込まれた地図などにより、日本の世界知識は格段に向上した。本図にはロシア語の地名が記されている。

|

| 画像をクリックすると拡大します |

長久保赤水「改正地球万国全図」(18世紀末)初版は天明年間

大日本史の編纂にかかわった水戸藩士・長久保赤水による世界地図の部分。

レザーノフ使節が離日に際し、長崎奉行に送った地図。樺太は二島になっている。また、歯舞諸島は一島になっている。

|

| ヴィリブレフト「41県に区分されたロシア帝国全図」(1800年)部分 画像をクリックすると拡大します |

ロシア帝国地図部「太平洋におけるロシア航海者たちの発見地図」(1802年)

クルーゼンシュテインの航海に際し与えられた北太平洋図。サハリン島はラペールズの地図を採用しているが、その南方にはラクスマンが加藤肩吾から借写した「松前地図」の北海道と樺太島がそのまま描かれている。

|

| ロシア帝国地図部「太平洋におけるロシア航海者たちの発見地図」(1802年)部分 |

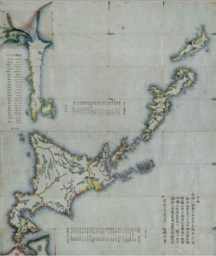

近藤重蔵『蝦夷地図式 乾』『蝦夷地図式 坤』(1802年)

『蝦夷地図式 乾』は北海道・樺太・南千島。『蝦夷地図式 坤』は北千島。寛政12年(1800年)、近藤重蔵は択捉島に渡ったときに、北海道・樺太・千島の地図を作成した。

『蝦夷地図式 坤』は北千島図で、これは、択捉島滞在の折、ラショワ島のアイヌ・イチヤンケムシが千島列島の島々をよく知っていたので、彼に聞いて作ったものであると、地図中に書かれている。

|

|

| 蝦夷地図式 乾(地図全体) | 蝦夷地図式 乾(部分) |

| (画像をクリックすると拡大します) | |

高橋景保『日本辺界略図』(1809年)、『新訂万国全図』(1816)

高橋景保は幕府天文方の役人。1804年長崎に来航したロシア使節レザノフより入手したアロースミスの世界地図をもとにして、さらに、伊能忠敬・間宮林蔵の測量を監督・援護し、その測図を取り入れて『日本輿地全図』『日本辺海略図』『新訂万国地図』を完成した。このとき景保は、名村多吉郎、馬場為八郎、馬場佐十郎らの通詞や、天文学者・間重富らを集めている。馬場佐十郎(1787〜1822)は、ロシア語に優秀な才能を見込まれての登用であり、1809年『ウイットセン地理誌』を翻訳し『東北韃靼諸国図誌野作雑記訳説』として、景保の考証に大きく寄与した。

高橋景保はシーボルト事件に連座して逮捕され、獄死した(1829年)。

樺太が北蝦夷と、和名になっているのに対して、日本辺海略図では千島はクリルスカヤ諸島とロシア名になっている。北海道、南樺太は実測にもと図いているのに対して、千島はラペールズの地図や、英国Arrowsmithの地図を基にしている。この時代、日本の千島進出がロシアに比べて遅れていた状況がうかがわれる。

日本辺海略図では、日本で初めて『クリルスカヤ諸島』の名称が使われている。なお、地図を見ると、クリルスカヤ諸島の範囲に択捉島を含んでいる事は明らかである。

この地図は『日本辺海略図』部分です。画像をクリックすると拡大します。

新訂万国地図では、「チプカ諸島いわゆる千島」となっている。エトロフ島・クナシリ島は千島に含まれている。新訂万国地図では樺太の北端が北緯50度付近となっているため、実際よりも樺太の長さが短くなっている。これは、間宮林蔵が誤って測量した樺太北部の緯度を採用したためである。

この地図は『新訂万国地図』部分です。画像をクリックすると拡大します。

クルーゼンシュテイン「ナデジダ号による発見と測量図」(1813年)

北海道西岸とサハリン島東岸はクルーゼンシュテイン自身の測量であるが、サハリン島西岸と沿海地方沿岸はラペールズ、北海道南岸はブロートおよびラクスマン探検隊の地図を借用している。、

画像をクリックすると拡大します。

ゴロヴニン『千島列島地図』(1818年)

ゴロヴニンはロシアの海軍少佐。1811年にはディアナ号で千島海域の水路測量中、国後島で日本人に捕えられた。この2年3ヶ月の抑留生活の記録を、帰国後『日本幽囚記』(1816)として著した。

調査の途中で、日本人に捉えられ、北海道本島未調査に終ったため、北海道は正確な形を描くことができなかった。国後島が北海道本島から分離されるなど、千島列島を正確に描き出した最初の地図である。

この地図はほとんど全図です。画像をクリックすると拡大します。

原田巽『東韃沿海図』 (1854年)

この地図では、「クリルスキ諸島」の名称が使われている。なお、地図を見ると、クリルスキ諸島の範囲に択捉島を含んでいる事は明らかである。

この地図では、樺太とサハリン(サカリイン)が別で、樺太は大陸の一部として描かれている。樺太とサハリンは別物ではないかという、かつてヨーロッパにあった認識を反映している。

画像をクリックすると拡大します

愛我山房『満州露西亜疆界図』(1853年)

この地図では、「クリルスキヤ諸島」の名称が使われている。

樺太のほかにサハリンが別の島として描かれていること、樺太が大陸と繋がっていること等、古いヨーロッパの知識に基いている。当時、ヨーロッパで使われていたロンドンのArrowsmithの地図や、ドイツのStielerの地図に比べると、かなり劣っている。

『満州露西亜疆界図』(全図) 画像をクリックすると拡大します。

工藤東平『大日本沿海要疆全図』(1854年)

この地図では、「千島 西洋人クリル諸島ト云」と、千島とクリル諸島が同じである事が示されている。

画像をクリックすると拡大します

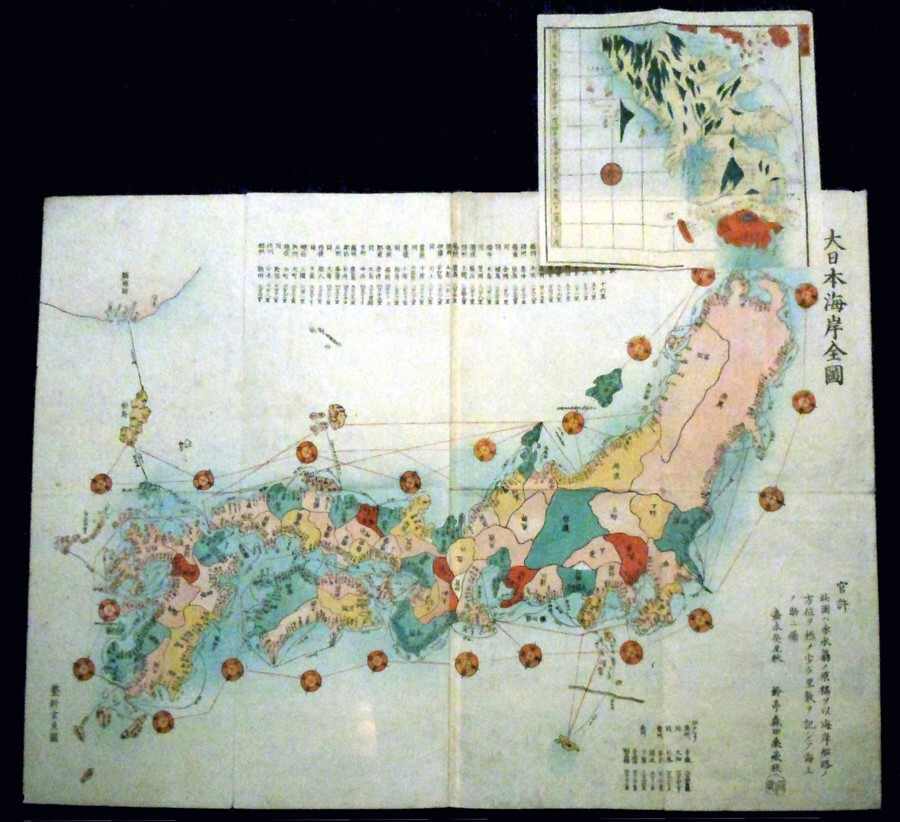

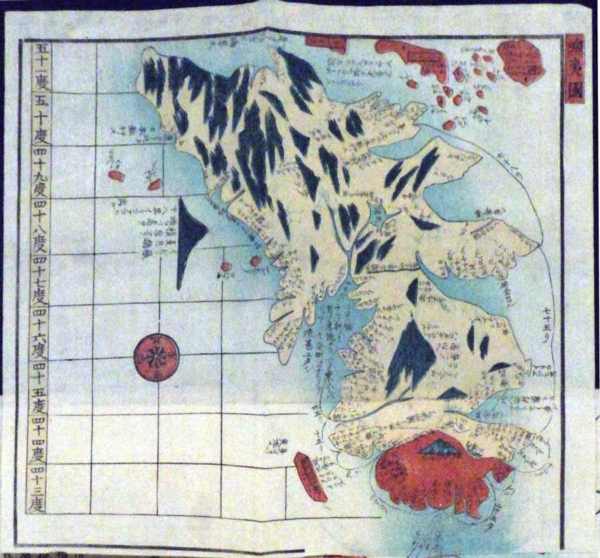

大日本海岸全図(1853)整軒玄魚

1853年にはプチャーチンやペリーが来航し、対外関係が緊迫した。この時期、従来の日本地図に北海道地図を付け加えたものが作成された。ここに示す地図では「蝦夷国」が追加され、そこには経度緯度が示されているが、北海道の形も大きさも実際と大きく異なり、千島に至っては、実際とはまったく異なっている。日本における蝦夷認識の遅れを示す地図。

|

|

|

| 全図 | 蝦夷国図の部分 | 蝦夷国のうち千島列島部分 |

| (画像をクリックすると拡大します) | ||

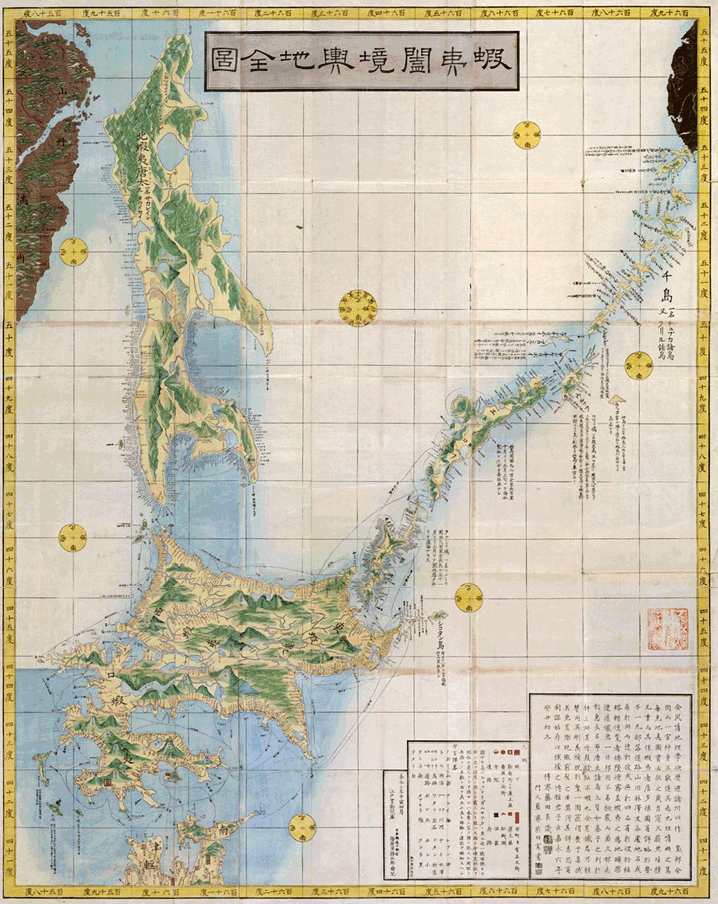

藤田良『蝦夷闔境輿地全図』 1854年

ペリー来航によって、江戸では、蝦夷地に関心が高まった。こうした中、江戸で発行された蝦夷図。国絵図系の地図とはと異なり、正確で、北海道本当のほか、クナシリ、エトロフ、ウルップ島やサハリンにも詳細な地名が記されている。また、『千島、一名 チュプカ諸島、又 クリル諸島』と記されている。

|

| (画像をクリックすると拡大します) |

小島左近『蝦夷島全図』(1863)

小島左近は津軽半紙で862年に箱館警備についた。1600年代の国絵図と、大きな違いはない。

|

|

| ほぼ、全図 | 千島部分の拡大 |

| (画像をクリックすると拡大します) | |

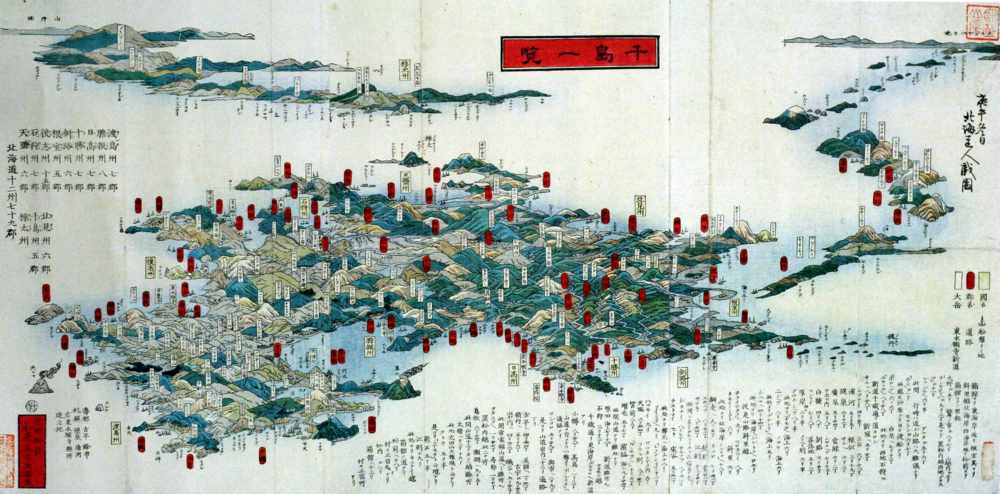

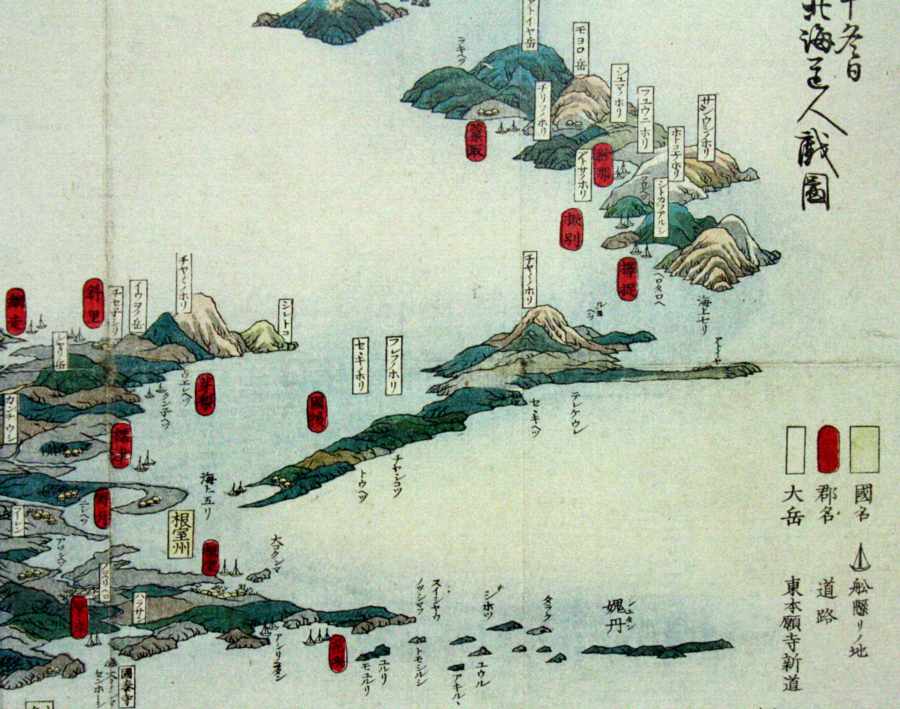

松浦武四郎『千島全図』(1870)

松浦武四郎による北海道の俯瞰図。地図の範囲は、北海道・千島・サハリン。

原図は函館市立博物館所蔵。

|

|

| 地図のほぼ全体 | 国後・択捉を中心とする部分の拡大 |

| (画像をクリックすると拡大します) | |

Stieler's Hand-Atlas『Nord & Mitten Asien Ubersicht des Russischen Reiches』(1876)

樺太・千島ともに、正確に描かれている。クリル列島に国後・択捉を含めている。

| 千島部分の拡大 (画像をクリックすると拡大します) |

兵部省海軍部水路局作成 大日本海岸実測図の第93号「北海道東部」図

(色丹島・国後島・択捉島は千島列島に含まれる)

明治4年(1871)に設立された、兵部省海軍部水路局が作成した大日本海岸実測図の第93号「北海道東部」図。大日本海岸実測図は、明治初期の銅版の海図を1冊にまとめたもので、明治12年までに測量された海図が収められている。第93号「北海道東部」図の測定年は不明。

この地図には、北海道東部から、歯舞諸島・色丹島・国後島・択捉島・得撫島が描かれている。色丹島から得撫島にかけて、千島列島の英字名である「Kuril Islands」と記載されており、色丹島・国後島・択捉島が千島列島に含まれていることが分かる。

|

|

| 「北海道東部」図 | 色丹島・国後島・択捉島 部分の拡大 |

| (画像をクリックすると拡大します) | |

「坤輿万国全図」「万国総図・人物図」「改正地球万国全図」「新訂万国地図」は国立歴史民俗博物館複製展示の写真

「大日本海岸全図(1853)整軒玄魚」は神戸市立博物館収蔵品の写真

Jacques Nicolas Bellinの「KURIL ISLANDS JAPAN ANTIQUE MAP BY LAURENT」(1770) は現物(複製品)をスキャナーで取り込んだもの

Stieler's Hand-Atlas『Nord & Mitten Asien Ubersicht des Russischen Reiches』(1876)は現物(複製品)をスキャナーで取り込んだもの

藤田良『蝦夷闔境輿地全図』、小島左近『蝦夷島全図』(1863)、松浦武四郎『千島全図』、近藤重蔵『蝦夷地図式 乾』(1802年)は”函館マルチメディア推進協議会”2011,2012,2013年のカレンダー。

兵部省海軍部水路局作成 大日本海岸実測図の第93号「北海道東部」図 は、国立公文書館デジタルアーカイブ

和漢三才図絵 は東洋文庫(平凡社)から出版されている。さらに、国立国会図書館デジタルコレクションでも公開されている。

参考文献

上記以外、これらの地図は以下の書籍から引用した(林子平/三国通覧図説 を除く)。

H・チースリク/編『北方探検記―元和年間に於ける外国人の蝦夷報告書』 吉川弘文館 (1962)

アンジュリスの地図

ロシア人の日本発見 S・ズナメンスキー/著 秋月利幸/訳 北海道大学 1979

エブレイノフのカムチャツカ・千島地図(1722年ごろ)

地理学者キリーロフの「ロシア帝国地図帳」(1734年)

アカデミー版ロシア帝国全図(1745年)

日本北辺の探検と地図の歴史 秋月利幸/著 北海道大学図書刊行会 1999.7

ヤンソニウス「日本・エゾ新図」(1750年)

シャパーリンの南千島諸島図(1778年)

ヴィリブレフト「41県に区分されたロシア帝国全図」(1800年)

ロシア帝国地図部「太平洋におけるロシア航海者たちの発見地図」(1802年)

クルーゼンシュテイン「ナデジダ号による発見と測量図」(1813年)

クナシリ・メナシの戦い 根室歴史研究会 1994

飛騨屋武川家に伝わる地図(1795年?)

国絵図の世界 国絵図研究会 柏書店 2005

享保日本図

近世日本の北方図研究 高木崇世芝/著 北海道出版企画センター 2011

本田利明『寛政亜細亜地図』(1796年)

古地図と歴史‐北方領土 北方領土問題調査会編 同盟通信社 1971

上記以外

その他、参考文献

北方図の歴史 船越昭生/著 講談社 1976

蝦夷古地図物語 梅木通徳/著 北海道新聞社 1974

最終更新 2019.5