MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

手作りライブスチーム

A Happy New Year!

/☆Go Back☆/

2009年になりました。今年の冬は、今のところ雪もほとんどありませんし、比較的穏やかな日々です。12月いっぱいで仕事がいろいろ片づいた関係で、年末からずっと工作三昧の毎日で、これはそのまま今年の方針になりそうです。

前回のレポートで2008年を振り返りましたが、今年の欠伸軽便鉄道の予定を以下に示します。目標ですけれど、できるかぎり実現したいと思います。

1)動力車を1台増強する:蒸気機関車の予定。これは、まもなく海を渡って届く予定です。

2)蒸気機関車の整備:メンテナンスと改造。レディ・マドキャップの大規模な改造を計画しています。

3)無動力車を1台増強する:昨年できなかったトレーラ兼貨車を製作します。ボギィ車です。

4)ストラクチャの充実。モルタル製の建物をまた作りたいと考えています。

5)ガレージ内の整備。32mm、45mmのライブスチームが100台近く床に置かれているので、棚を作りたいところ。

6)信号機の電動化。これも長年の課題でした。サーボ制御の目処がついたので実用レベルで製作します。

7)小型のライブスチームを5台製作する。これが今年のメインかもしれません。なんと、既に今月2台製作しました。

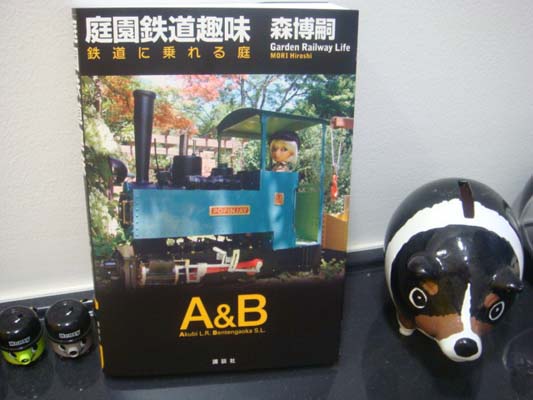

8)昨年に引き続き庭園鉄道の本を発行。

ようするに、あまり変わりはありません。本当は45mmゲージの線路をもっと延ばしたいのですが、用地の設定でまだ迷っているので、ちょっとどうなるかわかりません。仮設ならばいくらでもできますが、恒久的に敷設してしまうと、ほかのものの邪魔になるので、考えどころです。

それからもうひとつ、ホビィ・ルームのGゲージを片づけて、違うレイアウトを作るための準備をする計画があります。これは、本格的になるのは来年くらいでしょう。

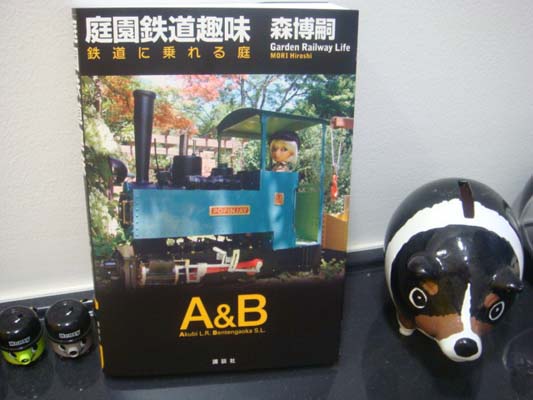

ところで、本A&Bレポートは、今回でひと区切り。今回までが夏に発行される本に収録されるからです。このレポートは、もともと出版を目的に書かれていて、そのために一般の方にもできるだけ親しみを持ってもらえるような「読みもの」としての方向性を目指してきました。その目的はほぼ達成されたと考えています。たとえば、鉄道模型のNゲージも触ったことがなかった方が、モデルニクスの線路を自宅に敷いて庭園鉄道を建設した、とメールを下さいました。工作はできないけれど、平岡幸三氏の本を買って図面を眺めている、というメールももらいました。僕は、ライブスチームや庭園鉄道の仲間を増やそうとはまったく考えていません。ただ、ものを作るということを一度自分でやってみるのは、しないよりはずっとましだろう、と考えているだけです。少なくとも、作りたいとか、作ろうとか、そう思う気持ちだけでその一日が楽しくなるでしょう。

今回を最後に、半年ほどお休みをして、そのあとはエンタテインメント性を少し減らし、専門的、技術的なレポートに重心を移して再開したいと今は考えています(気が変わるかもしれないので、わかりませんが……)。ちなみに、レポートを作る時間を工作に回せるわけですから、今までよりもいっそう欠伸軽便鉄道の業務は活発になることでしょう。

A&Bレポートの第4次工事が『庭園鉄道趣味』(2008年7月発行)という本になりました。

多少、頻度が減るかもしれませんが、日々の活動を写真でつづる「欠伸軽便鉄道掲示板」は、引き続き運用する予定です。

<小さい機関車たち>

今回のレポートは45mmゲージの小さな機関車たちが中心です。45mmゲージといっても、スケールは1/11くらいから1/30くらいまでと、かなり幅がありますが、一番多いのは1/20付近の、いわゆるGゲージに属するものですね。写真の1枚めは、Ruby Forneyですが、これは7/8インチスケールのつもりなので、1/13くらいの縮尺になります。ラジコンでレギュレータだけ操作します。ルビィは、今完成品で買える一番安いライブスチームになるでしょうか。

2枚めは、LGBのFrankですが、これは日本のアスターが製作したものらしいです。ガス焚きです。どうも、アスターはアルコール焚きのイメージがあって、ガス焚きの缶を得意としていないように感じますが、いかがでしょう。このフランクは、急カーブも曲がるし、なかなかよくできた機関車だと思います。

欠伸軽便には珍しい大型の蒸機。2-8-2なのでミカドですね。これはアルコール焚きです。とても重いので、沢山貨車を引けそうですが、似合うような貨車が当社にはありません。これはスケールは1/30でしょうか。はっきりいって、この大きさの機関車にはほとんど関心がないのですが、1つくらいは試してみようか、と思いました。運動場のようなトラックがないと豪快には走らせられません。個人の庭園鉄道には向きませんね。

ライブスチームに混ざって走っているのは、Dr. Yellow。ついに3両編成になりました。中間車両は、買ってきた同じおもちゃのバッグを加工したものです(片側を切っただけ)。動力は先頭車にしかないので、かなり遅くなりました。新幹線に相応しくない遅さです。もう1両、動力車にすべきでしょう。

このRocketは、その昔(30年くらいまえです)「模型とラジオ」などに広告が載っているのをよく見かけましたね。科学教材社が販売していたものです。たしか、2万円か3万円だったかと。その当時でその値段は、とても子供が買えるものではありません(大人でも買えない?)。同誌の井上昭雄氏の製作記事にも、首振りエンジンを使ったロケット号があったと思いますが、それを基本にして製品化したのでしょうか。アルコール焚きで給油器もあります。テンダの樽が燃料タンクです。何故か2台持っているのですが、これは客車を引いた方が良いかもしれません。

2気筒2トラックのSheyです。ベベルギアではなく、クラウンギアを使っています。ボイラは炙り式。非常に非力なので、この写真のような編成運転は不可能です。暖かい日に単機で運転するのがやっとです。しかし、よくできているモデルで、今後の工作の参考になりました。

<メカニクス>

古そうな4気筒水平対向のスチームエンジンをジャンクで入手しました。引っかかって回らない状態でしたが、分解して原因を調べてみると、ネジの1つが内部のクランクに接触していました。そのネジは、交換して新しくしたもののようです。まず、ネジを短くしました。それから、バルブの1つが動きがしぶく、どうも落としたかなにかでシリンダが変形しているようでした。これも、そっと内側をヤスって修正しました。

なんとか動くようになりました。といっても、蒸気ではなくエアによるテスト運転です。あまり力はなさそうですね。片押しのピストンですが4気筒なので、どの位置からも始動できます。回してみると、おお、これは水平対向の音だな、と納得します。ポルシェのエンジン音と似ていますね。今回のレポート、このあとも動画が幾つかありますが、いずれも音に注意をしてお楽しみ下さい。

4気筒水平対向エンジンをエアで回している動画が、こちらにあります。

ついでに、手持ちのエンジンの写真を撮りました。まず、エンジンというより、ドンキィポンプです。大きい方が斉藤氏、小さい方が佐藤氏の製作によるものです。どの機関車に載せようか、と迷ってしまいますね。これよりもさらに大きい(佐藤氏製作の)ドンキィポンプをLady Madcapに載せたのは昨年のこと(2008年4月のレポートを参照)になります。あれで機関車が生き返りました。

2枚めの写真は2気筒の縦型エンジン。大きい方はSAITO製です。小さい方も、たぶん同じだと思います。いずれも中古で入手したもので、これから活用されるでしょう。大きい方は、人を引っ張るサイズの機関車を動かせると思います。問題はボイラですが。

こちらは、小さいエンジン。以前にも紹介したかもしれませんが、シリンダにフィンが(飾りですけど)ついた珍しいタイプの1気筒と2気筒。45mmゲージの機関車ならば動かせそうです。

メカニカル・リュブリケータ(給油器)です。いずれもいただきもの。大きい方は、8号機Sapphireの置換式給油器と取り替える予定のものです。小さい方は佐藤氏が作られたものですが、新品です。コンパクトで綺麗な仕上がりです。そのうち出番があることでしょう。

<1Bテンダの製作>

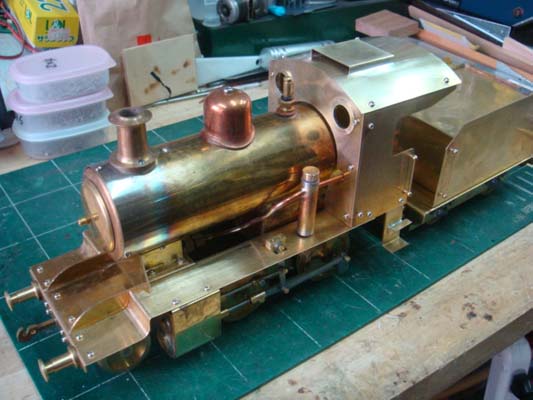

12月26日から製作を始めた1Bテンダです。掲示板で毎日詳しい報告をしましたが、1カ月近く、毎日5時間以上工作をしました。なにしろ、もともと月刊誌(しかも少年誌?)に製作記事が載っていたものです。ですから、やはり1カ月間で作らなければ駄目だろうと……。井上氏が設計されたもので、科学教材社で素材キットとして購入をしました。キットといっても、かなり手強いものです。ただ、ボイラだけは完成している点が、よし1カ月で作ってみようか、と思わせてくれた最大の要因でした。

1Bテンダは、井上氏の記事(「模型とラジオ」1975年11、12月号)によると、最初は首振りエンジン+炙りボイラで作り、翌月には、ピストンバルブ+煙管式ボイラのバージョンが登場します。キットはエンジンに関してはどちらでも製作が可能ですが、せっかくなのでピストンバルブ式に挑戦してみました。記事を読むだけで、このエンジン部の工作がもの凄くアクロバティックで、「こんなのできるかな」と首を傾げたくなる難易度です。

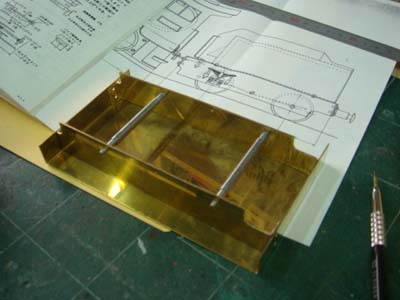

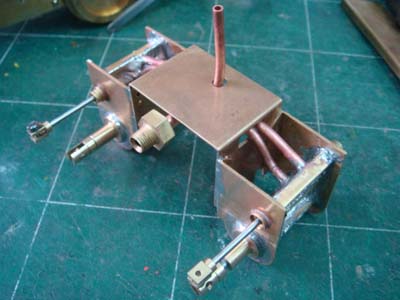

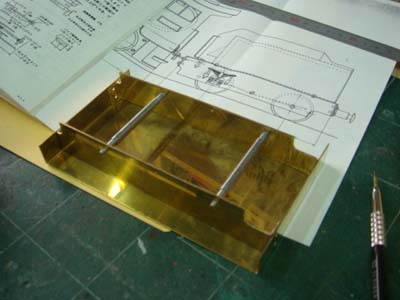

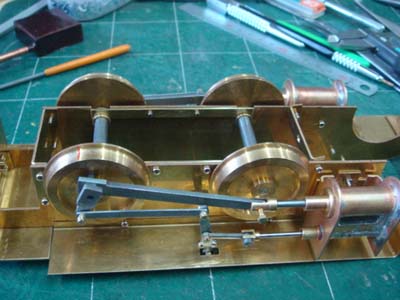

腕や目を慣らすために、テンダから作り始めました。案の定、歪んだ形に仕上がりましたが、これで気を引き締め、その後は慎重に進めることができました。1枚めの写真がテンダの台車。2枚めが機関車の下回りです。車輪と車軸はキットに付属していたものです。そのほかは、長方形の板が何枚か入っている、という素材キットなので、すべて自分で形に切り出し、位置を罫書いて穴をあけなければなりません。

もともと、このキットは、蒸気動車の素材キットと一緒に購入をしたものです。どちらかというと、この1Bテンダが作りたかったのですが、エンジン部の製作方法を読んで、「これは無理だ」と諦めたのです。それが2年まえのこと。この2年で少し工作技術が上達した(と自己評価した)ので、今回チャレンジすることになりました。

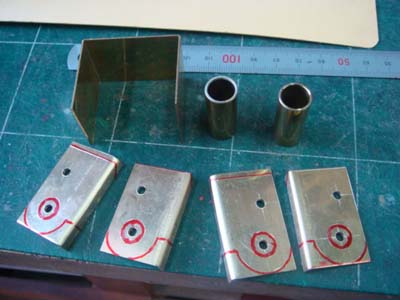

1枚めの写真がエンジン部を作り始めたところ。年末です。板を万力に挟んで折りまげ、罫書きをして穴をあけます。ボール盤であけられる穴は、この厚さの板ではせいぜい6mmくらいまで。それ以上になると、刃がかんで母材を壊してしまいます。今回も、大きい方の穴は、小さめにあけて、あとはヤスリで広げました。

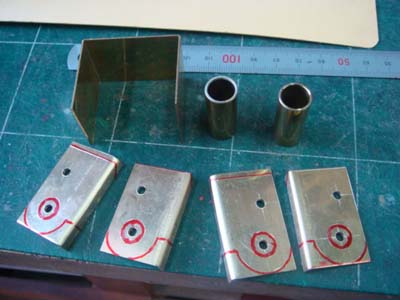

2枚めの写真が仮組みをしたところ。太いパイプ(外径12mm)がエンジンのシリンダ。細い(6mm径)方がバルブのシリンダです。ゆるゆるでは、組立てが難しくなりますので、きっちりになるように仕上げます。

ここからが正念場で、バルブのパイプに蒸気が出入りする穴をあけます。この位置がとても重要ですから、パイプの軸方向にずれてはいけません。0.5mmもずれたらもう使えません。1枚めの写真が最初に真ん中に3mm径の穴をあけたところ。これが蒸気が入ってくる穴です。まず1mmくらいの大きさにあけて、位置をノギスで確かめつつ、ヤスリで修正をしながら、少しずつ大きなドリルで広げていきました。写真の手前にあるのがバルブのピストンです。シリンダの穴の位置に、ピストンの窪んでいるところが来たときに蒸気が流れます。

2枚めの写真では、バルブシリンダに沢山の穴があいています。片方で合計7つ穴があきます。写真の穴は1.8mm径です。この工作をしていたのが、大晦日くらいだったでしょうか。最初の難関を乗り越えたところです。

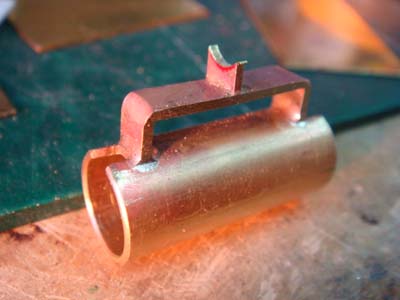

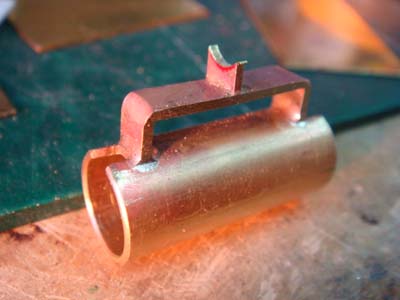

さて、最大の難関は、バルブとエンジンシリンダの間を結ぶ蒸気の経路です。これをどのように組み立てようか、と考えました。製作記事には、簡単にハンダづけをしなさい、とあるだけです。ハンダづけというのは、一度組んだところが、次の工程の熱で取れてしまうことがあって、大変難しいものです。そこで、今回は、仕切りの部分を銀ロウづけで組むことにしました。写真の1枚めが、それができたところ。エンジンのシリンダの上に、コ型の仕切り、そしてさらにその上に小さな仕切りが付きます。これを銀ロウづけで作りました。まず、この部品を精確に作る必要がありますし、またこれを精確な位置に取り付けることも必須です。失敗は許されません(失敗したら、すべて捨てて、パイプを切り出して作り直し)。隙間があっては蒸気漏れになるので、シリンダの径に合わせて、小さい部品をカーブ状に削っておきます。この工程にお正月3日間くらいかかりました。素晴らしい正月です。

2枚めの写真が、これを仮組みしたところ。上のバルブのパイプにぴったり当たるように作りました。あとは、前後の蓋をするだけです。この中が蒸気が通る経路になるわけです。ちなみに、4つある穴のうち、内側2つが給気、外側2つが排気になります。これができたときに、最大の峠は越えた気がしました。

次なる難関は、この蒸気経路の蓋をする工程。これにはハンダづけを使います。しかし、やはり熱でどこかがずれてしまっては困るので、まず、2つのパイプと、前後のフレーム板を1点だけロウづけしました。これで動かなくなりました。1枚めの写真は、そのあと、ハンダを流して、漏れ止めをしたところです。向こう側に突き出ているパイプは給気管です。

いよいよ、蓋をしました。最後の峠になります。まず、エンジンの内側から長方形の板をハンダづけします。そのあと、外側からは、写真のように、下に窓があいたコ型の板をハンダづけします。内と外で蓋の形が異なるのは、ハンダの流れを観察し、コテ先が届くようにするための設計なのです。ハンダづけ自体はすぐに終わりますが、内部で、仕切りにすべてハンダが回り(しかもパイプの穴は塞がないで)蒸気が正常な経路だけを通るようになっている必要があります。ですから、ハンダづけをしたら、エンジンを水の中に沈め、パイプからエアを送り、バルブのピストンを動かして、どこから泡が出るか確かめます。また、出口を塞いで、エアが止まるか、つまり途中で漏れ出たりしないか、という試験をします。これがちっとも上手くできません。20回ほどハンダづけをやり直して、ようやく漏れが止まりました。これが完成したとき初めて、この機関車が本当に動かせるのでは、という気持ちになりました。

ここから一気に気持ちが楽になります。もうのんびりとピクニック気分で山を下っていくだけです。次はロッドの製作。キットには、鉄板の破片が入っていますので、これを寸法に切り出し、削って、ロッドの形にします。重要なのは形ではなく、穴と穴の距離です。ノギスを使って罫書き、精確な位置に穴をあけます。

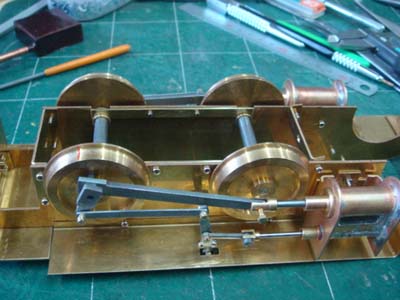

エンジンを台車にセットし、動輪とロッドで結んでみました。後ろの動輪を回します。この機関車にはサイドロッドがないので、前の動輪は駆動しません(つまり動輪ではない)。調子良く走ったら、サイドロッドを作ってやることにしましょう。

ピストンの動きで動輪を回すわけですが、同時に、その動輪の回転で、バルブピストンを動かします。このためのリンケージにロッドが幾つか必要になります。もっとも、前進しかしないので、一般の機関車にある逆転機構がない分、シンプルになっています。バルブを動かすために、動輪のクランク(メインロッドとは90度ずれています)から直径12mmの動きを取り出し、途中のアームでこれを半分のストロークにします。バルブのピストンのストロークは6mmになります。ここまで、電動工具はボール盤以外使わなかったのですが、このロッドを取り付けるネジを作るために、初めて旋盤が必要になりました。

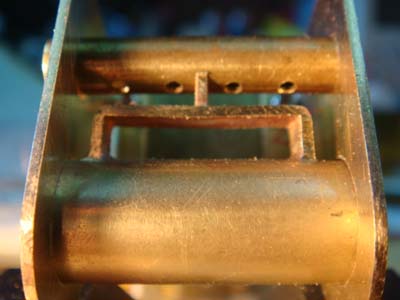

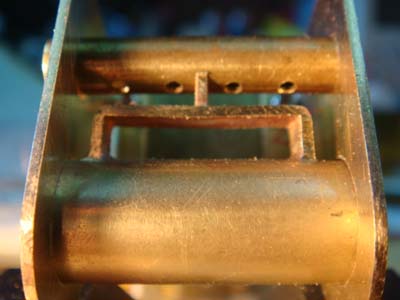

エンジン部は写真のようにユニットになっていて、メンテナンス性を確保します。写真は、給気管に自作の大きなユニオン(ジョイント部)を取り付けたところ。排気管はまだ付いていません。

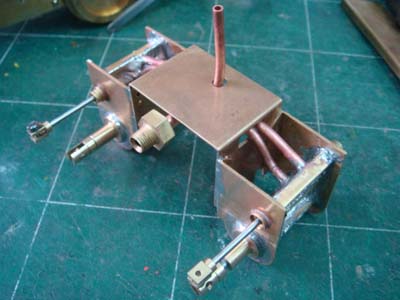

こちらが上から見たところで、排気管が付きました。バルブシリンダの上にチャンネル状に曲げた覆いをハンダづけし、そこからパイプを出し、中央で左右を結んで上へ立ち上げます。これが煙室に入って、煙突から排気されることになります。

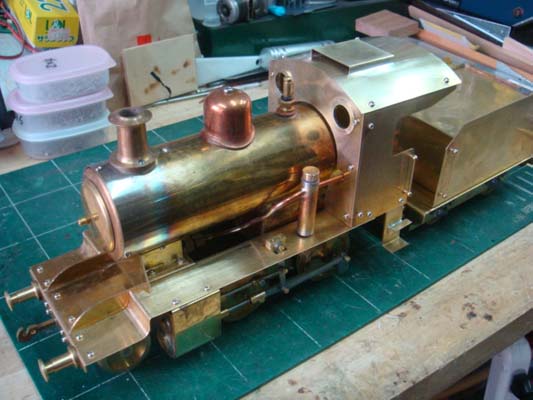

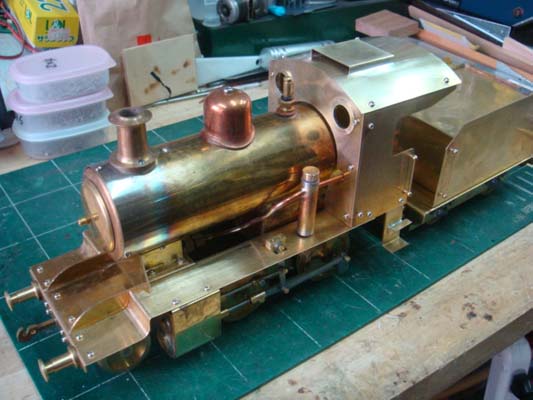

ライブスチームの工作のうち、最も大変なのはボイラを作ることです。今回は、このボイラが完成しているので、こんなに早くできたわけですね。さっそくボイラを載せてみました。煙突とドームもキットに含まれている立派なパーツがあります。このあたりは、自作が難しい部分ですね。サイドのランボード上に短いパイプが載っていますが、これは今回自作した置換式給油器です。もともとの記事には給油装置はありません。走らせるたびに、エンジンの前後から、ピストンバルブに給油をするのだと思います。一気に機関車の形になってきました。

タミヤのスプレィ・ワークスを使ってエア・テストをしている動画がこちらにあります。

アルコールタンクを作りました。バーナ部は四角い箱で、ここに芯が入ります。バーナとパイプはロウづけですが、タンク自体はハンダづけで製作しました。蓋に小さなエア抜きの穴があいています(この蓋は、旋盤で作ったもの)。

煙室内を見た写真。下から2本のパイプが突き出ています。右の太い方が排気管。左がブロアです。排気の方は、ノズルを作って被せました。先だけ1.2mmの穴をあけました。ここは、最初はエア・テストの具合から1.5mmにしたのですが、逆にスチーム・テストの結果が芳しくなく(つまり、ボイラの火を煽る効果が足りない)、作り直してまた穴を小さくしました。このあたりの兼合いが難しいところですね。ブロアの方は、先に細いパイプ(内径0.7mmくらい)を付けてあります。これらのパイプが差し入れられる下の穴のところは隙間をグラファイトヤーンで塞いで、煙室の気密性を高める必要があります。

この状態で、幾度かスチームアップをしました。どうも力強く回ってくれません。バルブのタイミングが少しずれていたのでロッドを作り直したり、排気ノズルの穴を変えて試したりしました。

スチームで試運転中の動画がこちらにあります。この程度の回転では、線路の上では走ってくれません。

キャブを作ることが最後です。板から切り出しています。前面の窓は好みで丸くしました。写真は罫書きをしたところ。これを糸鋸で切り、罫書きを目標にヤスリで削ります。左にある板は、窓枠を切り出すための板です(罫書きが見えます)。

まだ屋根がありませんが、室内のスチームアップ試験でまずまずの仕上がりになってきたので、いよいよ線路の上で走らせることになりました。煙突にブロアファンをのせ、スチームアップします。3分ほどでお湯が沸きます。

走りました。回転が上がらないのですが、力はまあまああるようです。なにより素晴らしいのは音です。やはり、首振りエンジンではなく、ピストンバルブの切り替わることによる歯切れの良いサウンドになります。走り去るところなんか実物によく似ていますね。

走行試験に成功したあと、屋根を作り、ステップや手摺りなどのディテールも取り付けました。前から見たところの写真は、ページのトップにあります。なんとか1カ月以内に完成させることができました。春になって暖かくなったら塗装をしてやりましょう。

1Bテンダが走行中の動画がこちらとこちらにあります。このサウンドをお楽しみ下さい。

<もう1台製作>

1Bテンダの成功を勢いに、次なるプロジェクトは、簡単な首振りエンジン1機の機関車です。こんな簡単なものでも、作っている間に、いろいろ紆余曲折があり、意外な展開もあり、成功も失敗もあって、面白いものです。

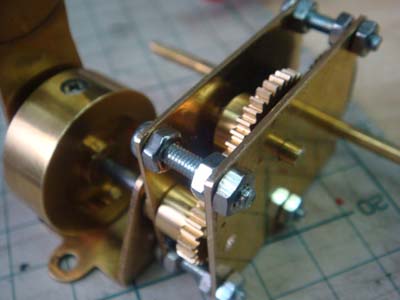

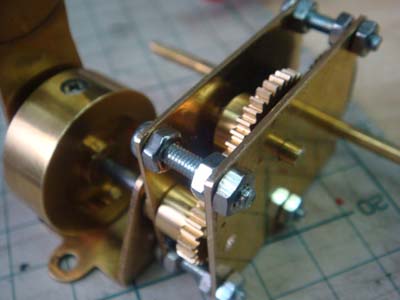

今回は、科学教材社の首振りエンジンと、骨董品ともいえる古いボイラを使いました。まず、最初に一番大変な部分を作ります。ギアボックスです。1mm厚の真鍮2枚で3つのギアを挟みます。1枚めの写真では、3mmのネジとナットで組み立てられていますが、2枚めにあるように、最終的にはパイプのスペーサになりました。減速比は1:3です。最初の2枚は金属製、最後の1枚はプラスティック製の歯車を使いました(いずれも東急ハンズで買ったもの)。

動輪は、Oゲージ用のパーツで、30mm径です。軸を5mm径鋼棒から自作し、ナットで車輪を固定しました。ゲージは45mmです(プロポーション的には32mmなのですが、ポーチサイド線で走らせるため)。

シャーシは0.8mm厚の真鍮板です。サイドの板は折り曲げて、前後の板とネジ止め。床板は、L型材を通してサイドの板と固定しました。全長は112mm、幅は74mmです。

ボイラを載せました。アルコールバーナが前から挿入されます。このままでは風が当たり過ぎるので、前は塞いだ方が良いかもしれません。安全弁もレギュレータもありません。

調子に乗ってクランクを作り、サイドロッドで全輪駆動にしてみました。このクランクは、タミヤのギアボックスに付属していた余剰パーツを利用し、短く加工したものです。軽く動くことが大事で、入念な調整が必要な部分です。

エア・テストでOKだったので、外に持ち出してスチームアップしたのですが、バーナの蓋の部分が壊れてしまいました。どうやら、ハンダづけで作られていたようです。熱で外れたみたいです。作り直す必要があります。丸窓のキャブが付きましたが、まだ屋根がありません。

エア・テストをしているところの動画がこちらにあります。

アルコールバーナを銀ロウづけで修理をして再び挑戦です。どうも走りが今ひとつだったのですが、原因は、車輪のゲージが合っていなかったためでした。ぎりぎりすぎて、車輪のフランジをレールに擦っていたのです。2mmほどナローにしたところスムーズになりました。

屋根が付きました。またキャブ内に、コックや圧力計が取り付けられました。これらは、5インチの機関車の壊れたパーツ類(ジャンク)で、飾りで使ったものです。写真では見えませんが、バーナを入れる前面にカバーを作り、炎が煽られないようにしました。でも、サイドの隙間(「155」なのか「ISS」なのか)も塞いだ方が良さそうです。それくらい風の影響を受けやすいわけですね。そうそう、とっておきのバッファのパーツを前面に1つ使ったのですが、なんと写真に写っていませんでした……。このあたりは、動画をご覧下さい。機関車は、シンプル・メカニカルと名づけました。

この機関車を作ったあと、東京の科学教材社へ伺いました。まだまた沢山模型の歯車などを工作素材を販売しているのでびっくり。こんなものが欲しかった、というものが無数にあって、行った甲斐がありました。なんと、井上氏設計の自由形シェイ(前回、前々回のレポート参照)のエンジンユニット(2気筒首振りエンジン)もたまたま在庫があって(しかも安い!)、幸運にも入手できました。もう作るしかありません。

シンプル・メカニカルが走行中の動画がこちらとこちらにあります。

<メンテナンスも>

2006年10月に製作した蒸気動車は、その後も何度か運転をしています。最初は調子が良かったのですが、今ひとつになってきました。おそらく、ピストンのグラファイトヤーンが足りなかったこと、それから、配管の蒸気漏れが原因と思われます。

1Bテンダの成功の勢いで、これもメンテナンスをすることにしました。まず、エンジンをガスバーナで熱して、ハンダづけされたシリンダの蓋を取りました。ピストンのグラファイトを巻き直すためです。配管も一旦取り外し、ハンダづけをやり直すことにしました。2年まえに比べると、今の方が工作が上達している(主として、ハンダゴテの扱いがわかったためと思われます)ので、今回は納得のいくものになりました。

ボイラ室には断熱のカオウールが貼られています。この機関車で1つ失敗だったのは、排気(つまり煙突)の真下にバーナの1つが位置することです。排気管から最初はお湯が溢れます。これがバーナにかかって、火を消してしまうことがあるのです(注意をしていれば大丈夫なのですが)。改善するためには、煙突の位置を変える必要があって、ちょっとやっかいです。

もう一度ハンダづけで蓋をしたエンジンシリンダ。複動の首振りエンジンです。配管の蒸気漏れはなくなりました。

さっそく試運転。寒い日でしたが、快調に走りました。

単シリンダで独特の軽快な音がします。スピードもちょうど良くて、楽しい運転です。やはり、ライブスチームには、適度なスピードというものがあって、遅いと面白くないし、速すぎてもカーブで困ります。レギュレータがあるものは調節できますが、ボイラとエンジンを直結しているタイプのものは、設計が大事ですね。井上氏がデザインした機関車は、このあたりが考え抜かれていて、走らせて楽しい機関車になります。

力がありすぎて速度が速いときは、貨車などを引かせて調節をすると良いです。しかし、遅すぎる場合はなんともしようがありません。スチームエンジンは、安価なものでは「動くだけ」という程度のものが多く、ボイラを載せて自走させるだけのパワーがそもそもないものがあります。実験としては面白いですが、これではすぐに厭きてしまうでしょう。首振りエンジンは、揺動するピストン部と蒸気分配板が擦れ合う面を砥石で平面に磨くことで、明らかにパワーが上がります(これは井上氏の記事の受売りです)。しかし、それ以上に、駆動系が抵抗なく動くように調節することが重要で、「しぶいところ」を探して、とことん取り除くために時間をかけましょう。これは、ようするに自分に言い聞かせているのですが……。

蒸気動車を運転中の動画がこちらとこちらにあります。

<他社からのレポート>

星野氏です。青いのはイギリスの機関車ではなく、国鉄の9600です。ずいぶん昔に作られたものだそうですが、「こんな色に塗って……」と周囲から白い目で見られたとか。その当時から、もうイギリス志向だったわけですね。久しぶりに火を入れて、運転をされたようです。

もう1枚は、星野氏が現在製作中の5インチゲージのセンチネルです。トタン製のボディに、真鍮で作られたディテールがいろいろ付きました。もう残すは塗装のみ、といったところでしょうか。

こちらが、そのセンチネルの内部です。左が前で、2気筒の縦型エンジンが載っています。中央の大きな円筒が水タンク。ボイラは、その後ろにある小さい縦型のもの。煙突があります。ハンドポンプ(タンクの向こう側で見えません)も製作され、配管をし終わったところのようです。

R1氏が製作中の1Bテンダの下回り。どこかのものと違って綺麗ですねぇ。スポーク車輪ですし、サイドロッドももうついています。これからエンジンを作られるところのようです。そのR1氏からいただいたもう1枚の写真が、井上氏が製作された青い機関車。これこそ、もともと1Bテンダだった本家のオリジナルです。その後、改造されて、シングルドライバ(1Aテンダ)に生まれ変わったようです。ですから、もうオリジナルの1Bテンダは、この世に存在しないのですね。今、日本に1Bテンダは何台あるのでしょうか?(3台くらいかな……)。

綺麗な仕上がりのピストンは、佐藤氏が製作中のワシントンのもの。グラファイトヤーンを巻くタイプで一度は製作されていたものを、リング式に変更するために、作り直されたそうです。右の2本が古いもの、左2本が新しいものですね(下にリングが写っています)。グラファイトヤーンが、もう日本では手に入らなくなりましたね。

もう1枚の写真は、同じくワシントンの灰箱です。ボイラにボルトで固定されていて、下部のハッチが開くような仕組みに作られています。中の火格子も簡単に取り出せるように工夫をされたとか。機関車が高い位置にあるときは良いのですが、地面に線路があって、そこに機関車がのっている場合、灰箱の取り外し、取り付けにはいつも苦労をします。こういった工夫をライブスチームはもっとすべきでしょう。

こちらは、久しぶりのいなぎ軽便鉄道の写真。オレンジの機関車が注連縄をして初運転をしているようです。庭の風景も少し変わりましたね。今年は、線路や車両の製作に力を注がれるとか。

日本天蛙鉄道天蛙簡易軌道線から写真をいただきました。開業2周年を迎えられたそうです。青いディーゼルに引かれているのは、製作中のカブース。それから、2枚めの写真で後ろに写っている箱形のディーゼルカーは、ベニア製の車体に実物写真を加工して貼り付けたものだそうです。長さ方向にだけ1/4くらいショーティになっています。

<イギリス・レポート>

星野氏がイギリスへ行かれたので、あちらの写真を何枚かいただきました。最初の写真は、ロンドンのモデルショー。Maxitrak社のブースですね。5インチと7.5インチの機関車を販売しています。20年くらいまえの雑誌にも広告が載っていましたから、もう長く営業をしているようです。当社もお世話になっております。

2枚めの緑の機関車はセンチネル。これはヨークの鉄道博物館のようです。星野氏は、上で紹介したとおり、この機関車のスケールモデルを製作中です。でも、緑にはしない、というお話でした。

同博物館のキング・ジョージ5世。この機関車は、最近スインドンの博物館から移籍されたものだそうです。ここの室内に展示されている機関車はどれもぴかぴかです。それから、トーマスと同型の機関車でしょうか。Embsay & Bolton Abbey Steam Railwayでの写真。しかし、このあと故障をして動かなくなったそうです(そのため、帰りはバスだったとか)。

星野氏からイギリス土産でいただいた機関車2台。どちらもビング製のライブスチームです。黒いシングルドライバは1910年製のLNWR、そしてクリムゾンレイクのBテンダは1920年製のMR。いずれも首振りエンジンではなく、バルブを持っているタイプ。このあと、どんどんスケール的で精密なものになっていったのでしょうね。状態が良いので、火を入れたら走りそうです。

<しばらくお休み>

今回のレポートは、なんと5インチの機関車の運行写真がゼロでした。寒いこともありますが、それ以上に、工作に熱中していた証拠です。機関庫(ガレージ)では春の出番を待つ機関車たちで足の踏み場もありません。こればかりは、片づけようもありませんからね。今年は、どんな仲間が増えるのでしょうか。

こちらは、シンプル・メカニカルの試運転をしているときの写真。駅長が視察に出てきました。こんな小さい機関車なら恐くないぞ、みたいなふうです。

前回予告をしたとおり、本レポートのあと、しばらくお休みをいただきます。といって、工作や運行がなくなるわけではありません。むしろ、工作と運行にもっと時間を使いたいからレポートをお休みする、と思っていただいた方が良いでしょう。夏頃には、また少し形を変えてご報告できると思います。ではでは……。

/☆Go Back☆/