MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

ガーデン・スティーマ

/☆Go Back☆/

気持ちの良い秋も終わり、いよいよ冬到来。それでも、夏の猛暑よりは、庭園鉄道に向いた季節、と考えましょう。蚊もいませんしね。A&Bレポートの12月号です。2008年の最後になりました。

今月も蒸気を何度も上げました。絶好調だったと思います。特に、OS(小川精機)の新製品、Forteのキットが11月末に届き、今月の1日から組み始めました。毎日掲示板で経過をアップしたとおりですが、レポートにもまとめました。

さて、今年の課題は、以下のとおりでした。振り返ってみましょう。

1)動力車を2台増強する:2台とも蒸気機関車の予定。

2)蒸気機関車の整備:メンテナンスと改造。

3)無動力車を2台増強する:貨車と客車を1台ずつ。

4)ストラクチャの充実。

5)ガレージ内ヤードおよび工場の整備

6)庭園鉄道の本を発行。

1)については、20号機シェイ、21号機Tobboo、そして、今回のForte(22号機になります)の3台を増強しましたので、予定以上です。2)については、16号機Balticのボディ作り、8号機Sapphireの改造(軸動ポンプ配管)、13号機Lady Madcapの改造(ドンキィポンプと給油機)などを行いましたし、また15号機Koppelの再塗装も行いました。まずまずの進展です。3)については、カブースを製作しましたが、もう1台は遅れています。来年の初め頃になる見込みです。4)については、ガレージ駅のゲートを作ったくらいで、進展がありませんでした。来年に期待しましょう。5)はガレージ内の線路配置を変更し、ターンテーブルを設置しましたね。6)は7月に「庭園鉄道趣味」を上梓できました。

こうしてみると、まずまずの年だったのではないでしょうか。中でも一番嬉しかったのは、やっぱりシェイが来たことです。これは本当に今でも夢のようです。

来年はどうなるでしょう。少し今のうちに予告しておきますが、来月1月のA&Bレポートを出したあと、少しお休みをする予定です。どうかよろしく……。

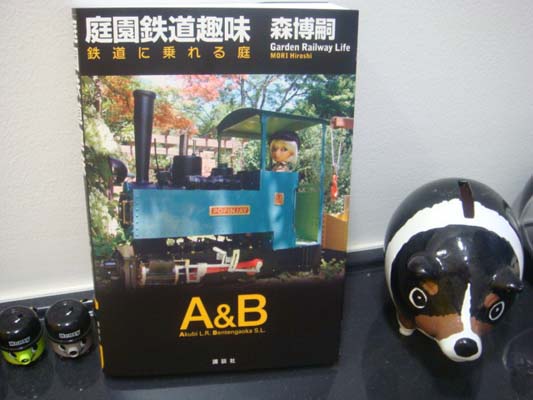

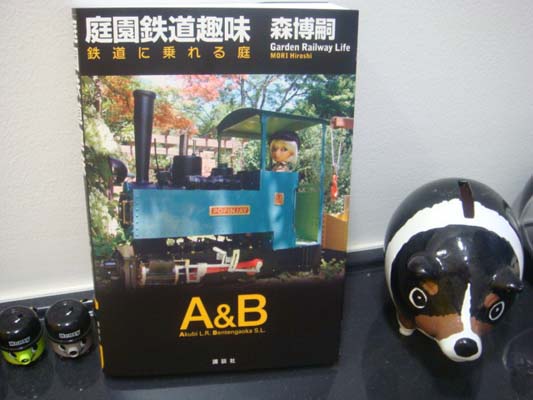

A&Bレポートの第4次工事が『庭園鉄道趣味』(2008年7月発行)という本になりました。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです(最近お休みですが)。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく(こちらの更新は今年の12月までです)。

<秋の庭園鉄道>

庭園内には、楓が何本かあります。ターンテーブルのすぐ脇にある楓は普段は緑ですが、秋に赤くなります。ポーチサイド線やエンドレス線のそばにある楓は、一年中赤い葉をつけます。あと、薔薇駅のトンネルの近くにも一本ありますね。秋は赤や黄に色づいた葉がとても綺麗なんですが、それも束の間、すぐにその葉で地面が覆われます。落ち葉はバキューム(屋外掃除機)で吸って集めますが、この作業もほぼ一年中行います。落ち葉が一番多いのは春から夏にかけての頃で、秋が一番ではありません。ただ、秋の方が一気に落ちるので、目立ちますね。

玄関の付近は、ピンクの丸い花をつけた雑草に覆われてしまいました。右の方に機関庫が見えますが、ターンテーブルから機関庫へ続く線路は、もう見えなくなってしまいました。

10号機レールバス(カメラボーイ、インスペクション・カーとも呼ばれます)が出動です。この10号機も今年、カメラのサーボの改造を行いましたね。まだまだ改造したい部分があります。来年には、なんとか完成させたい車両です。さて、今回は、回転式掃除機を装備しています。線路上の落ち葉を掃き飛ばすものです。久しぶりの登場ですね。これは、モータ2つで駆動しますが、機関車の12Vバッテリィから、電気をもらいます。コントローラは車内に載せました。

いい加減な作りに見えますが、これがなかなかの能力です。45mmゲージでこれを作ったら、良いかもしれません。というのは、5インチでは落ち葉があってもほとんど関係がないからです。

10号機が回転掃除機をつけて作業中の動画がここに あります。

<13号機Lady Madcap>

Lady Madcapの運転は春以来になります。ドンキィポンプや見送り給油機を取り付けて、やっと一人前に走ることができるようになりました。運転していて一番面白い機関車でもあります。今後も、もう少し改造をしようと考えています。今回は、木彫りの船長人形が乗っています。オープンデッキなので、人形があった方が様になりますね。置いてあるだけなので、人形がゆらゆらと揺れて楽しいです。

乗っているだけではなく、走っているところを眺めようと、トレーラを外して編成を組み直しました。ゆっくり走らせ、追いかけないといけませんが、いつもと違った眺めで楽しいものです。ハンスレットの機関車にアメリカンなカブースは本来はありえませんが、なんとなく似合ってしまうのが弁天ヶ丘線です。しかし、蒸気機関車の中で色が黒いのはこの1台だけなのですね……。再塗装して赤くしようと考えていましたが、今はその計画は見直しつつあります。黒いのも1台くらい良いかな、と。

13号機Lady Madcapを運転中の動画が、こちらとこちらとこちらにあります。

13号機Lady Madcapが走行中の動画が、こちらとこちらとこちらにあります。

<14号機Popinjay>

こちらも久しぶりの登場です。14号機Popinjayです。この機関車は、見かけは蒸機ですが、実は電動なので、いつでも手軽に遊べるはずなのですが、ガレージの奥にいた関係でなかなか出てきませんでした。今回は、前部に貨車を連結し、推進運転や、バック運転をして楽しみました。

踏切に駅長が座っているため、機関車が停車してしまいました。パスカルも、蒸気機関車ほどは恐くないのでしょう。

この機関車は、サウンド装置を搭載しているので、シュッシュッという音を出します。このほか、汽笛の音も出せますし、また発煙装置も搭載しているので、煙も出ます(面倒なので滅多にやりませんが)。ただ、ラジコンではないので、動画を撮るときは不便なのです。汽笛を鳴らすこともできません。

バック運転で木製橋を渡り、ガレージ駅に戻ってきました。バックをするときは運転手は後ろを向けます(これは自動ではありません)。

この機関車は、もちろんトレーラを引いて人を引っ張る力が充分にありますが、どうも眺めている方が楽しいのです。天気の良い日に運転をしたくなります。

14号機Popinjayを推進運転中の動画が、こちらとこちらにあります。

14号機Popinjayをバック運転中の動画が、こちらとこちらにあります。

<小さい機関車たち>

相変わらず、ちょっとした時間を見つけて、小さな機関車を走らせる毎日です。その日その日でどれを走らせようか、と迷いますが、お気に入りの機関車はどうしてもインターバルが短くなります。何を聴こうかとCDを選ぶような感覚ですね。写真は、ポーチサイド線のAileen。16mmスケールでラジコンです。引いている貨車は今年作ったもの。

エンドレス線を走るのは、ワダ・ワークスのDocksideです。45mmゲージのライブスチームとしては、この機関車が最初の1台でした。10年以上まえになるかと思いますが、これが始まりだったのですね。もちろん、今も快調です。

同じくエンドレス線で4両の貨車を引くオレンジの機関車は、7/8インチスケールのBaldrigです。今年の春に、Edrigの下回りに被せるボディキットを作りました。今のところ、7/8インチスケールは、この機関車のほかには、Rubyを改造したForneyがあるだけです。16mmスケールで32mmゲージというイギリスでメジャなナローゲージよりも、7/8インチスケールで45mmゲージの方が、日本では受け入れやすいような気がします。線路がGゲージと共用できるからです。大きさも手頃で、なかなか良いと思いますが……。

ポーチサイド線を走るのはMamodの機関車。この首振りエンジンの初心者向け機関車はたぶん、6〜7台持っていると思います。Gゲージよりは少々小振りで、16mmスケールといった方が良いのでしょうか。ゲージは通常は32mmですが、写真のものは45mmに改造されています。また、固形燃料ではなく、アルコールのバーナを装備しています。

キットから自作した蒸気動車です。今もときどき運転をします。科学教材社のキットは、少々手強いですが、また時間があるときに取り組みたいですね。近々、1Bテンダのキットを作る予定があります。製作期間は、1カ月では少し無理でしょう。

<Forteの組立て(下回り)>

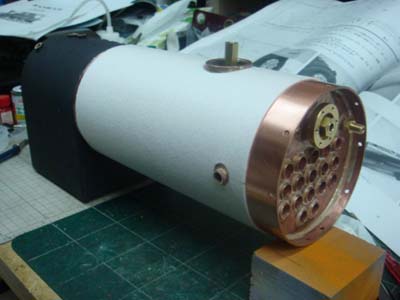

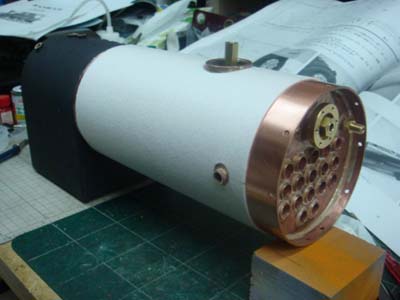

8月のJAMのコンベンションのときに予約をしたOSのForte(フォルテ)が11/30に届きました。5インチのC型タンクです。写真のように、ボイラは完成していますし、機械工作の必要はなく、簡単な工具だけで組み立てられるキットです。12/1から説明書にしたがって、製作することにしました。

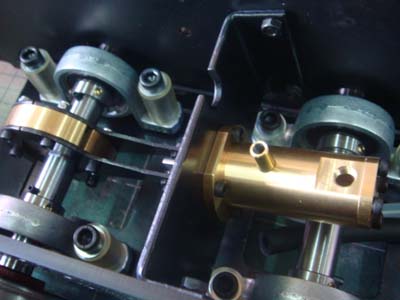

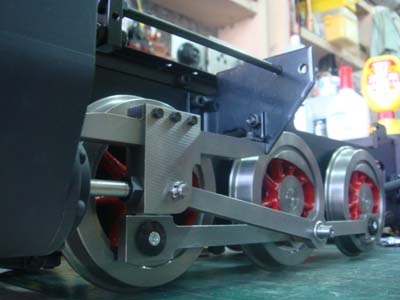

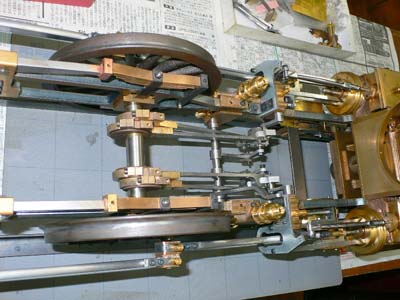

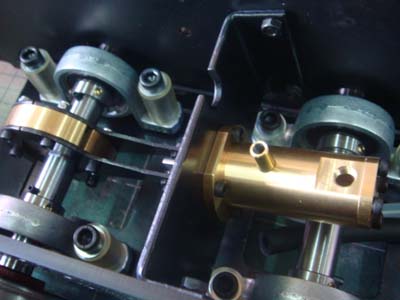

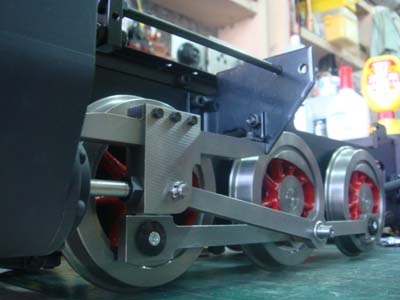

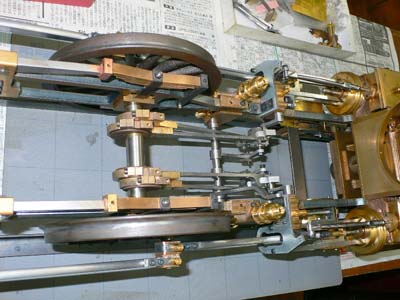

まず、最初にしたことは、説明書にはありませんが、動輪のスポークを塗ること。赤くしました。塗料はエナメルです。シンナでよく拭いてから、筆塗りをしました。そして、シャーシの底板に動輪3軸の軸受けを固定します。シャーシの側板ではなく、底板があって、そこにピローベアリングで取り付ける、という蒸気機関車としては変わった構造です。3軸とも、固定方法が違っています。写真は左が前になりますが、第1軸には、軸動ポンプを動かすエキセンが付きます。第2軸は、エンジンからのロッドを受ける軸。第1軸と第2軸は、シリコンゴムを介した固定です。第3軸にだけ、スプリングが入ります。JAMのときに運転をさせてもらいましたが、少々ピッチングをする傾向がありました。たぶん、このあたりを改良するために、サスペンションに工夫をされたのでしょう。

弁天ヶ丘線では初めてのC型です。ホイルベースが短いので大丈夫だとは思っていましたが、一応確かめました。写真は、ポイントの通過を見ているところで、このカーブは半径2mになります。まったく問題なく通過できました(モデルニクスの線路なので、スラックが普通よりも多い)。ただ、ガレージ内で半径1mのカーブにのせたときは駄目でした。こういった急カーブに対応するためには、第2動輪のフランジを削る必要があるでしょう。

そもそも、こんな小さな機関車をどうしてC型で設計したのかな、と考えましたが、たぶん、第2動輪でマーシャル式のバルブギアを動かすためではないかと思います。シャーシがだいたい完成しました。赤いウェイトが付いている方が後ろです。

机に組立説明書がのっています。写真にしたがって組んでいく方式で、文字の説明はほとんどありません。少し説明があった方が良いのでは、と思う部分もありましたが、なにも知らなくても注意深く進めれば、誰にでも完成できるキットだと思います。

この写真は、第1軸のエキセンで動かす軸動ポンプを取り付けたところ。このポンプも、もちろんばらばらの部品を組み立てたものです。とにかく、分かれるものはすべて分かれていて、完全にばらばらの状態から組む、という方針のキットで、事前に組み立てられている部分は皆無といっても良いほどです。メーカとしては、たぶん、少し組んだ状態にした方が簡単でしょう。部品をばらばらにして梱包し、組立説明書を作る方が大変なはずです。つまり、「作る楽しさ」が商品に含まれているわけです。

2枚めの写真は、左に見慣れない部品が見えます。ここが、この機関車のキモと呼べる部分です。Forteの最大の特徴は、機関車の下回りとボイラをワンタッチで取り外すことができる点です。このために、コネクタ部が写真のように、シャーシ側とボイラ側の両方にあります。4つのコネクタがここで連結するわけです。

キットを組み立てる過程で一番難しいのは、パイプを曲げる工作ではないかと思います。写真にあるように、パイプを指定の形に曲げて接続しますが、これが一発勝負です。つまり、一度曲げるともう戻せません。銅管が固くなるためです。だから、間違えた場合は、バーナで熱して焼き鈍しをする必要があります(これもちゃんと説明書に書かれています)。もう1つは、組み立てるときに、バスコークを塗ってネジを締める部分が沢山あります。これも慣れない人は、どうしてそこにバスコークが必要なのかわからないかもしれませんね。さらに、そうそう、組み立てて一番時間がかかるのは、パーツやネジを探すことなのですが、特にネジはもの凄く沢山種類があります。同じ径、同じ長さでも、材質が違うものもあります。錆びないようにステンレスのネジを使う部分などがあるためです。間違えても機関車は動きますが、あとから簡単に取り替えられない部分になったりしますから、注意が必要でしょう。

このように1つずつビニル袋に入っているのです。これは、エンジンのシリンダブロック、バルブ室、ピストンなどなど。2枚めの写真が、それを組み立てて、黒い耐熱塗料を塗ったあとです。既にドレン・コックや、クロスヘッドも取り付けてあります。

このキットを組んでいて感じたのは、「Oリングが多いな」ということ。さすがに新しい材料を多用した新しい機関車、といったところでしょうか。たとえば、逆止弁のボールが当たるところにもOリングがありました。エンジンやポンプのピストンは当然Oリングが入ります。耐久性が少し心配ですが、この頃は高品質のものがありますからね。

それから、このForteの組立てには、ところどころ、「え? ここだけはユーザがやるんだ」と思うような工程があります。エンジンに耐熱塗料を吹き付ける工程もその1つ。塗装が必要なのはこの1箇所だけです。また、ドレン・コックのレバーの部分はハンダづけが必要です。ハンダづけはこの1箇所だけです。あと、ヤスリで削る箇所が1箇所だけありましたし。どうも、わざとこういった基本的な工程を織り込んでいるような気がします。一種の教材と見るべきでしょうか。

ロッドが付くと、機関車らしくなってきます。やっぱり動輪のスポークを赤くして良かったな、と思いました。キットのパーツは大変高精度で、穴が合わないなんてことは一度もありませんでした。クロスヘッドはシンプルな形状です。サイドロッドは、中央で折れ曲がります。C型が初めてなので、珍しかったのです。

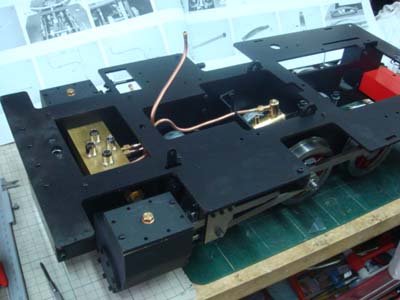

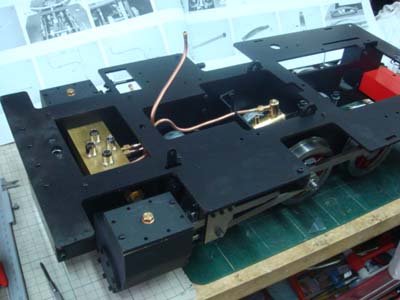

2枚目の写真は、シャーシの上に床板が取り付けられたところ。エンジンの上、バルブ室の蓋はまだ仮止めです。このあと、バルブギアを組み、バルブ室の中を見ながら、リンケージの調整があります。これで、エンジンの調子が決まってしまう重要なプロセスです。ただ、この機関車の場合、いつでもボイラを外してこの状態に戻れますから、やり直しが簡単にできるメリットはありますね。これは、初心者には大変重要な性能だと思います。

<Forteの組立て(上回り)>

さて、上回りに組立てが移ります。ボイラは完成しています。レギュレータ部と配管が、ボイラの中を通ります。白いのは断熱のカオウールを巻き付けたところです。ここで、カッタナイフを使います(たぶんここだけです)。その上から、ボイラ・ジャケットを巻いて取り付けます。欠伸鉄道が発注した特別色のイエローです(オプション)。今回は、講談社の編集部で借りた色見本をOSへ送りました。だいたい、ビートと同じ色です。塗装が剥げたときにタッチアップできる少量の同色の塗料もいただきました。

下部からボイラへの配管は、すべて前部の接続ソケット部を通ります。写真にはボイラ横のチェックバルブからのパイプが煙室横の穴へ入るのがわかります。結局、接合部の4つのソケットは、給気と排気、そしてボイラへの注水が2つ(ハンドポンプと軸動ポンプ)です。

この写真では、既にバルブギアが完成しています。逆転レバーもできています。逆転レバーからのリンケージは床下を通ります。とても操作がしやすそうなレバーです。こういったところも、フリーの強みですね。

ボイラの後部に配管が集中します。まず、大きな圧力計が目立ちます。レギュレータはボイラのバックプレートに。小さい方のコックはブロアバルブですが、この配管もボイラの中を通って煙室へ行きます。ちょっと凝ったデザインの水面計が右に付きます。汽笛のバルブも右にあります。

2枚めの写真は、水タンクです。バスコークを塗って組み立てますが、これは最後の側面の蓋をするまえです。片方には、ハンドポンプが内蔵されます。水漏れがないように、きちんと組む必要があります。それから、このタンクの中で使うネジやワッシャは、錆びない金属である必要があります。

タンクは水漏れ検査をしたあと、シャーシの上に取り付けます。写真では、ボイラは外されています。タンクの上に、軸動ポンプからのリターンのバルブが見えます。それから、ちらっと一部が見えますが、火室の下の火格子がシャーシ側に填め込まれます。これも、ボイラが外せる機構だからこんな光景が見えるわけですね。機関車の下回りは、これで完成。この部分が一番重いですが、それでも20kgちょっとなので、持ち上げることは簡単です。ボイラが付いた状態では40kgにもなるので、ちょっとやそっとでは持ち上げることはできません。

製作は最後のボディ部分に移ります。黄色いキャブを組み立てました。ここで、アクリルの窓をつける工程があって、ここだけドリルで穴をあける必要があります。ドリルを使うのはここだけです。

ボイラもキャブも取り付けると、本当に可愛らしいフォルムになります。HOゲージのカワイやツボミのBタンクに似ています。煙突の形が良いですね(煙突は削り出しです)。ただ、このままでは、本当に重いので、机から下ろすことも一人では難しいのです。分解できて良かったですね。

完成といいましたが、まだネームプレートを張っていません(キットに含まれています)。試運転のあとにしましょう。この状態で、エアテストを行いました。低い圧力でも、軽く動輪が回ったので安心をしました。

完成した翌日、天気が良かったので、さっそくスチームアップです。煙突には、ブロアを取り付けます。石炭は、燃えやすい太平炭を最初に使い、火が安定したらウェールズ炭に切り換えます。15分くらいでしょうか、あっという間に圧力が上がりました。蒸気漏れはまったくありませんでした。バスコークがばっちりだったようです。

<Forte試運転>

ドレンコックでシリンダ内の水抜きをしてから、本線に入りました。最初なので、ゆっくりと走ります。引っかかるような部分もなく快調です。エンジンの下から、蒸気が漏れるようなのですが、エンジンに取り付けたパイプから吹き出しています。そうか、そういう演出なのか、と感心。

感想としては、運転がしやすいことがまず挙げられます。走りは、重いこともあって力強いです。車体を揺らして走る癖がありますが、これは小さい機関車にはよくある傾向です。あと、3軸あるためか、ポイントやクロッシングの通過が滑らかでした。これはちょっと驚きました。走行音も楽しいですし、汽笛も良い音がします。

ボイラは、火力の維持が比較的簡単で、ブロアも充分に効きます。2枚めの写真では、安全弁が吹き上げています。ただ、灰受けが少し浅いので、長時間走った場合に、灰が詰まらないかな、と心配です(想像だけですが)。その場合は、灰受けを後方へ引き出して(トレーラの連結を外せばいつでも可能)、いつでも捨てられますが。サイドタンクは1.5リットルほどの容量ですが、これはすぐになくなります。機関車の後部に増設タンクへのコネクタも既設ですから、テンダにタンクを積んだ方が良いでしょう。

このほか、蒸気分配器には、まだ3つの穴がありましたから、ドンキィ・ポンプ、インジェクタ、発電機などのオプションが付けられます。ボイラの後部にも、穴が2つ余分にありますので、改造は簡単でしょう。ただ、それらをどこに取り付けるのか、ボイラが外せる形態を保ったままでできるか、といったところが工夫のしどころですね。

A&Bの秘書氏と記念撮影をしました。欠伸軽便鉄道のちょうど10台めの蒸気機関車になりました。国産の機関車は初めてです。こんな可愛らしい機関車が国内で販売されるなんて夢のようです。

ボイラの圧力が下がったら、ボイラをワンタッチで取り外すことができます。写真のように、ばらばらにして掃除ができますから、とても簡単です。これまで機関車の下に入らないと見えなかった部分も簡単に整備ができます。組み立ててしまったら、そんなに分割するようなことはないのでは、と当初は予想していましたが、分割は実に簡単ですし、これは毎回分割することになるな、と感じました。

結局、キットが届いてから2週間後には運転ができました。初心者でも、毎日仕事のあとに少しずつ組んで、1カ月くらいで完成させられるでしょう。新製品で発売になったばかりだったので、組立説明書で疑問に思ったところは、すべてOSへ連絡をしました。そのたびに迅速な返答があり、それらを直した新しい組立説明書も後日届きました。完成度はますます上がっていくことでしょう。

フリーのライブスチームが、イギリスでは沢山走っています。日本にも日本らしいフリーの機関車があれば、とずっと待ち望んでいました。庭園鉄道の急カーブにも対応する小型の機関車は、これまであまりなかった製品で、実に画期的だと思います。蒸気機関車は古いメカニズムですが、ライブスチームは現代の技術を取り入れてもっと進化ができるはずです。そういったことを感じさせてくれる、ライブスチームのニューウェーブだと思いました。ようやく「日本にはこれがあるよ」と海外のライブスチーマに自慢ができる機関車が出てきたな、と感じました。ネームプレートとともに、「22」のナンバを貼ってやらなければなりません。最後にもう一度一言、「やっぱり模型の神髄はフリーだな」と僕は思います。

22号機Forteを運転中の動画が、こちらに、また、走行中の動画がこちらにあります。

<シェイ>

さて、オークションで素晴らしいジャンクを手に入れることができました。掲示板で個々について書きましたが、45mmゲージのライブスチームの下回り群です。どれも完成していて、ボイラを載せて配管すれば走るものばかり(エアーテストをしたところ、いずれも快調に動きました)。でも、走らせた形跡がありません。不思議です。そんな中に、シェイが1台ありました。これだけは上回りも完成しています。

これは、井上昭雄氏が1974年に「模型とラジオ」に「自由形シェイ」として記事を発表された機関車です。つい先月のスペシャル・オープンディにも持参され、実物が走るところを初めて見せていただきました。まさに、そのシェイです。日本のどこかで、井上氏の記事のとおりに作られた人がいたわけです(いったい、そんな人が何人いたでしょう?)。それが、また僕のところへ回ってくるとは、奇跡的なことです。

エアテストをしたところ、このシェイも同様に快調でした。そこで、翌日にはアルコールを入れて、スチームアップしてみました。なんと、簡単に動き出したのです。

あとで得た情報では、このシェイのエンジン部(首振りエンジン2機とギア部)は、完成品として科学教材社で販売されていたようです。この部分の工作はかなりの技術を要すると思われます。ただ、この機関車の場合、エンジン部ももしかしたら自作かもしれません。製品ではないように見えます。各部の寸法は記事のとおりです。ほとんどそのまま作られたようです。走るだけでも感動ものでした。

力はあまりなく、単独で走らせるのが良いと思います。井上氏が作られたものは、もっと力が強そうでした。おそらく、ボイラに煙管を増設してパワーアップされているのでしょう。

自由形シェイが走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

シェイということで、アスターの古い機関車も走らせました。一昨年だったか、ユニバーサルの部分を自作部品で修理したものです。その後、何度か走らせていますが快調です。写真は、ブロアを煙突にのせてスチームアップをしているところ、そして貨車を引いて快走しているところ。

アスターのシェイが走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<他社からのレポート>

大名鉄道ガリバー線の加塩氏からメールをいただきました。写真は、自作の赤外線コントロールで走らせるNゲージで、庭に実験線を設置されたようです。つぎつぎの新しいことに挑戦されていることや、その技術の高さには、本当に頭が下がります。この大きさの庭園鉄道は、落ち葉の掃除が大変ですよね。でも、線路から集電をしないことのメリットはとても大きいと思われます。

星野氏が製作中の5インチのセンチネルです。ときどきレポートに紹介してきました。いろいろ難しい部分があったようですが、いよいよ完成も間近となったのではないでしょうか。ボディのディテールに工作が進んでいます。

こちらは、星野氏がオークションで入手されたビング製のトラム。ゼンマイで動きますが、線路を敷き、駅で交互に止まって、入れ替わりで走るようなギミックがあるそうです。プロポーションが素敵です。屋根にパンタもビューゲルもないのが不思議な部分ですが。

もう1枚の写真は、佐藤氏から届いたもので、5インチのワシントン4-4-0に、スチーブンソン式バルブギヤが組み込まれたところです。いつも綺麗な仕上がりで、拝見するだけみとれてしまいますね。

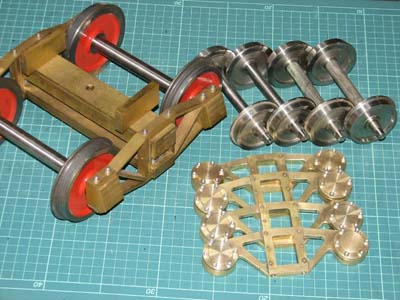

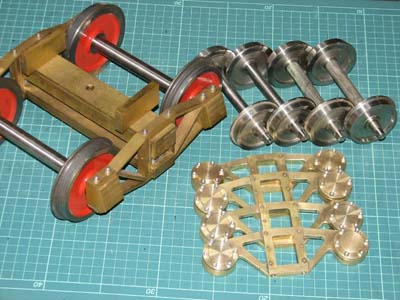

関根氏から届いた写真は、製作中の3.5インチの台車と車輪。先日、スペシャル・オープンディで走行したあの運材車の3.5インチバージョンの台車なのでしょうか(写真の左にあるのは、5インチの台車)。関根氏のシェイは、5インチと3.5インチと台車を履き替えることができますからね。

2枚めの写真は、木内氏からです。工房で製作中の3台めのT型ボイラ・シェイです。これからボディの工作、という段階のようです。

ドイツからいつも楽しい写真を送ってくれるGerd氏から、また凄い写真と映像が届きました。ログ・ローダ(森林鉄道のクレーン車)です。動力はなく、クレーンは手動ですが、機構的に面白いですね。

この車両の特徴は、クレーン車の1階の部分に、ログ・カー(運材車)を通せることです。つまり、線路上の貨車が、同じ線路上のクレーン車の中を通って、前や後ろに移動できるのです。もちろん、実機がこの構造になっているのですね。よく考えましたね。

Gerd氏は、来年はシェイを自作するそうです。以前に製作したフォーニィといい、もう彼の鉄道はロギング・スタイル一色です。

YouTubeに、彼がこのログ・ローダを操作している動画があります(こちらです)。是非ご覧になって下さい。思わず、笑えてくること請け合いです。楽しいですよ。

<ドクタ・イエロー>

線路があれば、なんでも走らせたくなる。それが鉄道に関係のあるものだったら、なおさらです。以前から、星野氏や井上氏がいろいろな車両を自作されていますが、知らないうちに感化されているのかもしれませんね。

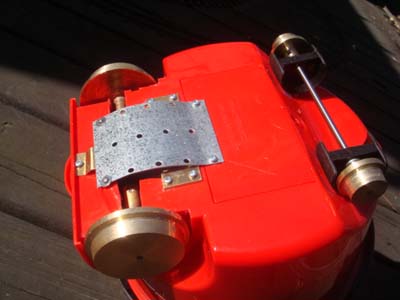

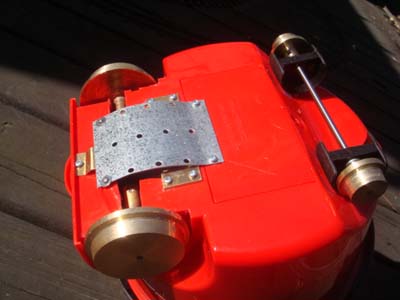

これは、クリスマス用にスーパで売られていたもので、中にはお菓子が入っていました。黄色い新幹線、ドクタ・イエローです。お菓子を出したあとは、プラレールを収納できる、と説明書に書かれていました。これにタミヤのギアボックス(モータ付きで600円くらいの製品)を組み入れて走らせてみました。車輪は1番ゲージ用のものでジャンク箱から選んで使いました。電池は単1が2本。側面にスイッチを取り付け、前進とバックがあるだけで、スピードのコントロールはできません。簡単な機構ですが、これでも紆余曲折がそれなりにあって、2回も改造をしました。満足な走りになるまで、製作時間は4〜5時間かかったかもしれません。一番大変なのは、底のプラスティックに穴をあけることですが……。

1両で走らせたり、貨車などを連結して引かせたりしていたのですが、「もう1両買ってきて、後ろ向きに連結させたらどうか」という指摘を受けました。そのとおりです。数日後、同じスーパへ行ったところ、残りは2個(最初は30個以上ありました)でした。結局、その2両を買い占め、まずは、車輪だけを取り付けて連結をしました。これで晴れて2両編成になったわけです。走らせると、やはり編成になっただけで、とても楽しい眺めになります。あと1両あるので、今度は中間車を作ってみようと思います。ただ、ジャンクの車輪が尽きたので、これを作らないといけません。いずれまた……

Dr. Yellowが走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<走る掃除機>

ドクタ・イエローで気を良くしたのか、弾みがつきました。以前から、これは是非とも線路を走らせたい、と思っていたものがあります。掃除機のヘンリィです。写真の左が実物で、これはガレージの掃除に使っています。右はそのおもちゃで、スケールは60%くらいでしょうか。モータがあって、実際にゴミを吸うことができます(吸引力は大変弱い)。子供が遊ぶためのものです。この小さい方を改造して、5インチの線路にのせたいのですが、タイヤの幅は12.7mmと比べると、後ろは少し長く、前は短く、ぴったりとはいきません。ボディをかなり削らないと改造できないので、今まで手をつけていませんでした。

今回、まず最初に作ったのは、後輪(動輪)です。タミヤの6スピードギアボックス(モータ付きで1000円くらい)を使いますが、延長するために、車輪の内側にシャフトを取り付けました。つまり、動輪とシャフトを銀ロウづけして、これをまた旋盤で削るという工作でした。この部分がうまくできたので、その後は楽しく作業が進みました。製作には4日ほどかかったでしょうか。

前輪も真鍮から削り出しです。径が小さいので、ポイントやクロッシングの通過が危ぶまれましたが、フランジの高さを落ち込み部の底に合わせて作ったので、非常に滑らかに通過できました。電池は、単2電池がもともと4本直列に入るケースが底にありましたので、それを並列3Vと直列6Vで切り換えられるように改造しただけです。車輪と電池の重さで重心が低く、高速で走っても安定しています。この写真はゴーグルをはめています。似合いますね。

後部と前部のスナップ。掃除機で吸ったゴミが入る部分にギアボックスを入れましたので、掃除機としては遊べなくなりました。ただ、吸引用のモータはそのまま残っています。ホースや吸い込み口の各種アタッチメントは、頭の蓋を開けると収納されています。それから、ダミィのコードも伸びて、上のリールで巻き付けることができます(これは実物と同じ)。走行用のスイッチは、斜め後ろに付けました。庭園を一人でぐるりと一周してきます。

裏返したところの写真。ギアボックスには、アンダ・ガードを取り付けました。最初に走らせたときに、ここから落ち葉が入ったからです。ギアにゴミが入らないようにしました。今回も一番大変だったのは、プラスティックを削る作業です。特に後輪は、内側に数mm入った位置になるので改造が大変でした。最初は、ボディの形を残すのは無理だと考えました。よく収まったな、と思います。前輪は、もともとはキャスタです。この車輪を取り去り、車軸を左右に通して軸受けはそのまま使いました。前輪が小さくなったのは、このスタイルのためです。

Henryが走行中の動画が、こちらとこちらとこちらにあります。

<2008年も終わり>

欠伸軽便弁天ヶ丘線の記念バッジです。久しぶりに製作しました。写真では、下の文字の周囲が黒く見えますが、ここは金色です。このバッジは、弁天ヶ丘線に乗車した方に配布されます。でも乗車する方は大変珍しいので、予定数が配布し終わるのはいつのことになるでしょうか。これまで製作したほとんどのバッジが大半まだ残っているのです。

ガレージは社長が通る獣道しか残っていない状況です。次は何が製作されるのでしょうか……。来年も頑張りましょう!

/☆Go Back☆/