MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

フォール・イン・スティーム

/☆Go Back☆/

気持ちの良い秋晴れが続いていましたが、少しずつ冬が近づいてきました。A&Bレポートの11月号です。朝夕はもう寒いので、天気の良い暖かい時間に庭掃除をすることが多いのですが、もうすっかり葉を落とした樹も幾つか。しかし、まだまだ遊べる季節です。

気温に左右されるのは蒸気機関車。もちろん暖かい方が効率良くスチームアップができます。小さい機関車でガス焚きのものは、低温では燃焼が難しいときがあり、寒いとかなり性能が低下します。しかし、蒸気が白く見えるのは、寒いときの一番のメリットですね。今回、もの凄く沢山の蒸気機関車の写真や動画があります。安全弁から吹き上げる白い蒸気もはっきり見えています。

今月は、沢山のゲストに欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線にご乗車いただきました。ほとんど毎日のように運行した活発な期間だったかと思います。ただ、残念ながら、これといった工作は進んでいません。もう少し寒くなると、逆に運行が鈍り、工作に励むことになるでしょう。

そして、11/15には、第7回スペシャル・オープンディが開催されました。もう7回めなのですね。今回も本当に楽しい一日でした。それにしても、今回は動画が沢山。いつもと異なるファイル形式のものが一部あります。環境によってはうまく見られない場合があるかもしれません。無理なものは諦めてスキップして下さい(ほとんどはいつもどおりの形式です)。お楽しみ下さい。

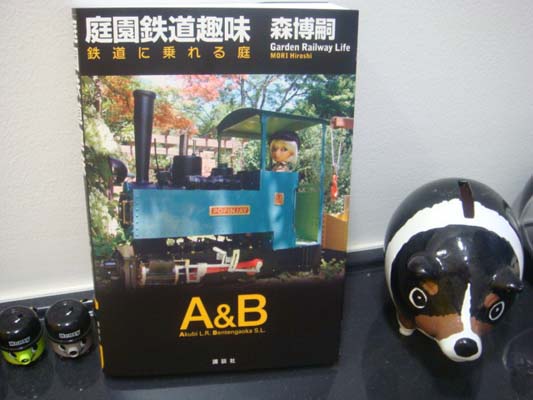

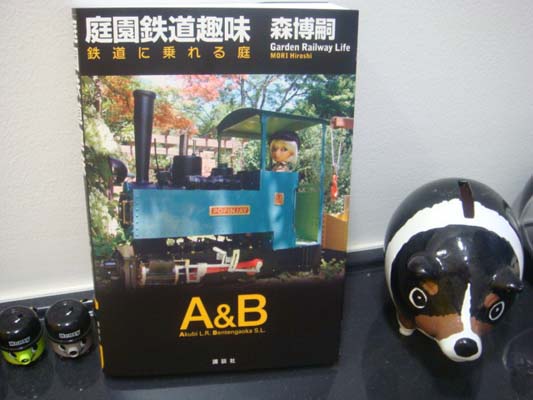

A&Bレポートの第4次工事が『庭園鉄道趣味』(2008年7月発行)という本になりました。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです(最近お休みですが)。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく(こちらの更新は今年の12月までです)。

<庭園鉄道のファンタジィ>

のちほど、蒸気機関車ばかり出てきますので、最初は電気機関車(見かけはDLですが)で。この頃、弁天ヶ丘線は蒸気機関車の全盛期を迎えていますが、もともとは電気機関車しかありませんでした。庭園鉄道は、自宅の庭に設置するものですから、いつでも走らせられる電気機関車が便利です。写真は9号機Plymouth。Maxitrak社のキットを組み立てたもの。静かに走行する動画をご覧下さい。こういう光景が庭で見られる、というファンタジィ、それが庭園鉄道の一番の楽しみかと。

9号機Plymouthが走行中の動画が、4つあります( 1 , 2 , 3 , 4 )。

鳥のさえずりが聞こえ、のんびりとした癒し系の映像だったのでは? このところ、ナベトロ4両は、ずっとPlymouthが引いています。機関車のすぐ後ろに白い運材車がありますが、ここにシートをのせて運転をします。この機関車のコントローラは、音が静かなので(電気機関車らしくないので)とても良い感じです。

やはり、庭園鉄道にとって一番大切なものは、「雰囲気」を作ることだと思います。そして、その雰囲気の90%は、自然が用意してくれます。それに合わせて、10%の努力をするだけなのです(まあ、掃除とか、草取りとか)。

<17号機Jack>

さて、ここからはスチーム。最初は、17号機Jack。弁天ヶ丘線で一番大きな機関車です。久しぶりの登場ですが、お客様を乗せるために、後方にトレーラを連結しています。最初、軸動ポンプが水を送っていなかったので、一度火を落として、ポンプ部の弁の分解をしました。どうしても、長く動かさないと、こういうことがありますね。日頃の整備を怠ってはいけません。ポンプはすぐに直り、その後は快調に走らせることができました。

最後尾に新しいカブースを連結しました。最初は太平炭を使い、スチームアップしたところでウェールズ炭に切り換えます。その後は、ご覧のように煙が出なくなります。この機関車は、汽笛が実物(シャーシの底にある隠し汽笛ではない)で、高い音で鳴ります。

17号機Jackを運転中の動画が、こちらとこちらにあります。

<15号機Koppel>

今年の春に再塗装をしたオレンジ色のKoppleです。こちらも、ほぼ半年ぶりの運転になりました。今回は、白いヘッドライトをつけていますが、これは8号機Sapphireのもの。

ウレタンの塗装皮膜はやはり強いですね。汚れもつきにくいように思います。掃除が楽になりました。この機関車は、テンダに運転士の足を載せるステップが付いています。

少し涼しくなってきたのでインジェクタを試しましたが、まだうまく水がボイラに入りません。インジェクタは本当に難しいです。太平炭が燃えているときなので、煙突から煙が上がっているのが見えます。

15号機Koppelが走行中の動画が、こちらに、

また、運転中の動画が、こちらにあります。

<Billy>

イギリスのRoundhouse製のBilly(0-4-0)です。ポンドが急落したので、急きょ購入することにしました。典型的なコッペルのスタイルです。Roundhouseもそうですが、イギリスの機関車は実物も模型も塗装がとても綺麗です(Maxitrakもそうです)。こってりと艶やかに仕上げますね。それから、この会社の最近の機関車は、本当に滑らかに走ります。精度が高いのか、何が良いのかわかりませんが、作りは頑強ですし、初心者が扱っても大丈夫な製品だと思います。ここに比べると、Accucraftはやや繊細ですし、Asterはさらにナイーブです(僕が経験した機関車の範囲では)。

Billyがポーチサイド線を走行する動画が、こちらとこちらにあります。

<Lyn>

こちらがAccucraftの機関車で、Lyn(2-4-2)です。有名な、Lynton & Barnstaple Railwayのボールドウィンですね。サイドタンクに大きな文字が書かれています。1/19スケールで、ゲージは45mmです。ラジコンがセットされているので、動画にあるように、発進、停止、バックができます。

連結しているのもL&Bの客車で、これはプラスティック製の安価な完成品(16mmスケール)です。こういう製品がちゃんとあるのがイギリスですね。一番後ろのワゴンもL&Bの車両で、これはAccucraft製の完成品です。

Lynが走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<Silver LadyとCarrie>

朝とか夕方にちょっと時間があって、日差しが綺麗なとき、機関車を庭に出して走らせたくなります。20分もあれば、遊べます。1枚めは、RoundhouseのSilver Lady(0-6-0)、2枚めは、同じくRoundhouseのCriccieth Castle(0-6-0)で、どちらも16mmスケール。

<AmericanとSingle>

欠伸軽便鉄道としては、珍しく、少し大型の機関車です。いずれも、日本のAsterの製品でアルコール焚きです。1枚めはアメリカン(4-4-0)、2枚めは、Stirling Single(4-2-2)で、動輪が1軸の機関車です。前者はナローだと思いますが、後者は1/32の1番ゲージ。

アメリカンが走行中の動画が、こちらに、また、Stirling Singleが走行中の動画が、こちらにあります。

<Scafell>

イギリスのオークションで入手したMerlinLoco Works製のScafell(0-4-2)です。16mmスケールで32mmゲージ。このMerlinというメーカは、昔の雑誌にはよく出てくるのですが、今はないようです。機関車は、非常によくできていて、Roundhouseに近い感じ。ガス焚きで、キャブの前面にガスバルブがあります。レギュレータは、スチームドームのサイドにあって、ラジコンではなく、機関車と一緒に歩いて、操作をするようにデザインされています。スリップ・エキセントリックのバルブなので、最初に押した方向へ走ります。

キャブは屋根も固定されていて取れません。そのかわり、後部に窓が開いていて、ちょっと変わった丸い水面計(Mamodみたい)が覗いています。航空便で5日間で届きました。最近、早いですね。届いたその日に走らせてみました。

こちらの運転は別の日のもの。32mmなので、先日大量生産したナベトロがぴったりです。連結して引かせてみました。

Scafellが走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<Lumber Jack>

庭園鉄道にぴったりの小型機関車のライブスチームといえば、RoundhouseかAccucraft。そして、3つめが、このドイツのRegner社でしょうか。Regnerは精密なモデルもあるようですが、Easy Lineという一連のシリーズが初心者向けで、可愛くて独創的な機関車ばかりです。なかでも、このLumber Jackが秀逸だと僕は思います。首振りエンジンを2気筒で、軽快に走りますし、スタイルも素敵です。この機関車はキットで組みましたが、初心者には完成品をおすすめします。首振りエンジンなので、エンジン回りで蒸気が漏れているので、ドレンを落としているみたいで、よけいに様になります。こちらも、先日作った45mmゲージのナベトロを引かせました。動画がうまく撮れています。

Lumber Jackが走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<トラム>

ライブスチームばかりでしたので、ここでちょっと一息入れましょう。インテリアの置物に台車を履かせたトラムです。今のところ、連結して走らせたことはありません(連結器がないから)。ときどきガレージから出して、ごろごろと押して遊びます(一度、動画を撮ったら良いですね)。けっこうそれだけでも、和みます。2枚めの写真は、ポーチサイド線の脇ですが、赤い機関車は、AccucraftのサドルタンクMortimer(0-4-0)です。それから、久しぶりにミニクーパが出てきました。これは1/6スケールのラジコンのおもちゃ(5000円くらいだったように思います)。

<80年まえのモデル>

以前にオークションで入手し、井上昭雄氏にレストアをしていただいた島津製作所製の電車のおもちゃです。当時は高級品ですので、おもちゃというよりは、教材として販売されていたそうです。昭和4年(1929年)製です。もともとは、パンタグラフでしたが、バネが強すぎてうまく走れないため、井上氏がわざわざこのためにビューゲルを作って下さいました。また、ボディ下部の緑の部分には、文字が残っているため、ここを残し、全体に合わせてシックな感じで、窓のある上面や、屋根の上などが再塗装されています。もちろん、モータや動力関係も完全に綺麗になって、快調に走るように調整してもらえました。ポールとセットになった線路は、カーブが1本足りませんでしたが、直線が2本あったので、1本を曲げて、カーブでエンドレスになるように改造されました。

屋外に出して撮影をしましたが、もちろん架線がないところでは走れません。モータは4Vくらいで動きます。当時は電池を使ったらしいですね。台車の造形などは、なかなか素晴らしいものです。非常に手の込んだ作りが全体から窺えます。最後の1枚がサイドにうっすらと残っている金文字です。約80年まえに作られたものです。いつも、イギリスの古いおもちゃを購入していますが、日本にも素晴らしいモデルがあったのですね。名人の手によって、まさしく息を吹き返した、といったところ。

島津製作所の電車が走行中の動画が、こちらにあります。

<スペシャル・オープンディ>

第7回のスペシャル・オープンディが11/15の土曜日に開催されました。もういつものメンバです。団長は写真の星野公男氏。朝まで雨が降っていたあいにくの天候でしたが、皆さんが集合したときには、ぴたりとあがって、夕方まで一滴も落ちてきませんでした。井上氏もお名前が昭雄(てるお)さんですし、星野氏も、晴れ男で超有名。さすがですね。

さて、今回の主役は、関根氏の4トラック・シェイです。弁天ヶ丘線には1年半ぶり。まえのときは、2トラックでしたから、今回初めてのフル装備です。また、3両のログ・カー(運材車)も引き連れてやってきました。ちゃんと丸太が載っています。この丸太だけで大荷物でしたね(関根氏は東京からいらっしゃっています)。上の写真では、そのログ・カーに、木内氏が乗っています(危ないので、良い子は真似をしてはいけません)。

3両のログ・カーの後ろにトレーラ、そして弁天ヶ丘線のカブースを連結しました。トレーラには、このように大人が2人乗車できます。急カーブ、急勾配の弁天ヶ丘線ですが、快調に走りました。普通のコースならば20人くらい軽いでしょう。機関車自体は60kgと、そんなに重くないのですが、なにしろ運転士が乗っているテンダで、2トラック駆動しているので、この牽引力が大きいものと思います。

こちらが、トレーラに乗せてもらって撮影したもの。実に良い感じなんですよ。特に、うねうねとS字カーブを通り抜けるところが良いです。風景が身近な庭園鉄道の醍醐味かもしれません。

4トラック・シェイが走行中の動画が、こちらにあります。トレーラに乗車しているのは、佐藤氏と平岡氏です。珍しいショットでは?

4トラック・シェイに乗車して撮影した動画が、こちらとこちらにあります。

ウッドデッキを走るシェイ。森林では鳥が鳴いていますし、デッキ上の走行音もまた格別です。しかし、この日は、関根氏はずっと運転で大変でしたね。キャブの屋根をこのように跳ね上げて運転をします。この機関車のキャブ内には、もの凄く沢山バルブがあって、製作者以外は、ちょっとおいそれとは運転ができない、といった感じです。

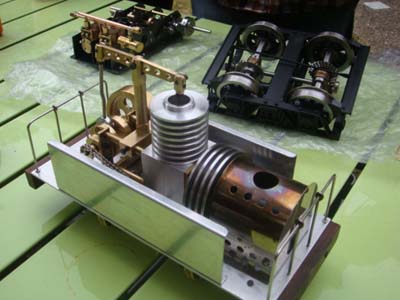

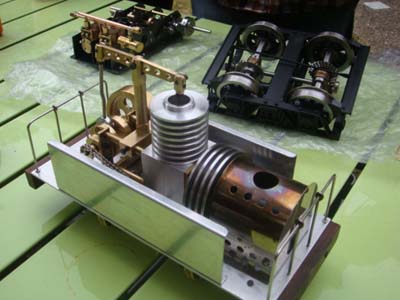

後方には、佐藤氏。このときは、トレーラではなく、現在製作中の機関車(ワシントン4-4-0)のテンダの下回りに乗っているのです。走行試験を兼ねていたのでしょう。

これは午後の様子。シェイに代わって、木内氏のDLが走行しています(写真で運転しているのは関根氏)。テーブルでは模型談義が続きます。

星野氏が最近やはりイギリスのオークションで落札されたOゲージの蒸気動車センチネル。これはゼンマイ駆動です。モデラが自作したものと思いますが、大変凝った造作で、運転席や客席も作り込まれています。軽快な走りっぷりでした。

2枚めの写真は、前回レポートでご紹介した佐藤氏製作のスターリングエンジン機関車。これは、固形燃料を使って走ります。ボイラがないので、火を着けたらたちまち走りだします。大変滑らかな走行でした。

星野氏のセンチネルが走行中の動画が、こちらにあります。

佐藤氏のスターリングエンジン機関車が走行中の動画が、こちらにあります。

こちらは、井上氏の45mmゲージのシェイです。シェイといってもB型で、ボギィではありません。「模型とラジオ」に製作記事を書かれた有名な機関車ですね。今回走るところを初めて見せていただきました。スチームアップしているところと走行シーンです。

井上氏のシェイが走行中の動画が、こちらにあります。

こちらは、小池氏が製作されたソーラ電車、そして井上氏のやはりソーラ機関車。小池氏の電車は45mmゲージ。井上氏の方は5インチです。小池氏の電車は、曇り空なのによく走るな、という効率の良さを見せていました。半径600mmの急カーブもなんなく走ります。井上氏の方は、バッテリィを搭載しているので、元気に猛スピードで走っていました。運転士はリカちゃんのボーイフレンド。

木製のスチーム・エンジンを搭載した不思議な機関車も、もちろん井上氏の作品。木製エンジンはもちろんダミィで、これはモータでかたかたと動きます。走行には、小さな首振りエンジンを使い、小さなボイラで動輪を駆動させるようです。

緑色の機関車は、星野氏が走らせていたOゲージのタンク(4-4-2)。有蓋車を1台引いて快調に走行。アルコール焚きのライブスチームです。

<オープンディ>

11月は数回オープンディが開催されました。多いときは20人、少ないときは数名のゲストでしたが、いずれも天候に恵まれ、また事故やトラブルもなく、楽しく運行することができました。誰の心掛けが良いのでしょうか?

ゲストもお馴染みの人が多くなりましたので、たいていは電気機関車の運転をしてもらいます。AB10やAB20、そして最近ではDB81がその任務に当たります。

脱線などの事故は、最近はめっきり減りました。やはり、日頃の整備の賜でしょう。

そして、オープンディでも、やはり蒸気機関車の運転が目玉です。今シーズンは、20号機ピンク・シェイが担当でした。毎度フル運行で、大勢の乗客を運びました。シェイは相変わらず非常に快調です。不具合はまったくありません。

最初のうちは火室の面倒を見る必要があるので、後部のタンクを外して走りますが、調子が出てくると、写真のように、ダミィの燃料タンクを付けて(つまりスケール重視)で走ります。走りながら木炭を入れることはできませんが、乗客が交代するときに、2つくらい木炭を放り込んでおけば大丈夫です。手間のかからないボイラなのです。ちなみに、木炭は備長炭を使っています。だから、煙も出ないし、臭いもほとんどしません。音も静かな機関車なので、電気機関車を運転しているような感じになります。

この写真はスペシャル・オープンディのときのものですが、一部のオープンディでも、21号機Tobbooが走りました。前回のレポートで、既に沢山の動画をご紹介しましたが、今回は運転士(欠伸軽便鉄道社長)付き映像でどうぞ。

21号機Tobbooが走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<駅長視察>

駅長は寒くなってくるほど元気になります。ダイエットに成功し、スマートになりました(見た感じではわかりませんが)。日頃も、機関車の運行を見守っています。

スペシャル・オープンディのときにいつも弁天ヶ丘線を訪れていた、佐藤氏の愛犬エル君が、10/29に雲の上の駅へ栄転になりました。いつも、佐藤氏と一緒に機関車に乗っていましたね。とても優秀な鉄道員だったと思います。遠いところへ行ってしまったので、パスカル駅長は少し残念そうです。

パスカル駅長の日頃の訓練の様子が、こちらにあります。

/☆Go Back☆/