MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

オレンジ色とすみれ色

/☆Go Back☆/

A&Bレポートの10月号です。すっかり秋になりました。からっとした気持ちの良い晴天が続いています。庭園鉄道の運行が少しずつ盛んになってきました。また、工場では日夜、車両の製造が行われています。本格的なシーズンは来月になりますが、そのための整備にも余念がありません。

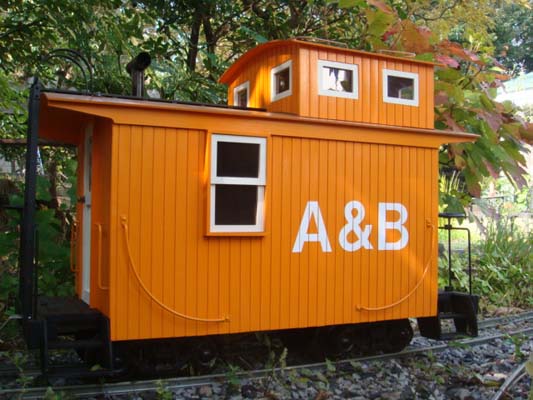

前回、少し作り始めたところをご紹介したカブース(車掌車)が、今月号のメインです。非動力車としては、大型客車に続く第2の規模です。それから、縦型ボイラの21号機Tobbooは、前回の試運転ではまだなかったハンドポンプを今回は装備し、完全な形で運転に臨みました。この動画も沢山撮りましたので、お楽しみに。

そのほかには……、意外に活動をしていません。小さい機関車をときどき走らせたくらい。5インチのライブスチームの運転は、Tobboo以外ではしなかったかも……。メンテナンスのために、電気機関車が周回する程度でした。まあ、これからだんだん増えてくることでしょう。

円に対してポンドが安くなっています。イギリスの模型を買いたくてしかたがないのですが、こういうときにかぎって、欲しいものが在庫切れだったりして、うまくいかないものです。

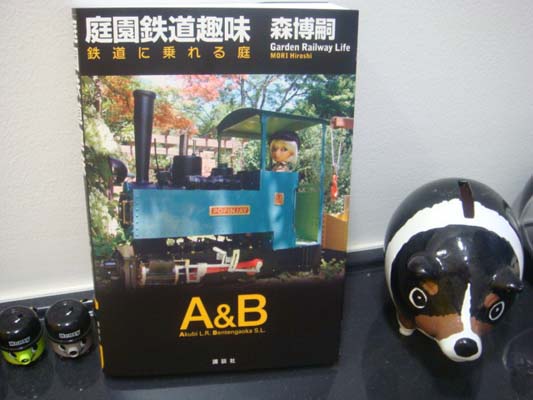

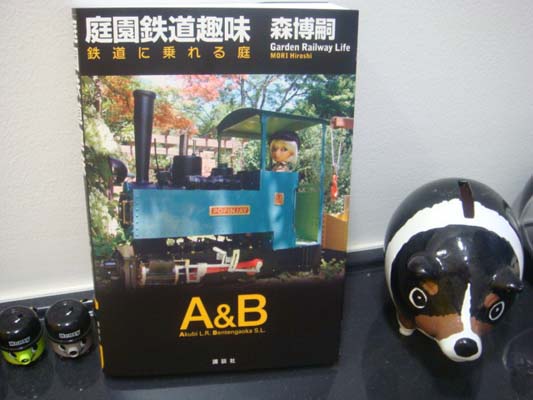

A&Bレポートの第4次工事が『庭園鉄道趣味』(2008年7月発行)という本になりました。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです(最近お休みですが)。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく(こちらの更新は今年の12月までです)。

<シーズン真っ只中>

ガレージ駅のヤードの風景。ターンテーブルと、奥にある機関庫。どちらも昨年建造されたものです。しかし、いつの間にか草で覆われ、線路が見えなくなってしまいました。この草は、ピンクの小さな花を秋につけます。可愛い花ですので、しばらくこのままになるでしょう。ターンテーブルだけは、回転するように、草の剪定が必要ですが。

こちらはポーチサイド線です。春から夏にかけて鬱蒼と茂っていたレモンバームが枯れたので、撤去しました(といっても、来春になればまた出てきますが)。おかげですっきりと線路が見えるようになりました。雨で流れた部分もあるので、また土を入れて、線路の両側を整備しました。弁天ヶ丘線の信号所も草で覆われつつあって、信号員2名(犬ですが)はほとんど見えなくなっています。

<小さい機関車たち>

ポーチサイド線の風景。赤いアイリーンと、同じく赤いダージリン。いずれもラジコン装備のガス焚きのBタンクです。草を掻き分けながら進んでいるように見えるほど、生い茂っています(剪定をするまえの写真です)。

古そうな機関車ですが、レプリカです。1968年製、イギリスのプレシジョン・スチーム・モデル社が販売したもの。2両入手したので、1両は佐藤氏のところへ移籍しました。アルコール焚き、オシレーチングエンジン。ゲージはかなり広く、線路の上で走らせるモデルではありません。

オレンジ色のDLは、10年以上まえにレジン・キットで作ったもの。買ったお店は、たしか、エコーモデルだったかと思います。

昨年作ったスチームトラムです。エンジンが思いのほか非力だったため、苦労をしました。SAITOの3気筒星形エンジンです。単機で3分ほど走るのがやっとです。

<カブースの製作>

前回のレポートの続きになります。ボディの壁と屋根の骨組みができています。また、デッキの手摺りを4mm径の鋼棒で作りました。2箇所T字になっているところはハンダづけです。

ブレーキのハンドルも自作しました。リングは、ホームセンタで適当な大きさのものを見つけたので利用しました。中央は真鍮角棒から切り出し、そこに穴を開けて、4mm鋼棒を取り付けました。リングの内側に入るぎりぎりで調整し、叩き込みます。最後はハンダづけをして完成。

これが、ブレーキ・ハンドルが取り付けられたところ。いちおう回りますが、下回りへのリンケージはありません。まったくのダミィです。

もう1枚の写真は、バルサの板の端に、ヒノキ角材や、チーク角材を接着したところを示しています。これは今回屋根に使った3mm厚のバルサで、端部の強度を高めるための工夫です。

その大きなバルサ板は、このように屋根に使いました。丸く曲面状にするためには、軟らかいバルサが有利ですが、一方では強度が弱いという欠点があります(このために端部の補強をしました)。それから、ボディの壁の部分ですが、ベニヤに、ヒノキ角材(1×15mm)を、少しずつ間隔をあけて貼りました。これまで、ボール紙で板張りを表現してきましたが、今回初めて、木材を使いました。900mmの長さで50円くらいでしたが、60本買いましたので、これだけで3000円です。今回、木材には1万円くらいかかっていると思います。ちなみに、接着剤に1000円くらい、塗料に2000円くらいでしょうか。

2枚めの写真は、屋根を接着しているところ。テープの固定のほか、真鍮のウェイトを沢山のせています。

続いて、2階部分、キューポラ(展望室)です。同じ構造で作りますが、四方に窓が2つずつあるので、工作は面倒です。接着中に歪まないように、ここでもウェイトがのっています。

キューポラの壁も、同じように板張りにしました。窓枠は、5×10mmのヒノキ棒で作りました。これは、填め込まれているだけで、接着はまだしていません(塗装のため)。

この写真は、前後に突き出た庇(ひさし)を下から見たところ。屋根をバルサで作ったので、裏からヒノキ板を貼り合わせて、補強をしています。見た目も少しリアルになりますし、一石二鳥です。

屋根の上には、渡り板が中央にのります。これは3×30mmのヒノキ角材2枚に10×10mmの角材を何本か接着したもの。煙突は、塩ビ管のパーツ2つを接着し、上部両側を斜めにカットしたもの。ただ、塩ビ管は肉厚があるので、リーマで出口を削って、半分くらいに薄く見せてあります。

デッキから屋根に上がる梯子が付きました。角材に穴を開けて、4mm真鍮棒を差し入れて作ったものです。だいたい、これで木工作は終わり。組み立てて、デッキで線路の上にのせてみました。非動力車とはいえ、かなり重量があるし、大きいので、全体を持ち上げることは無理です。ばらばらで運んでその場で組み立てるか、誰かに頼んで、片方を持ってもらう必要があります。

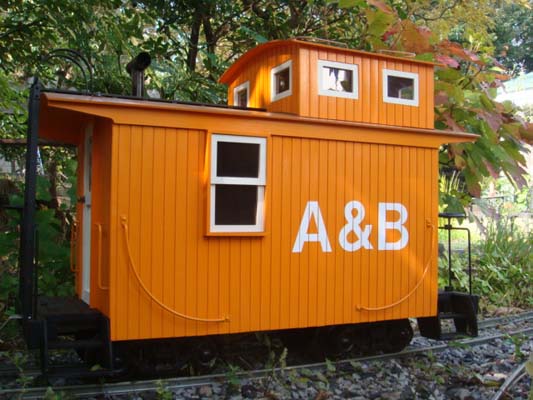

Gスケール(約20分の1)のカブースと並べてみました。プロポーションは少し違うのですが、だいたい3倍にした大きさになっています。ちなみに、全長は約800mm、幅は約340mm、高さは約580mmです。

ディテールは、取っ手だけです。まず、キューポラの屋根の上に、L型の取っ手が4つ付きます。ここに掴まって、前の屋根から後ろの屋根へ移動したのでしょう。3mm径の真鍮棒で作りました。

それから、カブースに特徴的なカーブした取っ手。これはボディのサイドに付きます。どういった理由でこういう形状なのか、よくわかりませんが……。こちらは、4mm径の真鍮棒です。このカブースはだいたい6分の1スケールを想定してますので、実際のサイズにすると、これでも24mm径になります。デッキ側にもL字形の取っ手があります。

上の写真のカーブした取っ手の端部のアップです。真鍮の帯板を加工して作ったパーツを近くに接着し、穴にリベットを差し入れただけですが、この金具によって取っ手自体が支持されているように見せかけているわけですね。このトリックは、上に紹介したGスケールのカブースのキットで使われていた技法なので、すぐに真似をしてみました。

梯子の上にはU字形の手摺りが付きます。真鍮の板材を捻ったり、曲げたりして作りました。梯子側も屋根側も木ネジで固定してあり、取り外せるようにしました。これは、カブースのボディを下回りから外すときのためです。

<カブースの塗装>

屋根のバルサの部分は、プライマを吹き付け、サンディングをし、もう一度プライマを吹きました。そのほかの部分は、ラッカの色を直接吹き付けています。あとから軽くサンディングしたり、また必要ならば、白か土色を軽く吹いてウェザリングをするつもりでいます。これくらいの大きさになると、塗料が垂れても実感的ですので、そんなに神経質になる必要がありません。

板張りの壁はオレンジ色、屋根は茶色です。このほか、下回りはデッキや梯子も含めて黒。煙突や渡り板も黒です。ただ、煙突だけは艶ありの黒で、ほかは艶なしの黒にしました。屋根を吹き付けるときは、さきに塗った壁の部分をマスキングしています。

本当は、オレンジを吹くまえに、ドアの部分を筆塗りで白くしてありました。そこはマスキングしてオレンジを吹き付けたわけです。窓枠は取り外せるので、これも筆で白を塗りました。塗料が乾いてから、窓枠を接着しました。キューポラはネジで固定できるように作りましたが、のっているだけでも大丈夫だと思います。

ドアのノブのアップ。これは、革細工のパーツの中から見つけたもので、ハンズで購入しました。裏側から3mmのネジで固定できる都合の良いパーツです。2つで300円くらい。

レタリングも、ハンズで売っているシールです。1文字ずつ、いろいろなサイズが買えますので、いつも使っています(AとBだけよく売れるな、と思っていることでしょう)。板張りの溝がありますので、レタリングを貼ったあと、カッタで切り、溝の中に折りまげるようにします。このへんも、サイズが大きいから楽です。

窓の内側に、透明のプラスティック板を貼って、ほぼ完成です。さっそく、列車の最後尾に連結して、メインラインを走らせました。

真横から見たところです。カブースの部屋の中を想像してみて下さい。キューポラのある部分は、壁に一段上がった部分があって、そこに座ると、高い位置の窓から外が見えるわけです。したがって、キューポラのある部分の1階には、窓が開けられません。ちょうど、そのあたりが床になるからです。カブースは側面に窓がなく、壁に白い大きな文字が書かれていることが多いですね。

実物のカブースはほとんどが赤です。キューポラが屋根の上にあるタイプはアメリカの車両に多いみたいで、イギリスの車掌車は、両サイドに飛び出した部分があって、そこから前方を覗くようになっています。さて、弁天ヶ丘線では、カブースは3両めになりますが、初めてのボギィ車(4軸)です。

<他社からのレポート>

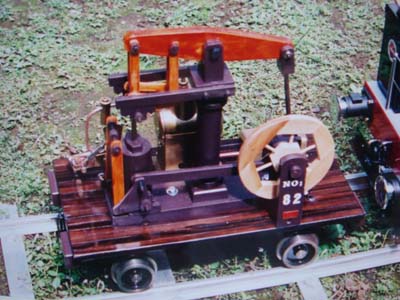

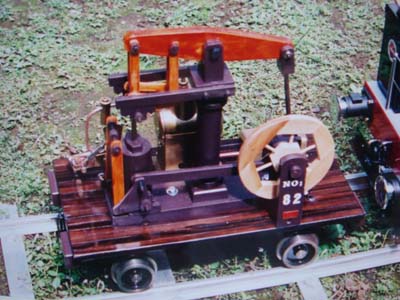

井上氏から郵送でいただいた写真を、デジカメで撮り直したものです(反射が少し入ってしまいました)。1枚めは、木製のダミィ・スチームエンジンのキットを利用した機関車で5インチのようです。実際の動力は、モータか、それともオシレーチングでしょうか。今度、実物を見せてもらったら、きちんとレポートしたいと思います。「82」というナンバが書かれていますが、井上氏の年齢のようです。

もう1枚も井上氏から届いた写真で、島津製作所製のトラムのおもちゃ。架線集電で走らせます。ゲージは45mmくらい。井上氏にレストアをお願いしてあったもので、動くようになった、と連絡がありました。エンドレスを作るにはカーブの線路が1本足りなかったのですが、直線を曲げて、カーブ線路に代用したそうです。これも、実物を見たら、もう一度レポートしたいと思います。

2枚の写真は、関根氏と佐藤氏からそれぞれいただきました。写っているのは、関根氏のシェイです。3.5インチにも5インチにも対応できるという機関車。トラバーサにのって、機関車に跨っているのが関根氏ご本人です。場所は、白馬のミニトレインパークで、樹々の間を線路が抜けていく、まさに森林鉄道と呼べるレイアウト。シェイにはぴったりですね。総延長が1000mもあって、立体交差やトンネルもできたそうです。一度行ってみたいのですが、さすがに遠いですね(って、関根氏や佐藤氏よりは近いはずなのですが)。

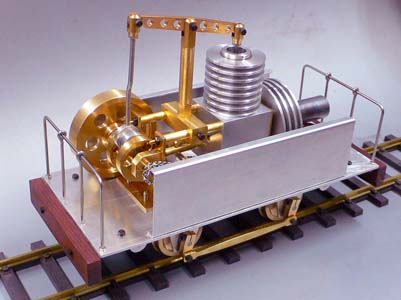

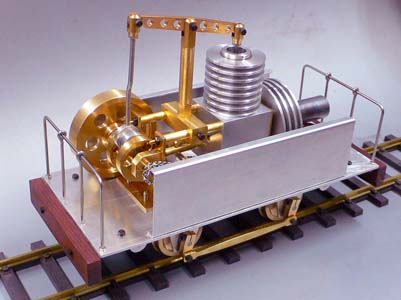

佐藤氏からは、前回ご紹介したスターリングエンジンの機関車の完成写真をいただきました。素晴らしい出来映えで、カタログの写真を見ているような感じの完成度です。走っているところの動画も拝見しましたが、非常に力強い走りでした。スターリングエンジンというと非力なイメージですが、精度を上げることで、充分に使える動力になる、ということのようです。ボイラを作らなくて良い、という点が最大のメリットだと思います。

もう1枚は、千葉の石川邸レイアウトで、園児を沢山乗せて走るEF57。写真は星野氏が撮られたものです。機関車を作られたのは、レイアウトのオーナの石川龍男氏で、昭和30年代に上越線で急行「佐渡」を牽いたEF5715がプロトタイプとのこと。大きさでわかると思いますが、3.5インチゲージです。

こちらは、星野氏が最近入手されたOゲージのセンチネル。蒸気動車(機関車と客車が合体した車両)です。製品ではなく、マニアが作った自作品のようです。動力はなんとゼンマイ。インテリアも作られた凝ったモデルみたいです。

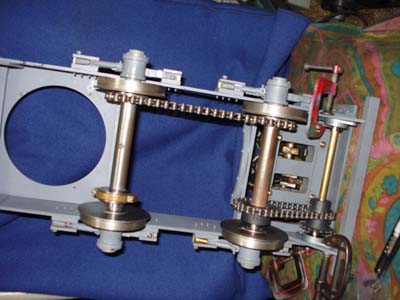

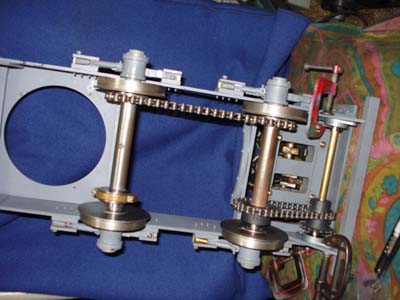

2枚めの写真は、星野氏が取り組まれている5インチのセンチネル。同じセンチネルですが、つまり、センチネルというメーカの名前なんですね。これは蒸気機関車ですが、縦型ボイラに、縦型エンジン、そしてチェーンドライブという変わり種です。写真は、伝動の中間軸の位置を決めているところのようです。

こちらが、そのセンチネルBタンクの全体像。前部に2気筒のエンジン、中央に大きな水タンク、後部が縦型ボイラ(水管のある変わったタイプ)です。非常にコンパクトな機関車ですね。

そして、ボディ(トタン製のようです)を被せたところが次の写真。とても蒸気機関車には見えません。見た目は、完全にディーゼル機関車です。まだまだ、これから工作が残っている、という段階のようですが、走る姿が楽しみですね。

<ハンドポンプ>

前回のレポートで、製作途中をご紹介した、21号機Toboo(縦型ボイラ機)のその後です。ハンドポンプのパーツが間に合わず、代用品をシャコ万で仮固定して初運転に臨みました。その後、ようやくイギリスからパーツが届きました(円高なので嬉しいです!)。写真の赤いポンプがそれ。さっそく取り付ける金具を作り、機関車に搭載しました。

2枚めの写真が完成したところ。水タンクは、ポリ容器を横倒しで使いました。上部になる面に、新たに蓋を取り付けています。ハンドポンプは機関車の左後部に設置。運転をしながら給水ができるようにします。

後ろの窓から突き出たレバーを前後に動かして、ポンプを作動させます。ボイラが小さいので、すぐに水がなくなってしまいますし、軸動ポンプもありませんから、頻繁にこのハンドポンプを動かしてやる必要があります。

ボディは、内側に水色のペンキを塗りました。耐久性向上が目的です。写真でわかると思いますが、これが水色です。機関車の外側は、すみれ色(紫っぽい)です。

<21号機Tobboo>

この写真が一番、すみれ色と水色が区別できます。さて、ポンプも付いたし、ボディも完成したので、いよいよ本番です。ボディなしの状態で、メインライン1周には成功していますが、そのときは、ボイラに給水するために途中で3回も停まりました。今回の目標はノンストップでメインラインを1周です。もちろん、運転士を乗せたトレーラを引いて急勾配と急カーブが連続する路線を走るわけですから、こんな小型の機関車には過酷な条件です。

トレーラは、客車のボディを被せることができます。写真のように、機関車は大変小型です(特に、高さが低い)。

正式に21号機になったわけですから、ここはひとつ、頑張ってもらわないといけません。

小さな石炭しか入らないので、スチームアップは少々面倒です。また、よく燃える縦型ボイラですが、最初からウェールズ炭、というわけにはやはりいかないようです。煙が出ているのは、ウェールズ炭ではないものが燃えている証拠。

圧力が上がってきました。シリンダのドレンを排出し、弾み車を回しながら、前に押してやってスタートです。そうなのです、この機関車は1気筒なので、自分で走りだすことができません。

実は2回めのスチームアップは失敗しました。メインラインを半分ほど走ったところで、なんとボイラの火が消えてしまったのです。圧力が上がったとき、ノンストップで走ろう、と意気込んだだめ、ボイラに少し多めに石炭を入れたのですが、これがいけませんでした。吸気ができなくなったらしく、気づいたときには、もう火室は真っ暗。この日は、灰受の掃除などをして、一旦撤収しました。

2日後に再挑戦。今回は、石炭のブレンドを考え、慎重にスチームアップ。ノンストップ運転に挑戦です。

走っているところは、下の動画をご覧下さい。結果は大成功でした。ノンストップでメインラインを2周することができました。デジカメで映像を撮る、それ以外のときは、ハンドポンプを動かす、という忙しい運転です。ただ、速度は出ないので、レギュレータは一定でOK。力はけっこう強く、勾配もOKです。ドラフト音が忙しいギアードロコのサウンドです。走行後、A&Bのスタッフ(秘書)を立たせて、記念撮影をしました。

今は、下回りがサイドから見えますが、ここはスカートを取り付けてカバーをした方が、スチームトラムらしいと思います。そうする予定なので、下回りを塗装していません。それから、せっかく内部が丸見えなので、運転士を乗せた方が良いでしょう。スチームアップから、ボディを被せた状態でできます。窓を大きくしたのは正解でした。

まだ、名前をレタリングしていません。それから、ランプを前に取り付けてやりたいところです。いろいろ課題が残りますが、まあ、いちおうは完成ということにしておきましょう。重量はけっこうありますが、1人で持てないことはない、というくらい(30kgはないと思います)。

21号機Tobbooが石畳併用軌道を走行中の動画が、こちらにあります。

21号機Tobbooがデッキを走行中の動画が、こちらとこちらにあります。2つめの方は、駅長の声援が聞こえます。

21号機Tobbooが高架線を上っていく動画がこちらとこちらにあります。

21号機Tobbooに乗車して撮影した動画がこちらとこちらにあります。

<駅長視察>

カブースと記念撮影をした駅長ですが、シャンプーをした直後で濡れているので、少し痩せて見えます。

機関車とカブースの工作が一段落しましたので、次なるプロジェクトに取り組みます。次は、ボギィの貨車兼トレーラを製作する予定です。11月は沢山のお客様が弁天ヶ丘線を利用することになるでしょう。では、また来月。

/☆Go Back☆/