MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

小さな秋には小さな蒸機

/☆Go Back☆/

A&Bレポートの9月号をお届けします。猛暑と言われていた今年の夏ですが、8月の後半に急に涼しくなりました。秋雨が続き、9月の後半はすっかり秋。庭で作業もできるし、工作も捗る季節です。庭園鉄道のシーズン(何回これを言ったことか)。

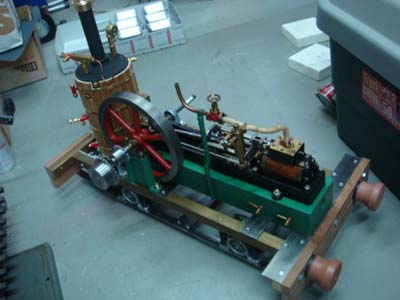

さて、今回は、前回の続きで縦型ボイラの機関車の製作がメインです。エンジンは既にあるものを用い、ボイラもロウ付けが終わったほとんど完成品です。でも、それ以外はまったくのスクラッチビルドで、しかも図面もありません。人間を引くことができる大きさのライブスチームでは初めてのチャレンジになります。試運転をして、その後ボディの製作も行いました。上の写真が、ほぼ完成したスチームトラムです(レタリングをするまえ)。スポットライトが当たっているみたいですが、ガレージの天窓から入る日差しが偶然当たっていたので、撮影をしました。

このほか、既にその次のプロジェクトも始動しています。秋のオープンディに向けて、気合いが充実してきました。

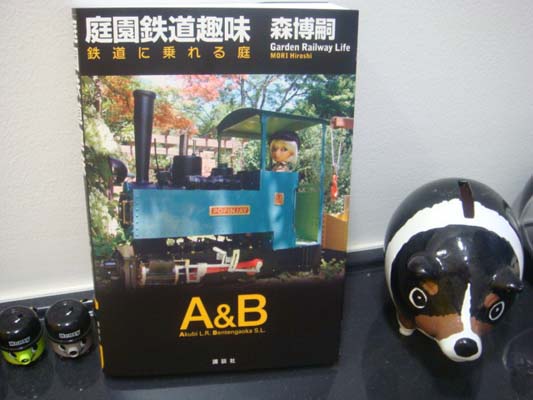

A&Bレポートの第4次工事までが『庭園鉄道趣味』(2008年7月発行)という本になりました。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<平常運行>

この頃、ちょっとだけ時間がある、というときに出動するのは、AB20か、このDB81です。ガレージから線路が出ているドアは3つありますが、南口にはDB81が、東口にはAB20が待機しているからです。DB81にはずっと赤毛の運転手が乗車しています。この写真は、夕方の西日を浴びているところ。

同じ位置でのショット。高架線のカーブの部分です。運転中は、後部ボンネットのハッチを開けて、その中にあるツマミでスピードのコントロールをします。写真を撮るときは、そのハッチを閉じます。すると前後が対称なので、わかりにくくなりますね。

2枚めは、ポーチ脇のカーブにさしかかったところ。これは後ろから撮ったところです。前には「MORI」のプレートがあります。この機関車はサイドにはドアがありません。前後の妻側の片方(白い窓枠がない方)がドアです。

同じくポーチ脇のカーブで、信号機と信号所の間を抜けるところ。草が生い茂っていて、線路が隠れてしまうほどです。右には、45mmゲージのポーチサイド線が通っています。かなり接近するので、運転士や乗客は足に注意をしなければなりません。

もう1枚は、木製橋を渡ろうとしているところ。雑草が伸びています。渡った先は薔薇駅です。

北デッキのコーナを曲がろうとしているところ。こちらが前です(「MORI」のプレートがあります)。本線で唯一、半径3mの急カーブがここです。建物にも一番接近するので、徐行をしなければなりません。大きな樹の枝が伸びて、この上で葉が茂っているため、常に日陰になります。そのため、デッキは苔が生えてうっすらと緑色になっています。

<ポーチサイド線>

こちらは、45mmゲージのポーチサイド線です。赤い機関車はAileen。ガス焚き、ラジコン仕様。写真では、ドームが外れかかっていますね。引いているのはナベトロです。奥にドアが開いた機関庫が見えます。

黄色い機関車はディーゼルのCriccieth Castleです。バッテリィで走るラジコン仕様。速度は出ませんが、力は強いです。エンジン音のサウンド装置付き。クラクションも鳴らせます。ライブスチームよりも手軽に、すぐに走らせることができるので、5分でも遊べます。

ちょうど1年まえに組み立てたLumber Jackです。ラジコンではありませんので、ポーチサイド線で走らせるときは、かなりスピードの設定が難しいのですが、もともと、ギアダウンしていることもあって、スピードがあまり出ないので、なんとか可能です。貨車の量などで調整する方が楽かもしれません。ラジコンのない機関車のために、逆にラジコンでブレーキ操作ができる貨車を作り、それを引かせて、直線でスピードを抑える、という方法を採用する手があるな、と考えています。

これは、アスターのパニアタンクです。今回初めて火を入れました。この機関車はポーチサイド線では無理なので、エンドレス線で試運転をしました。やや渋い感じで、なんとか1分ほど走らせることができましたが、やはり、飾っておいた方が良いかな、という印象です。塗装が綺麗ですからね。最近作った客車を並べて記念写真を撮りました。客車はナローの16mmスケールなので、全然合いませんね。

<スチームトラムの製作>

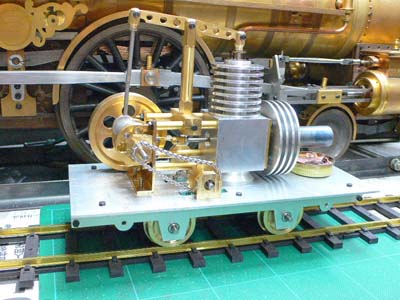

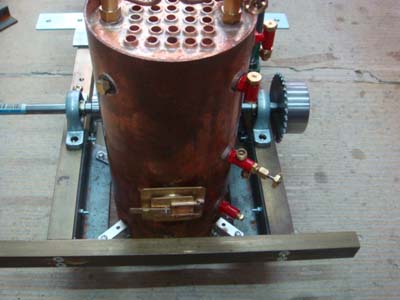

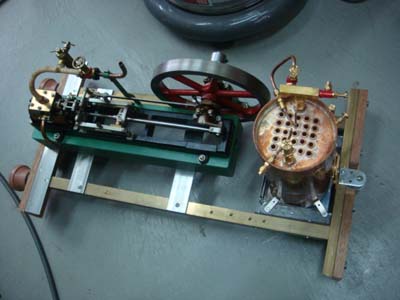

前回のレポートの続きになります。縦型ボイラに、水平1気筒のエンジンを組み合わせて機関車を作ろう、というプロジェクト。

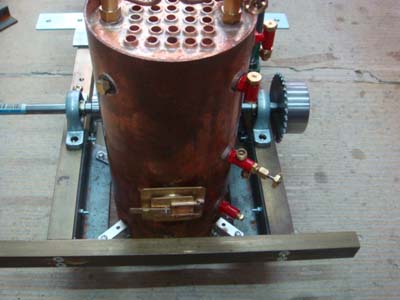

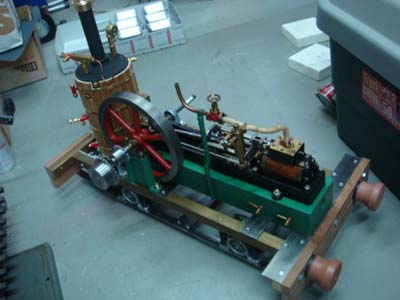

シャーシができたので、そこにエンジンとボイラを固定します。ボイラは、シャーシフレームの中に落とし込み、重心が低くなるようにセットしました。また、下部から灰受けを外して、掃除ができるようにしました。ボイラは、運転時のことを考えると、後方のこの位置がベストです。フレームの間に落とし込むと、どうしても、エンジンとボイラの配置が直列になるので、全体的にやや長くなります。

一方、エンジンの方は、シリンダを前に配置。これは、大きなフライホイール(弾み車)の位置を後ろにすれば、ボイラと少し重ねることができるので、車長が短くできるからです。また、スタートするときにも、これに手が届きます。ただ、エンジンが遠くなるので、ボイラからの配管は長くなりますね。

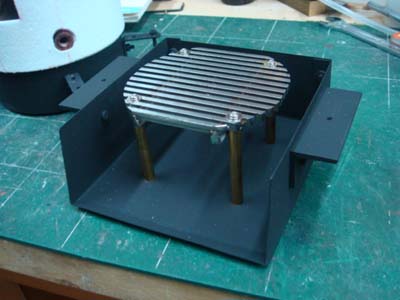

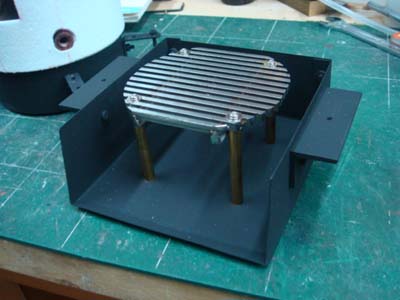

これは、ボイラの灰受けを作っているところ。火格子は、ベルメックスさんからいただいた格子材を丸く切り出して作りました。16号機の縦型ボイラ機(Baltic)の火格子が餅を焼くような金網だったのを見て、「これを使って下さい」と送られてきたものです。16号機の方は相変わらず餅網ですが、今回はこの立派なものを使いました。ステンレス製です。

灰受けもステンレスの板を曲げて作りました。取付用金具が両サイドに付きます。実は失敗があって、ボイラは円形断面ですが、灰受けは四角形のため、チェーンがこの灰受けに干渉することが組み立てたときに判明しました。したがって、この写真の状態(耐熱塗料で黒くなっています)から、角を凹ませた形に、改造をしなければならなくなりました。

ボイラの被覆をしているところです。耐熱塗料を吹き付けたあと、まず断熱材(1mm厚のカオウールを2重)を巻き付け、そこに角材を張りつけていきます。角材はチークで、帆船模型に使うような材料です。最初からこの色で、塗装はしていません。

その周囲に真鍮の帯を巻きました。この真鍮材は、0.5mm厚で、幅は6mmです。こういった材料はなかなか手に入らないので、あちこち調べて、初めてのお店にネットで注文をしました。

下回りです。今回はサスペンションを効かせるために、ピローブロックが上下に動くようにしてスプリングを挟みました。あと、前後のバンパとの間に補強材を接続しました。前のバンパに付いている2つのバッファは、ホームセンタで売っているテーブルの足に嵌めるゴムです。

これで、エンジンとボイラが固定されました。あとは配管です。

蒸気が出てくるところのブロックは、同じボイラを使われた星野氏からいただいていました。このブロックに、圧力計と、ブロアのためのバルブ、そしてレギュレータのバルブがつきます。将来、ホイッスルがつけられるくらいの余裕はあります。写真では、そこにさらにサイコロのような真鍮ブロックが取り付けられていますが、これは径の太い、一回り大きなレギュレータ・バルブを取り付けるために作ったものです。横を向いている小さい方がブロア・バルブになります。

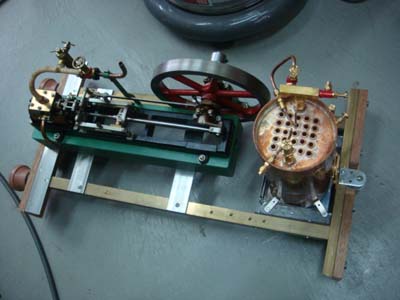

工作台の上にのった機関車。レギュレータバルブからシリンダへの配管が白くなっていますが、断熱のために凧糸を巻きました。もともとエンジンに付属していたバルブが途中に残っています。

チェーンも取り付けられました(チェーンは計3箇所あります)。これで、給水のためのハンドポンプと水タンクを除いて、だいたい走り関係は完成しました。

<スチームアップ>

ハンドポンプは、イギリスのメーカに注文していたのですがなかなか届きません。そこで、科学教材社製のハンドポンプを臨時で搭載して、スチームアップに臨むことになりました。このハンドポンプは水タンクに付属しています。仮なので、シャコ万で固定されています。ハンドルが機関車の前に向いているので、運転しながら給水はできません。

ボイラが小さいので(投炭口は直径25mm)、小さな石炭しか入れることができません。しかし、ブロアを効かせて火をつけたら、あっという間に圧力が上がりました。10分くらいだったように思います。そもそも、ボイラに入る水が1リットルもないのです。

エンジンと動輪は、ギア比が1:4です。動輪も76mm径と小さいので、ゆっくり走る設計。カーブや勾配が多いことを考慮しました。1気筒なので、レギュレータを開けても自分では動きだすことができません。最初は機関車を押してやるか、フライホイールを手で回してやります。ドレンコックがあるので、最初はそこを開けておきます。

ブロアはもの凄く効くことがわかりました。ほんの少しで充分です。また、走りだしたらエンジンの排気によるドラフトがまたもの凄く効きます。すぐに安全弁が吹いてしまうほどです。排気の一部を煙突ではないところへ出した方が良いかもしれない、と思うくらいでした。

走っていると、すぐにボイラの水面が下がってきます。今回は給水するためには停まらないといけません。ハンドポンプに手が届かないからです。メインラインを1周するのに、3回ほど給水をしました。石炭は燃えすぎるくらい燃えます。ボイラの構造と位置の関係で、ゴーグルをして運転をしますが、煙突からは、それほど火の粉や油は飛びませんでした。

無事に走ることができました。問題はなかったと思います。ガレージ駅で、木彫りの船長の人形を乗せて記念写真です。弁天ヶ丘線の21号機になりました。名前は、「トブー(Tobboo)」にしようと考えていますが、レタリングの(残っている文字の)関係で違う名前になるかもしれません。

こちらに、スチームトラムが走行中の動画があります。

スチームトラムに乗車して撮影した動画が、こちらとこちらにあります。上り勾配で負荷がかかった状態です。前の動画の最後で火の粉が飛ぶのが写っています。

北デッキの水平な路線を走るスチームトラムの動画です。駅長が視察にきています。

<ボディの製作>

動かなかったらボディなんか作りませんが、予想外によく走ったので、さっそくボディを設計して、製作することにしました。といっても、この機関車は、メインラインを何周も走り回るほどの性能はありませんから、ボディも簡単なものを目指しました。アメリカンなロギング・タイプにするか、ブリティッシュなスチームトラムにするか迷いましたが、エンジンが横型で、車長があるのと、縦型ボイラでも煙突が低く、屋根をそれほど高くできないので、後者を選択しました。トーマスに出てくるトビィのようなスチームトラムです。

まず、前面を製作。いつものとおり、シナベニヤと角材を張り合わせます。窓枠も角材を使ってシャープにします。前面ができれば、それに合わせて、側面を作りますが、今回はさきに天井を作りました。側面に開口部が多いので、天井で強度を確保するためです。後部のボイラの部分は切り欠きがあります。

天井の上に丸い屋根をかけます。骨組みを作り、上にケント紙をのせます。切り欠き部があるため、ここの処理が少し面倒です。

サイドは、前後に出入口があって、中央は袖壁で上は窓です。窓の部分は縦に角材を入れて3つくらいに分割した方がスタイルは良いと思いますが、ここから手を入れて、ポンプやバルブを操作することを考えて、大きな開口のままとしました。

木造の板張りを表現するために、10mm幅に切ったボール紙を間隔をあけて貼りました。

屋根は2mm厚のケント紙です。曲げ癖をつけてから接着します。同じ厚さのベニヤよりも曲げるのが大変です。こんな大きさのケント紙がなかったので、後半は継いでいます。その部分がちょっと目立ってみっともないですね。

塗装も簡単に済ませました。まずサーフェイサで2回ほど軽くサンディングしたあと、全体に白を吹きました。次は、窓の部分をマスキングして、すみれ色を吹きました。写真では空色に見えますが、紫の方が近いと思います。さらに、側面もマスキングして、屋根にマットの茶色を吹きました。下回りでは、バンパを赤くして、バッファのゴムを黒く塗りました。現在はここまでですが、室内はペンキを筆塗りする予定です。やはり耐水性と耐油性の観点からです。

ボイラの部分だけが屋根がありません。また、この機関車はバックができませんので、前には連結器もありません。

だいたい完成しました。2枚めの写真には、後部に変な人が乗っています。途中までは、木彫りの船長を乗せるつもりだったのですが、頭がつっかえて入らないことが判明しました。無計画です。

レタリングを貼りました。これは出来合いの文字のシールです。板張りの部分では、貼ったあとで、ナイフで切って、凸凹に合わせます。正式な21号機になりました(仮称「トブー(Tobboo)」)。下回りのサイドにスカートを取り付けるのもスマートかと考えていますが、しばらくはこのままで。

<Onのレイアウト>

4年まえの夏に製作したOn30の小さなパイクです。ガレージの書斎にありますが、ときどき天窓から光が差し込むため、そのときだけ撮影ができます。このところ、なにも変化はありません。新しい機関車の試運転場になっているだけです。

<他社からのレポート>

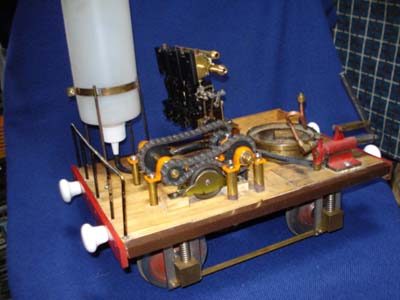

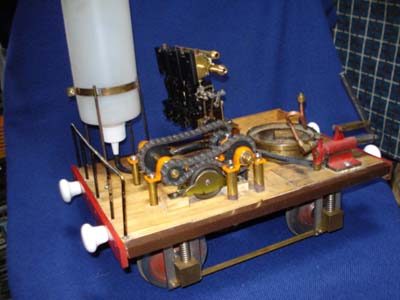

星野氏のスチームトラムです。先日のJAMのとき、アスターのブースで入手された3気筒エンジンを、以前に作られたトラムに搭載している様子です(このトラムは以前にご紹介しています)。2枚めの写真は逆転機ですね。水タンクが、化学プラントのようになっていますが、これは作り直されるとのことでした。

レトロなOゲージのセット。ストラクチャが沢山あります。これももちろん星野氏からいただいた写真です。清里で展示会をされるので、そのために準備をされているようです。

2枚めの赤い機関車は、3.5インチのTichですが、星野氏経由で、斉藤氏から譲り受けたものです。とてもしっかりとした工作がされていました。3.5インチの機関車もこれで3台になりましたので、線路を敷いて、一度走らせてみようと思います。小型ばかりなので、小さなエンドレスでもOKだと思います。

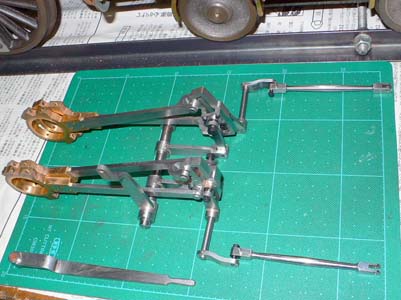

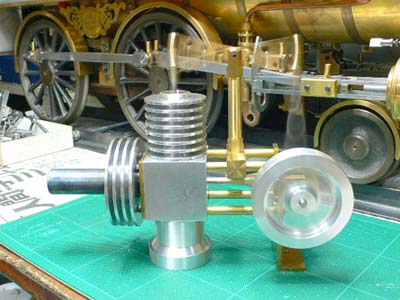

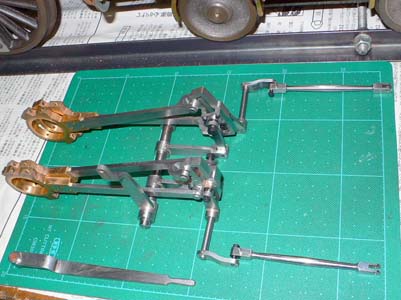

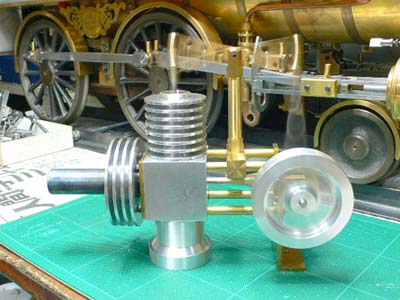

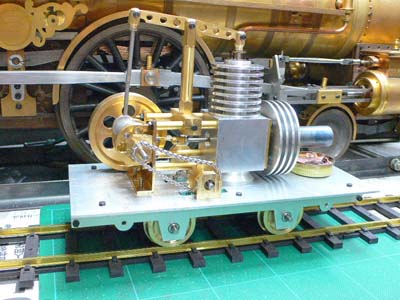

佐藤氏からいただいた写真は、4-4-0ワシントンのバルブギアです。これがフレームの内側にセットされるわけですね。それから、2枚めは、なんとスターリングエンジン。動いているところを撮影されたようです。削り出しで製作されたフィンが綺麗ですね。

佐藤氏は、このスターリングエンジンを搭載した45mmゲージの機関車を製作されました。固形燃料を使用。ギア比は1:4だそうです。試運転の結果は良好で、さらにサイドロッドを取り付ける予定だとか。

<カブースの製作>

非動力車を1台製作することにしました。台車を探していたら、目当てのものは見つからず、そのかわりに古いOS製の台車が出てきました。未使用のものです。さっそくこれを組み立てて使用することにしました。この台車は今はもう販売されていないのでしょうか。

10mm厚のベニヤに台車を取り付けてみました。車両の長さは760mmあります。四隅に切り欠きがありますね。その後、台車とベニヤの間に、さらに10mm厚の角材を挟み、少しだけ床面を上げました。人間が乗るトレーラではないので、強度の心配は不要です。

上部を作り始めました。ご覧のように、カブースになります。5mm厚のシナベニヤに窓の穴をあけて、その周囲の窓枠を角材で作ります。前後の妻面にはドアがありますが、これは開きません。写真では、4枚の壁をテープで仮に組み立てて、様子を見ているところです。前後のバンパが既に付いています。

2枚めの写真は、切り欠きの4隅に取り付けられるステップです。これも5mm厚のベニヤで製作しました。

下回りを作っているところです。これは裏返しになった写真。台車が取り付けられる部分をかさ上げしています。円筒形のものがのっていますが、接着材が乾くまでのウェイトに使っている真鍮です。バンパのところには、カプラ・ポケットの金具が既に取り付けられています。

だいぶ出来上がってきました。これから屋根を被せ、カブースですので、さらに2階の展望室がのります。まだまだ時間がかかりそうですね。来月へ続きます。

<シェイ出動>

20号機のシェイです。しばらくお休みしていましたが、涼しくなってきたので、久しぶりに出動となりました。この機関車は、ブロア配管の途中にコネクタがあって、コンプレッサの空気をそこへ導いてスチームアップします。石炭ではなく、木炭を焚きますが、煙が出ないので、写真を撮るときだけ、石炭を1粒入れておきます。森の中で撮ると、シェイがますます格好良く写ります。

ウッドデッキも似合いますね。森林の中の集材基地にいるようなイメージでしょうか。ここでも煙がよく出ています(ヤラセの石炭のおかげ)。先日、後ろの台車のギアの噛み合わせを調整しました(具体的には、ワッシャを1枚入れて、ベベルギアの位置を僅かに変えただけ)。その成果なのか、音が静かになったように思います。とにかく絶好調。まったく問題ありません。最初のときにあった、安全弁からの水の吹き上げもありません。煙突はストレートのものを使っています。

木漏れ日が落ちる森の中を抜けていきます。日差しがクリアな日は、影も鮮明です。走り抜けるときの空気も良いし、眩しい光も心地良く感じられます。最近は、後部のダミィの燃料タンクも載せたままで走行をします。走りながらの投炭ができませんが、1周か2周走ったところで停まって、横から手を入れて木炭を放り込むだけでOKです。本当に楽なボイラです。たとえば、停車中にブロアが長時間止まっても、火が消えるようなことはまずありません。

汽笛も良い音がします。走り出しがスムーズなので、ゆっくりとスタートできます。これもギアードロコの特徴かもしれません。エンジンがカーブの内側に来る向きの方が若干苦手ですが、ほとんど差はありません。リバース線を使って向きを変え、両方向にメインラインを何周も快走しました。

森林の樹は枝を伸ばしています。このあと、庭師さんにお願いして、剪定をしてもらう予定なので、もっと明るい森になるでしょう。でも、このトンネルのような暗さも雰囲気が出て良いものです。

レンガの薔薇駅です。エンジンが向こう側で、シェイとしては裏面を向いています。こちらから見ると、シンプルなフォルムに見えます。薔薇駅は、蔓が柱に巻きつき、上の梁まで達しています。

これは、ウッドデッキから、レンガのアーチ橋へ渡るところです。西庭園が広がって見えます。

<点検列車と駅長>

12号機のAB20は、ずっとオレンジ色の低床貨車とショートカブースを引いています。インダストリアル・トレインと呼ばれていて、ポイントの整備をしたり、沿線の樹木の剪定をするときに出動します。ボール紙で作られたボディですが、今のところ問題はありません。

AB20に乗車して撮影した動画が、こちらとこちらにあります。ウッドデッキを走るところでは、駅長の声が聞こえます。

というわけで、駅長がデッキに出てきました。吠えて「出せ出せ」というわりに、出してやると、べつに乗りたいわけでもなく、大人しくなります。ときどき乗せてもらってはいますが、そんなに好きではありません。

<庭園鉄道の季節>

ガレージの中は、歩くところが限られるほど、ものでいっぱいになりました。これだけ車両が増えれば当たり前かもしれません。それなのに、工場ではまだ増産が続いています。来月以降もまだまだ新しい車両が登場することでしょう。

/☆Go Back☆/