MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

夏はコンベンション

/☆Go Back☆/

A&Bレポートの8月号です。7月からいきなり猛暑が続いていましたが、8月はそれほどでもなく、まあまあの夏。そして後半はなんだか早くも秋を感じさせる涼しさとなりました。さあ、いよいよこれからが庭園鉄道のシーズンですね。

今回は、なんといっても、JAM国際鉄道模型コンベンションです。残念ながら今年はブースの出展はしませんでしたが、参加するのは、もう5回めになるでしょうか。夏休みの定番の楽しみになっていますね。これのレポートが今回のメインです。

そのほかには、大した進展はなく、運行もほとんどお休み、工作も地道なメンテナンスくらいしかしていませんでした。ただ、8月後半から、新しい蒸気機関車の製作にかかりましたので、これが最後に少しだけご報告できます。

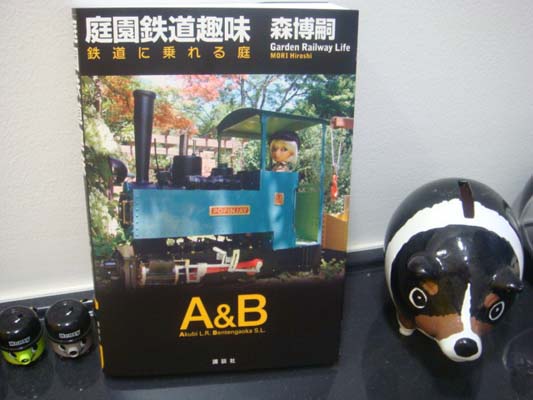

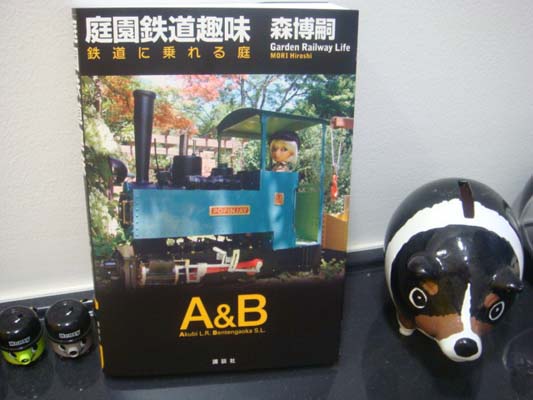

A&Bレポートの第4次工事までが『庭園鉄道趣味』(2008年7月発行)という本になりました。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<平常運行>

19号機DB81が走りました。この時期に走ること自体がかつての弁天ヶ丘線にはありえなかったことです。1枚めの写真にあるとおり、トレーラに殺虫剤と剪定バサミが載っています。蚊を退治しながら、また障害となる枝を払いながら走ることになるからです。

しかし、枝は一度切れば、もう通れるようになりますし、蚊もそのうちいなくなります(最初の1周は多い)。夕方の涼しい風の中(走っているから無風でも風が当たります)、「おお、なかなかリゾートだな」と思えるようになるまで、粘り強く頑張りましょう。

DB81には、赤毛の運転士がずっと乗っています。すっかり専属になりました。木製の橋の下を潜ります。橋の上にはGゲージのストラクチャ(学校?)がのっています。機関車に当たっているのは西日。

デッキからレンガのアーチ橋を渡って、西庭園へ出ていくところ。

こちらに、DB81に乗車して撮影した動画があります。蝉の鳴き声がホワイトノイズのように聞こえます。

<小さい機関車>

こちらは、16mmスケール(Gスケールより僅かに大きめ)の機関車たち。エンドレス線を走るボールドウィン4-6-0と、ポーチサイド線を走るダージリンBタンクです。ボールドウィンはボイラの左右が水タンクです。ダージリンはボイラに担がれる感じで蒲鉾型の水タンク(サドルタンク)があります。ただし、この大きさの機関車では、給水はハンディのポンプで行うので、機関車には予備の水を載せていません。最初にボイラに入れた水だけで15分くらいは走るので、遊ぶのには充分です。いずれも、操作はラジコンで行います。

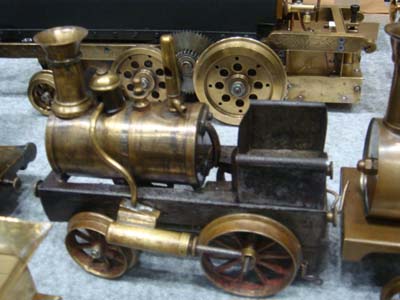

ゼンマイの古いおもちゃの機関車。国産のもので、ゲージは50mmです。ボギィの台車は手で回せば左右に首を振りますが、線路に追従して動くほど軽くはありません。

ガレージの中で走らせてみました。線路は54mmのスタンダードゲージのものですが、ちょうど良い感じです。モータ駆動に改造したら、面白いかもしれません。塗装もしたくなるかもしれませんが、今のままの渋い未塗装も気に入っているので、しばらくはこのままでしょう。

<もっと小さい機関車>

やや小さくなって、Oスケールです。On3ですから、ゲージは19mmになります。この頃は、Oゲージのナローといえば、On30(16.5mmゲージ)が世界的なブームなので、19mmは日本では製品を見かけなくなってしまいました。

ブラス製の未塗装で、いずれも日本製。フライングズーのクライマクスと、カツミのシェイです。どちらも小型の機関車で、プロポーションが良いです。

<JAMコンベンション1>

今年のJAM国際鉄道模型コンベンションは8月8日〜10日の3日間、東京ビッグサイトで開催されました。欠伸軽便鉄道の社長は、8日と9日の2日間、会場をうろつき、自社のために情報収集(かつ商談)を行いました。

まずは、八木軽便の市川氏のブース。ここではいつも、5インチゲージのエンドレスを敷き、子供たちが乗車できるようなサービスを行っています。安全面を考えると、なかなか大変なことです。看板機関車は、少し形が変わっていました(これについては後述)。

それから、青木氏のボール紙製の機関車(Gスケール)も毎度お馴染みの快走です。この凸型電機はメルクリンで見かけたことがあるような。オーバなリベットが良い雰囲気です。

こちらは、小池氏のブース。もの凄い急カーブを曲がる45mmゲージの低床トラム。このまえのスペシャルオープンディで見せていただいたものですが、架線集電をして走っていました。それから、もう1枚の写真は、45mmから35mmへ(またはその逆へ)、走りながらゲージを可変する台車の試作品です。ほぼ完成の域でしょうか。素晴らしい技術力です。

屋外では、ライブスチームが走っています。大きなものは乗客を運び、小さなもの(45mmゲージ)は、ぐるぐると高架のエンドレスを回っています(どこかの軽便鉄道とまったく同じです)。写真の赤い機関車は、シングルドライバ。作られた方に「どうして、シングルなのですか?」とお尋ねしたところ「動輪が1軸余っていたから」とのことでした。たいてい、機関車というのは、「まず動輪ありき」なのですね。

もう1枚の写真は、テントの中で展示されていた双子機関車。ボイラも両側に分かれているので、単に2機を同時に作られただけかもしれません。オープンキャブだし、ボイラとサイドタンクのなだらかなカーブも、そして灰色のカラーも、ちょっと変わっていますね。奥にあるのはC62でしょうか(国鉄機には疎い)。

<JAMコンベンション2>

自分のブースがないので、だいたい、井上氏と星野氏のブースにお邪魔していました。いつもながら、展示されている素晴らしい品々は溜息ものです。写真1枚めは、星野氏の展示物で、イギリス製やドイツ製の古い機関車たちが並んでいます。毎回、新しいものが出てくる(つまりコレクションが増えている)のが凄いところです。奥には、前回ご紹介した縦型ボイラの5インチの機関車が置かれています(井上氏も同じく縦型ボイラの新作機を展示されていました)。

夕方、屋外のコースでライブスチームを走らせている星野氏(手前)と井上氏(奥)、そしてさらに奥(右)には、フライング・スコッツマンを走らせる須藤氏の姿も。

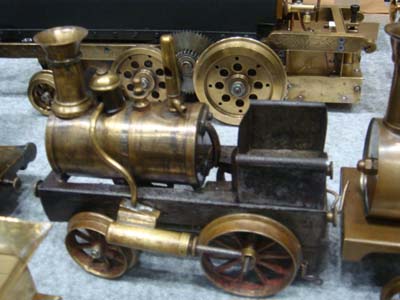

井上氏は、今回は古いライブスチームというか、機関車模型の原点ともいえる品々を展示されていました。その多くは、アルコール焚きのボイラとオシレーチング(首振り)エンジンで動くシングルドライバです。

キャブがついて、機関車らしい形になっても、構造的には同じく、首振りエンジンとシングルドライバ。この左の機関車は、井上氏がお好みのタイプで、何台も同類のものを製作されていますね。赤い機関車の後ろに、少しだけ縦型ボイラの機関車が写っています(詳しくは前レポートを)。

これが、さきほどの須藤氏が走らせていたフライング・スコッツマン。アスターの製品ですが、調整して走るようにするのが大変だったみたいです。

9日の午前には、星野氏のクリニック(講演みたいなもの)がありました。別室に集まって、1時間半ほど。タミヤのギアボックスを使って安く作れる電動機関車のお話と、ライブスチームを始めるときのヒントなど、興味深いお話でした。そのあと、講師を井上氏が引き継がれ、古典機関車の復刻のお話がありました。

<OSの新製品>

さて、今回のコンベンションで一番の収穫はこれでした。OS(小川精機、世界的に有名なブランドです)の新製品で5インチのCタンクです。ナローで小振りなプロポーションのフリー機。今まで何度か書きましたが、「こんな機関車が日本製でないものか」と願っていたずばりの製品といえます。まず、これからの庭園鉄道に不可欠な急カーブを曲がれること(これについては、C型ではなくB型の方が有利だと思いますが、今のままでも、たぶん半径3mくらいは曲がれそうです)。それから、値段が安いこと(100万円以下です。ちょっと見たところ、既成パーツを多用し、コストダウンを計っている工夫が各所にありました)。

とりあえず、5インチの入門用として、フリー(実物のスケールではない自由型)機というだけで目新しいのですが、なんと、そのほかにとんでもない機能を持っているのです。キャブをワンタッチで取り外し(ここまでは普通)、ボイラもワンタッチで取り外せるのです。これは、ちょっと前例がないでしょう。ライブスチームをご存知の方なら、「そこまでするか?」と驚かれると思います。このように分割することで、1人でも機関車を運ぶことができ、車に載せることも簡単になりますね。これを実現した技術力(設計力)は素晴らしいと思います。

難点としては、やはり動輪が3つあるC型で、カーブの制限があること。これは、「急カーブへ高速で入って脱線する危険があるので」というお話をOSの方がしていました。このため、公式の回転半径は4mになっています。B型にするか、第2動輪のフランジをけずれば、半径2mでも軽くクリアするはずです。まあでも、この小型機をC型で自作するなんてことは絶対にしませんから、メーカの製品の特徴を出すという意味では正解かもしれません。あとドームがクラウスみたいに四角いのと、キャブのデザイン(前面の窓と、後方のコールバンカらしき斜めのカット)がちょっと好みではありませんが、これらはユーザが自分で直せる部分でしょう。全体のフォルムは、明らかにエガーバーンのイメージかと。

さっそく、欠伸軽便鉄道に導入したいと思い、予約を入れておきました。なんと、予約第1号だったみたいです。色は、写真の赤と青の2色。屋外で運転もさせてもらえました。大人3人を引いて走らせましたが、ちょこちょこと可愛い走りっぷりでした。発売は11月とのこと。名前はFORTE(フォルテ)です。

<戦利品>

杉山模型のHOeのクライマクスです。4月の模型市のときに、購入しにいったら既に売り切れで買い逃していたもの。かつて発売された製品と同じで、キットで製作したことはありました。今回、値段が2万円も安くなっているので、どうしたのか、と尋ねると、前の台車への駆動をやめて、コストダウンを図った、とのことでした。潔い決断ですね。その方がむしろ走りは安定するのでは、と思いました。

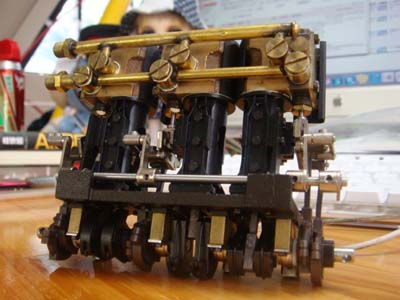

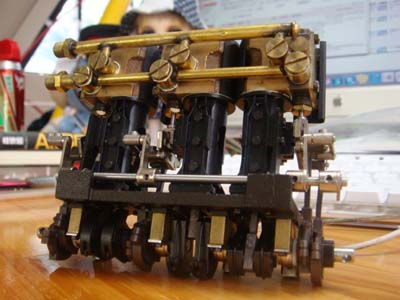

アスターでは、ジャンクとしてこの3気筒エンジンが売られていました。大きい方のシェイのエンジンです。6、7個あったのですが、結果的に、和田氏、井上氏、星野氏、須藤氏、関根氏も購入されたようなので、ほとんど知った方で買い占めた感じになりました。

タミヤのスプレィワークス(小さなコンプレッサ)でこの3気筒エンジンを回している動画があります。

<他社からのレポート>

星野氏からいただいたセンチネルの縦型ボイラの写真です。1枚めが上部の煙室の中。2枚めが下から見たところ。煙管というものはなく、中央に大きな穴があって、そこに水管が交差して出ている変わったタイプのボイラです。星野氏は、センチネルでは苦労をされているようで、珍しく製作に時間がかかっている模様。

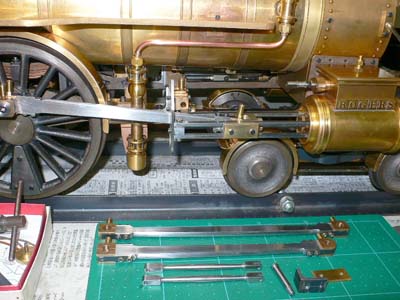

佐藤氏のワシントンは、ロッド類ができたようです。メインロッドや、サイドロッドですね。シリンダのところのスライドバーは4本あって、古典的なタイプのようです。素晴らしい工作が、着実に進んでいますね。

2枚めの写真は、星野氏から届いたもので、あの2B1のパーツが井上氏経由で手に入ったので、製作を始められたとのことです。

ちなみに、我が社も2B1を製作中(しかも2機)です。このうち、1機は、下回りがほとんど揃ったものを井上氏からいただいていて、あとは上回りだけです。もう1機も、下回りの半分くらいの出来。こちらに、エアーテストをしている2B1の下回りの動画があります。

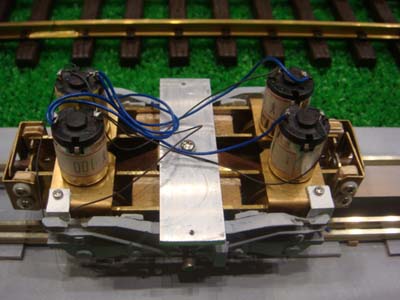

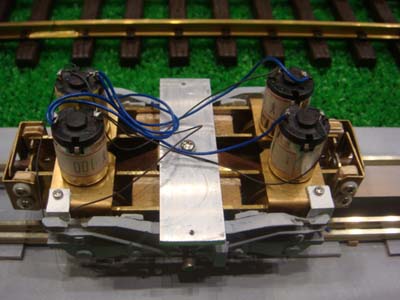

八木軽便鉄道のお馴染みのDLです。半径2mの急カーブで活躍していましたが、モータに負担がかかり、力が出なくなっていたそうです。今回、みたち・おもしろ機械工房の動力台車キットMDT511に下回りを取り替える改造がされたようです。24V仕様でバッテリィが2台になったため、ボディが後方に少し大きくなりました。急カーブに対応させるためには、モデルニクスの動力キットを使う場合でも、2段減速が必要でしょう。当社のAB10やAB20のように2モータ仕様にすると、なお万全かと。

<スイスからのレポート>

スイスからは初めてメールをいただきました。Alex Meregalli氏は、スイス南部で、イタリア語圏のモデラ。ATAFというクラブに所属されています。素晴らしいロケーションのクラブ・レイアウトで走らせているのは、黄色い小型DL。モータ駆動の7.25インチゲージの機関車です。Meregalli氏は、これから自宅に庭園鉄道を建設する計画があるそうで、またその写真が届くかもしれません。

こちらは、Meregalli氏の5インチの機関車。Martin Evans設計のSuper Simplexと、MaxitrakのDixieですね。なかなかの工作派のようです。

<縦型ボイラ機関車>

前回のレポートで、星野氏と井上氏の縦型ボイラ機をご紹介しました。この縦型ボイラは、昨年、数人でキットを共同購入したもので、ボイラの主要な部分の組立ては和田氏にお願いしたものです。星野機、井上機に続き、欠伸軽便もようやく重い腰を上げました。

まず、適当なエンジンが必要ですが、手持ちのもので、水平1気筒が選ばれました。同じエンジンを実は3機も持っていますが、写真のものは、一番最近オークションで手に入れたもの。名古屋在住のご年輩のモデラが自作されたものです。電話で「機関車にします」とお話したら、大変喜ばれていました。

さて、エンジンが横置きなので場所を取ります。どんな配置にするか考えながら、まずはボイラのフィッティングの組立てを行います。水面計、チェックバルブ、ブロアとレギュレータ、圧力計、などなどパーツを取り付けます。すべてインチ規格のパーツを使用しました。

自作が必要だったのは、この焚き口のハッチです。本当は融点の高い鋼材を使うのが普通だと思いますが、2mm厚の真鍮で作りました。パイプにロウ付けしてあり、そのパイプが、焚き口のパイプにきっちり填め込みます。

煙室には、ブロアのパイプを取り付けます。蒸気を取り出すところに付く角柱の分配器は、星野氏がついでに作られたものをいただきました。実際には、この上にカバーや煙突がセットされます。右のパイプには安全弁が付きます。

煙突は15mmほど短くなりました。何故かというと、この煙突のパイプを焚き口に使ったからです。そのかわり、キャップを作ってやりました。真鍮の適当な円柱ブロックがなかったので、水道管のジョイントをホームセンタで買ってきて(300円くらい)、旋盤で削りました。砲金だと思います。

下回りの車輪とチェーンのスプロケットなどは、モデルニクスから購入しました。少々立派すぎますが……。

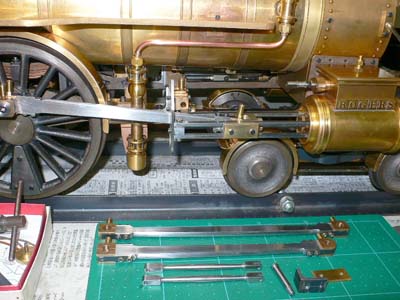

当初は、エンジンをサイドに寄せ、その横にボイラを載せる配置をイメージしていました。その方がコンパクトになるからです。しかし、ボイラの下から灰箱や火格子を取り出したい、と考えると、ボイラが動輪やシャーシと当たらない位置に来る必要があり、結局、写真のように、エンジンもボイラも中央に並べるレイアウトに落ち着きました。ウェイトを稼ぐため、エンジンのベース部分もそのままそっくり搭載します。車長は550mmくらいになりました。写真のように、エンジンとボイラの間に、減速用の軸が通ります。エンジンの回転を動輪に伝えるのに、2段で1:4の減速比としました。動輪の直径は76mmです。

配置が決まったので、まずはシャーシ作り。手持ちの材料でやりくりします。写真は、真鍮の角材を組んだところ。軸受けのピローはスプリングで支持し、上下動を許します。

続きは、また来月……。

/☆Go Back☆/