MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

猛暑につき運休

/☆Go Back☆/

A&Bレポートの7月号です。今年は梅雨が、それほど雨が降らないうちに早々と明けてしまい、いきなり猛暑が続いています。ちょっと外で遊ぶ気になれません。工作室はクーラが効くので、ここでこそこそと作業をすることはできますが、走らせてみよう、吹き付けをしよう、木材を切ろう、などとなると、どうしても後回しになってしまいますね。

今回は、ほとんど報告することがないな、と思ったのですが、写真だけは掻き集めてみました。工作といったら、カブースの簡単なキットを製作したくらいです。実は、最後に報告があるとおり、『庭園鉄道趣味』という本の編集作業をしていました。無事に予定どおり7/28に発行となります。やれやれです。今思うと、今年は、JAMに不参加で良かったな、と感じます。参加していたら、今頃きっと修羅場だったでしょう。

写真は、熱帯林のようになった森林から出てきたDB81。手前と奥に白い紫陽花が見えます。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです(映画「スカイ・クロラ」がいよいよ8/2に全国公開!)。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<7/8インチスケール>

7/8インチスケールに改造されたバルドリグ(Baldrig)ですが、その後も大活躍です。一番、走らせる機会の多い機関車になりました。1枚めは引き込み線にいます。奥の機関庫は16mmスケールなので、ちょっと入りませんが、遠近法に見えなくもないでしょう。

2枚めは、新しいナベトロを引いています。手前の細かい草は、春に苗を植えたものです。今頃広がってきました。このように、少し葉が小さい草が、スケールの小さい庭園鉄道にはマッチしますね。

この7/8インチスケールのナベトロは、前回のレポートでハンダ付けをして完成したところまでご報告しました。その後、ベージュに塗装をしました。ちょっとまだ綺麗すぎますが、引かせてみると、とても楽しい眺めです。中に入れるものは何が良いでしょう。以前に、別のサイドダンプカーにどんぐりを入れていましたが、野鳥に何度か襲われています。やはり、砂利か砂くらいが無難なところかもしれません。

<ポーチサイド線ほそぼそ>

ポーチサイド線は、ひと頃は本当に鬱蒼とした感じでしたが、草の勢いは、この炎天ですからさすがに衰え、カモミールなどは既に枯れて撤収されました。レモンバームも少し衰えを見せています。ですから、見通しは以前よりも良くなっていると思います。

1枚めは、オーストリアのメーカの機関車で、たしかバンタム(bantam)という名前だったのではないかと思います。ポータのようなサドルタンク。ガス焚きです。大変軽快に走りますが、ラジコンはありません。2枚めは、フォーラ(Fowler)で、こちらはラジコンですが、残念ながら、このカーブでは曲がれません。実際の走行は、エンドレス線の方で行うことになります。

ミシカル#2のシェイ(Shay)です。この機関車は走りが良いアキュクラフトの製品中でも傑作だと思います。大変良く走りますね。それから、もう1枚は、シルバーレディ(Silver Lady)。こちらも剛健で高性能なラウンドハウスの機関車の中でも優等生的存在。

ポーチサイド線は、面白いのですが、そろそろ、もう少し線路を延ばしたいな、という気持ちになってきました。今度の冬くらいでしょうか、拡張工事は。

<インスペクションカー>

10号機のレールバス(カメラボーイ)ですが、最近は、インスペクションカー(つまり、視察車)と呼ばれています。カメラを搭載しているので、クーラの効いた工作室でTVを見ながら運転ができます。でも、このような写真を撮影するときは、出ていかなければなりませんし、事前に線路の確認なども必要だし、まったく手放しというわけでもありません。

1枚目は、ガレージ駅のシグナル・ブリッジの下にいるところ。2枚めは、同駅のゲートを閉めたところです。

ガレージ駅を出るとすぐ、レンガで作った踏切があります。その横に紫陽花の鉢が置かれています。紫色の花が満開ですね。7月の初め頃の写真です。

西庭園の木造橋を渡ったところ。芝が伸びていて、ほとんど線路が見えなくなっています。こんなのも軽便鉄道らしくて好ましい眺めといえるでしょう。

ポーチ脇の路線をロングで撮影しました。植物が鬱蒼と茂っている様がわかります。ポイントがあって、白い箱がポイントマシンです。このポイントは6番で、カーブ側は半径6mだったはず。両側に白い石がありますが、ここは人が通る小径になります。踏切というわけです。

ガレージ駅のヤードへ帰ってきて、ターンテーブルで方向転換しています。ターンテーブルの植物は溢れんばかりの成長ぶりです。2枚めの写真には、奥に機関庫が写っています。

同じ位置を、書斎の窓から撮影した写真。植物に覆われている部分が広がっているのがわかります。ターンテーブルの部分が木陰になっていて、ちょっとひと休み、といった雰囲気に見えますね。

<機関車以前>

古いエンジンを箱から出して、オイルを差し、コンプレッサの圧縮空気で回してやりました。ほとんどがオシレーチングエンジン(首振りエンジン)ですが、中には、バルブがあるものもあります(一番手前の2機がバルブ式)。右のボイラやプーリィが付いているのは、ちょっとまえに作ったOゲージの機関車(のつもり)。また、こんな小さなエンジンを使って、小さな機関車を作りたいのですが、問題はボイラですね。いえ、ボイラもあるにはあるのですが……。

もう1枚の写真は仕掛品を購入したもので、45mmゲージのライブスチームです。ボイラは完成しているようです。エンジンは、ピストンがありません。かなり工作を残している状態です。図面が揃っているので、なんとかなるとは思います。

<他社からのレポート>

佐藤氏から届いた写真です。5インチのワシントン4-4-0です。1枚めは、ヘッドライトなどのディテールを作っているところ。2枚めは、つい最近届いた写真で、クロスヘッド・ポンプを取り付けているところのようです。既に、気品に溢れる佇まいですね。完成したら美しい機関車になることでしょう。

こちらは、星野氏の新作。以前に製作された縦型ボイラと、オークションで落札された縦型エンジンを搭載した機関車です。下回りは、1枚めの写真のように簡単なチェーンドライブ。でも、エンジンのギアの部分をカバーしたり、水タンクにレタリングがあったり、要所は締めてある感じ。走らせるのが楽しい機関車でしょう。もうすぐ試運転になるはずです。

星野機で使われた縦型ボイラは、キットを共同購入したものです(加工は和田耕作氏に依頼)。実は、当社も同じボイラを購入しました。ですから、そろそろ、先輩方にならって、機関車の製作を計画しています。

この写真は、井上氏が、同縦型ボイラで作られた機関車。井上機の方は、動輪をロッドでドライブしていますね。星野機とほとんど同じ構成なのに、やはり井上氏らしさが滲み出ている感じです。タンクのサイドに「81-7」と書かれているのは、81歳の7月に完成、という意味だそうです。

こちらは、関根氏からいただいた写真。車輪を沢山作られたみたいです。先日完成したシェイに引かせるための貨車を製作される模様。それから、そのシェイのキャブの写真。そうです、前回ご紹介した3連の見送り給油機が取り付けられています。快調に作動したとのことでした。

<スタンダードゲージ>

以前にご紹介しましたが、54mmゲージのスタンダードゲージです。線路に定規を当てたところ、実際のゲージは52〜53mmのように観測されます。機関車は天賞堂で中古品を購入。客車2両は井上氏のところから移籍、そして線路は、はぐるまやさんで購入したもの。車検でガレージから車を出したとき、空いたスペースに線路を敷いて走らせてみました。パワーパックはHOに使っていたもので、直流です。ライトをつけて、豪快に走りました。客車の室内燈も光っています。

<平常業務&整備>

この季節はほとんど運行していませんが、これは朝方に出動したDB81。森の中で、木漏れ日を拾って撮影しました。

20号機のシェイは、3回めの運転のあとは、出動していません。ガレージの中で一番良い場所にいます。煙突は、またストレートのものに戻しました。やはり、こちらの煙突の方が似合うように思います。

こちらは、台車のギアを外したところ。機関車を浮かせ、ユニバーサルジョイントを外し、シャフトを抜くことができます。ベベルギアの噛み合わせが若干揃っていないところがあったため、そこを調整し直しました。

2枚めの写真が組み直したところ。左のギアのところに銅のワッシャが見えますが、これがギアをずらすために入れたものです。手で回した感じでは、少し軽くなったと思います。しばらくこれで運転をして、様子をみたいと思います。シェイはロッドがないから、こういった整備が簡単にできますね。実機も同じく、メンテナンス性が良かったことでしょう(ギア自体が欠けたりすると大変ですが)。

<1番ゲージライブ>

当鉄道で45mmゲージといえば、Gスケール(20〜25分の1)か、16mmスケール(約19分の1)が多く、また最近では、7/8インチスケール(約13分の1)が登場していますが、そもそも、45mm幅の線路を走る標準ゲージのスケールは、1番ゲージ(約30分の1)なのです。珍しく、1番ゲージのライブスチームを2機入手したのでご紹介します。

えっと、イギリスの機関車で、動輪が1軸(シングルドライバ)しかありません。高速性を追求した形、ということですね。スターリング・シングルと呼ばれているようです。アルコール焚きです。特徴的なのは、ボイラに蒸気ドームがないことでしょうか。

こちらも1番でイギリスの機関車。LMSのJumboというようです。こちらは動輪は2軸で、2-4-0配置です。写真ではシングルと並んでいます。一番奥に見えるのは、さきほど紹介したスタンダードゲージ(54mmゲージ)の客車です。機関車はいずれも、日本のアスターの製品。

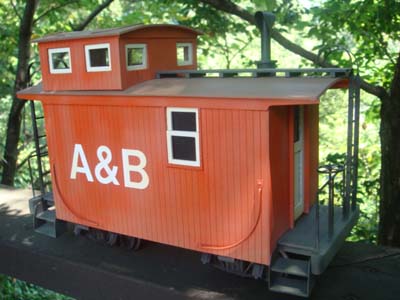

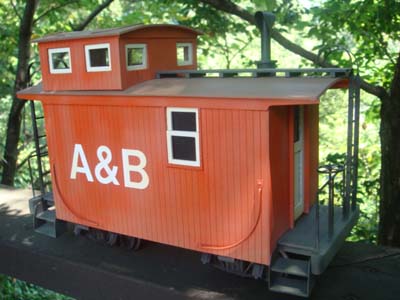

<Gスケールのカブース>

4月のA&Bレポートで3両の貨車を製作していますが、これと同じメーカ、Northeast Narrow Gauge社のキットで、カブースを製作しました。つまり、アメリカの車掌車です。木製のキットで、下回りの台車は、別のメーカのものです。窓が抜かれた壁板が入っている以外は、角材を自分で切って、接着して組み立てます。だから、お手軽とはいえませんが、でも癒し系の簡単なキットであることはまちがいありません。

だいたいの形になるまでは早いのですが、窓枠など、細かい部分でけっこう時間がかかります。

屋根の上の煙突は、木の丸棒とボール紙で作ります。デッキの横に付くステップも紙と角材です。床下の空気タンクも同様です。つまり、ホワイトメタルやドロップ製のパーツはありません(台車くらい)。ランプが入っていましたが、ちょっと出来が悪いので、今回は使いませんでした。梯子や手摺りには、真鍮線を使用します。

グレィになったのは、サーフェイサを吹き付けたからです。サイドの前後にカーブした手摺りが付きます。これも真鍮線を曲げて取り付け、両側はボール紙と釘でそれらしく作るようになっていて、これはなかなかのアイデアだな、と感心しました。今度、5インチで応用しましょう。

カラーリングは、カブースですからもう赤しかありませんが、今回はオレンジを塗りました。まあまあ許容範囲でしょう。窓枠とドアは白、下回りとデッキ、梯子と煙突が黒、そして、屋根は茶色です。

シールのレタリングを貼りました。貼ったあと、板目に合わせて文字を切ってあります。それから、薄汚れた感じにウェザリングをしました。黒い部分が一番白っぽくなりますので、トーンが落ち着きますね。窓には内側から透明板を貼りました。

というわけで完成したので、ポーチサイド線でポータに引かせてみました。緑の中では映えるカラーです。

<駅長の挑戦>

駅長は暑さに弱いので、朝方と夕方にだけ庭に出てきます。大好きなのは、水をホースで撒いているときに、鼻を突っ込むこと。

こちらに、駅長が蒸気機関車の真似をしている動画があります。給水するところまで再現しています。

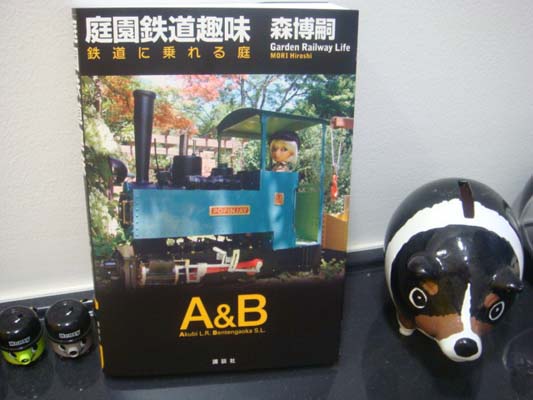

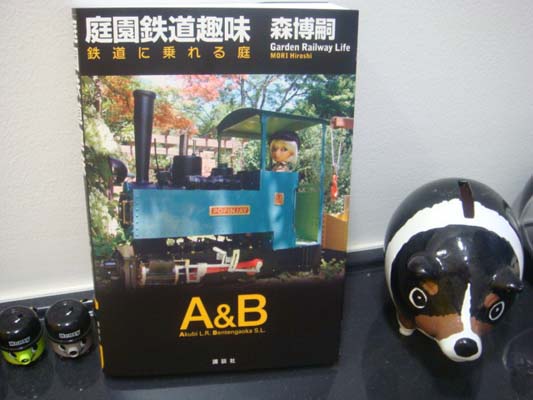

<『庭園鉄道趣味』発行!>

『ミニチュア庭園鉄道』の3巻から、しばらく経ってしまいましたが、ついに4冊めが発行されました。名称を『庭園鉄道趣味 Garden Railway Life』と変更。本のサイズも大きくなり、中の写真も大きくすることができました。もちろんフルカラーです(その分、少々値段が高くなりました)。発行部数が少ないので、一般の書店で見かけることはまずないと思いますが、欲しい方はお早めに……。発行元は講談社です。

それにしても暑いですね。しばらくは、思いっきり庭園鉄道で遊ぶ、といったことは無理でしょう。来月は、JAMのコンベンションもあります(欠伸軽便は不参加ですが)。今はただ、「早く涼しくならないかなあ……」というのが正直なところです。ではでは、また来月。

/☆Go Back☆/