MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

梅雨にもかかわらず

/☆Go Back☆/

5月のスペシャル・オープンディが終わったあと、ちょっと気が抜けた感じで、これといって大きな工作もせず、のんびりと過ごしている健康的な6月。梅雨に入りましたが、曇り空は多くても、実際に雨は今のところそんなに多くは降っておりません。

今回は、なにか書くことがあるかな、と思ったのですが、写真を集めてみると、まあまあの枚数。最近、インターネットも高速化して、大きな写真や動画が当たり前になってきました。本A&Bレポートの写真も、一度サイズアップしたのですが、そろそろ「小さいかな」と思えるようになりました。今年になってから、動画がサイズアップしていて、このメモリィが半端ではないのですが、でも、これもいずれは「どうして、こんなに小さいの?」と言われるようになるでしょう。

1カ月の間に蒸気機関車の運転を3回しました。それから、貨車(ナベトロ)のキットを12両も組み立てました。そのほかは、小さな機関車で遊んだだけです。最後に少し紹介しますが、『庭園鉄道趣味 Garden Railway Life』という本を来月下旬に発行する予定で、そのための編集作業に少々時間を取られていました(現在はもう、ほとんど手が離れています)。お楽しみに。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです(今は映画のことで多忙のようです)。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<鬱蒼ポーチサイド線>

ポーチサイド線は完全にジャングルと化しています。バナナとかサトウキビを運ぶ列車なんか似合いそうです。一番勢力を広げているのは、レモンバームというハーブ系の植物です。レモンの香りがします。写真の白とオレンジはビオラとパンジィですが、これは6月中旬には枯れました。この部分が実は木製の鉢で、現在は次の植物に代わっています。走っているのは、7/8インチスケールに改造されたバルドリグ(Baldrig)です。そのすぐ左はラベンダですね。

16mmスケールのピータ・サムが4両のサイドダンプカーを牽引します。この機関車は電動で、下回りはLGBです。ですから、走らせるときには、線路に電気を流す必要があり、パワーパックとコードを持ってこなければなりません。サイドダンプカーは、庭に置きっ放しになっていますが、ときどき何両かが転覆しているのです。パスカル駅長が最初疑われましたが、中に入っているどんぐりを狙った野鳥のせいだとわかりました。

バルドリグです。真鍮のドームが2つになりました。前のドームはキットに含まれていましたが、後ろは、安全弁が剥き出しでした。その安全弁に被せるドームが、同改造キットのメーカ、Narrow Gauge Worksからオプションで発売になったので、さっそく取り寄せたのです。格好良いですね。あと、ネームプレートがあったら、ルックスが引き締まると思います。

スチームトラムが単機で走ります。この機関車は、下回りは自作で、電池とモータで走りますので、いつでも気軽に遊べます。電池が新しいときは速いため、エンドレス線で遊び、遅くなってきたら、ポーチサイド線で遊べます。

久しぶりに出てきたのは、ルビィ・フォーニィ(Ruby Forney)です。この機関車はラジコンでコントロールなので、ポーチサイド線にうってつけです。鬚の機関士が乗っていますが、これは100円ショップで購入したフィギュア。海賊みたいです。ナイフを持っているのが、ちょっと物騒です。脚の下に台がありましたが、鋸で切り離しました。レジン製です。塗装はなかなか渋くて、良い感じ。7/8インチスケールにはぴったりの大きさ。

16mmスケールのアイリーン(Aileen)も、ガス焚きで、ラジコンです。ポーチサイド線は、カーブが急なので、ラジコンが不可欠です。2枚めの写真で、黄色い花がもう終わりなのがわかります。これから、夏に向けて、花は少なくなりますね。

<ナベトロ大量生産>

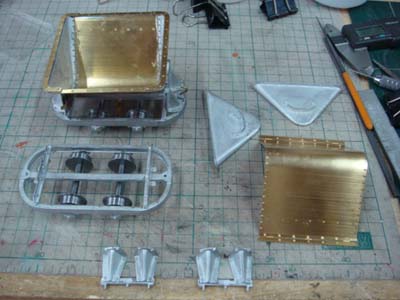

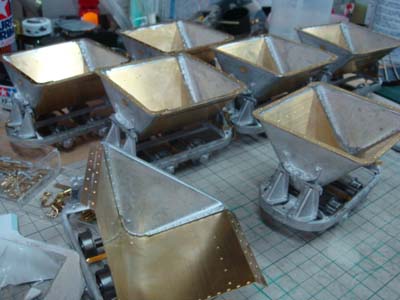

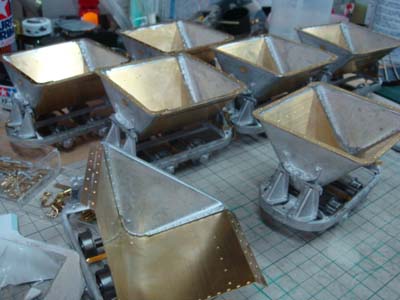

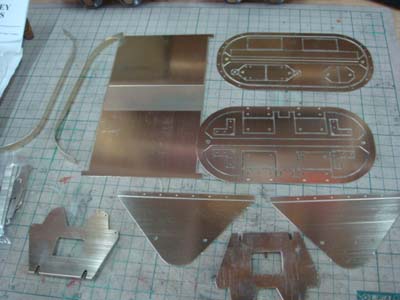

非動力車増強プロジェクトの一環で、16mmスケールと7/8インチスケールのナベトロのキットを製作しました。

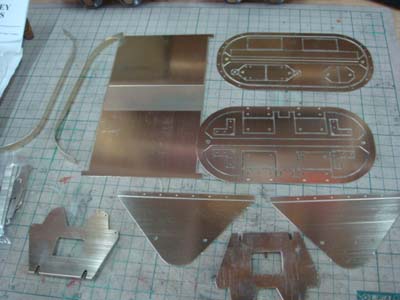

まず、こちらが16mmスケールのナベトロ。とても小さいです。ゲージは32mmにしました(45mm仕様もある)。キットは、この分野では有名なBrandbrightのもの(Quality Quarry製?)。車輪以外は、真鍮エッチングとホワイトメタルで構成されています。組立ては、一部だけハンダづけで、大半はエポキシ接着剤を使用。1つ組むのに、1日は最低かかります。今回、これを8両作りました。

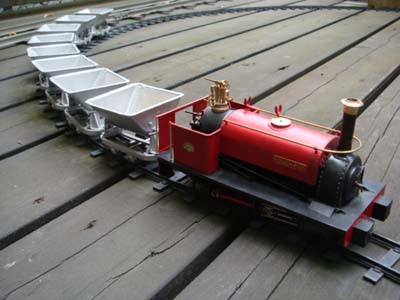

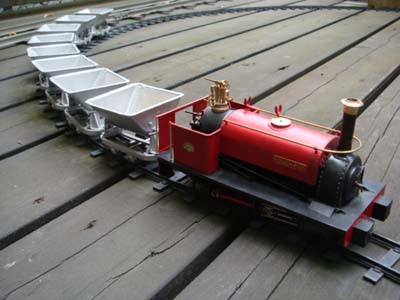

全部完成したところ。アルミフラットで塗装をしました。引いているのは、ハンスレットの機関車。これはバッテリィで動き、速度のコントロールはできません。線路はマモッド製で、デッキに敷きっ放しのもの。これだけ数があると、走るときの音がなんともいえず良いですね。

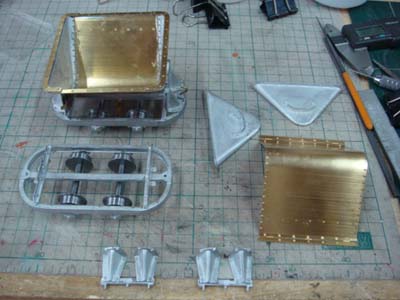

7/8インチスケールのナベトロは、バルドリグと同じ、Narrow Gauge Worksの新製品です。こちらは、ホワイトメタルはなく、すべて真鍮製のキット。エッチングと一部にドロップ製パーツがあります。台車もフランジとウェブを組み立てる本格的なものですし、50本以上のリベットを埋め込む工程もあり、工作が楽しめます。このナベトロも、ゲージは32mmと45mmが選べますが、こちらは45mmの車輪(+車軸)を購入して組み立てました。4両を製作しますが、1両ずつ組みました。ハンダが少々はみ出しても、こういった車両はむしろ本物の溶接の凸凹みたいに見えて、気が楽です。

7/8インチスケールのナベトロと、さきほどの16mmスケールのナベトロを並べてみると、写真のように二回りくらい大きさが違います。1日1両のペースで組み立て、4両が揃いました。これから洗剤で洗って、塗装をします。完成したら、ポーチサイド線で、バルドリグに引かせたいですね。

<レールバス巡回>

10号機のレールバス(カメラボーイ)です。先日のカメラとサーボ機構の改造以来、変わりなく任務についています。この頃は、乗員は2名です(なかなか写真ではわかりませんが)。グリーンの小型の無蓋車を引いています。この無蓋車には、16mmスケールの貨車が3両載っていて、ガレージからポーチサイド線まで運ぶのが役目です。

ポーチサイド線と併走するカーブへやってきて、踏切の手前で停車中です。ポーチサイド線の停車場もこの位置ですが、草が伸びて見えなくなっています。

貨車を降ろしてから、また走りだしました。白い紫陽花の前を通ります。

ぐるりと回って、西庭園の奥のアーチ橋を渡っているところ。アーチ橋の手前にある2本の樹(ほとんど1本に見えますが)は、もともとは橋よりも低かったのですけれど、もう50cmほど高くなりました。緑が生い茂る季節です。

レールバスの走行シーンの動画がここにあります。

<ピンク・シェイ快調>

5月のスペシャル・オープンディでデビューした20号機のシェイ(ミシカル#2)ですが、その後、2回スチームアップをしました。この2回は、煙突を朝顔形のものに取り替えています。あのあと、前部にあるオイル・セパレータのドレンパイプの先にあった細いパイプを取り外しました。これは木内氏が今回、性能アップを目指して試行したものですが、逆にオイルが煙突から飛ぶ結果になったため(難しいものですねぇ)、以前と同じ太さに戻したわけです。それから、もう1箇所、キャブ前面の屋根と壁の隙間にプラバンを当てて、シールをしました。安全弁が吹いたときに、キャブ内へ水が入ることがあったためです。この2点が小さな改良点。これらを試す目的で2回めの運転に臨みました。

まず、水面計にちょっと癖があることがわかり、水を入れすぎて運転をしていたため、安全弁から水が吹き上がったのではないか、という想像をしています。今回スチームアップのまえに給水したのですが、水面計が中位だったのに、水がボイラいっぱいになって溢れて、びっくりしました。水面計の上部に泡を噛みやすいのかもしれません。こまめに泡抜きをすれば問題ないと思います。結果として、今回は、安全弁から水が上がることはありませんでした。また、オイルの飛びも減ったように思います。

木製橋を渡っていると、まさに森林鉄道のシェイの姿です。

木炭で走ると、匂いも煙も出ません。ときどき、石炭を1つ入れてやると、写真のように煙が出ます。まるで発煙装置です。朝顔形の煙突は、オイルや水が外側にたれることがないので、その点では機関車が汚れませんね。ちなみに、煙突の上部には細かい網があるので、大きな火の粉が飛ぶこともありません。

2枚めの写真は、後部に燃料タンクを載せています。運転しながら、キャブ内へ手を伸ばして、木炭を入れるためには、この上のタンクがあると不便ですので、取り外しができるようになっていますが、停車したときに、サイドから木炭を入れてやれば、弁天ヶ丘線くらいのコースならば、途中で補給することもなく、また、それ以外の操作は、屋根が一部取り外せるため、まったく支障がありません。ということで、このタンクも付けたままで走ることにしました。

エンジンが右サイドにあるため、シェイは右側から眺めたい機関車です。写真もこちらから撮ることがほとんどで、反対側を写すことはまずありません。したがって、周囲をぐるりと回るようなコースのときは、どうしても右回りで走らせて、内側にエンジンが来るような方向を選択します。今回、逆向きにして、初めて左回りで走らせてみました。カーブでは、写真のように、エンジン部が外側になります。上の右カーブの写真と比較してもらうとわかりますが、左回りの方が、ユニバーサルジョイントの振り角度が小さくなります。デッキで家の角をぎりぎり通るカーブが、本線で最も急な半径3mの部分ですが、こちら向きだと、ユニバーサルジョイントはそれほど折れていません。どうも、シェイは構造的に左回りの方が得意だ、といって良いかも。運転して気づいたのですが、左回りの方がどことなくスムーズです。でも、それはギアが慣れてきたせいかもしれませんね。

反対回りをしているので、今までになかったショットが撮れます。西庭園の手前、紫陽花の前を通って、ぐるりと回って、ガレージ駅へ近づいてきました。2枚めの写真では、紫色の紫陽花の手前、レンガの踏切を通っています。

こちらは、木製橋を渡っているところをローアングルで撮影。池には黄色の睡蓮の花が見えます。

シェイが右回りで走行中の動画が、こことここにあります。

シェイが左回りで走行中の動画が、ここにあります。

走行中のシェイを離れて撮影した動画がここにあります。また、汽笛機の音がここにあります。上手く鳴っていませんが。

<他社からのレポート>

関根氏から届いた写真です。前回のレポートで書いたレディ・マドキャップに取り付けた見送り給油機(佐藤氏製作)と同じものを自作されたのです。スペシャル・オープンディのときにじっくり観察されていましたが、まさかこんなにすぐに作られるとは驚きです。関根氏のシェイは3気筒なので、見送りのガラス管も3つ並びます。

こちらは、佐藤氏が製作されている5インチのワシントン4-4-0。今回は、テンダを作られました。これで、全長は144cmになったとのこと。レトロな装飾が綺麗な機関車です。まだ、ロッドや配管などがこれからで、完成までにはしばらくはかかりそう、とのことですが、早く走るところが見たいですね。先日、機関車の方の下回りを持ってこられて、弁天ヶ丘線の半径3mが曲がれるか、試されていた佐藤氏です。大変期待をしております。

<スペインとドイツから>

スペインからは初のレポートになります。David Gil氏から彼の庭園鉄道の写真が届きました。ウェブサイトもこちらにあります。写真は、彼と彼の奥様が乗っているところですが、それぞれクライマックスとレールトラックで、いずれもバックマンのOn30のモデルを拡大した電動機関車です。とても良くできていますね。小さいスケールのレイアウトも沢山作っているGil氏ですが、なかなかのアイデア・マン(レトロな和製英語)だと思われます。

同じく、David Gil氏の庭園鉄道で、彼の子供たちが楽しんでいる様子。1枚めは、手動で駆動して走る人力機関車。チェーンが見えます。2枚めはOS製のロケット号ですね。ゆったりとしたスペースで、まだまだこれから発展しそうな庭園鉄道です。

こちらは、ドイツから。ご存じ、Gerd氏とフォーニィの混合列車。場所は、公園にあるクラブのレイアウトのようです。2枚めはガールフレンド氏で、彼女が運転ができるようになったので、もう1台機関車を作る計画をしているとか。「できたら、平岡氏の本を参考にシェイにしたい、でも絶対にピンクにはしない」というメールをいただきました。意気込んでいたGerd氏ですが、そのあと脚を骨折して入院中だとか(鉄道事故ではないそうです)。

<星野氏イギリスへ>

星野氏は半年に1度、イギリスへ行かれます。今回も沢山の写真をいただきました。一部をご紹介します。

1枚めは、有名なロムニィ鉄道(Romney, Hythe & Dymchurch Railway)のNew Romney 駅です。SLが3台も並んでいるなんて、とても珍しいシーンですね。15インチゲージで、実物の3分の1くらいのサイズの機関車が沢山在籍している鉄道ですが、公園内で走っているのではなく、立派に営業している私鉄なのです(市民が通勤通学に利用。ただし、赤字だとは思います)。

2枚めは、Peterborough の Locomotive Rallyの様子。中世風の宿舎の裏庭にレイアウトがあるそうですが、残念ながら、赤字で身売りとなり、庭園鉄道も廃線となるとのこと。写真は3.5インチゲージのJulietを運転する女性。機関車とカラーを合わせてお洒落ですね。

こちらは模型ではなくて実物です。1枚めは、小説「嵐が丘」の舞台となったKeighley & Worth Valley Railwayの Haworth 駅の風景。列車がまさに発車しようとしています。

それから、2枚めは、デボン州のリゾート地、Paignton にある保存鉄道だそうです。いずれの写真もバックの緑が綺麗ですね。それから、線路の幅が広い。イギリスの機関車は日本の機関車のように小柄ですが、レールの幅(ゲージ)はずっと広いので、前から見たときの印象がまったく異なります。

<イギリス土産>

星野氏がイギリスへ行かれる目的の1つは、現地で古い模型を探すこと。今回入手されたのが、この赤い機関車(後ろの大きい方)です。これは、ビング製の1912年のライブスチームで、1番ゲージの機関車、LMSの4Pコンパウンドです。ちなみに、手前は同型のOゲージのバセット・ローク。

2枚めの写真が、ビングの機関車の下周りを見たところ。この年代の機関車は、オシレーチングエンジンが多いのですが、これは、両サイドのエンジンが本当に作動し(実物の機関車は3シリンダだそうですが、さすがにそこまでは再現はできません)、バルブ機構(スリップ・エキセントリック方式)も備えているみたいです。逆転機もあるし、キャブ内には後付けの圧力計も装備されているとのこと。凄いですね。写真で取り外されて、手前に置いてあるのが、アルコールのタンクとバーナです。この時代としては最高のモデル。当時も今も、非常に高価な品です。

さて、こちらは、お土産でいただいた2機の機関車です。可愛らしいです。1枚めは、1920年製のライブスチームBARR-KNIGHT GLASGOW。1番ゲージです。そして、2枚めはもう少し古くて1910年製のライブスチーム。こちらはビングのOゲージ。いずれも、オシレーチングエンジンでシングルドライバ(動輪が1軸)。どちらも汽笛がついています。前者はかなりおもちゃっぽい作り、後者は、少しだけモデルっぽい、といったところでしょうか。

<久しぶりのジャック>

17号機ジャック(Jack)を運転しました。スチームアップは、今年になって2回めになります。デッキで撮影した写真ですが、こうしてみると、Gゲージくらいの大きさにも見えるし、スケールがよくわからない感じになりますね。弁天ヶ丘線の機関車の中では、この機関車が最大です。

ガレージ駅でスチームアップし、圧力が上がったので、バックで本線へ出ていきます。石炭は最初だけ太平炭を使用し、走りだしたら無煙炭(ウェールズ炭)に変えます。最初の写真だけ煙突から煙が出ているのが見えるのは、このためです。トレーラに小さなバケツが載っていますが、ここに石炭を入れています。これくらいのバケツだと、キャブの中にも置けます。それくらい機関車が大きいので、スペースがゆったりとしています。

2枚めの写真はデッキの上で撮影したものですが、2フィートの実物に見えないこともありません。バンパにあいた丸い穴は、シリンダのメンテナンス用のもの。

西庭園の白い紫陽花の横を通ります。オレンジ色はコスモスでしょうか。それから、さきほどとは反対回りで、デッキの急カーブを抜けるところ。もうすっかり夏の風景ですね。

西庭園へ戻り、ポーチサイド線と花壇の間を抜けるカーブ。草が伸びて、ほとんど線路が見えません。軽便鉄道らしい風景になります。

さて、シグナル・ブリッジをくぐり、ガレージ駅に戻ってきました。今回の運転は終了です。そのまま放置し、火が消えて、缶が冷えたら、掃除をしますが、1時間くらいあとのことになります。隣にレールバスが待機中です。

Jackが走行中の動画が、こことここにあります。

<平常業務>

かつての弁天ヶ丘線は夏は6月から9月の4カ月間は夏期運休しておりました。これは主として蚊のためです。鬱陶しいくらい蚊が多かったのです。しかし、庭を整備し、庭掃除をし、また池でメダカを飼うようになってから、蚊が減りました。ちょっとした防御をしていれば、運転が可能になったわけです。この日も、明るい日差しに誘われて、19号機DB81が出てきました。ぐるぐると何周か運行します。1枚めは南庭園の石畳併用軌道。モルタルで製作した工場が木陰に佇んでいます。2枚めは、併用軌道が終わる位置。このカーブを曲がると森の中。右手には、昨年作られた鋼製のアーケード。蔓薔薇が半分ほど巻き付いてきました。

珍しい写真です。社長と社長夫人が、駅長と一緒にAB20の列車を運転しているところ。駅長は、乗車があまり好きではありませんが、サービスとしてしかたなく座っています。緊張しているため口が閉まっていますね。

AB20が走る動画が、こことここにあります。

列車から降りると、このように笑顔が戻ります。ポーチサイド線の貨車をひっくり返す濡れ衣も晴れました。

こちらが、蔓薔薇が巻き付いたアーケード。この奥に、レンガの踏切があります。

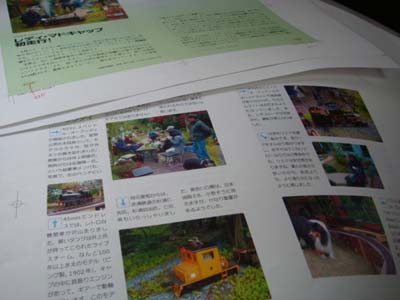

<『庭園鉄道趣味』編集中>

この1カ月ほどは、工作があまり進んでいませんが、そのかわり、これを作っていました。そうです、4冊めの本がいよいよ出ることになりました。装丁も新たに、またタイトルも変わります。『庭園鉄道趣味 Garden Railway Life』として7月下旬に講談社より発行予定。ただいま、ゲラ校正の真っ最中です。来月のレポートのときには、もう本ができているでしょう。お楽しみに……。

/☆Go Back☆/