MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

シェイ&シェイ

/☆Go Back☆/

あっという間に暖かく(暑く)なりました。もう初夏です。5月は晴天が続いています。今年は春からとても暖かく、植物の生長が例年に比べてずっと良い感じ。特に薔薇が凄いです。

さて、先月のレポートで「来月も凄いよ」と予告したとおり、今月は大変内容の濃い(写真数過去最高)レポートになりました。予定どおりです。順調すぎるくらい順調です。仕事だってこんなに調子良くなかなか進みませんよ、という声が聞こえてきそうです。

とにかく、メインは、上の写真にもあるシェイです。5インチゲージのライブスチーム。ミシガン・カルフォルニアの2号機。T型ボイラ2気筒2トラックのシェイです。そして、これが欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線の記念すべき20号機となりました。これが来たのは、スペシャル・オープンディの朝です。そして、そこで初運転が行われました。いやあ、感激ものでした。凄かったですね。本当に痺れました。

このほか、レディ・マドキャップに新しい給油器を取り付ける騒動や、それから、暖かくなってきたので、デッキで塗装を何度かしています。本当に、庭園鉄道そして工作のシーズン。この季節を満喫した内容になっております。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです(今は映画のことで多忙のようです)。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<7/8スケールのバルドリグ>

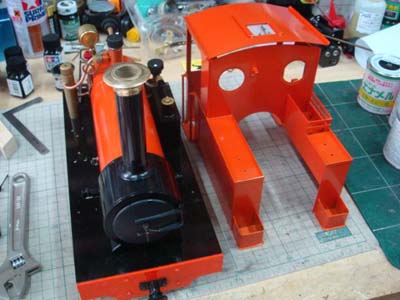

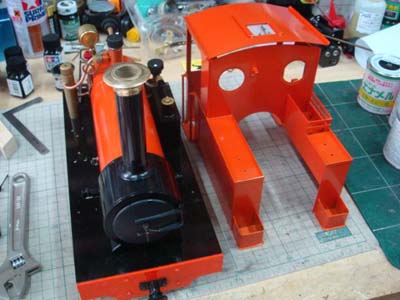

前レポートのつづきです。アキュクラフトのエドリグ(Edrig)にボディだけを載せ替えるコンバージョン・キットを組み立てていましたが、ボイラとボディを塗装しました。使用したのは、エアーウレタンという缶入りのスプレィです。ちょっと割高ですし、その日のうちに使わないといけない、という制約があるので、滅多に使いませんが、たまたま1つストックがあったので、この際だからと消費しました。ボディだけなら、エナメルでもラッカでもOKだと思いますが、ボイラは熱くなるので、ウレタンが良いようです。オレンジに見えますが、メタリックでやや銀が混ざっているようです。

キャビンの内側は、アイボリィを筆塗りしました。これはラッカです。それにしても可愛らしいプロポーションですね。本来、このボディは、18インチの機関車を想定しているらしく、ゲージは32mmにするところなのですが、今は下回りは45mmにセットしてあります。45mm用のボディも発売されていて、そちらは幅がもっと広くなっています。ただ、キャブ前面の窓が四角くなるので、今回は丸窓の方を選びました。ポーチサイド線で記念撮影をしたあと、スチームアップをして、試運転をしました。機関車の名前はバルドリグ(Baldrig)に変更になります。

バルドリグの運転中に撮影した動画が、こことここにあります。

<コッペル再塗装>

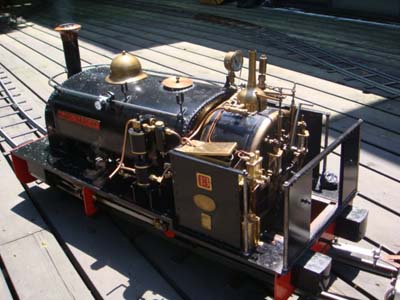

昨年の春に完成した15号機コッペル(Koppel)ですが、ボイラジャケットをラッカで塗装したことが大失敗でした。断熱が悪いためか、高温になり、塗料が軟らかくなってしまいます。塗り直さないと駄目だな、とずっと考えていました。季節が良くなってきたので、意を決して、再塗装に臨みました。

1枚めが、塗装まえに分解をしているところ。そして2枚めが塗り終わったところです。少し赤が強くなりました。ボイラジャケットとドーム、それからシリンダカバー、そしてキャビン、さらにテンダまで、すべて塗り直しました。このうち、テンダ以外は金属製なので、前の塗料を剥がして最初からやり直しました。この剥がし作業に一番時間がかかっています。剥離剤を使っても、根気のいる作業になります。また、再塗装のまえに、プライマとして、ミッチャクロンという製品を初めて使いました(スプレィタイプを使用)。木内氏に教えていただいたものです。

塗装をし直したので、この白線を入れる作業もやり直しです。白い2mmのテープを使いました。これとレタリングを貼ったあと、クリアのウレタンを上から重ねます。今回の塗装には、ウレタンはすべて東邦化研のエンジンウレタンを使いました。ラジコン飛行機に使う塗料です。オレンジは原色のものではなく、黄色をかなり大量に混ぜて調合したものです。それから、屋根が以前は茶色でしたが、今回は黒にしました。

完成したので、ターンテーブルで記念撮影です。そして、久しぶりにスチームアップし、走行テストをしました。ボイラジャケットを外すときに、ほとんどの配管を一度外しているからです。試験結果は良好で、蒸気漏れもありませんでした。むしろ、まえより良くなっているかも。この1年で、自分のスキルが少しは上がったかな、とか……(笑)。

非常に快調に走ります。8号機サファイア(Sapphire)と同じエンジンですが、こちらの方がずっとスムーズです。ただ、やはり小さいだけあって、ボイラの火を保つのが少々大変。少しブロアをかけたままくらいでちょうど良いかもしれません。塗装に関しては、まったく期待どおりで、熱くなっても大丈夫でした。

広報部長N倉氏がちょうど来ていたので、後ろに乗ってもらっています。乗客が増えると、蒸気機関車はドラフト音が変わりますからね。

<もう1台オレンジに>

塗装シーズンだったのですね。こちらも再塗装の話題。8550という古いアスター製のライブスチームを入手しました。1番ゲージ(45mm)です。この機関車は1気筒と2気筒があるらしいですが、これは初期型の1気筒です。片方のエンジンはダミィで、給油機が隠れています。井上氏がこの機関車をグリーンに塗られて走らせていますし、星野氏はブルーに塗られたそうです。その写真を見せてもらっていたので、手に入ったらすぐに塗装をすることに。

もともとは写真のようにバンパ以外は真っ黒です。まず、分解をして、再塗装をする部分の塗料を剥がしました。ドライバで削ったり、剥離剤を使ったりしましたが、やはり一日仕事です。写真が塗料を剥がし終わったところ。

またオレンジか、と言われそうですが、たしかにコッペルのために買ったオレンジのウレタンを使いました。少し黒を混ぜて、落ち着いた色にしたつもりですが、え? 全然落ち着いていない? まあ、見る人によってさまざまでしょう。さっそく走らせました。ジャンク品で購入したものですから、走るかどうかもわかりませんでした。しかし、スチームアップしたところ(1枚めの写真。煙突にブロアファンをのせています)、快調に疾走しました。この頃の機関車は構造がシンプルですから、長持ちしますね。ちょっと速すぎるから、客車を引かせた方が良いでしょう。

8550の走行シーンの動画がここにあります。

<レディ・マドキャップの給油機>

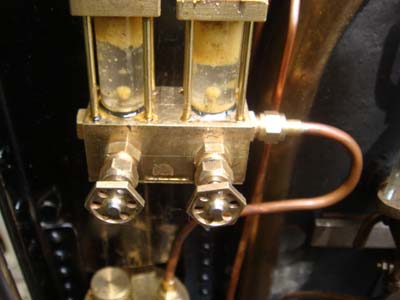

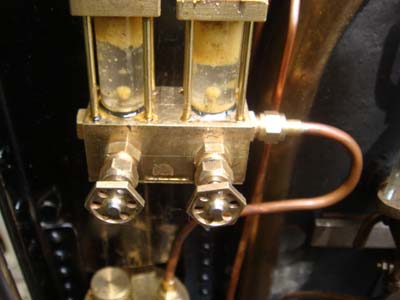

前レポートの最後で、レディ・マドキャップのために見送り給油機を佐藤氏に製作していただいた、と書きました。1枚めの写真の左が、レディ・マドキャップに元から付いていた給油機、そして、右が佐藤氏製作のもの。肝心のガラス管の部分は同サイズなのに、大きさがこんなに違います。古い方は、背面にオイルタンクがあって、ここに上から圧力をかけていました。オイルはタンクの下でガラス管とつながっています。これが構造的な欠陥でした。今回のものは、タンクはセパレートで、別の場所に取り付けます。

2枚めの写真がレディ・マドキャップのキャビンに取り付けたところ。下に見えるシリンダがオイルタンクです。蒸気はこのタンクの下から入り、上から出たパイプが、ガラス管へ導かれます。2つのガラス管を通ったオイルは、別々に左右のシリンダへ送られるわけです。

配管が終わったので、スチームアップをして試験を行いました。しかし、上手く作動しません。どこが悪いのかを判別するために、数日かけて3回もスチームアップを繰り返しました(その間、佐藤氏ともメールでやり取り)。まあ、しかし、そのたびに3周くらいは走りますから、楽しく遊んでいるようにも見えたでしょう。1枚めの写真のように、高架線のところに停車すれば、機関車の下側を覗くことができるので、点検にはもってこいです。

レディ・マドキャップを運転中に撮影した動画が、こことここにあります。音が良いですよ。

この写真が、下からシリンダ付近を撮影したもの。蒸気室へそれぞれ細いパイプが接続されていますが、ここをオイルが通ります。結局、このパイプのユニオンコーンを取り付けるときに、穴を塞いでしまったのが、不具合の原因でした。

4回めのスチームアップでようやく給油機が作動しました。写真がガラス管の中を丸い玉になって上昇するオイルを撮影したもの。このガラス管には、塩水が入っています(水より重い方が比重差があって、オイルが小さい塊で上昇するから)。

レディ・マドキャップのドンキィ・ポンプを作動させている動画がここにあります。また、見送り給油機のオイルが上がる様子の動画がここにあります(音はドンキィ・ポンプ)。

<小さいライブスチーム>

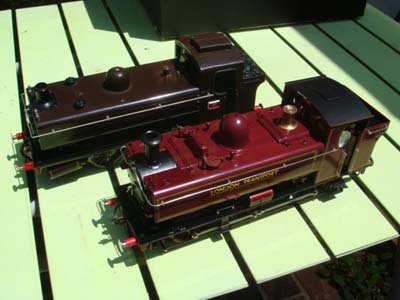

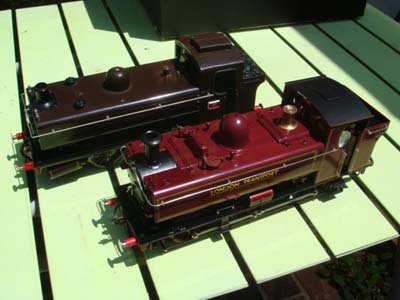

1番ゲージのパニアタンクのライブスチームが1台増えました。手前の赤いものがそうです。アスター製のアルコール焚き。植松氏が所有されていたものですが、より実物に近い色に再塗装されたようです。まだ運転はしていません。奥のもう1台も中古品で入手したものですが、オシレーチングエンジンを使った0-4-2配置で、井上氏の製作記事に従ってマニアが自作したものと思われます。パニアタンクは井上氏のお気に入りのタイプですね。

2枚めの写真は45mmのロケット号。これもアルコール焚きのライブスチームです。どういった経緯のものかは不明。これも運転はまだしていません。非常にしっかりとした作りですし、たぶん動くと思います。

<フランスからのおたより>

フランスからメールをいただきました。初めてです。掲示板にも書きましたが、Lemeret氏は、世界の鉄道の制帽を集めているそうです。日本の鉄道の制帽(鉄道員でも駅長でも良いとか)をお持ちの方は、彼が持っているフランスの制帽と交換してほしい、と書いてきました。日本の帽子を持っていて、フランスの帽子が欲しい人はご連絡下さい。彼のアドレスをお教えします。

写真は、彼の自宅の5インチの庭園鉄道です。説明はありませんでしたが、機関車はかなり小型に見えます。後続車にバッテリィが載っているみたいです。コードは前から出ているようなので、動力は機関車にあると思われますが。

<ポーチサイド線>

ポーチサイド線は植物との戦いになってきました。カモミールはあまりに凄いので、5月中旬に半分以上カットされました。写真はそのまえに撮影したものです。。

一方、北側のカーブのバンクもすっかり植物に覆われました。こちらは、今がベストです。走っているのは、ラウンドハウスのケイティ(Katie)が引くサイドダンプカーの列車。積み荷はどんぐりです。

同じコーナを少し上から撮影したもの。すぐ横を5インチのメインラインが通っています。ちょうど、DB81がやってきました。ポーチサイド線を走るのは、バルドリグです。

<平常運行>

ほぼ毎日、少しでも車両を出して、運行を続けています。こんな良い季節に乗らないわけにはいきません。そろそろ害虫対策が必要な季節ですので、写真にあるとおり、殺虫剤を載せ、庭を回っています。DB81は、現在完全に主力機関車になりました。ガレージの出口に一番近いところにいますので、いつも最初に出てきます。トレーラは17号機ジャック(Jack)と共通ですので、シートの下に水タンクがあります。

AB10とAB20は、最近は重連ではなく単機で走ることが多くなりました。両者ともに、お客さまに運転してもらう機会が多いからです。このため、編成は最小限になるよう短くしてあります。いずれも、トレーラは低床貨車、最後尾はカブースという構成です。

お客様に運転していただいているところ。まったく初めての人でも安全に運転ができる、ということは技術の1つだと思われます。まだまだ、改良の余地を残していますが、いちおうのレベルには達したかな、と自己評価するこの頃。

AB10とAB20が走行中の動画がこことここにあります。

<ついにシェイが来た!>

ついに来ました! この日を待ち望んでいました。ずっと夢に見てきました。本当に、まさかこれが実現するとは……。

機関車の中で一番好きなもの、それは、ミシカル2号機(Michigan-California #2)のシェイ(Shay)です。それが5インチのライブスチームでやってきた。しかも、これが我が欠伸軽便鉄道の機関車20号機になったのです。

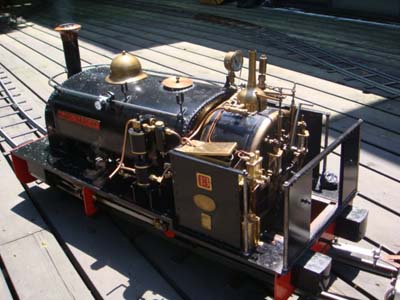

5/17のスペシャル・オープンディの朝に、到着しました。大阪の木内善範氏が製作されたものです。彼は7年半を費やして1号機を完成させました。それが、2年半まえに弁天ヶ丘線で初走行をしたのです。それを見ただけで、運転をさせてもらっただけで大感激だったのですが、なんと、もう1台、欠伸軽便鉄道のためにこのスペシャルなシェイを製作していただけることになったのでした。その後も、木内氏が製作される写真を少しずつ紹介していましたが、ついにそれが完成しやってきました。そして、忘れていけないのは、エンジン部。これは、佐藤隆一氏が製作されたもので、もう何度もご紹介しているところです。すべては、この日のためにあったのです。写真は、並んでガレージ駅で撮影した2機。

同じ機関車をプロトタイプにしていますが、実機も初期型と後期型があります。初期型は薪を焚いて走りました。後期型は重油が燃料でした。ただ、実物はもちろんピンクではありません(黒です)。そこは、欠伸軽便鉄道カラーで特注した部分。1号機との違いは、後部の燃料タンク(これは運転時には取り外します)。それから煙突の形状。あとは、ヘッドライトの位置が違います。細かいところはさらに違いがありますが、プロポーションは同じです。ただ、佐藤氏が作られたエンジンは、3mmボアアップされていて、馬力はかなりアップしているはず、とのこと。

まずは木内氏と並んで記念撮影です。木内氏と知り合ったのは、インターネットがきっかけです。欠伸軽便のレポートを見て、メールをいただいたのが最初です。それは、関根氏が製作途中のシェイの写真を掲載したときで、「僕もシェイを作っています」というメールをいただいたのでした。木内氏も、2台めを完成させてほっとされている様子。「人生最高の日」とおっしゃっていました。なにしろ、日本にはこのタイプの5インチのシェイは、この2台しかないのですから。

さて、しかし、そんなにすんなりことが運んだわけではありません。この日の朝に機関車が運び込まれましたが、まず半径3mのカーブが本当に回れるのか、を確かめるためにデッキにある最少カーブまで押していきました。すると、木内氏が心配されていた部分はOKだったのですが、どうも、車輪がロックして回らなくなるようなのです。佐藤氏がいらっしゃったので、ここで、原因究明の試行が始まります。

そして、問題はユニバーサルジョイントの一部が、急カーブになったときに当たっているようだ、ということが判明。部品を分解し、そのパーツを工作室へ持ち込み、部品を切ったり、旋盤を使って削ったりすることになりました(中ぐりバイトがないか、と急に言われてしまいましたね)。そういった対処があったあと、ガレージに2台が揃ったのです。

さて、スチームアップです。煙突が金網だから、どうするのかな、と思っていたら、なんと、ブロア専用のコネクタがサイドにあって、コンプレッサからのホースをそこにワンタッチで接続するようになっています。これは便利。木炭を入れて火をつけると、みるみる炎を上げて燃え上がります。10分くらいで圧力が上がってきました。こんなに早いスチームアップをするなんて、少なくとも欠伸軽便の機関車にはほかにありません。さっそく、社長が運転をして、ガレージ駅から本線へ出ていきました。とてもスムーズで静かに動きます。

1周めを終えたあと、2周めは佐藤氏に後ろに乗っていただきました。佐藤氏の愛犬エル君も一緒です。北デッキを走ると、独特の音がして大変雰囲気があります。

大きな問題はありませんでしたが、安全弁が吹いたときに、一部キャブ内へ水が飛ぶことと、煙突からオイルが飛び、オイルセパレータが充分に機能していない、という指摘がありました(これについては、対策は木内氏から伝授されています)。こんなに滑らかに動いているのに、佐藤氏は「一番後ろのギアが、少し噛み合いがずれている」と指摘されました。

井上氏に乗ってもらっています。この写真では、煙突の網は外されています。また、後部のタンクや屋根の一部もワンタッチで取り外せます。運転をするときには、キャブへ手を伸ばす必要がありますが、シェイは速度が出ないので、レギュレータの調整はそれほどシビアではありません。トルクもあるので、アップダウンやカーブでも、速度がそれほど変わらないのです。2枚めの写真は、須藤氏です。森林の中を抜けていくところ。

木内氏の1号機も出てきました。もう完成して2年半になるわけですね。運転しているのは、佐藤氏と関根氏。木炭を使っていると、煙も匂いもほとんど出ません。あまりに無臭でつまらないので、ときどき石炭を入れるほどです。

普通のライブスチームでは、速度の加減がかなり難しい当線なのですが、シェイは安定しているし、運転は楽です。また、1周くらいならば、レギュレータだけで回ってこられます。

ということで、2機をつないで重連(double-header)をしてみることにしました。普通のライブスチームの重連は、それぞれに機関士が必要ですが、今回は前の機関車のレギュレータを少し開けておき、一定レギュレータで走らせることに。なかなか良い感じでどっしりとした安定感がありました。楽しい運転ができます。特に、先頭の機関車がカーブでよく見えるので、面白いです。しかし、シェイの重連を5インチでやるなんて、まず見られないレアな光景ではないでしょうか。

これが本日のハイライトでしたね。運転をしながら撮った動画も1つあります。あとは、星野氏が運転している動画が3つあります。

社長がシェイを運転中の動画がここにあります。

重連運転中する社長と佐藤氏の動画がここにあります。もし上手く見られない場合は、YouTubeのこちらを(同じものですが、ちょっと画質が低下しています)。

重連運転中の車上からの動画がここにあります。

重連運転をする星野氏の動画がこことこことここにあります。

<スペシャル・オープンディ>

スペシャル・オープンディは2005年の秋から開催され、この日が第6回です。1度も雨になったことがありません。今回はモデラの参加は12名。女性が非常に多かったのが目立ちました。ポーチでは、2台のシェイを前に、模型談議が花盛りです。

今回は、伊賀上野の片岡十一氏が初参加。なんと86歳だそうです。井上氏よりご高齢ですね。少々天気が良すぎて(最高気温27℃)、日傘が必要なほどでした。それでも、そんなに蚊もいません。玄関のドアも一日開けっ放しでしたが、大丈夫でしたね。

これは、地元の杉浦氏が持ってこられたDLです。ディテールがきっちり作られていて、とても綺麗な機関車です。電動スクータのモータを利用していて、動輪への伝動方法が凝っていました。運転してるのは井上氏、後ろは星野氏です。

こちらは、岡山の渡邊氏が持ってこられたC53の動輪。大きいですし、それに意外に薄くて、スポークもシャープですね。製作は着実に進んでいるようです。

そして、小池氏のミニパイク。45mmゲージの急カーブを曲がる連接トラムが凄い。ドアも自動で開閉します。JAMコンベンションで展示予定だそうですよ。是非近くで見ましょう。

井上氏のゼンマイの機関車です。下回りはホーンビィのものだそうです。しかし、デザインが抜群ですよね。そして、もう1枚は新作のようです。市販のHOゲージのライブスチーム(ボイラがフラスコみたいなやつ)に機関車のプロフィールを付け、45mmに改軌したものです。快走していました。

あちらこちらで、模型談議。あっという間に一日が終わってしまいました。

最後に記念撮影を。また、第7回までに、なにか作らなければ……、と皆さんが思われたことでしょう。どうもお疲れさまでした。

駅長パスカルと、佐藤氏愛犬エル君は、仲が良いわけでもなく、かといって吠え合うわけでもなく、という関係です。もう何度も会っているのですが……。暑かったから、水が欲しくなりましたね。

オマケです。オープンディのあと、パスカルが走り回る動画が、こことここにあります。

<ジオンピンクの20号機>

スペシャル・オープンディの翌日に掃除をしました。機関車を少し持ち上げ、火室の下の灰受けを取り外しましたが、燃えかすはまったくなく、少量の灰があるだけ。木炭って綺麗になくなるのですね。木内氏によれば、煙管の掃除の必要もない、とのこと。昨日の初運転でわかった小さな問題点はおいおい解決していくことにしましょう。そのくらいの楽しみは取っておいた方が良いかと。

一般の方は、この機関車のどこがそんなに特殊なのかわからないと思います。改めて、シェイについて少しだけご説明します。まず、蒸気機関車ですから、ボイラといってお湯を沸かす部分がありますが、その形がT型(横向きですけど)で、普通とは違う形状をしています。横向きの円柱と縦向きの円柱で構成されているのです。縦の円柱は半分はキャブ(運転室)に入っています。それから、シェイの最大の特徴は、蒸気で動くエンジン(シリンダとピストンからなります)が、片サイドに集中して縦向きに配置されていること。上の写真で、1枚めにはキャブの横にエンジンが見えますが、2枚めの反対側には、なにもありません。普通は、機関車の前の左右に1つずつあって、そこから動輪へロッドを伸ばしていますが、このシェイにはロッドがありません。エンジンを片サイドに集中配置しているので、メンテナンスがとても楽になります。そして、このエンジンでシャフトを回転させ、前後の台車のすべての車輪をギアを介して駆動します。つまり全輪駆動です。台車は自由に動くことができ、線路が少々不整でも追従します。ですから、すべてのパワーを無駄なく使うことができます。

エンジンが片サイドにあるので、バランスを取るためにボイラは反対側へ寄っています。前から見た写真でわかりますが、ボイラは中心になく、左右が非対称になっています。ほかにこのような機関車はありません。また、どんな乗りものでも、左右が非対称のものは珍しいでしょう。

2枚めの写真がエンジンのアップです。2気筒が縦向きに並んでいますね。下にシャフトがあって、前後の台車へは、ユニバーサルジョイントで伝導されます。角度や距離が変わっても回転を伝える機構です。

台車では、傘型のベベルギアという歯車で回転軸を90度変えます。これらの機構もこちら側だけにあって、反対側はなにもなく、すっきりしたものです。1枚めの写真で、木箱のようなものが2つ載っていますね。左はオイルをエンジンに送る給油機。右にあるのは道具箱で、こちらは完全な飾りです。実際にミニチュアの道具類が入っています。

後部の写真が2枚め。下の大きい方が水のタンクで、実際にここに5リットルの水が入ります。ハンドポンプと軸動ポンプを装備していて、ボイラへ給水します。黒い円柱が立っていますが、これが水を入れる口。手前に黒い箱が2つ左右に付いていますが、これは砂箱(飾り)です。水タンクの上の少し小さい箱が燃料タンク。実機では重油を入れたわけですが、本機では、これも飾り。これがあると、キャブ内で投炭ができないので、取り外して運転します。上に持ち上げるだけで外れます。後部ライトの電池が入っています。

こちらがキャブ内です。左に圧力計。その下に水面計が見えます。圧力計の奥から右へ出ている黒いレバーがレギュレータ(つまりアクセルです)。エンジンがすぐ右に覗いていますね。ですから、この位置にレギュレータの本体もあります。ブロアと汽笛のコックが斜めに並んでいます。

シェイに似合う貨車といえば、木材を運ぶ運材車ですが、今日は、クレーン・ワゴンとカブースを連結してみました。カラフルでまるでLGBみたいです。

こちらはガレージに収まったところ。ヘッドライトを点けてみました。電池がエアタンクに内蔵されています。ヘッドライトまで非対称な位置にあるところが格好良い、とシェイ・ファンは思うのです。本当は、取替え用の煙突がもう1本あって、そちらは朝顔型に開いたタイプです。その写真は前レポートにありますが、いずれ取り替えて写真をご覧に入れましょう。

森林を抜けていくシェイ。自然の中で、このピンク、映えるでしょう?(と思っているのは、持ち主だけか)

最初にシェイの模型として手に入れたのは、乗工舎のHOeのものでした。それが、今回と同じ、ミシカル#2で、しかも、これと同じオイル焚きのタイプでした。そして、上の写真を見ていると、これがその小さなHOサイズの模型に見えてきます。それほどフォルムが似ています。バックマンのOn30のシェイよりも、乗工舎のシェイに似ている。実物との整合性よりも、自分の持っているイメージとぴったりなのです。これが一番大事なことだと思っているのですが……。

<今月は凄かった>

さて、いわゆる「念願」というやつがもう叶ってしまいました。このさきの人生をどうすれば良いのか、路頭に迷いそうです(誤用)。次なる念願を思いつくまでは、これで存分に楽しみましょうか……。

/☆Go Back☆/