MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

暖かさと繁栄

/☆Go Back☆/

3月の後半から急に暖かくなり、春が慌ててやってきた感じです。4月に入って、少し落ち着いたでしょうか。庭園は花盛り、緑も一気に広がりました。毎年、この時期はガーデニングに勤しむというか、庭に出て作業をする時間が長くなります。

幸い、2月に比べると花粉症も治まり、体調は良くなってきました。工作にも俄然熱が入ります。懸案だったものを次々に処理し、機関車の修理や整備も捗りました。もちろん、せっかくの季節ですから、ガレージから機関車を出して、運転もしなければなりません。充実した庭園鉄道ライフ、というわけです。

今月号のメインは、まず、16号機Balticのボディが完成したこと。真鍮板を糸鋸で切り、L型などで組み立てていましたが、晴れた日に塗装をして一気に完成させました。その後、3回ほどスチームアップし、運転も楽しんでいます。縦型ボイラで、ちょっと変わった蒸気機関車になりました。それから、レディ・マドキャップにドンキィポンプを取り付けました。これも大成功で、良い結果を得ることができました。そしてもう1つは、今年初めてのオープンディの開催です。

前回から新しいデジカメを使用していますが、今回、初めて動画を撮ってみました。一番サイズが小さいモードにしましたが、それでも、以前より大きな画面になります。電話回線などを使われている方には、多少重いかもしれませんが、時代の趨勢ですので、ご勘弁を。そういえば、今回は写真も多いですね。申し訳ない……。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです(今は映画のことで多忙のようです)。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<桜とチューリップ>

庭園内に桜は2本ありますが、大きいのは、このデッキの横にある山桜。デッキ自体が地面から4〜5mほど高い位置にあるので、見えているのは、その上の部分になります。デッキや建物にも枝が当たるため、大風のあとはよく枝が数本折れています。昨年は4/12が満開でしたが、今年は4/9でした。2月が寒かったので、遅れるなんて言われていましたが、少し早かったですね。ちなみに、麓の桜よりは毎年1週間ほど遅いのです。

この写真がちょうど4/9に撮影したものです。デッキに既に花弁が散っています。ここに引っ越してきてからでも、かなり大きくなっています。右に見えるパイプみたいなものは、暖炉の煙突です。3月には、このデッキでまたバーベキューをしました。もちろん、木炭などは鉄道で運ばれてきました。

チューリップは、スバル氏が秋から冬にかけて手当たり次第あちらこちらに球根を埋めるのです。今年は250個くらい埋めたそうです。そのわりに、花が咲くのは半分くらいなのでは、と思いますが……。

AB10はまだ健在です。このまえパンタグラフがそっくり脱落する事故がありましたが、エポキシで修理をしました。8号機Sapphireは、軸動ポンプの先のチェックバルブが不調だったため、この運転の前日に整備をしました。また、軸動ポンプのピストンの溝に填っているOリングを取り替えました。結果は大変良好で、完璧な作動をしました。いよいよ調子が上がってきた、という感じです。

デジカメが変わったので、動画が大きくなりました。Sapphireを運転中に撮影した動画が、こことこことここにあります。段々スピードが増していますね。

<レディ・マドキャップ>

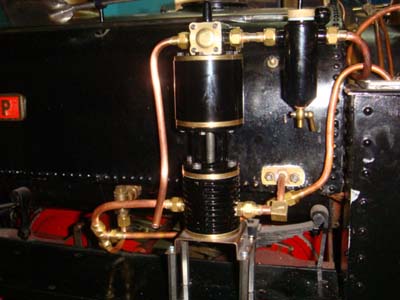

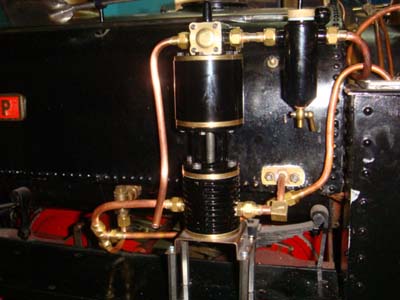

前レポートの最後で予告しましたドンキィポンプです。佐藤氏が製作されたものです。これを思い切ってLady Madcapに装備することにしました。左側は、このまえハンドポンプを取り付けたばかりです。今回は、インジェクタを取り外し、サドルタンクからの配管はドンキィ・ポンプへ繋ぎます。また、インジェクタ用の蒸気配管をそのままポンプ駆動用に使います。さらに、ボイラへの給水管は、ハンドポンプからの配管と合流させました。このT字管も佐藤氏が作ってくれたものです(インチ規格なので、国内では部品が手に入りません)。インジェクタとハンドポンプは合流させるわけにいかなかったので、ユニオンをつなぎ替える仕様になっていましたが、今回はすっきりとまとまりました。

さっそくスチームアップをして、ドンキィポンプの試運転をしました。蒸気を送ると簡単に動き出します。音のわりに水がみるみるボイラに入るので、効率が良いことがわかりました。これは、ハンドポンプのように片送りではなく、往復で水を送るためのようです。1往復で6ccくらい送れるそうです。

ドンキィが作動しているときは、左へ蒸気が排気されます。停車中でも走行中でも、いつでも給水ができます。非常に便利だし、それに動かすこと自体が楽しい装置ですね。なによりも、インジェクタに比べて確実な給水が可能です(圧力さえあればですが)。

Lady Madcapもだんだん調子を上げてきました。次なる課題として、給油器に少々不具合があります。例の見送り給油器なのですが、どうも構造的に問題があるというか、設計ミスではないか、という部分が出てきました。オイルタンクへ蒸気を入れ、オイルを出す部分で、上から蒸気を入れ、下からオイルを出しているのです。これだと、蒸気が水になった場合に、下に重い水が溜まってしまうので、オイルよりさきに水が送られてしまいます。どうも、煙突から細かい水が飛ぶことや、突然油が沢山飛んだりすることなど、思い当たるふしがあります。それから、サドルタンクの塗装がかなりひび割れて、剥がれている部分があって、今はエナメル塗料を塗って応急措置をしてありますが、全面的に塗り直す必要があると思われます。まだまだ、手を加えないといけませんね。

<バルティック>

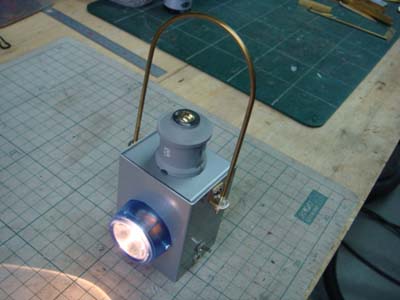

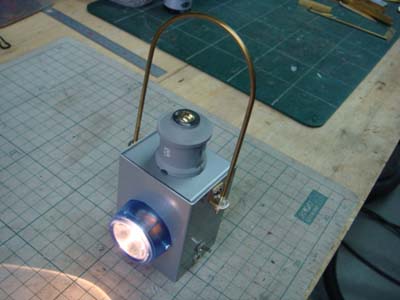

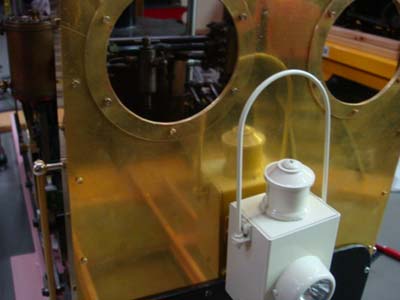

16号機Baltic、縦型ボイラ機ですが、前回のレポートの続きで、ボディ工作です。写真の1枚めは、ライトを作ったところ。アルミケースを買ってきて、それに懐中電灯の先を埋め込みました。上に付けたのは、LGBのポータBタンクのドームです。この機関車は下回りが、ピータ・サムに使われたから、上周りはジャンクとなっていました。箱の中にぎりぎり単3電池が2本入ります。

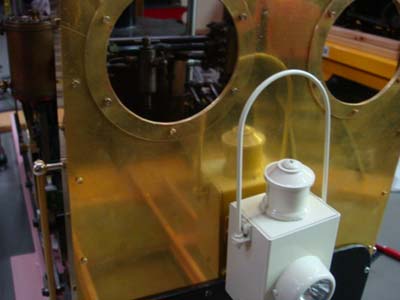

ライトは白く塗って、機関車の前面に引っ掛けられるようにしました。この2枚めの写真では屋根と煙突ができてきます。屋根は0.5mm厚のステンレス板。煙突は、真鍮板を丸めて、ステンレスにハンダ付けしたものです。屋根は後ろが少し短く切れていますが、運転中に中が見やすいようにしました。

前面のアップです。サイドに手摺りが付きました。この手摺りの脚(取付け金具)は、イギリスから購入したパーツで7.25インチ用として売られていました。ボディ組立てに使ったネジはほとんど2mm径のものですが、動輪舎から六角ボルトを購入して、見える部分はこれと入れ換えをしました。120本くらい使いました。

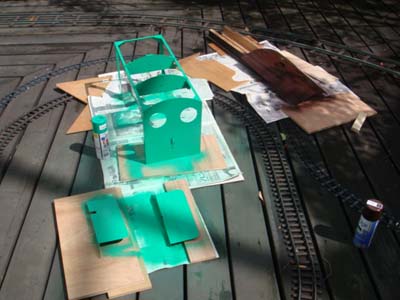

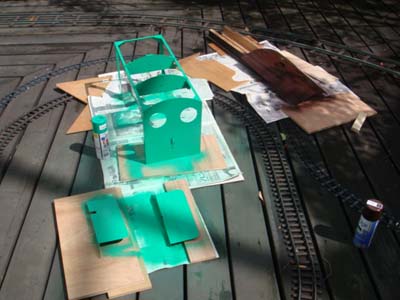

晴れた日にいよいよ塗装です。しかし、塗り分けがないので簡単。ボディは緑一色(リューイーソー)で、屋根はこげ茶にしました。マッハのプライマを筆塗りしたあと、ラッカのスプレィです。熱くなる部分ではないので、簡単に仕上げました。ただし、屋根に取り付けた煙突部だけは、耐熱塗料の黒です。

塗り終わったら、組み立てて、さっそく記念写真です。だいぶ感じが変わりましたね。

前後の16の数字はまえからレタリングシールが貼りつけてありました。今回はサイドに、機関車名と鉄道名を入れました。これも、レタリングシールです。

さっそく、スチームアップをして運転です。べつにボディが載っただけなので、試運転をする必要もないのですが、走る姿を見たいわけですね。煙突を延長したため、この機関車用に、ブロアのファンネルを作る必要がありました。煙突延長の影響は特にないようです。快調に走りました。以前は、最後部に石炭入れの箱がありましたが、今回はそれを取り除いたので、むしろ投炭はしやすくなりました。

なんか、弁天ヶ丘線らしい機関車になりましたね、どことなく……。相変わらず、調子は良いです。軸動ポンプ(クロスヘッドポンプといった方が正しいかも)だけで給水は充分で、ハンドポンプなどを使うことも(初め以外は)ありません。軽量ですが、大人2人を引いても充分に走れます。

Balticの走行シーンの動画がこことこことこことここにあります。

<DB81>

昨年の秋に移籍してきたDB81は現在一番新しい機関車です(19号機)。走りっぷりが良く、音も良いし、運転が面白い機関車です。上の方にある写真でBalticと一緒に写っていた赤毛の運転手(機関士?)が乗り込みました。スケール的にもちょうど良い大きさの人形です。やっぱり、無人で動いているよりも絵として締まります。

芝がほんのりと緑になってきました。池の水草も緑の葉を浮かべています。

<カメラボーイ>

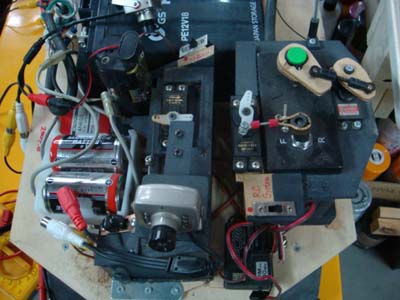

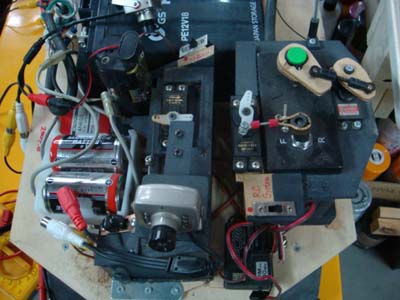

10号機のレールバス(カメラボーイ)は、ccdカメラと映像を飛ばす送信機を新しいものに交換することになりました。より感度の良い製品が入手できたからです。1枚めの写真が改造まえの状態。サーボでカメラが左右に首を振りますが、タミヤのギアで動作角を増幅していました。しかし、ガタが多く、使い勝手は今ひとつでした。それで、2枚めが改造後の写真。まず、サーボを1つ追加し、カメラを左右だけでなく、上下にも動かすようにしました。機構としては、ギアボックスを撤去し、レスポンスが良くなることを狙って、いずれのサーボもカメラをダイレクトに動かすようにしました。

この写真が改造が終わって、人形を乗せたところ。陰になって見えませんが、後ろにもう1人乗っています。この機関車は、非常に沢山の電池を搭載していて、走行用バッテリィはシールドの1つですが、それ以外に、ラジコンの受信機用(単3×4)、カメラ用(単3×6)、ヘッドライト用(単1×4)、映像送信機用(単3×8)という構成です。スイッチも4つありますので、大変です。

さっそく、走行テストをしました。映像はたしかに鮮明で綺麗になりましたし、また、電波が強くなったのか、受信機のアンテナを高く上げなくても綺麗に受信できるようになりました。走っていると若干ノイズを拾いますが、運転には支障ありません。リビングにあるプラズマの大画面で見ると、もっと迫力があります。

カメラを上下に振れるようにした効果は予想以上に大きく、とにかく「見たいところが見られます」ただ、サーボの角度が180度になったため、後ろは見えなくなりました。バックのときに困ります。これについては、後方にもカメラを設置して対処する予定(初期の頃は後部カメラがありました)。

夜間にヘッドライトを点灯して走らせました。映像はほとんど真っ暗ですが、それでも、ライトで照らされた部分は見えますので、本当にスリリングです。インスペクション・カーとしての役目は充分に果たせるでしょう。

<貨車のキット>

新橋のアイアンポニーで購入したキットを組み立てました。Northeast Narrow Gauge社のもので、まえに、ポータ(亀の子)、マレー、それから、ワゴン車とゴンドラを作ったことがあります。今回は小さな3両の2軸車です。下回りはまったく同じなので、同時に3両を組み立てました。キットは、図面と棒材が入っているだけ、すべて所定の長さに切る必要があります。

車軸受けはホワイトメタルです。ブレーキ・ハンドルもそうです。リベットは、小さな釘を埋め込んで表現します。3両は、タンク車、パルプウッドカー、ゴンドラカーになります。組み立てたところ、部品が数点足りない、という内容でしたが、これは、まあなんというか、日常的なことで、手近なものでリカバするしかありません。車輪や軸受けが足りていればOKです。

色を塗りました。今回は、木部には染みこむタイプのオイルステンを使ってみました。ムラが出た方がらしいですし。タンクはクリーム色です。タンクに付いているバルブは、ビーズを使って自作しました(パーツがなかったので)。2枚めの写真はウェザリングをしたあとです。このあと、真鍮で連結器を作りました。3両がセットになって運行するようにしましたが、もちろん、簡単にばらばらになるような機構にしました。

<ポーチサイド線>

ポーチサイド線はみるみる緑に囲まれています。まず、カモミールがぐんぐん大きくなり、その後、ハーブが勢力を増しています。黄色いDLは、Criccieth Castle。完成したばかりの3両を引いています。

もう1枚は、血圧計を使った電池式オシレーチングエンジンのトラム。人形はピンキーストリートのものです。この人形は、7/9インチスケールにはぴったりだと思います。

こちらは、KatieとAileenです。いずれもラジコンで運転ができますので、急カーブでも大丈夫。

沢山土を入れましたが、すべて草で覆われた感じです。海外の庭園鉄道を見ていると、線路を高架で最初作り、そのあと周囲の地形を持ち上げた位置に作ってしまう、というパターンが多いようです。この線も、ついこのまえまではレンガの上に線路がのっていましたが、今は、周囲に土を入れて、同じレベルになったわけです。

ポーチサイド線をライブスチーム(Katie)が走る動画をこことここに。

<45mmライブスチーム>

Accucraft Trainsの昨年の新製品、War Dept. Baldwin 4-6-0です。燃料はブタンガス。ラジコンは装備していません。この機関車は急カーブが曲がれそうにないので、こういった緩やかなカーブのエンドレスでしか運転ができないため、フリー走行で充分だと思いました。Roundhouseに比べると、作りは繊細あるいは華奢な感じがしますが、走りっぷりは同じく好調です。水面計を装備しているので、圧力のあるボイラへ水が補給できると便利ですが、オプションで逆止弁付きのキャップが出ているらしく、それを付けてもらいました。ポンプは機関車に載っているのではなく、ハンディのポンプを使います。

同じく、Accucraftのシェイ。3シリンダと2シリンダの2機。例の3貨車を引かせてみました。シェイを走らせるときは、必ずこちら側にエンジンを向けるため、進行方向はこうなりますね。

2機のシェイの動画がこことここにあります。

<7/8インチスケールへ>

これもAccucraftの機関車でEdrigという名のフリーランスのBタンク。オープンキャブで非常にイギリスらしいデザイン。大変良く走ります。入門機としてデザインされたものです。少し大柄で、しっかりとした作りは、かなりRoundhouse的です。今回、この機関車の走り装置を利用するコンバージョンキットを製作することにしましたので、この姿が見納めです。

ボディを取り外し、配管を外し、ボイラを取り外しました。べつにここまで分解する必要はないのですが、ボディの色とボイラを揃えたい(あるいは、ボイラは黒にしたい)と思ったからです。分解していて気づきましたが、蒸気はシリンダへ送られるとき、ガスバーナの通る煙管を潜り抜けていました。つまり、スーパーヒータですね。それから、前後進の切換えは、バルブギアではなく、シリンダへ送られる部分で、吸気と排気を入れ替えているようです。

2枚めの写真が、コンバージョンキット(Narrow Gauge Works社製)のボディをハンダづけで組み立てたところ。エッチングで、折り目もついていますし、サイズが大きいので難しくありません。サイドタンクのハッチと汽笛は、パーツを流用しました。来月のレポートに続きます。

<オープンディ>

4月はオープンディが2日ありました。目印に風車を取り付けることになり、まずはオープンディ開催の朝に、駅長が記念写真を撮りました。そのあと、ガレージ駅のシグナル・ブリッジに立てられました。

2日間で、お客様は合計20名。今回は初めての方は2名だけです。重連の列車はやめて、短い編成で1人乗り仕様の列車を用意しました。写真は、AB10とAB20です。いずれも、トレーラは低床貨物。また、後ろに1両を従えていますが、これは運転しているときに、後ろから音が聞こえた方が雰囲気が良いためです。

右回りのコースで3両の列車が同時運行です。もう1両は、2枚めの写真の左に写っているDB81です。平面クロッシングでの出会い頭の事故がないよう、その付近に1名、信号手を立てて運行しました。

DB81のトレーラは、普段はJackのトレーラとして使っているものです。後ろにはタンク車が連結されています。2枚めの写真でわかるとおり、DB81には赤毛の運転手が乗り込みました。

ずいぶん久しぶりになりますが、6号機Bigworkが登場しました。4軸の電車で、屋根があるキャブが特徴です。乗り込んで運転してみると、その乗り心地は一種異様。ほかのものとは違います。

DB81は力が強いので、途中でトレーラをもう1両連結し、3人乗りで走りました。まあ、弁天ヶ丘線では、3人が最大といっても良いと思います。やはりカーブが急だし、勾配もありますので、あまり機関車に負担をかけたくありません。

今回のオープンディは事故もなく、故障もなく、満足のできる2日間でした。お客様にも楽しんでもらえたことでしょう。

<オープンディの蒸気>

オープンディでは、お客様に電気機関車を任せて、社長は蒸気機関車を準備します。毎回、1台は蒸機を走らせることにしています。1日めはドンキィポンプを装備したばかりの13号機Lady Madcapが運行しました。給油器が不調ですので、オイル混じりの水しぶきが飛びます。「服が汚れても良い人だけ」と断ったのですが、結局全員乗車しました。走りっぷりは大変良く、絶好調でした。走りながら、ときどきドンキィを動かします。ハンドポンプもインジェクタも使いませんでした。2枚めの写真がドンキィの稼働中です。

走りはとても滑らかで、皆さん、その安定感に驚かれていました。「電気機関車よりもスムーズに走りますね」と言われたくらい。大きくて、重いせいもあるでしょう。力は強いので、もっと大勢でも引けそうです。

そして、2日めには、新ボディで16号機Balticです。こちらは軽量級なので、2人乗りで走るのは実は初めて。燃焼が心配だったので、ウェールズ炭ではなく、太平炭を使ったため、ちょっと煙かったかもしれません。しかし、なんとか全員に乗ってもらうことができました。不具合もなく、快調でした。相変わらず、運転が面白い機関車です。

森の中のクロッシングを通過するLady Madcap。オープンディにこの機関車が登場するのはもちろん初めてのこと。なにしろ、修理のあと最初に動いたのが2年まえです。ここまで来るのが長かったですねぇ(感慨無量)。

水が飛び散るのは、給油器の構造的な欠陥とわかりました。閉めておけば飛びませんが、そうすると給油ができません。その給油もコンスタントに送れているわけではなく、やはりあまり長時間の運転は無理があるものと思います。次の改造は給油器ですね。課題多き機関車といえます。

ちなみに、このレンガの柱が立ち並ぶパーゴラ、薔薇駅という名前ですが、今年は薔薇がとても調子が良く、今までで一番生い茂っています。乗客の方は棘に注意が必要です。

<他社からのレポート>

星野氏からいただいた写真。3月のJCFCの例会が小平の加藤氏邸レイアウトで開催されたときのもの。2年まえにお邪魔しましたね。

そして、桜が綺麗な2枚めの写真は、4/3の川口グリーンセンターの様子。星野氏が運転の当番で行かれた日だったわけですね。春休みと桜の満開で、乗客は2000人にも達したとか。

これは、佐藤氏が製作された見送り給油器です。ワシントン4-4-0のために作られたものを、もう1つLady Madcap用にと、作っていただきました。ガラス管のバルブ部と、オイルタンクがセパレートになっています。これを取り付ける作業はまだ始めていません。次回レポートをお楽しみに。

2枚めの写真は木内氏の工房。ミシカル#2のシェイの台車の塗装をしているところのようです。池の畔なんですよね。風光明媚な環境で、素晴らしいですね。

さて、そのシェイですが、まもなく完成します。木内氏のものに続いて2号機になるわけです。この写真は、煙突を2種類取り替えられる様子を示しています。網の方がオイル焚きの新しいタイプ。広がっている方が薪焚きの古いタイプです。ヘッドライトは横に付いていて、左右非対称のシェイらしいです。2のナンバプレートがありますが、これはミシカル#2だったからで、木内シェイ2号機だからではありません。

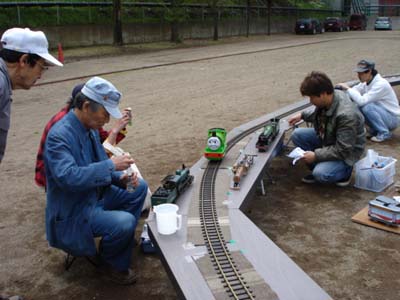

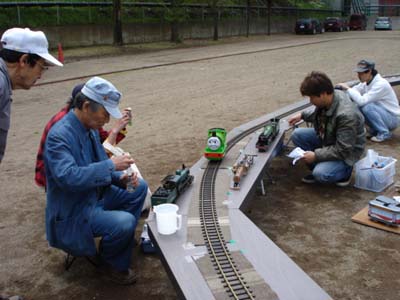

こちらは、4月に理研で行われた運転会。渡辺精一氏ゆかりの地で、毎年行われているようです。1枚めの写真は須藤氏のフライング・スコッツマン。客車は星野氏のもの(スイスのウィラグ社製のモデル)です。

2枚めは、井上氏が8550の走行準備をしているところ。この写真ではわかりませんが、井上カラーのシックな緑に塗られているようです。線路上には星野氏のパーシーが走っています。誰もそちらを見ていないのでは、と思ったら、後ろでレンズを向けている人がいました。

<駅長の活動>

太りすぎの駅長です。4月になってからダイエットをしています。この写真は3月にデッキでバーベキューをしたときのもの。AB10でバーベキューの燃料などを運びました。それから、2枚めは4月のポーチサイド線です。この奥に、水やりに使うホース・リールがありますが、その水で遊ぶのが駅長の日課です。

日中はもう暑いので、このように木陰で伏せて、動きません。遊ぶのは朝と夕方だけ。黒いから日向にはいられないのです。

オープンディの日に、Bigworkを出し、まずは駅長が乗り込んで記念写真を撮りました。駅長にはキャビンが大きすぎます。

<来月も凄いよ>

これは、夕日を浴びるDB81。格好良いですね。サイドロッドがたまりません。さて、2枚めの写真は、そう八重桜が満開の木内工房で完成をしたシェイです。これが、来月にも弁天ヶ丘線にやってきます。それはまた次回! お楽しみに……。

/☆Go Back☆/