MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

突然の春

/☆Go Back☆/

2月の後半はもの凄く寒かったので体調を崩してしまいましたが、3月には回復し、また中頃になって今度は突然暖かくなりました。気性の激しい気象、というのでしょうか。寒いと、ついつい暖かい場所でじっとしてることが多くなり、工作も工事もなかなか捗りません。しかし、これからは庭園鉄道のシーズンです。

春になると、一気にガーデニング熱が上昇しますね。毎日ホームセンタへ通う日々になり、土いじりをしてしまいます。もともと庭園鉄道を始めるまえは、ガーデニングにはまったく興味がなく、どうしてあんな馬鹿馬鹿しいことにエネルギィを使うのだろう、と思っていたクチなのですが、この頃の森家では、「食費よりも苗代の方がかかる」というほどです。しかし、掃除をしたり、水をやったり、毎日庭仕事に数時間はとられます。鉄道も庭も、メンテナンスはなかなか大変なことにはちがいありません。

今回は、5インチの話題は少ないかもしれません。蒸気機関車の運転も一度もしていません。2月は小さな車両を少しずつ作っていました。3月になって、機関車のボディの製作を始めました。地味というか、地道な活動ですね。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログです。ほとんど毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです(今は映画のことで多忙のようです)。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<平常運転>

3月の中旬には、20℃にも迫るぽかぽか陽気の晴天が続きました。日も長くなって沢山遊べるし、庭園鉄道にうってつけのシーズン到来です。写真は、DB81。今や主力機関車です。静かに力強く走ります。

この機関車の魅力はなんといっても、大きいこと。それから、やはりリアルな存在感でしょうか。走っていてもとても楽しく感じます。ところで、2枚めの写真にありますが、庭先に丸太が転がっていますね。これ、もう3年以上まえに切り倒した松の樹の一部で、ずっとここに放置されています。最初は重くて、一人では持ち上げられませんでした。乾燥して軽くなってきましたので、そろそろ運材車に載せたいところですね。

ガレージ駅構内に停車中のDB81。森製作所のネームプレートと、協三のネームプレートが取り付けられています。

久しぶりの9号機Plymouthが出動。相変わらず、黄色のナベトロを引き連れ、一番最後にはタンク車が続きます。機関車のすぐ後ろにいるトレーラ(運転者が乗る車両)が、実は運材車なのです。長らく、運材車として働いていません。

関係ありませんが、今回から、新しいデジカメを使っています(前回も一部だけ使用)。少し画像の雰囲気が変わったことと思います。

<古いおもちゃ>

70年以上まえの日本の古いおもちゃです。Oゲージです。首振りエンジンに、アルコール焚きのボイラ。線路も付属しています。ボイラは煤で汚れ、ほとんど塗装が残っていませんが、少し整備すれば動きそうな感じです。テンダは、かなり状態も良く、ほぼ完全な形。

井上昭雄氏がよくこのタイプを作られています。お気に入りの機関車だったようです。今回、この骨董品は井上氏にお譲りしました。きっとレストアされ、元気良く走り回ることになるでしょう。幸運な機関車ですね。

1枚めは、45mmゲージの機関車。3線式です。客車もあります。45mm(1番ゲージ)の3線式は、32mm(Oゲージ)に比べると、あまり多くは出回っていないようです。

2枚めは、ゼンマイ動力のブリキのおもちゃ。残念ながら、線路にのっているわけではありません。台車もないので、カーブは曲がれません。下回りを改造できるかもしれませんが……。

こちらは、54mmゲージという珍しいおもちゃで、スタンダードゲージと呼ばれているものだそうです。機関車は天賞堂で中古品を購入しました。客車の方は、井上氏からいただいたものです。ぴったりマッチしています。線路がないので、動かせなかったのですが……。

2枚めの写真にあるとおり、線路を入手しました。はぐるまやさんに奇跡的に在庫がありました。動かしてみたら、ヘッドライトも点灯し、スムーズな走りっぷりでした。

<ダージリン・ヒマラヤ鉄道>

Darjeelingは久しぶりです。出動したのは、ヒマラヤ鉄道の客車を入手したからです。3両セットの完成品で発売された新製品で、金属製のしっかりとしたモデルでした。色が青いので、当社の機関車と合いませんが、まあ、これくらいはありかと。それよりも、機関車の前にサンドマン(線路に砂を撒く人)を乗せたいところです。

<ポーチサイド線>

45mm新線と呼んでいましたが、いいかげんに名前をつけた方が良いと思い、ポーチサイド線と呼ぶことにしました。また、上のDarjeelingが走っている、デュアルゲージのエンドレス線は、山手線にしようと思いましたが、思い留まって、まだ考え中です。

ポーチサイド線は、線路の両側に土を盛り、そこに苗を植えています。暖かくなってきたので、これから、あっという間に緑で覆われることと思います。

2枚めの写真にあるとおり、ポイントを設置し、引き込み線を作りました。突き当たりには、水タンク付きの機関庫が設置されました。これは、これまでエンドレス線の山の上にあったものです。完成後既に1年以上庭に置きっ放しになっていたものです。

貨車がいくつか線路にのっていますが、これらは、出しっ放しの車両たちです。雨が降っても、濡れるにまかせ、泥を浴びて汚れていますが、これが本当のウェザリングです。

4両のサイドダンプカーには、どんぐりが載っています。押しているのはAileen。その先に、停車場がありますね。これは、ホビィ・ルームから移籍したストラクチャ。

停車場に到着したところ。プラスティックのストラクチャは置いてあるだけです。これは特に軽量なので、風で飛ばされないか心配です。固定する方法を考えた方が良いかもしれません。

<小さな機関車たち>

ポーチサイド線は、我が社の45mmゲージでは初めて地面に敷かれたものです。この風景が目新しく、毎日いろいろな機関車を走らせて楽しんでいます。ただ、カーブがLGBの半径600mmですので、大きな機関車は入線できませんし、ラジコンでレギュレータがコントロールできる(速度制御できる)機関車でないと、少々苦しいです。

1枚めは16mmスケールのAileen、2枚めはディーゼルのCriccieth Castleです。貨車は常駐しているので、すぐに走らせることができます。

ハンスレットのCharlesです。手前の緑はいつの間にか茂ってきました。2枚めは、Rubyを改造したForney。12分の1くらいのイメージで製作した機関車です。ナベトロはバックマンのもので、これはもの凄く大きいので、このスケールでちょうど良いくらいです。これも、ラジコンで走らせます。

ロコボックスのガーラット、Darjも出してみました。実はこの機関車は32mmゲージなので、線路にのっていません。でも、ガーラットは小回りが利くので、もしかしたら600mmくらいのカーブは曲がるかもしれません。

2枚めは、自作の蒸気動車ですが、残念ながら、この車両はこの半径が曲がれません。後ろはボギィなのですが、片側が固定軸のためです。以上の2枚は走行させたわけではなく、置いてみただけです。

アキュクラフトの2シリンダのShayは、このカーブを曲がります。もともと速度が遅いので、フリー走行させても大丈夫です。さすがにカーブに強いですね。木内氏のミシカルのShayも弁天ヶ丘線の半径3mを通過するのですから。

スチームトラムも走らせました。これは、レギュレータの操作が微妙で、安定して走らせることが難しいのです。つまり、カーブを通過するくらい開けると、直線では速くなりすぎるので、カーブの入口で転んでしまうことがあります。

ラウンドハウスの機関車は、もともとラジコンを装備したものが買えますので、この点でも日本のメーカにはないサービスですね。つまり、大きな半径のエンドレスで運転をする日本のライブスチーム界と、小さな庭園鉄道で遊ぶイギリスのスタイルの違いなのではないでしょうか。

<ハンスレット完成>

前レポートの続きです。塗装を済ませ、最後は、キャブのフェンスをエポキシで接着しました。そのあとは、ウェザリングです。煤や錆、そしてオイルなどの汚れを想定して汚しました。

写真ではあまりわからないと思いますが、かなり汚くなりました。下回りは、クランクとロッドだけ赤です。前後のバンパも赤くしましたが、これらの赤には、星野氏からいただいたイギリス製のエナメル塗料を筆塗りで使いました。それ以外は吹き付け塗装です。

デッキのエンドレスで走行テスト。バッテリィを搭載しているので、パワーパックはいりません。ゆっくりととても静かに走ります。

昨年に製作したPeter Samも走らせました。こちらは45mmで、線路から集電して走ります。客車の1両はつい最近完成したものです(後述)。駅長も、この大きさの機関車は恐くありません。

<客車も製作>

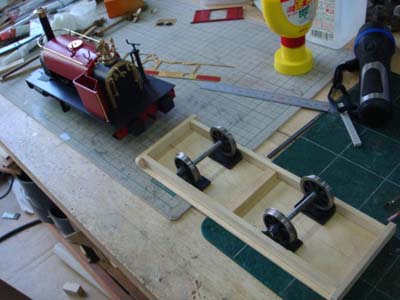

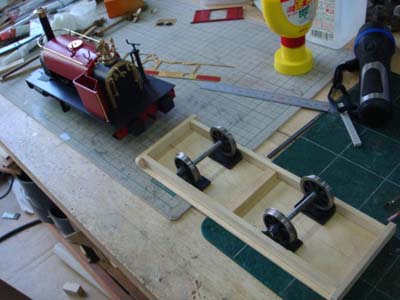

客車は木製キットで、Tenmille社製です。1枚めの写真は、ハンスレットを作りながら、すぐ横でキットを組み始めているところ。シャーシは木製。軸受けだけがプラスティックです。

2枚めの写真は、床の上にシートを作り、色を塗ったところです。窓から少しだけ覗き見えるだけです。

木製でフレームを作り、最後は、凹凸のディテールがある薄いプラスティック板を周囲に貼りつけます。これに着色をして出来上がり。デカールも貼りました。バッファは、ハンズで見つけた金具で、革細工のパーツです。連結器は真鍮で自作したものです。

2枚めの写真はVincentに引いてもらっているところ。この機関車に比べると、少し小さい感じがします。いちおう45mmで作りましたが、もともとは16mmスケールで32mmが似合う大きさの小さなコーチです。

<レールバス巡回>

10号機レールバス(別名Camera Boy)です。シールドバッテリィを交換してから、また速く走れるようになりました。カメラもより高性能のものと取り替える計画でパーツを買ってあるのですが、どうせなら、カメラの向きを変えるサーボの駆動方法も変更したいので、なかなか工作ができません。しかし、ラジコンで走らせるのもけっこう楽しいものです。デッキの方へ回すときなんか、姿が長時間見えなくなりますから、スリリングです。しかし、やっぱり映像を見ながら運転をしたいものです。

ポーチサイド線と花壇の間を通過中。信号所には、相変わらず係員が2名。アルミになった腕機信号機は、まだ新品同様です。

しかし、レールバスというよりは、インスペクション・カーですね。最初から、その名称にすればぴったりだったのか……。

<16号機のボディ製作>

実は、2月の雪の日のLady Madcapの運転のあと、風邪をひいていて、その後も花粉による不調が続いていました。3月になって、ようやく体調が戻ってきた(というか、慣れてきた)ので、多少は重工作がしたくなりました。重工作というのは、金属を扱う工作のことと、当社では定義されています(今考えました)。

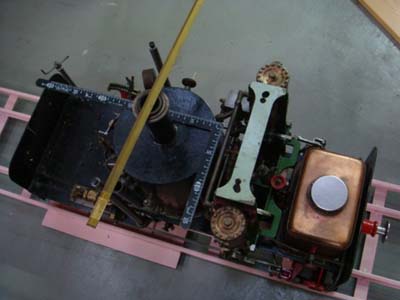

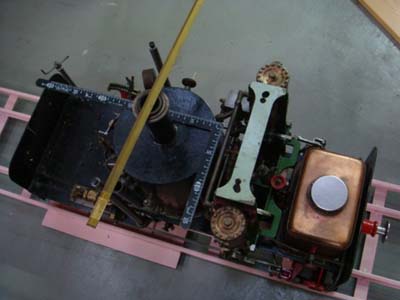

16号機Baltic、垂直ボイラ機です。これにボディを被せよう、という計画は当初からありました。昨年秋のスペシャル・オープンディでも大活躍した当機、ここは、新しいボディを作ってあげたいところ。

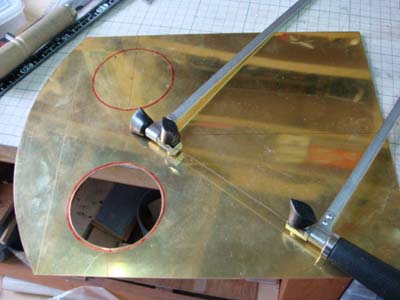

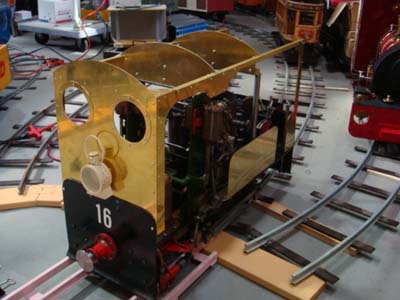

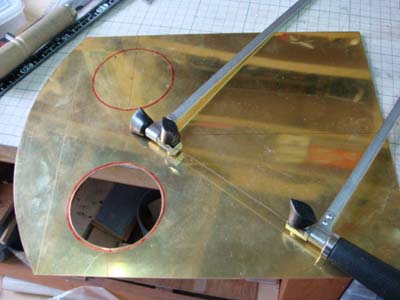

イメージしているのは、スチームトラムですが、行き当たりばったりで、作り始めました。まずは顔。前面を0.8mm厚の真鍮板から糸鋸で切り出しました。窓は丸くして、屋根も丸く。幅はかなり狭く240mmくらいしかありません。

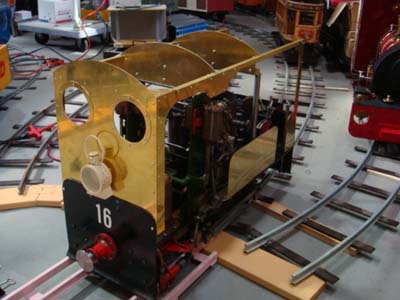

真鍮のL型材でフレームを作ります。10mm角ですので、少し細いですが、組み立てるうちにしっかりしてきます。接合は2mmのビス。L型材の方にネジを切って、ナットは使いません。あとあと、目立つところは、ビスを六角ボルトに交換する予定。また、取り外ししない場所はハンダ付けをするつもりです。

シリンダが取り付けられているフレームで、まず両サイドの梁を固定。後ろの方を順々に作っていきます。図面はなく、すべて現物合わせで製作。ネジは、片方の材に穴をあけて、穴の位置をもう片方に写してあける、という繰り返し。穴の位置を写すときには、一度組み立て、またばらして穴をあける、というわけで時間がかかります。

それでも、だんだんできてきます。2週間くらいでここまできました。屋根は蒲鉾型の梁に取り付けます。一番後ろは、屋根があると運転の邪魔になるので、屋根をなくすか、少なくとも取り外せるようにしなければなりません。

鼻のところにヘッドライトが取り付けてありますが、これは8号機Sapphireのものです。仮に付けただけで、この機関車用には、新たに製作する予定です。完成は、次号のレポートになります。お楽しみに……。

<他社からのレポート>

1枚めの写真は、星野氏のNetta。塗装を終えて、ついに完成。3.5インチゲージの機関車で、テンダを含めて総重量は40kgとのこと。4月に初運転に臨むそうです。

2枚めの写真は、佐藤氏が3.5インチの弁慶号を運転しているところ。愛犬エル君がいます。場所は京都の保津川のレイアウト。グリーンに塗られた美しいこの機関車については、何度かご紹介していますが、昨年の9月のレポートに完成したところの写真があります。

久しぶりにドイツのGred氏からメールをいただきました。アメリカンな鉄道に路線変更した、というお知らせでした。既に彼のHPで、このフォーニィのことは知っていました。ようやく、貨車も含めてその編成が出来上がったので、連絡してくれたようです。5インチゲージのフォーニィは、6分の1スケールを想定しているそうですが、実は以前はコッペルBタンクだったものです。キャブと後ろのボギィを改造したわけですね。詳しいことは、こちらにありますので、ご覧下さい。2枚めのワンちゃんは、新しい駅長さんだそうです。

こちらも、同じくGred氏が製作されたカブース。編成の一番最後を飾ります。1枚めは塗装をするまえ。完成したワーク・トレインが2枚めの写真です(カブースも着色後)。カブースの製作についてはこちらに詳しくあります。彼の場合、この木工の技が凄いですね。

<次なる計画は?>

さて、暖かくなったので、これまで以上に庭園鉄道に時間を注ぎ込むことになるでしょう。まずは、写真にあるドンキィポンプ。これは、佐藤氏が製作されたものです。譲っていただけることになり、今回新たに塗装もされぴかぴかです。これをLady Madcapに取り付けようと計画しています。ハンドポンプに続いて、ドンキィとは、贅沢は機関車になりますね。

このほか、Ajaxの蒸気漏れの修理、Sapphireの軸動ポンプのOリングの取り替え、Koppelのボイラカバーの再塗装、などなど課題が山積み。そう、Balticのボディの製作そして塗装もあります。うーん、時間がいくらあっても足りません。

ではでは、また来月をお楽しみに……

/☆Go Back☆/