MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

雪と蒸気と

/☆Go Back☆/

暖かい冬だと思っていたら、2月になって雪。1月は快調に工作を続けておりましたが、2月になって風邪をひいたらしく、その後ずっとペースダウンで低調つづき。ようやく少し持ち直しました。もう日も長くなってきましたし、春は近いようです。

今回は、ガレージの中の線路の敷き替えが一番時間がかかった大工事でした。でも、途中の写真はあまりありません。ごちゃごちゃで撮るような機会がなかったのでしょう。それから、工作はキットの組立。16mmスケールです。この16mmスケールというのは、日本ではほとんど知られていない規格ですね。鉄道模型雑誌に登場することもほとんどありません。1フィートを16mmにするわけですから、だいたい19分の1くらいになって、スケール的にはGゲージに含まれるのかもしれませんが、線路は32mmを用いるのが一般的です(もちろん45mmもあります)。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<平常運転>

ときどき暖かい日もあり、何度か運行できました。AB20は、ガレージの一番ドア寄りに停車しているので、必ず最初に出てきます。線路のメンテナンスなどもこの列車で行います。

先月、クロスヘッド・ポンプを改造した8号機Sapphireも運転をしました。ポンプのピストンのOリングが劣化しており(日本のものだと規格が合いません)、少し水漏れがありますが、そのほかは問題なく、試運転は成功でした。

キャブ内の水面計です。サドルタンクの水位がわかります。これはもの凄く便利ですね。安心して走れます。クロスヘッド・ポンプのリターンを見ることもできるので、便利さ2倍です。

この機関車は、軽量なのが特徴で、簡単に持ち上がります。5インチのライブで、持ち上がる機関車は滅多にないので、ハンドリング的にも初心者向けだと思います。ブロアを常に少し利かせる必要があり、これはウェールズ炭でも、そうでなくても同じです。

後進は問題ないのですが、前進のスタートのときに、ちょっと引っかかる癖があります。たぶん、バルブのタイミングの問題だと思うのですが……。これが唯一の欠点でしょうか。もしかして、ニイザキM.E.のKoppel(15号機)のときにあった、スライドバルブの穴の位置の問題ではないか、と疑っていますが、中を開けて見るのは躊躇われます。

<ヤード整備>

いよいよガレージ内のヤードの整備を始めました。欠伸軽便のポリシィの1つは、機関車や車両のすべてが線路に常にのった状態でいて、車両を人間が持ち上げることなく出動できる、というもの。最近、車両が増えたため、これが実現できていませんでした。

線路を敷き直します。1.5mのターンテーブル(モデルニクス製)がありましたが、用をなしていませんでした。また、半径1mの円形エンドレス線がありましたが、荷物置き場になってしまいほとんど稼働していませんでした。今回、このエンドレス線は廃線とし、ターンテーブルをこの位置に移動することにしました。1枚めの写真が線路を並べ替えているところ。機関車が線路にのっていますので、これらを移動させながら、少しずつ線路を組み替えます。

2枚めの写真は、新しく導入したリフト・テーブル。台車ですが、高さが200〜700mmくらいの範囲で上下します。Ajaxを載せてテーブルの高さまで上げ、線路を渡してテーブルに移動させる練習をしました。この古びたテーブルは、西庭園の45mm、32mmデュアルゲージのエンドレス線の近くで使っていた自作品です。

歩く場所がなくなりますが、とにかく使える場所はすべて線路を敷く、という方針にしました。ガレージはすべてヤードになります。過去に購入した線路を、今回ほとんどすべて使い尽くしました。これで、名実ともに総延長が180mとなったわけです。

テーブルが白く塗られました。その後ろから急カーブ(半径1m)で回り込み、ターンテーブルに繋がる線があります。ここを通過できる機関車は限られますね。たとえば、グースが通れません。

ターンテーブルはピンクに塗装されました。中央の円盤の周囲に沿ってコンクリート床に穴を開け、そこにアンカーボルトを入れて、ずれないように固定してあります(持ち上げて取り除くことは簡単)。また、高さを合わせるために周囲の線路は0.5インチ厚の木材にのっています。この木材は、円周に沿って多角形になりますが、クリーム色のペンキを塗り、隣と金具で連結しました。最終的には、線路が移動しないように木ネジで固定する予定です(今はない)。

赤い掃除機のHenryが見えます。ガレージの清掃のために半年ほどまえに購入したものです。黄色い家にのっています。

今のところは立体的にしなくても、なんとか線路上に車両がすべて置いておける状態になりました。これ以上増えると、今度は立体的な車庫を考える必要があるでしょう。そのときには、リフト・テーブルが活躍すると思います。

しかし、ガレージ内のこの線路配置は、当初考えたものに非常に近く、つまりは、計画どおりの形になった、といえます。

<16mmスケールのキット>

Lady Madcapに似ている機関車のキットを見つけたので、さっそく取り寄せました(イギリスのSlater's Plastikard社製)。少々高いキットなのですが、内容はとても充実していて驚きました。精度も素晴らしいです(ちょっとイギリスばなれしているほど)。レジンの部分は、煙室、サドルタンク、火室の3つだけ。あとはロストワックス、ホワイトメタル、真鍮の旋盤加工品、そしてエッチングなど。

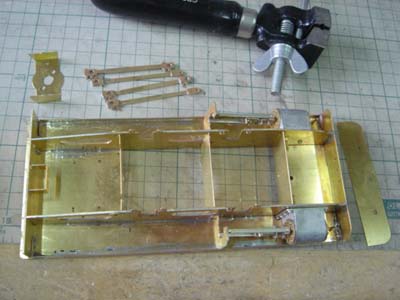

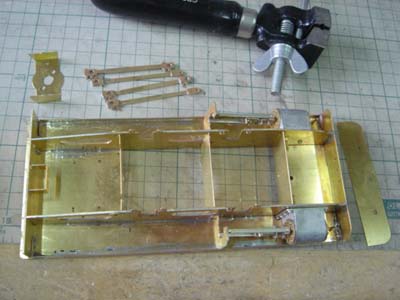

上部は簡単に接着剤で組みました。シャーシはハンダづけで組み立てていきます。厚い部材は2枚、3枚と重ねる形式です。

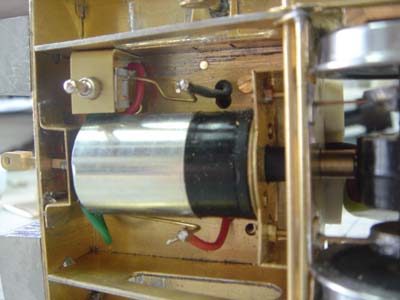

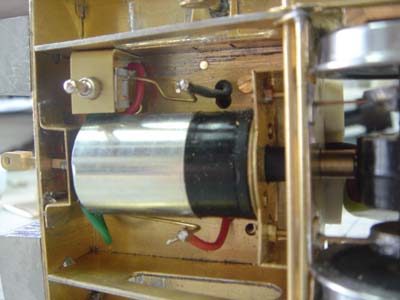

シャーシは、細かいパーツが多く、組立てに時間がかかりました。一番の難関は、ロッドを取り付けてスムーズに動くことです。途中で、大事なパーツが折れたりするアクシデントがあって、これを銀ロウづけでつないで、リカバしました。モータは、キャブの下に写真のように収まります。これは、ギアボックス内蔵のモータでとても静かに回ります。動輪軸のギアもウォームではなく、ベベルギアで、車輪を手で回すことができるし、惰行します。

少しできると、すぐに上ものをのせて、様子を見たくなりますね。ほとんど形になっています。でも、このあとの塗装に時間がかかります。

サイドのディテールです。逆転レバーとドレンコックのリンケージが斜めに伸びています。スプリングはドロップ製のダミィパーツ。でも、動輪は一応上下に動きますし(スプリングはありませんが)、前輪軸は、中央でシーソになっていますので、3点支持にはなります。

下部にはスペースはなく、ボイラの中にニッカドバッテリィ(7.2V)を入れました。それを、写真のように、モータへ導きます。小さな逆転スイッチを取り付けました。モータの左右にコードをハンダづけした部分がありますが、ここをクリップで挟んで、バッテリィの充電を行うことになります。

プライマを塗ったあと、吹き付け塗装をしました。タンクとキャブのフェンスは赤。あとは黒です。シャーシの中は、べたっとした塗装がしたかったので筆塗り。上部だけはピースコンを使って塗りました。この写真はまだ途中の段階です。完成は来月になるでしょう。続きは、来月のレポートで。

<他社からのレポート>

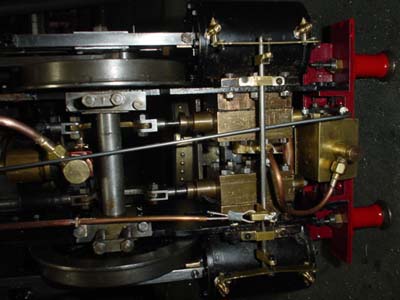

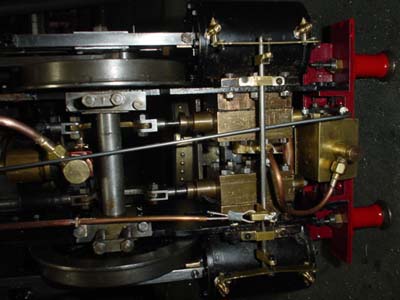

星野氏の3.5インチゲージのNettaです。1枚めの写真は、シリンダの前(写真右)にメカニカル・リュブリケータ(給油器)を取り付けたところで、そこへ、動輪からロッドが伸びて、これでリュブリケータのレバーを前後させるわけです。アクロバティックですね。裏側の様子というのは、なかなか見られないので、とても参考になります。

Netta、ほぼ完成でしょうか。残すところ塗装のみになりましたね。なんだか、星野氏の手にかかるとあっという間に完成してしまうようにお見受けしますが、でも、いろいろご苦労は多いことと思います。

こちらは、大阪の佐藤氏からいただいた写真で、東洋活性白土、協三の2号機(5インチ)を幼稚園で運転されたようです。これが今年の初運転だったとか。沢山お客さんが乗っていますね。もっとも、大人を20人(30人だったかな?)も乗せて牽引したことがある機関車ですので、これくらいは楽勝でしょう。

<イギリスより>

星野氏が1月にイギリスへ行かれました(毎年1月にはロンドンで模型ショーが開催されます)。写真は、7.25インチゲージのMoors Valley Railway。Waterlooから列車で2時間半のBournemouthの近くにあるミニチュア鉄道。1周が1kmもあるそうです。

もう1枚は、マンチェスタの科学博物館に展示されているガーラット。南アフリカで走っていたもので、3フィート6インチゲージ(日本の在来線と同じ)。製造はベイヤーピーコックだそうです。凄く大きそうですね。

今回のお土産です。1890年製のスチーブンス・モデル。アルコールで走るライブスチーム。ゲージは6cmくらいでしょうか。

そして、1955年バセット・ローク製のコンパウンド。BR仕様。これはゼンマイでOゲージです。

<雪が降る>

2/9のお昼頃に雪が降り始めました。3時間ほどであっという間に積雪15cmほどになりました。庭園は一面の雪景色。この冬では初めてのことです。

まずしなければならないのは、ロータリィ除雪車を出動させることです。役には立ちませんが、被写体にはなります。今回はボディに客車のものを使っています(載せ替え自在)。駅から少し出たところで、もう前に進めなくなりました。

ターンテーブルや機関庫の周辺ももう線路が見えません。まだまだ降っていますので、もっと積もりそうです。

結局20cmくらい積もりました。翌日は晴れましたし、気温も高いので、すぐに解けそうです。駅長の雪だるまが作られました。駅長より2倍くらい大きいものです。

<雪の蒸機その1>

雪だるまを作っている場合ではありません。雪景色の中で蒸気機関車を走らせよう、ということで、まずはKatieを出動させました。エンドレス線の上にあった雪を退けて、線路を出します。蒸気機関車は水には強いので、濡れても問題がありません。電気で動く機関車のように気を遣う必要がないのです。

10分ほどで圧力が上がり、快調に走りました。周囲の景色が良いので、眺めているだけで楽しいです。寒いですけれど。

給水塔の横で停車中。スチームがよく見えますから絵になりますね。この給水塔はアメリカンなタイプですから、ちょっと機関車と合いませんが、でも、Katie自体が、ややアメリカンなので、まあ良いとしましょう。ストラクチャの屋根に雪があると、それだけでリアルに見えます。

Katieはラジコンで運転をします。今回イギリスのプロポを少しいじってみて気づいたのですが、受信機もサーボも日本製のものとまったく同じ形で、コネクタも共通ですが、なんと、互換性がありませんでした。サーボが使えないのです。たぶん、信号のピッチなどが微妙に違うのでしょう。

「雪は百難隠す」なんていう諺はなかったでしょうか。こんな写真が撮れるのも、庭園鉄道の醍醐味です、と書いておきましょう。

Katieの走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<雪の蒸機その2>

さて、小さいライブスチームで大いに気を良くしたのか、なんと社長はそのあと本線の雪掻きに精を出し、Lady Madcapを出動させたのです。こういうのは、客観的に見て、「常軌を逸している」と正直思います。

でも、初めてのことですね。とても面白かった、というのが感想です。これも、電気機関車だったらやりません。屋根から雪解け水が落ちてくるし、びたびたになって走ることになります。大変快調な運転で、10周ほど楽しみました。

1月に作ったハンドポンプの試験になります。最初にボイラへ入れるのもすべてハンドポンプを使い、途中でも、インジェクタは使わず、全部ハンドポンプで給水を行いました。1度だけ、水槽の1/3くらいのお湯が戻ったことがあって、ボイラ圧が小さかったときだったので、チェックバルブの不調だと思います。あとは問題なく使えました。サドルタンクと繋がっていませんので、この水槽に水を注ぎながらハンドポンプを使います。

今回は、リュブリケータ(給油器)が不調でした。この運転のまえに分解掃除をしたのですが、上手く機能していません。レギュレータを開くと、リュブリケータのガラス管の中で泡立ちますし、水漏れもありました。もう一度分解して、組み立て直す必要がありそうです。これも、チェックバルブを一度整備する必要もあります。

Lady Madcapの走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<45mm線土木工事>

45mmゲージの新線ですが、今まではレンガを並べただけでした。春に向けて本格的な土木工事を始める計画ですが、まずは土を線路の両側に盛りつけました。まだ100kgほど土を入れただけで、最終的にはこの3倍くらい土を入れる予定です。

バラストも少しだけ撒いてみました。ホームセンタで買った細かい砂利です。これでも少しオーバ・スケールですが、でも、一気に良い感じになりました。植物が生えてくると、もっと自然になるでしょう。

<ダブルデッカ>

この2階建てトロリィは、日本橋の三越で何年かまえに買った置物です。木製でかなり重いものです(20kg以上あるはず)。鋳物の車輪が飾りで横に付いてますが、買ったときから割れていましたし、これでは線路は走れません。

そこで、その車輪は取り外し、2枚めの写真のように台車を取り付けました。車輪径が7cmくらいのもので、車軸がない(左右独立している)変わった台車です。

5cmほど高くなりましたので、バンパ(排除器というのかな?)を下げてバランスを取りました。でも、こんなに床が高いと、乗客は大変ですね。

動力がないので、自走はできませんが、勾配で走らせるとなかなか面白いです。人が乗ることも、強度的には可能ですが、重心が高いのでちょっと危険。動力のある貨車(オバケ)を作れば、走らせられますね。

<シェイ完成近づく!>

大阪の木内氏の工房から、完成に近づきつつあるシェイの写真が届きました。5インチゲージのミシカル#2、2気筒T型ボイラ機です。既に、木内氏のシェイ1号機が大活躍していますが、今度のシェイは、オイル焚き仕様で、キャブの後ろの水槽の上に、燃料タンクを載せています。そこが最大の違いです。

この機関車に使われている2気筒のエンジンは、佐藤氏が製作されたもので、これも何度かここで紹介しています。とても滑らかに動くものです。

この写真が後部のタンク。運転するときは、燃料タンクは邪魔になります(ボイラの焚口が見えない)。ですから、ここを取り外して運転をするように設計されています。下の水槽から、ハンドポンプのレバーが突き出ていますね。

2枚めは、前部サイドのアップ。この機関車はフレームがアルミで作られています。半径3mのカーブも曲がりますので、狭いところでも運転が可能です。

エンジン製作者の佐藤氏も立ち会われて、先日エア・テストが行われたそうです。とても快調に運転できたようです。いよいよ、あとは塗装を残すのみになりましたが、しかし、暖かい日でないと、吹付け塗装は無理とのこと。春が待ち遠しいですね。

<駅長の業務>

パスカル駅長は冬毛でもこもこです。庭を我がもの顔で走り回っています。この頃は、スターウォーズのロボット・R2-D2の物真似に挑戦しています。

駅長が物真似中の動画が、こちらにあります。

/☆Go Back☆/