MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

蒸気の予感がする

A Happy New Year!

/☆Go Back☆/

2008年になりました。なんだか、あっという間に時間が過ぎていきます。頑張って工作をしましょう。さて、前回予告したとおり、本年の課題を発表します。

1)動力車を2台増強する:2台とも蒸気機関車の予定。

2)蒸気機関車の整備:メンテナンスと改造。

3)無動力車を2台増強する:貨車と客車を1台ずつ。→貨車は特殊車両、客車はトレーラではなく乗客用の車両。

4)ストラクチャの充実。→モルタルの建物を2軒は建設したい。

5)ガレージ内ヤードおよび工場の整備→置き場所がなくなってきたことと、蒸機の整備のために必要。

6)庭園鉄道の本を発行。→久しぶりです。4冊めになりますが、7月発行の予定で進行中。

まず、1)の動力車ですが、うち1台は実はもう決まっていて、完成に近づいています。もう1台は、蒸気エンジンを動力としたトラムを自作したいと考えています(5インチでは初めて)。この2台で動力車は21号機にまでなりますね。もういい加減にしたらどうなのだ、の声もしますが、耳鳴りだと思います。2)の蒸気機関車の整備は、とにかく蒸機が増えたので、必然的に維持が大変になってしまったわけですね。特に古いものも多いので、あちこち直したい箇所が多数。少しずつ整備していきたいと思います。3)の無動力車ですが、ずっと構想していたものです。時間を見つけて作りたいです。特に客車はオープン・ディで活躍するでしょう。4)のストラクチャは、このところずっと課題に挙がっています。沿線の風景を楽しくしたいですね。5)のヤードと工場ですが、昨年も課題に挙がっていて、実現できなかったものです。いよいよ車両を線路の上にのせて格納できなくなっていますから、早急の改善が必要です。最後の6)の本は、久しぶりですね。これはもう動き出しているので、ほうっておいても(ってことはないですが)出ると思います。お楽しみに。

とにかく、2008年も弁天ヶ丘線で大いに楽しみたいと思います。いずれにしても、昨年に引き続き、蒸気機関車の年になることはまちがいないでしょう。オープンディも沢山予定されています。あなたのところへ招待状が行くかもしれませんよ(これは大袈裟に書いてみました。気にしないように……)。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」の方もよろしく。

<お正月初運転>

お正月は暖かい日が続きました。新年の初運転は、やはりAB20です。今や弁天ヶ丘線の顔といっても良い存在。しかし、ガレージ内の一番出口に近いところに、この列車がいるので、必然的に必ずこれが最初に出てくるだけです。まず、この工業列車で線路を一周し、線路や周辺の状態を確認します。ポイントマシンのスイッチを入れて回ったりもします。

日差しがクリアで綺麗です。気温は低いので長く遊んでいるわけにはいきませんが、庭掃除をしながら、少し運行する、というのが日常です。AB20は、今のところ不具合はなく、改造が必要な箇所もありません。オレンジのトレーラには、ブレーキが装備されていますが、滅多に使うことがありませんね。本線では、ブレーキが必要なほど高速で走らないからです。下り坂でも、機関車を低速にすれば、エンジンブレーキになり、充分な減速が可能です。

45mm新線の横、玄関の脇を通り抜けていきます。45mm線は、これから春に向かって土を入れたりして、ガーデニングをすることになるでしょう。

駅長は、冬は庭遊びが日課です。とても元気に走り回っています。ただ、鉄道に乗るのはあまり得意ではありません。駅長としてはまだまだ半人前です。

<45mmゲージ>

45mmゲージのコースは新線が昨年開通したので、エンドレスが2つになりました。小型のものは、新線が似合いますが、カーブが緩やかな方は、高速運転ができます。写真は、アスターのC12です。アルコール焚きで、スリップエキセントリックで前後進するレトロな構造です。アスターはガス焚きをなかなか採用しませんね。音の問題でしょうか。近頃はアメリカの大型ばかりになっているので購入する機会がありませんが。

もう1枚は、ワダ・ワークスのドックサイドです。この機関車が45mmライブスチームの入門でした。和田氏に初めてメールを書きました。最初はLGBの線路で走らせていましたが、直線からいきなり600mmRのカーブへ突っ込むと遠心力で倒れてしまったりして、スピードコントロールが難しかったことを覚えています。それくらいよく走る機関車です。作りも大変がっちりしています。

ラウンドハウスの新製品で、クリケッス・キャッスル(Criccieth Castle)という名のディーゼル機関車(DL)です。C型で、サイドロッド式。バッテリィを搭載していて、ラジコンで走ります。とても重く力が強いのですが、速度はゆっくりです。サウンド装置を内蔵しているので、エンジン音が出ますし、ラジコン操作でクラクションを鳴らすこともできます。どんな音かは、動画をご覧下さい。

クリケッス・キャッスルの走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

同じくラウンドハウスのキャリィ(Carrie)です。ラウンドハウスの機関車は、購入時に色を選ぶことができます。ちょうど、上のDLと同じ色(タン)になりました。両者とも、アウトサイド・フレームなので、45mmにも32mmにも簡単に切り換えることができるのも同じです。ガス焚きのライブスチーム。もちろん、これもラジコンで操作ができます。引っ張っているのは、LGBのサイドダンプカーです。脱線防止のために小石をウェイトに積んでいます。

キャリィの走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

前回ご紹介した、ラウンドハウスのシルバーレディ。快調に走ります。2枚めの写真に、キャブの屋根を横に開けているところが写っています。また、ラジコンの送信機もあります。ラジコンの場合、スロットルレバーが前後進切換えに、ホィールがレギュレータに、そして、もう1チャンネル、ボタンでドレン・コックか煙突排気かを切り換えます。イギリスのメーカがこの設定をしてくる、ということは、あちらでは、片手で送信を操作するときには、レギュレータではなく、リバース・バルブの方を操作するようです。レギュレータを動かさず、リバース・レバーでスタートや停止をするみたいです。やってみると、ちょっと音が違ってきますね。両方を操作するのがベストではありますが。

シルバーレディの走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<駅の門>

大晦日から元旦にかけては、このゲートを作っていました。1×1断面の木材を切って、木ネジや接着剤で組み立てたものです。イギリスの鉄道写真にあったものを参考にしました。実際には、鉄道を遮ったり、踏切の道路の方を遮ったり、という役目をするものです。右の支柱には、3方向に鉄板を取り付け、それらを地面に埋めて支えにしています。

サファイアに取り付けてあったランプをのせてみました。もう1枚は、後述する自作ランプをのせてあります。赤い反射板は自転車用のパーツです。

<アラカルト>

この頃、ガレージ内で蒸気機関車を整備のために、線路から下ろす機会が増えました。ヤードに余裕がないので、そうしないと入れ換えができないからです。大変重いので、1人で持ち上げるのは至難の業。そこで、線路の上に線路をのせ、この線路の上に機関車を上げてしまってから、カーブの線路を使って横に下ろす、という特殊線路を製作することにしました。「ディレーラ」か、それとも「オーバレーラ」とでも呼びましょうか。

線路の下から金ノコで切り込みを数カ所入れて、線路を下方向へ曲げます。それから、フライスで下面を削って尖らせます。補強のために、レールの間に帯板を溶接。また、切れ込みの部分も溶接しておきます。多くの機関車は、これでは勾配が強すぎて、フレームが当たってしまいますが、そんな場合でも、ちょっと持ち上げるだけで良いので、楽です。この線路の後ろに、カーブを連結して使います。

屋外でも、メインラインの途中に機関車をのせるような場合に使えますし、臨時の待避線を作ることも可能です。これは試作品で、もう一度、設計をし直して洗練したデザインで作成したいと考えています。工業用のトロッコ関係で、これと似た機構のものがあったと思いますが……。

さきほど、ゲートのところで登場したランプです。塩ビ管のT字ジョイント(200円くらい)で作りました。ライトの反射板は100円ショップのロートです。中には単2電池が1本入っています。このあと、黒く塗装しました。

イギリスの蒸気機関車にはヘッドライトがありません。弁天ヶ丘線でも、蒸機が夜に走ることはないので必要ありませんが、ちょっと付けてみるとなかなか格好良いです。赤いアクリル板を入れれば、カブースに載せて、尾灯になります。こんなちょっと軽めの工作も楽しいものです。

だいぶ昔に自作したナベトロです。しばらくなにかに埋もれて行方不明でした。量産型としてデザインしたのですが、このあと、RonR社のナベトロを4両購入したため、こちらは日の目を見ませんでした。大きさとしてはかなり小さいですが、写真のように人が押す大きさではグッド。

<初スチーム>

今年の初スチームは1/4(スケールではなく1月4日の意)になりました。どれにしようかと迷いましたが、やはり17号機Jackでしょう。この頃は、初めは太平炭で火をつけ、走り始めてからウェールズ炭に切り換える使い方をしています。今回の運転もまったく異常なし。寒くなったせいでしょうか、インジェクタも快調でした。

社長が運転しているところの写真は珍しいですね。変な帽子を被っておりますが、撮影用ではなく、寒いので耳当てのあるものにしているだけです。ゴーグルは、ウェールズ炭になってからは必要がなくなりました(ライブの初心者はゴーグルをおすすめします)。

いやあ、楽しいですね。この機関車に似合う客車か貨車を作ってやりたいなと思い、候補を探しています。

Jackの走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<レディ・マドキャップ>

その翌日には、13号機Lady Madcapを走らせました。久しぶりでしたので、前日にガレージから出して整備をしました。1枚めはそのときの様子。この機関車とJackは、ともにハンスレットというメーカの機関車のモデルです。雰囲気がとても似ています。一番の特徴は、煙突とその下の煙室の形状。それから、傾斜したシリンダ。アウトサイドフレーム。どちらも大きさも同じくらいです。

ウェールズ炭では初めての運転になります。豪快に走りました。今回の運転の主目的は、2機ある左右のインジェクタのうち、どちらが調子が悪いかを見極めること。悪い方のインジェクタの代わりに、ハンドポンプを取り付ける改造を計画しているからです。

夏の運転では、インジェクタが2機ともうまく動かず、運転を中断することが過去にありました。本機は、軸動ポンプもハンドポンプもないからです。しかし、今日は絶好調。インジェクタは両方ともよく働きます。やはり寒いときはインジェクタが良いのですね。左右で、右の方がちょっと調子が良いようには感じました。でも、圧力によって使い分ける設定がされている可能性もあるので一概にいえません。

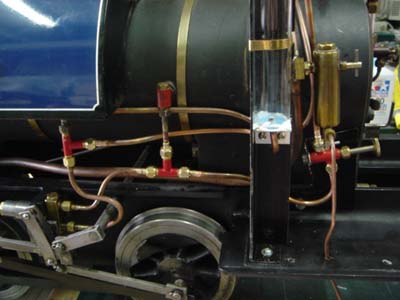

2枚めの写真は、この機関車のリュブリケータ(給油器)です。変な機構のもので、よくわからなかったのですが、Stan Bray氏の本「Model and Miniature Locomotive Construction」に図入りで紹介されていました。hydrostatic lubricatorあるいはsight glass lubricatorというものだそうです。蒸気圧をオイルタンクにかけ、水で満たされているガラス管の中を、コックで量を調節して少しずつオイルを上昇させます。そのオイルが左右のシリンダへ別々に送るようになっています。置換式に、わかりやすい調節機構を付けたようなものですね。渡邊精一氏の本には、「見送り給油器」と訳されていました。ガラス管の中には塩水を入れる(たぶん比重の問題)と書いてありました。今まで、そうとは知らず、下のバルブをかなり開けて使っていました。どうも油が最初に吹き出しすぎだな、と不思議に思っていたのです。給油器は、一度分解して、中を掃除して改めて使用する予定。塩水を入れるかどうかは思案中です。

さて、その給油器の前にちょっとしたスペースがあいています。オイルを送る細い管が下の方を通っていますが、深さ9cmくらいまではなにもありません。ここに水槽を作り、その中にハンドポンプを設置しよう、と思い立ちました。というのも、Ajaxに取り付けるために購入したハンドポンプは、1/2インチ径のもので少し小さめです。テンダに載せて給水するのであれば、もっと大きなポンプを使いたいところ。今回インジェクタの調子も良かったので、ハンドポンプは文字通り緊急用として搭載する方向になりました。サドルタンクから水を引くこともなく、この小さな水槽は独立して作ります。

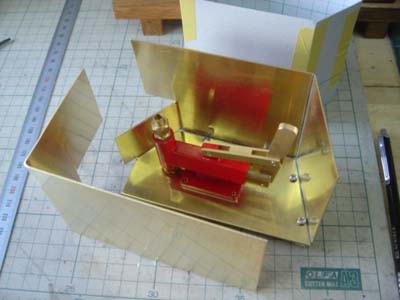

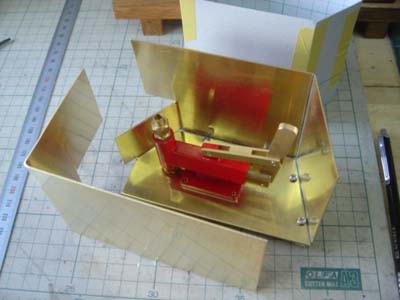

写真が真鍮板で水槽を作っているところ。ハンドポンプを動かすわけですから、丈夫に作る必要があります。底板は1.5mm厚、側板は0.8mm厚です。奥に見えるのは、確認のためにボール紙で作ったモックアップ。

これがタンクを仮設置したときの写真です。底に赤いハンドポンプが見えます。ここからパイプを伸ばして、すぐ前のインジェクタのユニオンを繋ぎ替えて使えるようにします。

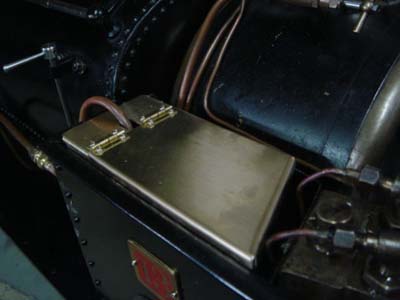

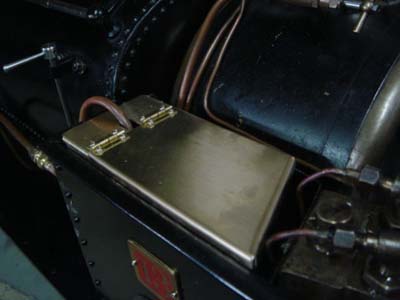

もう1枚の写真が、蓋ができたところ。この蓋を上に開けて、ハンドポンプのレバーにパイプを差し入れて、ポンプを使うことになります。タンクは黒く塗装をする予定でしたが、こうしてセットしてみると、真鍮のままでも雰囲気が似合っているな、と思い直し、しばらくはこのまま使用することにしました。

こちらは、ハンドポンプを付けるまえの写真。このアングルが格好良いですね。ハンスレットのサドルタンクはイギリス・ナロー独特の雰囲気があってとても好みです。同じ機関車があと2台くらい欲しいです(笑)。黒い塗装にひびが入って、剥がれているところがあるので、そのうちきちんと直したいところです。

Lady Madcapの走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<サファイアの改造>

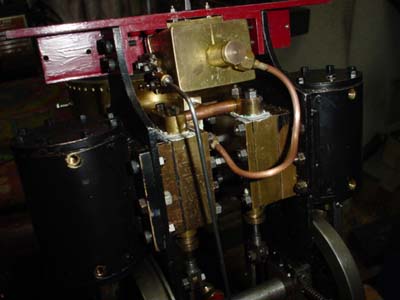

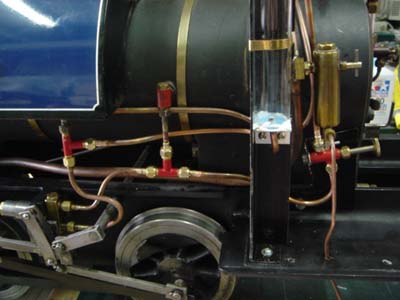

こちらは8号機サファイア(Sapphire)です。この頃、少々陰が薄くなっていますが、弁天ヶ丘線を初めて走った蒸機です。走行距離もこれが一番のはず。入線して4年になりますね。さて、写真は、クロスヘッド・ポンプのためのコックです。サドルタンクから水を落とすところにこれがあります。この水をクロスヘッド・ポンプに入れ、出てきた水をボイラへ送ります。このコックを開けているうちは良いですが、これを閉めると、水は出ません。するとポンプが引いても水は入らない。つまりポンプ内は真空になろうとして、抵抗が大きくなります。普通は、この種のポンプでは、水は常に送るようにし、その代わり、ボイラへ入れる手前でタンクへ戻すリターン配管を設けます。そこにコックを付けて調節するのが普通です。抵抗が大きいせいか、ときどきポンプが変な音を立てます。位置がずれることもありました。

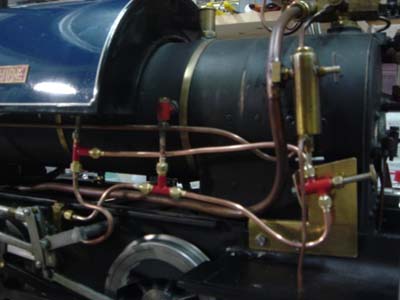

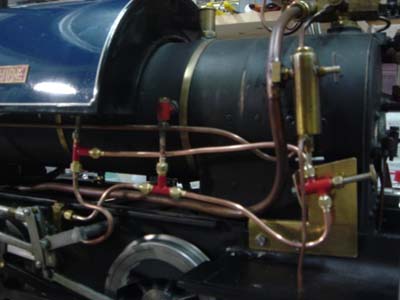

というわけで、リターンの配管をしました。T字ジョイントを2つ使います。右へ大きく迂回しているのがリターンのパイプで、そこにコックを移設しました。キャブにある方が運転しながらの操作が楽だからです。コックは同じものを使いますので、T字ジョイントを自作すれば、パイプだけで改造できますね。当初は、ここまでのつもりでした。ところが……。

リターンの水が見えるようにできたら、ポンプの稼働が確認できて便利です。また、サドルタンクの水位がわかったら、これも便利ですね。そこで、透明のシリンダを立て、リターンの水をここに注ぎ入れるようにしました。透明管は、ホームセンタで買ったアクリルのパイプです。アルミのアングルを立てて固定しました。

アクリルパイプの底にはアクリル板を接着。また、真鍮板にパイプを銀ロウ付けしたものを作り、これを底板の下から当てます。パイプは穴の中にいれますが、底板と真鍮板の間にバスコークを挟んでシールします。これで防水はばっちり。サドルタンクなので、水位が高くなります。キャブ前面の窓から見えるとみっともないのですが、ぎりぎり大丈夫でした。

こちらが、キャブを取り付けたあとの様子。このようにコーナに透明シリンダが立ちます。一応簡単な上蓋も付けました。

キャブを取り付けると改造した配管はすべて隠れてしまいます。サイドにあったコックがなくなってむしろすっきりしましたね。今回の改造で1つ不便になるのは、サドルタンクに水が残っていると、クロスヘッドポンプの隙間から、少しずつ水が漏れる、ということ。ですから、運転が終わったあとは、タンクの水を抜かなければなりません(大したことはないのですが)。

<他社からのレポート>

日本天蛙鉄道さんからいただきました新春運行の様子。車両も周辺設備も整ってきましたね。本社前駅や東仮乗降所などの駅名が読めます。これから自宅を建てようという方は、周囲が巡れるように考えておいた方が良いかもしれませんね。

こちらの新春運行は、いなぎ軽便鉄道さんです。またも編成替えをしていますね。

もう1枚、 佐藤氏の工房。4-4-0ワシントンが少しずつ組上がってきています。この煙突は本当に歪みのない綺麗な出来ですね。キャブもできました。あとは、ロッド類がまだみたいです。今年はついに走らせることができるのではないでしょうか。先日のオープン・ディで弁天ヶ丘線のカーブを曲がれるか確かめられていましたので、期待しております。

こちらは、星野氏からの年賀メールです。ご自慢のおもちゃが並んでいます。どの機関車も可愛いプロポーションです。Oゲージの信号機は、先日弁天ヶ丘線に設置されたものと似ています。

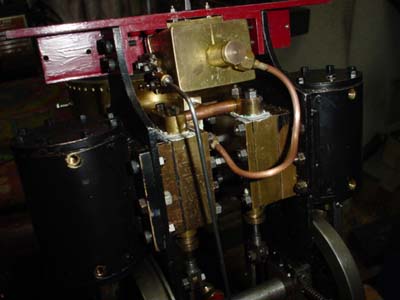

もう1枚は、星野氏が最近製作中の3.5インチのNettaのシリンダの下。滅多に見られない写真です。このように、シリンダのバルブがフレームの内側にあるのです。今回は給油器を作られて前梁の下に取り付けられています。仕掛品だったため図面が無く、すべて現物合わせで作られているそうですが、かなり大変だと想像します。「エンジンへの蒸気給気ヘッダが曲芸のようです」とのこと。この機関車も春頃には初運転の予定だとか。

こちらは須藤氏からいただいた写真です。千葉の石川氏邸レイアウトで恒例の「新年運転会」が行われ、そのときの風景。まず、関根氏のシェイが4トラックとなって登場しています。これは凄い。運転者が乗るテンダに駆動輪があったら、機関車がもう1台いるようなものです。パワーが倍増で急勾配にも強いことでしょう。このシェイは5インチにも3.5インチにもなるのです(写真は3.5インチ)。

もう1枚は3台の小型タンク。左から星野氏のエドワード・トーマス、須藤氏のジュリエット、そして星野氏のモーリー。3.5インチの小型機関車は持ち上げるのも簡単で取り回しがとても楽です。人を乗せて走る最小限の大きさで、個人でライブを楽しむには絶好ですね。写真でもわかるように、一番左の機関車がナローゲージのため、線路を同じにするとスケールが違って、大きくなるわけです。どれもかなり年代物のようですが、須藤氏のジュリエットは70年まえに製作されたものだとか。

<駅長および職員の活動>

駅長も就任して既に2年半。もうベテランといえばベテラン。一番の仕事は、カメラを向けられたときにじっとしていることです。1枚めの写真は奥にクリケッス・キャッスルが見えます。もう1枚は、年末に建設された機関庫の前で見返りポーズ。

こちらも弁天ヶ丘線の職員たち。のんた君もブライスも、JAMコンベンションなどに何度か出張しています。山茶花の下、アーチ橋にて。

<今年も邁進しましょう!>

信号機とゲートが完成して、駅らしくなりました。今年は、弁天ヶ丘線にどんな楽しみが訪れるでしょう。

/☆Go Back☆/