MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

余韻の12月

/☆Go Back☆/

2007年も終わろうとしています。振り返ってみると、今年は本当に面白くて楽しい1年でした。嫌な思いをすることもなく、良いことばかりがあったように思います。これからも、こんな状態が続いたら良いな、と……。日々精進しましょう。

さて、年始に挙げた2007年の課題は、以下のようなものでした。それぞれ、成績を最後につけてみました。

1)動力車を2台増強する:2台とも蒸気機関車の予定。→◎

2)無動力車を2台増強する:貨車か客車かは未定。→△

3)45mm線を拡張する:円形ではない、エンドレスをどこかに設置。→◎

4)JAMコンベンションに参加。→◎

5)日工大ミニ鉄道フェスティバルに参加。→◎

6)ストラクチャ工事:モルタル製の建築物を2軒は作りたい。→◎

7)広報活動:講演会か、発行物か、それとも……。→○

8)2B1(45mmゲージのライブスチーム)を完成させる。→△

9)ガレージ内のヤードの整備。→×

まず、1)の動力車は、蒸機2台の予定が、なんと倍の4台増強(Koppel、Baltic、Ajax、Jack)になりました。これに時間を取られたこともあって、2)や8)や9)ができなかったように分析できます。2)が△なのは、運転トレーラの改造をしたからですし、8)が△なのは、スチームトラムを自作したからです。ストラクチャとしては、ターンテーブルやモルタルの建物に加え、今月ご報告のとおり、機関庫と信号機を建造しました。7)が○なのは、発行は来年になりますが、庭園鉄道の本の出版に向けて動き出したからです(既に編集作業を開始しています)。

ということで、「まあまあ」だったのではないでしょうか。社長としては、ポイントマシンの設置位置を移動したり、けっこう地道な改善をしたつもりですし、ライブスチームのノウハウもかなり蓄積されてきたと思いますので、満足のいく内容だったと自己評価しています。来年の課題は、来月に発表したいと思います。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<働くAB20>

12号機AB20は最近は単機で運行することが多くなりました。非常に実用性が高いためです。保線のために路線を見回るときや、ポイントマシンのチェックをしたりするときも、この列車を使います。写真は、荷物を運んでいるところで、1枚めはコンクリートブロックを、2枚めは落ち葉を集めたゴミ袋を運搬中。庭園鉄道って役に立ちますね!(強調)

AB20がゴミ袋を運搬中の動画がこちらにあります。

<小さなライブスチーム>

45mmゲージの機関車も日に日に増えています。前回ご報告したAileenですが、イギリスの小さなメーカの製品だったことが判明しました。もう今は製造されていないようです。この手の小さい機関車はイギリスには製品が本当に多いですね。

黒いCharlesは、もう何度めかの運転。これは走らせるまえの撮影で、実際には、小さなワゴンを引かないと走れません。ラジコンのバッテリィがそちらに載っているためです。メインロッドが目立つので、走っていると忙しそうです。

ラウンドハウスの新製品、Silver Ladyです。これは、同社でヒット作になったLady Anneの豪華版のような製品で、25周年記念で製造されたもののようです。形は同じでも、随所に設計変更されていて、ロッドなどもきっちり作られています。ちなみに、0-6-0型で、中間動輪はフランジレスです。アウトサイドフレームのため、ゲージは32mmにも45mmにも対応。写真では32mmで走っています。

後ろから見たところ、左側に圧力計と水面計があります。ブタンガスが燃料で、圧力があるボイラへ、ハンドスプレィ(付属品)を利用した給水も可能です。

特記すべきは、シリンダのドレン排気を再現している点です。これは、通常、煙突へ排気される蒸気をシリンダの下へ導くだけの機構ですが、この切換のためにサーボを使い、ラジコンは3チャンネルになります。写真が、ドレンを吐きながら走っているところで、なかなかリアルで雰囲気が良いです。音も変わるので、実感的です。2枚めの写真が、裏側の機構。もちろん、シリンダから本当に排気しているわけではありません。このドレン再現は、最近の雑誌にときどき取り上げられていますから、トレンドなのかも。

シルバーレディの走行中の動画が、こちらとこちらとこちらにあります。

ネームプレートは緑に塗って貼り付けました。楕円形で黒いのはラウンドハウスのメーカーズプレート。最後の写真は、新線を走っているところで、このときには、45mmに改軌してあります。非常に出来の良い機関車だと感心しました。

<久しぶりSapphire>

8号機Sapphireは久しぶりですね。今年は蒸気機関車が多数増えましたので、少し影が薄くなったかも。ウェールズ炭での運転は今回が初めてです。

いつもどおり快調だったのですが、途中で変な音がし始めて、点検をしたところ、クロスヘッド・ポンプでした。一度直したところですね。また軸がずれたようです。どうも、この機関車はここがネックのような気がします。このポンプには、いわゆるリターンの配管がありません。水タンクからポンプへいくパイプの途中にバルブがあって、これを閉めると動いているポンプ内では真空になり、余計な力がかかってしまうわけです。たぶん、軸がずれる原因はこれだと思います。リターンの配管を作ってやろうか、と思案しています。

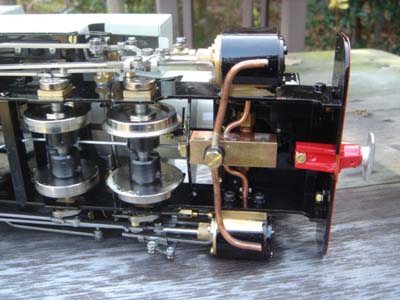

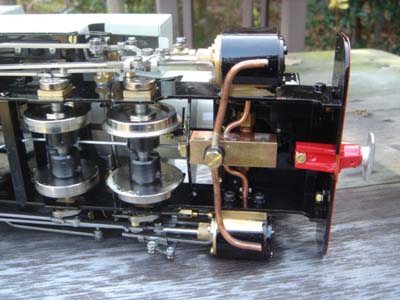

<Ajaxへの道>

18号機Ajaxは、前回、水面計が腐食して折れてしまったことを書きました。もう復帰は絶望かと思われましたが、折れた金具の根本はなんとか取り出しました。気を取り直して、イギリスから水面計のパーツを取り寄せ(なんと注文したら1週間で届きました)、修理をすることに。写真の1枚めが、新旧のパーツ。ボイラの穴のネジが同じですが、ガラスの太さや、その他の配管の径が違います。

無事に取り付けられたところが2枚めの写真です。下側の排水のパイプは新調しました。

圧力計も新しいものを取り付けました。パイプもすべて新調。パーツ代がかかっています。これで走らなかったら、元が取れませんね(笑)。

さっそく試運転。なんとか無事に走りました。ただ、新しい蒸気漏れ(軽微ですが)が見つかりましたので、また修理は必要です。今度は、星野氏に教えてもらったマフラ修理用耐熱パテを使ってみようと思います。

調子良く走っていたのですが、ポイントで脱線。復帰して、もう1周回ってきたら、同じところでまた脱線しました。変だな、と下を覗いてみると、ドレンコックが破損していました。最初にこの機関車が来たときも、ドレンコックが折れていました。また同じ箇所です。だいたい、レールからドレンコックまで、クリアランスが3mmほどしかありません。脱線したのは、サスが弱くなっていたのか、車高が下がっていたためでした。ドレンコックを操作するバーがレールと接触したのです。

ドレンコックは4つセットで購入してあったので、2つ残りがありました。これを使ってすぐに修理。翌日、また運転をしました。前輪のバネを固く締めて、車高も少し上げました。ポイントでは速度を落とし、慎重に通過します。

この日は脱線もなく、メインラインを10周ほど走りました。今までで一番快調です(蒸気漏れはありますが)。

ボイラへの給水は、軸動ポンプが充分に働いていることが確認できました(水面計が新しくなって初めてわかりました)。直したインジェクタも大丈夫そうです。ハンドポンプを付ける予定でしたが、これ以上、資金を投入するのも惜しいので、購入したハンドポンプは、13号機Lady Madcapへ回そうかな、と考えています。

煙室のトビラを開けて掃除をしています。この機関車にはスーパ・ヒータがあります。ブロアノズルが変わっていて、リング状のパイプに開けた3つの小さな穴から吹き出します。音がほとんど聞こえません。こんなに静かなブロアは初めてです。

その後、軸受けを支える金具の部分にワッシャを挟めば、さらに車高が上げられることを、同じAjaxをお持ちの木内氏から教えていただきました。これも今度試してみましょう。ちなみに、木内氏のAjaxは、シリンダの下にドレン・コックをガードする金属カバーが取り付けられています。

いずれにしても、Ajaxの修理は、一段落です。

Ajaxを運転中の動画がこちらにあります。

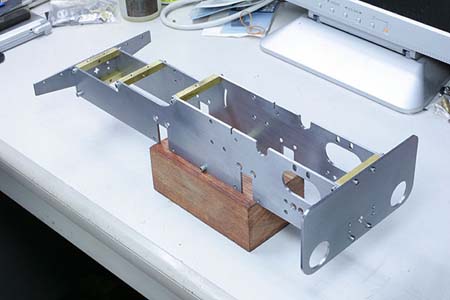

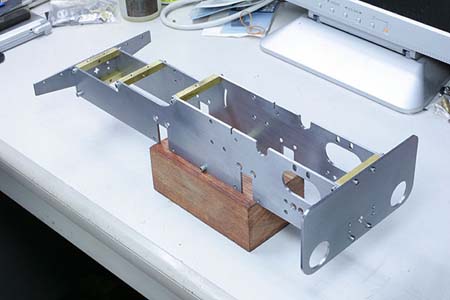

<機関庫の建設>

ヤードをここに作ることは当初からの計画のとおりです。今年は、念願のターンテーブルを作りましたので、その奥に機関庫を作るための工事を始めました。構造は木造で2線式。大きさは、間口が1mほど。奥行きは1.2mくらいです。機関車が2台入ります。

ホームセンタで木材を購入し、丸ノコで切って、木ネジで組み立てていきます。例によって、設計図というものはなく、だいたいのスケッチに大きさを書き込んだ程度。あとは、現物合わせで進めます。屋根はベニア。母屋と接して建つことになるので、屋根は一部切り欠きがあります。前後と左右の柱は金具を使ってつなぎました。これは、あとから部分的に取り外すことができるようにするためです。ものが大きいので、こうしておくと、将来の改造工事が楽だろう、という配慮です。

骨組みと屋根が出来上がったところで、ペンキを塗りました。常に屋外にあるので、風雨に曝されます。木材はペンキを塗っておいても、風化するでしょう。特に、集成材は弱いので、刷毛でべったりと厚く塗装します。

もうこの状態で、1人では持ち運べない(重くはありませんが、大きいので持てません)ため、手伝ってもらって、所定の位置にセットしました。機関庫のすぐ手前に、一番古い小さなターンテーブル(テレビ台を利用したもの)がありますが、この基礎のベニアはもうぼろぼろです。もう一方の線路の下には、雨水の排水口の格子があります。周囲は玉砂利が敷かれています。

Sapphireを入れてみました。高さが50cm、幅38cmくらいまでなら入ります。パンタグラフがある車両は無理でしょう。やはり、蒸気機関車が似合います(といって、Jackは入りませんが)。

ドアが付きました。ベニア板の両側に角材を張り付けたものです。本当は、片側で両開きで4枚にすべきですが、便利さを優先しました。また、正面の梁に、ネームプレートが付きました。文字のアルファベットは、ハンズで購入した鋳物です。それを黒く塗装したアルミの帯板にエポキシで接着しました。

ガレージ2階の書斎の窓から見るとこんなふうです。玄関のまえに、モルタルのストラクチャが1軒建っています。それに比べると大きいことがわかります。白い柵は、位置を変更する予定です。周囲の整備もぼちぼちと進むでしょう。

<鉄道博物館視察>

埼玉の大宮にできた鉄道博物館に見学にいきました。地元の井上昭雄氏と星野公男氏にご案内いただきました。平日にもかかわらず大変賑わっていて、やはり鉄道がブームなのかな、と感じられました。

屋内にこれだけの数の実車を展示する博物館は、日本にはこれまでなかったと思います。ちょっとヨークの博物館を連想させます(あそこまでの規模ではありませんが)。

残念ながら、あまり実車を見る機会がないし、どれがどんな由来があるのかも、知らないのです。どちらかというと、博物館の建物に目が行きました。大空間を支える天井の構造とか。

模型が少し少ないのが残念でした(倉庫に沢山ありましたね)。写真は、木造らしきラッセル車ですが、前後対称です。たしかに、こうすればターンテーブルがなくても使えますね。

<他社からのレポート>

星野氏から届いた写真を2枚。茨城県下館(筑西市)の広瀬氏宅にある5インチの庭園鉄道です。そこを走っているのは、星野氏の電車。タミヤのギアボックスと電池で走行します。なかなか風景にマッチしているのではないでしょうか。海外の人に受けそうな日本的な写真です。

もう1枚は、ターンテーブルにのった関根氏のシェイですね。大きな給水塔があります。これは実用的な感じです。

1枚めは、須藤氏からいただいた写真。ドゴービルの1/13.5スケールで、石炭炊きのライブスチームを作られています。フランスのサイトにあった図面を、45mmから56mmに広げています。5インチと3.5インチのデュアルゲージのレイアウトでトレーラを引かせて、運転をしようという計画だとか。

そして、佐藤氏からは、ワシントン4-4-0のレギュレータのパーツの写真が届きました。主要なものができて、これからは細かい部品を作っていく段階なのでしょうか。楽しみですね。

<腕木信号機修理>

腕機信号機は、現在3機設置されていますが、メガネと羽根の部分はベニア板で作られています。いずれも、1年以上も経つと、劣化して捲れてしまうため、耐久性に問題がありました。これまで、3機とも1度は作り直して交換しています。そこで、今回は金属でこの部分を作ることにしました。まず2機を同時に作ります。材料はアルミです。メガネの部分が厚さ1.5mm、羽根は1mmの板を使いました。形と大きさは、以前のものとまったく同じです。

塗装をし終わり、完成したところです。金属で作ると、やや時間がかかりますが、アルミならば比較的簡単ですし、耐久性としても問題がないと思われます。2枚めの写真は交換をしたあと。地面に置いてあるのが、取り外した古い方です。

<シグナル・ブリッジ>

アルミ板を購入したので、ついでに信号機を4つ作ることにしました。これは、ガレージ駅のブリッジの上に立てるためのものです。したがって、バランスを取るため、少し小さめにしました。アルミの板厚はメガネ部1.5mm、羽根1mmで、上の標準信号機と同じです。

梯子の部分もすべてアルミのアングルと帯板材で作りました。ポールの頂上の球は、100円で売っていた飾り(陶器製)です。未塗装ですが、ブリッジの上に置いて写真を撮りました。

こちらが、塗装後。本線が一番左です(黄色は予告信号のつもり)。中央と右は、2番線と3番線の信号。現在、本線だけが青信号になっています。今のところ飾りなので、動かすつもりはありませんが、もちろん、動くようにすることは難しくないでしょう。

駅らしくなりましたね。

<駅長>

駅長です。この頃、列車に乗る練習をしていますが、恐がりなので、じっとしていられません。機関庫の工事のときに記念に1枚。また、2枚めは、社長グッズとして試作されたパスカル人形(陶器のブタの置物を再塗装)。

<今年も終わり>

今のところは穏やかな冬です。雪はまだ降りません。さて、大晦日もこつこつと工作をして、新しい良い年を迎えましょう。

/☆Go Back☆/