MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

輝かしき11月

/☆Go Back☆/

すっかり樹の色が変わり、木枯らしの日が増えつつあります。朝晩は寒くなりました。しかし、まだまだ庭園鉄道の季節。実は毎年11月は日差しも暖かく、庭で遊ぶには最適のシーズンなのです。この時期に合わせて庭園鉄道に乗りにこられるお客様も多く、欠伸軽便鉄道は大繁盛の毎日です。

運行が多くなれば、その分、整備・保守に時間が費やされ、その反動で工作はこれといって進みません。したがって、今回は、珍しく「乗って楽しむ庭園鉄道」の写真が満載です。

今月のトップの写真は、平岡幸三氏に17号機Jackを運転していただいたときのもの。平岡氏の来訪は2回めです。急カーブに急勾配、それに家や樹木などの障害物を縫うように走る弁天ヶ丘線は、本線を1周するだけで、普通のコース何周分も疲れます。「スリルがあって面白い」という評価をいただきましたが、VIPが運転されるときは、関係者(社長1人ですが)はどきどきものです。スペシャル・オープンディの模様はのちほど……。

平岡氏の本について、ブログなどでもよく取り上げているため、今まで鉄道模型を手にしたことがないという方が数名から、「平岡氏のライブの本を買って読んだ」というメールをいただきました。すぐに製作することは少々無理かもしれませんが、氏の本を読むことで伝わる工作魂がそのコンテンツであり、それを感じるだけでも素晴らしいと思います。高い本ですが、広く誰にでも価値があるものと思います。そういえば、スペシャル・オープンディにいらっしゃっていた平岡氏が、雑誌を手にされていて、「本ほど安いものはありませんよ」とおっしゃっていました。まさにそのとおりですね。

アメリカのTrevor Heath氏からメールをいただきました。彼の運営するサイト「Live Steaming」をご紹介しておきます。模型だけでなく、実車の写真も沢山あります。その中のNewsに、欠伸軽便も紹介されていました。Heath氏に、「我が庭園鉄道にMr. Hiraokaが来た」と自慢しておきました。

もう1つニュースを。本レポートを多少ダイジェストにして(そのかわり、少し内容を加え)出版したものが、「ミニチュア庭園鉄道1〜3」として本になっています(発行元は中央公論新社)が、このたび、その続編の出版が決まりました。2008年の夏頃に1冊、また、2009年の夏頃に1冊、というスケジュールです(発行元は講談社)。お楽しみに……。

本レポートの「他社からのレポート」では、メールでお送りいただいた写真を掲載しています。自分の庭園鉄道を取り上げて欲しいという方は、メールで写真をお送り下さい(HPや掲示板にアップされた写真を勝手に使うことはできませんので)。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<18号機Ajax>

18号機Ajaxはその後も修理をしてはスチームアップして試運転、という繰り返しです。具合が悪そうなところを直そうとすると、劣化した部品が壊れたりして、どんどん傷が深まる感じです(笑)。圧力計を修理し、汽笛を取り外して試運転をしましたが、どうも調子が上がりません。蒸気漏れかと思い、方々をチェックしましたが、どうもウェールズ炭が上手く燃えていないようです。そこで、太平炭に戻して運転したところ、あっさり快調に走りました。ウェールズ炭の場合はブロアを使った方が良さそうです。

ところが、今度は水面計が不調。どうも金具の部分で錆でも詰まっているようです。まずは上の金具を取り外して掃除をしました。かなり茶色い物質が詰まっていました。

この写真は、太平炭で上手く走っているときのもの。ハンドポンプがありません(ありましたが、壊れていたので取り外しました)から、給水は軸動ポンプとインジェクタです。インジェクタは前回配管をなんとか直しましたが、チェックバルブが今一つです。軸動ポンプはリターンがあるし、働いているようですが、水面計が不調のためよくわかりません。また、配管を直した圧力計も、途中から針が上がらないみたいで、安全弁が吹いてようやく圧力上昇がわかったことがありました。やはりパーツを取り替える必要があります。

そういうわけで、チェックバルブや圧力計をイギリスへ発注しました。2週間後にこれが届いたので、まず水面計の下の金具も取り外して掃除をしようと思いました。ところが、左へ回そうとしたら、一部がぽろっと折れてしまい、さらに、取り外そうとしたところ、ボイラにネジを残して根本で完全に折れてしまいました。真鍮製だと思いますが、こんなに脆く劣化するものでしょうか。中は錆のような固まりで満たされていました。ボイラ側に残ったネジは四苦八苦してなんとか取り外しましたが、まだ道のりは長いですね(わりとそれを楽しんでいるわけですが)。また、快調に走るところが見られるでしょうか……。

掲示板にこの報告をしたところ、その腐食は電蝕ではないか、というアドバイスをいただきました。鉄ボイラでも、実は錆よりも電蝕の方が問題だ、というくらいだそうです。違う金属が触れていると起こるわけですね。今回はボイラが銅で、フィッティングが真鍮です。たいてい、この組合せだと思いますが……。なにか防止する方法はあるのでしょうか。とにかく、「真鍮やステンレスだから大丈夫」というわけでもない、ということのようです。

<新たな主力機、DB81とJack>

欠伸軽便に移籍後19号機となった頸城DB81は絶好調です。1枚めは夕暮れでライトをつけているところ。このほか、トラックのようなホーンも鳴ります。特徴としては、電圧を切っても2mほど惰走することで、急停止したいときはブレーキ(モータ配線をショートさせる電磁ブレーキ)を使うことです。ギアダウンとチェーン駆動の音が心地良いです。

2枚めは、蒸気機関車の運転に使っている乗用トレーラと、2人乗りのボギィ客車を引いています。これで、大人3人を乗せて軽く走れます。オーバハングが大きいので、連結するバーを少し長くしないと、半径2mのヤードではトレーラが脱線することがありました。こんな大きな機関車は、今まで弁天ヶ丘線にはなかったわけです。

ガレージ駅で待機するDB81。後ろのボンネットのハッチが跳ね上がっていますが、この中にコントローラがありますので、運転する場合は常にこの状態です。

もう1台の主力機は17号機のJack。こちらの運転には、乗用トレーラに水タンクを載せる必要があるため、この写真のように、汎用トレーラを仮に使用していました。タッパの水タンクと、石炭のバケツを載せ、運転士はそれらを足の間に挟むように乗るわけです。写真では、その後ろに、さきほどのDB81の運転トレーラが連結されています(シートの部分が客車になっている)。こうすると、乗客を1人後ろに乗せて、2人でJackを楽しめます。

少なくとも、弁天ヶ丘線に在籍する蒸気機関車の中では、Jackが一番運転が楽です。力に余裕がありますし、レギュレータ操作による出力の反応もスムースです。石炭はウェールズ炭でも、太平炭でも大丈夫ですが、ウェールズ炭に少し太平炭を混ぜるくらいが簡単で良いかもしれません。もう、だいぶ走りましたので、エンジンも慣れてきたでしょうか。

<井上氏からの荷物>

11月の初めに、井上昭雄氏から荷物が宅配便で届きました。ダンボール箱で7箱もありました。ゲートからガレージまでは、AB10の列車が運びました。大きな荷物のときには、ときどき庭園鉄道が役に立ちます。

荷物の中身は、古い模型エンジンで、その数は50機以上。戦前のものから30年くらいまえのものまで、グローエンジン、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン、2サイクルも4サイクルもあり、また、水平対向、2気筒、4気筒、星形では3気筒、5気筒、ロータリィもあります。製品化されていない試作品も幾つかあって、非常に珍しい貴重な品々です。いずれも新品ではなく、回した跡があります。この時代は、グロー燃料がひまし油だったこともあり、錆は出ていません。状態はとても良いと思います。今でも油を差したら、すぐにでも回すことができるでしょう。

細かいエンジンは、このようにジャンクみたいに箱に入っていますが、よくよく見ると、とても珍しいものが沢山。イグニッション装置がついたものはガソリンエンジン、2枚めの左にあるのは船外エンジンです。このほか、木製プロペラが30本以上、真空管の送信機や受信機、エスケープ、サーボ、さらにCO2エンジンも多数。とにかく、夢のような宝箱状態でした。

鉄道関係のものも少しあり、たとえば、CO2エンジンで動くOゲージの機関車や、圧縮空気で動く5インチゲージの機関車などもあります。さらに、昭和7年頃の「子供の科学」誌、1930年代の「MODEL ENGINEER」誌1年分、ブリキのおもちゃも幾つか含まれていました。現在、あまりの多さにまったく整理がついていませんが、おいおい、ご紹介していきたいと思います。

<秋のオープンディ>

10月下旬から11月にかけて、オープンディが何日か開催されました。大勢をご招待した日もありますし、少数のプライベートな日(よしもとばななさん一家の日とか)もありました。何枚か写真をご紹介します。ゲストに撮っていただいた写真も含まれています(だから社長が写っていたりします)。

南庭園と西庭園の境にアーケードができましたので、ここが新しい名所になりました。石畳軌道を走っているのは、AB20+AB10の重連列車。前の2人が乗客で、後ろ(社長)が運転手です。

北デッキには、島型の駅がありますが、だいたい、ここに、長い列車を駐めて置くのに使われています。待避線が不足しているのですね。DB81が外側の線路を通過しています。このあたり、6月に全ポイントマシンの移動工事を行ったため、足を引っかける心配がなくなり、安全性が高まっています。

玄関前が一番賑やかになります。1周走ったら、ここで運転手を交代します。列車は3つまでにしていますが、3列車の運転手がすべてここで交代します。

AB10が単機で2名乗車で走行中。前が乗客だと、写真や動画を撮りながら乗るのには適しますが、後ろにいる運転士には、前方が見えないことがあって、平面交差がある近辺では危険なことがあります。運転士が充分に気をつけるか、誰かが信号士役をすれば良いのですが、早く信号機が作動するシステムの構築が望まれるところです。

レンガアーチを渡る19号機DB81と9号機プリムス。どちらも、実物はディーゼルですが、模型ではバッテリィカーです。DB81は蒸気機関車のようにサイドロッドがあるので、高い位置を走っているところを横から見ると面白いでしょう。乗っている人には見えません。写真の方向は下り勾配になります。

こちらが上りになります。しかし、AB20+AB10の重連ならば3人乗車でも大丈夫です。勾配でも直線ならばまったく問題ありません。3%の勾配よりも半径4mのカーブの方が抵抗は大きく感じます。両者が重なる箇所が一番大変です。

この近辺は頻繁に樹の枝を払ってやらないといけません。また、数日運行しないと、蜘蛛の巣が張るので、最初の1周は注意をして走る必要があります。特に、前が乗客の場合は、運転手は蜘蛛の巣に気づかずに走り続けますので、乗客は災難です。これも、臨場感溢れるサービスと思っていたければ幸いですが。

最初は皆さん、ゆっくりと慎重に運転をしますが、だんだんスピードを出そうとします。限界がわからないからです。しかし、速度が増すほど、脱線や衝突などの事故の確率は高くなります。脱線の最大の原因は、乗客の重心移動で、つまり、乗っている人間の急な動きによるものがほとんどです。人が乗っていない機関車が脱線することはまずありません。ごく稀に、線路にある小石のために脱線することがある程度です。

天気が良く、暖かい一日でした。写真を撮ろうしているギャラリィにピースサインをしたり、乗っている人は笑顔でいっぱいです。楽しさは、見ているだけでは、半分もわからないでしょう。

森の中のコースは、樹を避けるためにS字になっている箇所があり、左右に加速度を体感できて、なかなかスリリングです。また、明るいところへ出ていくときの爽快感も味わえます。

オープンディで、Jackが初お目見え。スチームアップに時間がかかりましたが、なんとか役目を果たしました。

本当に素晴らしい秋晴れに恵まれた楽しいオープンディでした。庭園鉄道の楽しさが日本中に広がると良いですね。

<トレーラの改造>

「オープンディは人のためならず」という言葉のとおり、自分一人で乗っているときには気づかなかった不具合が、他人に乗ってもらうことで判明します。

今回は、DB81の運転台車だったこの汎用トレーラが問題になりました。シートを低くして乗り心地を楽しむという欠伸軽便のデザインなのですが、リモート式のコントローラがない機関車を運転する場合、前のめりになって手をいっぱい伸ばさなくてはならず、「乗りにくい」とのご指摘をいただきました。Jackの運転にも使っているので、この際なのでシートを改造することになりました。

まず、シートを少しだけ高くし、さらに人によって調節できるよう、前後にスライドするようにしました。2枚めの写真が改造後です。赤いシートは背もたれ付きです。1000円のパイプ椅子の足を切って使いました。また、Jackを運転するときのためにシートの下にタッパの水タンクを搭載しました。

新しくなったトレーラでJackを運転しているのは広報部長N倉氏。かなり姿勢が楽になったはずです。

<スペシャル・オープンディ>

11/17が第5回となるスペシャル・オープンディでした。もうすっかりお馴染みです。星野公男団長のもと、東西からモデラが集います。朝から絶好の秋晴れ。一年で最高のコンディションといっても過言ではない素晴らしい気候です。今回は、ガレージの中を通り抜けられるよう、線路をあけるために、沢山の機関車が外に出されました。ターンテーブルの付近に、レールバスとグースがいます。16号機縦型ボイラのBalticも待機しています。

今回は、皆さんが機関車を持ってくるのではなく、欠伸軽便の機関車に乗って遊ぼう、という企画だったようです。今年は、蒸気機関車が増えましたからね。2枚めの写真が、団長星野氏がJackを運転しているところ。トレーラの改造も間に合いました。

佐藤氏は愛犬エル君(コーギー)と一緒にAB20を運転中。エル君は今回が2回めの参加。お利口ですね。

いつもシェイを持ってこられる木内氏も、今日は機関車なし。佐藤氏が製作され、弁天ヶ丘線に移籍したDB81を運転しています。こちらのトレーラは、もともと8号機Sapphireのために作ったものです。

テーブル付近では模型談議花盛り。テーブルに乗っているのは、渡邉氏が製作中のC53の先従台車(詳しくは渡邉氏のサイトを)。話題は、木内氏が持参されたギア(クライマクスに使えそうだ、という話)についてで、「とにかく最近の工作技術は凄いぞ」「こんなのを数千円で買えるなんて信じられない」といった感じだったかと……。

そんな話をしている横をJackが走ります。運転しているのは、R1こと須藤氏。今回は1番のフライング・スコッツマンを持参されました。アスターの製品ですが、ドームを自作し、ボイラカバーを塗り直したというもの。

自動車では駄目ですが、ライブスチームではあり? 星野氏は電話をしながらの運転。さすがに余裕ですね。

縦型ボイラBalticを運転しているのは関根氏。前回はシェイを持ってこられていましたね。あのシェイは、日工大で乗せていただきました。Balticはこの日、絶好調でした。ウェールズ炭が合うのかもしれません。皆さんに、「これは面白い」と好評でした。こんなに沢山走ったのは初めてのことでした。写真の左端に、佐藤氏の4-4-0ワシントンがちょっと写っています。煙突が大きいのです。

Jackを運転する佐藤氏。イギリスの機関士の帽子を被られています。Jackについては、「スムースに走る」という意見が多かったでしょうか。大きい割にホイルベースが短いため、サスペンションでピッチングしながら走るのが、特徴です。

DB81に3人で乗っているのは、関根氏、井上氏、木内氏です。後ろのトレーラは木内氏のもの。この日は、木内氏がトレーラを2台も出してくれて、大変助かりました。

さあ、まちがいなく、これが今回のトピックスでしょう。井上氏の新作です。皆さん、最初に見たときはびっくり。「なんというモダンな!」という声。こんな仕上がりになるとは予想もしていませんでした。ボディはボール紙製。ゲージは5インチです。中央にパンタグラフがありますが、ここがこの機関車を持ち上げるときに掴む取っ手です。普通、パンタは触らないのがモデラの鉄則ですが、まったく逆です。さて、この機関車何が凄いのか、写真ではわかりませんね。動画を撮りましたので、是非ご覧下さい。機関車の名前は、Looperです。

Looperの走行中の動画がこちらにあります。

最後は記念写真を。皆さん、お疲れさまでした。また、次回を楽しみに!

<スチームトラムのその後>

サイトーの3気筒エンジンを搭載したスチームトラム。その後、ステップや取っ手などのディテールを加えてから、塗装しました。屋根は耐熱塗料をスプレィ、ボディは緑と白のエナメルをピースコンで吹き付けました。エッチングのプレートは、ほかの機関車の余剰パーツです。したがって、名前は必然的にBlancheになりました。

未塗装のときですが、スチームトラムが新線を走行中の動画がこちらにあります。

<可愛いカバン>

これは、諸星昭弘氏が製作された「おでかけかばんミニレイアウト」です。詳しくは、諸星氏のサイトをご覧下さい。雑誌などでも何度も取り上げられている有名な作品です。

初めての方のために少しだけ説明を。写真の線路の幅が9mmです(でもNゲージではなく、ナローなのでスケールはHO)。どれだけ小さいものかわかると思います。機関車はもちろんモータで走ります。カバンの蓋を閉めるためには、建物を外して、それらをマトショーリカのように重ね合わせ、運河の凹みに置きます。このようにして、収納ができるようにデザインされているのです。

諸星氏のレイアウトが昨年のJAMコンベンションで値段が付けられて展示されていました。2006年の8/11のブログ(MORI LOG ACADEMY)にも書きましたが、これは素晴らしいことだと僕は思います。そのことを、今年11/20にももう1度書きました。最初の1作(ガチャガチャマイニング)を購入させていただき、それが届いたのは、2006年9/13でした。最初、「ガチャガチャ」にするか「おでかけかばん」にするかもの凄く迷ったのですが、今年になってまだ買い手がついていないと聞き、こちらも購入させていただくことにしました。ガチャガチャもそうでしたが、このカバンも、この模型のためにわざわざ製作されたオリジナルのもの。つまり、容器も含めてすべて作品です。

諸星氏のモデルの特徴は、まず一目で彼のものとわかるペイントにありますが、それ以前に、なにをどう作るのか、というプランが既にプロのアートです。一つ一つの可愛らしい造形ももちろんですが、他者には真似ができない発想が最初にあって、そこが普通の作品と一線を画するところだと思います。よく、「遊び心」という言葉で表現されますが、遊び心なんてものは、モデラならば誰でも多かれ少なかれ持っているわけです。実はその反対、厳しいプロ魂こそが、こんな優しい作品を完璧に仕上げるのだと思います。

今回、カバンを開けたままにして、展示しておけるアクリルケースも作ってもらいましたので、今はリビングのテーブルの上に載っています。このままでは、テレビが見にくいので、早々に場所を決めて移動するつもりですが、しかし、まだずっとそこにあります。なんか、テレビなんか見えなくても良いのでは、と思えてしまう存在感がありますね。興味のある方は是非、諸星氏のサイトをご覧下さい。

<ライブのシェイたち>

もうシェイが大好きで大好きでしかたがありません。世界にはほんの少ししか実車のシェイがいませんし、日本ではさらに珍しいタイプの機関車でした。しかし、模型になると、意外に多いのです。やっぱり好きな人が沢山いるのですね。欠伸軽便にも、シェイは沢山います。HOスケールなら20台くらい、Oスケールでも5台くらいいます。そういえば、全部ナローですね。そして、Gスケールになると、このようにライブスチームが5台(あと2台、電動がありますね)。新しい仲間が来たので、庭で勢揃いです。

上から見た写真で、左から3台がアキュクラフト製。一番右が日本のアスター製。右から2番めが前々回のレポートで紹介した古いもので、出所はアンノウンです。

今回初運転をしたのは、アキュクラフトの3気筒シェイ(ミシカル#5)。これが、もの凄く重厚で、良い感じでした。偶然上手く撮れたので、是非動画を見て下さい。シェイの中でも重量級で、どっしりとした滑らかな走りっぷりです。一方の2気筒の方は、ミシカル#2と同じタイプで、違いはキャブだけですが、オープンになっているタイプ。これも良いです。走りは軽やかです。アキュクラフトとラウンドハウスの小型ライブは、本当によく走りますね。いずれも、ガス炊きです。3気筒の方は、後ろのタンクにハンドポンプを内蔵しているので、給水ができます。でも、今どきはラウンドハウスの新機関車など、ハンドポンプがなくても、ハンド・スプレィで簡単に水を補給できるものが増えてきましたので、ずば抜けて便利ともいえません。むしろ、給水できないタイプは、少々不便です。

2台のシェイの走行中の動画がこちらとこちらにあります。

<他社からのレポート>

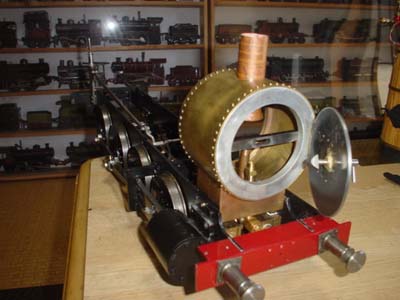

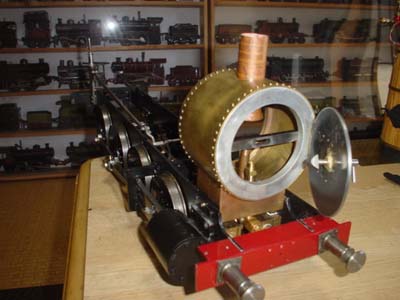

こちらは、星野氏からいただいた写真です。前回、和田氏が製作された縦型ボイラのことを書きましたが、これは、星野氏を初め、何人かで共同購入したキットです。ボイラ本体の工作をワダ・ワークスに依頼し、それが届いたのですが、星野氏は、それをもうこの状態(完成ですね)にされてしまいました。どんなエンジンと組み合わせて、どんな機関車にされるのでしょうか。欠伸軽便にも同じボイラがあるので、これを参考に追従したいと思います。

ゼンマイの古いこのおもちゃは1910年のドイツ製(Karl Bub製)だそうです。可愛いですね。Oゲージです。イギリスで入手されたとか。いつもながら、後ろのコレクションが気になります。

星野氏は現在Nettaという3.5インチの機関車を製作中。仕掛け品を購入されたものですが、今回は、煙室を取り付けたところ。みるみる進んでいるようです。

こちらは、木内氏の工房です。5インチのシェイの工作です。もうディテールに移っていて、写真はボイラカバーの型紙を取っているところでしょうか。煙突の上には円筒形の金網が付きます。ベルも発電機も付いています。この機関車もプロトタイプは、ミシカル#2(ミシガン・カルフォルニア森林鉄道の2号機)ですね。

スペシャル・オープンディのとき、煙突を見せてもらいました。それは、この写真のものではなく、朝顔型に開いた大きなものでした。煙突は取り替えられるようにする、とのこと。削り出しの部品で、とても重かったです。

この電車もスペシャル・オープンディのときに走りました。その写真がぶれてしまったので、制作者の小池氏からちゃんとした写真をいただきました。まえのときも写真がぶれていましたし、そういえば、JAMの写真でも小池氏の車両を撮るとぶれます。どうしてでしょう(笑)。

さて、今回のモデルも本当に凄い技術です。フリーゲージトレイン、あるいは、バリアブル・ゲージトレイン。詳しいことは、小池氏のサイトをご覧下さい。簡単に言うと、「走りながらゲージを変えることができる車両」です。ゲージというのは、線路の幅のことです。かなりの速度で走っていましたから、「この速さで変えられるのですか?」と確認してしまったくらい。とにかく、メカニズムが凄いのです。こういったアイデアを考えて、しかも試行錯誤の末、ちゃんと実現してしまう、という力は、まさにエンジニアリング。拍手したくなります。関心のある方は是非小池氏のサイトをご覧下さい。それにしても、このボール紙製のボディがまた秀逸です。

<楽しい秋もそろそろ終わり>

最後は、スペシャル・オープンディのときのスナップ。井上昭雄氏が16号機Balticを運転されているところです。相変わらずお元気ですし、また、颯爽と運転されているところが、最高に格好良いですね!

では、また来月……。

/☆Go Back☆/