MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

建設の10月

/☆Go Back☆/

涼しくなってきました。庭園鉄道の季節到来です。10月は秋晴れも多く、庭の工事も捗りましたし、工作室でもこそこそと作業をしています。まだまだ、これから年末にかけて楽しめると思います。

今回は、45mmゲージのGスケール(自分では16mmスケールのつもり)のスチームトラムを製作しました。ボディをオール金属で自作するのは、もしかして初めてかもしれません(未完ですが)。それから、新しい石炭を試すべく、何度か蒸気機関車の運転をしています。さらに、45mm新線の基礎工事を始めました。モルタルを練る毎日でした。写真が非常に沢山あります。お楽しみ下さい。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<16号機バルティック号>

16号機は「縦型ボイラ機」と呼ばれていましたが、縦型ボイラの機関車が既に45mmゲージでは存在しますので、名前を考えました。名づけて「Baltic(バルティック)号」です。べつに意味はありません。なんとなく音の響きです。その後、特に修理などはしていません。蒸気が方々から少しずつ漏れていますが、走りは軽快です。1枚めの写真は、機関士を運転席に座らせました。本当の運転中は邪魔です。

前面に「16」のナンバを付けました。今のところ問題もなく、大変面白い機関車です。

給水系は快調で、ハンドポンプを使う機会もありません。いざとなったら、ギアをニュートラルにして、軸動ポンプをドンキィポンプみたいに使えます。煙突が低いので、乗っていると煙かったのですが、この問題も、ウェールズ炭になって解消です。駅長を乗せて記念写真も撮りました。

Balticが走行中の動画がこちらとこちらにあります。

<トピックス>

1枚めの写真は、スチームアップのときに使うブロアです。コンプレッサを使って、パイプへ空気を送り込んで使います。これで、煙突から空気を吸い出し、窯の火を煽るわけです。ファンネル状に真鍮板を曲げ、パイプを突き刺して、中で上へ向けただけのもので、ハンダ付けでできています。今回、大きい方を作りました。太い煙突の機関車に対応するためです。

2枚めは、Ajaxのインジェクタの写真です。インジェクタの出口のユニオンが馬鹿になっていました。まえのユーザが規格違いのナットを使用したためです。そこで、星野氏からイギリスのME規格のユニオンナットを譲っていただき、取り替えて銀ロウ付けをし直しました。また、この機関車、サイドタンクのシーリングをし直しましたが、なんとハンドポンプは配管されていないことがわかりました。つまり、ハンドポンプの代わりに、このインジェクタを取り付けた、ということのようです。

こちらは、星野氏や木内氏と共同購入した縦型ボイラのキット。それを和田氏に製作していただきました。1枚めは、銅板を蓋の形に変形させ、それに煙管の穴を開けているところ。2枚めは、完成して届いたボイラです。さすがに和田氏、とても綺麗です。こんなのを自分でやったら、何年もかかるだろう(それでも失敗する)、という超重工作ですからね。さあ、このボイラ、どう使いましょうか……。まずは、お手本を星野氏が見せて下さることでしょう。

10月のガレージの様子です。お、Jackと同じくらい大きな緑の機関車。これは後述のDB81。Baltic号が小さいですね。奥にメインラインが通っていて、AB20の列車が待機しています。

<DB81来る>

前回のレポートでお伝えしましたが、佐藤氏製作の頸城のDB81が弁天ヶ丘線に入線しました。1枚めの写真は、モビリオで運んだときのもの。横向きでぴったりのサイズでした。とにかく、この機関車大きいんです。

バッテリィを外せば、2人で軽々と持ち上がります。2枚めが車から降ろして、線路の上に乗ったところです。良い感じですね。やはり、どことなく和風のデザインです。

森製作所の機関車なので「MORI」のプレートがボンネットにあります。素晴らしい。

自走して、ガレージ駅へ入ってきました。チェーン駆動ですが、滑らかな音です。サスペンションもソフトに効いていて、ゆったりと揺れる様がとてもリアルです。

佐藤氏が作っただけに、どこも精巧です。ハッチは全部開閉し、閉まると隙間がありません。後ろのボンネットは、このように跳ね上がり、コントローラが現れます。ホーン、ライト、スピードコントロール、電磁ブレーキなどがあります。

トレーラを従え、メインラインを走らせました。大きさもあって、とても迫力があります。実物の機関車が蒸機から改造されたものなので、サイドロッドがあります。この動きも面白いです。

こちらが、完成当時の塗装。葡萄色だったのですね。このとき、「とれいん」誌に記事が載りました。当時はまだ佐藤氏とおつき合いはなく、単に「雰囲気のある模型だなあ」と感心して写真を見ていました。それが当社へ来るとは、本当に驚き、そして幸せです。

西庭園駅で停車中のDB81。濃緑のボディも渋いです。窓枠がくっきり白いのも良いですね。これが、当社の19号機となりました。

<スチームトラムの製作>

工作の秋ですので、なにかスクラッチしたくなりました。まず、古い1番ゲージの車輪を使うことに。車軸は6mm真鍮丸棒を旋盤で削り、ネジ止めできるようにしました。2枚めが、車軸を取り付け、歯車(スプロケット)を入れた状態です。下にあるのは、軸受けとフレームです。すべて真鍮製。

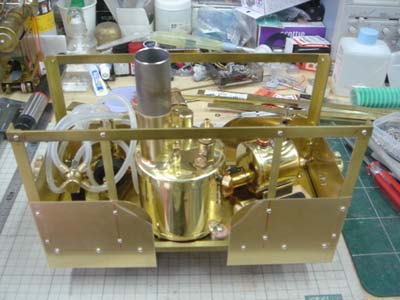

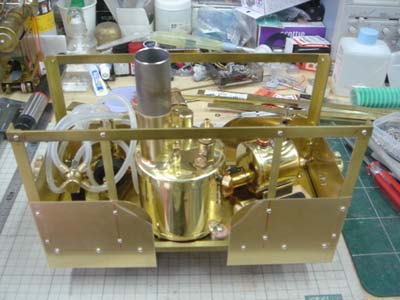

これが、鎖チェーンを取り付けたところです。両軸を駆動します。そして、2枚めが、エンジンの写真。3気筒星形です。SAITO製のもので、船の模型に使われるようです。

これが全体像。ボイラ(中央)とバーナ(左)が載りました。ボイラは縦型ではなく、横から炎を入れて、中で直角に曲がって上へ排気します。バーナはアルコールが燃料。アルコールを気化させ、その圧力で吹き出すタイプのもの。

この状態でテストをしました。チューブが沢山あるのは、逆転機を取り付けているためです。走らせた結果は、少々期待外れで、非力な感じでした。

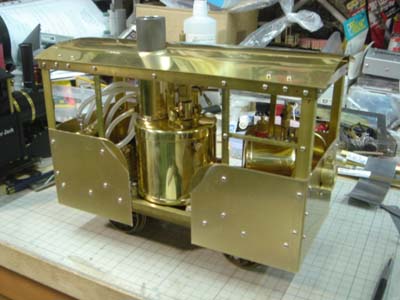

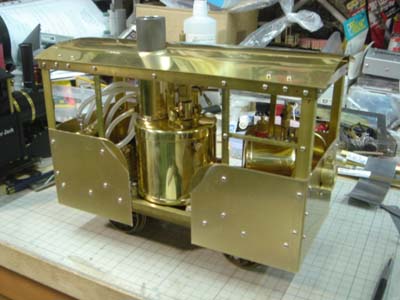

上部のボディも真鍮で作りました。前後に真鍮板をコの字に折り曲げたものを取り付け、柱を立てていきます。組立はすべてネジ止めですので、いつでも分解ができます。

はい、屋根までできました。煙突を延長して、屋根の穴から出しました。ヘッドライトは、JAMのときにアスターホビィで売っていたジャンク品(150円だったかな)のロストワックス・パーツ。

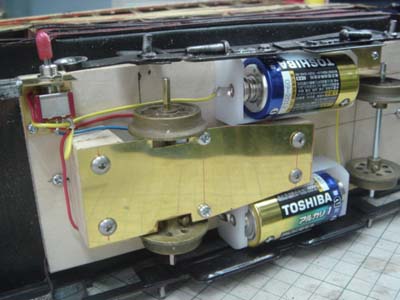

エンジンが思いのほか非力だったので、ギアダウンすることにしました。設計変更です。2枚めの写真は、ギアボックスを作っているところです。行き当たりばったりの工作ですね。

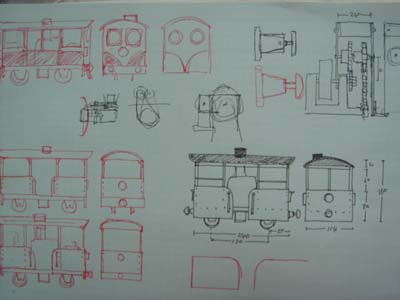

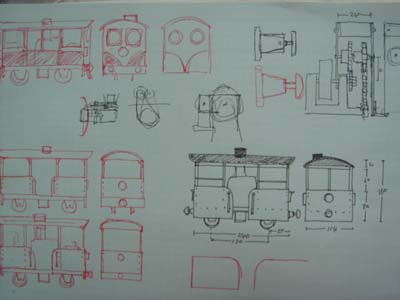

これが設計図です。なんといういい加減な!と思われるでしょうが、いつものことです。プロポーションを確認し、右下の黒い絵が最終案です。また、右上は、ギアボックスの設計をしているところです。このとおりには作りませんでしたが……。

フェンダもできました。まだ、ボディの真鍮板には傷防止用シートが張り付いたままです。もう少しディテールを作ってから塗装をする予定です。ギアダウンのおかげでなんとか満足に走るようにはなりました。一番苦労したのは、バーナです。炎が安定しないので、ボイラとの距離をいろいろ試しました。近すぎると駄目なようです。説明書の図に10mmとあったのですが、絵ではとても隙間が細く、これを1.0mmと誤読してしまったことも理由の1つ(笑)。

スチームトラムの試験走行中の動画が、こちらとこちらにあります。

<AB20とAB10>

秋はオープンディがいくつか予定されています。お客様が来たときは、やはりAB10とAB20が主力になります。安定しているし、力は強いし、運転が楽だし、トレーラの乗り心地が良いためです。写真は、それぞれ単機列車で運転をしているところから、重連に切り換えるときの様子です。1枚めは、2両の列車が待機しているところ。前がAB20です。まず、AB20のトレーラを切り離し、機関車だけにします。コントロールのコネクタも抜きます。トレーラは、引込み線に入れます。

そして、後ろにいたAB10が近づき、AB20と連結して重連になります。このとき、連結器は、ボルトを1本差し入れるだけ。また、AB10の前部にあるコネクタをAB20に差し入れて完了。ワンタッチです。これで、AB10のコントローラで、AB20も同時に制御ができます。1枚めの写真で、サイドのハッチが開いていますが、接続時には、メインスイッチを切るためです。重連になれば、大人3人を引いて軽く走ることができます。お客様を乗せて走るには最適なのです。

こちらは、単機で走っているAB20。夕暮れにはヘッドライトをつけます。

<Jack>

太いブロアを煙突に差し入れてスチームアップしている17号機Jackです。既に6回めの運転になります。最初は国内産の石炭(火のつきが良い)なので煙が出ていますが、ウェールズ炭にすると、ほとんど煙が見えなくなります。

トレーラに水タンクが載っています。この機関車用に運転トレーラを製作する計画ですので、これはとりあえず臨時のものです。

リバース線を抜けるJackです。後ろに小さな客車を引いています。ブリティッシュな雰囲気ですね。

南庭園の石畳、舗装軌道を走ると、音が全然違うのでとても面白いです。

非常に好調ですが、インジェクタのチェックバルブがときどき不調になります。インジェクタを使う機会はあまりないのですが、2度ほど分解して掃除をしました。もう少し様子を見ます。あとは問題ありません。大きいので掃除も楽です。

国内産の石炭を1粒入れると、とたんに煙を出しますので、このように撮影用には適しています。走ると火が煽られ、安全弁が吹き上げます。石炭を入れすぎですね。もっと節約して走れるように学習しましょう。

周囲が緑だと映えます。キャブ前面の丸窓が開いています。大きいだけに力も強く、大人2人を引いて走るのもまったく問題ありませんでした。

<ナローではない>

アスターの古い機関車、スクールズです。45mm、1番ゲージですので、小さいですが、走りはダイナミック。客車を引かせ疾走させると、まさに特急列車の感じです。1枚めは、電池式ブロアでスチームアップしているところです。

スクールズの列車が疾走中の動画がこちらとこちらにあります。

<小さな機関車>

イギリスのオークションで落札した16mmスケールの機関車です。ゲージは45mm、ガス炊き、そしてラジコンが組み込まれています。ドュコービルっぽいサイドタンクです。可愛いですね。もちろん、ユーズドなので、新品ではありません。製品ではないかもしれません。名前はAileenです。

Aileenの走行中の動画がこちらとこちらにあります。

<レトロなトラム>

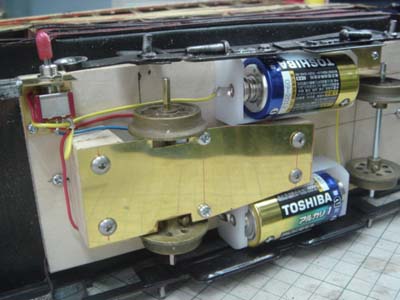

インテリアの飾りとして売られているブリキのおもちゃ。アジア産の量産品で安価なものです。これに、マブチモータ、ギアボックスを取り付け、動くように改造しました。車輪は古い1番のもの。電池は単2が2本です。ギアボックスにウォームがあるため、とても遅いです。まあ、一応走ります、くらいの感じです。ポールは下がって固定されていたのですが、ノコギリで切り離し、少し上がるようにしました。

<他社からのレポート>

星野氏の56mmゲージのトラムが完成し、鹿浜ミニ鉄の運転日でデビューしたそうです。オレンジの凸電機は本山氏の新作。良い感じですね。

佐藤氏の工房では、5インチの4-4-0が製作されています。写真は、アルミ鋳物のキャブを組み立てたところ。奥に、アスターの4-4-0があります。サイズを比較して下さい。

木内氏の工房では、いよいよミシカルのシェイが組み上がってきました。既にエンジン(佐藤氏製作)やボイラ(イギリスから届いたもの)が取り付けられています。後部のタンクは、油炊き仕様になっています。運転するときは邪魔なので、上のタンクは取り外し式になるはずです。うーん、楽しみですね。

JAMのときに来日されていて、一緒にお食事をしたJohn Polley氏からスリランカの鉄道の写真が届きました。3カ月ぶりにイギリスに帰られたとのこと。

10/28には、福知山ミニSLフェスタが開催されたようです(当社はこの日はオープンディでした。次回レポートでご報告します)。写真は、東洋活性白土2号機を運転する佐藤氏(写真は中尾氏撮影)です。この日だけ、町中に700mのコースを設置するとのことでした。

<新線の土木工事>

玄関横の45mmの新線ですが、並べただけだったレンガをモルタルで固定しました。地面をつき固め、捨てモルタルを敷き、レンガを置いて、水平や高さを調節します。1つずつ置いて、高さを見ながら、並べていく作業です。

AB20の工事列車が横に来ていますが、これはレンガを運ぶのに実際に使ったためです。

線路はLGBのもので、単に置いてあるだけです。線路どうしの固定もしていません。水平が出たので、走りやすくなったことでしょう。写真の黄色い機関車は、ラウンドハウスのCarrieです。この時点では、レンガのサイドにもモルタルが塗られていますね。将来的には、線路の内側には土を盛って、花壇にする予定です。

こちらは、電動のスチームトラムを走らせているところ。これは電池式です。ちょっとスピードが速いので、カーブで倒れないか冷や冷やします。それに比べると、2階建てトラムの方は遅いのでまったく安心。

ライブスチームのビンセントが新線を走行中の動画がこちらにあります。

<駅長の業務>

駅長です。ふさふさです。国鉄の帽子の1/2スケールのものを被っています。ちょっと小さいかもしれません。真面目くさった顔をしていますね。

こちらはハローウィンの仮装。駅長なので、いろいろなイベントでサービスをしなければなりません。

駅長が水を飲みながら蒸気機関車のものまねをしている動画がこちらにあります。

<レールバス復活>

レールバスは、中古で買ったシールドバッテリィが寿命で、しばらく休んでいましたが、このたび新しいバッテリィを搭載して復活しました。そろそろ、カメラを動かすメカニズム部を作り替えたいところです。

ターンテーブルで方向転換です。中央部の草が育っています。運転手も乗って、またパトロールに出かけましょう。

夕暮れにライトをつけて走ると、本当にパトロールをしている気分になれます。

10月はオープンディが2回ありました。11月にもあります。今回、写真が少し多すぎたので、その話題は来月に送ります。お楽しみに……。

/☆Go Back☆/