MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

アピールする8月

/☆Go Back☆/

8月は雨がほとんど降らず、炎天が続きました。10日〜12日には東京でJAM国際鉄道模型コンベンションが開催され、欠伸軽便鉄道もこれに参加。社長自ら車を運転して展示物を運びました。今年一番のビッグイベントでした。今月のレポートは、ほとんどコンベンションの模様です。

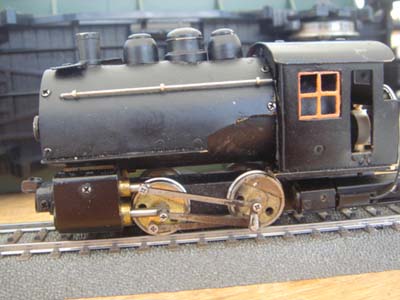

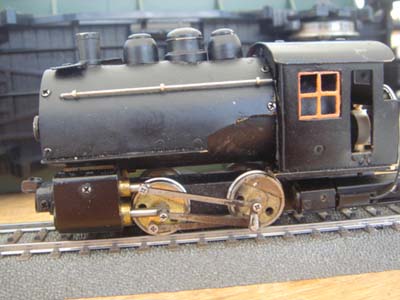

このイベントの準備と、またそのしわ寄せで仕事がハードになったため、工作がほとんどできませんでしたが、暑いなか、新機関車の試運転を行いました。上の写真はそのときのものです。まあ、ようするに、やりたいことは暑さにも勝る、ということですね。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできます。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<AB20改良>

例年、6月〜9月の4ヶ月間は夏期休業としています。今年は猛暑だと報道されていますが、蒸し暑いこともなく、また蚊が少ないこともあって、屋外活動が最悪というほどでもない、ちょっと良い夏のように感じます。ただ、そうはいっても、40℃近い最高気温の日は、30分も外にいたら汗が流れます。熱中症にも気をつけなければなりません。木陰だけを走る路線はないので、運転中は麦わら帽子を被るようにしています。写真は、森の中を抜けるAB20の保線列車。こうして写真にすると涼しげですが。

そのAB20ですが、2機のバッテリィとコントローラを繋ぐ部分にメインスイッチを設けました。このことで、ずっと悩まされていたバッテリィの電圧低下のトラブルが解消されました。しかし、そのメインスイッチが、ボディ内部にあるため、ON/OFFのためにボディを外さなければなりません。少しだけ持ち上げれば、スイッチ操作は可能なのですが、後部には、外部コントローラのコネクタを接続する部分があり、これも抜き差ししなければなりませんでした。少し面倒だし、部品の消耗も心配なので、メインスイッチを操作するハッチをボディに新設することになりました。

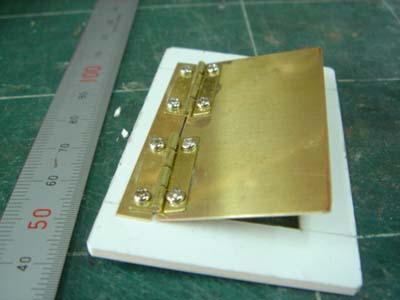

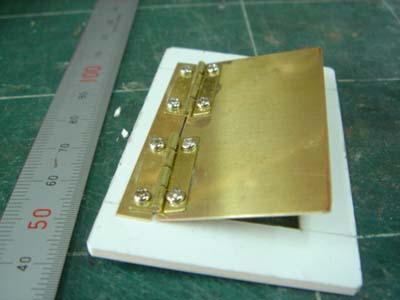

写真の1枚めが、ハッチの工作中。ベースは2mm厚のケント紙、ハッチは0.5mm厚の真鍮板です。2枚めの写真が、ハッチを塗装して取り付けた様子です。ドアに近い方のハッチが新設のもの。右下のハッチは最初からあったダミィです。スイッチがちょうどこの位置にあるので、ハッチを開けて、指を入れて、ON/OFFができます。

8月なのに走っています。久しぶりに走るときは、最初に木の棒を持って線路上を歩き、蜘蛛の巣を払います。蜘蛛の巣は1日でできますから、本来は毎日必要ですが、大きな蜘蛛の巣は1週間くらいかかるようです。蜘蛛の巣があるから、蠅や蚊が少なくなるので、できるだけ大事にしたいところではありますが、鉄道の運行に支障を来すのでしかたがありません。

南庭園の工場の近くを通っています。工場の前の緑は、コスモスです。オレンジの花をつけています。白いのは百合だと思います(たぶん)。春は落葉が多かったのですが、夏はそれほどでもありません。新しい葉が出ていない、ということでしょうか。もう少しすると、また落葉が増えます。そうなるとデッキなどの掃除も大変です。

<Jackまだ動かせず>

7月末にやってきたMaxitrakのJackです。その後、この機関車は1/4スケールだとわかりました。実物は18インチ(約46cm)ゲージなので、1/4にすると4.5インチになります。つまり5インチでもまだ広すぎる、実物はもっとナローなのですね。

後ろから見たところの写真では、キャブの後部に高さ半分弱くらいまでの壁があります。これは取り外し式になっていて、実際に運転をするときは外します。このままでも運転できないことはありませんが、石炭の投入がちょっとやりにくくなります。もう1枚の写真はキャブ前面にある汽笛です。ダミィではなく、実際に作動する汽笛です。コックもキャブ内ではなく、この部分にあって、キャブの中からはワイヤを引いて鳴らします。丸い窓が開いているのがわかるでしょうか。回転して開けられるようになっています。

金色のドームは、蒸気を集めるところで、見えませんが上部に2機の安全弁があります。その前後には、赤いサンドドームがあります。これは、細かい砂を入れておき、ここから伸びているチューブで動輪の前に砂を撒き、線路と動輪の摩擦を高める(スリップを防止する)ためのものです。ドームが2つあるのは、前進用と後進用の砂、ということですね。それぞれレバーがあって、キャブ内へ導かれています。実際に動作するように作られていますが、模型では砂は必要ないし、車輪が傷みますので使いません。

2枚めはキャブ内の写真。一番右に立っているのがブレーキ。そのすぐ左が逆転機。その手前にドレンコックのレバーが突き出ています。ボイラの上部のコックは、右がインジェクタ、左がブロアです。バックプレートの中央上はレギュレータ。その右は水面計。中央に焚き口があります。ボイラの左には、ハンドポンプが見えます。とてもゆったりとした配置です。ハンドポンプはレバーに取っ手を被せます。広いので使いやすそうです。このほか、床にインジェクタへの給水コックと、軸動ポンプのリターンコックがあります。

ガレージの中で、レールモータと並べて、大きさを比較してみました。同じ5インチゲージなのに、こんなに大きさが違います。レールモータは実物がスタンダードゲージなので、1/12になります。Jackが1/4スケールなので、レールモータをこの3倍にすると、実物の大きさの比になります。つまり、実物はレールモータの方がずっと大型なのです。同じレールに載せると、小型機関車ほど大きくなります。この写真では、右にLady Madcapが少し見えています。この機関車と比べても、Jackは大きいですね。

<小さいライブ>

外が暑いのでなかなか運転ができません。最近入手したアスター製のライブスチームです。1つは、クライマクス。この機関車はずっと探していました。シェイと同じくギアードロコですが、シリンダが両サイドに斜めに取り付けられ、これを機関車の中央下に通るシャフトで前後の台車に伝動します。この機関車は台車が3つあるタイプ(3トラック)です。

もう1台は、フランスのタンク機です。軸配置は2C2。フランスの機関車は、やはりイギリスともドイツとも、そしてアメリカとも違います。それぞれの国で個性がありますね。ちなみに、クライマクスはアメリカの機関車です。

<JAM国際鉄道模型コンベンション>

8/9に、東名高速道路を走って、東京、有明のビッグサイトに到着。約6時間のドライブでした。会場にはお手伝いのスタッフも待っていて、すぐに荷物を搬入。1時間もかからないうちに展示の準備が整いました。

今年の展示物は、大きくは昨年の大阪と変わりありません。新しいものといえば、この1年で製作した45mmや32mmの小さな機関車が数台だけ。ただ、ポピンジャイやカメラボーイは、東京では初お目見えです。また、毎年、コンベンションのためにビデオを撮影していきます。今年はこれが3本(2005,2006,2007年版)あります。会場の一番奥の壁際で、テーブルの後ろに広いスペースがあいています。このため、いつもより、ずいぶんゆったりしていました。

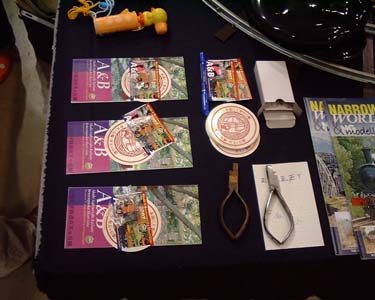

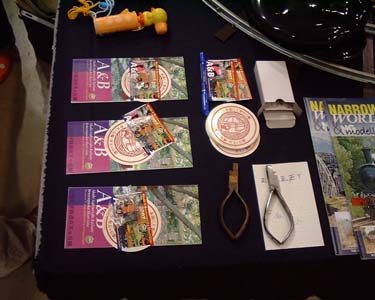

こちらが、コンベンション用の記念乗車券です。500枚製作されました。改札バサミも今年はもう1丁用意しました。

小さな車両では、スチームトラムや、レストアしたおもちゃ、ルビィを改造したフォーニィなどが並びます。フィギュアも沢山持っていきました。さらに、広報部長が持ち込んだプレィモビルの人形や動物も沢山。

5インチゲージで半径50cmの円形エンドレスには「株券」と呼ばれている3冊の本。その内側には、1/6スケールのAB20とトレーラ(人形が乗っています)が。

もう一枚の写真は、今回の配布物。一番大きいのはA&Bのパンフレット。これは500部用意し、ほぼすべて配布。丸いのは弁天ヶ丘駅のシールで、今年のものではありません。ちょっと写真ではよく見えませんが、駅長パスカルの記念バッジも用意されています。株券3冊をお持ち下さった方全員(約60名)に配布されました。改札バサミが2丁並んでいますね。

さあ、しかし、そんなことよりも、お隣のブースが凄かった。井上昭雄氏・星野公男氏による展示です。ずらりと並んだ素晴らしい機関車たち。もう圧巻でした。今回のコンベンションの中ではやはりここが一番だったのではないでしょうか。

欠伸軽便の掲示板にときどき紹介されているので、星野氏の近作はご存じの方も多いと思います。非常にバラエティに富んでいて、素晴らしいライブスチーム、古い貴重な機関車、ブリキのおもちゃ、そして、ボール紙とタミヤのギアボックスで作られた電車や単端。トーマスも並んでいます。

32mmゲージのエンドレスではゼンマイの機関車が走っていました。トーマスはすべて改造されて、45mm〜89mmまで対応してレールの上を走るものです。ロケット号も見えます。奥の緑の機関車はメトロ。最近、修繕されたものですね。

もう1枚の写真は井上氏の作品群。カラクリ人形が機関車を持っていました。その左には、自転車の車輪を利用したOゲージの回転運転台(ディズニィのトラムが走り続けています)。奥に見える丸窓の赤い機関車が、今年の注目作品。ジャイロを装備し、レール1本の上を倒れずに走る、というモノレール機関車(ただし、モータとバッテリィの問題で未完)。その手前には、かつて「模型とラジオ」誌に製作記事が載ったライブスチームがずらりと勢揃い(もちろん、連載した機関車はこれよりもっと沢山あるのですが)。写真でしか見たことがなかったものの実物です。これは凄い。

<井上作品特集>

その井上氏の機関車ですが、一部だけ写真を撮らせていただきました。まさに、井上ワールドです。まず、クレーン車。これは、蒸気エンジンでクレーンを巻き上げるというもの。こんなもの作る人は井上氏以外にいないだろう、という車両です。

そして、次がシェイです。首振りエンジン2機をサイドに搭載し、前後の動輪へギアで伝動します。普通、シェイはボギィなのですが、そこがまた井上氏らしい処理というのか「粋な」ところですね。この発想は凄いと思います。いつか是非作ってみたいと思いますが、ちょっと難しそうです。

この機関車も尋常ではありません。何でしょう。ガーラットみたいなシェイです。どちらが前なのかもわかりません。緑のエンジンはアスター製と思われます。これを前後の台車へサイドから伝動しています。ボイラは中央にあって、前後にタンクとキャブがあります。前からみたらディーゼルか電機のように見えます。未来的なデザインというのでしょうか。

黒くて長いのは、ガーラットです。これは、なにかモデルがあるのかもしれません。アフリカなどで活躍しているタイプです。きちんと作られた品位を感じさせる機関車でした。

こちらはマレーです。エンジン部はなにかを利用されたのでしょうか。大物ですね。

緑のガーラットは井上氏らしい首振りエンジンの機関車。これは、「模型とラジオ」の製作記事のとおりだと思います。

普通のB型タンクがOゲージの客車を引いているのか、と思ったら大間違い。客車は台車が後ろしかなく(写真では脱線していますが)繋がっています。つまり蒸気動車ですね。

青い可愛い機関車は、一見(科学教材社でキットが売られている)有名な1Bテンダかと思ったら、なんと大きな動輪が1つだけ。つまり、シングルドライバです。1Aテンダに改造されていました。井上氏が大好きなストークレグに似ています。

噂のジャイロ・モノレール機関車の下側を見せてもらいました。ご覧のように動輪は前後に1つずつ。自転車のように中央にしかありません。後ろには停止時に倒れないように補助輪があって、これはサーボで引き込み式になっていました。ジャイロが回ったら、補助輪を収納する仕組みなのです。

もう1枚、下側を撮影させていただいたのは、超小型5インチゲージ機関車です。大きな動輪と小さな従輪の1Aタイプ。人を引いて走れる機関車で、国外へ郵送するため(梱包用)に小さく作られたものです。

これが井上氏の蒸気動車のオリジナルです。我が社の蒸気動車を並べて記念撮影をさせてもらいました。後ろには、井上氏が雑誌記事のために書かれた図面の原画があります。それにしても、夢のような展示でした。これだけのものが見られただけでも、今回のコンベンションに来た甲斐があったというものです。

<コンベンションの他ブース>

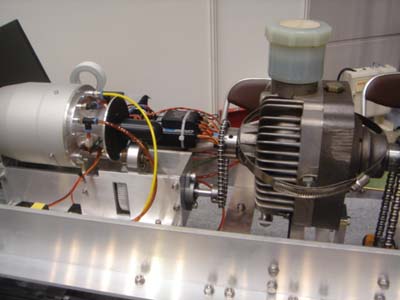

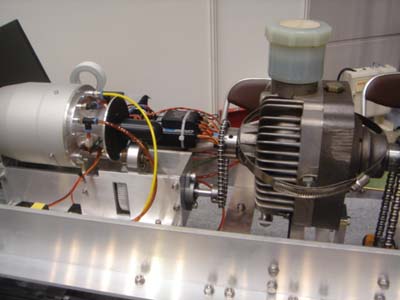

さて、もちろん、それ以外にも素晴らしいモデルがいっぱいです。とても全部はご紹介できませんし、たぶん、模型雑誌で詳しいレポートがあることでしょう。まず1枚めは、今回展示されていたモデルの中でもエポックだと思います。ジェットエンジンを搭載した機関車。ターボジェットエンジンは、ラジコン飛行機用に製品化されたもので、今ではラジコンヘリにも利用されています。これをトルクコンバータで伝動して走るものです。発電してモータを回す、という発想が普通ですが、あえてメカニカルに伝えているところが面白いです。熱的な処理が難しかったのでは。

たらいを利用した回転レイアウト。どこかで見たことがありますね。そうです、5月のスペシャル・オープンディのレポートでご紹介しました。レールがラック式なのです。問題を克服し、完成の域に達したようでした。右には、昨年話題になった急カーブの45mmレイアウトが。また、その向こうには13mmの新作レイアウトが展示されていました。

こちらも、もうお馴染みの展示です。45mmゲージで、主にボール紙で作られた車両を展示されています。豪快な走りっぷりに、誰もがびっくり。見ると、動輪まで紙だったりします。凄いですね。

池を渡る電車が写っているのは、もの凄く懐かしいあのレイアウトをレストアした展示。これも、今回のコンベンションで話題になっていました。「レイアウト全書」という本の表紙になった作品です。何十年も昔のレイアウトですので、ポイントや配線などに歴史的な価値がありますね。枠組みもしっかりしていて、耐久性が高く、精度良く作られているから、時代を超えて残ったのでしょう。「あれ、こんなのありましたか?」と尋ねると、「あ、これは発表のあと作られた部分です」とのお答え。なんとなく覚えているものです。それくらい、当時、雑誌に掲載された白黒写真を食い入るように見つめていたのですね。

こちらは45mmゲージの自作トラムが走っていたブース。お椀をボディにしたユニークな機関車がいました。集電装置が格好良いです。架線集電しているようでした。

お向かいのブースは、ナローの本拠地のようなところでしたが、そこにいたOn30の単端。同じ車両がもう1台いました。プロポーションが抜群です。レールが細くて格好良かったです。こんなレール、名古屋では手に入りません。しかし、こうしてみると、全部、近くのブースです。ちょっと変わった(つまりマイナな)ものほど、奥の方に集められていたのでしょうか、もしかして……。

2年まえよりもクーラがよく効いていて、居心地は良かったと思います。お客さんも非常に多く、特に子供連れが減り、年輩の男性が増えた印象です。コンベンション全体としては、入場者が減ったそうですが、おそらくNゲージ関係のメーカによる大量集客力が減少したものと思います。マイナなものに対する関心はむしろ増えている、という手応えがありました。展示物では、HOゲージが減りましたね。代わりに、Gゲージが増えています。

<小さいライブと大きいライブ>

ライブスチームは、コンベンション会場内ではできません。屋外で展示・走行をしています。暑かったでしょう。ライブには厳しい季節だと思います。そんななか、「和田さんのドックサイド見てきた?」という噂が聞こえてきましたので、さっそく見にいきました。お食事中の和田耕作氏に「見せて下さい」とお願いしたら、箱から出してくれたのが、このHOスケールのドックサイドです。

和田氏が作られたものではなく、別の方が製作されたものを改造したのだとか。そのあと、わざわざ欠伸軽便のブースへデモンストレーションに来られ、壁際のテーブルで走らせてもらいました(これくらい小型だと、室内運転もできますね)。小学生がびっくりして見ています。特記すべきは、ライタのようにボタンを押すとワンタッチで点火すること。走りは非常に軽快でした。是非製品化して下さい、とお願いしておきましたが、どうなのでしょうか。

HOのドックサイドの走行中の動画がこちらにあります。

こちらも、遠く一番奥のブースまで噂が聞こえてきましたね。OSの7.5インチのモーガルに乗っているA&Bのスタッフの2人。さすがにライブスチームは初体験だったようですが、電気機関車ならば、もっと複雑なコースで充分な運転経験を積んでいたわけですから、なんのことはない、簡単かつ爽快だったことでしょう。ゴーグルを被り、汚れないように上着も借りての本格的な運転体験だったようです。

コンベンションの話題は以上で終わりです。来年も8月の同時期に同所で開催されることが既に決まっています。欠伸軽便は、来年はどうしようかな……、としばらく思案することになるでしょう。

<他社からのおたより>

大名鉄道ガリバー線の加塩氏からメールをいただきました。写真は、ガリバー線の新機関車。デキ3っぽいけどパンタがない? いえ、ディーゼル機関車だそうです。大きな2つのヘッドライトが面白いですね。雷の被害で、信号・ポイント制御の電子システムが故障したそうで、雷に強いシステムに改良中だとか。いつもHPを拝見していますが、ますます独創で独走のハイテク庭園鉄道ですね。

木内氏からいただいた写真は、シェイの煙室と煙突です。煙突で大変なのは、根本のフィレット(スカートみたいに広がっているところ)の部分。煙室上部に取り付けるため下面が円形にえぐられていなければなりません。ここの加工が大変なのです。綺麗にできていますね。

もう1枚の写真は佐藤氏からいただきました。3.5インチの弁慶号を組み立てられているようです。塗装がとても綺麗だったので、ラインを烏口で入れる方法をお尋ねしたところ、この写真が届きました。下にガイド付きの烏口が写っています。このガイドをなにかに当てて、真っ直ぐなラインを入れるわけですね。

<Jack初運転!>

コンベンションが終わったら動かしてみよう、と考えていましたが、仕事が押し寄せままなりません。それにくわえて連日の猛暑。なかなか機会がありませんでしたが、ようやく初運転です。1枚めの写真がスチームアップをしているところ。煙突にコンプレッサからの管を付けたテーパ管が挿入されています。煙突が太すぎるので、軍手で隙間を塞ぐという応急措置。フレームの一番前の部分に2.5リットルの水タンクがありますが、これはハンドポンプ専用。インジェクタと軸動ポンプの配管は後方へ伸びていて、トレーラに水タンクを載せる必要があります。今回は、コッペルのテンダに搭載するために作ったタッパ製のタンクを使いました(いずれは、専用のテンダ兼トレーラを作る予定です)。水は最初はハンドポンプで入れます。ボイラには4リットルくらい入ったと思います。

火室は大きく、楽に燃焼します。なんなく圧力が上がりました。とにかくライブスチームは大きいほど簡単ですね。圧力が上がったところでブロアに切り換えました。ブロアも大変よく効きます。さあ、バックして本線へ向かいました。動きはとても滑らか。そして静かです。

メインラインを走りました。ドレンコックがありますので、煙突から水は飛びません。走りは軽やか。それにトルクがあるというのか、低速も安定しています。力が強いので、勾配でもそんなにレギュレータを緩めなくて良く、運転は簡単。のんびりとドライブが楽しめます。

走りだすと、ますます火の勢いが増し、圧力が上がります。安全弁もちゃんと作動し、問題ありません。軸動ポンプもOK。インジェクタも試しましたが、ちゃんと注水できました。蒸気漏れもなく、まったく問題なし。汽笛を鳴らしてみたら、もの凄く大きな音がして、ちょっと近所迷惑かも、というくらい。でも、確かに汽笛はこうでなければ、という音量です。

Lady Madcapと同じくアウトサイドフレームです(車輪がフレームより内側にある)。シリンダのドレンは前のバンパから前方へ吹き出るように配管されていました。最初、後ろから見て、ドレンが出ないから変だな、と思いました。

煙突が長く、運転していて、煙くありません。ちょっと頭を下げれば、キャブの屋根くらいの高さになるからです。大きいと、こんなメリットもあります。ゴーグルがいりませんね。

赤い色は緑の中で映えます。煙を出していると、蚊が寄ってこない気もします(たぶん気のせい)。もう少しトレーラのシートが近い方が運転しやすいと感じました。この機関車専用に運転トレーラを設計したいと思います。今ある中では、OSのトレーラが一番合うかもしません。シートは低い方が面白いでしょう。

8月に蒸気機関車を運転するのは生まれて初めてかも。暑さも忘れて何周も走りました。とりあえず、初運転は大成功です。

ガレージ駅に戻り、点検をしましたが、問題は皆無、と思ったら、写真でもわかりますが、前のサンドドームからのパイプが抜け落ちていました。これは線路上で発見。すぐに直しました。

残った石炭が燃え尽きるまで放置し、冷えてから掃除をしました。とても楽しい運転でした。弁天ヶ丘線の主力機になることはまちがいありません。

写真のために、ときどき停車して撮影をしています。写真家と運転手が同一人物なので、このような無人の風景になります。木漏れ日の森林がとても綺麗です。暑さも吹き飛びました。

/☆Go Back☆/