MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

雨の7月

/☆Go Back☆/

7月は中旬に雨の日が多く、梅雨らしい梅雨でした。やや遅めですが月末近くに梅雨明けとなり、暑くなってきました。自然に屋外活動は低調になりつつあります。かといって、工作室の作業が捗っているかというと、そうでもありません。しかし、まあ、こんなものでしょう。いよいよ8月は、JAM国際鉄道模型コンベンションです。その準備のため、記念切符やパンフレット作りをしました。

前回曖昧な予告をしましたが、2007年記念バッジをこのJAM国際鉄道模型コンベンションにて、株主の方にプレゼントしたいと思います。3冊の株券(もちろん、この意味が株主の方にはわかると思います)を欠伸軽便鉄道のブースまでお持ちいただいた方、3日間毎日先着50名に、バッジを差し上げます。そのとき、株券には改札ハサミでチェックが入りますので、ご了承下さい。3冊の株券が「重い」という方は、本のカバーだけでもかまいません。その場合はカバーにハサミが入ります。たぶん、そんなに大勢いない(このページを見ている人が少ないでしょう)と思いますので、急がなくても大丈夫だと予想されます。記念バッジについては、先月のレポートをご覧下さいませ。

今月は、6月に引き続き、ターンテーブルの工事。それから、古いおもちゃをレストア(というか引き継ぎ製作)しましたので、その報告。あとは、先月やってきた中古機関車の修理・運転の様子(上の写真がその1つです)など。イギリスからの機関車も月末にぎりぎり届きました。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。このところ多忙のようですが、今月は何度か更新されていました。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<遅い梅雨>

雨の日が多く、天気が良い日は、今度は暑くなります。蚊も出てきましたし、なかなか外では遊べなくなりました。写真はレンガアーチ橋がかかる池ですが、水面に小さな葉っぱがいっぱいです。あっという間に増えるので、ときどき取り除いています。池にはメダカが沢山泳いでいます。真ん中の2本の樹も、植えたときは橋より低かったのに、大きくなりましたね。

<小工事>

ガレージの東側を抜けてデッキへ上がるところ。線路の脇を歩くようにしていましたが、狭いために歩きにくく、また雑草も多かったので、モルタルで舗装しました。左側の部分が人が歩く舗装路。右は砂利のままで、レンガを立てて、線路を渡しました。

これまでは、L型鋼で組んだガーダの上に線路が渡っていましたが、そのガーダは撤去(右にそれが立てかけてあります)。少しでも幅を縮めて、歩きやすくするためです。このガーダは、もともとは西庭園で使われていました。欠伸軽便の初期の頃に製作したものです。もう役目を終えましたが、捨てるにはもったいないので、なにか利用方法がないかと検討中です。

<ターンテーブル完成>

ターンテーブルの基礎工事です。レンガを並べてモルタルを塗って仕上げています。円形の精度はそんなに高くなくても良いのですが、上面が水平で、また内側の低い部分(ここにブリッジがのります)との段差が正確であることが重要です。モルタルは硬化するとき収縮しますので、コテでならしたときよりもどうしても低くなります。その見極めが難しいところです。

中央部には、四角い基礎を作りました。ここには、回転するブリッジの中心軸が来ます。周囲の基礎部とは、ずれないようにするため部分的にモルタルでつなぎました。それ以外は水が地面へ抜けるようにモルタルを塗っていません。排水のためです。何度か大雨がありましたが、水が溜まることはなかったようです。この四角の基礎部にはボルトを埋め込み、上面に鉄板を固定できるようにしました。

モルタルが硬化したので、製作途中のブリッジを置いてみます。中心には穴のあいた鉄板をボルトで止めます。この穴が回転の中心になります。こうすることで、最終的に微調整が可能になります。ブリッジは、両端にある4つのキャスタで重量を支えます。中心には重さはかかりません。

2枚めの写真は、ブリッジ上の線路と、外側の線路をロックするための機構を示しています。下に白く伸びているレバーで、線路の間にある部分が飛び出して、外側の線路の間に差し込まれます。

ガレージ駅から見たヤードの風景です。右がガレージ。奥には、機関庫を建設する予定です。

ブリッジは、錆止めの白を吹き付けました。手前にキャスタが見えます。円周を転がるために、少し角度がつけられています。

ブルーに塗装しました。吹き付けではなく、刷毛塗りでべたっとした感じに仕上げました。

土台の上に置いて、これで完成です。あとは、周囲の線路をこれに合わせて設置するだけです。基礎には、このあと土を入れて、草を植えることになります。

<のってみました>

弁天ヶ丘線に在籍する動力車で最も長いのは3号機のグースです。これが、ぎりぎりブリッジにのります(写真ではのっていませんが)。

15号機のコッペルもテンダを含めてこのとおり。以前は、向きを変えるためには、本線のリバースまで押していかなければなりませんでしたが、これで機関車の方向を簡単に変えられるようになりました。

1枚めの写真では、線路がロックされているのがわかります。これをしておけば、脱線する心配はありません。ロックしなくても、ゆっくり動かせば、まず大丈夫だということもわかりました。たぶん、普通はロックをわざわざせずにのせてしまうでしょう。

駅の方へコッペルが出ていきました。これはなかなか良い光景ですが、もう少し周囲を整備した方が良いですね。線路がレンガにのっていて浮いているのは、ちょっといかがなものかと思います。

レディ・マドキャップも出てきました。この機関車は持ち上げることはできませんので、ガレージの中で向きを変えることはできません。駅のゲートまで行き、ポイントを切り換えてヤードへ入ってきます。

ターンテーブルにのりました。大きさ的にもマッチしています。このときには、ターンテーブルの中に土が入り、草が植えられていますね。

ぐるりと回って向きを変えています。この回転はもちろん手で動かすわけですが、比較的軽く動きます。

そして、またヤードへ戻っていきました。これも、なかなか絵になる光景です。このあたりに、作業小屋くらいが(ストラクチャとして)欲しいところです。

<45mmゲージ>

ラウンドハウスのチャールズです。前回はネームプレートがまだありませんでしたが、着色してサドルタンクに貼り付けました。運転はいたって快調。ラウンドハウスの機関車は、本当に性能的には安定しています。

オレンジのワゴンの中に受信機とバッテリィが入っていて、ラジコンで操作ができます。機関車のキャブに、レギュレータと前後進切換えのために2つのサーボが入っています。

チャールズの走行中の動画がこちらにあります。

前レポートで製作過程を紹介したピータ・サムですが、ネームプレートをつけました。これは、チャールズに付属していたものです。したがって、リンダと必然的に改名されました。メーカーズプレートも、ハンスレットのものが付きました。ちょっと違うわけですが、まあ飾りとして。

もう1枚は45mmではなく、On30(16.5mm)の単端です。屋根の形とか、プロポーションとか、好ましいデザインですね。5インチくらいの大きいものが欲しいな、と思ってしまいます(下でご紹介する星野氏の単端がプロポーションが似ています)。

<他社からのおたより>

井上氏より、グリーンの表紙の井上レポートの新刊が3冊届きました。精力的に製作を続けられていること、本当に凄いです。そのレポートをデジカメで撮影した写真です。1枚めは、レストアされたプランクのシングルドライバ、ストーク・レグ。Oゲージの可愛い機関車で、井上さんお好みの型のようです。

そしてもう1枚の写真は、今年の新作というか、問題作ですね。なんと、レール1本の上を倒れずに走るというモノレール機関車。左右に倒れないように、大きなジャイロを搭載しています。まだ試作品のようですが、JAMのコンベンションで展示されるそうです。ブースは欠伸軽便のお隣です。

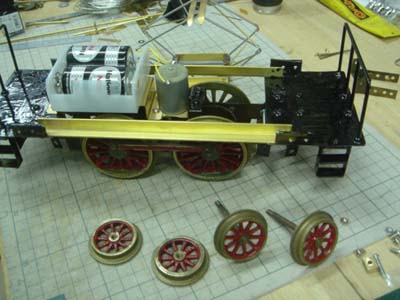

こちらは星野氏の機関車たち。グリーンのナローの機関車は、ピータ・サム(リンダとなった45mm)と同じ機関車で別名のエドワード・トーマス(もともとはこの名前だった)。それの3.5インチのライブスチームです。そして、その手前に、トーマスと単端がいます。いずれもバリアブル・ゲージのフリー走行車。また、奥に見えるロケット号も、3.5インチのホーンビィ製を改造して、タミヤのギアで駆動しているものです。

2枚めの写真の奥の茶色の電車が新作。5インチですが、やはりタミヤのギアで駆動。ラジコン化をされる模様。手前の木曽森林のモータカーは柳平氏作の56mmゲージ車。星野氏の車両もJAMで展示があります。井上氏と同じブースです。

木内氏からは、シェイのパーツ類の仕上がり具合の写真が沢山届いています。1枚めは、火格子と灰箱。T型ボイラのボトムに取り付けられるものですね。

真鍮から削り出されたベルとホィッスル。そろそろディテール・パーツに工作が移行しているようです。

T型ボイラには、スチームドームが付き、安全弁が2つ取り付けられました。その手前にはレギュレータも。それから、下の方には焚き口のハッチも付いています。

真鍮丸棒から削り出している途中のドーム。重そうですね。下面がボイラのカーブに合わせて削られていますが、これを削るときは、なかなか大変な工作になるのです。ご存じの方は、うんうんと頷かれていることでしょう。

<1番レトロ機関車復元>

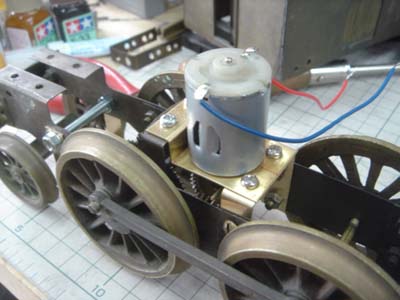

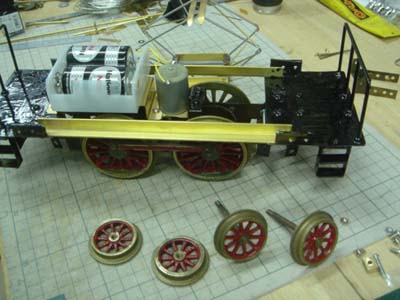

オークションでジャンクとして手に入れたものです。古い機関車の工作途中らしきもののほか、車輪が沢山。Oゲージではなく、1番(45mm)ゲージです。電気機関車は1-B-1の軸配置。DLの方はB型です。DLはほとんどガラクタでしたが、電機の方は、なかなかの工作で、このまま眠らせるのは惜しいなと思いました。

壊れたあとではなく、工作の途中のものの続きなので、レストアではないかも。まず、従輪がなかったので、同じジャンクの中にあった車輪をいろいろ付けてみて、バランスを見ています。右の小さい方が、周囲の関係から正しい大きさのようですが、左の大きい車輪の方が格好が良いと思いましたので、こちらでいくことに決定。そのために、いろいろ改造も必要になりました。

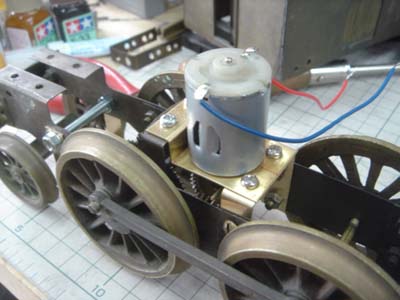

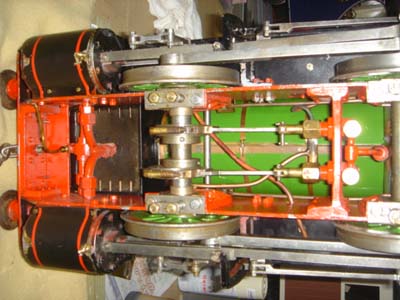

2軸の動輪と歯車は既にできています。ロッドも付いています。この部分はそっくり使えそうでした。モータはないので、マブチの小さなモータを取り付けてみました。モータの軸が短いので、フレームを少々改造する必要が生じましたが、なんとか納めました。

デッキの床板が片方しかなかったので、もう片方はコピィして作り、また、穴が開いていたので、それに合わせて手摺りを真鍮棒で作りました。ハンダ付けしても良かったのですが、ネジを切って、ナットでデッキに固定しました。よく見えませんが、デッキの下の両サイドにステップも取り付けました。このステップはハンダ付けで適当に作ったものです。

この写真が、ステップがよく見えます。屋根の上に、パンタグラフをのせて様子をみているところです。

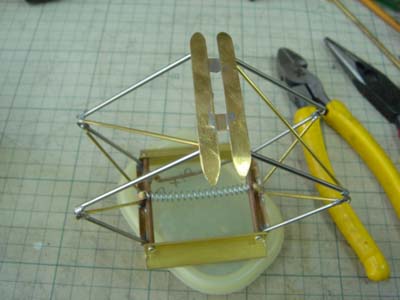

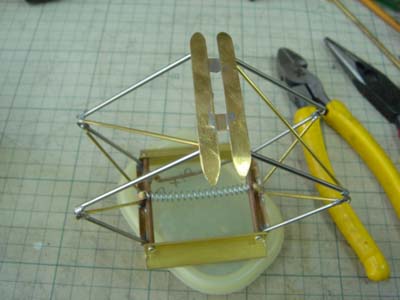

そのパンタグラフは、まったくのスクラッチビルド。手持ちの適当な材料をハンダ付けして組み立てました。関節部は、針金で適当に動くようにヒンジを作りました。

そのパンタグラフを取り付け、それから豆電球のヘッドライトを取り付けました。動力用の電池はシャーシに単2が2本。ヘッドライト用は、天井裏に単3が2本、ボックスに収まっています。

これが、電池ボックスが見える写真。デッキの部分を黒く塗っています。また、車輪のスポークを赤く塗りました。

はい、出来上がり。ナンバ・プレートがないのでしまりませんが。可愛らしいですね。よく見かける感じですが、普通(Oゲージなど)よりも一回り大きいところが特徴です。従輪を大きくしたので、横に振れるとフレームに当たります。ですから、大きな半径のカーブしか曲がれません。ぎいぎいと喧しい音を立てて走ります。

<縦型ボイラ機関車>

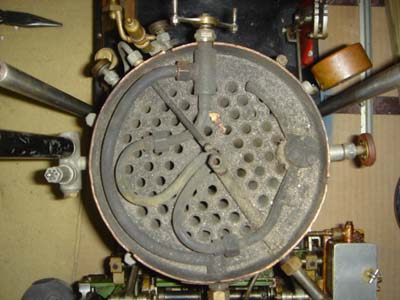

5インチゲージの縦型ボイラ機関車です(名前はまだないのです)。中古品で購入したあと、ときどきあちこち覗いて、不具合な部分がないかチェックをしました。まず、シリンダのドレンコックが片方2個ありませんでした。これは、手持ちのもの(ネジ穴は後述のAjaxと同じ3/16インチ)でなんとかクリア。

ギアが回転すると、カバーに接触するときがあって、変な音を立てていました。これも修正が必要です。この機関車の最大の特徴は、シリンダの駆動軸と動輪をワンタッチで切り離せることです。このギアチェンジによって、停車中に軸動ポンプだけを稼働させることができ、つまりドンキィポンプのように使えるのです。軸動ポンプは2機あって、かなり効率が高そうです。ほかにはハンドポンプがあります。

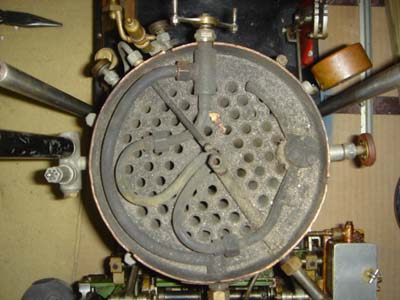

縦型ボイラの上の蓋を取ってみると、煙室が露わになります。なんと、スーパ・ヒータがあります。ブロアももちろんあります。煙管が沢山ありますね。たちまち蒸気を作れそうです。

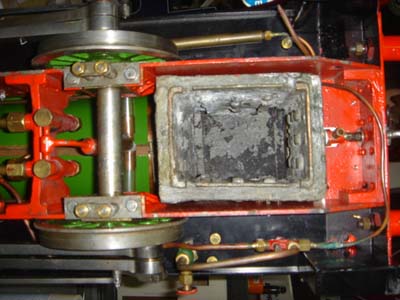

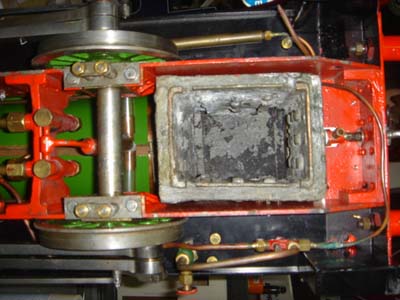

ボイラの底、火室の下には金網が張ってありましたが、灰受けがありませんでした。このまま走ると、線路上に燃えかすをばらまきますので、ウッドデッキ線では火災の危険があります。そこで、0.5mm厚のステンレス板で灰受けを作りました。丸く作る技術がないので、正方形です。ビスで少し下げて固定しました。

こうなると、もうスチームアップしたくなります。即日、決行しました。最初はコンプレッサでブロアをしながら石炭に着火。ハンドポンプの弁が固着していて、少々手こずりましたが、そのうち動くようになりました。最初の水はハンドポンプで入れました。思ったとおり、スチームアップは早いです。

ブロアがよく効きます。ギアをニュートラルにし動輪を動かさず、軸動ポンプを作動させたら、あっという間に水面が上がります。これはなかなか凄いです。実際に走らせてみましたが、軽量のため、ときどき動輪が空転するくらい。水槽やシリンダがある前側が重いのですが、後ろはなにもなく軽いのです。ウェイトを積んだ方が良いかもしれません。また、縦型ボイラは、ブロアを消しても火が長持ちします。やはりこの形態のためでしょう。取りあえず、給水系はOK。また、蒸気漏れもありませんので、使えそうな感じ。面白い機関車になりそうです。

停車中に軸動ポンプを動かしている動画がこちらにあります。

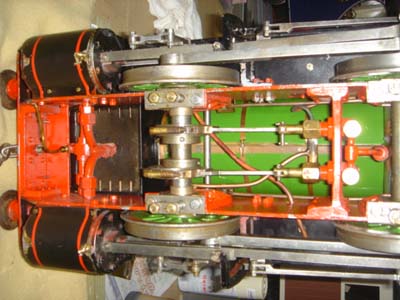

<エイジャクス>

さて、もう1台中古品でやってきた緑のBタンク、Ajaxです。見たところは綺麗ですが、細かい不具合が多々見つかって、修復中です。

キャブ内を撮影しました。ウォータゲージが斜めにあります。ブロアバルブは最初はボイラ内を通っていたようですが、これが煙室内で壊れたため、コックに赤い糸が付いていて「使用禁止」になっています。新しいブロアは、ボイラの上にコックがあって、外側から煙室へ入っています。ハンドポンプは、キャブの左のタンクの中にあります。インジェクタもあります。

裏側を撮影しました。軸動ポンプは2機。ドレンコックはほぼ全滅していました。きっと脱線のときに破損したのでしょう。3/16インチ径のネジがシリンダに開いているので、これに合うドレンコックを注文しました。まえのユーザは、4つのドレンコックのレバーを結んで、機関車の前方から引っ張ったり押したりして、コックを開け閉めしていたようです。走りながらは操作ができませんが、とりあえずは、それでも良いかな、と思い復元しました(この写真ではまだコックが付いていません)。

火室の下にはなにもなく、つまり、火格子と灰箱が付属していませんでした。これは作らなければならないと覚悟しましたが、どうも寸法的に、11号機のレールモータと同じくらいなので、ためしに填めてみたら、これがぴったり。フレームに固定するとき、棒を差し入れますが、そのための穴を開けるだけの加工で流用できることがわかりました。これも、取りあえずそれでいけそうです。

このほか、動輪の1つのフランジが欠けていました。エポキシらしきもので修理をした跡がありましたが、それがまた劣化して剥がれたようです。そこで、耐熱、耐油のエポキシパテを盛りつけて、ヤスリで整形して修復しました。これで駄目ならば、溶接をするか、リングを焼き填めしなければなりません。

というわけで、まだしばらくは走らせることができません。スチームアップだけしてみて、ほかに不具合がないか確かめた方が良さそうです。

外見はとても綺麗な機関車です。ターンテーブルにのせて写真を撮りました。ナローではないので、とても小さいのですが、非常に重く、一人で持ち上げても、せいぜい10秒くらいが限度。持って歩くことはできません。でも、力は強そうです。

<大きなジャック>

前回、製作途中の写真をご紹介しましたが、イギリスのMaxitrak社から、Jackがついに届きました。箱を開けてびっくり、やっぱり大きいです。これまで弁天ヶ丘線にあったどの機関車よりも大きい、という感じがします。大きさ的には、レディ・マドキャップとはバランスが取れそうです。

もともとは、ハンスレット製の18インチゲージの機関車だったわけで、とても小型なのです。7.5インチにスケールダウンしたのなら2.6分の1。5インチにしたのなら3.6分の1になります。この製品は7.5インチにも5インチにもなる仕様で、何分の1なのかわかりませんが(スケールにはあまり興味がない……)。ただ、フレーム内の動輪は幅がぎりぎりなので、このまま7.5インチに広げることは無理のようです。つまり、7.5インチの場合と5インチの場合と、シャーシは別だということですね。ということは、5インチバージョンの方がたぶんスケールどおりなのではないかな、と予想できます(7.5インチバージョンがスケールどおりなら、そのシャーシのまま動輪を狭めて5インチバージョンにするはず)。大きさから見ても、2.6分の1ではないように思えますし。

特徴としては、水タンクがフレーム内にある、ボトム・タンクのタイプで腰が低いプロポーション。アウトサイドフレームで、傾斜したシリンダや独特のスモークボックスがハンスレットらしいデザイン。

重さが80kgくらいあるでしょうか。線路にのせるまでが大変でした(当然2人がかりです)。さて、火を入れるのはいつになるでしょうか。楽しみです。

<夏期休業中>

15号機コッペルはその後は、動いておりません。煙室の気密性を増す改良が一つ課題としてあります。それから、ホイッスルを少し傾斜させた方が水が溜まらなくて良いと気づきました。忘れないように、ここに書いておきます。

さあ、欠伸軽便鉄道はまさに空前の蒸機全盛期を迎えようとしています。

/☆Go Back☆/