MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

大人しい6月

/☆Go Back☆/

6月も残り少なくなりました。2007年も半分です。梅雨入りしましたが、雨は多くありません。少なくとも、弁天ヶ丘線は暑くもなく、比較的過ごしやすい日が続いています。さすがに蚊が出始めましたが、例年に比べたら極端に少ないと思います(10分の1くらい)。まだまだ屋外で活動ができます。

先月のスペシャル・オープンディのあとは、仕事が忙しく、小さな工作しかできていません。そのかわり、以前に注文した品々が重なってつぎつぎと届きました。出費が多くなり、嬉しい悲鳴とはこのことかと。というわけで、今回のレポートは目玉はありませんが、ぼちぼちと……。あ、そうか、そろそろJAMコンベンションの準備(荷造りと記念切符作り)をしなければ……。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「欠伸軽便鉄道掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「欠伸軽便鉄道掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。このところ、忙しいようですが、忘れた頃にこっそり更新されているかもしれません。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<記念バッジ>

記念バッジを製作しました。写真の右のものがそうです(実はこれは試作品で、その後若干手直しがありました)。2007年中に弁天ヶ丘線にご乗車いただくと、このバッジがもらえます。限定品ですので、なくなったときはご容赦下さい、と毎回言っていますが、これまでのバッジは、どれも半分以上残っています(笑)。JAMのとき、株券を3冊お持ちになった方に先着で差し上げても良いかな、ともぼんやり考えています。次回に正式発表しましょう(そんな話はなかった、ということになる可能性も大)。ちなみに、左の緑の方は、とあるファン倶楽部で会員向けに販売されたものです。どちらも弁天ヶ丘線の駅長がモデルになっています(社長デザイン)。

<まだ比較的爽やか>

先月後半に庭師さんに剪定をしてもらったおかげで、森の中がとても明るくなりました。そこで、日頃は放っておく範囲まで落ち葉を拾い集めて掃除をしましたし、また、今年はお天気続きですから、ますますすっきりしました。こうなると、45mmゲージの線路をもっと敷きたくなりますね。

9号機プリムスが森の中を走ります。相変わらず黄色いナベトロを4両従えています。

もう1枚は、久しぶりの5号機。ガレージの中です。このガソリンエンジン機関車、長らく運転をしていません。奥にスバル氏のミニクーパが見えます。

相変わらず、主力は12号機のAB20です。一番安定しています。最初にこれでメインラインを一周して線路の状況を調べます。

ボディを外さないとメインスイッチを切れないことが、少々不便なので、近々、ボディにハッチを増設する予定です。

西庭園からアーチ橋を渡ってデッキの上にのったところ。ヘッドライトを点灯しています。

<レトロなおもちゃ>

ゼンマイで動く機関車とナベトロのおもちゃです。線路は16.5mmゲージですが、Oスケール(より少しやや大きめに感じますが)でしょうか。ゼンマイながらも、前進と後進を切り換えられます。もちろん、停止も。

線路にはポイントがあって、転轍コテもあります。枕木も疎らな間隔で、ナローらしい雰囲気です。

星野氏のイギリス土産、キャレットの1905年製のストーク・レグです。首振りエンジンのシングルドライバ。アルコール焚きです。テンダはリビルドされているようです。また非常に上手にリペイントもされていて、とても綺麗です。状態が良いので、運転したら走ると思いますが、ちょっともったいないかな、というところ。

<イギリスレポート>

その星野氏がイギリスで訪れた鉄道です。まず、北デボンのリントンにある600mmゲージの保存鉄道。この機関車はもともと、オープン・キャブだったものに、木製の屋根がつけられたそうです。ボイラの上にドームがありません。水はボトムタンクでしょうか。星野氏は、この機関車のキャブに乗って、本線を走ったみたいです(そのときのVTRを見せてもらいました)

もう1枚は、同じリントンにあるケーブルカーです。水をウェイトにして動いているそうです。2両がワイアで繋がっていて、片方は頂上の駅でタンクに充水して、もう片方は麓で水を抜く、この重さの差で動いているわけです。

のどかな風景ですね。ロンドンから列車で1時間のファーンボロウの近くにあるフリミレイ・ミニチュア鉄道。7.25インチと5インチのデュアルゲージです。一番後ろに中に入れる客車がいます。

もう1枚は、こちらは、ロンドンの近郊、イッケナムにあるレイアウト。5インチと3.5インチのようです。シグナルハウスが立派ですね。

<久しぶりのグース>

3号機グースが久しぶりに出てきました。埃を被っているので、ときどき走らせなければなりません。一応、異状はなかったみたいです。紙製のボディですが、そんなに劣化はしていません。

カーナビを取り付けてみました。GPSです。渋滞情報をキャッチできます。でも、弁天ヶ丘線で動くくらいでは、ほぼ無意味。もちろん、最初から「遊び」なのですが……(といって、全部遊びですけど)。CDなので、バッテリィを食います。ハイテクすぎたでしょうか。

<ピータ・サム>

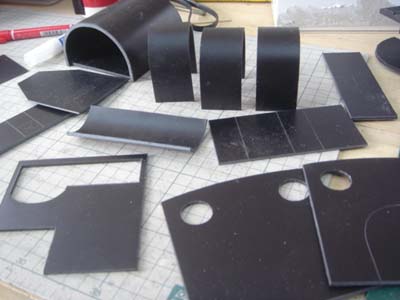

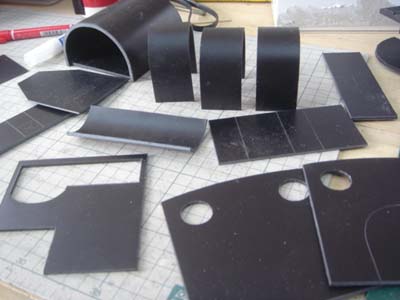

Garden Railway Specialistsのキットを組み立てることにしました。写真のように、プラスティックのパーツが入っていて、これを瞬間接着剤で組み立てます。細かいパーツはホワイトメタルです。

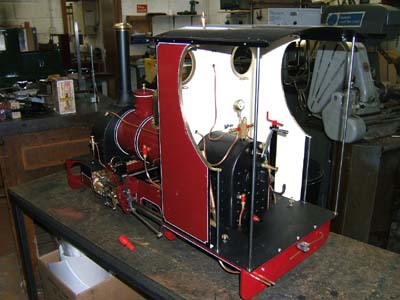

キットには下回りが含まれませんので、LGBのポータを1台犠牲にしました。ボディを外して、超急カーブ(R20)のエンドレスを走らせているところ。

ボディが組み上がってきました。ポータのシャーシに載せてみました。まだ尾輪がありません。

いつものようにサーフェイサを拭き、グレィになりました。尾輪も付きましたね(これはキットに含まれています)。急カーブが曲がれるように、線路にのせて調整中です。

色を塗り、ディテールパーツを取り付けました。星野氏から、この機関車がEdward Thomasという名で、 Talyllyn Railwayにいる、と教えていただきました。星野氏は、この機関車の3.5インチのライブをお持ちです。 Talyllyn Railwayはウェブサイトもあります。1921年製造のようです。また、今はボディが赤くなって、Peter Samという名前になっているようなので、今回、予定を変更して赤くしてみました。あれ? いつもの弁天ヶ丘線カラーですね。

<小さなライブスチーム>

ブラウンの0-4-2パニアタンクです。アルコール焚きの45mmゲージのライブスチーム。オークションで入手しました。

たぶん、井上氏の記事に従って作られたモデルだと思います。状態も良く、復動のオシレーチングエンジンで快調に動きました。

こちらは、ちょっと懐かしいモデル。アスターのスクールズです。アルコール焚きの4-4-0テンダ。後ろに客車を2両引き連れています。アスターの初期の頃のモデルですね。

アキュクラフトのエドリグは、もう何度も走らせて、調子がますます上がってきました。あっという間にスチームアップし、長く走ります。本当に高性能な入門機です。。

エドリグの走行中の動画がこちらにあります。

こちらは、大好きなハンスレットの機関車。ラウンドハウスのチャールズです。0-4-0のインサイドフレームのサドルタンク。キャブがないと、レディ・マドキャップに似ています。

特徴は、シリンダが高い位置に斜めに据え付けられていること。このため、メインロッドがサイドロッドの内側にあります。ガス焚きでラジコン仕様です(受信機とバッテリィは後続の貨車に搭載)。写真では、ネームプレートをまだ付けていません。

<その他>

草に埋もれていますが、Gゲージのレールバス。LGB製です。機関庫は1年まえに作って、その後ずっと庭に置いてあるもの。遠くに給水塔も見えます。このレールバスは、BEMO製でHOeもありましたね。低くて、可愛らしいプロポーションです。

もう1枚は、ジャンクで入手した古い機関車。1番ゲージです。動輪しかなく、前後の従輪がありません。また、モータもありません。ボディの状態はそこそこ。ドアが開閉できます。屋根の上はなにもなくて、製作途中だったかもしれません。レストアして、走るようにしたいと思います。

<他社からのレポート>

佐藤氏からいただいた写真です。シギヤ軽便鐡道の運転会に参加され、コッペルを運転されています。このコッペル、井笠鉄道の機関車の1/4スケール。7.5インチ (191m/m)ゲージです。

もう1枚は、シギヤ軽便鐡道の鳥瞰写真。メインラインは1周が160mだそうです。

こちらは、木内氏からいただいた写真です。前回、シェイのボイラをご覧に入れましたが、その火格子です。ステンレス(SUS304)製。

もう1枚は、同じシェイのパーツで、オイルセパレータの工作途中のもの(排出口がまだない)。シャーシ、ボイラ、そしてエンジンが揃ったので、これからは、こういった細かいパーツの製作になるようです。

<古い機関車入線か>

5インチの古い機関車を2台、入手しました。1つめは緑の塗装が綺麗なBタンク。星野氏からAjaxという名の機関車だと教えてもらいました。残念ながら、ドレンコックが折れていて、このままでは動かせません。レストアが必要です。

もう1枚は、縦型ボイラのBタンク。初めてですね、縦型ボイラは。シリンダも垂直で2気筒です。エンジンが駆動する軸と、動輪の間にギアがあって、このかみ合わせをワンタッチで変えられる機構がついています。ギアを離すと、動輪がフリーになるのです。まだ、よくわからない部分もあって、しばらく楽しめそう……。動かせるとしたら、こちらの方がさきですね。

<電動工具導入>

ベルメックス・インターナショナルから電動のサンダがやってきました。上にベルトのサンダがあり、サイドには円形のディスクがあります。ベルトの方は垂直に立てることもできます。100Vで、わりと静かに稼働。すぐに使えるところにこれがいつもあると、便利でしょうね。設置場所を検討中です。

<ターンテーブル工事>

いよいよターンテーブルの製作を開始しました。まず、線路が載る部分(テーブルというのか、ブリッジというのか)の製作です。40mmのL型鋼と30mmのL型鋼で組み上げます。写真は、材料を切って、確認をしているところ。長さは1000mmです。弁天ヶ丘線の機関車が1mを越えることはないでしょう。

一方、基礎部の工事も大変です。場所は玄関横。ガレージ駅の裏手になります。まず、土を掘り、丸く20cmほど穴をあけました。

ここに、捨てモルタルを敷きます。これが地面と接している基礎部になります。そして、その上にレンガを並べていきます。

一方、レールとブリッジは組み上がってきました。端にキャスタが付きました。

レンガを並べてモルタルで固定。完成したところは来月号で!

<イギリスで製作中>

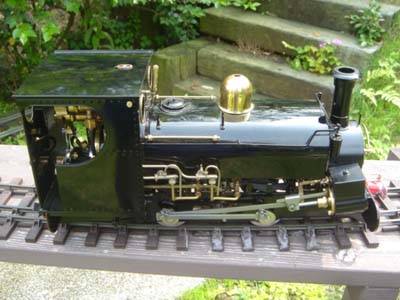

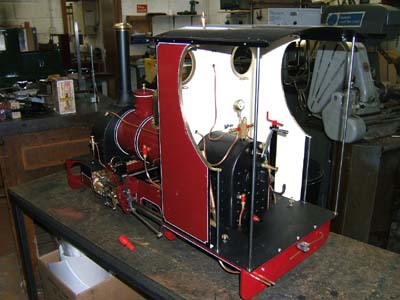

2年以上まえになりますが、イギリスのMaxitrak社に、蒸気機関車を発注しました。納期は1年とありましたが、それはとうに過ぎています(これは日常的なことです)。いつ来るかな、と思っていましたが、なかなか来ません。まあ、気長に待つ、というのも楽しいものです。それが、先日、あと3週間、というメールが届きました。写真は、ボイラと、組み上がったシャーシ。

3週間が経ったところで、あと1週間、というメールが来ました。おお、本当に出来ていますね。近いうちに、弁天ヶ丘線に入線することになります。無事に届くと良いのですが……。こちらも来月号をお楽しみに!

/☆Go Back☆/