MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

リラックスの4月

/☆Go Back☆/

今年の4月は雨が少なく、天気の良い日が多かったと思います。花が咲き乱れ、緑は日に日に広がりました。なにを植えてもすぐに大きくなります。ガーデニングが楽しい季節です。3月で仕事が一段落したのですが、新しい仕事を前倒しで片づけることになり、けっこう4月も時間がありませんでした。3月に完成させたコッペルの試運転を3回行い、あとは小工作を少し。それから、オープンディが何度かありました。

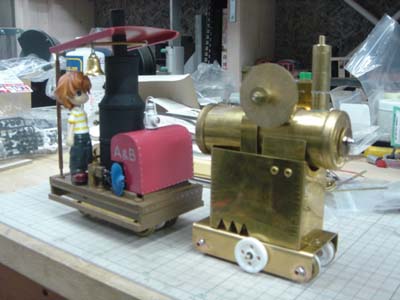

上の写真は、15号機になったコッペルです。新しく作ったテンダを連れています。とにかく、動くには動きましたし、なかなか調子も良かったのですが、不完全な部分が残っていて、手直しが必要な状態です。

8月10〜12日に東京ビッグサイトで開催されるJAM国際鉄道模型コンベンションに参加が決まりました。当鉄道の参加は、今年が3回めです。昨年は大阪だったので、たぶんお客さんが違うだろう、と見込んで、ほとんど昨年と同じ内容でいこうと考えています。一昨年はレイアウトを新調しましたし、昨年はポピンジャイを製作しました。今年は、これといった大作がありません。少々サボり気味ですね。まだ数ヶ月ありますから、小さいものではがんばれるかもしれません。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。忘れた頃にこっそり更新されています。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<コッペル完成>

コッペルは3月末にぎりぎり完成しました。最後は、ネームプレートです。エッチング板がキットに含まれていました。緑に塗装して、ペーパで磨いたものが写真。これを両面テープで貼りました。

「MORI」と書かれたプレートは、佐藤氏からいただいたもので、これは、森製作所の機関車を佐藤氏が以前に製作されたので、その余剰パーツだったのでしょう。まったくの偶然です。おあつらえ向きですね。1枚なので、左サイドだけです。白線はテープです。貼り付けてから、クリアを吹いておきました。

屋根は結局、茶色になりました。完成して、もう試運転をするばかり。さて、重いから、工作台から下ろすのが大変だな、というところ。

<レトロな模型とおもちゃ>

渡辺精一氏設計の2B1の中古品をオークションで手に入れました。自分も製作中ですし、参考にしようと思いました。これが、かなり素晴らしい出来映えです。塗装がされていないのは、どうも意図的なもののようで、キャブの内側は赤く塗られています。ディテールも非常によくできています。まだ運転はしていませんが、滑らかに動輪が回るので、たぶん動くでしょう。未塗装面に少しサビが浮いている程度ですが、ボイラカバーとキャブを塗ってやる手もありかと。

こちらも、骨董品として手に入れました。ブリキのおもちゃです。レールには乗りません。車軸は4つで、弾み車で動きます。Gゲージくらいのサイズです。下回りを改造して、モータで走るようにしたら楽しいかもしれません。

<コッペル試運転1>

4月になって、コッペルの試運転を行いました。初釜です。ボイラへの注水は、ボイラから水を落とすコックにチューブをつなぎ、ロートで注ぎ入れました。

テンダは、10号機レールモータのものを借用。ポンプが3系列あるので、パイプが3本。2枚めの写真は、煙突にブロア・ファンをのせています。ガレージ駅には、コンセントがあるので、このファンの電源は、LGBのコントローラを使っています。

煙が出ています。圧力が上がってきました。

ブロアを開けると蒸気漏れがあるようです。とにかく、走ってみました。なかなか快調に走りました。コースを3周ほど快走したあと、記念写真を。

こちらは、掃除をしたあとに撮影したもの。機関士の人形を立たせると、この機関車の小ささが出て良い感じになります。キャブに立たせると頭がつかえてしまいますが。

ブロアが不調のため、煙が出ている写真が撮れませんでしたが、これが唯一写っています。テンダが色違いで、エキセントリックですね。この状況だと、トレーラから機関車のキャブが遠くて、運転がもの凄くしづらいです。やはり専用のテンダを作らなければ、と思いました。

<平常運行>

同じ蒸気機関車でも、こちらは気楽なものです。スイッチ・オンでしゅっぽしゅっぽと音を出して走ります。

14号機ポピンジャイは、その後トラブルもなく、地道に役目を果たしていますが、今年のJAMコンベンションに出展するため、壊さないように自重しています。

12号機AB20です。今はこの編成が一番活躍しています。安定しているし、乗り心地も良いです。この機関車は汽笛がないので、なにか音が出るものを付けてやりたいな、と思案中です。

ポーチ付近は花がいっぱい。たちまち大きくなって、線路にはみ出してくるので、最初はゆっくりと走って、チェックが必要です。

ガレージ駅に並んだ、AB10とAB20。AB10の前面のカップラ付近にコネクタが出ていますが、これは重連のときに、AB20に差し入れるジャックです。これを繋ぐと、AB10のコントローラで、両方の機関車がコントロールできるようになります。

黄色い葉っぱのリシマキアが少しずつ伸びてきました。ガレージ駅のゲートは、もうぼろぼろです。何度も直していますが、もう木が朽ち果てていますので、崩壊しそうです。

2号機AB10のサイド。この機関車はボール紙製です。最初に作ったのがこの機関車で、1mm厚くらいのボール紙に、工作用方眼紙を張り合わせてボディにしました。この次からは、2mm厚のケント紙を使うようになって、強度が増しましたが、AB10だけは薄いのです。でも、まだなんとか大丈夫みたいですね。長持ちしている方です。

<血圧計機関車>

昨年、首振りエンジンのトラム(シャープナ号)を作ったとき、吹き付け用の小型コンプレッサで動かして遊びました。また秋に、井上氏のところへお邪魔したとき、血圧計のコンプレッサを利用して首振りエンジンを駆動する機関車を拝見しました。それ以来、気にはなっていたのです。液晶画面が壊れた血圧計をオークションで100円で落札したので、この中からモータとコンプレッサ部を取り出して、なんとか動く車両を作ろう、と思いました。

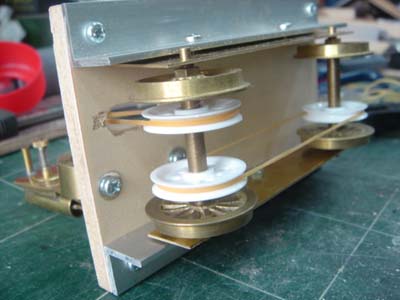

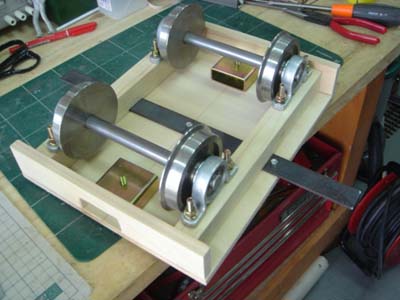

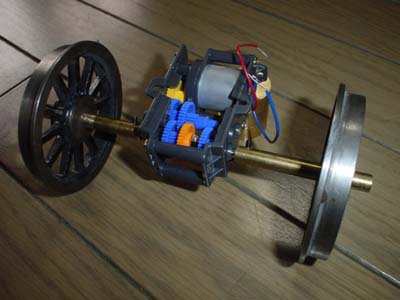

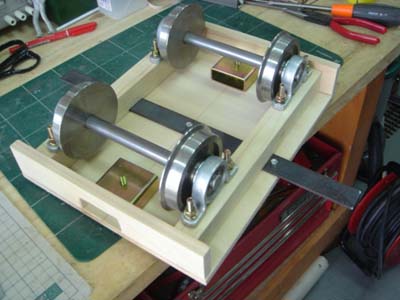

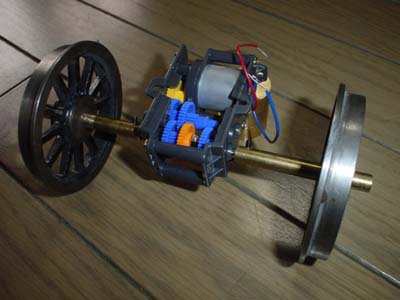

首振りエンジンは、科学教材社の製品です。直結して回してみたところ、なんとか動きそうです。さっそく、下回りを製作。Oゲージの車輪を使いました。これは、先日、井上氏からいただいたパーツです。

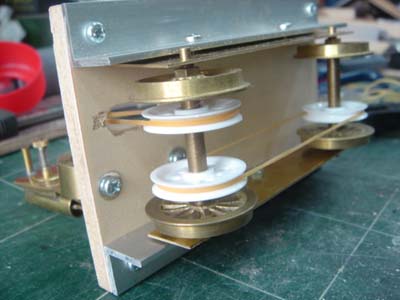

本当はロスが少ないギア伝動が良いのですが、パーツや工作力の関係でいつものプーリーです。車軸支えは真鍮板ですが、片側は中央1点でシャーシにネジ止めして、全体で3点支持になるようにします。エンジンとは、1:2.5くらいの減速比になっていると思います。

モータとコンプレッサ部は、縦型ボイラに見立てて隠しました。塩ビパイプとボール紙で作りました。電池ボックスは、水タンクみたいに見せよう、とボール紙でカバーを作って隠します。スイッチが見えますね。

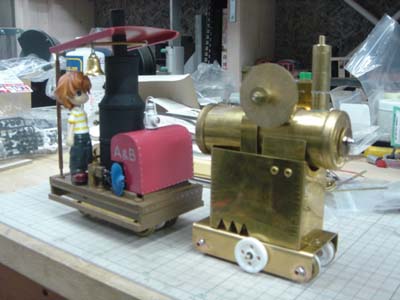

屋根をつけて、人形を乗せて出来上がり。水タンクが大きくなりましたが、単4電池4本の6Vでは、動かなかったので、急きょ2本増やして9Vにしたためです。これでも平地でぎりぎり動くという非力さです。

写真にもう1台、変な車両が写っていますが、固形燃料で動くライブスチームです。これはキット(教材?)で、もともとは大きな車輪がありましたが、やはりOゲージの車輪を組み込んで改造しました。試運転はまだです。

<テンダの製作>

コッペルのテンダを製作することにしました。テンダというのは、炭水車といって、ほとんどは水のタンクで、上に石炭を載せています。運転がしやすいように、後ろのトレーラに乗った運転者が、両足を乗せられるバーを取り付けました。こうすると、前傾姿勢になれて、キャブ内の操作が楽になります。ただ、片足だけ乗せると、車両が傾いて脱線します。車輪はモデルニクスのものを使用しました。

水のタンクは適当な大きさのタッパを探してきました。底の近くに給水のためのパイプを3つ取り付けました。真鍮板にパイプをハンダ付けし、タッパには、パイプの穴とネジの穴を開け、バスコークを塗ってネジ止めしました。

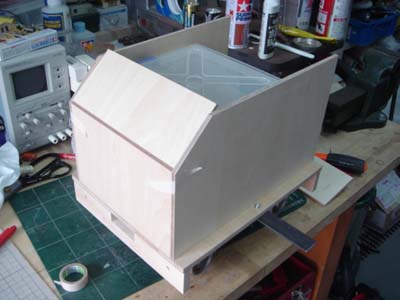

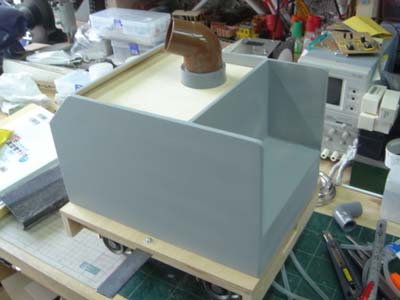

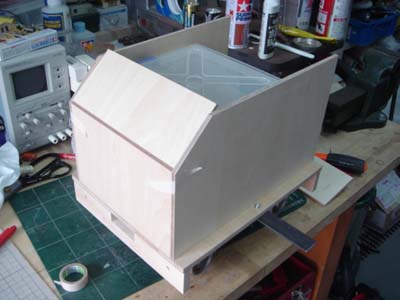

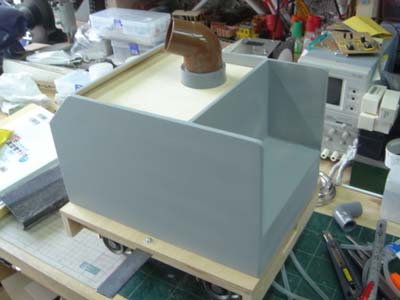

ボディは、シナベニアです。灰色になっているのは、目止めを兼ねたサーフェイサ。上には蓋を付けて、曲がった塩ビ管を取り付けました。大きめですが、ここから水を入れられるようにしてあります。

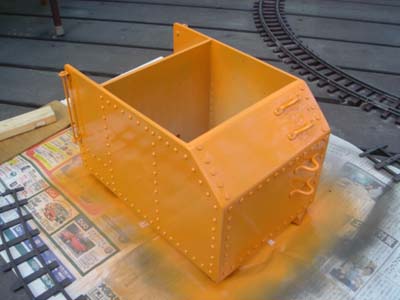

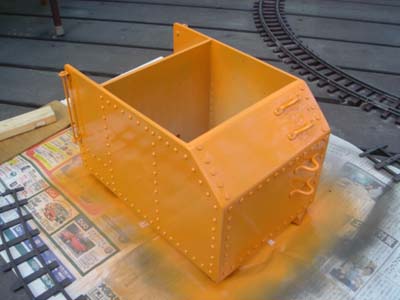

スチールでできているように見せかけます。穴をあけて、リベットを埋め込みました。面倒ですが、楽しい作業です。色は、機関車と同じオレンジ色です。ステップに見せかけた金具は、ホームセンタで見繕ってきたものです。

テンダを連結しました。機関士が、このように座ることもできます(笑)。実際の運転では、ここに石炭の入った箱を置いたりするでしょう。

白線はテープ。「A&B」の文字はシールです。一応、クリアを最後に吹き付けて出来上がり。

小さいですが、テンダ機関車が1台増えました。11号機レールモータに続き、2台めです。次の試運転には使えそうです。

<コッペル試運転2>

天気の良い週末。2度めの試運転に臨みました。まえのテストで蒸気漏れがあったのは、すべて配管の取付け部分でしたので、2箇所ほど、やり直して、完璧を期しました。

圧力が上がって、今回も調子良く走りました。直したところは、もう漏れていません。しかし、圧力計の根本から漏れています。そこは、コーキングをして締め直したところなのに、変だなと思っていたら、3周ほど走ったところで、なんと、圧力計が取れてしまいました。蒸気が漏れましたが、幸いそんなに圧力も上がっていなかったので、大したことはなかったです。すぐに火を落として、運転終了です。

というわけで、改善はされましたが、また新たな課題が。圧力計は、パイプ側の取付不良と判明。もう一度分解して、ハンダづけか銀ロウづけで直さなければなりません。今回はここまで……。

<他社からのレポート>

佐藤隆一氏が製作していたシェイの2気筒縦型エンジンが完成しました。見事な出来映えですが、なにより、この短期間にこれだけのものを製作されるのが、まさにプロの技術力だと思います。実は、このエンジンが、先日宅配便で送られてきました。そこで、コンプレッサで低速の運転をしました。動画を撮りましたので、ご覧下さい。音が静かなので、音量を上げないと聞こえないかもしれません。

エンジンを圧縮空気で運転しているところの動画がこちらとこちらにあります。

星野公男氏は、一昨年のJAMコンベンションのときにも、究極の安上がり機関車を発表されていましたが、今回は、タミヤのギアボックスを使ったものです。5インチゲージの車軸と車輪を付けたところの写真です。これを単4電池4本で回して、大人を引っ張れる機関車が作れるそうです。

2枚めがその完成品です。クランクとロッドがきちんと作られていて、まさか、タミヤのギアボックスで動いているとは思えないでしょう。

このガソも星野氏の作品。ボディが段ボール製、屋根は新聞紙で作られたものだとか。前回のレポートにあったトラムと同じ56mmゲージをはじめ、45mmから89mmまでゲージ可変にされたそうです。貨車も作られました。可愛らしいプロポーションですね。

写真が56mmゲージの走行シーン。7.5インチと5インチのデュアルゲージのレイアウトでしか走れません。

JMRCの渡辺精一氏の記念運転会の様子。埼玉和光の理研で行われたそうで、星野公男氏から写真をいただきました。まずは、7.5インチゲージのC62です。製作者は星野英次郎氏ですが、星野公男氏とはご親族ではないそうです。もう何十年もまえに出た本に、この機関車が載っているのを見たことがあります。今でも動く、というのが凄いです。

もう1枚は、レールモータを運転する雲土氏。欠伸軽便鉄道の10号機と同じ機関車ですが、図面と鋳物だけから製作されたものだそうです。スーパヒータとかあって、かなり難しい工作だと思います。お若いのに凄いですね。

もう何度も登場している、関根氏のシェイがついに完成しました。3.5インチだったのですが、5インチの台車も製作されて、どこでもOKの機関車になりました。エンジンが大きく、力が強そうですね。

この「他社からのレポート」は、メールでいただいた写真の一部をご紹介しています。自宅の庭園鉄道等の掲載ご希望の方はメールで写真をお送り下さい(アドレスはトップページにあります)。

<オープンディ>

気候も良くなってきました。4月は何度かオープンディを開催しました。スナップを幾つかご紹介します。欠伸軽便鉄道では、人間が乗っているところの写真が普段は登場しませんので、こんな機会に写真を公開すると、「あ、そこに乗るんですか」という感想メールをいただきます。

AB20、オレンジ色の低床トレーラ、そしてショートカブースの編成です。初心者に優しい設計ですが、コントローラが少々シートから遠い、という評価を受けています。姿勢が前のめりになるのです。でも、その方が重量バランスが良いのですが。

AB10の方は、機関車とトレーラ2台の編成です。運転者は最後尾です。前が長いので、乗っていると列車がうねるのが見えて楽しいです。音も、大型のボギィ車が2両続くので、がたんごとんと良い感じになります。AB20と2列車同時運行中です。平面クロッシングだけが注意ポイントですね。

花と緑の間を走る、気持ちの良い季節です。もう少し暖かくなると、虫が多くなりますから、今が一番良いシーズンです。

ガレージ駅から出てきた9号機プリムスのナベトロ列車が、ポイントの手前で待機中です。石畳のカーブにAB20の列車が見えます。

アーチ橋と高架の部分は勾配があります。下り方向に走る場合は、ゆっくりと慎重に。トラス鉄橋付近も、西日を浴びて明るくなりました。このあと、暗い森の中を通過します。その明暗のコントラストが庭園鉄道の醍醐味でもあります。

本日は無事故でした。ガレージ駅に到着、車庫へ進入するAB20列車。お疲れさまでした。

<駅長の近況>

駅長パスカルです。ときどき列車に乗せてもらっています。

<コッペル試運転3>

圧力計の取付け部を直し、チェックバルブのシーリングも直し、3度めの挑戦を4/29の朝から始めました。抜けるような晴天です。最高気温は25℃。ガレージ駅でスチームアップを始めました。ファンからブロアに切り換える圧力が、思っていたよりも高めです。それぞれの窯にそれぞれの特徴があるので、慣れるしかありません。今回は蒸気漏れもなく、調子が良さそうです。ハンドポンプもOKでした。汽笛も鳴りました。

快調に走行。テンダと機関車を繋ぐ水パイプが2回も走行中に抜けてしまう、というアクシデントがありましたので、ここはまた直さなければなりませんが、まあまあ仕上がってきた感じです。まだ、あちこち調整が必要ですが……。

<桜の下>

これは、デッキの桜の樹の下。4/12が満開でした。5月もアクティブにいきましょう!

/☆Go Back☆/