MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

兆しの3月

/☆Go Back☆/

3月の前半は冬に戻ったみたいな日が続きましたが、後半はさすがに暖かくなり、桜も咲き始めました。相変わらず、締切に追われて忙しい毎日。しかし、工作は少しずつ進んでいます。

上の写真は、3月の初め頃です。このレールバスは、走らせて見ているだけで和みます。癒し系ですね。

今回も2月に続いて、写真が少ない月になりました。けっこういろいろやったつもりでしたが、絵になる進展はあまりありません。コッペルの部品が一通り揃ったので、何年ぶりかで組立を再開しました。完成に近づいています。来月には試運転ができるでしょう。

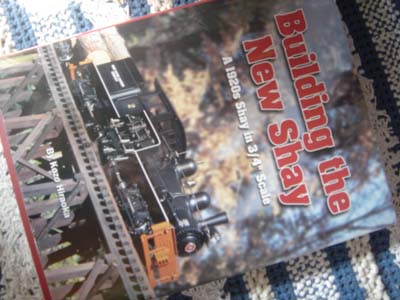

平岡幸三氏から、上の本が届きました。新刊です。ライブスチーム誌に連載されていたものです。日本ではまだ、機芸出版社から2冊しか出ていませんが、海外では5冊めでしょうか(もっと出ているのかも)。とにかく、もう皆さんがご存じのとおり、ちょっとほかに例を見ない、素晴らしい内容です。ここまで、精密にわかりやすく金属工作のプロセスを解説したものは、世界中探してもないのではないでしょうか。まさに、隅々まで神経が行き届いた内容です。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。ときどき忘れた頃にこっそり更新されています。それから、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もよろしく……。

<庭園鉄道の季節到来>

AB20は、バッテリィのスイッチを取り付けてから、ノートラブルです。この新鋭機もデビューして2年になりました。この2年間、A&Bの最新鋭機関車として、よく働きました。そろそろ、またAB10との重連に戻そうかと思います。

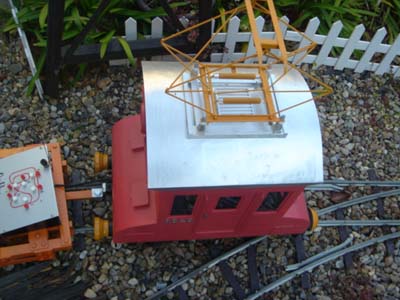

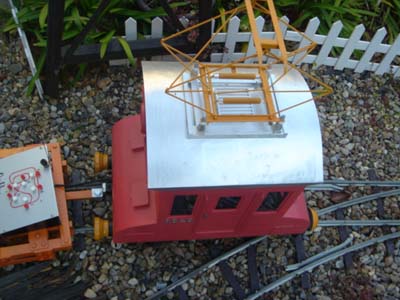

レールバスとクレーン付き無蓋車も、出番が多いです。庭に花が咲くと、さっそく出動して、このように写真を撮ります。こういった業務も多いわけです。後ろの無蓋車は、A&Bでも2番めに古い無道力車です(クレーンは新しいですけど)。昨年は、大阪のJAMへも出動しましたね。ボール紙でできているのに、けっこう耐久性があるものです。

<45mm&32mm>

Loco Boxのガーラットは、その後も順調に走っています。ガスのタンクがあまり大きくないため、そんなに長くは走れません。安全設計なのかもしれません。力は弱く、速度はゆっくりです。

牽引されている客車は、イギリスのGarden Railway Specialistから取り寄せたもので、プラスティックの完成品です。一緒にデカールも購入したので、そのうち貼りたいと思います。

ロギング・マレーは、もっとウェザリングをする予定なのですが、まだそのままです。今回は後ろに黄色の無蓋車を引かせてみました。ここにバッテリィを載せて、走らせるつもりだったのですが、ちょっと収まりが悪いため、再検討中です。給水塔もアメリカンなので、似合います。

蒸気動車も快調に走っています。やはり、機関車ではない、電車でもない、という視覚的な珍しさが、見ていて厭きません。けっこう長く走ります。設計が良いのですね。

<モルタル・ストラクチャ>

前レポートで、少しだけ紹介したストラクチャです。寒くなったので、中断していました。いつものとおりの工程で、モルタルを塗りました。

今回は、土台のところは、長方形積みではなくて、石垣みたいなランダムな形に石が積まれた模様にしてみました。線路の上に乗っていますが、ガレージ駅の構内です。

モルタルを塗り終わったところ。屋根は長方形模様。今回の目新しさは、屋根の形がやや複雑な点です。

暖かい日の午後にペンキを塗りました。今回は、土台のコンクリートのままではなく、グレィに塗りました。ですから、全部で4色です。

<他社からのおたより>

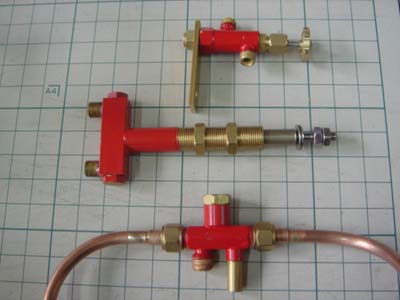

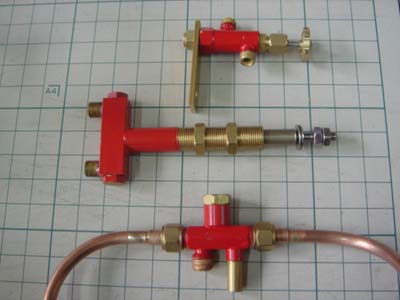

木内氏の工房です。昔の写真ではありません。シェイの台車部ですね。既に完成しているシェイと同じものを、作られているのです。

色でわかるかもしれませんが、フレームに使われているのはアルミです。ステンレスではありません。大きさのわりに、あのシェイは軽かったのです。2人で簡単に持ち上がります(70kgくらいだったかな)。アルミが使われているからなのですね。

こちらは、佐藤氏の工房です。2気筒の縦型エンジンが組み上がってきました。バルブもセットされ、あとは仕上げを残す段階でしょうか。これが動くと良い音がするでしょう。シェイの一番のチャームポイントです。

2枚めの写真は、井上氏の新作です。左は縦型ボイラの機関車。右はルビィです。どちらも45mmの入門的機関車で、我がA&Bにも同型があります(ルビィはフォーニィになりましたが)。井上氏は、この2台を、5インチゲージにされたのです。下に、填め込むようにして5インチの台車が着きます。もともとの動輪が、タイヤを擦って伝動する仕組みになっています。つまり、上部は無改造。いつでも取り外して元どおりになる、というデザインです。

この緑の機関車は、星野氏のメトロ。もう完成してしまったのです。凄い。なんかあっという間でしたね。後ろにカバーをかけられたC59がありますが、あれが完成したのも、ついこのまえのような……。どちらも、初運転はまだこれからとか。

もう1枚は、星野氏がオークションで手に入れたトラムですが、タミヤのギアボックスと乾電池で動力化し、鹿浜ミニ鉄クラブで運転をしたときの模様です。ここは、7.5インチと5インチのデュアルゲージですが、使わない側の、56mmゲージに合わせて製作されました。その理由は写真でわかると思います。世界中探しても、56mmゲージなんてたぶんないでしょう。1周約300mのコースをボディを揺らしながら「とっても良い感じ」で走ったそうです。

ドイツのGerd氏から届いた写真は、彼の新作で、5インチのサイドダンプカー。珍しくボギィ車です。実際に、横に傾いて、中身をあけることができます。あっという間に、こういうのを作られるのが凄いです。

<コッペルの組立て佳境>

ニイザキ・モデル・エンジニアリングのキットです。このコッペルは、5年まえに注文したもの。1年に1度くらいの頻度で、少しずつ部品が届きます。図面も少しずつ来るので、全体像がなかなか見えない、というパズルみたいなプロジェクトです。既にボイラまで来ていたのですが、配管関係で不足部品があったり、オプションのパーツを待っていました。今回、クロスヘッド・ポンプとインジェクタなどが届き、パーツが揃いました。

もう一度、ボイラを下ろして、まずは、クロスヘッド・ポンプを取り付けています。

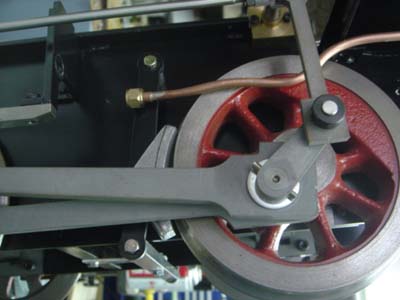

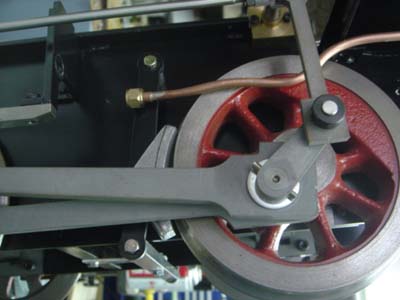

左側のクロスヘッドで、ポンプを動かします。取り付けてみたところ、前後進を切り換えるレバーと干渉するため、これを避けて、ポンプを少し斜めにしました。

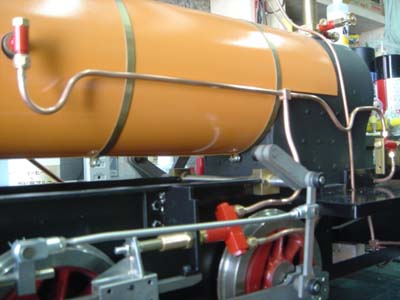

クロスヘッド・ポンプの配管を仮組みし、今度は、インジェクタを取り付けようとしています。この機関車はテンダ(給水車付き)にするつもりなので、水タンクは後ろになります。その配管が後部に伸びます。

インジェクタを取り付け、今度は汽笛です。汽笛は、スケールどおり小さくしてしまうと、音が超音波になって人間の耳では聞こえなくなるので、ぎりぎり大きなものになります。ちょっと大きすぎるので、このように、床下に取り付けることが多いです。蒸気だけを噴き出すダミィの汽笛を付けると、最高ですが。

キャブを載せて、パイプがぶつからないかを確かめています。まだまだ、すべて仮組みの状態です。

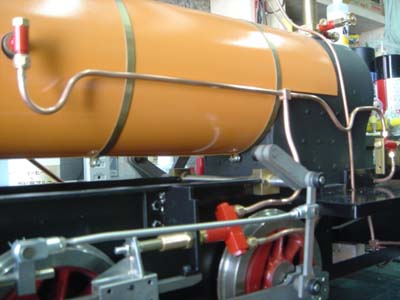

蒸気ドームとサンドボックスはグラスファイバ強化プラスティックです。オレンジ色に塗装しました。サンドボックスは完全な飾り。蒸気ドームは、2本の安全弁が収まり、右側には、レギュレータが付きます。

後ろの動輪にダミィのブレーキを取り付けました。これも最近届いたパーツです。このため、一度取り付けた、クロスヘッド・ポンプを取り外す必要がありました。このように、何度も組み立てたり、分解したりの繰り返しです。ブレーキはダミィですが、ちょっと改造すれば、可動にもなります。ただ、こんな小さな機関車だと、事実上ブレーキは不要ですね。トレーラにあった方がずっと効きます。

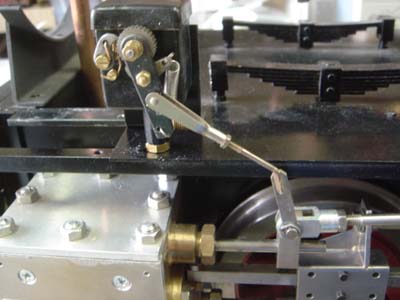

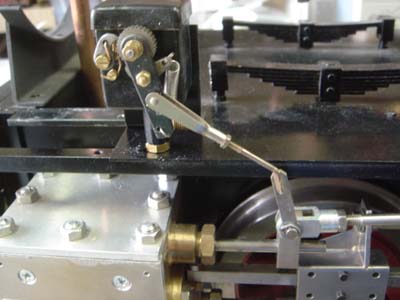

これは、リュブリケータ(給油機)です。A&Bの蒸機では初めて、メカニカルなオイル・ポンプです。バルブのクロスヘッドとリンケージします。レバーを往復させ、カムによって歯車が一方向へ回ります。

もう1枚はシリンダ下部のドレン・コックを取り付けたところ。これは最初の頃に作って、今回が正式取付けです。ドレン・コックというのは、シリンダの中に入った蒸気が、冷めて水になった場合に、それを排除するためのものです。機関車のスタート時にだけ使います。

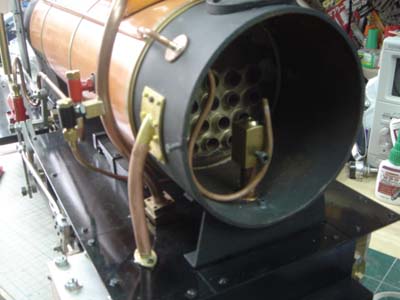

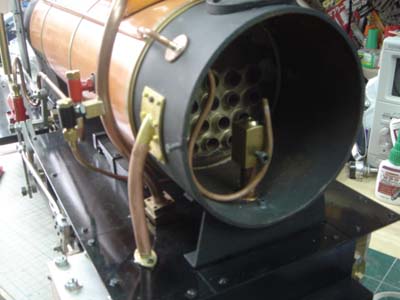

ボイラの前、煙室です。シリンダから排気された蒸気が煙突へ向かって吹き上がります。そのとき、周りの空気を巻き込んで排気するため、ボイラの中を通っている何本ものパイプ(煙管)から空気を吸い込み、これで、後ろにある火室の炎が強く燃え上がるわけです。また、細いパイプがぐにゃっと回って入っていますが、これは、止まっているときに蒸気を煙突へ向かって噴き出し、同様に換気を促して炎を煽るためのもの。ブロアといいます。

煙室に蓋をしました。扉が付いていますが、これはダミィで、掃除のときは、そっくり丸ごと前部を取り外します。煙室の外側サイドにあるパイプは、実物の排気管(シリンダから来ている)ですが、これはダミィです。

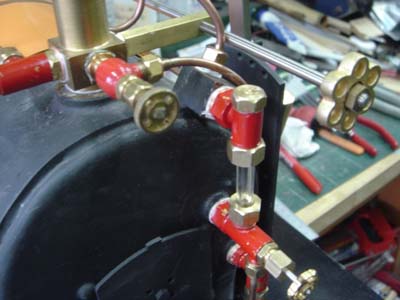

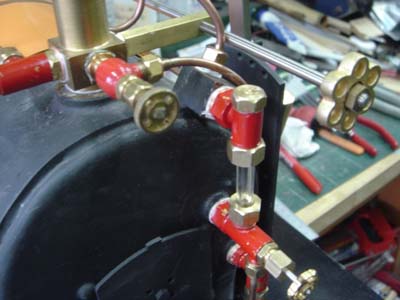

ボイラ・フィッティングを正式に取り付けました。絞めたときの向きをワッシャの厚さで調節します。シリコンシーリングを使って取り付けました。写真は、ガラス管の水面計です。ここは、輪切りにしたシリコンチューブをパッキング材にします。

キャブもディテール・パーツが取り付けられたので、塗装することに。まずは、内側の面をアイボリィで塗りました。このあと、表側をオレンジ色に。

塗り終わったキャブを組み立てて、借り組みしてみました。屋根が白いのは、どうしようか迷っています。黒の方が良いかな、と……。白もお洒落なんですが、屋根って、運転すると汚れますしね。

しかし、ここで問題が発覚。右側のコールバンカが、前後進切換レバーと完全に干渉します。このままでは前進にギアが入りません。5mmほど削る必要がありそうです。せっかく塗ったのに……、ということで、また2日ほどこれにかかるでしょう。

このあと、一度試運転をしてから、テンダを製作する予定です。

/☆Go Back☆/