MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

暖かい12月

/☆Go Back☆/

2006年最後のA&Bレポートです。昨年に比べると、今年は本当に暖冬です。12月上旬は雨が多かったのですが、後半は暖かい日が続いています。予定されていたことですが、この時期は忙しく、工作はほとんど進んでいません。しかし、鉄道以外では、飛行機を2度も飛ばしにいきましたし、あと真空管のラジオを1台とアンプを2台も組みました。仕事よりも、そちらの方が忙しかった、という分析もあります。

そういうわけで、本レポートは今回はほとんどネタがない、と思っていましたが、まとめてみると、別に普通でした(笑)。一番のニュースは、ライブスチームのフォーニィでしょうか。いえ、大したものではありませんが……。ほかに大きなニュースがないので、少し多めの写真で紹介します。

それにしても、2006年は充実した1年でした。JAMコンベンションへの2回め参加もあり、それから春と秋の2度のスペシャル・オープンディもあり、と予想以上の楽しさでした。合計10回ほどのオープンディも事故もなく開催できましたし、なにより、年頭に挙げた課題をほとんどクリアできたことも大きいです。さあ、来年もきっともっともっと楽しいことでしょう。

上の写真は山茶花の下を通るAB20の列車。大きな赤い花が沢山開きました。山茶花の樹は年々大きくなっている気がします。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。こっそり更新されています、こちらもお見逃しなく。それから、少しずつ鉄分が増えている、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<12月ものんびり運行>

12号機AB20はその後、単機の運転ばかり。オレンジの新しいトレーラも絶好調です。どなたに乗ってもらっても、このトレーラが一番安定している、との感想をいただきます。

10号機の単端は、この頃はクレーン付き無蓋車を引いています。今のところトラブルもなし。ただ、カメラのサーボについては、バージョンアップを予定しています。来年くらいにできたら良いな、と。

日が照ると本当に暖かい小春日和です。山茶花も咲いているのは綺麗なのですが、これだけの花が散ると、橋の上が真っ赤になって、掃除が大変なのです。

この列車が一番運転が簡単ですので、お客さんに運転をしていただく機会も増えてきました。ただ、スピードが出すぎることが唯一危険な点です。ツマミのフルを10とすると、ほぼ3くらいが最高スピードで、それ以上は危険なのです。コントローラの上限を設定できるような回路にするべきかな、と思案しています。

11月のオープンディのときに故障した7号機Kato 7tonは、ひっくり返して調べたところ、チェーンが外れただけでした。サスペンションが効く方向でチェーンが緩むので、チェーンが伸びたときに外れやすい機構といえるかも。

夕方になると、もう寒いですね。暗くなるまえに、車庫(ガレージ)へ……、という運行がほとんどです。

<45mmゲージライブ>

忙しいときでも、ちょっとした休憩時間はあるわけで、たとえば30分だけ、といった場合に、このクラスのライブスチームはうってつけです。燃料を充填して火をつけると5分ほどで走りだし、10分くらい眺めていられます。掃除も簡単だし、メンテナンスもほとんど不要です。1枚めは、赤いダージェリン。購入して1年になりますが、トラブルなし。快調です。

アスターのB20もよく走ります。アスターの機関車は10台くらい持っていますが、僕が経験した中では、この機関車が一番調子が良いです(ほとんどが中古なので、製品の質ではなくて)。スケールなのか、小さい安全弁が、低い音を立てます。

B20が安全弁を吹きつつ走るところを動画に撮りました。こちらです。

蒸気動車も走らせるのが楽しい車両です。少々ナイーブなところがあり、配管系で漏れているかもしれません。

蒸気動車が走っているところの動画がこちらです。

<ルビィ・フォーニィ>

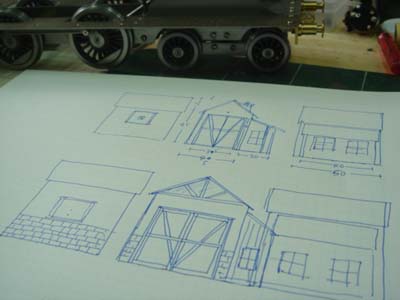

12月は、今年の最後の課題であるモルタルのストラクチャを製作する予定でしたが、連日の雨だったため、工作室でできるものに予定を変更して、1番ゲージのルビィをフォーニィに改造することにしました。ルビィ用のフォーニィ改造キットが他社から発売されているくらいで、雑誌でもよく見かけます。いつかやろうと思っていたものです。

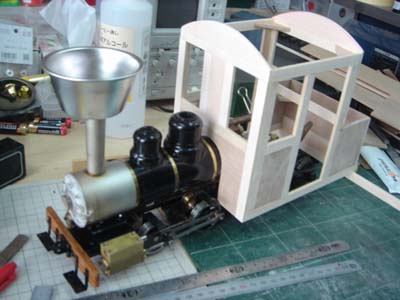

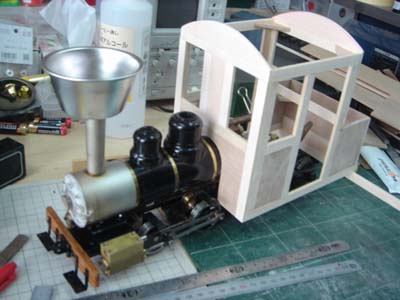

ルビィは、アキュウクラフトの傑作入門機で、安価なこともあって、沢山売れているようです。とても良く走ります。スタンダードなものは、1枚めの写真のようにサイドタンクです。まず、このサイドタンクとキャビンを取り外します。2枚めの写真がその状態。後ろにボギィ台車が置いてありますが、これは、バックマンの運材車の片方です。ちょっと車輪が大きいのですが、今回はこれを使いました。

まず、ボギィ台車をキャビンの床と連結します。タイバーも首を振るし、ボギィも中心軸で回転します。こうしないとカーブが曲がれません。もう半径60cmなんて急カーブは曲がれなくなります。

さて、今回は、2フィート・ゲージのフォーニィを想定して、60÷4.5=13.3、つまり13.3分の1で作ることにしました。これは、よく7/8インチスケールと呼ばれています。1番ゲージは30分の1くらいなので、倍以上の大きさです。キャビンがもの凄く大きくなります。角材を切って、適当に接着しました。煙突には、手近にあったカップをのせてみました。

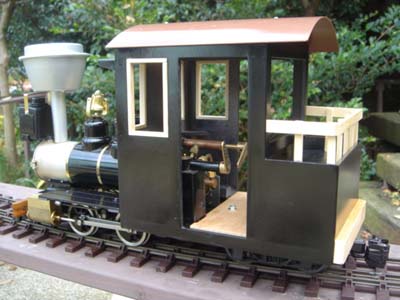

ランボードを作り、それから、ヘッドライトも大きなものをつけました。煙突のカップも、上蓋をつけてそれらしくしました。

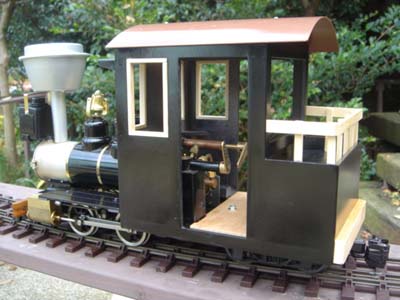

木で作ったところはグレィのサーフェイサを吹き付けてあります。屋根は、0.8mm厚の真鍮を曲げて作りました。キャビン前面の庇も真鍮製です。それから、サンドドームにベルがのっていますが、これはクリスマス用のもので作りました。

黒くすると、一気に機関車らしくなりますね。

窓枠を取り付け、屋根は茶色に塗装。部品を取り付けて、だいたい完成です。

さて、まずは試運転。といっても、キャビンを取り替えただけなので、走るに決まっています。後ろのボギィが脱線しないか、とか、重心はどうか、とかくらいですね。

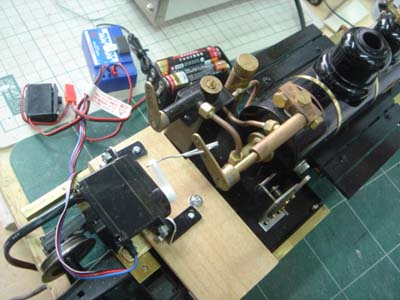

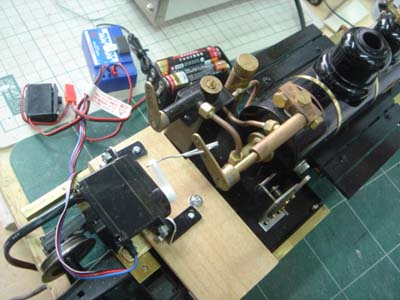

走ることを確かめ、そのときにレギュレータ・レバーの位置を見ておきます。そして、ラジコンのサーボを組み入れました。せっかくキャビンが広くなったのですから、これくらいはしないと。

残念ながら、13.3分の1といった大きなフィギュアがありません。ちょっと小さいですが、頭の大きい人を乗せました。ラジコンで運転すると、上り坂で開き、下り坂で絞り、という操作ができるので、トータルとしてゆっくり走らせることができます。また、速度が落とせるため急カーブも曲がれるようになるので、複雑なコースを走れるようになります。そろそろ、別のコースを造りたくなりました。

走行中の写真です。動画も取りました。。

フォーニィが走っているところの動画が、こちらとこちらにあります。

銘板がないのでしまりませんが、一応これで完成。こうなると、同じスケールで、貨車かカブースくらい欲しくなります。

<レディ・マドキャップ>

2006年の弁天ヶ丘線にとっての最大の成果は、このレディ・マドキャップが走ったことでしょう。この機関車は、弁天ヶ丘線を建設するまえからありました。これを走らせることを夢見て、線路を敷いたのです。そう考えると、1つの大きな目標が達成されたといえます。

その後も、運転を繰り返していますが、インジェクタは絶好調とはいえないまでも、なんとか働きます。蒸気が漏れていますが、あまり影響はないようです。でも、やはりハンドポンプは取り付けたいと考えています。それから、置換式のリュブリケータがちょっと特殊なもので、どうも、機構が今ひとつわかりませんが、少々オイル漏れがあります。ただ、走りっぷりは力強く、ゆっくり走ることもできるし、スタートもスムーズです。もう少し、いろいろ試してみるつもりです。

<Onレイアウト>

2006年は、Onをあまりできませんでした。ストラクチャをいくつか作り、貨車のキットを組んだくらいでしょうか。もう少し本格的なレイアウトをいずれ作りたいのですが……。まあ、どこに作るのか、という場所の問題もあります。

<アンティーク>

バセットローク(Bassett-Lowke)のDuke of Yorkです。動力はゼンマイですが、普通のおもちゃのゼンマイというよりは、時計仕掛けのような重厚な走りです。この機関車は、作られた年代が書かれていますが、1台は1927、後ろのは1931です。スケールモデルではなくフリーです。

こちらはホーンビィ(Hornby)のOゲージ(32mm)のBタンク。これもゼンマイで、1940年頃の製品です。バセットロークに比べると、ホーンビィはおもちゃっぽいのですが、この機関車は比較的作りがしっかりしています。庭園のエンドレスで走らせましたが、ネジをまけば2周は走りました。

<他社からのおたより>

何度かご紹介してきた星野氏のC59がついに完成したそうです。技功舎製の89mmゲージですが、もちろん今ではもう生産されていません。89mmとはいえ大型機ですので、とても1人では移動できません。エアテストは既に終わっているそうですが、星野氏宅の車では積み込むことができない、とのこと。でも、走る姿も早く見たいですね。

キャブのバックプレートの写真もいただきました。石炭投入口は、両側に扉が開くタイプになっています。ツマミが小さいですね。運転するときは、レギュレータを操作する棒を取り付けるのだと思います(運転者はテンダに乗らない)。

こちらは、星野氏の次のプロジェクト。イギリスのオークションで落札された、作りかけの機関車。マーチン・エバンス設計のレトロという機関車だそうです。軸配置は1Bで、先輪は首を振らないようです。カーブを曲がるのでしょうか。

一見完成間近に見えますが、かなりやっかいな問題を多数抱えているそうです。でも、早ければ来年中には走らせられるかも、とのことでした。

もう1枚の写真も星野氏からいただきました。栃木のバンダイのレイアウトです。ロンドンのトイ&モデルミュージアムにあったストラクチャが並べられていますね。とても良い雰囲気です。赤い機関車はJMRCの杉本氏製作の電機。

木内氏のグースです。シギヤ軽便鉄道で撮影されたもの。国旗を立てています。後ろのボディが外されていて、ホンダのエンジンが見えます。

2枚めは、キャビンのサイドのアップ。レタリングやカモのマークが入りました。この角度は良いですね。

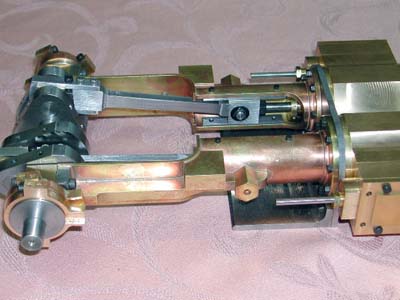

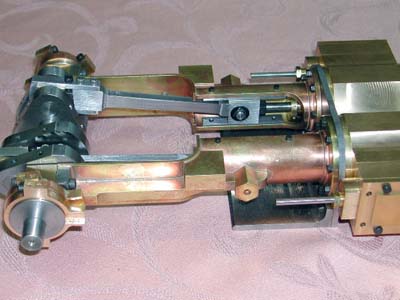

佐藤氏が製作されているシェイのエンジン部。1枚めは、コンロッドやバルブのためのエキセントリックの工作の途中で、2枚めは、それらが組み込まれています。素晴らしい出来映えです。佐藤氏の工作をご紹介すると、皆さんから「溜息が出る」といった感想をいただきます。まあ、普通はここまではちょっとできるものではありません(特に、僕は絶対無理です)。やる気をなくさないように!(笑)

<信号機修理>

ひたすら作るばかりでもないのです。鉄道を維持するためには、日々メンテナンス。これに尽きます。作ったものは、いつかは劣化し、壊れます。常に、使える状態に保つことが、楽しみでもあるわけです(本当か?)。

ベニヤで作った信号機ですが、風雨に曝されて、乾湿、あるいは温度の高低の繰り返しによって劣化します。このように、ベニヤがめくれてしまいました。これは、設置して1年半。防水性のものを使っていますし、塗装もしていますが、こうなります。特に、黒い部分が早くやられる傾向にあり、おそらく熱の影響が一番大きいものと想像します。

剥がれた部分を接着し直し、さらにクリアラッカを何重にも吹き付けて補修をしました。これで1年くらいは延命できるでしょうか。

このシグナルは量産型で、現在試験的に2機を屋外に暴露しています。ほかの部分は大丈夫そうですので、羽根とメガネの部分をアクリルなどのプラスティックで作った方が良いかもしれませんね。

塗料の劣化はほとんどまだ見られません。後ろに梯子があって、これも木製ですが、こちらも今のところ大丈夫です。ライトは、電池が入ったLED式ですが、今でもスイッチを入れれば点灯します。

<落葉を踏んで>

デッキに落葉がいっぱい。落葉はいくらあっても走行に影響はありません。ただ、ときどき細い枝が落ちているので、これにはがたごとと車両が揺れます。落葉を吹き飛ばす電動回転式箒を昨年作りましたが、今年はまだ出動していません(掃除はバキュームでしています)。

森の中も1週間掃除をしないとこのとおり、落葉の絨毯になります。

ガレージに戻ってきました。Popinjayが見えます。

14号機のPopinjayもたまに運転をしています。この機関車も、2006年前半の成果でした。もうずいぶん昔に作った気がします。

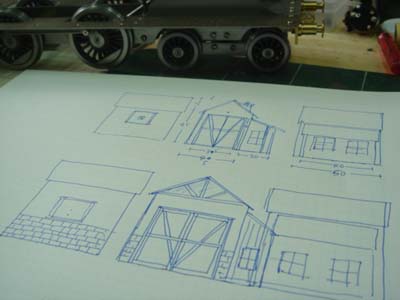

というわけで、今年最後の課題であるストラクチャは来年に持ち越しになりそうです。ただ今、デザインをしているところ。作り始めれば3週間くらいで完成するものと思います。

<来年もがんばろう>

暖かいクリスマス、そしてお正月を迎えることになりそうです。

それでは、よいお年をお迎え下さい。

/☆Go Back☆/