MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

工作の秋

/☆Go Back☆/

9月も終わります。弁天ヶ丘線は例年10月から営業を再開していましたが、今年はなんと、夏期休業をせず、ずっと6、7、8月も運行を続けていましたので、ようやく本格シーズンか、というくらいの感じです。涼しくなってきましたから、屋外の工作もそろそろできそう。しかし、現在ちょっと忙しく、なかなか時間が取れない状態ではあります。やっぱり、いつもどおり、ぼちぼちと参りましょう。

さて、今年の1月に掲げた弁天ヶ丘線の2006年の課題は以下の6項目でした。

1)複数同時運転を楽しめるようなプランを総合的に考える(線路や信号システムなどの整備を含む)。

2)より安定した乗用トレーラの開発を行う(モデルニクスの新型ボギィ台車を使用、ブレーキの装備など)。

3)新しい機関車1両の製作を予定(間に合えば、JAMコンベンションに出展か)。

4)45mmの線路の本格工事(仮構造を撤去して本格構造を再構築の予定)。

5)Lady Madcapの修理(継続課題)

6)ストラクチャの製作(継続課題)

このうち、1)は新年早々デッキに2台のポイントを増設し、ポイント切換の送信機を製作しました。線路面では完了していますが、信号システムについては未着手です(考えてはいますが……)。3)はポピンジャイ、4)は2月に、5)は4月に既に実現しました。残るは、2)と6)ですが、今回は、2)のトレーラの設計・製作しました。上の写真にある、オレンジ色の貨車みたいな車両がそれです。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。ときどきこっそり更新されています、お見逃しなく。それから、鉄分は少ないですが、社長が毎日書いている日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<涼しくなりました>

今年は、暑い夏が短かったように思います。この地方だけでしょうか。また、熱心に雑草取りをしたためか、池にメダカを入れたためか、蚊が例年よりも少なく、おかげで夏も庭園鉄道を運行することができました。人間が慣れてきた、という効果もあったかもしれませんが……。

8月は炎天続きで、緑が少しだけ勢いがなかったのですが、9月中旬は秋雨前線で小雨の日が多く、また緑が美しくなってきました。

AB20とAB10の重連列車が運行しています。以前に比べると、編成は少し短くなっています。機関車が2台、乗客を乗せるトレーラの客車、そして、運転手が乗る長大貨物(ウェル・ワゴン)、その後ろがカブースです。

西庭園の薔薇駅です。今は薔薇の花はそれほど多くありません。朝顔やクレマチスが柱に巻き付いていますが、上の梁まではまだ届かないようです。

運転席から撮影した写真が2枚め。玄関ポーチ横のカーブ、信号所の付近です。ポイントを無線で切り換えるための送信機が手前に見えます。カーブでは、前方を行く機関車が見えて楽しい風景になります。

レディ・マドキャップは、その後変わりありません。涼しくなったら、また運転をする予定。13号機のナンバ・プレートがついてからは、まだ一度も走っていないかも。

10号機の単端が、無蓋車を引いて、ガレージ駅から出ていくところ。この車両も、カメラの首を振る機構を作り直したいのですが、今のところ手つかず。

なかなか絵になる車両なのです。やっぱり、カラーのせいでしょうか。この配色は実物でもよく見かけるものですからね。

<40年めの挑戦>

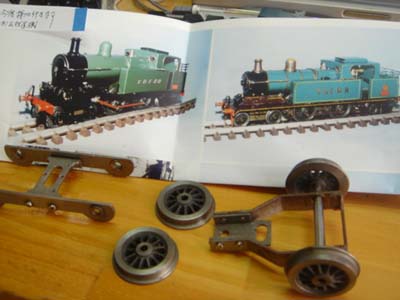

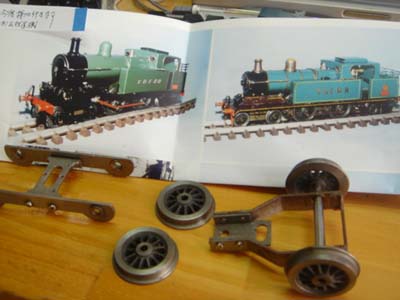

約40年まえに雑誌「模型とラジオ」に連載した、渡辺精一氏の2B1の製作記事、その2B1型の機関車を、今さら作ってみることになりました。小学校4年生のときに読んだ記事です。当時は絶対に自分では作れない、と思ったのですが、それが、そろそろ作れる年齢になったのかな(遅い!)、といったところでしょうか。

動輪やエンジンやボイラなどのパーツを偶然、オークションで入手していました。足りないものは、従輪だけだったのです。それを掲示板で書いたら、方々へ話が飛んでいき、まずは、須藤氏から情報やパーツをいただきました。そして、ついには井上昭雄氏の知れるところなり、その井上氏から、完成した従輪台車がそっくり送られてきたのです。おまけに、このような改造例もある、というバリエーションの写真まで……。

そこで、まずは錆びていたフレームを磨いて、間をつなぐ金具を鋼材で自作して、とシャーシ作りに入りました。途中で、科学教材社に部品を注文し、1カ月ほど待ちましたが、幸運にも軸受けブッシュや、蒸気ドームなどのパーツを購入することができました。今でも、まだパーツが残っていたのです。

ボディの工作になると、ボイラの外枠などで、鋼板を丸める必要があります。そこで、ベルメックスからこの工具を思い切って購入しました。これは、丸めるのと、折るのと、切断するのと、3つの役目を果たすという工具。重いです。40kgもあります。1mmの厚さのものまでで、長さは300mmくらいまでOKです。

というわけで、フレームを組み立て、動輪や従輪、それにフレーム内に入る1気筒のエンジンなどを仮組してみました。

1気筒ですから、最初に押した方向へ、前進もバックも走ります。でも、単にバルブは固定位置で、前後進対称に作られているものだと思っていたのですが、けっこう難しいことをしています。前進と後進で、エキセントリック部の金具が100度ほどスリップする機構になっています。前進するだけならば、まったく必要がない工作で、しかも、けっこう大変な部分です。写真ではなんのことか全然わかりませんが……。うーん、難しいなあ、と思っていたら……。

またまた、井上氏に噂が届いてしまったのか、なんと! 2B1の下回りの完成品が送られてきました。もちろん、購入させていただきました。凄い! 出来上がっているのです。写真の奥がそれです。そうか、こういうふうに作るのか、というお手本にもなります。これで、かなり楽になりました。さて、2台の2B1をどのように作るのかは、まだまだこれからのお楽しみです。1台が完成するのだって、1年くらいあとのような気がします。

しかし、本当はこの2B1のまえに、井上さんが書かれた記事(30年くらいまえです)にある蒸気動車を作るつもりなのです。やっぱり、初心者はこれで経験をつんだ方が良いかな、と思っているしだい。いえ、もちろん2B1も必ず作ります(宣言)。

<他社からのおたより>

その井上氏の最近の作品が写真で届きました。その写真をデジカメで撮影しているので、ちょっと歪んでいるかもしれません。これは、Oゲージのブリキのおもちゃを、そっくりスケールアップして5インチゲージの車両にしたもののようです。クレーン車とホッパ車ですね。楽しいですね。しかし、よく見ると、車輪の形状や、レタリングや、連結器や、バッファや、いろいろ凝っているのです。さすがは、井上さんです。

塩飽氏のいなぎ軽便鉄道からも、写真が届きました。オレンジ色の機関車が新型です。可愛いですね。屋根がキュートです。リベットもかなり格好良い。ライトは懐中電灯でしょうか。

凸電機(デッキにバケツがありますね)と重連をしています。弁天ヶ丘線と同じですね。

ボディを外したところの写真で、台車の構造などがわかります。いろいろ工夫をされたようです。今現在は、線路はまだ20mほどで、エンドレスにはなっていないそうです。これからは線路を延ばす予定だとか。

<小さな世界>

大阪のJAMコンベンションのときに、諸星昭弘氏から、この可愛らしいレイアウトを購入させていただくことになり、先日、諸星氏が、わざわざ届けてくれました。ガチャポンの中に収まったパイク。HOeのエンドレスには、引き込み線が1つ。走るのはエガーバーンの機関車とナベトロです。

実際にストラクチャに組み込まれたシュートから砂利をナベトロに流し入れ、それをまた引き込み線でダンプするようなギミックもあります。ガチャポンのケースも、これは既製品ではなくスクラッチビルドされたもの。上に照明もついてます。ガチャポンの前面にある丸いレバーが、スピードコントロールです。

ガレージに置いておくつもりでしたが、一目見たスバル氏が、「リビングに飾った方が良い」とおっしゃったので、そうしました。芸術品に関しては彼女の方がお目が高い、というわけなのです。なにしろ、彼女、うん百万円の絵を買ったこともありますからね〜、それに比べれば、模型なんて安いものです。

こちらは、自作のOn30のレイアウトです。ガレージの2階にあります。リビングには置いてありません。天窓からの日差しが、ときどき、このレイアウトに落ちることがあって、そのときに写真を撮ると、このようになります。バックが暗いのは、このためです。CGで処理したわけではありません。

<究極のトレーラ>

昨年、R=0.5mという驚異的な急カーブのシステムトラックを発売したモデルニクスですが、そのとき、そのカーブに対応可能な、トレーラを作るためのボギィ台車が新たに発売されました。これは、かねてより、庭園鉄道に最適の台車として書いてきたすべての条件を満たすものでした。それは、1)小車輪径(76mm)、2)小ホイルベース(100mm)、3)左右車輪の差動、などです。それに加えて、この台車は非常機シンプルな機構のブレーキも装備しています。

昨年、すぐにこれを購入。その後、究極のトレーラをずっと構想してきました。弁天ヶ丘線には、トレーラが既に10台近くあります。今までの経験を基に、庭園鉄道に相応しいトレーラのデザインとは、という課題にチャレンジしたものです。

ちょっと仰々しかったかと思いますが、やはり、この形、ウェル・ワゴンというか、台車間の床を下げた形状になりました。以前に作った長大貨車トレーラのノウハウを活かしたものです。材料は、25mmのアングル材と44mm幅の帯板材で、車長は約1100mmです。2枚めの写真は、R=1mのカーブにのっているところ。今回はこのカーブを限界として設計しましたが、実際には、本線はR=3m、ヤードもR=2mが最小です。ホイルベースが短いため、台車自体がコンパクトで、首を振っても左右のフレームに当たりません(だから車体重心を下げられる)。やはり、このホイルベースの小ささが最も重要なポイントです。

ほぼフレームが完成しました。構造はシンプルです。6mmのボルトを使って組み立てます。台車を含めて、十数kgと軽量です。特記すべきは、ボギィ台車の中心から、連結用のドローバーが伸びていること。これも急カーブ対応としては、非常に有効です(弁天ヶ丘線でも、既に採用していました)。

ボギィの中心軸のネジが中空になっていて、その穴の中をブレーキのワイヤが通ります。このワイヤを垂直に引っ張り上げれば、ブレーキシューが4つの車輪に当たる機構です。普通よくある台車から横に伸びたレバーではありません。台車が首を振ったときのことを考えると、このメカニズムが最善でしょう。写真は、このワイヤを引き上げるために作ったレバーです。赤い丸がブレーキ・ハンドルです。

<トレーラ試験走行>

AB20は完成以来ずっとAB10と連結して、重連で走ってきました。今回初めて、連結を外し、単機で運転することに。といっても、連結器を外すだけ。コントロールはコネクタを抜くだけです。単機でも運転ができるように作られています。

オレンジ色に塗り終わった、新型トレーラの試運転をしました。まだ、フレームの部分しかできていませんので、丸いシートを後部にのせ、中央部にはスノコをのせました。AB20に直接コントローラを接続して運転します。写真は、弁天ヶ丘線の本線で1箇所だけあるR=3mのカーブを通過しているところ。障害物との接近も確認します。

低重心であることは、左右にうねったカーブを走ると、安定感がわかります。普通のトラックにはS字カーブなんてありませんが、樹を避けて線路を敷く庭園鉄道ではこんな条件が存在するのです。左右に軽くスウィングする感覚は逆に、大きなトラックにはない、庭園鉄道の魅力の一つです。

左右の傾きもあまりなく、非常に乗り心地が良い、ということが確認できました。差動を許しているため、カーブでもきいきいと音が鳴りません。とにかく、カーブで速度があまり落ちず、抵抗が小さいことがよくわかります。全部の車両の台車を、これに交換したいくらいですね。

蒸気機関車を運転するときには、キャブに手を伸ばすため、前のめりの姿勢になりますので、シートがある程度高い方が良いし、足をのせるステップ・バーが左右にあると楽です。ところが、庭園鉄道では、この左右のバーがまず障害物にひっかかりやすく、また、電気機関車であれば、コントローラが手許まで延ばせるので、足を前に揃えて置き、後部にゆったりと座る姿勢が楽です。すると、こんなふうな形になるわけです。これまで、トレーラはすべてライブスチームの運転を想定して設計されていたので、シートが高かったのだと思います(それでも、OSのトレーラは低い方ですが)。ちなみに、今回製作したトレーラは、足をのせる部分がレール上50mm、シートはレール上150mmくらいです。低重心のため、脱線しても車体は傾きません。どこを踏んでもひっくり返ることもありません。

<スチームトラム>

スチームトラムのレジンキットを組み立てることにしました。これは、イギリスのGarden Railway Specialistが販売しているもの(日本ではメディカルアートが取扱いをしています)ですが、オークションで入手したので、オプションの部品なども含まれていました。ただし、下回りはありません。動力は普通はLGBのパワートラックを使う仕様だと思います。

ボディは白いレジン。室内に入ってしまうボイラは、黒いレジン。そこにホワイトメタルのパーツが付きます。ただ、組み立て図や説明書がないので、何がどこに付くのかわかりません。掲示板でそれを書いたら、沢山の情報が寄せられ、大変助かりました。

グレィのサーフェイサを吹き付けたところです。ホワイトメタルの人形が入っていたのですが、このあと、ボディを被せたら、天井に人形の頭が当たってしまうのです。オーバ・スケールなのですね。

バッファとカウキャッチャがとても立派なパーツです。これだけでも、けっこう高いのではないでしょうか。色を塗って、少しずつ完成に近づいてきました。

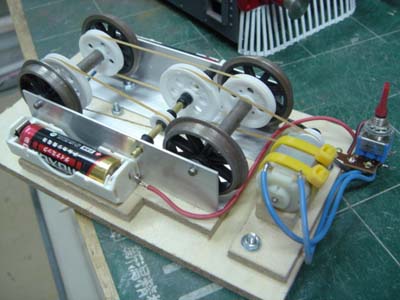

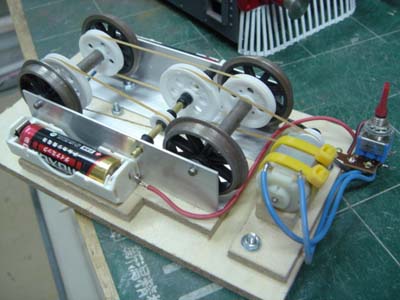

動力については、庭で走らせることが目的なので、電池を内蔵したフリー走行タイプのものにしました。マブチ・モータをタミヤのプーリで2段減速しました。車輪はどこのものかわかりません。フリーマーケットで買った半端品です。写真の動力ユニットがすっぽりとシャーシに組み込まれますので、室内のレイアウトで遊びたくなったときは、パワートラックを購入して履き替えれば良い、ということです。走行試験をした結果、音が少々うるさいので、このあとモータを大きいものに交換しました。ベルトも写真は輪ゴムですが、ウレタンベルトに替えています。

ボディをオレンジに塗り、アクリルの窓ガラスを填め、白い窓枠(真鍮エッチング製)を取り付けました。ほぼ完成です。

普段ライブスチームを走らせているエンドレス線(45mm&32mm)をぐるぐると走らせ、それを眺めるだけです。コントロールはできません。止めるときは、手で止めて、持ち上げて、スイッチを切るわけです。でも、この単純さがかえって面白いのです。

ライブに比べるといささか手続きが少ないので、5分ほどで飽きてしまいますが、でも、短い時間で楽しめる、ということは確か。それにしても、内部も下部もほとんど見えませんから、それらを省略したら、本当に簡単に作れてしまうプロトタイプといえます。これでも、蒸気機関車なのですけれど。

その後、連結器のフックや、ヘッドランプなどのパーツを取り付けました。さらに、全体に少しウェザリングをしたいと思っています。でも、いつになるでしょう。そのうちに……。

<秋の空気>

秋雨が続き、植物が生き生きとしてきました。花もまた増えています。玄関の付近は雑草と渾然一体となっています。信号所のカーブでは、レールが草に埋もれんばかり。しかし、軽便鉄道の雰囲気はこうなのです。

同じ場所で反対を向くと、グリーンのバンク。芝が綺麗になりました。「×」印は踏切の標示です。一瞬だけ、スイスのベルニナ線を思い出す、そんなシーンです(だと良いですね)。

<駅長の業務>

パスカル駅長は、いつも南庭園のスターマークの定位置に陣取っています。列車が走ると見にきますが、もう慣れっこで前に飛び出したりはしません。

新型トレーラに乗っているところ。低いので乗りやすいはずですが、新しいものには及び腰です。

アーチ橋の下の池では、ホテイアオイが大繁殖して、水面の半分を覆ってしまいました。紫の花を咲かせています。メダカはかなり大きく育ち、そして数も沢山になりました。

社長と一緒に乗るのなら大丈夫です。ぐるりと一周、沿線の視察をしてきましょう。

少し編成が寂しいので、ショートカブースを連結しました。運転しているのは、広報部長N倉氏です。

このトレーラでも、駅長を乗せて走らせました。慣れてきたのか、低速で走っていると飛び降りようとします。このときは、シートの下に木製の台が取り付けられました。日々、少しずつですが着実に進んでいます。

ではまた来月!

/☆Go Back☆/